Перейти к:

Детская инвалидность в Приморском крае

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-3-17-24

Аннотация

Введение. Уровень инвалидности детей, наряду с заболеваемостью и смертностью, – ведущий показатель, характеризующий, с одной стороны, состояние здоровья детского населения, с другой – положение детей в стране, уровень развития и эффективность деятельности государственных и негосударственных систем, оказывающих помощь детям-инвалидам, а также служб, ответственных за проведение политики по предупреждению инвалидности среди детей.

Цель исследования – анализ детской инвалидности на территории Приморского края.

Материалы и методы. В ходе исследования были использованы сведения о детях-инвалидах Приморского края по данным Федеральной службы государственной статистики (статистические формы № 7, 7А, 7Д, 7Ф) по Приморскому краю, доклад Министерства труда и социальной защиты «Состояние и динамика инвалидности детского населения Российской Федерации» за 2019 г. Период исследования – 2017–2020 гг. Обработка данных проводилась в программе Microsoft Excel с применением методов описательной статистики.

Результаты. Установлена общая тенденция к снижению первичной и повторной детской инвалидности, при этом за наблюдаемый период постепенно уменьшалось количество детей, которым было отказано в присвоении статуса «ребенок-инвалид». В структуре детской инвалидности преобладают мальчики (60 : 40). При первичном освидетельствовании детей-инвалидов доминирующей возрастной группой была 0–4 года (39,25 %), а основной причиной присвоения инвалидности – психические расстройства и расстройства поведения (26,78 %). При повторном освидетельствовании – 8–14 лет (35,39 %) с основным диагнозом «врожденные пороки развития».

Выводы. Несмотря на общую тенденцию к снижению первичной и повторной детской инвалидности, согласно нашим исследованиям, общее число детей-инвалидов в Приморском крае постоянно растет. В целом за 2017–2020 гг. увеличение составило 19,2 на 10 000 населения Приморского края от 0 до 18 лет, или 13,4 %, что можно объяснить обоюдным процессом: дети вырастают, переходят в другие возрастные группы, другие дети получают инвалидность.

Ключевые слова

Для цитирования:

Астраханцева М.А., Аленицкая М.В. Детская инвалидность в Приморском крае. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(3):17-24. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-3-17-24

For citation:

Alenitskaya M.V., Astrakhantseva M.A. Child Disability in the Primorsky Region. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(3):17-24. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-3-17-24

Введение. Инвалидность – комплексное социальное явление, которое во многом отражает как уровень жизни населения, так и уровень оказания медицинской помощи. Инвалидность у детей – еще более тяжелое явление, чем инвалидность у взрослых, поскольку основывается в значительной части случаев на нарушении психики ребенка, невозможности усвоения знаний и приобретения им профессиональных навыков в будущем, затрудняя интеграцию ребенка с ограниченными возможностями в общество [1–5]. Это подтверждают и статистические источники: по последним данным Бюро медико-социальной экспертизы1 (БМСЭ), чаще всего в нашей стране инвалидность устанавливается у детей с психическими расстройствами (в 14,4 %), врожденными аномалиями развития (в 10,1 %), новообразованиями (6,6 %), болезнями нервной (в 4,7 %) и эндокринной (2,7 %) систем. При другой патологии дети признаются инвалидами менее чем в 2 % случаев [1].

Стоит упомянуть отдельно и наследственно обусловленные патологии, которые в большинстве ситуаций приводят если не к инвалидности, то к стойким нарушениям здоровья [6–9]. В нашей стране в существующем законодательстве в РФ 2 3 4 определены направления и меры, которые при их реализации могут повлиять на положение детей с инвалидностью. Однако реальные возможности детей-инвалидов значительно отличаются от формально провозглашаемых на государственном уровне. Как особая категория детского населения дети-инвалиды продолжают испытывать большие трудности, которые связаны с тем, что их специальные потребности удовлетворяются еще в недостаточной степени [1][10][11].

В данной статье хочется обратить внимание на детскую инвалидность в Приморском крае как на составляющую общественного здоровья.

Целью исследования является анализ детской инвалидности на территории Приморского края.

Материалы и методы. В ходе исследования были использованы сведения о детях-инвалидах Приморского края по данным Федеральной службы государственной статистики (статистические формы № 7, 7А, 7Д, 7Ф) по Приморскому краю, доклад Министерства труда и социальной защиты: «Состояние и динамика инвалидности детского населения Российской Федерации» за 2019 г. Период исследования – 2017–2020 гг. Обработка данных проводилась в программе Microsoft Excel с применением методов описательной статистики (расчет средних значений, относительных показателей, выравнивание динамических рядов по способу наименьших квадратов, абсолютного прироста, темпов роста и прироста, среднего темпа прироста, доверительного интервала).

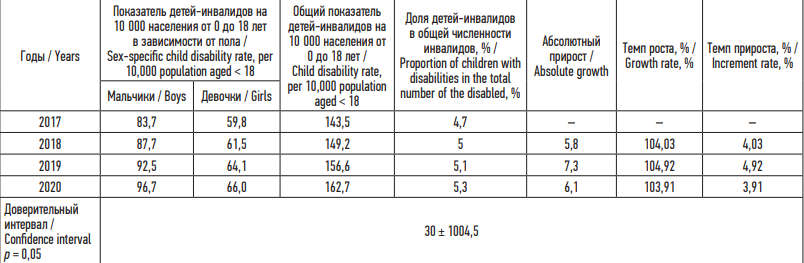

Результаты. Прежде всего хочется обратить внимание на общий показатель инвалидности у детей Приморского края за изучаемый период 2017– 2020 гг. (табл. 1). Численность детей-инвалидов неравномерна. Скорость изменения показателя различна, наибольший темп прироста отмечается в 2019 г. (4,92 %). Отмечается тенденция к повышению показателя детской инвалидности. В целом за 2017–2020 гг. увеличение составило 19,2 на 10 000 населения Приморского края от 0 до 18 лет, или 13,4 %.

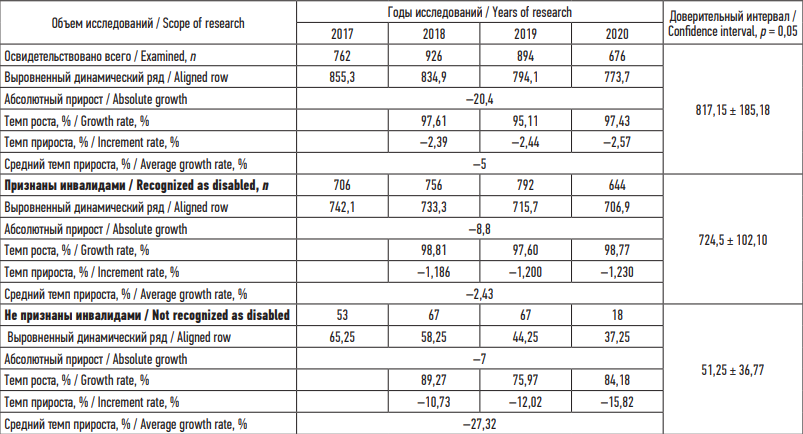

Рассматривалось установление первичной инвалидности у детей Приморского края. Был использован метод выравнивания динамических рядов по способу наименьших квадратов (табл. 2). За изучаемый период 2017–2020 гг. после выравнивания наблюдается снижение числа детей, впервые прошедших МСЭ, в среднем на 5 % ежегодно. Помимо этого, также снижается число детей, которым по результатам МСЭ был присвоен статус «ребенок-инвалид», в среднем на 2,43 % ежегодно, и уменьшается число детей, которым было отказано в инвалидности, в среднем на 27,32 % ежегодно. Таким образом, можно заключить, что показатели первичной детской инвалидности постепенно снижаются.

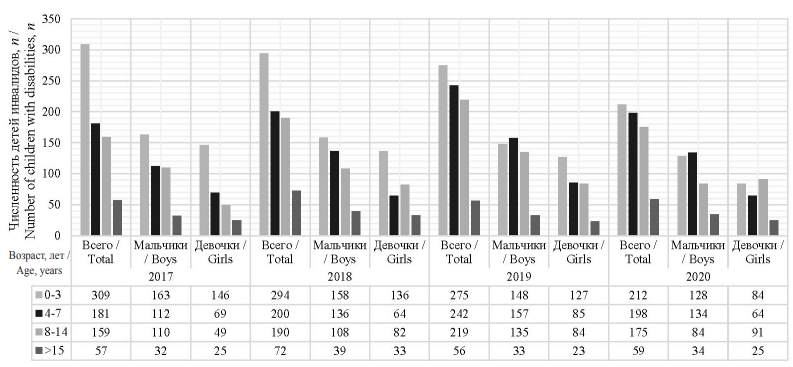

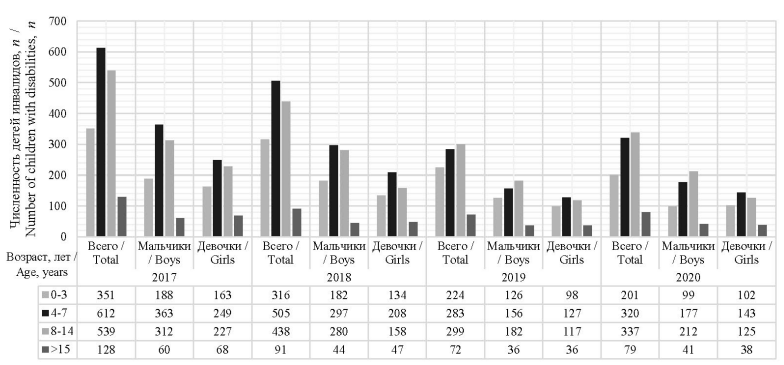

Среди детей, впервые освидетельствованных, чаще всего встречались мальчики (рис. 1), особенно в 2019 г. (соотношение 59,72 % мальчиков и 40,28 % девочек). Самой многочисленной возрастной категорией на протяжении наблюдаемых 4 лет остается 0–4 года (среднее значение 39,25 %), и ее численность постепенно уменьшается в течение всего наблюдаемого периода. В большинстве своем это связано с тем, что с годами дети переходят из одной возрастной группы в другую, а также с тем, что различные аномалии развития, приводящие к инвалидности, и связанные с этим проблемы чаще всего обнаруживаются в первые годы жизни ребенка.

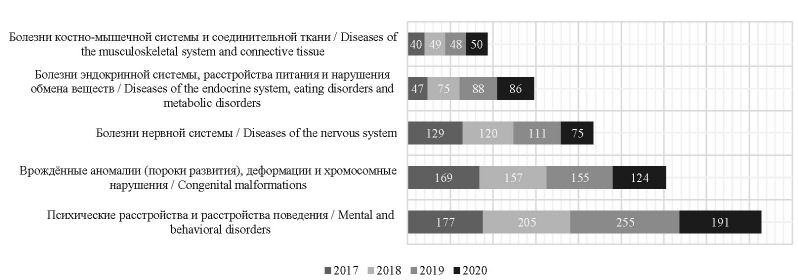

При рассмотрении причин установления первичной детской инвалидности в Приморском крае за период 2017–2020 гг. самыми распространенными являются следующие (рис. 2):

1) психические расстройства и расстройства поведения – 28,57 %;

2) врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения – 20,88 %;

3) болезни нервной системы – 15,01 %.

Таблица 1. Интенсивный показатель детей-инвалидов в Приморском крае за 2017–2020 годы на 10 000 населения Приморского края от 0 до 18 лет

Table 1. Child disability statistics in the Primorsky Region in 2017–2020, per 10,000 population under the age of 18

Таблица 2. Динамика численности детей от 0 до 18 лет, впервые прошедших процедуру МСЭ 2017–2020 гг.

Table 2. Statistics on children under the age of 18 who passed the disability determination process for the first time in their life in 2017–2020

Рис. 1. Распределение по полу и возрастам детей, впервые прошедших процедуру установления инвалидности

Fig. 1. Age and sex distribution of children who passed the disability determination process for the first time in their life in 2017–2020

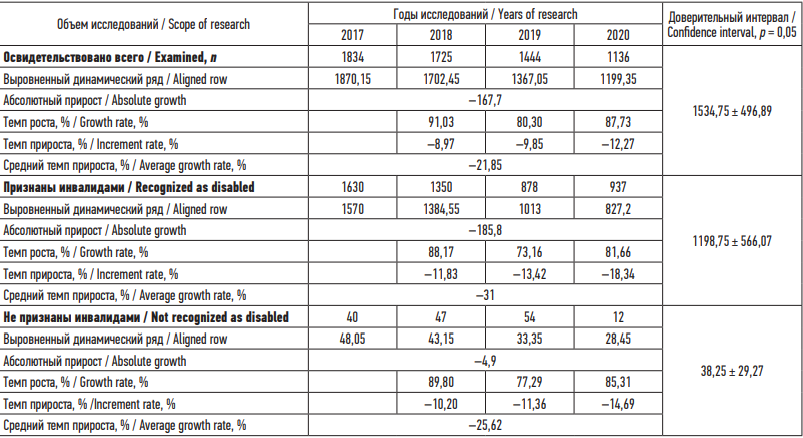

Таблица 3. Динамика численности детей от 0 до 18 лет, повторно прошедших процедуру МСЭ 2017–2020 гг.

Table 3. Statistics on children under the age of 18 who repeatedly passed the disability determination process in 2017–2020

Рис. 2. Динамика изменения соотношения основных причин установления первичной детской инвалидности в Приморье, абс. ч.

Fig. 2. Dynamics of the change in the ratio of the main causes of primary disability in children of the Primorsky Region

Рис. 3. Распределение по полу и возрастам детей, повторно прошедших процедуру установления инвалидности

Fig. 3. Age and sex distribution of children who repeatedly passed the disability determination process in 2017–2020

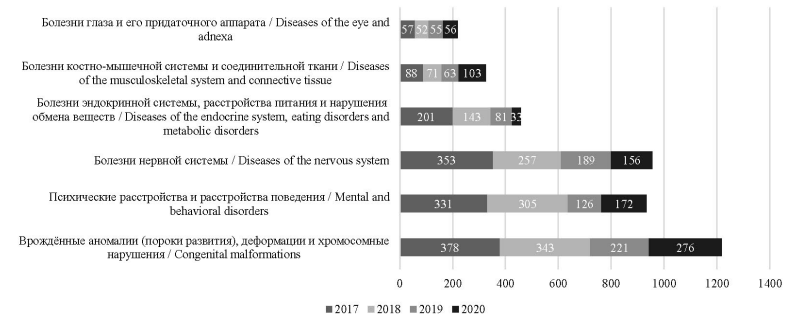

Рис. 4. Динамика изменения соотношения основных причин установления повторной детской инвалидности в Приморье

Fig. 4. Dynamics of the change in the ratio of the main causes of recurrent disability in children of the Primorsky Region

Установлено, что за рассматриваемый период 2017–2020 гг. постепенно снижается число первично освидетельствованных детей-инвалидов с ВПР (с 8,79 в 2017 до 6,54 чел. в 2020 г. на 100 000 населения), болезнями нервной системы (с 6,71 в 2017 до 3,96 чел. в 2020 г. на 100 000 населения). В то же время наблюдается рост численности первично освидетельствованных детей-инвалидов психическими расстройствами (с 9,20 в 2017 до 10,07 чел. в 2020 г. на 100 000 населения).

При рассмотрении динамики уровня повторной инвалидности также был использован метод выравнивания динамических рядов по способу наименьших квадратов (табл. 3). За изучаемый период 2017–2020 гг. после выравнивания наблюдается снижение числа детей, повторно прошедших МСЭ, в среднем на 21,85 % ежегодно. Помимо этого, также снижается число детей, которым по результатам повторной МСЭ был присвоен статус «ребенок-инвалид», в среднем на 31 % ежегодно, и уменьшается число детей, которым было отказано в инвалидности, в среднем на 25,62 % ежегодно. Таким образом, можно заключить, что показатели повторной детской инвалидности тоже постепенно снижаются. Стоит упомянуть выход Постановления Правительства РФ5, благодаря которому процедура упростилась (возможно заочное освидетельствование, а также продление инвалидности без письменного заявления и согласия гражданина).

Среди повторно освидетельствованных детей в каждом изучаемом году наблюдается больше мальчиков (рис. 3). Самыми многочисленными оказались возрастные группы 8–14 (34,09 %) лет и 4–7 (35,39 %) лет, самой малочисленной оказалась группа 15–17 лет. Хочется обратить внимание, что численность повторно прошедших процедуру МСЭ детей-инвалидов всех возрастов постепенно уменьшается на протяжении всего периода.

Что касается причин установления повторной инвалидности, то ведущими из них за период 2017–2020 гг. являются (рис. 4):

1) врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения – 25,4 %;

2) психические расстройства и расстройства поведения – 19,5 %;

3) болезни нервной системы – 19,9 %.

Хочется отметить, что с течением времени число повторно освидетельствованных детей-инвалидов, у которых диагностируются доминирующие причины инвалидности, постепенно уменьшается.

За исследуемые 4 года (2017–2020 гг.) уменьшилось число повторно освидетельствованных детей-инвалидов, основной причиной инвалидности которых были эндокринные заболевания, что сместило болезни глаза на пятое место в 2020 г. При этом число повторно освидетельствованных детей с нарушениями зрительного аппарата оставалось на прежнем уровне.

Несмотря на общую тенденцию к снижению первичной и повторной детской инвалидности, общее число детей-инвалидов постоянно растет. В основном это происходит за счет того, что одни дети добавляются, другие взрослеют, снимаются с учета детской инвалидности. Это обоюдный процесс. Несомненно то, что сложившаяся ситуация требует комплексного подхода [1][6][12]. Следует упомянуть экологические проблемы, особенно в областях, где расположены предприятия стройиндустрии, судоремонта, горно-химической и угольной, промышленности, а также районы с интенсивной химизацией и мелиорацией сельского хозяйства. К ним относятся Спасский, Шкотовский, Хорольский, Дальнегорский, Кавалеровский, Ханкайский, Черниговский районы. На протяжении последнего десятилетия они остаются напряженными в отношении распространенности генетических аномалий, как сообщают источники [13–15].

Помимо этого, хочется отметить ухудшение здоровья молодых женщин, более поздние роды. В последнее время все чаще люди отдают предпочтение частным медицинским центрам с высокими стандартами оказания медицинской помощи. В результате все больше недоношенных или потенциально больных детей выживает и получает возможность жить, получить инвалидность [16–19].

Обсуждение. В данном исследовании необходимо уделить внимание следующим вопросам, которые могли повлиять на результаты.

Стоит вспомнить проблемы учета и определения инвалидности. Учет лиц, получивших статус инвалида, ведется по численности получателей социальных льгот, а не инвалидов как лиц, имеющих физические недостатки. Социальная мотивированность семьи в получении статуса инвалида для ребенка определяется множеством причин. Оказывает влияние разное отношение родителей к тому, что их ребенок будет считаться инвалидом. Помимо этого, есть дети, которые проживают в интернатах и, соответственно, находятся на полном государственном обеспечении. Они не учитываются статистикой, т. к. пенсионные льготы им не оформляются [1]. Помимо этого, дети нуждаются в последующем наблюдении при выявлении какой-либо патологии по меньшей мере несколько лет, однако на практике этого чаще всего не происходит [20][21].

Также можно добавить по поводу врожденных аномалий развития, которые занимают большую долю в структуре детской инвалидности, что в последние годы снижается частота посещений медико-генетической консультации в Приморском крае и, соответственно, уменьшается число выполненных диагностических процедур, позволяющих заранее предупредить проявления различных отклонений в развитии будущего ребенка. Это еще возможно объяснить двумя причинами: снижением рождаемости и разнообразием частных медицинских учреждений [6].

Хочется отметить, что, если сравнивать данные детей-инвалидов по первичному и повторному освидетельствованию с данными взрослых, у последних будет аналогичная ситуация: за период 2017–2020 гг. снизился показатель первичной инвалидности (на 7,29 % за 4 года), а также уменьшилось количество людей, которым не установили инвалидность по результатам первичного (на 42,11 % за весь период) и повторного (на 83,85 % за весь период) освидетельствования.

Обращая внимание на ситуацию с детской инвалидностью по стране в наблюдаемый период 2017–2020 гг., согласно литературным данным, результаты данного исследования по Приморскому краю во многом совпадают с данными по России: число детей-инвалидов увеличилось на 9,29 %. Согласно исследованию, в Приморском крае показатель детской инвалидности также растет, в целом за 2017–2020 гг. увеличение составило 19,2 на 10 000 населения Приморского края от 0 до 18 лет, или 13,4 %, что можно объяснить обоюдным процессом: дети вырастают, переходят в другие возрастные группы, другие дети получают инвалидность. В возрастной структуре детской инвалидности наибольший удельный вес занимают дети в возрасте 8–14 лет (48 % от численности детей-инвалидов). В структуре заболеваний российских детей, обусловивших первичную инвалидность, превалируют психические расстройства и расстройства поведения (25 %), болезни нервной системы (20 %) и врожденные аномалии (18 %) [22][23].

При сравнении с другими регионами России в Приморском крае оказался один из самых низких показателей детской инвалидности, 80-е ранговое место (по состоянию на 2019 г. 155,4 на 10 тысяч детского населения, по России 223,5 на 10 тысяч детского населения) [1].

Выводы

1. Установлена общая тенденция к снижению первичной и повторной детской инвалидности, при этом за наблюдаемый период постепенно уменьшалось количество детей, которым было отказано в присвоении статуса «ребенок-инвалид». В структуре детской инвалидности преобладают мальчики, с соотношением 60 : 40.

2. При внимательном рассмотрении первичного освидетельствования детей-инвалидов было установлено, что доминирующей возрастной группой была 0–4 года (39,25 %) и основной причиной присвоения инвалидности – психические расстройства и расстройства поведения (26,78 %). При повторном освидетельствовании ведущей возрастной группой была 8–14 лет (35,39 %) с основным диагнозом врожденные пороки развития.

3. Несмотря на общую тенденцию к снижению первичной и повторной детской инвалидности, общее число детей-инвалидов постоянно растет, в целом за 2017–2020 гг. увеличение составило 19,2 на 10 000 населения Приморского края от 0 до 18 лет, или 13,4 %, что можно объяснить обоюдным процессом: дети вырастают, переходят в другие возрастные группы, другие дети получают инвалидность.

1. Основные показатели деятельности ФКУ «ГБ МСЭ по Приморскому краю» 2016–2020 гг. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.25.gbmse.ru/about/pd/ (дата обращения: 18.03.2023).

2. Постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 г. № 932-па «Об утверждении государственной программы Приморского края “Развитие здравоохранения Приморского края” на 2020–2027 годы». [Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/561690637 (дата обращения: 18.03.2023).

3. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 29 ноября 2021 г.). [Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/9014513 (дата обращения: 18.03.2023).

4. Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2022 г. № 588 «О признании лица инвалидом». [Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/350184128 (дата обращения: 18.03.2023).

5 Постановление Правительства РФ от 16 октября 2020 г. № 1697 «О Временном порядке признания лица инвалидом». [Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/566030647 (дата обращения: 18.03.2023).

Список литературы

1. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., Намазова-Баранова Л.С., Терлецкая Р.Н. Состояние здоровья детей в современной России. 2-е изд. М.: ПедиатрЪ, 2020. 116 с.

2. Сотская Г.М. Исследование способности к обучению у детей с врожденными аномалиями развития // Медицинская психология в России. 2018. T. 10. № 3. C. 12. doi: 10.24411/2219-8245-2018-13080

3. Афонькина Ю.А., Лапина А.С. Детская инвалидность как комплексная проблема современности // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 61-2. С. 287–290.

4. Еликбаев Г.М., Сахипов М.М., Сейсенбаева М.Е. Отдаленные результаты лечения недоношенных детей с врожденными пороками развития // Вестник Казахского национального медицинского университета. 2020. №1. С. 168–170. EDN: EOELCW

5. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Альбицкий В.Ю., Терлецкая Р.Н. Профилактика инвалидности – ведущий приоритет охраны здоровья матери и ребенка // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2019. Т. 27. № 3. С. 216–221

6. Астраханцева М.А., Кику П.Ф., Воронин С.В., Сухова А.В. Профилактика и диагностика врожденных пороков развития // Здравоохранение Российской Федерации. 2021. Т. 65. № 3. С. 230–237.

7. Яковлева Т.В., Терлецкая Р.Н., Зелинская Д.И. Актуальные вопросы профилактики детской инвалидности // Российский педиатрический журнал. 2018. Т. 21. № 5. С. 290–296.

8. Малахова А.Р., Васильева Т.П., Александрова О.Ю., Зинченко Р.А. Динамика генетического груза общественного здоровья из-за врожденных аномалий развития, деформаций и хромосомных нарушений в субъектах Российской Федерации за 2013–2019 гг. // Бюллетень Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко. 2021. № 1. С. 16–23. doi: 10.25742/NRIPH.2021.01.002. EDN: JANNNR.

9. Ивашинникова С.В., Воронин С.В. Мониторинг врожденных пороков развития и его задачи в Приморском крае. // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2014. № 4 (58). С. 20–23. EDN SKSKPN.

10. Шодихон Джамшед, Абдурахмонова З.Х. Проблемы семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями вследствие врожденных аномалий, и их медико-социальная реабилитация // Вестник постдипломного образования в сфере здравоохранения. 2021. № 1. С. 99–106. EDN: QENNMB

11. Кондакова Н.А., Нацун Л.Н. Инвалидность детского населения как медико-социальная проблема // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. 2019. № 4 (15). С. 285–296.

12. Мухиддинова М.Х. Врожденные аномалии: причины, факторы риска // European Research. 2017. № 5 (28). С. 75–76.

13. Селютина М.Ю., Евдокимов В.И., Сидоров Г.А. Врожденные пороки развития как показатель экологического состояния окружающей среды // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. 2014. № 11 (182). С. 173–177. EDN SGSYKN.

14. Кику П.Ф., Воронин С.В., Гельцер Б.И., Ананьев В.Ю. Эколого-гигиенические аспекты распространения врожденных аномалий в Приморском крае // Гигиена и санитария. 2011. № 5. С. 81-84. EDN OHIKOV.

15. Антонов М.В., Курганова Е.В. Влияние экзогенных и эндогенных факторов на врожденные пороки развития // Вестник современных исследований. 2017. № 11-1 (14). С. 12–13. EDN: YLRUJS

16. Horban NYe, Dzys NP, Lynchak OV, Pokanevych TM. Features of gynecological pathology in women of reproductive age from Kyiv region. Biomedical and Biosocial Anthropology. 2019;(1(34)):62-67. doi: 10.31393/bba34-2019-09

17. Zhang TN, Huang XM, Zhao XY, Wang W, Wen R, Gao SY. Risks of specific congenital anomalies in offspring of women with diabetes: A systematic review and meta- analysis of population-based studies including over 80 million births. PLoS Med. 2022;19(2):e1003900. doi: 10.1371/journal.pmed.1003900

18. Nitta M, Shimizu S, Kaneko M, Fushimi K, Ueda S. Outcomes of women with congenital heart disease admitted to acute-care hospitals for delivery in Japan: a retrospective cohort study using nationwide Japanese diagnosis procedure combination database. BMC Cardiovasc Disord. 2021;21(1):409. doi: 10.1186/s12872-021-02222-z

19. Пустотина О.А. Прегравидарная подготовка // Медицинский совет. 2017. № 13. С. 64–70. doi: 10.21518/2079-701X-2017-13-64-70. EDN ZHRLLD.

20. Комисова Н.А. Детская инвалидность в России как социальная проблема общества // Аллея науки. 2020. Т. 1. № 12 (51). С. 248–253. EDN UYVBDM.

21. Gazeta RE, Bertozzi APAP, Dezena RCAB, et al. Three-year clinical follow-up of children intrauterine exposed to Zika virus. Viruses. 2021;13(3):523. doi: 10.3390/v13030523

22. Elrod J, Boettcher M, Mohr C, Reinshagen K. An analysis of the care structure for congenital malformations in Germany. Dtsch Arztebl Int. 2021;118(35-36):601-602. doi: 10.3238/arztebl.m2021.0213

23. Moorthie S, Blencowe H, Darlison MW, et al. Estimating the birth prevalence and pregnancy outcomes of congenital malformations worldwide. J Community Genet. 2018;9(4):387-396. doi: 10.1007/s12687-018-0384-2

Об авторах

М. А. АстраханцеваРоссия

Астраханцева Мария Александровна, аспирант Департамента общественного здоровья и профилактической медицины Школы медицины

г. Владивосток, Русский о., пос. Аякс, д. 10, 690922

М. В. Аленицкая

Россия

Аленицкая Марина Владимировна, д.м.н., профессор Департамента общественного здоровья и профилактической медицины Школы медицины

г. Владивосток, Русский о., пос. Аякс, д. 10, 690922

SPIN: 1588-8371

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Астраханцева М.А., Аленицкая М.В. Детская инвалидность в Приморском крае. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(3):17-24. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-3-17-24

For citation:

Alenitskaya M.V., Astrakhantseva M.A. Child Disability in the Primorsky Region. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(3):17-24. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-3-17-24

.png)