Перейти к:

Оценка степени выраженности профессиональной патологии и коморбидного статуса у больных с профессиональной полинейропатией верхних конечностей

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-9-84-90

Аннотация

Введение. Профессиональная полинейропатия верхних конечностей от воздействия физических перегрузок регулярно регистрируется среди работников различных профессий. Однако современные данные о комплексной оценке состояния больных с данной патологией (выраженность профессиональной патологии, наличие сопутствующих общих заболевания) практически отсутствуют.

Цель исследования – характеристика степени выраженности ПП и коморбидного статуса у работников различных профессиональных групп, оценка их значимости для планирования мероприятий по профессиональной реабилитации больных.

Материалы и методы. Изучены степень выраженности профессиональной полирейропатии и коморбидный статус у больных различных профессий (сельскохозяйственные, строительные и промышленные рабочие, шахтеры).

Результаты. По всем группам работников профессиональная полинейропатия регистрируется преимущественно у лиц среднего и пожилого возраста в умеренно выраженных проявлениях, в большинстве случаев сочетается с другими профессиональными заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. У шахтеров, страдающих данным вариантом полинейропатии, часто отмечается и хронический пылевой бронхит. Из непрофессиональных заболеваний во всех группах наиболее распространены ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, дорсопатии, остеоартрозы различных локализаций, которые ограничивают трудоспособность больных.

Обсуждение. У больных разных профессиональных групп имеются различия по степени выраженности полинейропатии и коморбидному статусу, что надо учитывать при планировании реабилитации работников. Отмечено несовершенство действующей нормативной базы в области экспертизы профессиональной пригодности, в соответствии с которой больным с профессиональной полинейропатией не могут быть установлены противопоказания для продолжения работы в условиях физических перегрузок, что затрудняет медицинскую и профессиональную реабилитацию работников.

Заключение. Указанные особенности нормативных актов осложняют проведение эффективной реабилитации больных с профессиональной полинейропатией и иными ассоциированными с ней заболеваниями и должны быть исправлены.

Ключевые слова

Для цитирования:

Логиновa Н.Н. Оценка степени выраженности профессиональной патологии и коморбидного статуса у больных с профессиональной полинейропатией верхних конечностей. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2021;29(9):84-90. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-9-84-90

For citation:

Loginova N.N. Assessment of Disease Severity and Comorbidity Status in Patients with Occupational Polyneuropathy of Upper Extremities. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2021;29(9):84-90. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-9-84-90

Введение. Профессиональная полинейропатия (ПП) верхних конечностей от воздействия физических перегрузок является достаточно широко и регулярно регистрируемым профессиональным заболеванием (ПЗ) в Северо-Западном федеральном округе РФ. По нашим расчетам, среди пациентов, проходивших обследование в ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора (далее – СЗНЦ) за 2018–2020 гг., ПП отмечалась у 20,6 % больных, которым впервые был установлен диагноз ПЗ, и у 24,4 % пациентов, находившихся под динамическим наблюдением после установления диагноза ПЗ. По данным, предоставляемым в СЗНЦ центрами профпатологии указанной территории, частота регистрации ПП в СевероЗападном федеральном округе за 2018–2020 гг. колебалась в диапазоне 14,6–19,2 % от всех ПЗ периферической нервной системы или 45,8–54,9 % от всех ПЗ, вызванных физическими перегрузками.

Рассматриваемый нами вариант ПП трудно поддается лечению, даже при регулярной комплексной медицинской реабилитации его клиническая симптоматика сохраняется годами [1–4]. Поэтому важным этапом в реабилитации больных является подбор для них новой профессии, условия труда в которой не противопоказаны пациентам по состоянию здоровья. Как по данным исследований 80-х годов прошлого века [1], так и в настоящее время (по данным наших исследований) ПП преимущественно регистрируется у больных среднего и пожилого возраста. По нашим данным, в современной ситуации в разных профессиональных группах возраст больных на момент первичной диагностики ПП колеблется от 48 до 51 года, когда риск развития ряда общих (не профессиональных) заболеваний является уже существенным. Кроме того, ПП, как правило, у одного и того же больного сочетается еще с 1–2 иными ПЗ. В такой ситуации при разработке рекомендаций по трудоустройству больных с профессиональными неврологическими заболеваниями в иные профессии важное значение имеет информация не только о степени выраженности неврологической патологии, но и о наличии других ПЗ, а также и о том, с какими иными общими заболеваниями сочетается имеющийся у больного комплекс профессиональной патологии [5–7]. Указанный вывод основан и на предписаниях вступившего в силу с 01.04.2021 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н1 (далее – Приказ 29н), согласно которому для заболевания или группы заболеваний, выявленных у работника, устанавливается перечень вредных производственных факторов (ВПФ), которые квалифицируются как медицинские противопоказания для допуска к работе. Кроме того, выраженные сопутствующие заболевания, такие как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, могут осложнять проведение медицинской реабилитации больных с ПП, так как в связи с их наличием могут возникать противопоказания для проведения медикаментозного, физиотерапевтического и даже санаторно-курортного лечения. В связи с этим анализ степени выраженности профессиональной патологии и коморбидности имеет большое значение в разработке реабилитационных мероприятий для больных с ПП.

В РФ исследования по комплексной оценке состояния здоровья больных с ПП выполнены более 30 лет назад [1], в современных исследованиях и методических пособиях о реабилитации и лечении больных с неврологическими заболеваниями [8][9] специфика ПП практически не затрагивается. В зарубежных публикациях освещаются варианты ПП при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, отмечается роль физических перегрузок при развитии синдрома запястного канала [10–13], а случаи ПП от воздействия физических перегрузок описываются в зарубежной научной печати как казуистика, причем с предположением об обнаружении нового, ранее неизвестного ПЗ [14], что делает актуальным международное сотрудничество, обмен опытом и накопленной научной информацией по современным исследованиям и методическим пособиям о реабилитации и лечении больных с неврологическими заболеваниями [15–20].

Цель исследования – характеристика степени выраженности ПП и коморбидного статуса у работников различных профессиональных групп, оценка их значимости для планирования мероприятий по профессиональной реабилитации больных.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ результатов обследования и динамического наблюдения 268 пациентов с установленным диагнозом ПП, наблюдавшихся в отделении профессиональной патологии СЗНЦ. Сроки динамического наблюдения составляли от 8 до 15 лет. При первичном обследовании больных (на момент экспертизы связи заболевания с профессией) и их последующем динамическом наблюдении оценивались степень выраженности ПП, ее сочетание с другими ПЗ, наличие имеющейся соматической патологии. Все больные кроме осмотра невролога проходили также осмотр терапевта, хирурга, а по показаниям – эндокринолога, ангиохирурга. Женщины осматривались гинекологом. В процессе обследования больных для оценки выраженности ПП проводились стимуляционная электронейромиография моторных и сенсорных волокон срединного, локтевого нервов рук на электромиографе Viking Select, тепловизионное исследование рук с цветным блоком обработки информации, динамометрия кистей рук.

Степень выраженности ПП оценивалась в соответствии с методическими рекомендациями авторского коллектива СЗНЦ2, согласно которым выделяются три степени выраженности ПП (I – начальная, II – умеренно выраженная, III – выраженная). Кроме того, в практике работы профпатологов Северо-Западного федерального округа РФ было традиционно принято выделение степени выраженности ПП I–II как промежуточной между начальной и умеренно выраженной.

В связи с гипотезой о том, что специфика профессиональной деятельности обусловливает особенности формирования профессиональной и иной патологии, а также последующей профессиональной реабилитации больных работников, пациенты по виду профессиональной деятельности были разделены на 4 группы. Первая группа была представлена 56 женщинами, работавшими в тепличном хозяйстве в профессиях тепличницы, рабочей по защите растений, рабочей по сбору грибов.

Вторая группа была представлена 26 мужчинами-шахтерами таких специальностей, как проходчик, электрослесарь подземный, горнорабочий подземный, машинист горно-выемочных машин. В третью группу вошли 52 женщины, работавшие в городском жилищно-коммунальном хозяйстве по профессии маляра и штукатура. Четвертая группа была образована из 134 больных прочих специальностей (54 мужчины и 81 женщина). В профессиях электросварщика ручной сварки, сборщика корпусов металлических судов были заняты только мужчины. В других профессиях (заточники, мясообвальщики, судовые маляры, граверы) были представлены как мужчины, так и женщины.

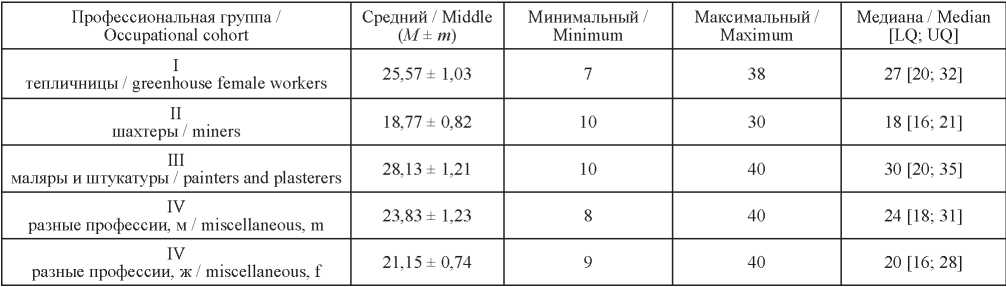

Распределение больных по возрасту и стажу работы в условиях воздействия физических перегрузок представлено в табл. 1 и 2.

Таблица 1. Распределение больных различных профессиональных групп по возрасту

Table 1. Age distribution of patients of various occupations, years

Примечание: при сравнении распределений по критерию «хи-квадрат» достоверные (p < 0,05) различия между группами не выявляются.

Note: Differences between the cohorts are not statistically significant when comparing distributions by chi square criterion (p < 0.05).

Таблица 2. Распределение больных различных профессиональных групп по стажу

Table 2. Distribution of patients of various occupations by length of service, years

Примечание: при сравнении распределений по критерию Краскела – Уолисса выявляются достоверные (p < 0,05) различия между группами.

Note: Differences between the cohorts are statistically significant when comparing distributions by Kruskal–Wallis criterion (p < 0.05).

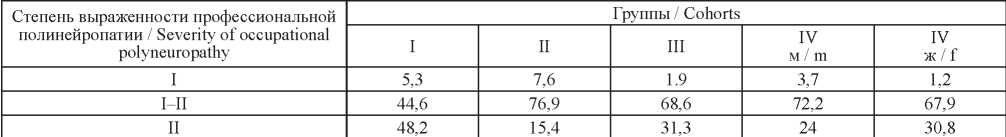

Результаты исследования. Распределение больных по степени выраженности ПП представлено в табл. 3. Как следует из данных таблицы, у всех больных степень выраженности ПП была от начальных до умеренно выраженных явлений. По данным архива СЗНЦ, больные с выраженными явлениями ПП среди работников предприятий Северо-Западного федерального округа РФ после 1990 г. не выявлялись.

Таблица 3. Распределение больных (%) по степени выраженности заболевания

Table 3. Distribution of patients by disease severity (%)

Примечание: при сравнении распределений по критерию «хи-квадрат» выявляются достоверные (p < 0,05) различия между группами.

Note: Differences between the cohorts are statistically significant when comparing distributions by chi square criterion (p < 0.05).

В наибольшей степени наблюдаемые различия связаны с величиной удельного веса пациентов со II (умеренно-выраженной) степенью ПП в первой группе (48,2 %), тогда как в остальных группах удельный вес больных с указанной степенью ПП составляет 15,4–31,3 %. При сравнении рассматриваемого распределения в группах II– IV различия уже статистически не значимы (p > 0,05).

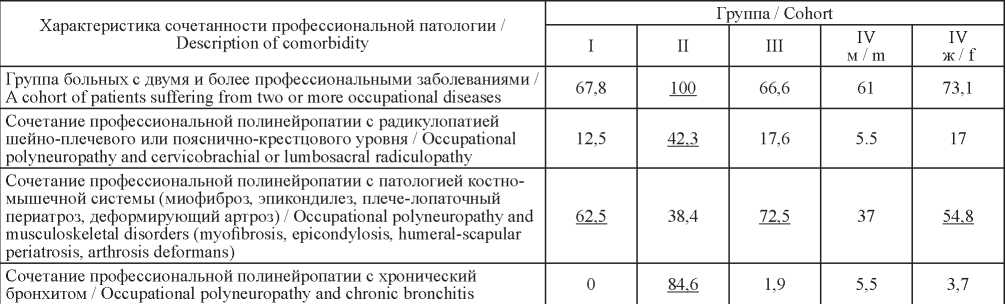

В проанализированных группах у подавляющего большинства пациентов полинейропатия сочеталась с другими ПЗ костно-мышечной или периферической нервной системы (табл. 4). Наиболее часто отмечались сочетания ПП с миофиброзом, эпикондилезом, плече-лопаточным периартрозом, радикулопатией шейно-плечевого или пояснично-крестцового уровня. Диапазоны профессиональных заболеваний приводятся в соответствии с приказом от 27.04.2012 № 417н (далее – Приказ 417н)3. Степень выраженности всех указанных ПЗ была от начальной до умеренно-выраженной.

Таблица 4. Частота (%) встречаемости других профессиональных заболеваний у больных с профессиональной полинейропатией

Table 4. Frequency of other occupational diseases in patients with occupational polyneuropathy (%)

При сравнении включенных в исследование групп по критерию «хи-квадрат» межу ними выявляются достоверные различия по следующим признакам: по доле больных с двумя и более ПЗ (p < 0,01), по доле больных, у которых ПП сочетается с ПЗ костно-мышечной системы (p < 0,05), радикулопатиями (p < 0,01) и профессиональным бронхитом (p < 0,01).

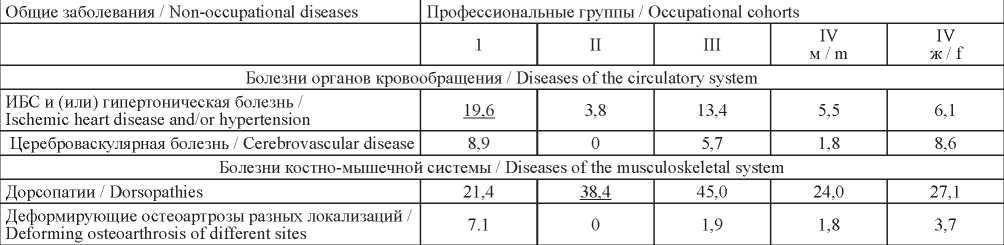

Из общих (непрофессиональных) заболеваний у больных в целом по всей совокупости взятых в обследование пациентов с ПП наиболее часто встречалась: гипертоническая болезнь (ГБ) – 19,4 %, ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 10 %, сочетание ГБ и ИБС – 6,3 %, церебро-васкулярная болезнь (ЦВБ) – 5,9 %, дорсопатии (заболевания одами по МКБ М40–М54) – 29,8 %, деформирующие остеоартрозы (ДОА) – 3,6 %. Распространенность указанных расстройств здоровья среди больных с ПП различных профессиональных групп приведена в табл. 5.

Таблица 5. Частота (%) выявления общих заболеваний у больных при первичном установлении диагноза профессионального заболевания

Table 5. Frequency of detection of some non-occupational disorders in incident cases of the occupational disease (%)

Примечание: различие между группами по частоте наличия ИБС и (или) гипертонической болезни, определенное по критерию «хи-квадрат» Пирсона, достоверно (p < 0,05).

Note: The difference between the cohorts by the frequency of detection of IHD and/or hypertension, as determined by the Pearson’s chi-square criterion, are statistically significant (p < 0.05).

При оценке степени выраженности важных для продолжения трудовой деятельности функций (в первую очередь, сенсорной и двигательной) у пострадавших выявлены нарушения только в рамках начальных или умеренно выраженных проявлений, то есть сохранялась способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или) уменьшении объема работы, либо отмечалась неспособность продолжать работу по основной профессии при сохранении возможности в обычных условиях труда выполнять трудовую деятельность более низкой квалификации. Таким образом, выраженность ПЗ принципиально позволяла больным продолжить трудовую деятельность в профессиях, не связанных с воздействием противопоказанных ВПФ.

Обсуждение. Проведенные сравнения позволяют сделать вывод, что ряд профессиональных групп, в которых регулярно отмечалась ПП, имеют специфические особенности в состоянии здоровья, влияющие на разработку комплекса мероприятий медицинской реабилитации и трудовых рекомендаций для больных в плане подбора им профессии, работа в которой не будет создавать риск ухудшения здоровья.

Наиболее своеобразной профессиональной группой являются шахтеры, среди которых у всех больных наряду с ПП выявляется еще хотя бы одно ПЗ, при этом более чем у 80 % наряду с ПП отмечен и пылевой бронхит. Отмеченная ситуация с широким распространением профессионального бронхита у работников угольных шахт объясняется их длительной работой в условиях повышенной запыленности угольной и породной пылью. Среди работников остальных специальностей лишь в IV профессиональной группе у некоторых больных, ранее занятых на электросварке и газорезке, наряду с ПП эпизодически отмечались и заболевания бронхолегочной системы от воздействия пыли и сварочного аэрозоля. У работников шахтерских специальностей достоверно (p < 0,05) чаще выявляются сочетания ПП с профессиональными радикулопатиями, а сочетание ПП с ПЗ костно-мышечной системы более характерно для работников иных профессиональных групп. Эта закономерность тоже связана с особенностью труда работников угольных шахт, на которых физические перeгрузки обусловлены не только повышенной статической нагрузкой на руки, но подъемом и переноской значительных тяжестей, длительной работой в неудобной позе, частыми наклонами, что является фактором повышенного риска развития дорсопатий, в том числе и с клиникой радикулопатии. Наименьший стаж работы до развития ПП может быть обусловлен у шахтеров наиболее высоким уровнем физических перегрузок верхних конечностей, которые на северных шахтах сочетаются с воздействием охлаждающего микроклимата, общей и локальной вибрации.

В распределении среди больных сравниваемых групп общих (непрофессиональных) заболеваний достоверные различия выявляются лишь по величине доли больных, у которых выявлены ГБ и ИБС как без ассоциации, так и в сочетании друг с другом. Доля таких больных максимальна у работниц тепличного хозяйства (19,6 %), несколько ниже – у строительных маляров и штукатуров (13,4 %). В двух других группах такого рода патология встречается ощутимо реже.

В создавшейся ситуации представляется уместным подробно рассмотреть вопрос о том, на какое число профессиональных групп целесообразно дробление больных с ПП для удобства организации реабилитационной работы с ними. Выделение шахтеров в отдельную группу очевидно оправданно по вышеприведенным основаниям. А по большинству ранее рассматриваемых критериев различия между работниками тепличного хозяйства, строительного производства и машиностроительных предприятий представляются, как правило, недостоверными (за исключением сводной группы по ИБС и ГБ) и мало значимыми для планирования их медицинской реабилитации.

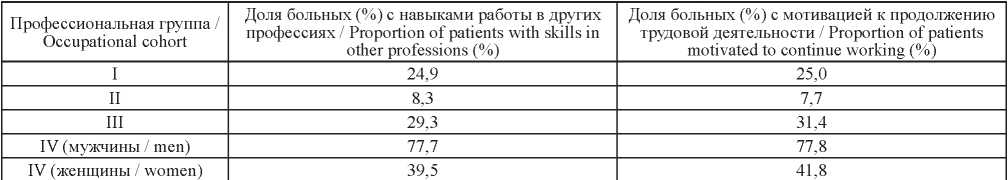

Однако при планировании мероприятий по профессиональной реабилитации больных наряду с характеристикой имеющихся расстройств здоровья следует принимать во внимание и такие критерии, как мотивация больного к продолжению трудовой деятельности, в том числе с освоением новых профессий квалифицированного труда, и наличие у пациента навыков работы в иных профессиях, условия труда в которых не создадут риск прогрессирования имеющихся у него заболеваний. В плане учета двух последних обстоятельств между взятыми в исследование группами при попытке подбора для них разных вариантов продолжения трудовой деятельности были выявлены дополнительные существенные и достоверные (p < 0,05) различия (табл. 6).

Таблица 6. Возможности и мотивация больных с ПП к продолжению трудовой деятельности в иных профессиях

Table 6. Opportunities and motivation of occupational polyneuropathy cases to continue working in other professions

Так, при разработке трудовых рекомендаций больным шахтерских специальностей оказалось, что лишь небольшая часть этих больных (8,3 %) имеют навыки работы в иных профессиях, таких как электрик, строительный мастер, мастер участка техники безопасности, горный диспетчер. В возрасте около 50 лет большинство шахтеров, работавших на территориях, приравненных к Крайнему Северу или расположенных на Крайнем Севере, получают право на досрочный выход на пенсию. В такой ситуации формируется своеобразная «рентная» ориентация: бывший работник не хочет продолжать трудовую деятельность, явно декларируя настрой жить в качестве неработающего пенсионера, получающего пожизненный дополнительный доход в связи с наличием комплекса ПЗ. У работниц тепличного хозяйства, а также строительных маляров и штукатуров подобная мотивация отмечалась в возрасте, приближающемся к 55 годам. Мотивация к отказу от попыток освоить работу в иных профессиях у данных больных подкреплялась тем обстоятельствам, что более 70 % работниц этих профессиональных групп не имели ни иного профессионального образования, ни навыков работы в каких-либо специальностях кроме тех, в которых у них были зарегистрированы ПЗ.

Для значительной доли (42–78 %) работников IV группы (разные профессии многопрофильных предприятий машиностроения), как мужчин, так и женщин, оказалась характерна активная позиция в плане поиска возможности работать далее в иных профессиях квалифицированного труда на многопрофильном машиностроительном предприятии. При этом указанные пациенты примерно с такой же частотой имели навыки работы в альтернативных специальностях, не противопоказанных им по состоянию здоровья. Например, слесари-сборщики успешно переходили на работу контролера ОТК или мастера производственного обучения, бывшие сварщики продолжали работать наладчиками сварочного оборудования или слесарями по газу. Поэтому для разработки мероприятий профессиональной реабилитации больных с учетом навыка работы в иных профессиях и мотивации к профессиональному переобучению целесообразно использовать разбивку больных на все основные 4 профессиональные группы с учетом пола.

При рассмотрении вопроса об определении противопоказаний (то есть перечня ВПФ, воздействие которых следует исключить при продолжении больным трудовой деятельности в дальнейшем) приходится заключить, что в настоящее время логика действующих в области экспертизы профессиональной пригодности нормативных актов явно несовершенна. Еще в методических публикациях прошлого века [1] было отмечено, что для больных с ПЗ, вызванными физическими перегрузками, в том числе и ПП, следует рекомендовать смену трудовой деятельности с исключением физически тяжелых работ, так как основой успешной реабилитации больных является исключение причин, вызвавших развитие ПЗ. Во время публикации указанной монографии профильные приказы Министерства здравоохранения позволяли обосновать такие рекомендации. Проблема с их выполнением в отношении всех работников с патологией рассматриваемого профиля состояла в том, что многие больные не хотели менять работу из опасения потери привычного заработка [1].

В настоящее время тезис о наличии веских оснований к переводу больных с ПП на работы с исключением физических перегрузок по-прежнему актуален. Учитывая наличие у существенной части больных иных ПЗ от воздействия указанного фактора, а также ряда общих заболеваний, проявления которых могут усиливаться при продолжении физически тяжелых работ (ИБС, ГБ), указанные рекомендации также следует признать обоснованными. Для большей части шахтеров при определении противопоказаний для дальнейшей трудовой деятельности по такой логике следует указать контакт с промышленными аэрозолями (пыли, газы и аэрозоли раздражающего действия).

Но в настоящее время обоснование ссылками на действующие приказы Министерства здравоохранения таких, казалось бы, очевидных рекомендаций невозможно. При проведении экспертизы профессиональной пригодности выводы, обязательные к исполнению, должны быть основаны по указаниям вступившего в силу с 01.04.21 Приказа 29н, согласно которому при определении противопоказаний к работе в условиях воздействия ВПФ не предусмотрены логические рассуждения о риске прогрессирования имеющихся у работника ПЗ или иных заболеваний. По формальной логике указанного приказа для выявленных у больных заболеваний определяются коды по МКБ, затем по полученным кодам находятся перечни ВПФ, которые должны быть указаны как противопоказанные.

Кодировка ПЗ по МКБ в РФ определяется Приказом Минздрава 417н. Согласно ему ПП кодируются по МКБ как G62.8, миофиброз – M62.8, радикулопатия пояснично-крестцового уровня – M54.5, радикулопатия шейно-плечевого уровня – M54.1, поражения плеча, связанные с физическим функциональным перенапряжением, – М75.0–М75.8, эпикондилез – М77.0–М77.1. Однако в Приказе 29н среди кодов расстройств здоровья, для которых предусмотрено определение противопоказаний к работе в условиях воздействия ВПФ, нет обозначений, соответствующих перечисленным ПЗ. Хронический пылевой бронхит (J41.0), регулярно выявляемый у больных с ПП шахтерских специальностей, согласно Приказу 29н может быть основанием для установления противопоказаний к работе во вредных условиях труда, только если квалифицирован как «рецидивирующая форма заболеваний с частотой обострения 4 и более раза за календарный год». Но ни у одного из наблюдавшихся нами пациентов с указанным заболеванием столь высокой частоты обострений не было.

В итоге получается парадоксальная ситуация, когда даже больному с комплексом 3–4 ПЗ от воздействия физических перегрузок и производственной пыли невозможно определить обязательные к исполнению противопоказания для работы в условиях контакта с ВПФ, вызвавших профессиональную патологию. По причине уже указанных особенностей Приказа 29н невозможно квалифицировать как противопоказания для работ в условиях воздействия физических перегрузок и непрофессиональные заболевания костно-мышечной системы, встречающиеся у больных с ПП. В отношении ИБС, ГБ и ЦВБ определение противопоказаний по предписаниям Приказа 29н возможно лишь в случае очевидной декомпенсации состояния больного. Например, для ЦВБ – лишь при выраженном нарушении функции, а для болезней, сопровождающихся повышенным кровяным давлением, – только при «выраженных нарушениях функции, осложненных хронической сердечной недостаточностью III–IV функционального класса по NYHA», для ИБС – в случаях «с выраженными нарушениями функции, осложненными хронической сердечной недостаточностью III–IV функционального класса по NYHA».

Описанная ситуация, очевидно, значительно осложняет проведение адекватной профессиональной реабилитации больных с ПП и иными ассоциированными с ней заболеваниями и должна быть исправлена в скорейшее время.

Заключение. Основными профессиональнымигруппами больных, среди которых типична диагностика ПП, являются работники растениеводства, шахтеры, строительные маляры и штукатуры, работники разных профессий машиностроительных предприятий. Имеются типовые, связанные с принадлежностью больного к определенной профессиональной группе, варианты сочетания ПП с рядом профессиональных и общих заболеваний, на основании которых могут быть конкретизированы мероприятия медицинской реабилитации и рекомендации для подбора больным с ПП вариантов трудоустройства в новые профессии квалифицированного труда, работа в которых не будет создавать риск для прогрессирования расстройств здоровья. Для планирования мероприятий медицинской реабилитации допустимо укрупнить группировку больных с ПП на 2 группы: шахтеры и работники прочих профессий. Но для разработки мероприятий профессиональной реабилитации больных с учетом навыка работы в иных профессиях и мотивации к профессиональному переобучению целесообразно использовать разбивку больных на все основные 4 профессиональные группы с учетом пола.

Реализация подхода максимально раннего перевода больных с ПП на работы, не связанные с воздействием ВПФ, которые вызвали развитие ПЗ, требует изменения нормативных актов, регламентирующих проведение экспертизы профессиональной пригодности. В них должен быть предусмотрен указанный принцип раннего трудоустройства больных с ПП с исключением воздействия ВПФ, вызвавших развитие профессиональной патологии и создающих риск ее стойкого сохранения или даже прогрессирования.

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (c изменениями и дополнениями).

2. Кузнецов В.В., Орницан Э.Ю., Меркурьева Л.И. и др. Современные методы диагностики, лечения, экспертизы трудоспособности и реабилитации больных с профессиональными заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. СПб., 2003. 49 с.

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27.04.2012 № 417н «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний» (с изменениями и дополнениями).

Список литературы

1. Грацианская Л.Н., Элькин М.А. Профессиональные заболевания конечностей от функционального перенапряжения. Л.: Медицина: Ленингр. отд-ние, 1984. 167 с.

2. Гребеньков С.В., Кочетова О.А., Малькова Н.Ю. Анализ российского и зарубежного подходов к проблеме профессиональной полиневропатии верхних конечностей // Медицина труда и промышленная экология. 2019. Т. 59. № 9. С. 607–608. doi: 10.31089/1026-9428-2019-59-9-607-608

3. Картапольцева Н.В., Русанова Д.В., Лахман О.Л. Эффективность гапапентина в лечении профессиональной полиневропатии // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2011. Т. 111. № 1. С. 88—90.

4. Кочетова О.А., Куприна Н.И., Малькова Н.Ю., Шилов В.В. Профессиональные полиневропатии верхних конечностей – современные подходы к диагностике, лечению и профилактике // Медицина труда и промышленная экология. 2018. № 3. С. 6–9.

5. Кочетова О.А., Малькова Н.Ю., Куприна Н.И. Состояние здоровья у лиц с профессиональной полиневропатией верхних конечностей // Гигиена и санитария. 2018. Т. 97. № 12. С. 1226–1230. doi: 10.18821/0016-9900-2018-97-12-1226-1230

6. Кочетова О.А., Малькова Н.Ю. Изучение условий труда у лиц с профессиональной полиневропатией верхних конечностей // Гигиена и санитария. 2017. Т. 96. № 7. С. 636–641. doi: 10.18821/0016-9900-2017-96-7-636-640

7. Куприна Н.И., Севрюков В.В. Профессиональные полиневропатии верхних конечностей от физических перегрузок // Известия российской военно-медицинской академии. 2020. Т. 39. № S2. С. 142–143.

8. Бабанов С.А., Бараева Р.А. Современные подходы к диагностике и лечению профессиональных полиневропатий // Санитарный врач. 2014. № 6. С. 26–36.

9. Гидаятова М.О., Ямщикова А.В., Флейшман А.Н. Клинико-электронейромиографическое исследование у шахтеров с профессиональной полинейропатией верхних конечностей // Гигиена и санитария. 2019. Т. 98. № 7. С. 713–717. doi: 10.18821/0016-9900-2019-98-7-713-717

10. Baron SL, Habes D. Occupational musculoskeletal disorders among supermarket cashiers. Scand J Work Environ Health. 1992;18(Suppl 2):127–129.

11. Margolis W, Kraus JF. The prevalence of carpal tunnel syndrome symptoms in female supermarket checkers. J Occup Med. 1987;29(12):953–956.

12. Barbieri PG, Pizzoni T, Scolari L, Lucchini R. [Symptoms and upper limb work-related musculo-skeletal disorders among 173 supermarket cashiers]. Med Lav. 2013;104(3):236–243. (In Ital.)

13. Andréu JL, Otón T, Silva-Fernández L, Sanz J. Hand pain other than carpal tunnel syndrome (CTS): the role of occupational factors. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2011;25(1):31–42. doi: 10.1016/j.berh.2010.12.001

14. Özdemir G. Working hand syndrome: A new definition of non-classified polyneuropathy condition. Medicine (Baltimore). 2017;96(25):e7235. doi: 10.1097/MD.0000000000007235

15. Гребеньков С.В., Кочетова О.А., Милутка Е.В., Малькова Н.Ю. Профессиональная полиневропатия: современный взгляд на проблему в России и за рубежом. Обзор литературы // Гигиена и санитария. 2019. Т. 98. № 6. С. 631–635. doi: 10.18821/0016-9900-2019-98-6-631-635

16. Егоров В.Н., Качан Т.Д., Степаненко А.Ф., Таютина Т.В., Недоруба Е.А., Кобзарь О.Н. Современные аспекты социально-трудовой реабилитации больных с сочетанными формами профессиональной патологии // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 5. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26728/ (дата обращения 21.01.2021).

17. Бадалян О.Л., Крикова Е.В., Тертышник О.Ю., Чуканова А.С., Бурд С.Г. Применение Мильгаммы и Мильгаммы композитум в лечении полиневропатий различного генеза // Фарматека. 2009. № 7. С. 63–68.

18. Яковлева Н.В., Горблянский Ю.Ю., Пиктушанская Т.Е. Коморбидный статус больных пояснично-крестовой радикулопатией шахтеров угольщиков // Медицина труда и промышленная экология. 2016. № 1. С. 32–35.

19. Левин О.С. Полинейропатии: клиническое руководство. М.: Мед. информ. Агентство (ОАО Яросл. полигр. комб.), 2005. 495 с.

20. Смычек В.Б. Реабилитация больных и инвалидов. М.: Медицинская литература, 2017. 560 с.

Об авторе

Н. Н. ЛогиновaРоссия

Логинова Наталья Николаевна – врач-невролог отделения клинических исследований

2-я Советская ул., д. 4, г. Санкт-Петербург, 191036, Российская Федерация

Рецензия

Для цитирования:

Логиновa Н.Н. Оценка степени выраженности профессиональной патологии и коморбидного статуса у больных с профессиональной полинейропатией верхних конечностей. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2021;29(9):84-90. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-9-84-90

For citation:

Loginova N.N. Assessment of Disease Severity and Comorbidity Status in Patients with Occupational Polyneuropathy of Upper Extremities. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2021;29(9):84-90. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-9-84-90

.png)