Перейти к:

Взаимосвязь биоэлементов в организме человека с психофункциональными показателями при неврозоподобных состояниях

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-11-58-65

Аннотация

Введение. Микроэлементы участвуют в осуществлении функций головного мозга, обеспечении основных нейрохимических процессов в центральной нервной системе и нейропсихологических функций. Особенно остро проблема микроэлементозов проявляется в северных регионах, где акклиматизационный дефицит эссенциальных элементов усиливается комплексным неблагоприятным воздействием геохимических и антропогенных факторов.

Цель исследования: выявление взаимосвязей элементного профиля организма и некоторых психофизиологических характеристик молодых жителей континентальной части Магаданской области как модельной (фоновой) условно здоровой части популяции

Материал и методы. Обследованы 55 студентов горного лицея г. Сусумана Магаданской области, средний возраст 17,6 ± 0,25 года (25 девушек и 30 юношей). Определено содержание 25 химических элементов (Al, As, B, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, I, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, V, Zn) в волосах методами атомной эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой. Изучение психофизиологических показателей проводили с помощью АПК «НС–ПсихоТест», нервно-психическую адаптацию определяли опросником НПА, уровень тревожности – методикой Спилбергера – Ханина.

Результаты. Корреляционный анализ показал, что наибольшее количество связей с показателями психофункционального статуса всех обследованных образует литий, что подтверждает мнение специалистов о роли лития в снижении неврологических проявлений, стресса, депрессий. В группе девушек показатель ситуативной тревожности имел ассоциации с интегральными показателями функционального состояния ЦНС: ФУС (r = –0,56), УР (r = –0,63), УФВ (r = –0,61) при p < 0,01. Кластерный анализ представлен четырьмя кластерами, самый крупный из которых включает кальций и показатели скорости нейронных реакций, второй кластер включает показатели алекситимии, калий, натрий, магний и фосфор, в третьем группируются цинк и скорость простой зрительно-моторной реакции, четвертый объединил показатели простой зрительно-моторной реакции и реакции выбора.

Заключение. Выявлен риск формирования неврозоподобных состояний, снижения когнитивных способностей и наличие хронического стресса у учащихся на фоне регионального дефицита марганца, йода, кобальта, селена, избытка железа и кремния. Высока вероятность возрастного формирования эндемического гипотиреоза и сахарного диабета в связи с большой частотой встречаемости дефицита тиреоспецифических биоэлементов и нарушений метаболизма хрома и ванадия.

Ключевые слова

Для цитирования:

Луговая Е.А., Бартош Т.П. Взаимосвязь биоэлементов в организме человека с психофункциональными показателями при неврозоподобных состояниях. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(11):58-65. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-11-58-65

For citation:

Lugovaya E.A., Bartosh T.P. Relationship between Bioelement Concentrations in the Human Body and Psycho-Functional Variables Observed in Neurotic Disorder. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(11):58-65. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-11-58-65

Введение. В условиях Крайнего Севера человек подвергается воздействию совокупности экстремальных факторов внешней среды, определяющих специфику его адаптации. Современные данные свидетельствуют, что влияние природно-техногенных факторов биогеохимической среды на организм способно привести к нарушениям минерального обмена, структурно-функциональным дизадаптациям и послужить основой для развития различных форм микроэлементозов. Особенно остро проблема микроэлементозов проявляется в северных регионах, где акклиматизационный дефицит эссенциальных элементов усиливается комплексным неблагоприятным воздействием геохимических и антропогенных факторов. Бедные подзолистые почвы северных регионов и ультрапресная слабоминерализованная питьевая вода способствуют формированию в организме дефицита многих макро- и микроэлементов [1], приводя к риску развития скрытых и выраженных микроэлементозов, в том числе и нарушениям психофункционального статуса организма. Известно участие микроэлементов в осуществлении функций головного мозга, обеспечения основных нейрохимических процессов в центральной нервной системе и нейропсихологических функций [2]. Например, дефицит марганца у человека может приводить к неврологическим расстройствам и подострому энцефаломиелиту (болезнь Ли), при избыточном накоплении в организме марганца наблюдается ухудшение когнитивных функций, может возникать синдром паркинсонизма. Избыточное накопление в организме железа обычно встречается при повышенной возбудимости ЦНС. Дефицит йода приводит к гипотиреозу, задержке физического и психического развития детей, снижению когнитивных функций. В последние годы наблюдается активизация знаний о роли элементов в тревожных расстройствах [3]. Исследования предоставили ценную информацию об участии основных элементов в психических расстройствах, в частности депрессии и тревоге [4]. Имеются убедительные доказательства того, что дефицит основных элементов может привести к развитию депрессивного и/или анксиогенного поведения, а добавки могут усилить терапевтический эффект антидепрессантов и анксиолитиков [5]. Была продемонстрирована связь между заболеваниями щитовидной железы и психическими расстройствами [6]. Было обнаружено, что уровень магния умеренно снижен в плазме и эритроцитах, а активность Mg2+-АТФазы снижена у детей с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), а прием препаратов магния при использовании в комплексной терапии СДВГ нормализует гомеостаз магния, усиливает большую и малую моторику, внимание, психическую устойчивость и параметры ЭЭГ, а также снижает тревожность [7]. В иранском исследовании обнаружено, что более высокое потребление Mg с пищей связано с более низкими показателями тревожности, при употреблении Mg вероятность возникновения тревоги была на 39 % ниже. Более того, недостаточное потребление Mg было положительно связано с беспокойством. Обнаружена значительная обратная связь между потреблением Mg с пищей и депрессией. Потребление Mg с пищей было обратно пропорционально связано с депрессией и тревогой [8]. Данные исследователей подтверждают положительную роль питательных веществ, в том числе микроэлементов (магния и других) в сохранении нормальной функции мозга и психического благополучия, в том числе за счет контроля нейровоспаления, благотворного влияния на стресс, нарушения сна, беспокойство, легкие когнитивные нарушения, а также на нервно-психические расстройства, которые существенно влияют на качество жизни все большего числа людей [9].

Магаданская область, расположенная на Северо-Востоке России, относится к экстремальной природно-климатической зоне проживания человека и в биогеохимическом отношении является одним из дефицитных регионов. Географически и по степени комфортности условий проживания область разделяют на континентальную и приморскую территории. Континентальная территория вследствие интенсивного развития горнодобывающей промышленности и техногенного изменения химического состава биосферы представляет собой промышленную зону. Избыточный или недостаточный уровень содержания макро- и микроэлементов в организме может являться как показателем состояния здоровья, так и характеристикой экологического неблагополучия. Исследования, проведенные учеными Научно-исследовательского центра «Арктика» ДВО РАН [10], показали, что по совокупности медико-биологических характеристик сердечно-сосудистой системы, микроциркуляции, внешнего дыхания, основного обмена, биохимического профиля, микроэлементного статуса организм жителей Крайнего Севера испытывает сильнейшие нагрузки. Особенно дискомфортные (экстремальные) условия проживания населения определяются в континентальной части Магаданской области – г. Сусумане по сравнению с регионом АЗРФ – Чукоткой.

Цель исследования: выявление взаимосвязей элементного профиля организма и некоторых психофизиологических характеристик молодых жителей континентальной части Магаданской области как модельной (фоновой) условно здоровой части популяции.

Материалы и методы. Были обследованы 55 студентов горного лицея г. Сусумана Магаданской области, из них 25 девушек (средний возраст 17,6 ± 0,25 года) – группа I; 30 юношей (средний возраст 17,6 ± 0,22 года) – группа II.

Климат в г. Сусумане суровый, континентальный с сухой зимой и теплым летом. Расстояние от г. Сусумана (континентальная часть Магаданской области) до областного центра Магадан (приморская часть Магаданской области) по трассе составляет 626 км, а по прямой – 385 км, по отношению высоты над уровнем моря территория г. Сусумана относится к низко- и среднегорью. Большинство обследованных студентов г. Сусумана проживали в основном в общежитии лицея, поскольку были приезжими из близлежащих северных поселков.

Определение содержания 25 макро- и микроэлементов (МЭ) в волосах студентов проводили методами атомной эмиссионной спектрометрии и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой на приборах Optima 2000 DV, ELAN 9000 (Perkin Elmer Corp., США), NexION 300D (Perkin Elmer, США) в Центре Биотической медицины (Москва). Параметры описательной статистики для количественных показателей приведены в виде медианы (Me) и интерквартильной широты (25-й; 75-й процентиль). Полученные медианные и интерквартильные значения концентраций химических элементов сравнивали с референтными величинами [11].

Исследование психофизиологических показателей проводили с помощью аппаратно-программного комплекса «НС–ПсихоТест» фирмы «Нейрософт» (г. Иваново). Определяли среднее значение латентного периода простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) и сложной сенсомоторной реакции выбора (СЗМР). Также регистрировали количество ошибок на дифференцировочный сигнал, точных реакций (коэффициент точности Уиппла), реакций опережения и запаздывания. Наличие невротических и неврозоподобных симптомов в эмоционально-аффективной сфере изучали с помощью шкалы нервно-психической адаптации (НПА) по И.Н. Гурвичу. Уровень ситуативной (СТ) и личностной (ЛТ) тревожности определяли с помощью методики Спилбергера – Ханина: до 30 баллов регистрировалась низкая тревожность; 31–45 – умеренная тревожность; 46 и более баллов – высокая тревожность. Оценку алекситимии определяли с помощью шкалы TAS-26.

Исследования проводилась с использованием пакета программ Statistica v10. Для определения нормальности выборок генеральной совокупности использовали критерии Шапиро – Уилка. Также использовались методы параметрической и непараметрической статистики: t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна – Уитни, критерий Краскела – Уоллиса. Критический уровень значимости (p) в работе принимался равным 0,05.

Результаты. Согласно среднероссийским референтным значениям концентраций химических элементов в волосах юношей и девушек, диапазоны нормального функционального содержания гендерно различаются по Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Se и Zn (табл. 1).

Таблица 1. Содержание химических элементов

в волосах молодых жителей г. Сусумана (Me, медиана, мкг/г¹)

Table 1. Trace element concentrations in hair of young residents

of the city of Susuman (Me, median, µg/g¹)

|

Элемент / Trace element |

Юноши / Boys |

Девушки / Girls |

|

Al |

3,54 |

1,76* |

|

As |

0,046 |

0,023* |

|

B |

0,471 |

0,334 |

|

Ca |

365,0** |

605,0** |

|

Cd |

0,015 |

0,0086* |

|

Co |

0,01 |

0,0069* |

|

Cr |

0,525 |

0,491 |

|

Cu |

9,35 |

10,44 |

|

Fe |

24,86** |

34,23** |

|

Hg |

0,181** |

0,166 |

|

I |

0,125* |

0,109 |

|

K |

137,0** |

27,48 |

|

Mg |

26,68** |

40,18 |

|

Mn |

0,315 |

0,25 |

|

Na |

122,0* |

47,32 |

|

Ni |

0,252** |

0,157 |

|

P |

139,0 |

145,0 |

|

Pb |

0,327 |

0,125 |

|

Se |

0,439 |

0,399 |

|

Si |

19,64 |

22,66 |

|

Sn |

0,066 |

0,176 |

|

V |

0,04* |

0,017* |

|

Zn |

192,0** |

213,0** |

Примечание: ¹ – региональные референсные центильные интервалы [10];

* – медиана ниже значения 25-го центиля,

** – медиана выше значения 75-го центиля.

Notes: ¹ regional reference centile intervals [10];

* the median below the 25th centile,

** the median above the 75th centile.

У юношей медианные значения концентраций 15 МЭ из 25 определенных попадают в региональные центильные диапазоны, что можно отнести к общетерриториальным (северным) особенностям элементного статуса населения (табл. 1). По Ca, Fe, K, Mg, Zn установлено превышение значения медианы регионального 75-го центиля, что совпадает с ранее полученными нами данными и, вероятно, обусловлено биогеохимией континентальной территории, частично составом питьевой воды. Превышение медианных значений концентраций 75-го центиля по Hg и Ni, возможно, связано с большей техногенной нагрузкой в этой части Магаданской области. Ниже 25-го регионального центиля оказались медианные концентрации V, Na, I.

У девушек Сусумана относительно центильных величин значение медиан концентраций микроэлементов практически такое же, что у юношей. Территориальной особенностью можно считать повышенный, по сравнению с Магаданом, в волосах уровень Ca, Fe, Mg, Zn и пониженный V. Гендерным отличием можно считать отсутствие у юношей Сусумана дефицита Se и V. Также гендерной особенностью у молодых жителей г. Сусумана можно считать пониженные (ниже 25-го центиля) значения Al, As, Hg, Mn у девушек и Na у юношей. Выше 75-го центиля оказались показатели медианы концентраций Hg и Ni у юношей.

Избыток железа в волосах молодых жителей и дефицит селена сопоставим с природным состоянием питьевых вод жителей изучаемой территории [1].

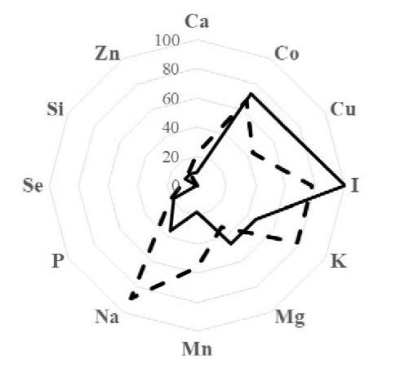

Несмотря на то что значения медиан в некоторых случаях были даже выше 75-го центиля или находились в пределах региональных референсных величин [11], при анализе частот встречаемости отклонений относительно среднероссийских показателей мы отметили дефицит Ca, Co, I, Mg, Mn, Na, P, Zn как у юношей, так и у девушек (рис. 1). Суммарная площадь дефицита у юношей составила 31 усл. ед.², у девушек – 35,8 усл. ед.². Относительно среднероссийских референтных значений у юношей г. Сусумана дефицита ванадия не обнаружено, тогда как у девушек он составляет 11 % от числа обследованных (рисунок). Дефицит натрия у юношей составляет 36 %, у девушек – 89 %.

Рис. 1. Частота встречаемости дефицита биоэлементов в организме обследованных*

Fig. 1. Frequency of occurrence of trace element deficiency in the examined*

Примечание: * – в отличие от референсных значений;

сплошной контур фигуры – юноши, пунктирный – девушки.

Notes: * compared to the reference values;

solid and dotted outlines are for boys and girls, respectively.

У всех юношей континентальной части Магаданской области (в 100 % случаев) обнаружен дефицит йода 1-й степени тяжести, у девушек – 78 % 2-й степени тяжести (более выраженный). Дефицит йода приводит к гипотиреозу, нарушению работы сердечно-сосудистой системы, снижению репродуктивной функции, задержке физического и психического развития детей, снижению когнитивных функций.

При рассмотрении рисунка видно, что площади дефицита элементов у представителей обеих групп (юношей и девушек) сопоставимы и определяют их общий «северный статус» элементной системы организма.

Подвижность нервных процессов является одним из показателей психического развития детей, определяет скорость центральной переработки информации и характер стрессоустойчивости к изменяющимся условиям среды, влияющий на процесс умственной деятельности [12][13]. ПЗМР позволяет оценить подвижность нервных процессов, то есть легкость смены возбудительного нервного процесса на тормозной и наоборот [14].

Оценка функционального состояния организма и ЦНС по времени простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) многими исследователями рассматривается как индикатор функционального состояния ЦНС. Параметры сенсомоторных реакций отражают зрелость структур, включенность в конкретный процесс сенсомоторной интеграции [15][16].

В табл. 2 представлены показатели, характеризующие психофизиологический статус по сенсомоторным реакциям обследуемых студентов Магаданской области.

Таблица 2. Показатели сенсомоторного реагирования

молодых жителей г. Сусумана Магаданской области

Table 2. Indicators of sensorimotor response

of young residents of Susuman, Magadan Region

|

Показатель / Parameter |

Группа I , девушки / Group 1, girls |

Группа II, юноши / Group II, boys |

|

Простая зрительно-моторная реакция, мс / |

297 ± 17,2*; |

253 ± 8,6; |

|

Среднеквадратичное отклонение ПЗМР, мс / |

94 ± 10,2*; |

77 ± 7,1; |

|

Запаздывание, количество / |

7,4 ± 2,46; |

5,9 ± 1,30; |

|

Опережение, количество / |

7,9 ± 0,99; |

9,2 ± 0,93; |

|

Коэффициент точности, усл. ед. / |

0,13 ± 0,02; |

0,17 ± 0,02; |

|

Функциональный уровень системы, усл. ед. / |

3,8 ± 0,18; |

4,0 ± 0,11; |

|

Устойчивость реакции, усл. ед. / |

1,6 ± 0,2; |

1,8 ± 0,12; |

|

Уровень функциональных возможностей, усл. ед. / |

3,1 ± 0,24; |

3,3 ± 0,13; |

|

Реакция выбора, мс / |

423 ± 25,1*; |

364 ± 8,2; |

|

Среднеквадратичное отклонение Реакции выбора, мс / |

98 ± 6,67; |

99 ± 4,4; |

|

Ошибки на дифференцировку, количество / |

2,9 ± 0,5*; |

7,1 ± 1,2; |

|

Запаздывание, количество / |

4,1 ± 0,9*; |

5,7 ± 1,35; |

|

Опережение, количество / |

9,8 ± 1,24*; |

7,1 ± 0,70; |

|

Коэффициент точности, усл. ед. / |

0,19 ± 0,02; |

0,22 ± 0,01; |

Примечание: * – статистически значимые различия

между показателями групп I и II при (p < 0,05).

Note: * p < 0.05 for intergroup comparison.

Сопоставление данных по методике простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР) студентов обеих групп с нормативными значениями показало их превышение лимитов нормы (233 мс). У юношей г. Сусумана время реакции ПЗМР и СКО и сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) достоверно значимо (p < 0,05) ниже, чем у сверстниц. Средний показатель среднеквадратичного отклонения (СКО) методик ПЗМР и СЗМР в обеих группах в целом не выходил за рамки референтных значений. При этом, как показывают значения С75, в обеих группах встречались лица, у которых регистрировали высокие значения времени реакции ПЗМР и СЗМР и среднеквадратичного отклонения данных реакций, свидетельствующие об инертности и неуравновешенности нервных процессов обследуемых.

Средние значения интегральных показателей функции ЦНС, характеризующих функциональный уровень системы (ФУС), устойчивость реакции (УР) и уровень функциональных возможностей (УФВ) у обследуемых юношей, находились в пределах функциональной нормы. У девушек регистрировались низкие значения, свидетельствующие об астенизации, снижении работоспособности, функции ЦНС и признаков утомления (табл. 2). Показатель С25 свидетельствует, что и в группе юношей есть лица с низким функциональным состоянием ЦНС.

Сложная сенсомоторная реакция выбора отражает функциональную подвижность церебральных процессов, то есть легкости смены возбуждения на торможение в ЦНС. Количество ошибок, допущенных при выполнении сенсомоторных тестов, связано с концентрацией внимания, которая, в свою очередь, зависит от силы нервных процессов. Анализ числа ошибок на дифференцировочный сигнал при выполнении сложной сенсомоторной реакции показал у юношей в два раза большее (p < 0,05) количество ошибочных реакций (табл. 2) по сравнению со сверстницами. Судя по большому количеству ошибок (4–13 ошибочных реакций) в группе сусуманских юношей, можно говорить о слабой концентрации внимания и низком функциональном состоянии ЦНС у 73 % юношей. По данным литературы, в 16–18 лет при выработке дифференцировочного торможения девушки делают меньше ошибок, чем юноши [17].

Как видно из табл. 2, в обеих группах регистрировалось преобладание опережающих ответов над запаздывающими при выполнении тестов СЗМР, что указывает на неуравновешенность нервных процессов возбуждения и торможения в ЦНС. При этом у юношей значительно (p < 0,05) больше количество запаздывающих реакций, чем у сверстниц, а девушек – опережающих (p < 0,05) (табл. 2).

Коэффициент точности при выполнении обеих методик (табл. 2) был выше референтных значений, особенно у юношей. Это указывает на слабость нервных процессов студентов г. Сусумана. Показано, что студенты с высокой подвижностью и силой нервных процессов являются успешными в учебе, устойчивыми к стрессу и у них достаточно сбалансирована активность симпатической и парасимпатической нервной системы, в отличие от студентов с низкими показателями подвижности и силы нервных процессов. Также успевающие студенты более качественно выполняли простую и сложную сенсомоторные реакции.

Следует отметить, что обследуемые студенты в основном проживали в общежитии. Из устной беседы выяснили, что многие не соблюдали режим сна и отдыха. В определенной степени это способствует ухудшению сенсомоторной интеграции, которая проявляется в более медленных реакциях и низком качестве выполнения сенсомоторных реакций.

Известно, что скорость и точность показателей сенсомоторных реакций зависит от устойчивости внимания, эмоциональных факторов, тревоги, и т. д. [12][15]. Исследование уровня тревожности студентов показало, что показатель ситуативной и личностной тревожности студентов обеих групп находился в пределах умеренной тревожности. Уровень СТ составил 39 ± 2,04 и ЛТ 41,0 ± 1,84 балла в группе девушек. У юношей СТ – 36,0 ± 1,21 и ЛТ – 36,0 ± 1,36 балла. У девушек уровень ЛТ значимо выше (р ≤ 0,05), чем у юношей. Средний показатель нервно-психической адаптации у девушек составил 34,0 ± 4,60 балла и свидетельствовал о невротизации и признаках стресса. У юношей показатель НПА был значительно (p < 0,05) ниже – 22,0 ± 2,4 балла, но также говорил о нервно-психической неустойчивости. При оценке показателей алекситимии в структуре личности у большинства студентов обеих групп выявлены алекситимические черты: 69,0 ± 2,4 балла у юношей и 72,0 ± 2,7 у девушек. Уровень алекситимии имел положительные корреляционные ассоциации с ЛТ и НПА (r = 0,51, p < 0,05), что свидетельствует об эмоциональной нестабильности и сниженной психической устойчивости обследуемых с алекситимическим радикалом.

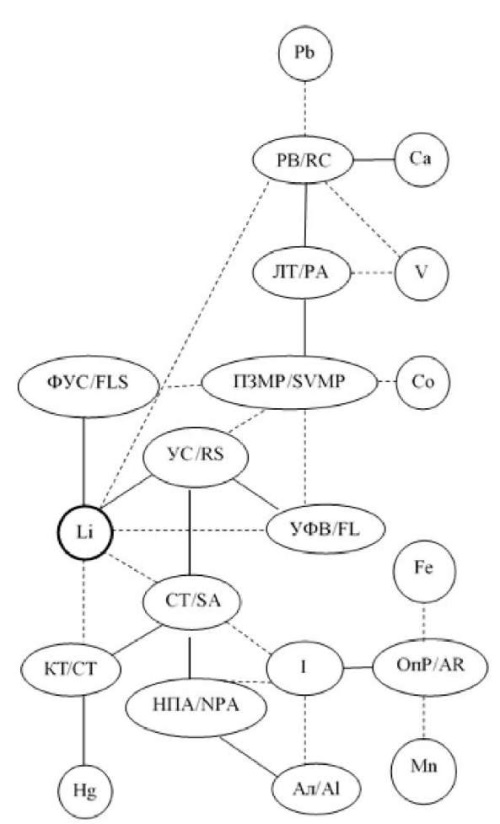

Установлены ассоциации показателя алекситимии с микроэлементами (плеяда) (рис. 2). Это говорит о важности вклада МЭ в формирование личностных и эмоциональных качеств.

Рис. 2. Корреляционная матрица взаимодействий психофизиологических параметров

с содержанием химических элементов в организме обследованных

Fig. 2. The matrix of correlations between psychophysiological parameters

and the amounts of chemical elements in the body of the examined

Примечание: РВ – реакция выбора,

ЛТ – личностная тревожность,

ФУС – функциональный уровень системы,

ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция,

УС – устойчивость реакции,

УФВ – уровень функциональных возможностей,

СТ – ситуативная тревожность,

КТ – коэффициент точности,

НПА – нервно-психическая адаптация,

ОпР – реакция опережения,

Ал – алекситимия;

сплошная линия – прямая зависимость между величинами параметров

или содержанием химических элементов,

пунктирная – обратная (чем выше один показатель, тем ниже другой).

Notes: RC – reaction of choice,

PA – personal anxiety,

FLS – functional level of the system,

SVMR – simple visual–motor reaction,

RS – reaction stability,

FL – functionality level,

SA – situational anxiety,

CT – accuracy coefficient,

NPA – neuropsychic adaptation,

AR – advanced response,

Al – alexithymia;

the solid and dotted lines show direct and inverse relationships

between the values of the parameters

and the contents of chemical elements, respectively.

Обсуждение. При анализе корреляционной матрицы в ядре плеяды обнаружен химический элемент литий, который образует сильные достоверные связи с такими показателями, как ФУС, УС, СТ, КТ, и опосредованно через них с УФВ, ПЗМР, НПА и Ал. Узловыми микроэлементами в этих взаимодействиях выступают йод, железо, марганец, кобальт, ванадий, кальций, свинец и ртуть. Тяжелые металлы могут оказывать токсический эффект на нервную систему, приводя к изменению психофункционального статуса [18]. Дефицит йода, установленный в популяции жителей Магаданской области, может приводить к проявлению гипотиреоза, повышенной утомляемости, раздражительности, снижению когнитивных функций.

Ванадий связан с обменом глюкозы, а снижение сахара в крови может напрямую вызывать тревожные состояния и даже панические атаки [19]. При неврозоподобных состояниях при отсутствии установленного диагноза сахарный диабет можно успокаивать нервную систему употреблением небольшого количества горького шоколада, который помимо сахара содержит много магния, также благоприятно влияя на нервные процессы. Марганец играет большую роль в нервной передаче, созревании нервных элементов, формировании нейронных связей, и при его недостатке могут значительно ухудшаться процессы памяти, внимания, скорости реакции и т. п.

Особое внимание стоит уделить литию, который активно применяется в мировой медицине в составе препаратов, снижающих общую тревожность, депрессии, биполярные расстройства, суицидальные риски. В организме литий способствует высвобождению магния из клеточных «депо» и тормозит передачу нервного импульса, тем самым снижая возбудимость нервной системы. Сообщалось, что литий эффективен при черепно-мозговой травме, инсульте, болезнях Альцгеймера, Хантингтона и Паркинсона, боковом амиотрофическом склерозе (ALS), травме спинного мозга и других состояниях, он также может обладать значительным потенциалом для лечения нейродегенеративных состояний, улучшает поведенческий и когнитивный дефицит [20–23].

Анализ корреляционных связей уровня тревожности с показателями сенсомоторной реакции показал, что достоверно значимые положительные связи в обеих группах имел только уровень реактивной, ситуативной тревожности у юношей и девушек с количеством запаздывающих реакций (r = 0,45–0,57, p < 0,05). В группе девушек показатель СТ имел ассоциации с интегральными показателями функционального состояния ЦНС: ФУС (r = –0,56), УР (r = –0,63), УФВ (r = –0,61) при p < 0,01. Состояние ситуативной тревожности влияет на работоспособность и когнитивную деятельность студентов, способствует снижению концентрации внимания, оказывает воздействие на функциональное состояние центральной нервной системы, особенно у девушек.

ёВ качестве дополнительного метода оценки полученных данных нами применен кластерный анализ, представленный четырьмя кластерами, самый крупный из которых включает в себя кальций и показатели скорости нейронных реакций, второй кластер включает в себя показатели алекситимии, калий, натрий, магний и фосфор, в третьем группируются цинк и скорость простой зрительно-моторной реакции, а четвертый объединил показатели простой зрительно-моторной реакции и реакции выбора. Выявленные группировки еще раз подтверждают рабочую гипотезу о тесной взаимосвязи содержания химических элементов в организме и нарушениями, связанными с неврозоподобными состояниями.

Заключение. Резюмируя, основным территориальным отличием элементного статуса организма молодых жителей континентальной части Магаданской области следует считать избыток железа и дефицит натрия, более глубокий дефицит, чем в г. Магадане, йода, кобальта, меди, калия, магния и марганца, часто у девушек. Но все дефициты встречаются также и в приморской зоне Магаданской области [24], поэтому их мы относим к северным особенностям. В свою очередь, при дефиците ряда микроэлементов, например марганца и магния, наблюдаются нестабильность эмоционального фона, быстрая утомляемость, тревожность. У обследуемых студентов, особенно девушек, регистрируются, в основном, низкая скорость протекания нервных процессов, слабость и неуравновешенность нервной системы, сниженная функциональная работоспособность ЦНС. У юношей регистрируются слабое развитие дифференцировочного торможения, нервно-психическая неустойчивость, у девушек – нарушения в сфере нервно-психического здоровья, признаки невротизации и астении.

Таким образом, организм жителей континентальной территории Магаданской области вынужден функционировать не только в режиме психоэмоционального стресса из-за климатического и социального напряжения, но также этот стресс может быть активно подкреплен или даже спровоцирован особенностями биогеохимии региона, количеством поступления и качеством усвоения биоэлементов, их адекватного перераспределения в органах и тканях. Жизнедеятельность человека в условиях дефицита большого количества МЭ, особенно с момента зачатия и рождения при постоянном проживании в экстремально дискомфортном районе, может привести не только к хроническому снижению иммунитета, напряжению функциональных систем и развитию патологий, но и к нейропсихическим и когнитивным расстройствам, задержке умственного развития, депрессиям, эмоциональной нестабильности, проблемам с памятью, вниманием, реагированием и т. п., что подтверждается совместными психофизиологическими тестами на одном и том же контингенте жителей континентальной зоны.

Действие негативных природно-климатических и экологических факторов на организм молодых жителей, постоянно проживающих в экстремальных условиях Севера, несут в себе риск нарушений функционального характера со стороны соматических систем организма и психической сферы. В таких неблагоприятных условиях для профилактики дефицитных состояний у обучающихся необходимо большое внимание уделять качеству питания, чтобы оно было максимально подходящим под критерий «полярного метаболического типа», богато минералами, витаминами и другими нутриентами (например, Омега-3). В организованных коллективах – детских садах, школах, СПО, вузах – это сделать совершенно несложно, в том числе с применением в рационе продуктов местного происхождения и производства, характерных для каждого региона, а на севере являющихся природными корректорами и естественными профилактическими средствами и даже лекарствами от микроэлементозов [25][26]. Также повышенного внимания заслуживают регулярные мониторинговые исследования здоровья подрастающего поколения на Севере с целью донозологической оценки, профилактики и коррекции показателей здоровья и адаптационных возможностей растущего организма.

Список литературы

1. Луговая Е.А., Степанова Е.М. Особенности состава питьевой воды г. Магадана и здоровье населения // Гигиена и санитария. 2016. Т. 95. № 3. С. 241–246. doi: 10.18821/0016-9900-2016-95-3-241-246

2. Евсеева Г.П., Учакина Р.В., Краснова М.А., Коз лов А.В. Микроэлементный статус у детей с психо невро логическими отклонениями в условиях Приамурья // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2009. № 2 (37). С. 7–8.

3. Młyniec K, Gaweł M, Doboszewska U, Starowicz G, Nowak G. The role of elements in anxiety. Vitam Horm. 2017;103:295-326. doi: 10.1016/bs.vh.2016.09.002

4. Słupski J, Cubała WJ, Górska N, Gałuszko-Węgielnik M, Wiglusz MS. Role of copper in depression. Relationship with ketamine treatment. Med Hypotheses. 2018;119:1417. doi: 10.1016/j.mehy.2018.07.012

5. Młyniec K, Davies CL, de Agüero Sánchez IG, Pytka K, Budziszewska B, Nowak G. Essential elements in depression and anxiety. Part I. Pharmacol Rep. 2014;66(4):534-544. doi: 10.1016/j.pharep.2014.03.001

6. Turan E, Karaaslan O. The relationship between iodine and selenium levels with anxiety and depression in patients with euthyroid nodular goiter. Oman Med J. 2020;35(4):e161. doi: 10.5001/omj.2020.84

7. Ноговицина О.Р., Левитина Е.В. Диагностическая значимость исследования магниевого гомеостаза у детей с синдромом дефицита внимания с гиперреактивностью // Клиническая лабораторная диагностика. 2005. № 5. С. 17–19.

8. Anjom-Shoae J, Sadeghi O, Keshteli AH, Afshar H, Esmaillzadeh A, Adibi P. The association between dietary intake of magnesium and psychiatric disorders among Iranian adults: A cross-sectional study. Br J Nutr. 2018;120(6):693702. doi: 10.1017/S0007114518001782

9. Muscaritoli M. The impact of nutrients on mental health and well-being: Insights from the literature. Front Nutr. 2021;8:656290. doi: 10.3389/fnut.2021.656290

10. Lugovaya EA, Aver’yanova IV. Assessing tension coefficient of body adaptation reserves under chronic exposure to factors existing in polar regions. Health Risk Analysis. 2020;(2):101–109. doi: 10.21668/health.risk/2020.2.11.eng

11. Луговая Е.А., Степанова Е.М. Региональные показатели содержания макрои микроэлементов в организме жителей г. Магадана. Научно-практические рекомен дации. 2019. Магадан: «Экспресс-полиграфия», 2019. 27 с.

12. Бартош Т.П., Бартош О.П. Возрастные особенности нейродинамических показателей девочек-подростков аборигенной популяции Северо-Востока России // Психология. Психофизиология. 2019. № 4. С. 71–82. doi: 10.14529/jpps190408

13. Литовченко О.Г., Максимова А.С., Барсегян С.Т. Характеристика функционального состояния центральной нервной системы студентов медицинской специальности, проживающих в условиях Среднего Приобья // Психология. Психофизиология. 2020. Т. 13, № 1. С. 88–94. doi: 10.14529/jpps200110

14. Мальцев В.П. Гендерные особенности психофизиологической адаптации студентов заочного обучения в условиях учебной деятельности // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 3 (24). С. 345–348.

15. Николаева Е.И., Джалаева А.К. Сенсомоторная интеграция в подростковом возрасте. Обзор литературных источников // Вестник психофизиологии. 2020. № 3. С. 11–25.

16. Gallivan JP, Logan L, Wolpert DM, Flanagan JR. Parallel specification of competing sensorimotor control policies for alternative action options. Nat Neurosci. 2016;19(2):320326. doi: 10.1038/nn.4214

17. Мальцев В.П., Говорухина А.А., Мальков О.А., Конькова К.С. Морфологические и психофизиологические показатели студентов при адаптации к обучению в вузе Северного региона // Человек. Спорт. Медицина. 2022. Т. 22. № 3. С. 62–69. doi: 10.14529/hsm220308

18. Kothapalli CR. Differential impact of heavy metals on neurotoxicity during development and in aging central nervous system. Curr Opin Toxicol. 2021;26:33–38. doi: 10.1016/j.cotox.2021.04.003

19. Li X, Zhu Y, Yin J, et al. Inverse association of plasma vanadium concentrations with gestational diabetes mellitus. Nutrients. 2022;14(7):1415. doi: 10.3390/nu14071415

20. Terao I, Honyashiki M, Inoue T. Comparative efficacy of lithium and aducanumab for cognitive decline in patients with mild cognitive impairment or Alzheimer’s disease: A systematic review and network meta-analysis. Ageing Res Rev. 2022;81:101709. doi: 10.1016/j.arr.2022.101709

21. Беккер Р.А., Быков Ю.В. Препараты лития в психиатрии, наркологии и неврологии. Часть II. Биохимическая // Acta biomedica scientifica. 2019. 4(2). C. 82–102. doi: 10.29413/ABS.2019-4.2.13

22. Гоголева И.В., Громова О.А., Торшин И.Ю., Гришина Т.Р., Пронин А.В. Нейробиологическая роль солей лития // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2022. Т. 122. № 11. С. 17-23. doi: 10.17116/jnevro202212211117

23. Пепеляев Е.Г., Громова О.А., Семенов В.А., Янко Е.В. Взаимосвязь развития когнитивных нарушений с уровнем лития в организме у лиц среднего возраста // Клиническая неврология. 2019. № 1. С. 30–34.

24. Аверьянова И.В., Луговая Е.А. Возрастные изменения функциональных резервов организма мужчин-европеоидов уроженцев Севера // Успехи геронтологии. 2021. Т. 34. № 6. С. 814–822. doi: 10.34922/AE.2021.34.6.001

25. Луговая Е.А., Аверьянова И.В. Оптимизация рациона питания детей с ограниченными возможностями здоровья // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2022. № 67(1). С. 94–100. doi: 10.21508/1027-4065-2022-671-94-100

26. Степанова Е.М., Луговая Е.А. Химические элементы в продуктах питания населения севера России // Химия в интересах устойчивого развития. 2022. Т. 30. № 3. С. 309–318. doi: 10.15372/KhUR2022386

Об авторах

Е. А. ЛуговаяРоссия

Луговая Елена Александровна – к.б.н., доцент, директор

пр. Карла Маркса, д. 24, г. Магадан, 685000

Т. П. Бартош

Россия

Бартош Татьяна Петровна – к.б.н., доцент, ведущий научный сотрудник

пр. Карла Маркса, д. 24, г. Магадан, 685000

Рецензия

Для цитирования:

Луговая Е.А., Бартош Т.П. Взаимосвязь биоэлементов в организме человека с психофункциональными показателями при неврозоподобных состояниях. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(11):58-65. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-11-58-65

For citation:

Lugovaya E.A., Bartosh T.P. Relationship between Bioelement Concentrations in the Human Body and Psycho-Functional Variables Observed in Neurotic Disorder. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(11):58-65. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-11-58-65

.png)