Перейти к:

Состояние и структура сообществ макрозообентоса р. Усмани по материалам экспедиционного обследования 2021 г.

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-11-89-99

Аннотация

Введение. Для малых рек мониторинг, проводимый ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», является недостаточным вследствие ограниченности числа точек отбора проб воды и оценки ее качества только по ряду приоритетных химических и микробиологических показателей.

Целью исследования являлась оценка состояния и структуры сообществ макрозообентоса реки Усмани в условиях локальных антропогенных загрязнений.

Материалы и методы. Анализ показателей качества воды реки включал оценку санитарно-химических показателей лабораторными методами исследования. Обследования макрозообентоса реки проводилось в рамках экспедиционного исследования в сентябре – октябре 2021 г. Анализировалась доминантно-информационная структура донных сообществ от верховья до устья реки, после маловодья и загрязнения верховья реки промышленно-бытовыми стоками в зимний период 2020/2021 гг.

Результаты. Выявлены основные типы и виды сообществ, выделены доминантные комплексы видов, проанализированы показатели информационной структуры.

Заключение. Результаты исследования подтверждают серьезное деструктивное влияние сбросов органического происхождения ООО «Овощи Черноземья» и Водоканала г. Усмань на формирование донных сообществ реки, где, по сравнению с фоновым створом, у с. Красного, происходит смена типов сообществ и многократное снижение видового разнообразия, численности, биомассы, устойчивости, подавление информационного разнообразия и «скачок» энтропии, свидетельствующий либо о деградации, либо о периоде перестройки сообщества.

Ключевые слова

Для цитирования:

Силина А.Е., Молоканова Л.В., Клепиков О.В. Состояние и структура сообществ макрозообентоса р. Усмани по материалам экспедиционного обследования 2021 г. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;1(11):89-99. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-11-89-99

For citation:

Silina A.E., Molokanova L.V., Klepikov O.V. The State and Structure of Macrozoobenthos Communities of the Usman River according to the Materials of the 2021 Expeditionary Survey. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;1(11):89-99. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-11-89-99

Введение. В последние десятилетия на малых реках лесостепной и степной зон наблюдаются прогрессирующее снижение водности и существенные изменения гидрологического и гидрохимического режимов [1], что обусловливает деградационные и иные трансформации состава и структуры сообществ гидробионтов. Малые реки Воронежской области часто используются населением в качестве мест рекреационного водопользования, что требует проведения регулярных мониторинговых исследований их состояния. Гидрохимический мониторинг не может в полной мере оценить качество воды, что требует обязательного исследования отдельных групп гидробионтов [2]. Анализ структуры зооценозов водных беспозвоночных, в частности сообществ макрозообентоса, позволяют делать заключение о качестве воды и состоянии водной экосистемы.

Малая река Усмань Воронежской области является объектом рыбохозяйственного значения и местом рекреационного водопользования. Вместе с тем мониторинг качества воды, проводимый ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», ориентирован только на места массового рекреационного водопользования в летний период и является недостаточным вследствие ограниченности числа точек отбора проб воды и оценки ее качества только по ряду приоритетных химических и микробиологических показателей [3].

После низкого паводка и засушливого вегетационного периода 2020 г. гидрологический режим верховья р. Усмани существенно изменился за счет снижения водности, что проявилось в обмелении плесов и сужении перекатов реки. При этом режим стоков в верховье от промышленных и промбытовых предприятий («Овощи Черноземья» и Водоканал г. Усмань на территории Липецкой области) остался прежним, что обусловило тяжелую, а на территории Воронежского государственного природного биосферного заповедника им. В.М. Пескова – катастрофическую экологическую ситуацию. В результате в течение зимнего периода 2020–2021 гг. в верховье реки (на заповедной территории) зафиксированы массовые заморы рыб, последующее гниение которых приводило ухудшению санитарно-гигиенических и гидрохимических показателей, изменяя среду обитания основных групп гидробионтов. В связи с этим в конце вегетационного периода 2021 г. нами было предпринято экспедиционное обследование р. Усмани от верховья до устья с целью выявления состояния и структуры донных сообществ беспозвоночных (макрозообентос), играющих большую роль в процессах самоочищения водотока и являющихся основой кормовой базы карповых и некоторых мелких хищных видов рыб.

Цель: оценка состояния и структуры сообществ макрозообентоса р. Усмани в условиях локальных антропогенных загрязнений.

Объект и методы исследований. Объектом исследования является макрозообентос р. Усмани. Река Усмань – малая река длиной 151 км, левобережный приток р. Воронеж Донского речного бассейна, протекающая по территории Липецкой (Усманский район) и Воронежской областей (Новоусманский и Рамонский районы) Центрального Черноземья России. Исток реки расположен у с. Чернички [4]. Ниже г. Усмань река пересекает Усманский бор и протекает на территории Воронежского государственного заповедника им. В.М. Пескова. Затем ее течение проходит по густонаселенной и безлесной территории (около 50 км) и в нижнем течении вновь на территории Усманского бора в зоне баз отдыха и биологической учебно-научной базы Воронежского госуниверситета [1]. Река является памятником природы федерального значения.

Анализ показателей качества воды проводили по аттестованным методикам: рН – потенциометрическим методом; общую минерализацию (сухой остаток) определяли весовым методом; биохимическое потребление кислорода (БПК5 ), жесткость, содержание Cl- – титриметрическим; химическое потребление кислорода (ХПК), РО4 3-, SO4 2-, NO3 - , NH4 +, содержание железа (Feобщ) – фотометрическим; Са2+, Mg2+ – спектрометрическим (атомно-абсорбционный спектрофотометр «Квант-2»). Полученные результаты сравнивались с предельно допустимыми концентрациями веществВсе компоненты в пробах определялись раздельно в соответствии с известными методиками.

Экспедиционные обследования макрозообентоса реки проводили в 7 пунктах в сентябре – октябре 2021 г. в верховье реки (в окр. с. Красное, в пунктах выше и ниже сброса ООО «Овощи Черноземья», в пунктах выше и ниже сброса «Липецкоблводоканала», в окр. с. Песковатка – с. Новоуглянец (выше северной границы заповедника)), в среднем течении (в окр. с. Малая Приваловка, ниже южной границы заповедника) и в нижнем течении (Веневитинский кордон в окрестности пос. Маклок и приустьевой участок близ Рамони).

Отбор количественных проб макрозообентоса осуществлялся ковшевым дночерпателем с охватом донной поверхности 1/40 м2 , по 2 черпания на 1 пробу. Пробы отбирали в наиболее типичных биоценозах исследуемых участков реки (всего 26 количественных проб). При анализе структуры зообентосных сообществ рассчитывались показатели численности (в экз. на 1 м2 ) и биомассы (в г на 1 м2 ) в каждом пункте. Типы сообществ выделялись по доминирующей либо двум содоминирующим значимым систематическим либо морфоэкологическим группам: тип «Моллюски» (Mollusca) – сообщества моллюсочного типа; группа «Черви» (Vermes), включающая представителей 3 типов, в рамках нашего исследования – представителей типа Кольчатых червей (олигохет и пиявок) и типа Плоских червей (турбеллярии) – сообщества вермоидного типа; класс «Насекомые» (Insecta) – инсектарного типа, класс «Ракообразные» (Crustacea) – крустацейного. Для выявления вида сообществ (в рамках их выделенных типов) проводилось ранжирование видов беспозвоночных по индексу плотности р, который часто применяется для анализа структуры бентосных сообществ [5]. При описании структуры различных видов сообществ применялись индексы Шеннона и их производные (показатель выравненности, концентрации численности и биомассы, устойчивости сообществ [6], а также энтропийный показатель фон Форстера и индекс видового разнообразия Маргалефа – показатели информативно себя зарекомендовавшие в оценке состояния и структуры сообществ макрозообентоса [7][8].

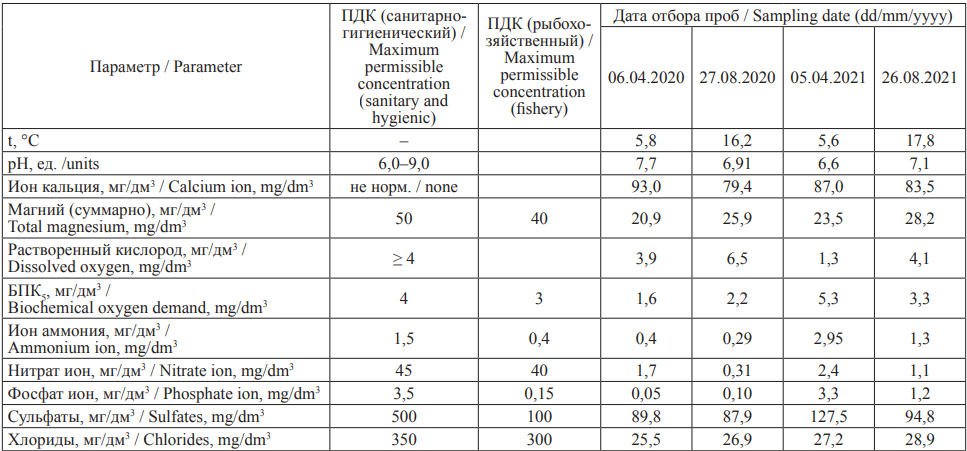

Результаты. Гидрохимические исследования проводились на территории ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник им. В.М. Пескова» в течение двух лет с 2020 по 2021 г. В табл. 1 приведены значения определяемых показателей в пробах.

Таблица 1. Динамика гидрохимических показателей качества воды в р. Усмани на территории

ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник им. В.М. Пескова»

Table 1. Dynamics of hydrochemical indicators of water quality in the Usman River on the territory of the Voronezh State

Nature Biosphere Reserve named after V.M. Peskov

Ухудшение качества воды по гидрохимическим показателям в 2021 г. было вызвано сбросом в р. Усмань сточных вод рядом предприятий. В начале декабря 2020 г. в верховье реки на территории Воронежского государственного природного биосферного заповедника им. В.М. Пескова было зафиксировано начало массового замора рыб, который наблюдался до весны 2021 г. По сообщению сотрудников заповедника, превышение нормативов гидрохимических показателей в начале марта составляло: по нефтепродуктам – в 12 раз, сульфатам – в 1,2, аммонийному азоту – 27, фосфатам – 60, концентрация кислорода снизилась в 3,7 раза по сравнению с нормативом (www.1tv ru/news/2021-03-11/402961). Выяснилось, что, кроме регулярных сбросов «Липецкоблводоканала», в период с января по февраль совершались залповые сбросы отходов ООО «Овощи Черноземья» на протяжении 235 часов.

В августе 2021 г. ситуация несколько улучшилась, однако некоторые показатели превышают нормативы для рыбохозяйственных водоемов: по иону аммония – в 3 раза, фосфатам – в 8 раз, БПК – в 1,1 раза. В этих условиях особую актуальность приобретают исследования гидробиологического режима р. Усмани – от ее верховья до низовья.

В результате гидробиологических исследований сентябре – октябре в р. Усмани выявлено 7 типов донных сообществ: вермоидный, доминантный комплекс которых слагается олигохетами либопиявками, моллюсочный, в которых доминируют моллюски, инсектарный, где доминируют насекомые, и сообщества смешанного типа – моллюсочно-вермоидный, вермоидно-инсектарный (либо инсектарно-вермоидный), моллюсочно-инсектарный (либо инсектарно-моллюсочный) и крустацейно-моллюсочный, где главенствуют ракообразные и моллюски.

В верховье реки на фоновом участке в окрестности с. Красное в макрозообентосе выявлены сообщества моллюсочного типа с единым эдификатором из сем. Bithyniidae – Opisthorchophorus troscheli, являющимся фильтратором + собирателем. Это монодоминантные сообщества, качественно отличающиеся на уровне первых субдоминантов. В рипали субдоминируют мелкие фильтраторы из р. Musculium, в медиали – донно-фитофильная форма Bithynia tentaculata. Кроме того, в состав субдоминантов сообществ входят фильтраторы – шаровки из р. Sphaeriastrum и фитодетритофаги – собиратели из брюхоногих Anisus vortex. В состав сообществ входит от 9 видов в медиали до 20 в рипали из 7–12 семейств. Численность сообществ была стабильно-умеренной (840–880 экз. м2 ), биомасса – максимальной для исследуемых пунктов русла реки (18,76–41,55 г/м2 ). Индексы информационного разнообразия (H) в данном пункте приближаются либо превышают 3,0 бит/экз., сообщества высоко- либо умеренно устойчивы, с невысокой энтропией. Концентрация доминирования численности низкая, что подтверждается высокой выравненностью сообществ, индекс видового разнообразия Маргалефа имеет здесь максимальные либо умеренные значения в сравнении с другими участками реки.

В пункте влияния сбросов ООО «Овощи Черноземья» происходит смена типов сообществ на моллюсочно-вермоидный выше сброса и вермоидный – ниже впадения стоков. Эдификаторами сообщества выше стоков был фито-детритофаг A. vortex, субдоминантом – хищный вид пиявок Erpobdella octoculata. Ниже стоков доминантные комплексы сформированы детритофагами из тубифицид Potamothrix hammoniensis, в медиали в качестве субдоминанта выступает полисапроб Limnodrilus hoffmeisteri, в рипали – представитель наидид Pristinella bilobata. Сообщества в этом пункте являются маловидовыми (3–5 видов из 1–3 семейств), с невысокой численностью и биомассой, которая ниже сброса уменьшается более чем на порядок. Информационное разнообразие не превышает 2,24 бит/экз. За счет относительно крупных размеров ведущих видов выше сброса концентрация доминирования и энтропия значительно выше, а устойчивость – ниже, чем в зоне влияния стоков. Однако ниже сброса происходит таксономическое и экологическое обеднение сообщества (отсутствуют моллюски-фильтраторы, хищные пиявки, насекомые и др.), и поэтому пониженные показатели доминирования и энтропии свидетельствуют о слабой информационной насыщенности сообщества в результате его деградации.

Более серьезные структурные изменения претерпевают бентосные сообщества в зоне влияния Водоканала. По сравнению с предыдущим пунктом, при равном объеме проб видовое разнообразие здесь снизилось втрое, а по сравнению с фоновым пунктом – в 9 раз. В живом виде в зообентосе обнаружены лишь полисапробные виды олигохет Tubifex tubifex и комаров-психодид Tinearia alternata (в нескольких метрах выше сброса), а также пелофильный вид мокрецов р. Sphaeromyias. В медиали ниже сброса живые беспозвоночные отсутствовали, в других станциях отмечено по 1–2 вида, каждый в единственном экземпляре, при этом обнаруживались остатки и пустые раковины 11–15 видов моллюсков. Поэтому можно констатировать здесь наличие остаточных либо провизорных сообществ с разрушенной системной структурой (в табл. 2 даны в скобках) с минимальной численностью и биомассой, не превышающей 0,05 г/м2 .

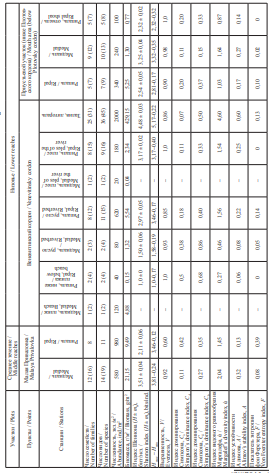

Таблица 2. Структура сообществ макрозообентоса верховья р. Усмани по данным 2021 г.

Table 2. The structure of macrozoobenthos communities in the upper reaches of the Usman River according to 2021 data

В пункте у северной границы ВГПБЗ им. В.М. Пескова (окр. с. Песковатка – с. Новоуглянец) преобладали сообщества инсектарного типа, где эдификаторами выступали хирономиды р. Chironomus либо в заросшей рипали – p. Endochironomus, редко при содоминировании с поденками р. Cloeon. Кроме того, здесь распространены сообщества моллюсочно-инсектарного (Lymnaea stagnalis+Odontomyia ornata) и моллюсочного типов (Anisus contortus+Planorbis planorbis). Сообщества были сформированы 3–15 видами из 1–10 семейств с численностью в большинстве пунктов 160–460 экз./м2 и биомассой 0,16–4,35 г/м2 . Минимальным разнообразием отличается провизорное инсектарное сообщество Chironomus cingulatus + Ch. uliginosus в рипали с застойной водой, где ощущался сильный запах сероводорода. Минимальной численностью характеризуются два инсектарных сообщества – вышеупомянутое и в медиали со стороны Песковатки – 140–160 экз./м2 (сообщество Ch. cingulatus + Einfeldia longipes). Наиболее разнообразным и с высокой численностью (1240 экз./м2 ) являлось сообщество заросшей рипали со стороны Новоуглянца (Endochironomus albipennis + Cloeon gr. dipterum). Максимальной биомассой отличалось моллюсочно-инсектарное сообщество в рипали со стороны Песковатки (62,08 г/м2 ). В трофическом аспекте доминантные комплексы сформированы преимущественно сестоно-фитодетритофагами фильтраторами + собирателями мелких форм (хирономиды), реже – всеядными крупных форм либо фито-детритофагами – собирателями средних форм. В состав субдоминантов, кроме хирономид, входили хищники (Turbellaria) и фито-детритофаги средних и мелких форм (р. Odontomyia, поденки, личинки мух-береговушек р. Setacera, жуков-сциртид, а также ракообразные Asellus aquaticus). Все сообщества участка имели высокую выровненность (V = 0,83–0,93), преимущественно низкие показатели доминирования по численности и были низко- либо умеренно энтропийными. Для трети исследуемых сообществ свойственно высокое информационное разнообразие (H = 3,17–3,62 бит/экз.), что обусловило их высокую устойчивость. Таким образом, в большинстве сообществ на этом участке реки наблюдается частичное либо полноценное восстановление таксономического разнообразия и доминантно-информационной структуры, а также смена доминантного и субдоминантного комплексов донных сообществ

В среднем течении р. Усмани, в окрестности с. Малая Приваловка (ниже южной границы заповедника) выявлены сообщества инсектарно-моллюсочного (в рипали) и инсектарно-вермоидноготипа (в медиали). В качестве эдификаторов в рипали выступают хирономиды р. Chironomus. Субдоминантный комплекс видов представлен моллюсками, пиявками и равнокрылыми стрекозами p. Ischnura. В медиали развито бидоминантное сообщество при cодоминировании крупной хищной формы из разнокрылых стрекоз р. Libellula и вида тубифицид Limnodrilus udekemianus, являющегося типичным для заиленных участков малых рек Центрального Черноземья. Субдоминантный комплекс видов также экологически разнообразен и сформирован крупными и мелкими хищниками (стрекозы р. Aeschna, клопы р. Plea), сестоно-фитодетритофагами – фильтраторами + собирателями (битинии) и фито-детритофагами – собирателями (катушки р. Anisus). Численность сообществ находилась в границах 580–980 экз./м2 , биомасса – 9,49–21,15 г/м2 . Информационное разнообразие в заросшей медиали достигает значения 3,51 бит/экз., сообщество является высоко выровненным и устойчивым, с низкими показателями концентрации доминирования и энтропии. Менее благополучно структурировано рипальное сообщество, для которого характерно умеренное снижение выравненности и повышение доминирования в численности, биомассе и энтропии. Сообщество относится к неустойчивым (табл. 3). Однако такие показатели характерны для текучих водоемов нашего региона и могут быть отнесены к категории фоновых для р. Усмани.

Таблица 3. Структура сообществ макрозообентоса р. Усмани в среднем и нижнем течении по данным 2021 г.

Table 3. Structure of macrozoobenthos communities in the Usman River in the middle and lower reaches according to 2021 data

В низовье реки обследованные пункты значительно отличались по степени антропогенной нагрузки. В районе Веневитинского кордона и визуально, и по состоянию структуры макрозообентоса проявляется воздействие разгрузки загрязненных вод в районе детского пляжа (от базы отдыха «Факел» и с территории хозяйственно-бытовой инфраструктуры базы отдыха Воронежского госуниверситета). Разливы от этой разгрузки занимали существенную часть самого песчаного пляжа. При отборе проб в медиали и рипали реки у этой станции ощущался резкий запах гниющей органики и сероводорода. На этом участке русла выявлены сообщества вермоидного, моллюсочно-вермоидного и моллюсочно-инсектарного типов, кроме того, в заливе реки – моллюсочного типа.

В медиали реки в районе детского пляжа (в зоне интенсивной разгрузки) и в рипали в 50 м ниже пляжа (в зоне слабой разгрузки) нами выявлены остаточные вермоидное и моллюсочно-вермоидное сообщества, представленные 1–2 видами. На пляже единично отмечены олигохеты р. Lumbriculus, ниже пляжа – р. Limnodrilus при формальном доминировании эврибионтного вида моллюсков Lymnaea ovata. Структура сообществ деградирована на уровне остаточных сообществ в зоне промышленного влияния в верховье реки.

В 40–45 м ниже по течению, напротив усадьбы биостанции ВГУ в заросшей заиленной рипали и песчаной медиали выявлены вермоидные сообщества с более оптимизированной структурой либо составом. В медиали cообщество остается маловидовым и малочисленным, но доминирует речной вид тубифицид Isochaetides newaensis. При этом высокий показатель выравненности и низкая энтропия в данном случае отражает слабую информационную насыщенность обедненного сообщества.

В защищенной рипали, у рогозово-тростниковой ассоциации, развито более разнообразное, насыщенное особями, сообщество (11 видов из 8 семейств, с численностью 620 экз./м2 ).

Доминирует эврибионт Lumbriculus variegatus, субдоминантный комплекс сформирован пиявками, мелкими брюхоногими и тубифицидами. Индекс Шеннона находится на уровне структурного благополучия, сообщество характеризуется высокой выравненностью и устойчивостью при низкой концентрации численности, и умеренной – по биомассе, с невысоким уровнем энтропии.

В 100–120 м ниже по течению, в районе плеса напротив базы отдыха «Маяк» в глубинной зоне, как и в медиали двух вышеперечисленных станций, выявлено остаточное деструктурированное вермоидное сообщество, представленное единственным полисапробным видом тубифицид Limnodrilus hoffmeisteri c минимальной численностью. В зарослевой зоне рипали формируется типично речное моллюсочно-инсектарное бидоминантное сообщество Pisidium amnicum + Erythromma najas, где в качестве эдификаторов выступают фильтраторы и хищники средних форм, в качестве субдоминантов – смешанные фильтраторы из мелких брюхоногих р. Cincinna. Сообщество включает 9 видов из 8 семейств, имеет невысокую численность (180 экз./м2 ) и низкую биомассу (2,34 г/м2 ). Поскольку все виды представлены в равноценно низкой численности, сообщество по структурным показателям формально является высокоустойчивым с низкой концентрацией доминирования, но при нулевой энтропии. Поэтому его нельзя отнести к категории благополучных, поскольку приоритетным его свойством является слабая насыщенность особями и отсутствие даже минимальной информационной избыточности. Можно заключить, что и в наиболее благоприятных условиях, среди зарослей в зоне самоочищения, сообщества макрозообентоса на данном участке реки не восстанавливают свою структуру после влияния разгрузки подземных вод в районе детского пляжа.

Обследование литоральной зоны залива, примыкающего к плесу ниже базы отдыха «Маяк», показало, что экосистема залива может являться богатой генетической базой для восстановления донных и донно-фитофильных сообществ русла реки. В данном сообществе выявлено 36 видов беспозвоночных из 25 семейств. Эдификаторами бидоминантного моллюсочного сообщества являются брюхоногие крупных и средних форм, по пищевой принадлежности – сестоно-фитодетритофаги фильтраторы + собиратели (с. Contectiana contecta + B. tentaculata). Субдоминантный комплекс сообщества сформирован крупным видом всеядных из р. Lymnaea, фитодетритофагами (р. Anisus) и детритофагами – люмбрикулидами. Индекс Шеннона принимает здесь максимальные значения среди исследуемых пунктов (4,48 бит/экз.) при невысоком уровне энтропии.

В приустьевом участке низовья р. Усмани выявлены сообщества инсектарного и крустацейно-моллюсочного типов. Все выявленные сообщества являлись бидоминантными, с относительно невысоким видовым разнообразием (5–10 видов из 5–9 семейств), численностью (100–340 экз./м2 )и низкой биомассой (0,77–5,25 г/м2 ). В инсектарных сообществах доминировали различные виды равнокрылых стрекоз и двукрылые (сообщества Coenagrion puella + Glyptotendipes gripekoveni в медиали и Ischnura elegans + Lispe tentacula – на заросшей отмели). Эдификаторами крустацейно-моллюсочного сообщества являлись равноногие раки Asellus aquaticus и тельматофильный вид брюхоногих Planoris planorbis. В субдоминантные комплексы сообществ входили мелкие брюхоногие р. Anisus, поденки р. Cloeon, хирономиды р. Clinotanypus и личинки мух-львинок р. Oplodontha (рипаль), а также хирономиды р. Microtendipes, лимонииды р. Helius и мелкие брюхоногие р. Physa (медиаль). Таким образом, группа ведущих видов включает представителей из различных трофических групп и гильдий – хищники, всеядные, сестоно-фитодетритофаги фильтраторы + собиратели, фитодетритофаги собиратели. Информационное разнообразие сообществ находилось в границах 2,32–3,25 бит/экз., сообщества имели высокую выравненность при низкой концентрации доминирования численности и биомассы, низкий уровень энтропии. Сообщество отмели было слабо насыщено особями при нулевой энтропии, т. е. находилось либо в начале формирования, либо в стадии разрушения, что может быть связано с гидрологическими особенностями мелководий. Оптимально структурированным было сообщество заросшей медиали. Судя по структуре сообществ медиали и рипали, их состояние на данном участке реки можно считать фоновым.

Обсуждение. Малые реки являются объектами постоянного внимания гидробиологического научного сообщества [9–15]. Одной из базовых основ для прогнозирования состава и функционирования речных экосистем является разработка классификации речных сообществ, что апробировано в работах А.П. Новоселова и соавт. (2022) на примере оценки современного состояния планктонных и бентосных сообществ устьевой области реки Северная Двина [12], О.А. Лоскутовой и соавт. (2022), в которой представлены результаты изучения сообщества макрозообентоса малых тундровых озер северо-востока европейской части России [13], а также в ряде других исследований [14][15].

Для малых водотоков наиболее перспективной, на наш взгляд, является классификация, основанная на спектрах жизненных форм, а определяющим абиотическим фактором – тип грунта.

В Европейской части России и на некоторых сопредельных территориях М.В. Чертопрудом выделено 39 типов сообществ, формирующих четыре комплекса – креналь, ритраль, фиталь и пелаль [16]. Согласно этой классификации, имеющийся набор выделенных нами сообществ р. Усмани относится к пелали – комплексу сообществ мягких грунтов (ил, в различной степени заиленный песок) на слабом и умеренном течении. Большинство сообществ р. Усмани сформировано видами эупелали (сапропелаль – в нарушенных местообитаниях верховья, гипопелаль и псаммопелаль – на других участках реки).

Анализ представляемых нами структурных характеристик сообществ не входит в противоречие с подходом, предложенным М.В. Чертопрудом, являясь более формализованным при выделении типов сообществ, и более детализированным при выделении их видов, что делает возможным сравнительный анализ с более ранними подобными исследованиями региона для локальных сообществ. Такие материалы нуждаются в последующем обобщении с применением подхода с использованием жизненных форм (их динамики и замещения конвергентными формами как по профилю реки, так и в целом для малых рек региона).

Исследованиям зообентоса и макрозообентоса речной сети Европейской части России посвящены работы Л.А. Живоглядовой и соавт. (2020), в которой представлены данные по таксономическому составу и количественным характеристикам планктонных и бентосных сообществ Нижнего Дона в районе строительства Багаевского гидроузла [17], К.А. Деркач и соавт. (2018), в которой проанализированы результаты изучения видового состава макрозообентоса реки Десны в пределах города Брянска [18].

Однако структура донных сообществ реки Усмань в последние десятилетие практически не оценивалась. Анализ публикаций, рассматривающих экологические проблемы реки Усмани, показывает, что основными направлениями исследований этой малой реки являлась оценка гидрохимических показателей [19], в том числе в пойменных озерах бассейна реки на территории Воронежского государственного биосферного заповедника [20].

По данным А.Е. Силиной, в р. Усмани на территории Воронежского заповедника обитало не менее 250 видов беспозвоночных. Численность зообентоса находилась в пределах от 240 экз./м2 на плесе до 2673,3 экз./м2 на перекате, в среднем составляя 1368,9 экз./м2 , биомасса соответственно – 64,0–1,28 и 23,5 г/м2 . При этом во всех пунктах численно преобладали насекомые, в биомассе – моллюски [21].

В 2008 году Институтом биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН р. Усмань изучалась от места впадения очистных сооружений г. Усмань до плесов на территории заповедника [22]. Было выявлено полное отсутствие зообентоса в районе впадения стоков и рост разнообразия до 6–16 видов по мере удаления от источника загрязнения, при этом наблюдалось его снижение в районе бобропитомника. Выявленные типы сообществ (инсектарный и инсектарно-олигохетный) сформированы псаммофильными видами хирономид (Cladotanytarsus gr. mancus и Cryptochironomus gr. defectus), в зоне плотины – лимно-пелофильными видами хирономин р.р. Chironomus и Glyptotendipes, а также и тубифицид р.р. Tubifex и Limnodrilus.

Для низовья реки численность сообществ макрозообентоса была невысокой – 140–380 экз./м2 . Биомасса в пункте развития перловицевых и речных шаровок р. Sphaeriastrum достигала 979 г/м2 , в других пунктах составляла лишь 0,5–7,2 г/м2 . В пункте исследования выявлены моллюсочный и моллюсочно-инсектарный типы сообществ, насекомые доминантного комплекса представлены реофильными личинками стрекоз р. Platycnemis. Информационное разнообразие сообществ находилось в границах 1,38–2,78 бит/экз. при умеренной концентрации доминирования численности. Энтропийный показатель оказался невысоким – 0,13–0,14, снижаясь в моллюсочно-инсектарном сообществе до 0,04.

Наши данные подтверждают серьезное деструктивное влияние сбросов органического происхождения ООО «Овощи Черноземья» и Водоканала г. Усмань на формирование донных сообществ реки, где в первом случае, по сравнению с фоновым створом у с. Красное, происходит смена типов сообществ и многократное снижение видового разнообразия, численности, биомассы, устойчивости, подавление информационного разнообразия и «скачок» энтропии, свидетельствующий либо о деградации, либо о периоде перестройки сообщества. В пункте ниже Водоканала фиксировались либо единичные особи полисапробных видов тубифицид и мелких двукрылых, либо полное отсутствие локального сообщества, как и в 2008 г. [22].

На «входе» в заповедник у сел Песковатка и Новоуглянец сообщества восстанавливают разнообразие, сопоставимое с данными 2008 г., которое сохраняется и на «выходе» из него у с. Малая Приваловка. Кормность водоема ниже северной границы заповедника была значительно меньше (преимущественно малокормные условия), чем у южной границы (от высококормных к весьма высококормным). Наблюдаемое в окрестности Веневитинского кордона снижение показателей разнообразия, устойчивости, падение энтропии не столь резко, но в общих чертах повторяет признаки деградации сообществ, вызванной, во-первых, особенностями чистых песчаных грунтов, слабо заселяемых гидробионтами, а во-вторых, локальным загрязнением водами подземной разгрузки в районе пляжа. Имеющийся данные по низовью реки позволяют заключить о снижении в 2021 г. роли фильтраторов – двустворчатых и переднежаберных брюхоногих моллюсков, частично в медиали замещенных губками р. Ephydatia, и усилении роли легочных моллюсков. Преобладают сообщества инсектарного типа с появлением крустацейно-моллюсочного. Показатели численности сообществ остаются на прежнем уровне, показатели биомассы ввиду отсутствия крупных двустворчатых находятся на уровне моллюсочно-инсектарных сообществ 2010 г.

Сравнительный анализ структурных показателей локальных сообществ р. Усмани с другими малыми реками Оскско-Донской равнины в пределах Воронежской области (Икорец, Хворостань, Савала [22]) показывает, что видовое и информационное разнообразие локальных сообществ р. Усмани (вне зоны сильного антропогенного влияния в верховье реки) находится на сходном с ними уровне, численность и биомасса – существенно ниже за счет относительно низкого обилия моллюсков и хирономид. Сообщества зообентоса этих рек преимущественно моллюсочного, реже – инсектарно-моллюсочного типа, где доминируют брюхоногие из p.р. Lithoglyphus и Viviparus либо двустворчатые р. Sphaeriastrum, а также перловицы и беззубки. В р. Усмани в 2021 г. эдификаторами моллюсочных и смешанных с ними сообществ выступают более эврибионтные, толерантные к пересыханию битинии р. Opisthorсhophorus, катушки p. Anisus, р. Рlanorbis и прудовики.

Таким образом, экосистема реки в 2021 г. в результате токсификации и залповой биогенной дотации в верховье реки (сбросы «Овощей Черноземья», стоки Водоканала г. Усмань и последующее разложение массово погибающей рыбы) на фоне маловодности 2021 г. претерпела смену доминантов в основных типах сообществ от верховья до низовья, при этом численность донных сообществ в среднем и нижнем течении, как и разнообразие вне зон антропогенного влияния, остались прежними. Смена эдификаторов произошла за счет ухода крупных и средних фильтраторов из двустворчатых и средних форм брюхоногих моллюсков, которые замещены более толерантными к пересыханию и кислородному режиму видами брюхоногих. Наиболее подвержены деструкции оказались все исследуемые локальные сообщества ниже сброса «Овощей Черноземья», Водоканала и в пункте разгрузки грунтовых вод у базы отдыха «Факел» (Веневитинский кордон).

Заключение. После загрязняющих сбросов в верховье р. Усмани, осуществленных в зимний период 2020–2021 гг. ООО «Овощи Черноземья» и Водоканалом г. Усмань, к концу летнего периода 2021 г. на территории заповедника гидрохимические показатели частично оптимизировались, оставаясь значительно повышенными по ряду показателей: по иону аммония превышение ПДК – в 3 раза, фосфатам – в 8 раз, БПК – в 1,1 раза.

Исследование состояния и структуры сообществ донных беспозвоночных (макрозообентос) позволило выявить обитание донных сообществ 7 типов: вермоидный, моллюсочный, инсектарный и смешанные типы – моллюсочно-вермоидный, вермоидно-инсектарный, моллюсочно-инсектарный и крустацейно-моллюсочный. В верховье выявлено 6 типов сообществ, в среднем течении – 2, в нижнем – 5.

В зонах влияния предприятий Водоканал г. Усмань и ООО «Овощи Черноземья» в верховье реки и в зоне локального загрязнения в низовье (Веневитинский кордон) были распространены деградирующие сообщества вермодного типа, характеризующиеся крайне малой насыщенностью видами и особями, с исчезающе низкой либо нулевой энтропией.

К высокоустойчивым сообществам с фоновым состоянием доминантно-информационной структуры можно отнести сообщества верховья у с. Красное, зарослевые рипальные сообщества у северной границы заповедника в окрестностях сел Песковатка и Новоуглянец и южнее заповедника – у с. Малая Приваловка в среднем течении, а также медиальные и рипальные сообщества приустьевого участка.

Список литературы

1. Иванчев В.П., Сарычев В.С., Иванчева Е.Ю. Современное состояние и динамика фауны и населения рыб малой реки лесостепной зоны Европейской России (на примере р. Усмань, бассейн Верхнего Дона) // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 2013. Т. 118. № 4. С. 3–14.

2. Молоканова Л.В., Хицова Л.Н., Клепиков О.В., Платунин А.В. Санитарно-гигиеническая оценка качества воды в реке Девице бассейна Верхнего Дона по сообществам перифитона искусственных субстратов // Здоровье населения и среда обитания. 2019. № 6 (315). С. 37–41. doi: 10.35627/2219-5238/2019-315-6-37-41

3. Попова А.Ю., Кузьмин С.В., Механтьев И.И. Оценка эффективности реализации системного подхода к обеспечению гигиенической безопасности питьевого и рекреационного водопользования населения на примере Воронежской области // Здоровье населения и среда обитания. 2021. Т. 29. № 8. С. 7–14. doi: 10.35627/2219-5238/2021-29-8-7-14

4. Дмитриева В.А., Сушков А.И., Закусилов В.П. Климатическая обусловленность современных гидроэкологических процессов в речных потоках бассейна Верхнего Дона // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология. 2022. № 2. С. 118–127. doi: 10.17308/geo.2022.2X9318

5. Тарасова О.Г., Зайцев В.Ф. Биологическое разнообразие бентосных организмов низовьев Волги // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство. 2016. № 1. С. 44–51.

6. Алимов А.Ф. Элементы теории функционирования водных экосистем. Санкт-Петербург: Наука, 2000. 147 с.

7. Розенберг Г.С. Информационный индекс и разнообразие: Больцман, Котельников, Шеннон, Уивер // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2010. Т. 19. № 2. С. 4–25.

8. Юрченко В.В., Бирюкова М.Г., Лукина Д.Ю. Показатели биоразнообразия как критерий оценки экологического состояния водоемов г. Астрахани // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство. 2019. № 4. С. 7–13. doi: 10.24143/2073-5529-2019-4-7-13

9. Синькова И.С. Проблемы оценки антропогенной нагрузки на воды малых рек урбанизированных территорий // Региональные проблемы. 2022. Т. 25. № 3. С. 57–59. doi: 10.31433/2618-9593-2022-25-3-57-59

10. Бакаева Е.Н., Тарадайко М.Н. Оценка качества вод малых рек бассейнов Северского Донца и Тузлова по биотическим индексам // Водные биоресурсы и среда обитания. 2021. Т. 4. № 1. С. 7–18. doi: 10.47921/2619-1024_2021_4_1_7

11. Петров Д.С., Якушева А.М. Оценка экологического состояния малых водотоков Санкт-Петербурга по показателям зообентоса в 2019-2021 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. 2022. Т. 67. № 3. С. 529–544. doi: 10.21638/spbu07.2022.308

12. Новоселов А.П., Имант Е.Н., Артемьев С.Н., Матвеев Н.Ю., Матвеева А.Д. Современное состояние планктонных и бентосных сообществ устьевой области реки Северная Двина // Экология. 2022. Т. 60. № 3. С. 211–220. doi: 10.31857/S0367059722030088

13. Лоскутова О.А., Батурина М.А. Сообщества макрозообентоса малых тундровых озер северо-востока Европейской части России // Биология внутренних вод. 2022. № 6. С. 749–758. doi: 10.31857/S0320965222060134

14. Воробьева Л.В., Решетов И.С., Азовский А.И., Ковачева Н.П., Чертопруд Е.С. Закономерности распределения макрозообентоса в некоторых реках Европейской части России и сопредельных территорий // Зоологический журнал. 2020. Т. 99. № 8. С. 843–865. doi: 10.31857/S0044513420030149

15. Шайхутдинова А.А. Сезонная динамика макрозообентоса при градиенте минерализации в реке Тузлукколь // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Биология. Химия. 2019. Т. 5 (71). № 2. С. 184–194.

16. Чертопруд М.В. Разнообразие и классификация реофильных сообществ макробентоса средней полосы Европейской России // Журнал общей биологии. 2011. Т. 72. № 1. С. 51–73.

17. Живоглядова Л.А., Сафронова Л.М., Шляхова Н.А., Бондарев С.В., Налётова Л.Ю., Афанасьев Д.Ф. Гидробиологическая характеристика реки дон в районе строительства Багаевского гидроузла // Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического университета. 2020. Т. 23. № 2. С. 131–138. doi: 10.21443/1560-9278-2020-23-2-131-138

18. Деркач К.А., Прокофьев И.Л. Видовой состав и особенности распределения макрозообентоса реки Десны в пределах г. Брянска // Ученые записки Брянского государственного университета. 2018. № 4 (12). С. 35–41.

19. Прожорина Т.И., Куролап С.А., Каверина Н.В. Гидрохимия речных вод Воронежской городской агломерации // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология. 2020. № 3. С. 78–85. doi: 10.17308/geo.2020.3/3027

20. Летин А.Л., Межова Л.А. Современные природно-антропогенные геосистемы Воронежского государственного биосферного заповедника и проблемы сохранения биоразнообразия // Успехи современного естествознания. 2021. № 12. С. 154–159. doi: 10.17513/use.37752

21. Силина А.Е. Донная и фитофильная макрофауна беспозвоночных р. Усмань в пределах Воронежского заповедника (Воронежская область) // Труды Воронежского государственного заповедника. Вып. XXVII. Под ред. П.Д. Венгерова. Воронеж: БиомикАктив, 2012. С. 195–211.

22. Прокин А.А., Петрухин Ю.К. Макрозообентос малых и средних рек Окско-Донской равнины в пределах Воронежской области (по данным 2008 г.) // Экология водных беспозвоночных. Сборник материалов Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Ф.Д. Мордухай-Болтовского. Ярославль: Принтхаус, 2010. С. 249–255.

Об авторах

А. Е. СилинаРоссия

Силина Алла Евгеньевна – старший научный сотрудник

пер. Монастырский, д. 3, пос. Борисовка, Белгородская обл., 309342, Российская Федерация

Л. В. Молоканова

Россия

Молоканова Лариса Витальевна – к.б.н., доцент, доцент кафедры промышленной экологии, оборудования химических и нефтехимических производств

пр. Революции, д. 19, г. Воронеж, 394036, Российская Федерация

О. В. Клепиков

Россия

Клепиков Олег Владимирович – д.б.н., профессор, профессор кафедры промышленной экологии, оборудования химических и нефтехимических производств

пр. Революции, д. 19, г. Воронеж, 394036, Российская Федерация

ул. Космонавтов, д. 21, г. Воронеж, 394038, Российская Федерация

Рецензия

Для цитирования:

Силина А.Е., Молоканова Л.В., Клепиков О.В. Состояние и структура сообществ макрозообентоса р. Усмани по материалам экспедиционного обследования 2021 г. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;1(11):89-99. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-11-89-99

For citation:

Silina A.E., Molokanova L.V., Klepikov O.V. The State and Structure of Macrozoobenthos Communities of the Usman River according to the Materials of the 2021 Expeditionary Survey. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;1(11):89-99. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-11-89-99

.png)