Перейти к:

Оценка развития мелкой моторики, функции равновесия и статокинетической устойчивости у младших школьников

https://doi.org/2219-5238/2021-29-12-41-47

Аннотация

Введение. Оценка уровня развития мелкой моторики (ММ), статического равновесия (СР) и статокинетической устойчивости (СКУ) у младших школьников отражает степень их функциональной готовности к систематическому обучению в школе.

Цель исследования: оценить особенности развития детей на начальном этапе систематического обучения.

Материалы и методы. Проведены исследования ММ у 117 детей с использованием модифицированной методики «Домик», СР у 150 детей с помощью теста на равновесие в позе «Аист» и СКУ у 147 детей на основе анализа устойчивости тела стоя в процессе активного вращения вокруг вертикальной оси.

Результаты. Установлено, что уровень развития ММ, соответствующий возрастно-половой норме, отмечался всего у 19,0 % (ДИ 95 %: 8,9–29,1 %) обучающихся 1-х классов и у 17,0 % (ДИ 95 %: 7,4–26,5 %) обучающихся 2-х классов. Уровень СКУ ниже среднего отмечался у 37,5 % (ДИ 95 %: (25,6–49,4 %) обучающихся 1-х классов и у 38,8 % (ДИ 95 %: 30,9–46,7 %) обучающихся 2-х классов. Уровень СР ниже среднего имели 65,7 % (ДИ 95 %: 54,3–77,0 %) первоклассников и 37,3 % (ДИ 95 %: 26,9–47,8 %) второклассников. Отставание в развитии СКУ, СР, ММ отмечалось в 1,2-3,9 раза чаще у мальчиков, чем у девочек.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что для современных младших школьников характерен уровень развития ММ, СКУ и СР ниже среднего. Результаты рекомендуется использовать при разработке профилактических программ и технологий с целью повышения функциональной готовности детей к обучению в школе.

Ключевые слова

Для цитирования:

Храмцов П.И., Березина Н.О., Курганский А.М. Оценка развития мелкой моторики, функции равновесия и статокинетической устойчивости у младших школьников. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2021;1(12):41-47. https://doi.org/2219-5238/2021-29-12-41-47

For citation:

Khramtsov P.I., Berezina N.O., Kurgansky A.M. Assessment of the Development of Fine Motor Skills, Balance Function and Static Kinetic Stability in Elementary Schoolchildren. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2021;1(12):41-47. (In Russ.) https://doi.org/2219-5238/2021-29-12-41-47

Введение. Оценка уровня развития мелкой моторики (ММ) является одним из важных критериев функциональной готовности ребенка к школе, определяющей успешность его адаптации и дальнейшего систематического обучения [1–4]. В настоящее время разработаны методы оценки и определены педагогические и гигиенические условия развития ММ, разработаны специальные упражнения и творческие задания, позволяющие детям быстрее и легче освоить навыки элементов письма, необходимые для успешного обучения в школе1 2 [5–7]. В младшем школьном возрасте установлена взаимосвязь между уровнем развития основных психомоторных функций и успешностью обучения детей [4].

Установлено, что высокий потенциальный развивающий и коррекционный эффект имеют технологии и средства физической культуры, а также систематическая оптимальная двигательная активность3 [11–13].Уровень психомоторного развития и эффективность коррекции его нарушений во многом зависят от особенностей психического развития ребенка, состояния его здоровья [11–24].

Вместе с тем результаты исследований свидетельствуют о том, что многие дети не готовы к обучению из-за низкого уровня развития ММ. По данным научных исследований, функционально готовы к школьному обучению только 55,4 % выпускников детских садов, недостаточный уровень развития школьно-необходимых навыков отмечался у 40,0 % первоклассников [2].

Прогностическая значимость низкого уровня развития ММ определяется формированием трудностей обучения детей, повышением физиологической стоимости процесса обучения, психоэмоциональным напряжением, что в совокупности приводит к снижению функциональных возможностей организма и ухудшению здоровья детей.

В связи с этим актуальной становится задача поиска и обоснования способов повышения эффективности развития ММ, в том числе на основе учета закономерностей формирования механизмов координации мелкой и крупной моторики и развития координационных способностей средствами физической культуры.

Концептуальной основой исследования является положение о фасилитирующей роли функции статической координации и статокинетической устойчивости в обеспечении условий эффективного развития ММ. Исходя из данного положения, между уровнем развития ММ и статическим равновесием (СР), а также между уровнем развития ММ и статокинетической устойчивостью (СКУ) существует взаимосвязь, обусловливающая позитивное влияние СР и СКУ на развитие ММ.

В соответствии с этим положением для более эффективного развития ММ необходимым условием является достаточный уровень развития СР и СКУ. Проверке этой гипотезы и установлению гигиенического значения развития мелкой моторики в совокупности с развитием СР и СКУ посвящено данное исследование.

Цель исследования – оценить особенности развития мелкой моторики, функции равновесия и статокинетической устойчивости у младших школьников на начальном этапе систематического обучения. Материалы и методы исследования. Проведены комплексные исследования, включающие оценку развития мелкой моторики у 117 детей, статического равновесия у 150 детей и статокинетической устойчивости у 147 детей, обучающихся в 1–2-х классах.

От родителей детей, участвовавших в исследовании, получены письменные информированные согласия. Критериями включения являлся возраст детей 7–9 лет, отсутствие острых заболеваний, наличие информированного согласия родителей (законных представителей) на участие в исследовании.

Для оценки развития ММ использовалась методика «Домик»4 в авторской модификации [25].

Статокинетическая устойчивость (СКУ) оценивалась по методике В.Ф. Базарного [26][27]. Для оценки статического равновесия (СР) использовался тест устойчивости вертикальной позы стоя на опорной ноге в позе «Аист». Критерии оценки устойчивости учитывали возраст и пол детей и основывались на значениях центильных одномерных шкал5. Сравнение индивидуальных значений с нормативными позволяло определять 3 уровня развития СР и СКУ – средний, ниже среднего и выше среднего.

Учитывая важность гигиенической оценки развития ММ на начальном этапе систематического обучения, в исследованиях приняли участие учащиеся 1–2-х классов.

Статистический анализ проводился с использованием пакета программ SPSS Statistics 19.0. Номинальные данные описывались с указанием абсолютных значений, процентных долей и границ 95 % доверительного интервала, рассчитанного с помощью метода Уилсона.

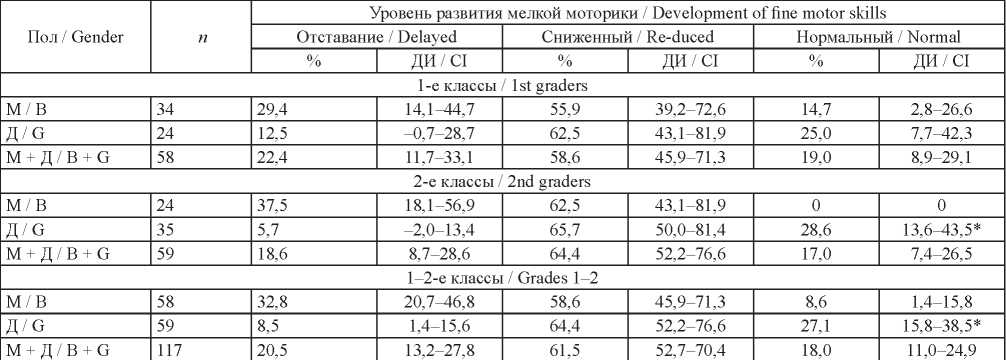

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование развития ММ у обучающихся 1-х и 2-х классов позволило выделить группы детей с нормальным и сниженным уровнями развития, а также с отставанием в развитии (табл. 1).

Таблица 1. Распределение младших школьников 1–2-х классов разного пола по уровню развития мелкой моторики

Table 1. Distribution of the first and second-year school boys and girls by the level of development of fine motor skills

Примечание: * p < 0,05 (между количеством детей с нормальным уровнем развития ММ и отставанием).

Note: * p < 0.05 (between the number of children with normal and delayed development of fine motor skills).

Исходя из полученных данных, установлено, что уровень развития ММ, соответствующий возрастно-половой норме, отмечался всего у 19,0 % (ДИ 95 %: 8,9–29,1 %) обучающихся 1-х классов и у 17,0 % (ДИ 95 %: 7,4–26,5 %) обучающихся 2-х классов; сниженный уровень развития соответственно у 58,6 % (ДИ 95 %: 45,9–71,3 %) и у 64,4 % (ДИ 95 %: 52,2–76,6 %); отставание в развитии соответственно у 22,4 % (ДИ 95 %: 11,7–33,1 %) и у 18,6 % (ДИ 95 %: 8,7–28,6 %) детей. При этом различий в уровне развития ММ у детей 1-х и 2-х классов не выявлено, что свидетельствует о недостаточном уровне педагогической поддержки в развитии ММ у обучающихся на начальном этапе систематического обучения. Большинство обучающихся 1-х и 2-х классов имеют сниженный уровень развития ММ, что обосновывает актуальность проведения дополнительных мероприятий по развитию ММ не только для первоклассников, но и для детей 2-го года обучения.

Таким образом, проведенные исследования позволили установить низкую распространенность нормального уровня развития ММ у обучающихся 1-х и 2-х классов. Отсутствие различий между детьми 1-го и 2-го годов обучения указывает на необходимость научного обоснования, разработки и более активного систематического применения эффективных развивающих технологий по формированию ММ на уроках в начальной школе. Одним из возможных факторов, негативно влияющих на развитие ММ у младших школьников, является широкое внедрение в образовательную и досуговую деятельность цифровых средств обучения в связи со специфическим характером моторного компонента движений пальцев и кистей рук при клавиатурном письме6 [28][29].

Сравнительный анализ уровня развития ММ у обучающихся 1–2-х классов в зависимости от пола позволил выявить ряд особенностей. Количество девочек 1–2-х классов с нормальным уровнем развития ММ было в 3,2 раза больше, чем мальчиков. Отставание же в развитии ММ в 3,9 чаще отмечалось у мальчиков, чем у девочек. Анализ распространенности сниженного уровня развития ММ не выявил различий между мальчиками и девочками как в 1-х, так и во 2-х классах. Отставание же в развитии ММ в 3,9 раза чаще отмечалось у мальчиков, чем у девочек.

Такая же закономерность была выявлена при дифференцированном сравнении распространенности нормального уровня развития ММ и отставания у детей 1-х и 2-х классов. В 1-х классах нормальный уровень развития ММ в 1,7 раза чаще отмечался у девочек, чем у мальчиков, отставание в 2,4 раза чаще выявлялось у мальчиков. Среди второклассников наблюдалась такая же закономерность, но более выраженная. Мальчиков с нормальным уровнем развития ММ не было выявлено, а количество девочек с отставанием в 6,6 раза превышало количество девочек с нормальным уровнем развития ММ.

Таким образом, дифференцированный анализ частоты встречаемости разных уровней развития ММ у обучающихся 1-х и 2-х классов позволил установить, что отставание в развитии наиболее часто отмечалось среди мальчиков. Причем эта особенность сохраняется у обучающихся 2-х классов. Несмотря на общие физиологические закономерности роста и развития, а также влияние педагогических условий обучения, в развитии ММ отмечаются затруднения.

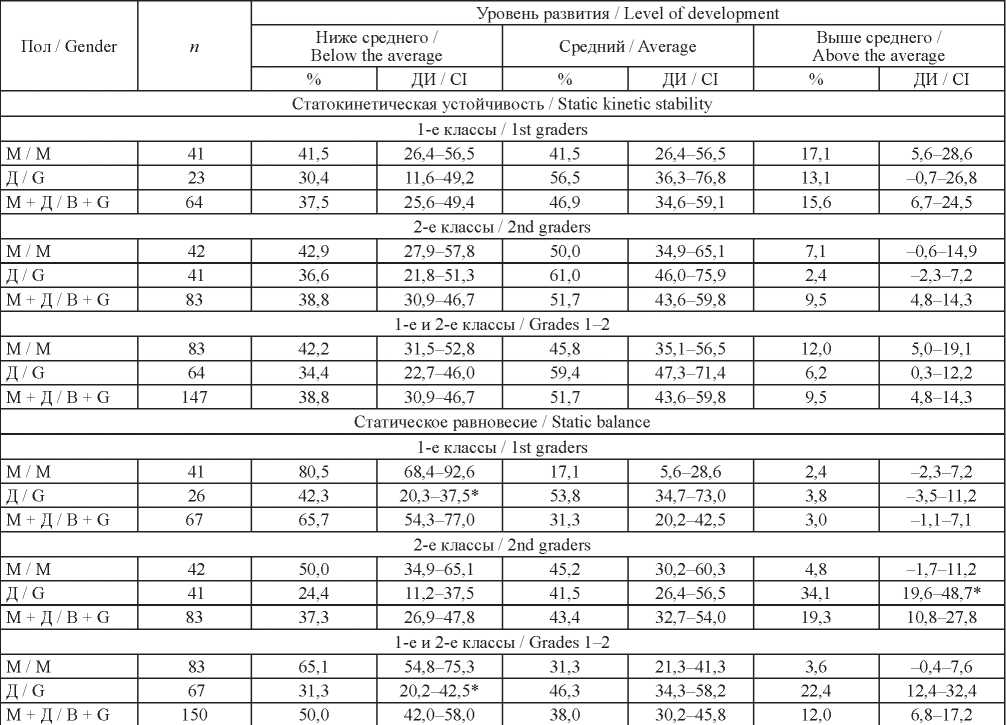

Согласно рабочей гипотезе, принятой в исследовании, наряду с изучением уровня развития ММ проведена оценка развития СР и СКУ. Полученные результаты представлены в табл. 2. Внимание к исследованию СКУ обусловлено ее влиянием на развитие сенсорной интеграции и участием в обеспечении условий формирования когнитивных функций у детей [31]. Такие исследования проводились с участием детей, имеющих различные нарушения развития когнитивной и моторной сферы.

Таблица 2. Распределение младших школьников 1–2-х классов разного пола по уровню развития статокинетической устойчивости и статического равновесия

Table 2. Distribution of the first and second-year school boys and girls by the level of development of static kinetic stability and static balance

Примечание: * p < 0,05 (между мальчиками и девочками).

Note: * p < 0.05 (between boys and girls).

Анализ полученных результатов исследования позволил установить, что уровень СКУ ниже среднего отмечался у 37,5 % (ДИ 95 %: 25,6–49,4 %) обучающихся 1-х классов и у 38,8 % (ДИ 95 %: 30,9–46,7 %) у обучающихся 2-х классов, уровень СКУ выше среднего соответственно у 15,6 % (ДИ 95 %: 6,7–24,5 %) и у 9,5 % (ДИ 95 %: 4,8–14,3 %). У мальчиков уровень СКУ ниже среднего отмечался в 1,4 раза чаще, чем у девочек, в 1-х классах и в 1,2 раза во 2-х классах. Различий в распространенности данного уровня СКУ между детьми 1-х и 2-х классов не выявлено. Уровень СКУ выше среднего отмечался только у 15,6 % (ДИ 95 %: 6,7–24,5 %) детей 1-х классов и у 9,5 % (ДИ 95 %: 4,8–14,3 %) детей 2-х классов.

Таким образом, исследование СКУ выявило высокую частоту встречаемости детей с уровнем СКУ ниже среднего, что свидетельствует о недостаточной степени развития механизмов сенсорной интеграции у детей 1-х и 2-х классов, обеспечивающих устойчивость тела в процессе вестибулярных раздражений. Установленный результат может быть связан с особенностями жизнедеятельности современных детей в результате малоподвижного образа жизни, преимущественно сидячим, как в условиях образовательной деятельности в школе, так и в процессе досуговой деятельности вне школы. Дети практически весь день находятся в школе, имея ограниченные возможности и условия для активного отдыха. Кроме того, в настоящее время приоритетом у детей становится пассивный отдых, в т. ч. с использованием различных гаджетов.

Дифференцированный по полу анализ уровня развития СКУ позволил установить, что мальчиков с уровнем СКУ ниже среднего в 1,4 раза больше, чем девочек, в 1-х классах и в 1,2 раза во 2-х классах. Количество детей с уровнем СКУ ниже среднего превышает количество детей с уровнем СКУ выше среднего в 2,4 раза среди мальчиков и в 2,3 раза среди девочек в 1-х классах и в 6,0 и 15,3 раза соответственно во 2-х классах.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что для обучающихся 1-х и 2-х классов характерна на уровне тенденции наибольшая распространенность уровня СКУ ниже среднего среди мальчиков по сравнению с девочками.

СР является одной из основных характеристик развития координационных функций организма. По показателям СР можно судить об эффективности интегрирующей функции центральной нервной системы и о степени сенсорной интеграции. В результате проведенных исследований установлено, что уровень СР ниже среднего имели 65,7 % (ДИ 95 %: 54,3–77,0 %) первоклассников и 37,3 % (ДИ 95 %: 26,9–47,8 %) второклассников; выше среднего соответственно 3,0 % (ДИ 95 %: –1,1–7,1 %) и 19,3 % (ДИ 95 %: 10,8–27,8 %) детей.

При сравнительном анализе по полу СР у учащихся 1-го и 2-го годов обучения установлено, что уровень СР ниже среднего у 80,5 % (ДИ 95 %: 68,4–92,6 %) мальчиков и 42,3 % (ДИ 85 %: 20,3–35,7 %) девочек 1-х классов и у 50,0 % (ДИ 95 %: 34,9–65,1 %) и 24,4 % (11,2–37,5 %) мальчиков и девочек 2-х классов соответственно.

Анализ распространенности уровня СР выше среднего не выявил различий между мальчиками и девочками 2-го класса. Частота встречаемости такого уровня СР не превышала 2,4 % (ДИ 95 %: –2,3–7,2 %) среди мальчиков и 3,8 % (ДИ 95 %: –3,5–11,2 %) среди девочек. Во 2-м классе количество мальчиков с уровнем СР выше среднего такое же, как в 1-м, и составило 4,8 % (ДИ 95 %: –1,7–11,2 %). Количество же девочек (34,1 %) существенно превышало количество мальчиков, составив 34,1 % (ДИ 95 %: 19,6–48,7 %) (p < 0,05).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что СР относится к трудно развиваемым функциям организма. Уровень СР ниже среднего встречался достаточно часто у детей 1-го и 2-го классов. При этом у второклассников он отмечался реже, чем у первоклассников, что связано с естественными процессами роста и развития. Установлено различие между мальчиками и девочками в формировании СР. Для детей как 1-х, так и 2-х классов характерной закономерностью является более частая встречаемость уровня СР ниже среднего у мальчиков, чем у девочек.

Сопоставление уровней развития ММ, СКУ и СР позволяет сделать заключение о том, что для современных младших школьников характерен низкий уровень развития этих функций. Наиболее часто он отмечался у мальчиков, чем у девочек. При этом развитие ММ происходит более медленно, чем СКУ и СР. Если СКУ и СР с возрастом улучшаются, то показатели ММ, несмотря на более продолжительный период обучения у второклассников, не претерпевают существенных положительных изменений.

Полученные результаты следует использовать при разработке профилактических программ и технологий по развитию и совершенствованию механизмов формирования ММ у младших школьников. Целесообразно проводить такие исследования с участием детей старшего дошкольного возраста в связи с их подготовкой к школе.

Важность исследования развития ММ, СР и СКУ обусловлена их значимостью в формировании функциональной готовности детей к систематическому обучению [32]. Гигиенисты детства отмечают высокую распространенность функционально неготовых к систематическому обучению детей. Выявление таких детей ставит задачу создания для них в дальнейшем соответствующих педагогических и гигиенических условий, направленных на профилактику трудностей адаптации к систематическому обучению и последующей образовательной деятельности на начальном этапе обучения, снижения функциональных возможностей организма является важной задачей гигиены и охраны здоровья детей и подростков, решение которой позволит сохранить здоровье детей на этапе их подготовки, адаптации к обучению в школе и систематического обучения.

К сожалению, в настоящее время исследований, посвященных данной проблеме, не так много, хотя их актуальность достаточно высока в связи с изменившимися условиями обучения, характеризующимися применением цифровых средств обучения в образовательном процессе, вытеснением ручного письма клавиатурным, при котором имеются специфические особенности моторного компонента движения. Перспективным направлением научных исследований является исследование закономерностей становления, развития и совершенствования ММ в условиях сокращения времени ручного письма и увеличения времени клавиатурного письма в бюджете времени урока и учебного дня.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что для современных младших школьников характерен уровень развития ММ, СКУ и СР ниже среднего. Наиболее часто он отмечался у мальчиков, чем у девочек. Развитие ММ происходит более медленно, чем СКУ и СР. Результаты рекомендуется использовать при разработке профилактических программ и технологий по развитию и совершенствованию механизмов формирования ММ, СКУ и СР с целью повышения функциональной готовности детей к обучению в школе.

1. Безбородова М.А. Методики диагностики психомоторного развития школьников и дошкольников. М.: МПГУ, 2019. 80 с.

2. Сердюковская Г.Н., ред. Организация медицинского контроля за развитием и здоровьем дошкольников и школьников на основе массовых скрининг-тестов и их оздоровление в условиях детского сада, школы. М.: Промедэк,1993. С. 69–71.

3. Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка. М.: Педагогика, 1973. 143 с.

4. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. СПб.: Питер, 2004. 208 с.

5. Физическое развитие и функциональные резервы студентов вузов. Методы исследования / Чекалова Н.Г. [и др.]; под ред. Н.Г. Чекаловой. Н. Новгород: Издательство Нижегородской гос. медицинской академии, 2017. 68 с.

6. Айрис Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития / Э. Дж. Айрис; [пер. с англ. Юлии Даре]. 3-е изд. М.: Теревинф, 2013. 272 с.

Список литературы

1. Куинджи Н.Н. Функциональная готовность ребенка к школе: ретроспектива и актуальность // Школа здоровья. 2009. № 5. С. 33–37.

2. Степанова М.И., Сазанюк З.И., Лашнева И.П. «Школьная зрелость» как важная предпосылка учебной деятельности // Детский сад: теория и практика. 2014. № 6. С. 6–13.

3. Кумарина Г.Ф. Здоровье школьника – категория педагогическая // Народное образование. 2012. № 4. С. 199–216.

4. Рыжкова В.В. Развитие психомоторики как фактор успешного обучения // Педагогический вестник Кубани. 2006. № 1. С. 35–38

5. Стефанова Н.Л. Развитие мелкой моторики и речи у детей 3–7 лет. Волгоград: Учитель. 2011. 97 с.

6. Безбородова М.А. Научно-практические вопросы изучения психомоторных способностей младших школьников в учебной деятельности // Мир науки. Педагогика и психология 2020. Т. 8. № 6. С. 92.

7. Коренкова Н.Е. Разработка проблемы психомоторики на кафедре общей психологии и истории психологии московского гуманитарного университета // Научные труды московского гуманитарного университета 2018. № 1. С. 39–44. doi: 10.17805/trudy.2018.1.4

8. Costa HJ, Barcala-Furelos R, Abelairas-Gómez C, Arufe-Giráldez V. The influence of a structured physical education plan on preschool children’s psychomotor development profiles. Australas J Early Child. 2015;40(2):68–77. doi: 10.1177/183693911504000209

9. Loras H. The effects of physical education on motor competence in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. Sports (Basel). 2020;8(6):88. doi: 10.3390/sports8060088

10. Battaglia G, Giustino V, Tabacchi G, et al. Effectiveness of a physical education program on the motor and pre-literacy skills of preschoolers from the training-to-health project: a focus on weight status. Front Sports Act Living. 2020;2:579421. doi: 10.3389/fspor.2020.579421

11. Боярская Л.А. Развитие психомоторики у детей с различным состоянием здоровья // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2009. Т. 1. № 4. С. 194–198.

12. Бутко Г.А. Особенности психомоторики дошкольников с минимальными нарушениями развития // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка 2020. № 4. С. 41–44.

13. Мищенко З.И. Развитие психомоторики детей дошкольного возраста с задержкой психического развития средствами психогимнастики // Интегративные тенденции в медицине и образовании 2017. № 1-1. С. 87–93.

14. Плаксунова Э.В. Исследование психомоторики у детей с аутизмом // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2009. № 4. С. 78–79.

15. Сиголаева Л.М. Коррекция психомоторики аутичных детей // Проблемы современного педагогического образования 2017. № 55-11. С. 302–309.

16. Сироткина З.А. Формирование психомоторики детей с задержкой психического развития средствами фольклорных подвижных игр // Коррекционная педагогика: теория и практика 2014. № 2. С. 39–43.

17. Esteban MDH, Avi MR, Muniz MJI. Theoretical basis for the elaboration of an educational program of psycho-motor intervention in children with ADHD. Revista de Educacion Inclusiva. 2018;11(1):277–293.

18. Fotiadou EG, Neofotistou KH, Giagazoglou PF, Tsimaras VK. The effect of a psychomotor program on static balance of children with intellectual disability. J Strength Cond Res. 2017;31(6):1702–1708. doi: 10.1519/JSC.0000000000001612

19. Moorthy RS, Pugazhenthi S. Teaching psychomotor skills to autistic children by employing a robotic training kit: a pilot study. Int J Soc Robot. 2016;9(1):97–108. doi: 10.1007/s12369-016-0375-6

20. Frazao A, Santos S, Lebre P. Psychomotor intervention practices for children with autism spectrum disorder: a scoping review. J Autism Dev Disord. 2021. doi: 10.1007/s40489-021-00295-2

21. Yamaguchi B, Silva AZ, de Araujo LB, Guimarães ATB, Israel VL. Psychomotor evaluation of children attending Child Education Centers in the south of Brazil. Early Child Dev Care. 2021;191(11):1707–1714. doi: 10.1080/03004430.2019.1672165

22. Stepanchenko NI, Hrybovska IB, Danylevych MV, Hryboskyy RV. Aspects of psychomotor development of primary school children with hearing loss from the standpoint of Bernstein’s theory of movement construction. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. 2020;24(3):151–156. doi: 10.15561/26649837.2020.0308

23. Kurowska K. Abnormal psychomotor development of children. Part I: The basic definition and information. Pediatria i Medycyna Rodzinna. 2018;14(2):143–150 doi: 10.15557/PiMR.2018.0014

24. Abate M, Pallonetto L, Palumbo C. The effectiveness of motor activity on psychomotor development in school-aged children. J Hum Sport Exerc. 2020;15(Proc2):S222–S231. doi: 10.14198/jhse.2020.15.Proc2.13

25. Храмцов П.И., Березина Н.О. Модифицированная методика оценки психомоторного развития младших школьников // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. 2021. № 2. С. 48–52.

26. Храмцов П.И. Влияние форм организации обучения на развитие функций вестибулярной системы у младших школьников // Здоровье населения и среда обитания. 2019. № 11 (320). С. 9–11.

27. Храмцов П.И. Исследование вестибулярной устойчивости и сформированности графического навыка письма у младших школьников // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. 2020. № 3. С. 39–44.

28. Вятлева О.А. Изменение способов письма в цифровой среде и их последствия для обучения детей. Педагогика. 2021. Т. 85. № 8. С. 69–76.

29. Van der Meer ALH, Van der Weel FR. Only three fingers write, but the whole brain works: a high-density EEG study showing advantages of drawing over typing for learning. Front Psychol. 2017;8:706. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00706

30. Mueller PA, Oppenheimer DM. The pen is mightier than the keyboard: advantages of longhand over laptop note taking. Psychol Sci. 2014;25(6):1159–1168. doi: 10.1177/0956797614524581

Об авторах

П. И. ХрамцовРоссия

Храмцов Петр Иванович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков

Ломоносовский пр., д. 2, стр. 1, г. Москва, 119991

Н. О. Березина

Россия

Березина Надежда Олеговна – кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории комплексных проблем гигиены детей и подростков

Ломоносовский пр., д. 2, стр. 1, г. Москва, 119991

А. М. Курганский

Россия

Курганский Александр Михайлович – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории комплексных проблем гигиенической оценки и экспертизы

Ломоносовский пр., д. 2, стр. 1, г. Москва, 119991

Рецензия

Для цитирования:

Храмцов П.И., Березина Н.О., Курганский А.М. Оценка развития мелкой моторики, функции равновесия и статокинетической устойчивости у младших школьников. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2021;1(12):41-47. https://doi.org/2219-5238/2021-29-12-41-47

For citation:

Khramtsov P.I., Berezina N.O., Kurgansky A.M. Assessment of the Development of Fine Motor Skills, Balance Function and Static Kinetic Stability in Elementary Schoolchildren. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2021;1(12):41-47. (In Russ.) https://doi.org/2219-5238/2021-29-12-41-47

.png)