Перейти к:

Анализ параметров центральной гемодинамики у студентов-медиков в предэкзаменационном периоде

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-10-67-73

Аннотация

Введение. Одним из основных негативных факторов в образовательной среде является увеличение стрессовой нагрузки на сердечно-сосудистую систему учащихся в период подготовки к экзаменам. Кумулятивный эффект длительного, систематического воздействия стрессоров может сопровождаться нарушениями психического и соматического здоровья студентов. Степень ответной реакции на стрессовую нагрузку индивидуальна и обусловлена состоянием сердечно-сосудистой системы, комплексом психофизиологических характеристик организма.

Цель исследования – изучить основные параметры центральной гемодинамики у студентов-медиков в зависимости от индекса массы тела и адаптационных возможностей в предэкзаменационном периоде.

Материалы и методы. Обследовали 170 студентов-медиков (юношей и девушек) с разным адаптационным потенциалом системы кровообращения, определяли антропометрические показатели, измеряли артериальное давление и частоту пульса, на основании которых рассчитывали индекс массы тела и основные параметры центральной гемодинамики в период подготовки к экзаменам.

Результаты исследования. Частота пульса у студентов в период подготовки к экзаменам достигает среднего значения 85,4 ± 12,21 уд./мин. Уровень обменно-энергетических процессов в миокарде характеризуется как средний с тенденцией к недостаточности функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы (ДП = 90,4 ± 1,22). Выявлено существенное различие ряда исследуемых показателей в зависимости от пола, индекса массы тела (F = 3,99; р = 0,00890) и адаптационного потенциала системы кровообращения (F = 23,08; р = 0,00000).

Выводы. В предэкзаменационный период частота пульса и индекс Кердо у студентов превышают норму, что свидетельствует о преобладании симпатических влияний на фоне стресса. Студенты с напряжением механизмов адаптации имеют более высокие значения ряда гемодинамических показателей. У студентов с избыточной массой тела систолическое, пульсовое артериальное давление, а также индекс Робинсона выше, чем у лиц с нормальным индексом массы тела. Среди студентов с 1-й степенью ожирения отсутствуют лица с удовлетворительным уровнем адаптации системы кровообращения. Анализ параметров центральной гемодинамики дает возможность оценить толерантность сердечно-сосудистой системы студентов к учебным нагрузкам.

Для цитирования:

Беляева В.А. Анализ параметров центральной гемодинамики у студентов-медиков в предэкзаменационном периоде. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2021;(10):67-73. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-10-67-73

For citation:

Belyayeva V.A. Analysis of Central Hemodynamic Parameters in Medical Students during the Pre-Examination Study Period. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2021;(10):67-73. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-10-67-73

Введение. Ведущая роль в поддержании адаптационного потенциала организма человека принадлежит сердечно-сосудистой системе (ССС). От ее состояния зависят функциональные возможности организма. Именно она в значительной мере обеспечивает приспособление организма к флуктуациям внешней среды. Снижение адаптационных возможностей организма ведет к снижению функциональных резервов, в первую очередь сердечно-сосудистой системы, и росту напряжения регуляторных систем для поддержания гомеостаза основных систем организма [1][2]. Следствием этого является уменьшение способности адекватно реагировать на повседневные нагрузки и учебный процесс. По данным отдельных авторов, общая нагрузка в процессе учебы может достигать 17 часов в сутки [3][4]. «Факторы риска в образовательной среде непрерывны, систематичны и длительны, они имеют способность накапливаться, действуя на протяжении всего периода обучения, и сопровождаются нарушениями психического, физического и репродуктивного здоровья» [5]. Известно, что соматотип, тип вегетативной регуляции, устойчивость к стрессу, тип гемодинамики, тип темперамента являются генетически детерминированными особенностями организма человека [6]. Однако избыточная масса тела и ожирение представляют одни из основных факторов риска артериальной гипертензии в различных возрастных группах, в том числе у молодых лиц [7–11]. В последние годы наблюдается значительное увеличение распространенности избыточной массы тела среди подростков и молодых лиц как в развитых, так и в развивающихся странах, что представляет одну из серьезных глобальных проблем здравоохранения XXI века из-за негативного воздействия на физическое и психическое здоровье и является фактором риска развития хронических заболеваний ССС в старшем возрасте. В то же время учебный процесс для многих студентов является экстремальным фактором, изменяющим динамический стереотип физиологических процессов в регуляторных системах, что может явиться триггером нарушения здоровья на энергетическом, гемодинамическом, метаболическом уровне и должна быть выявлена на донозологической стадии. Проблема адаптации студентов медиков в условиях специфического образовательного процесса недостаточно изучена и требует дополнительных исследований. В этом отношении изучение основных гемодинамических параметров может быть ценным инструментом для скринингового анализа состояния ССС студентов и ее способности адекватно реагировать на существенную учебную нагрузку и в случае необходимости проводить терапевтическую коррекцию в соответствии со спектром выявленных гемодинамических изменений.

Цель исследования – изучить основные параметры центральной гемодинамики у студентов-медиков в зависимости от индекса массы тела (ИМТ) и адаптационных возможностей в предэкзаменационном периоде.

Материалы и методы исследования. Обследовали 170 студентов-медиков 2-го и 3-го курсов СОГМА среднего возраста 20,4 ± 0,3 года, у которых определяли антропометрические показатели (длину и массу тела), измеряли частоту пульса (HR) и проводили двукратное измерение артериального давления (АД) в положении сидя с интервалом в 2 минуты после 5–7-минутной адаптации к окружающим условиям. Итоговой величиной АД считали среднее арифметическое значение. В исследование включали практически здоровых студентов; лица, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, не принимали в нем участия. В число обследованных вошли 132 девушки (средний возраст 20,3 ± 0,1 года) и 38 юношей (средний возраст 20,8 ± 0,2 года) [12]. Обследование проведено в 2019 г. (весна – лето) с получением информированного согласия студентов и в соответствии с Хельсинкской декларацией 1975 г. (в редакции 1983 г.).

На основании имеющихся данных, используя общедоступные расчетные методы, вычисляли следующие показатели гемодинамики:

- пульсовое артериальное давление ПАД (мм рт. ст.) = САД – ДАД;

- среднее гемодинамическое артериальное давление АДср (мм рт. ст.) = ПАД / 3 + ДАД;

- систолический объем по формуле Старра СО (мл) = 90,97 + 0,54 × ПАД – 0,57 × ДАД – 0,61 × Возраст;

- минутный объем сердца МОС (л/мин) = СО × HR;

- двойное произведение (индекс Робинсона) ДП = (САД × HR) / 100;

- сердечный индекс СИ (л/мин/м2) = МОС / Sт (Площадь поверхности тела);

- Sт (м2) = 0,0167 × Длина тела0,5 × Масса тела0,5 (формула Мостеллера);

- общее периферическое сосудистое сопротивление ОПСС (дин×с×см–5) = (АДср × 1332 × 60) / МОС;

- удельное периферическое сосудистое сопротивление УПСС = АДср / СИ.

Определяли также индекс Кердо по формуле ИК = 100 × (1 – ДАД / HR) и ИМТ с учетом возраста, длины и массы тела. Применение известных расчетных методов позволяет широкому кругу специалистов-медиков проводить скрининговые исследования состояния ССС даже при отсутствии специализированной аппаратуры.

Статистическую обработку материала проводили с помощью пакета Statistica 6.1. Вычисляли описательные статистики с проверкой на нормальность распределения данных выборки, проводили дисперсионный анализ (ANOVA) с последующим post-hoc-анализом.

Результаты исследования и их обсуждение. При анализе основных параметров гемодинамики студентов-медиков по всей выборке получены следующие описательные характеристики (табл. 1).

Таблица 1. Описательные статистики основных параметров гемодинамики у студентов-медиков

Table 1. Descriptive statistics of basic hemodynamic parameters in medical students

Примечание: М – среднее значение, ДИ – доверительный интервал, Ме – медиана, CКО – среднеквадрати́ ческое отклоне́ние, HR – частота пульса, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, ПАД – пульсовое артериальное давле ние, АДср – среднее артериальное давление, ДП – двойное произведение, СО – систолический объем, МОС – минутный объем сердца, СИ – сердечный индекс, ОПСС – общее периферическое сопротивление, УПСС – удельное периферическое сопротивление, ИК – индекс Кердо.

Notes: M, mean; CI, confidence interval; Me, median; SD, standard deviation; m, error of mean; HR, heart rate; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; PP, pulse pressure; APmean, mean arterial pressure; DP, double product; SV, systolic volume; CO, cardiac output; HI, heart index; TPVR, total peripheral vascular resistance; SPVR, specific peripheral vascular resistance; KI, Kerdo index.

Установлено, что 22,5 % студентов по всей выборке имели пониженное артериальное давление (< 100/60 мм рт. ст.), 76,3 % – нормальное (100–129/60–84 мм рт. ст.), 1,2 % – высокое нормальное (130–139 / 85–89 мм рт. ст.) согласно классификации ВОЗ. Как видно из таблицы, частота пульса у студентов в период подготовки к экзаменам достигает среднего значения 85,4 ± 12,21 уд./мин, что может рассматриваться в качестве компенсаторно приспособительной реакции организма в виде интенсификации кровообращения и увеличения кровоснабжения тканей под действием повышенной стрессовой нагрузки. Повышение частоты сердечных сокращений происходит вследствие усиления симпатических регуляторных влияний над парасимпатическими, посредством усиления адренергической стимуляции сердца. Однако усиление симпатических регуляторных влияний на сердечную мышцу и эффекторы системного кровообращения повышают риск болезней сердца и сосудов у здоровых лиц. Индекс Кердо увеличен до 20,67 ± 16,64, что также свидетельствует о существенном преобладании симпатических влияний вегетативной нервной системы (ВНС) в текущих условиях. Сердечный индекс несколько снижен по всей выборке относительно нормы (2,8–4,2 л/мин/м2). Принимая во внимание значение индекса Робинсона (ДП = 90,4 ± 15,83), косвенно характеризующего напряжение сердечной мышцы и интенсивность потребления миокардом кислорода, уровень обменно-энергетических процессов в миокарде студентов-медиков можно оценить как средний с тенденцией к недостаточности функциональных возможностей ССС. ДП является интегративным критерием функционального состояния ССС и совместно с адаптационным потенциалом системы кровообращения [12] заслуживает внимания в качестве чувствительного маркера состояния ССС.

По результатам дисперсионного анализа установлено (F = 18,64; р = 0,0000), что следующие показатели у юношей выше, чем у девушек: САД (114,1 против 103,6 мм рт. ст.; р = 0,00000), ДАД (70,9 против 64,9 мм рт. ст.; р = 0,000390), ПАД (43,1 против 38,7 мм рт. ст.; р = 0,000732), АДср (85,3 против 77,8 мм рт. ст.; р = 0,000011), ДП (94,8 против 88,9; р = 0,048487), а также ОПСС (1401,1 против 1217,4 дин×с×см–5; р = 0,005098) и УПСС (51 против 40; р = 0,000002). Основной вклад в увеличение ДП у юношей вносит САД, поскольку достоверных различий по частоте сердечных сокращений у юношей и девушек не выявлено.

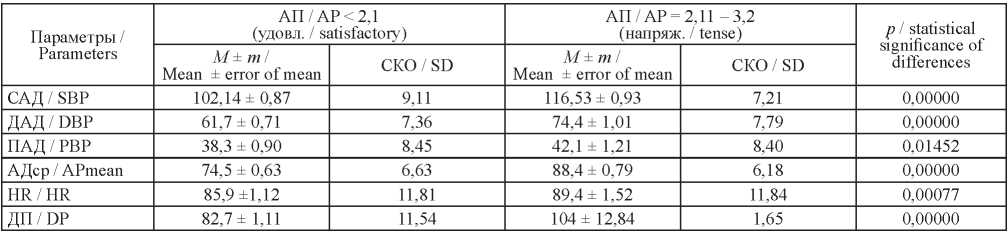

Ранее нами было показано, что у 35,3 % студентов-медиков присутствует напряжение адаптационных механизмов системы кровообращения (по Баевскому Р.М.) в предэкзаменационный период, более выраженное у юношей, чем у девушек [12]. Результаты дальнейшего исследования показали, что в предэкзаменационном периоде у студентов с напряжением механизмов адаптации системы кровообращения выявлено увеличение гемодинамических показателей, характеризующих АД (мм рт. ст.): систолического (р = 0,00000); диастолического (р = 0,00000); пульсового (р = 0,014518); среднего АД (р = 0,00000), а также частоты пульса (р = 0,000774) и двойного произведения (р = 0,00000) относительно лиц с удовлетворительным уровнем адаптации (F = 35,086; р = 0,00000) (табл. 2).

Таблица 2. Различия гемодинамических параметров студентов (САД, ДАД, ПАД, АДср., HR, ДП) в зависимости от адаптационного потенциала (АП) системы кровообращения

Table 2. Differences in hemodynamic parameters (SBP, DBP, PP, APmean, HR, and DP) of students depending on the adaptive potential (AP) of the circulatory system

Примечание: АП – адаптационный потенциал, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, ПАД – пульсовое артериальное давление, АДср – среднее артериальное давление, ДП – двойное произведение.

Notes: SD, standard deviation; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; PP, pulse pressure; APmean, mean arterial pressure; HR, heart rate; DP, double product (Robinson index).

Известно, что «на этапе развития от 13 к 17 годам среди юношей более чем на 30 % уменьшается число лиц с удовлетворительным уровнем адаптации, при этом возрастает численность юношей, имеющих напряжение и неудовлетворительный уровень адаптационных возможностей» [13]. В другом исследовании, проведенном в КубГМУ, также показано, что у каждого пятого студента-медика присутствует «низкое функциональное и адаптационное состояние организма» [14]. В работе А.Н. Поборского и соавт. отмечено, что среди студентов начальных сроков обучения преобладают лица «с нарушенным состоянием адаптационных механизмов, которое сопровождается ростом активности симпатического отдела вегетативной нервной системы и степени личностной тревожности, причем у юношей неблагоприятные уровни адаптации встречались в 1,8 раза чаще, чем у девушек» [15]. Выявляемые при этом напряжение регуляторных систем и степень тревожности у студенток были менее выражены, чем у юношей [15]. Как отмечено в работе [16], у студентов в период экзаменов отмечается увеличение САД и частоты пульса с постепенным возвратом этих показателей к исходным.

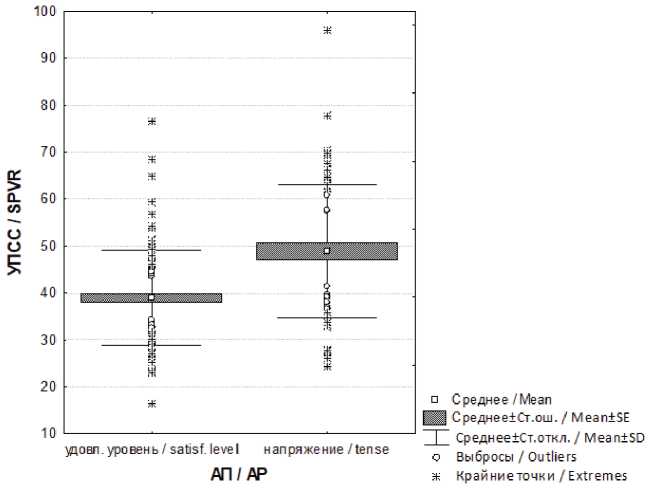

В нашем исследовании установлено, что в предэкзаменационный период у студентов с напряжением механизмов адаптации системы кровообращения повышается периферическое сосудистое сопротивление (F = 16,557; p = 0,0000), как общее (ОПСC), так и удельное (УПСC). Динамика ОПСC характеризует постнагрузку на левый желудочек, обратно пропорциональна динамике СО и отражает суммарное сопротивление системы артериол. Очевидно, что с повышением ОПСC суммарная проходимость артериол у студентов с напряжением механизмов адаптации системы кровообращения снижается. Последующий post-hoc анализ показал, что ОПСC составляет 1414,3 дин×с×см–5 у студентов-медиков с напряжением адаптационного потенциала системы кровообращения против 1171,4 дин×с×см–5 при его удовлетворительном уровне (р = 0,000012). Удельное периферическое сосудистое сопротивление является более информативным показателем, характеризующим резистентность сосудистого русла относительно антропометрических данных, оно также повышено у студентов с напряжением адаптации системы кровообращения (48,8 против 38,39; р = 0,00000) (рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязь АП системы кровообращения студентов с УПСС

Fig. 1. The relationship between the adaptive potential (AP) of the circulatory system of students and the specific peripheral vascular resistance (SPVR)

Установлено, что среднее значение ИМТ по всей выборке студентов-медиков составляет 21,6 ± 0,24 у.е. (mср. = 61,4 ± 0,90 кг). В группе девушек – 21,2 ± 0,23 у.е. (mср. = 57,8 ± 0,72 кг), в группе юношей – 23,8 ± 0,65 у.е. (mср. = 74,6 ± 2,15 кг).

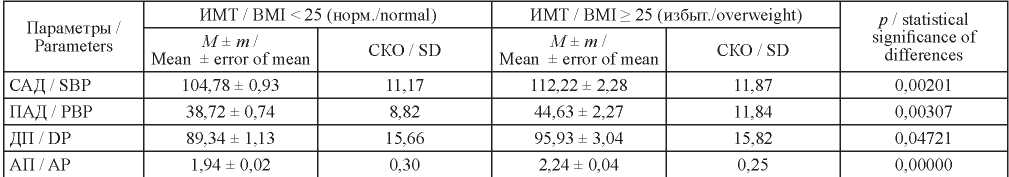

Результаты дисперсионного анализа показали, что гемодинамические параметры студентов различаются в зависимости от ИМТ (F = 3,99; р = 0,00890). В частности, САД (р = 0,002011), ПАД (р = 0,003070) и ДП (р = 0,047206) выше у лиц с ИМТ более 25 у.е. (табл. 3).

Таблица 3. Различия параметров САД, ПАД, ДП, АП в зависимости от ИМТ у студентов медиков

Table 3. BMI-dependent differences in SBP, PBP, DP, and AP parameters among medical students

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, САД – систолическое артериальное давление, ПАД – пульсовое артериальное давление, ДП – двойное произведение, АП – адаптационный потенциал.

Notes: SD, standard deviation; BMI, body mass index; SBP, systolic blood pressure; PP, pulse pressure; DP, double product; AP, adaptive potential.

В исследованиях ряда авторов отмечено увеличение САД и ПАД в группе студенток-гиперстеников, тогда как лица с астеническим типом телосложения имеют более высокие компенсаторные возможности ССС [17]. Пульсовое артериальное давление отражает результат взаимодействия факторов артериальной системы и систолического объема, является также показателем реального возраста артерий. Его повышение коррелирует с увеличением жесткости магистральных артерий. В ряде исследований показана связь высокого ПАД у детей в возрасте 8–18 лет с избыточной массой тела [18], в возрасте 3–17 лет – с избыточной массой тела и признаками ремоделирования стенки сосудов [19].

Существенное увеличение индекса Робинсона (ДП = 95,9) в группе студентов с избыточной массой тела свидетельствует о наличии признаков дизрегуляции деятельности ССС и увеличении работы, производимой сердечной мышцей, соответственно, максимальные аэробные возможности и уровень соматического здоровья у них снижен. Известно, что чем выше масса тела, тем более нерационально расходуются резервы миокарда и выше индекс энергетических затрат [20].

Помимо этого, у студентов с избыточной массой тела состояние адаптационного потенциала системы кровообращения оценивается как напряжение адаптации (F = 23,08; р = 0,000003) (табл. 3).

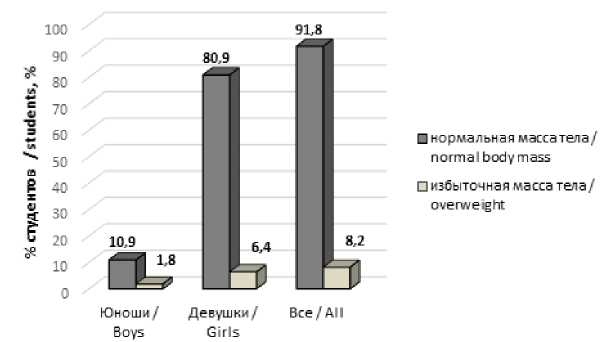

Анализ адаптационного потенциала системы кровообращения студентов в зависимости от массы тела показал, что среди студентов с удовлетворительным уровнем адаптации и нормальной массой тела преобладают девушки, несмотря на то что процент девушек с удовлетворительным уровнем адаптации и избыточной массой тела выше, чем у юношей (6,4 против 1,8 %), поскольку их доля в своей гендерной группе ниже, чем у юношей (1 : 12,7 против 1 : 6) (рис. 2).

Рис. 2. Процентное распределение студентов с удовлетворительным уровнем адаптации системы кровообращения в зависимости от массы тела

Fig. 2. The percentage distribution of students with a satisfactory level of adaptation of the circulatory system by body weight

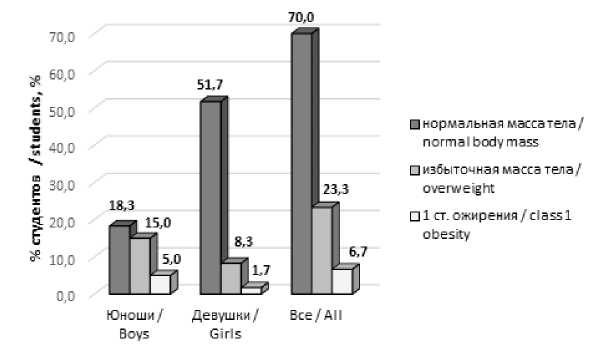

В группах с напряжением адаптации, помимо 23,3 % студентов с избыточной массой тела (25 ≤ ИМТ < 30 у.е.), также присутствуют лица с ожирением 1-й степени (ИМТ ≥ 30 у.е.) – 6,7 %, среди которых юношей – 5,0 %, девушек – 1,7 %. Кроме того, среди студентов с избыточной массой тела процент юношей значительно выше (15,0 против 8,3 %) (рис. 3).

Рис. 3. Процентное распределение студентов с напряжением адаптации системы кровообращения в зависимости от массы тела

Fig. 3. The percentage distribution of students with tense adaptation of the circulatory system by body weight

В нашем исследовании не выявлено студентов с удовлетворительным уровнем адаптации и ожирением, что позволяет рассматривать данный предиктор в качестве критерия, исключающего возможность успешной адаптации системы кровообращения у студентов с высоким ИМТ в исследуемом периоде. В группах с напряжением адаптации и ожирением 1-й степени (ИМТ ≥ 30 у.е.) также превалируют юноши. В исследовании функциональных возможностей организма подростков в зависимости от ИМТ отмечено, что подростки с ИМТ < 25 у.е. имеют лучшие показатели функциональных способностей, они быстрее и лучше адаптируются к учебному процессу [21]. У юношей с избыточной массой тела удовлетворительные значения адаптационного потенциала встречаются на 19 % реже относительно сверстников с нормальной массой тела [22]. Имеющиеся результаты подтверждают прогностическую целесообразность применения ИМТ для оценки сердечно-сосудистых рисков и дополняют наше понимание развития сердечно-сосудистых аномалий у молодых лиц, а также подчеркивают необходимость предотвращения ожирения в раннем возрасте во избежание неблагоприятных последствий в более позднем возрасте.

По мере усугубления нарушений углеводного обмена прогрессирует снижение адаптационных возможностей организма, соответственно, у лиц с метаболическим синдромом увеличиваются прогностические риски по сердечно сосудистым патологиям [17][19][23–25]. Еще более этот риск возрастает на фоне стрессовых ситуаций учебного процесса. Однако согласно последним данным, среди пациентов с наибольшей вариабельностью массы тела – «циклическим изменением веса» выше риск сердечно-сосудистых событий и смерти [26]. В формировании достаточного уровня адаптационного потенциала системы кровообращения к влиянию внешних факторов существенную роль играют метаболические процессы, обеспечивающие слаженное функционирование ССС в здоровом организме и вызывающие изменения негативного характера в процессах гемодинамики при их нарушении.

Выводы

1. В предэкзаменационный период частота пульса и индекс Кердо у студентов-медиков превышают норму, что свидетельствует о преобладании симпатических влияний на фоне стресса. У студентов с напряжением механизмов адаптации системы кровообращения фиксируется увеличение гемодинамических показателей (HR, САД, ДАД, ПАД, АДср., ДП, ОПCС, УПCС) относительно лиц с удовлетворительным уровнем адаптации.

2. Значения САД, ПАД и ДП у студентов с ИМТ ≥ 25 у.е. существенно выше, чем у лиц с ИМТ < 25 у.е., что на фоне предэкзаменационного стресса является неблагоприятным в прогностическом отношении фактором с вероятностью развития сердечно-сосудистой патологии. В группе студентов с нормальной массой тела и удовлетворительным уровнем адаптации преобладают девушки, тогда как в группах с напряжением адаптации и ИМТ ≥ 25 у.е. процент юношей существенно выше. Среди студентов с 1-й степенью ожирения отсутствуют лица с удовлетворительным уровнем адаптации системы кровообращения.

3. Анализ параметров центральной гемодинамики оценивает состояние и толерантность ССС студентов к учебным нагрузкам, максимально выраженным в предэкзаменационный и экзаменационный периоды, и рекомендован в качестве скрининга, результаты которого дают возможность проводить профилактические мероприятия у студентов с напряжением механизмов адаптации и повышенным риском развития сердечно-сосудистой патологии.

Список литературы

1. Баранов В.М., Баевский Р.М., Берсенева А.П., Михайлов В.М. Оценка адаптационных возможностей организма и задачи повышения эффективности здравоохранения // Экология человека. 2004. № 6. С. 25–29.

2. Баевский Р.М. Концепция физиологической нормы и критерии здоровья // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2003. Т. 89. № 4. С. 473–487.

3. Кучма В.Р. Степанова М.И. Стресс у школьников: причины, последствия, профилактика // Медицина труда и промышленная экология. 2001. № 8. С. 32–37.

4. Колесникова Л.В., Долгих В.В., Рычкова Л.В. и др. Особенности формирования здоровья детей, проживающих в промышленных центрах // Бюлл. СО РАМН. 2008. № 4. С. 72–77.

5. Фаустов А.С. Щербатых Ю.В. Изменения функционального состояния нервной системы студентов во время учебы // Гигиена и санитария. 2000. № 2. С. 33–35.

6. Шлык Н.И. Сердечный ритм и тип регуляции у детей, подростков и спортсменов. Ижевск: «Удмуртский университет», 2009. 255 с.

7. Шальнова С.А., Деев А.Д., Вихирева О.В. Распространенность артериальной гипертонии в России. Информированность, лечение, контроль // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. 2001. № 2. С. 3–7.

8. Alpert MA, Omran J, Mehra A, Ardhanari S. Impact of obesity and weight loss on cardiac performance and morphology in adults. Prog Cardiovasc Dis. 2014;56(4):391– 400. doi: 10.1016/j.pcad.2013.09.003

9. Kang YS. Obesity associated hypertension: new insights into mechanism. Electrolyte Blood Press. 2013;11(2):46–52. doi: 10.5049/EBP.2013.11.2.46

10. Matsuda M, Shimomura I. Increased oxidative stress in obesity: implications for metabolic syndrome, diabetes, hypertension, dyslipidemia, atherosclerosis, and cancer. Obes Res Clin Pract. 2013;7(5):e330–e341. doi: 10.1016/j.orcp.2013.05.004

11. Santos C, Marques da Silva P. Hemodynamic patterns in obesity associated hypertension. BMC Obes. 2018;5:13. doi: 10.1186/s40608-018-0190-8

12. Беляева В.А., Такоева Е.А. Адаптационный потенциал системы кровообращения и вариабельность сердечного ритма у студентов-медиков // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 6. С. 124. Ссылка активна на 10 июля 2020. Доступно по: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=29313. doi:10.17513/spno.29313

13. Ильин А.Г., Агапова Л.А. Функциональные возможности организма и их значение в оценке состояния здоровья подростков // Гигиена и санитария. 2000. № 5. С. 43–46.

14. Горбань В.В., Черноглазов К.С. Перспективы внедрения анализа вариабельности ритма сердца в градуальную форму медицинского образования для определения адаптационного потенциала обучающихся // Международный журнал экспериментального образования. 2014. № 10. С. 96–100.

15. Поборский А.Н., Юрина М.А., Павловская В.С. Функциональные возможности организма студентов, начинающих обучение в неблагоприятных климатогеографических условиях среды // Экология человека. 2010. № 12. С. 27–31.

16. Зинченко С.А., Тымченко С.Л., Залата О.А., Богданова А.М., Бояринцева Ю.А. Анализ особенностей гемодинамических показателей при адаптации к учебному процессу и сессии у студентов медиков в условиях переходного периода на российские образовательные программы в крымском регионе // Вестник новых медицинских технологий, электр. журнал. 2017. № 2. С. 309–316. doi:10.12737/article_5909a15e410be3.66410609.

17. Глухова Ю.А., Мандриков В.Б., Краюшкин А.И., Перепелкин А.И. Зависимость показателей центральной гемоданамики и уровня адаптационного потенциала от соматотипа // Российский медико-биологический вестник им. акад. И.П. Павлова. 2016. Т. 24. № 3. С. 38–43.

18. Zachariah JP, Graham DA, de Ferranti SD, Vasan RS, Newburger JW, Mitchell GF. Temporal trends in pulse pressure and mean arterial pressure during the rise of pediatric obesity in US children. J Am Heart Assoc. 2014;3(3):e000725. doi: 10.1161/JAHA.113.000725

19. Кожевникова О.В., Намазова-Баранова Л.С., Логачёва О.С. и др. Пульсовое артериальное давление и показатели ремоделирования сосудов: поиск ранних признаков развития сердечно-сосудистой патологии у детей // Вопросы современной педиатрии. 2015. № 14 (1). С. 119–23.

20. Брыль А.И., Гирш Я.В. Опыт применения тредмил-теста у подростков с различной массой // Сибирский медицинский журнал. 2011. Т. 26. № 3 (2). С. 126–129.

21. Василенко С.Г., Беренштейн Г.Ф. Функциональные возможности организма подростков в зависимости от индекса массы тела // Гигиена и санитария. 2003. № 3. С. 53–54.

22. Белик С.Н., Жукова Т.В., Свинтуховский О.А., Харагургиева И.М., Аветисян З.Е. Зависимость адаптационного потенциала от индекса массы тела у студентов // Сб. конф. НИЦ Социосфера. 2016. № 23. С. 58–60.

23. Шупина М.И., Турчанинов Д.В. Распространенность артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых факторов риска у лиц молодого возраста // Сибирский медицинский журнал. 2011. Т. 26. № 3(2). С. 152–156.

24. Курникова И.А., Кузнецова И.А., Сулейменов Е.Ф. Резервы адаптации в прогнозировании риска сердечно-сосудистой патологии // Фундаментальные исследования. 2014. № 10 (5). С. 913–919.

25. Kim MK, Han K, Park YM, et al. Associations of variability in blood pressure, glucose and cholesterol concentrations, and body mass index with mortality and cardiovascular outcomes in the general population. Circulation. 2018;138(23):2627–2637. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.118.034978

26. Barnett MP, Bangalore S. Cardiovascular risk factors: It’s time to focus on variability! J Lipid Atheroscler. 2020;9(2):255–267. doi: 10.12997/jla.2020.9.2.255

Об авторе

В. А. БеляеваРоссия

Беляева Виктория Александровна – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биомедицинских исследований – филиала

ул. Пушкинская, д. 47, г. Владикавказ, 362025

Рецензия

Для цитирования:

Беляева В.А. Анализ параметров центральной гемодинамики у студентов-медиков в предэкзаменационном периоде. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2021;(10):67-73. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-10-67-73

For citation:

Belyayeva V.A. Analysis of Central Hemodynamic Parameters in Medical Students during the Pre-Examination Study Period. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2021;(10):67-73. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-10-67-73

JATS XML

.png)