Перейти к:

Современные аспекты обучения в организациях среднего профессионального образования и здоровье обучающихся

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-10-53-59

Аннотация

Введение. Среднее профессиональное образование (СПО) в России на современном этапе характеризуется увеличением компонента практической подготовки (дуальное обучение), направленной на повышение профессиональных компетенций выпускников. Отмечаются тенденции ухудшения состояния здоровья лиц подросткового возраста, что требует оптимизации медицинского обеспечения студентов с учетом характера учебно-производственной нагрузки. До настоящего времени не разработаны алгоритмы организации медицинского обеспечения студентов СПО с учетом особенностей учебно-производственной нагрузки, возрастного состава обучающихся (от 14 до 22 и более лет).

Цель исследования – оценка адаптации студентов колледжей к условиям обучения в зависимости от состояния здоровья и обоснование путей совершенствования их медицинского обеспечения.

Материал и методы. Проведен сбор и анализ материалов базы данных многоцентровых исследований, выполненных по единой программе в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. В выборку включены данные 197 юношей, обучающихся профессиям сварщика и автослесаря на первом и втором году обучения в колледжах гг. Омска и Москвы. Оценивались показатели качества жизни по международному опроснику MOS SF-36, показатели состояния здоровья и самочувствия. Студенты были разделены на подгруппы с учетом состояния здоровья. Статистическая обработка соответствовала современным требованиям и критериям доказательной медицины.

Результаты. Установлено, что в организации СПО на вышеуказанные профессии поступает значительное число абитуриентов, имеющих заболевания (21,1–26 %). Результаты анкетирования студентов, обучающихся профессиям сварщика и автослесаря, выявили достоверные различия в адаптации к учебному процессу обучающихся с хронической патологией. Для них было характерно снижение показателей качества жизни по опроснику MOS SF-36, рост жалоб, повышенная утомляемость. Это отмечалось преимущественно у обучающихся на втором курсе, что обусловлено возрастающей учебно-производственной нагрузкой. Сделаны выводы, что обучающиеся с хроническими заболеваниями, осваивающие профессии с вредными условиями труда, являются группой повышенного риска ухудшения состояния здоровья, требуют наблюдения и решения вопроса профессиональной пригодности к работе по осваиваемым профессиям, контроля за условиями труда студентов на производственной практике.

Заключение. Важность охраны здоровья будущих молодых профессионалов обусловлена реализацией практикоориентированного обучения в 42 % учебных организаций СПО. Модели школьной медицины, предлагаемые для оптимизации медицинского обеспечения обучающихся в общеобразовательных организациях, могут быть адаптированы к условиям СПО. В зарубежных исследованиях показана возможность раннего формирования производственно-обусловленных заболеваний в отдельных профессиях на этапе завершения обучения, что подтверждает актуальность профессиональной ориентации подростков, врачебной профессиональной консультации и создания эффективной системы медицинского обеспечения лиц подросткового возраста и учащейся молодежи.

Для цитирования:

Шубочкинa Е.И., Блиновa Е.Г. Современные аспекты обучения в организациях среднего профессионального образования и здоровье обучающихся. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2021;(10):53-59. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-10-53-59

For citation:

Shubochkina E.I., Blinova E.G. Contemporary Aspects of Training in Vocational Secondary Schools and Students’ Health. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2021;(10):53-59. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-10-53-59

Введение. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций на период до 2020 года определила основные направления государственной политики в области подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в Российской Федерации на долгосрочную перспективу1. Основы реформирования системы профессионального образования были заложены Федеральным законом об образовании в Российской Федерации (ФЗ 273) в 2012 году в целях повышения качества подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена для их соответствия требованиям работодателей в условиях современных высокотехнологичных предприятий, объединений и фирм разного профиля. На базе учебных организаций начального профессионального образования (НПО) и техникумов были созданы колледжи среднего профессионального образования (СПО). Обучение в организациях СПО имеет разные уровни и сроки подготовки кадров: рабочая специальность, квалифицированный рабочий с общим средним образованием, специалист (техник) со средним специальным образованием. Все это привлекает в колледжи значительное число учащихся. В настоящее время в организациях СПО обучается более 3 миллионов человек, что сопоставимо с числом обучающихся в вузах – 4,068 миллиона [1]. Опросы старшеклассников показали рост числа выбирающих для обучения колледжи СПО при снижении числа тех, кто выбирает обучение в вузах [2].

Реформа системы профобразования сопровождалась переводом образовательных организаций СПО на региональное финансирование и более тесными связями с производственными предприятиями регионов. Этому способствовало также принятое направление на практико-ориентированное обучение (дуальное обучение) по европейскому варианту с увеличением доли практического обучения на рабочих местах предприятий, которое реализуется в 42 % колледжей профессионального образования [1]. Результаты внедрения на отдельных предприятиях машиностроения дуальной системы показали более высокий уровень подготовки и трудоустройства выпускников благодаря взаимодействию образовательно-производственной среды учреждений СПО и предприятий: средние данные по трудоустройству в Свердловской области составили 65 %, при дуальной системе – 95–100 % [3]. Опросы показали положительное отношение большинства учащихся к такой системе подготовки для трудоустройства. Тем не менее были отмечены такие существенные недостатки, как сложность совмещения учебы и работы, большая продолжительность учебно-производственного дня, связанная с переездом от предприятия в колледж, организация ряда учебных занятий в вечернее время [4][5]. С позиции охраны здоровья студентов колледжей дуальная система обучения должна сопровождаться профессиональной ориентацией школьников, медицинской врачебной консультацией на этапе обучения в старших классах. В первую очередь это должно касаться подростков, имеющих хронические заболевания, которые могут ограничивать выбор профессии или работы, вызывать трудности адаптации к условиям обучения в колледжах и в дальнейшем провоцировать неуспешность в профессии [2][6–10].

Вопросы медицинской профессиональной ориентации и профессиональной консультации в современных условиях при обслуживании подростков педиатрами практически не отражены в программах подготовки врачей этого профиля и утвержденном профессиональном стандарте врача педиатра, хотя такая функция предусмотрена в действующем приказе Минздрава России2, и в этом имеется достаточно высокая потребность при поступлении подростков на профессиональное обучение и работу [10][11]. Это особенно актуально на фоне сохраняющихся негативных тенденций в показателях состояния здоровья лиц подросткового возраста. Так, общая заболеваемость подростков 15–17 лет за период с 2000 по 2017 г. увеличилась на 35,8 %, число болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – в 1,6 раза, болезней глаза и его придаточного аппарата – в 1,4 раза. Динамика впервые зарегистрированной заболеваемости выросла за этот период на 35 %, болезней глаза и его придаточного аппарата – в 1,4 раза, болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – на 20,8 % [12]. Такие тенденции сохранились по показателям первичной заболеваемости подростков 15–17 лет за период 2018–2019 гг. с ростом болезней органов пищеварения, миопии и заболеваний костно-мышечной системы3. Региональные данные подтверждают негативные тенденции в состоянии здоровья лиц подросткового возраста, отмечают важность врачебной профессиональной консультации и персонализированной школьной медицины [13–15]. Большинство выявляемых у подростков заболеваний относятся к так называемым школьно-обусловленным, что связывается с влиянием различных факторов, выступающих как факторы риска. К ним следует отнести не отвечающие гигиеническим требованиям условия обучения и воспитания, высокие учебные нагрузки, дефицит двигательной активности, экологические факторы, факторы производственной среды для обучающихся в организациях профессионального образования [16–18].

Цель работы состояла в оценке адаптации студентов колледжей к условиям обучения в зависимости от состояния здоровья для совершенствования их медицинского обеспечения.

Материал и методы исследования. Проведен анализ материалов «Базы данных многоцентровых исследований», выполненных по единой программе, подготовленной ФГАУ НМИЦ здоровья детей» Минздрава России4. Были выбраны данные студентов колледжей СПО гг. Омска и Москвы, обучающихся по двум группам профессий, которые характеризуются вредными условиями труда (сварщики и автослесари). Исследование являлось кросс-секционным. В программу анкетирования входила оценка качества жизни по международному опроснику MOS SF-36, общие жалобы на здоровье и жалобы, дифференцированные по системам, показатели самочувствия, выраженность утомления после занятий, частота ОРВИ.

Обучающиеся делились на две подгруппы: здоровые и указавшие на наличие хронических заболеваний, установленных врачами. В выборку вошли 197 юношей – студентов 1-го и 2-го курсов колледжей, осваивающих вышеуказанные профессии.

Все материалы обрабатывались в программе Excel, достоверность различий оценивалась по t-критерию Стьюдента. При малом объеме выборки использовался критерий хи-квадрат для несвязанных совокупностей. По критериям доказательной медицины рассчитывались риски ухудшения состояния здоровья и отдельных его показателей c доверительными интервалами и этиологической долей (RR, 95 % CI, EF) [19].

Результаты исследования. Было показано, что по данным опроса студентов 1–2-го курсов, обучающихся профессии сварщика, 21,1 % знали о наличии у них хронических заболеваний, установленных врачами. В их числе были: бронхиальная астма, бронхит, гастродуоденит, гипертония, пиелонефрит, болезнь Пертеса, сколиоз, подвывих позвонков. Среди студентов 1–2-го курсов, обучающихся профессии автослесаря, 26 % указали на хронические заболевания, среди которых: бронхиальная астма, бронхит, гастрит, язва желудка, диабет, вегетососудистая дистония, гипертония, пролапс митрального клапана, псориаз, аллергия.

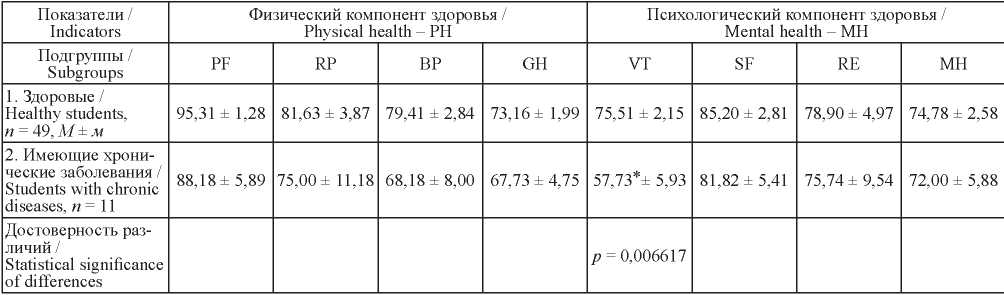

В табл. 1 представлены показатели качества жизни обучающихся на 1-м курсе профессии сварщика с разным уровнем здоровья (60 человек). На этом этапе обучения учебная (производственная) практика проходит в мастерских колледжа.

Таблица 1. Показатели качества жизни MOS SF-36 студентов 1-го курса (сварщики) г. Омска

Table 1. MOS SF-36 quality of life indicators in first-year students (welders), Omsk

Показатели качества жизни обучающихся были относительно снижены во второй подгруппе у лиц, имеющих хронические заболевания, хотя достоверным было снижение только по одному параметру психического компонента качества жизни VT (жизненная активность (vitality)). Сниженные баллы по этому параметру свидетельствуют о значительном ограничении социальных контактов, уменьшении уровня общения в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния.

Из других показателей достоверные различия в подгруппах сравнения имелись по числу тех, кто не устает после занятий. В первой подгруппе не уставали 53,06 ± 7,28 %, тогда как во второй – достоверно меньше: 36,6 ± 6,03 % (t критерий Стьюдента: 2,06, p = 0,044113). Студенты, не имевшие хронической патологии, реже оценивали свою физическую форму как плохую: 14,29 ± 3,78 и 36,6 ± 6,03 % во второй группе соответственно (t-критерий Стьюдента: 3,14, p = 0,002706).

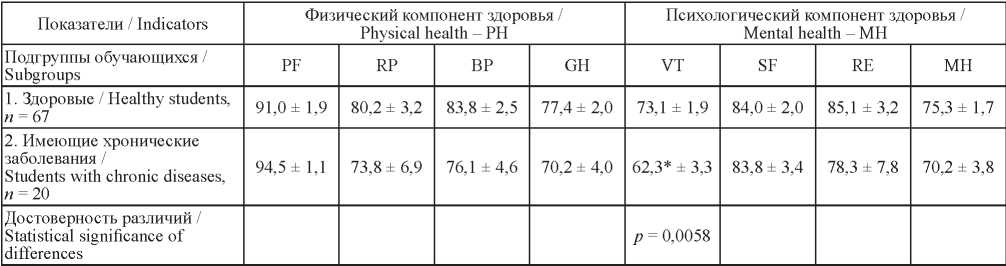

Результаты оценки показателей качества жизни и других критериев у студентов 2-го курса, обучающихся профессии сварщика (87 чел.), выявили более выраженные различия в процессе адаптации к учебно-производственной нагрузке студентов, имеющих хронические заболевания, по сравнению со здоровыми. Производственная практика студентов этого курса проходит на рабочих местах базовых предприятий. В табл. 2 представлены показатели качества жизни обучающихся с разным уровнем здоровья.

Таблица 2. Показатели качества жизни MOS SF-36 студентов 2-го курса (сварщики) г. Омска

Table 2. MOS SF-36 quality of life indicators in second-year students (welders), Omsk

Показатели качества жизни были сниженными во второй подгруппе по большинству параметров, но достоверные различия были по одному показателю психического компонента качества жизни – VT, как и у обучающихся 1-го курса. Более высокие показатели PF (физическое функционирование, physical functioning) в группе имеющих хроническую патологию, возможно, связаны с различиями диагнозов.

На втором году обучения студенты второй подгруппы группы имели ухудшенные данные по большему числу оцениваемых показателей состояния здоровья, чем на 1 курсе. Подростки с хронической патологией имели достоверно чаще жалобы повторяющегося характера: критерий хи-квадрат 12,065 (p < 0,001). Относительный риск появления жалоб составил RR = 3,722; 95 % CI 1,759–7,875, этиологическая доля EF = 71,13 %. В этой подгруппе студенты достоверно чаще отмечали наличие аллергических проявлений: критерий хи-квадрат 7,083, p = 0,008. Риск появления жалоб такого характера составил RR = 4,020; 95 % CI 1,370–11,798, EF = 75,12 %.

Для второй подгруппы учащихся были более типичны и другие дифференцированные жалобы. В их числе были жалобы на боли в сердце (RR = 4,188; 95 % CI 1,241–14,131, EF = 76,12 %), раздражительность (RR = 4,307; 95 % CI 1,837–10,099, EF = 76,78 %), боли, связанные с пищеварением: тошноту (RR = 6,700; 95 % CI 1,223– 33,933, EF = 85,07 %), изжогу (RR = 2,680; 95 % CI 1,223–5,871, EF = 62,69 %), боли в животе (RR = 4,307; 95 % CI 1,837–10,099, EF = 76,78 %) и жалобы, обозначенные как другие (RR = 4,47; 95 % CI 1,089–18,317, EF = 75 %). Обучающиеся с хроническими заболеваниями хуже переносили учебную нагрузку: риск появления утомления в этой подгруппе по сравнению со здоровыми составил RR = 1,3; CI 0,978–1,748. Таким образом, суммарная учебно-производственная нагрузка в подгруппе студентов с хронической патологией на втором году обучения, когда увеличивается время производственного обучения и меняются его условия, сопровождается более высоким числом негативных проявлений и жалоб по сравнению со второй группой.

Число обучающихся на 1-м курсе профессии автослесаря составляло 17 человек. На хронические заболевания указали 2 человека. В связи с этим, не оценивалась адаптация к учебной нагрузке с учетом состояния здоровья на 1-м году обучения. Основное внимание было уделено студентам 2-го курса. Среди обучавшихся профессии автослесаря на 2-м курсе из 33 человек каждый третий имел хронические заболевания, установленные врачом.

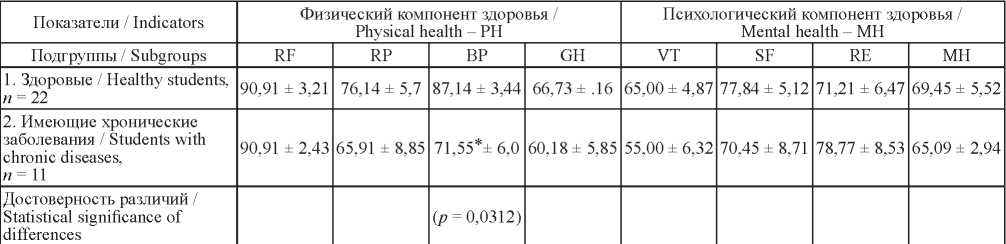

В табл. 3 представлены показатели качества жизни двух подгрупп обучавшихся: без хронических заболеваний и указавших на их наличие. Из восьми параметров качества жизни MOS SF-36 у обучающихся, имевших хроническую патологию, шесть показателей были сниженными. Достоверные различия были получены по параметру BP, характеризующему физическое здоровье и интенсивность болевых ощущений.

Таблица 3. Показатели качества жизни MOS SF-36 студентов 2-го курса (автослесари) г. Москвы

Table 3. MOS SF-36 quality of life indicators in second-year students (car mechanics), Moscow

Жалобы на здоровье имели почти все обучающиеся из второй подгруппы с хроническими заболеваниями (10 из 11 чел.) по сравнению с 1-й подгруппой (8 чел. из 22). Различия были существенными (критерий хи-квадрат 8,8, p = 0,04). Относительный риск появления жалоб на здоровье во второй подгруппе составил RR = 2,5; 95 % CI 1,395–4,481, EF = 60 %. Аллергические проявления также имели место значительно чаще во второй подгруппе (у 5 из 11 чел. против 3 из 22 чел. из первой подгруппы, критерий хи-квадрат 4,043, p = 0,045). Относительный риск появления аллергических проявлений во второй подгруппе составил RR = 3,33; 95 % CI 0,970–11,46, EF = 67 %.

Из дифференцированных жалоб на повторяющиеся головные боли указали из первой подгруппы только 9 человек, а из второй – все, что различалось с высокой степенью достоверности: критерий хи-квадрат 10,72, p = 0,002. Относительный риск составил RR = 2,44; 95 % CI 1,479–4,039, EF = 59,1 %. Среди студентов второй подгруппы более частыми были также жалобы на раздражительность (критерий хи-квадрат 3,34, p = 0,068). Относительный риск составил RR = 2,50; 95 % CI 0,834–7,493, EF = 58,3 %. Жалобы на боли в животе и боли в спине также были более характерны для студентов второй подгруппы, однако без достаточной достоверности. Боли в ногах были отмечены обучающимися с хроническим заболеваниями достоверно чаще (критерий хи-квадрат 14,061, p < 0,001). Относительный риск появления жалоб на боли в ногах составил RR = 8,0; 95 % CI 2,033–31,486, EF = 87,5 %.

Таким образом, было установлено, что обучающиеся с хроническими заболеваниями, осваивающие профессии с вредными условиями труда, являются группой повышенного риска ухудшения состояния здоровья, требуют наблюдения и решения вопроса их профессиональной пригодности к работе по осваиваемым профессиям.

Обсуждение. В современных реалиях на фоне закономерного роста IT и соответствующих «цифровых» профессий остаются востребованными на рынке труда квалифицированные рабочие, подготовка которых осуществляется в организациях СПО. В их число входят, как приоритетные, профессии металлообрабатывающих производств, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих отраслей и ряд других [20][21]. Оценка состояния здоровья и функциональных возможностей студентов СПО показала, что процесс адаптации обучающихся, осваивающих профессии нефтегазовой промышленности, к условиям производственного обучения оценивается как напряженный и сопровождается рисками здоровью выпускников и молодых рабочих [22][23].

Вместе с тем, в настоящее время качество медицинского обслуживания в организациях СПО значительно уступает общеобразовательным организациям по обеспеченности медицинскими кадрами, что является существенной преградой для решения проблемы сохранения здоровья студентов колледжей [24].

В предлагаемой современной модели охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях в рамках развития пилотного проекта школьной медицины содержится алгоритм работы отделения медицинской помощи обучающимся, в который включены вышеуказанные виды деятельности по профориентации и консультации [6][7][9]. Разработан аудит состояния служб школьного здравоохранения, включающий оценку состояния здоровья обучающихся и распространенность факторов риска здоровью, численность врачебного и сестринского персонала в образовательных организациях, включая учебные заведения профессионального образования [25]. Выполненный в Екатеринбурге и Свердловской области аудит качества медицинской помощи студентам колледжей показал более низкие суммарные баллы по сравнению с аналогичными данными по школам (1,8 и 2,48 соответственно), отсутствие в трети СПО медицинских кабинетов, сложности с проведением профилактических осмотров [26]. В связи с этим в ряде колледжей обучающиеся не проходили профилактические медицинские осмотры, а контроль за прохождением осмотров по месту жительства отсутствовал. Авторы заключают, что должна быть предусмотрена возможность получения адекватной медицинской помощи как подростками, так и взрослыми студентами для оценки динамики состояния здоровья за время обучения.

В странах Европы дуальная система профессиональной подготовки реализуется в условиях сложившейся системы ранней профессиональной ориентации [4][5]. Важным фактором также является медицинское обеспечение учащейся молодежи в возрасте 15–25 лет врачами подростковой медицины или педиатрами, имеющими такую подготовку. Это позволяет качественно учитывать наличие заболеваний, ограничивающих обучение и работу по выбранной подростком специальности, а также проявления профессионально обусловленных заболеваний у студентов профессиональных колледжей [27–32]. Обсуждение важности развития подростковой медицины для решения задач охраны здоровья лиц подросткового и молодого возраста широко дискутируется организаторами здравоохранения разных стран [33][34].

Заключение. В условиях ухудшения состояния здоровья лиц подросткового возраста не разработаны необходимые алгоритмы организации медицинского обеспечения студентов СПО с учетом характера учебно-производственной нагрузки, особенностей возрастного состава обучающихся (от 14 до 22 и более лет), обслуживание которых осуществляется в педиатрической службе и во взрослой сети по месту жительства и обучения. Результаты исследований показывают, что в организации СПО поступает значительное абитуриентов, имеющих заболевания и трудности с адаптацией к условиям обучения. Это проявляется в ухудшении показателей качества жизни по опроснику MOS SF-36, росте жалоб и повышенной утомляемости по сравнению со студентами, не имеющими хронической патологии, преимущественно у обучающихся второго года обучения, что обусловлено возрастающей учебно-производственной нагрузкой. Сделаны выводы, что обучающиеся с хроническими заболеваниями, осваивающие профессии с вредными условиями труда, являются группой повышенного риска ухудшения состояния здоровья, требуют наблюдения и решения вопроса их профессиональной пригодности к работе по осваиваемым профессиям. Рассматриваются модели школьной медицины, предлагаемые для общеобразовательных и профессиональных организаций. В зарубежных исследованиях показана возможность раннего формирования производственно-обусловленных заболеваний в отдельных профессиях на этапе завершения обучения, что подтверждает актуальность внимания к вопросам профессиональной ориентации подростков, врачебной профессиональной консультации, созданию эффективной системы медицинского обеспечения лиц подросткового возраста и учащейся молодежи. Важность внимания к охране здоровья будущих молодых профессионалов обусловлена также реализацией практико-ориентированного обучения в большом числе организаций среднего профессионального образования.

1. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций на период с 2013 до 2020 года, утв. 18.07.2013.

2. Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях (утвержден приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н).

3. Статистические материалы. Заболеваемость детского населения России (15–17 лет) в 2019 году с диагнозом, установленным впервые в жизни: часть IX. Москва 2020 г. Доступно по: https://resursor.ru/content/statistika-podetskoj-zabolevaemosti-v-rossii-otchet-2019-go (дата обращения: 21.09.2021).

4. Характеристики качества жизни и условий жизнедеятельности обучающихся 14–19 лет в профессиональных колледжах и школах (Кучма В.Р., Шубочкина Е.И., Иванов В.Ю., Ибрагимова Е.М., Чепрасов В.В., Блинова Е.Г., Новикова И.И., Янушанец О.И., Петрова Е.А.). Свидетельство о регистрации базы данных RU 2020620455, 11.03.2020. Заявка № 2020620285 от 02.03.2020.

Список литературы

1. Дудырев Ф.Ф., Романова О.А., Шабалин А.И., Абанкина И.В. Молодые профессионалы для новой экономики: среднее профессиональное образование в России. Монография. М., 2019. С. 272. doi: 10.17323/978-5-7598-1937-0

2. Иванов В.Ю., Шубочкина Е.И., Чепрасов В.В. Медико-социальные аспекты профессиональной ориентации старшеклассников в современных условиях // Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке». 2017. Т. 19. № 9. С. 97–99.

3. Шавалиев А.Н. Об особенностях подготовки квалифицированных кадров в Свердловской области на основе практико-ориентированного (дуального) обучения // Профессиональное образование и рынок труда. 2015. № 5/6. С. 21–23.

4. Матвеев Н.В., Ушанова И.А Дуальное образование расширяет границы: очертание нового международного проекта // Человек и образование. 2016. № 1 (46). С. 72–75.

5. Пахневская О.Г., Романченко А.М., Романченко М.К. Системы профессионального образования России и зарубежных стран // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2017. № 1 (25). С. 153–162.

6. Рапопорт И.К. Состояние здоровья школьников и проблемы выбора профессии // Гигиена и санитария. 2009. № 2. С. 36–38.

7. Плотникова О.В. Врачебная профессиональная консультация подростков с дисплазией соединительной ткани – проблемы, этапы, методология // Профилактическая и клиническая медицина. 2013. № 2(47). С. 62–66.

8. Ибрагимова Е.М., Шубочкина Е.И. Состояние здоровья и медико-социальные особенности подростков, обучающихся по разным программам профессиональной подготовки // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. 2013. № 4. С. 22–26.

9. Шубочкина Е.И., Кучма В.Р., Ибрагимова Е.М. Профессиональная ориентация подростков как медико-социальная проблема подготовки трудового потенциала // Вестник Российского государственного медицинского университета. 2013. № 5–6. С. 78–82.

10. Иванов В.Ю., Шубочкина Е.И., Рапопорт И.К., Ибрагимова Е.М. Профилактика негативных последствий ранней трудовой занятости // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. 2017. № 3. С. 52–63.

11. Кучма В.Р., Шубочкина Е.И., Ибрагимова Е.М., Молдованов В.В., Иванов В.Ю. Условия формирования здоровья трудового потенциала: проблемы, пути решения // Медицина труда и промышленная экология. 2017. № 8. С. 50–54.

12. Бантьева М.Н., Маношкина Е.М., Матвеев Э.Н. Динамика заболеваемости юношей 15–17 лет в Российской Федерации. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2020. Т. 65. № 2. С. 80–85. doi: 10.21508/1027-4065-2020-65-2-80-85

13. Кутумова О.Ю. Заболеваемость подростков Красноярского края по данным обращаемости за медицинской помощью // Медицина. 2018. № 4. С. 58–68. doi: 10.29234/2308-9113-2018-6-4-58-68

14. Мальцев С.В., Сафина Л.З., Мансурова Г.Ш. Состояние здоровья школьников – медицинские и социальные проблемы // Практическая медицина. 2019. Т. 17. № 5. С. 8–15.

15. Ганузин В.М., Штанюк М.Г. Состояние здоровья школьников по данным детского центра здоровья // Детская медицина Северо-Запада. 2020. Т. 8. № 1. С. 90–91.

16. Кучма В.Р., Шубочкина Е.И. Сафонкина С.Г., Молдованов В.В, Ибрагимова Е.М. Санитарно-эпидемиологическое благополучие образовательных учреждений и риски здоровью детей и подростков // Анализ риска здоровью. 2014. № 1. С. 65–72.

17. Тармаева И.Ю., Ефимова Н.В., Ханхареев С.С., Богданова О.Г. Оценка риска здоровью обучающихся образовательных учреждений, обусловленного факторами среды обитания // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2015. № 5. С.105–108.

18. Шубочкина Е.И., Ибрагимова Е.М., Молдованов В.В., Иванов В.Ю. Профилактическая среда в образовательных организациях профессионального образования: актуальные проблемы и пути решения // Здоровье населения и среда обитания. 2015. № 8 (269). С. 46–50.

19. Измеров Н.Ф., Бухтияров И.В., Денисов Э.И. Оценка профессиональных рисков для здоровья в системе доказательной медицины // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. 2016. № 1. С. 14–20.

20. Гуртов В., Федорова Е., Мазаева К. Наиболее востребованные рабочие профессии в промышленном секторе // Общество и экономика. 2015. № 4–5. С. 165–172. doi: 10.31857/S020736760008842-5

21. Будзинская О.В. Прогнозирование потребности в квалифицированных кадрах на примере нефтегазовой отрасли // Социально-трудовые исследования. 2020. № 3 (40). С. 81–89. doi: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-81-89

22. Ступина М.Ю. Сетко Н.П. Физиолого-гигиеническая характеристика состояния здоровья подростков, обучающихся профессии бурильщика // Здоровье населения и среда обитания. 2018. № 11 (308). С. 18–21. doi: 10.35627/2219-5238/2019-308-11-18-21

23. Ступина М.Ю., Сетко Н.П. Оценка риска здоровью подростков, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования // Оренбургский медицинский вестник. 2018. Т. VI. № 3 (23). С. 49–53.

24. Кучма В.Р., Макарова А.Ю., Рапопорт И.К. Медицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях Российской Федерации: проблемы и пути решения // Здравоохранение Российской Федерации. 2014. Т. 58. № 3. С. 4–9.

25. Кучма В.Р. Научные основы разработки и внедрения современных моделей охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. 2017. № 3. С. 19–29.

26. Казанцева А.В., Ануфриева Е.В. Результаты аудита качества медицинской помощи подросткам, обучающихся в колледжах Свердловской области // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. 2019. № 2. С. 31–38.

27. Шубочкина Е.И Охрана здоровья учащихся в организациях среднего профессионального образования в европейских странах (научный обзор) // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. 2020. № 4. С. 21–31.

28. Michaud P-A, Jansen D, Schrier L, Vervoort J, Visser A, Dembinski L. An exploratory survey on the state of training in adolescent medicine and health in 36 European countries. Eur J Pediatr. 2019;178(10):1559–1565. doi: 10.1007/s00431-019-03445-1

29. Hanvold TN, Kines P, Nykänen M, et al. Occupational safety and health among young workers in the Nordic Countries: A systematic literature review. Saf Health Work. 2019;10(1):3–20. doi: 10.1016/j.shaw.2018.12.003

30. Hanvold TN, Wærsted M, Mengshoel AM, Bjertness E, Twisk J, Veiersted KB. A longitudinal study on risk factors for neck and shoulder pain among young adults in the transition from technical school to working life. Scand J Work Environ Health. 2014;40(6):597–609. doi: 10.5271/sjweh.3437

31. Hougaard MG, Winther L, Søsted S, Zachariae C, Johansen JD. Occupational skin diseases in hairdressing apprentices – has anything changed? Contact Dermatitis. 2015;72(1):40–46. doi: 10.1111/cod.12315

32. Foss-Skiftesvik MH, Winther L, Johnsen CR, Zachariae C, Johansen JD. Incidence of skin and respiratory diseases among Danish hairdressing apprentices. Contact Dermatitis. 2017;76(3):160–166. doi: 10.1111/cod.12744

33. Lee L, Upadhya KK, Matson PA, Adger H, Trent ME. The status of adolescent medicine: building a global adolescent workforce. Int J Adolesc Med Health. 2016;28(3):233–243. doi: 10.1515/ijamh-2016-5003

34. Golub SA, Arunakul J, Hassan A. A global perspective: training opportunities in Adolescent Medicine for healthcare professionals. Curr Opin Pediatr. 2016;28(4):447–453. Doi: 10.1097/MOP.0000000000000366

Об авторах

Е. И. ШубочкинaРоссия

Шубочкина Евгения Ивановна – доктор медицинских наук, главный научный сотрудник лаборатории комплексных проблем гигиены детей и подростков

Ломоносовский пр., д. 2, стр. 1, г. Москва, 119991

Е. Г. Блиновa

Россия

Блинова Елена Геннадьевна – доктор медицинских наук, профессор кафедры общей гигиены, гигиены детей и подростков

ул. Ленина, д. 12, г. Омск, 644099

Рецензия

Для цитирования:

Шубочкинa Е.И., Блиновa Е.Г. Современные аспекты обучения в организациях среднего профессионального образования и здоровье обучающихся. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2021;(10):53-59. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-10-53-59

For citation:

Shubochkina E.I., Blinova E.G. Contemporary Aspects of Training in Vocational Secondary Schools and Students’ Health. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2021;(10):53-59. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-10-53-59

.png)