Перейти к:

Вибрационная болезнь: дозостажевые характеристики и особенности клинической картины при воздействии локальной вибрации и сочетанном воздействии локальной и общей вибрации

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-12-30-35

Аннотация

Введение. Вибрационная болезнь (ВБ) возникает при длительном воздействии производственной вибрации выше предельно допустимого уровня (ПДУ) и проявляется поражением периферической сосудистой и нервной систем, нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Цель работы: изучить дозостажевую нагрузку и особенности клинической картины вибрационной болезни у работающих, подвергающихся воздействию локальной вибрации и сочетанному воздействию локальной и общей вибрации.

Материалы и методы. В исследование вошло 136 мужчин. Группу I составили 60 лиц с вибрационной болезнью, обусловленной воздействием локальной вибрации (средний возраст 49,5 ± 7,4 года), в группу II включено 76 пациентов с вибрационной болезнью, связанной с сочетанным воздействием локальной и общей вибрации (средний возраст 55,7 ± 4,8 года).

Результаты. Обследованные работали во вредных условиях труда классов 3.1–3.4. На большинстве рабочих мест отмечено превышение предельно допустимого уровня вибрации. Уровни локальной вибрации в группах не различались и составили 115,0 и 118,0 дБ, уровень общей вибрации в группе II – 116,0 дБ. Стаж работы и возраст на момент установления профессионального заболевания у людей, контактировавших только с локальной вибрацией, имели меньшие значения, чем у лиц, подвергавшихся сочетанному воздействию локальной и общей вибрации. В группе лиц, контактирующих с локальной вибрацией, в 2 раза чаще выявлялся ангиодистонический синдром, среди пациентов с вибрационной болезнью, обусловленной сочетанным воздействием локальной и общей вибрации, была выше доля лиц с сопутствующей патологией (люмбалгия, периартроз).

Заключение. Полученные результаты указывают на необходимость снижения вибрационной нагрузки и проведения лечебных и профилактических мероприятий для сохранения здоровья и трудоспособности работающих.

Для цитирования:

Чистова Н.П., Маснавиева Л.Б., Кудаева И.В. Вибрационная болезнь: дозостажевые характеристики и особенности клинической картины при воздействии локальной вибрации и сочетанном воздействии локальной и общей вибрации. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2021;1(12):30-35. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-12-30-35

For citation:

Chistova N.P., Masnavieva L.B., Kudaeva I.V. Vibration Disease: Exposure Level and Duration-Dependent Characteristics and Features of the Clinical Picture Following Local and Combined Local and Whole Body Vibration. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2021;1(12):30-35. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-12-30-35

Введение. В структуре профессиональной патологии от воздействия физических факторов за последние 5–10 лет вибрационная болезнь (ВБ) (код по МКБ-10 Т75.2) неизменно занимает второе место1. Вибрационная болезнь возникает при длительном воздействии производственной вибрации выше предельно допустимого уровня и представляет собой хроническое профессиональное заболевание, проявляющееся в виде поражения периферической сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата [1]2.

В клинической картине ВБ от воздействия локальной вибрации выделяют периферический ангиодистонический синдром, в том числе с ангиоспазмами пальцев рук, синдром сенсорной либо вегетативно-сенсорной полиневропатии верхних конечностей, который может сопровождаться миодистрофическими нарушениями, компрессионными туннельными невропатиями, деформирующим остеоартрозом преимущественно локтевых суставов [2][3]. Клиническая симптоматика у пациентов с ВБ от воздействия общей вибрации включает ангиодистонический синдром (церебральный или периферический), сенсорную (вегетативно-сенсорную) полиневропатию нижних конечностей в сочетании с полирадикулоневропатиями [3]. При сочетанном воздействии локальной и общей вибрации страдают сосуды и нервы как верхних, так и нижних конечностей, центральная нервная система, шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника, суставы [4]. Причем выраженность клинической симптоматики нарастает с увеличением времени и силы экспозиции, а также при неэффективных и малоэффективных профилактических мероприятиях [5][6].

По данным Министерства здравоохранения РФ в 47 % случаев условия труда признаются вредными и опасными, а экономические потери на лечение и социальные выплаты лицам с профессиональными заболеваниями оцениваются более чем в 200 млрд рублей [7]. В связи с этим необходима гигиеническая оценка условий труда для представителей вредных и опасных профессий. Оценка санитарно-гигиенических условий на рабочих местах позволяет прогнозировать риск развития профессиональных заболеваний и разрабатывать управленческие решения, направленные на сохранение здоровья работающих.

Цель исследования – изучить дозостажевую нагрузку и особенности клинической картины вибрационной болезни у работающих, подвергающихся воздействию локальной вибрации и сочетанному воздействию локальной и общей вибрации.

Материалы и методы. В исследование включено 136 человек с установленным клинико-экспертной комиссией диагнозом ВБ, проходивших обследование в ФГБНУ ВСИМЭИ в период 2018–2020 гг. В зависимости от вида воздействующей вибрации было сформировано 2 группы: в группу I вошли 60 лиц с вибрационной болезнью, обусловленной воздействием локальной вибрации (средний возраст 49,5 ± 7,4 года); группу II составили 76 пациентов с ВБ, связанной с сочетанным воздействием локальной и общей вибрации (средний возраст 55,7 ± 4,8 года).

Критериями включения в исследование являлись: мужской пол, возраст от 40 до 60 лет, наличие вибрационной болезни, вызванной воздействием локальной вибрации или сочетанным воздействием локальной и общей вибрации 1, 1–2, 2-й степени, подписанного информированного согласия.

При изучении условий труда обследованных рабочих использованы данные санитарно-гигиенических характеристик, составленных Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области и его территориальными отделами. Профессиональная заболеваемость ретроспективно изучалась по историям болезни пациентов. В работе анализировались следующие показатели: класс условий труда, возраст больного на момент установления профессионального заболевания, степень тяжести ВБ, уровни локальной и общей вибрации на производстве, стаж до установления диагноза ВБ, уровень стажевой дозы вибрации.

Расчет величины стажевой дозы вибрации проводился с учетом эквивалентного уровня виброскорости за смену и стажа работы с виброинструментом [8].

L = Lэкв + 10 × lg(T/T0),

где L – уровень стажевой дозы вибрации, дБ; Lэкв – эквивалентный уровень виброскорости за смену, дБ; lg – десятичный логарифм; T – стаж работы с виброинструментом, лет; T0 – год.

Статистическая обработка результатов исследования выполнялась с помощью программ Statistica 10 и Microsoft Office Excel. Для оценки соответствия количественных признаков нормальному распределению использовался критерий Шапиро – Уилка. Установлено, что распределение большинства признаков не соответствовало нормальному, в связи с этим для описания количественных признаков применялись медиана и интерквартильный диапазон (25–75-й процентили) (Me (LQ; UQ)). При сравнении количественных показателей применялся критерий Манна – Уитни. Статистически значимыми различия признавались при p ˂ 0,05.

Результаты. В ходе априорной оценки условий труда по «Руководству по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» Р 2.2.2006–05 были получены данные о профессиональном риске работающих3. Все лица, вошедшие в исследование, выполняли свою работу во вредных условиях труда. Рабочие места людей, экспонированных локальной вибрацией, относились к классу условий труда 3.1 в 6,6 % случаев, классам условий труда 3.2 и 3.3 – в 36,6 и 46,6 % случаев соответственно, классу 3.4 – в 8,3 % случаев. Для одного человека (проходчик) класс условий труда был установлен как опасный – 4.0. Места работы лиц, подвергавшихся сочетанному воздействию локальной и общей вибрации, принимались как условия труда класса 3.1 в 6,5 % случаев, 3.2 и 3.3 – в 34,2 и 52,6 % случаев соответственно, 3.4 – в 6,6 % случаев.

На большинстве рабочих мест лиц с диагнозом ВБ отмечено превышение ПДУ локальной и общей вибрации. Превышение предельно допустимых значений виброскорости (ПДУ = 112 дБ) производственной локальной вибрации наблюдалось на рабочих местах в группе I – в 100 % случаев, в группе II – в 90,7 % случаев4.

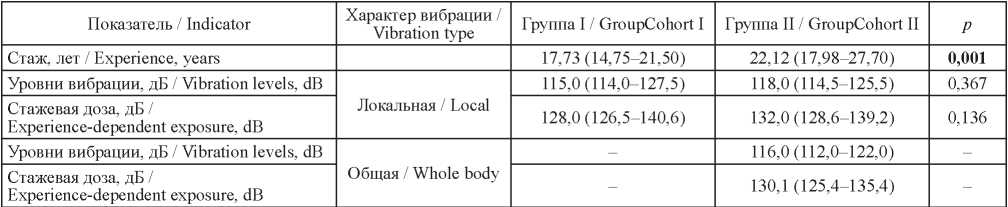

Уровни локальной вибрации в группах не различались и составили 115,0 и 118,0 дБ (табл. 1). Для оценки экспозиции вибрации были рассчитаны индивидуальные и предельные стажевые дозы (ПСД). Для расчета ПСД использовались предельно допустимый корректированный уровень виброскорости, продолжительность воздействия вибрации на работника за смену – 8 часов, величина трудового стажа – 40 лет [5]. При оценке уровней стажевой дозы локальной вибрации в группах I и II не было выявлено статистически значимых межгрупповых различий (p = 0,136). При этом ее среднегрупповые значения были равны или превышали рассчитанную ПСД локальной вибрации, которая составляет 128 дБ.

Таблица 1. Стаже-возрастные характеристики пациентов с вибрационной болезнью

Table 1. Work experience and age characteristics of patients with vibration disease

Примечание: p – уровень статистической значимости различий.

Note: p is the level of statistical difference.

Средние уровни общей вибрации в группе II составляли 116,0 дБ. Значения выше ПДУ общей вибрации категории 1 транспортной (116 дБ) отмечались для условий труда 58 % рабочих мест с сочетанным характером воздействия вибрации, категории 2 транспортно-технологической (101 дБ) – для 84,2 %4. Стажевая доза общей вибрации в группе II составляла 130,1 дБ. Рассчитанная ПСД для общей вибрации категории 1 транспортной и категории 2 транспортно-технологической – 132 и 117 дБ соответственно.

Оценка показателей продолжительности работы во вредных условиях до установления диагноза ВБ выявила, что стаж в группе I был статистически значимо меньше, чем в группе II: 17,7 (14,8–21,5) и 22,1 (18,0–27,7) года соответственно, p = 0,01. Установление диагноза профессионального заболевания в группе I происходило не только при меньшем стаже, но и в более раннем возрасте – 45,5 (40,5–50,0) года, чем в группе II, – 51,0 (46,0–54,0) года, p = 0,0001.

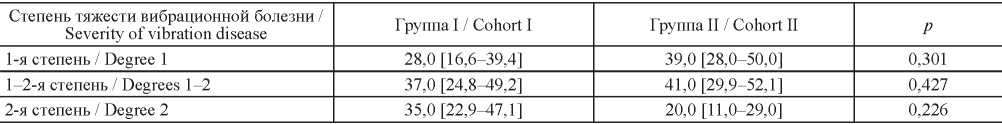

Классификация клинической симптоматики ВБ основана на синдромном принципе с выделением начальных (1-я степень) и умеренно выраженных проявлений (2-я степень). Нами установлено, что в группе I у 28,0 % обследованных лиц были отмечены симптомы, характерные для ВБ 1-й степени тяжести, у 37 % – 1–2-й степени тяжести, 2-я степень ВБ зарегистрирована у 35 % людей (табл. 2). Для 39 % пациентов с ВБ из II группы характерны признаки 1-й степени тяжести ВБ, ВБ 1–2-й степени зарегистрирована у 41 %, 2-й степени тяжести – у 20 % больных.

Таблица 2. Распределение работников в группах в зависимости от тяжести вибрационной болезни, % [ДИ]

Table 2. Distribution of employees within cohorts by severity of vibration disease, % [CI]

Примечание: p – уровень статистической значимости различий.

Note: p is the level of statistical difference.

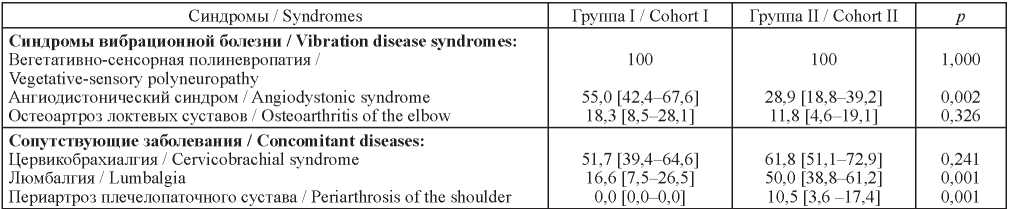

Далее проведен анализ клинических проявлений ВБ у обследованных. Было установлено, что у всех пациентов, подвергавшихся воздействию локальной вибрации, имелась вегетативно-сенсорная полиневропатия верхних конечностей. Ее умеренно выраженная форма встречалась в 4 раза чаще, чем нерезко выраженная (80 и 20 % соответственно). Около половины лиц из группы I страдали ангиодистоническим синдромом (табл. 3). ВБ, обусловленная воздействием локальной вибрации, в 18,3 % случаев проявлялась нарушением опорно-двигательного аппарата – остеоартрозом локтевых суставов.

Таблица 3. Распространенность клинических синдромов вибрационной болезни и сопутствующих заболеваний у работников виброопасных профессий, % [ДИ]

Table 3. The prevalence of clinical syndromes of vibration disease and concomitant diseases in workers exposed to occupational vibration, % [CI]

Примечание: p – уровень статистической значимости различий.

Note: p is the level of statistical significance of the differences.

Наиболее частыми сопутствующими заболеваниями у пациентов с ВБ были цервикобрахиалгия (51,7 %) и люмбалгия (16,6 %). Следует отметить, что все пациенты с люмбалгией страдали цервикобрахиалгией. Более чем у половины обследованных лиц из группы I было выявлено второе профессиональное заболевание – нейросенсорная тугоухость. Она была зарегистрирована у 66,6 % обследованных, еще 10 % лиц имели начальные признаки воздействия шума.

При анализе историй болезни лиц, подвергавшихся сочетанному воздействию локальной и общей вибрации, было установлено, что для них характерна вегетативно-сенсорная полиневропатия как верхних, так и нижних конечностей. Встречаемость умеренно и нерезко выраженной полиневропатии была сопоставима с таковой в группе I и составила 72,4 и 27,6 % соответственно, р = 0,281. При этом распространенность ангиодистонического синдрома в группе II была в 1,9 раза ниже, чем в группе I, р = 0,002. Остеоартроз локтевых суставов у лиц с ВБ от воздействия локальной и общей вибрации встречался в 11,8 % случаев.

Более 60 % пациентов с ВБ от сочетанного воздействия локальной и общей вибрации имели цервикобрахиалгию. Люмбалгия была характерна для каждого второго мужчины, что чаще, чем в группе I (р < 0,01). Наличие одновременно люмбалгии и цервикобрахиалгии наблюдалось у 38,2 % лиц группы II, в то время как у пациентов с ВБ от воздействия локальной вибрации этот показатель был в 2,3 раза ниже (р = 0,006). Среди нарушений опорно двигательного аппарата регистрировался периартроз. Следует отметить, что в группе II у каждого десятого пациента наблюдался периартроз плечелопаточного сустава, у каждого пятнадцатого (6,6 %) — дорсопатия, в то время как в группе I этих патологий выявлено не было (р = 0,001 и р = 0,043 соответственно). Доля лиц, имеющих в качестве второго профессионального заболевания нейросенсорную тугоухость, составила 75 %, начальные признаки воздействия шума отмечались у 6,6 %.

Обсуждение результатов. Большая часть обследуемых до установления диагноза профессионального заболевания работала в условиях, способных вызывать стойкие функциональные изменения в организме (вредные условия труда 3.2) или приводить к развитию профессиональных заболеваний легкой, средней степени тяжести (вредные условия труда 3.3). Менее чем у 10 % пациентов производственные факторы могли вызывать ВБ тяжелой степени (вредные условия труда 3.4) и даже создавать угрозу для жизни (экстремальные условия труда 4.0).

ПДУ – это уровни вибрации, которые при воздействии на человека при ежедневной работе на протяжении 8 часов в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья. При воздействии на организм вибрации, превышающей ПДУ, происходит увеличение риска развития вибрационных нарушений [9]. Все лица, включенные в наше исследование, работали на местах с уровнями вибрации выше ПДУ. При этом около 10 % обследованных из группы II работали в соответствующих по локальной вибрации гигиеническим нормативам условиях, но имели превышение ПДУ по общей вибрации.

Полученные нами данные о стаже и возрасте обследуемых, когда у них была диагностирована ВБ, сопоставимы по стаже-возрастным показателям, полученным в работах А.Г. Чеботарева и С.Н. Зариповой. Ими установлено, что у лиц виброопасных профессий профессиональное заболевание развивалось в возрасте от 45 до 58 лет при стаже работы 17–25 лет [10]. Поскольку действие вибрации на организм способствует изменениям в центральной, периферической нервной и сердечно-сосудистой системах [11][12], можно предположить, что возникновению профессионального заболевания способствует появление возрастных изменений, манифестаций хронических сердечно сосудистых и эндокринных заболеваний, характерных для этого возрастного периода [13][14]. Таким образом, возрастные изменения в организме обследованных могут вносить вклад в развитие ВБ.

Необходимо отметить, средние уровни и стажевые дозы локальной вибрации в изучаемых выборках превышали ПДУ, но были сопоставимы в группах I и II (115 и 118 дБ, 128 и 132 дБ соответственно). При этом у лиц из группы I вибрационная болезнь формировалась в среднем на 4 года раньше, чем в группе II. Возможно, это обусловлено характером их работы (63 % пациентов – это сборщики-клепальщики, 25 % – обрубщики литья, проходчики, вальщики леса, горнорабочие, слесаря-сборщики), при выполнении которой отмечаются высокие статико-динамические нагрузки по удержанию виброинструмента и прилагаемые физические усилия, а также вынужденная рабочая поза. Так, по данным исследований, направленных на оценку условий труда сборщиков-клепальщиков, наличие не только вредности, но и тяжести, а также напряженности трудового процесса лиц этой профессии позволяет отнести их труд к 4-му классу (опасные условия труда) [5].

Высокие показатели выявления начальных стадий ВБ (I и I–II степень) у пациентов обеих групп (65 и 80 %, соответственно), с одной стороны, свидетельствуют о своевременности постановки диагноза и эффективности периодических медицинских осмотров, с другой – указывают на необходимость проведения лечебно-профилактических мероприятий и прекращения контакта работника с вибрацией, так как продолжение работы лиц с ВБ в условиях воздействия локальной вибрации на протяжении нескольких лет приводит к значительному ухудшению их здоровья: уменьшению доли лиц с I степенью профессионального заболевания с 48 до 4 % и увеличению со II степенью – с 52 до 96 % [5].

Около двух третей обследованных страдали нейросенсорной тугоухостью. Данные литературы подтверждают высокую частоту коморбидной патологии, обусловленной шумом и тяжелыми физическими нагрузками у лиц с ВБ [15][16].

При анализе данных клинических проявлений ВБ от воздействия локальной вибрации или сочетанного воздействия локальной и общей вибрации обращает на себя внимание ряд различий в распространенности тех или иных синдромов. Так, периферический ангиодистонический синдром сопровождал вегетативно-сенсорную полиневропатию от локального воздействия вибрации в I группе в 2 раза чаще. Это согласуется с исследованиями, указывающими, что одними из начальных клинических проявлений, возникающих в ответ на воздействие локальной вибрации, считаются компоненты синдрома воздействия вибрации на кисти рук (Hand Arm Vibation Syndrome – HAVS) – повышенная чувствительность к холоду, боль в пальцах и онемение [17–20], обусловленные нарушением механизмов регуляции мотонейронов, вазоконстрикцией и изменением структуры мелких сосудов в результате передачи вибрации с рукоятки виброинструмента и статодинамических нагрузок на мышцы рук работающего [21][22].

Как в I, так и во II группе ВБ сопровождалась вертеброгенными неврологическими нарушениями (цервикобрахиалгия, люмбалгия) и патологией суставов: остеоартроз локтевых суставов, плечелопаточный периартроз [23]. Однако у лиц, подвергавшихся сочетанному воздействию локальной и общей вибрации, чаще, чем в группе I, наблюдались люмбалгия, дорсопатии и периартроз плечевых суставов [2]. Высокая частота совместной цервикобрахиалгии и люмбалгии у пациентов II группы может указывать на патологическое влияние вибрации на нервно-мышечный аппарат позвоночника.

Заключение. В результате оценки профессионального риска было установлено, что обследованные пациенты работали во вредных условиях труда классов 3.1–3.4, способствующих формированию профессиональных заболеваний. При этом на рабочих местах лиц группы I уровни локальной вибрации превышали предельно допустимые значения в 100 % случаев. В группе II уровни общей вибрации транспортной категории 1 превышали нормативные в 58 % случаев, значения общей вибрации транспортно-технологической категории 2 – в 84,2 % случаев. Было установлено, что при сопоставимых уровнях и дозах локальной вибрации стаж работы и возраст на момент установления ВБ у людей, контактирующих только с локальной вибрацией, были меньше, чем у лиц, подвергавшихся сочетанному воздействию локальной и общей вибрации.

Около 70 % обследованных имели второе профессиональное заболевание – нейросенсорную тугоухость. При анализе клинических проявлений вибрационной болезни было показано, что в обеих группах пациентов на момент установления профессионального заболевания преобладала ВБ 1-й, 1–2-й степени, ВБ 2-й степени тяжести встречалась реже. Клиническая симптоматика обследованных характеризовалась нерезко либо умеренно выраженной вегетативно-сенсорной полиневропатией, которая часто сопровождалась сопутствующими заболеваниями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. В группе лиц, контактирующих с локальной вибрацией, в 2 раза чаще выявлялся ангиодистонический синдром, а среди пациентов с ВБ, обусловленной сочетанным воздействием локальной и общей вибрации, была выше доля лиц с люмбалгией и периартрозом.

Полученные результаты указывают на необходимость снижения вибрационной нагрузки за счет модернизации процессов и оборудования, усовершенствования средств индивидуальной защиты и др., а также проведения лечебных и профилактических мероприятий для сохранения здоровья и трудоспособности работающих.

1. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2019 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2020. 299 с.

2. Национальное руководство по профпатологии / Под ред. Н.Ф. Измерова. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011. 784 с.

3. Р 2.2.2006–05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

4. СН 2.2.4/2.1.8.566–96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

Список литературы

1. Hong L, Fast W. Inhibition of human dimethylarginine dimethylaminohydrolase-1 by S-nitroso-L-homocysteine and hydrogen peroxide. Analysis, quantification, and implications for hyperhomocysteinemia. J Biol Chem. 2007;282(48):34684–34692. doi: 10.1074/jbc.M707231200

2. Лахман О.Л., Колесов В.Г., Панков В.А. Рукавишников В.С., Шаяхметов С.Ф., Дьякович М.П. Вибрационная болезнь от воздействия локальной вибрации у горнорабочих в условиях Сибири и Крайнего Севера. Иркутск: Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии Сибирского отделения РАМН, 2008. 208 с.

3. Бабанов С.А., Воробьева Е.В. Особенности диагностики и течения вибрационной болезни в условиях современного производства // Трудный пациент. 2010. № 5. С. 28–30.

4. Лагутина Г.Н., Рудакова И.Е., Матюхин В.В., Шардакова Э.Ф. Профессиональная нейроортопедическая патология при воздействии вибрации и физических нагрузок // Бюллетень Восточно-Сибирского Научного Центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. 2006. № 3 (49). С. 87–89.

5. Кулешова М.В., Панков В.А., Дьякович М.П. и др. Вибрационная болезнь у работников авиастроительного предприятия: факторы формирования, клинические проявления, социально-психологические особенности // Гигиена и санитария. 2018. Т. 97. № 10. С. 915–920. doi: 10.18821/0016-9900-2018-97-10-915-920

6. Панков В.А., Рукавишников В.С., Дьякович М.П., Кулешова М.В. Анализ изменений в функциональных системах организма работников в зависимости от дозы воздействия локальной вибрации // Вестник Ангарского государственного технического университета. 2017. № 11. С. 217–223.

7. Хрупачёв А.Г., Хадарцев А.А., Седова О.А. Кашинцева Л.В. Количественная оценка вредного воздействия производственного шума и вибрации на здоровье человека // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. Т. 9. № 28 (217). С. 44–52.

8. Денисов Э.И., Овакимов В.Г. Гигиеническая оценка производственных шумов и вибраций по экспозиции и дозе // Гигиена труда и профессиональные заболевания. 1985. № 2. С. 19–22.

9. Кисленко А.К., Веретенников П.Д., Архилаев М.А. Влияние виброакустических факторов трудового процесса на организм работника // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2007. № 7 (33). С. 54–58.

10. Чеботарёв А.Г. Состояние условий труда и профессиональной заболеваемости работников горнодобывающих предприятий // Горная промышленность. 2018. № 1 (137). С. 92–95. doi: 10.30686/1609-9192-2018-1-137-92-95

11. Любченко П.Н., Горенков Р.В., Казанчян П.О. и др. Сосудистые нарушения и их клинические проявления при воздействии физических факторов // Альманах клинической медицины. 1998. № 1. С. 163–171.

12. Картапольцева Н.В. Общие закономерности поражения центральной и периферической нервной системы при действии физических факторов (локальной вибрации и шума) на организм работающих // Бюллетень Восточно-Сибирского Научного Центра Сибирского Отделения Российской Академии Медицинских Наук. 2012. № 2-1 (84). С. 40–44.

13. Юрьев Ю.Ю., Типисова Е.В. Возрастные аспекты эндокринного статуса у мужчин постоянных и приезжих жителей города Архангельска // Экология человека. 2009. № 7. С. 15–19.

14. Драпкина О.М., Манджиева Б.А. Сосудистый возраст. Механизмы старения сосудистой стенки. Методы оценки сосудистого возраста // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2014. Т. 13. № 5. С. 72–79.

15. Шпагина Л.Н., Захаренков В.В. Профессиональная патология у рабочих промышленных предприятий // Acta Biomedica Scientifica. 2010. № 4. С. 158–160.

16. Ямщикова А.В., Флейшман А.Н., Гидаятова М.О. Коморбидные состояния у больных вибрационной болезнью // Гигиена и санитария. 2019. Т. 98. № 7. С. 718–722.

17. Азовскова Т.А., Вакурова Н.В., Лаврентьева Н.Е. О современных аспектах диагностики и классификации вибрационной болезни // Русский медицинский журнал. 2014. Т. 22. № 16. С. 1206–1209.

18. Tekavec E, Löfqvist L, Larsson A, et al. Adverse health manifestations in the hands of vibration exposed carpenters – a cross sectional study. J Occup Med Toxicol. 2021;16(1):16. doi: 10.1186/s12995-021-00305-3

19. Ali K, Sharma G, Raza N, Mufti A. Potential risk of developing peripheral neuropathy in heavy motor driving: A cross-sectional study. J Clin Diagnostic Res. 2020;14(11):CC15– CC20. doi: 10.7860/JCDR/2020/46386.14276

20. Qamruddin AA, Husain NRN, Sidec MY, Hanafi MH, Ripin ZM, Ali N. Prevalence of hand-arm vibration syndrome among tyre shop workers in Kelantan, Malaysia. J Occup Health. 2019;61(6):498–507. doi: 10.1002/1348-9585.12078

21. Ямщикова А.В., Флейшман А.Н., Шумейко Н.И., Гидаятова Н.О. Оценка микроциркуляторных и метаболических нарушений у больных вибрационной болезнью // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2017. Т. 149. № 2. С. 27–30.

22. Бабанов С.А., Татаровская Н.А. Вибрационная болезнь в практике врача терапевта и невролога // Врач. 2013. № 9. С. 9–15.

23. Котиринич И.А. Клинические особенности вибрационной патологии от воздействия общей низкочастотной вибрации и статодинамической перегрузки при управлении самодвижущейся техникой // Бюллетень Восточно-Сибирского Научного Центра Сибирского Отделения Российской Академии Медицинских Наук. 2006. № 3 (49). С. 96–98.

Об авторах

Н. П. ЧистоваРоссия

Чистова Надежда Павловна – аспирант, лаборант-исследователь лаборатории иммуно-биохимических и молекулярно-генетических исследований

12а микрорайон, д. 3, г. Ангарск, 665827

Л. Б. Маснавиева

Россия

Маснавиева Людмила Борисовна – доктор биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории иммуно-биохимических и молекулярно-генетических исследований

12а микрорайон, д. 3, г. Ангарск, 665827

И. В. Кудаева

Россия

Кудаева Ирина Валерьевна – доктор медицинских наук, доцент, заместитель директора по научной работе, заведующая лабораторией клинико-диагностических исследований

12а микрорайон, д. 3, г. Ангарск, 665827

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Чистова Н.П., Маснавиева Л.Б., Кудаева И.В. Вибрационная болезнь: дозостажевые характеристики и особенности клинической картины при воздействии локальной вибрации и сочетанном воздействии локальной и общей вибрации. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2021;1(12):30-35. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-12-30-35

For citation:

Chistova N.P., Masnavieva L.B., Kudaeva I.V. Vibration Disease: Exposure Level and Duration-Dependent Characteristics and Features of the Clinical Picture Following Local and Combined Local and Whole Body Vibration. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2021;1(12):30-35. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-12-30-35

.png)