Перейти к:

Оценка риска осложнения эпидемиологической ситуации по сибирской язве с использованием многофакторного анализа и геоинформационных технологий на примере Свердловской области

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-12-74-84

Аннотация

Введение. Сибирская язва сохраняет актуальность в связи с практически повсеместным распространением в Российской Федерации стационарно неблагополучных по этой инфекции пунктов и почвенных очагов. Свердловская область отличается крупными сибиреязвенными эпизоотиями в прошлом.

Цель исследования: оценить риски осложнения эпидемиологической ситуации по сибирской язве по результатам ранжирования с использованием оптимизированной методики многофакторного анализа и геоинформационных технологий на примере Свердловской области.

Материалы и методы. Рассмотрены архивные и актуализированные данные Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по сибирской язве. Ранжирование административных территорий региона осуществлено с применением ранее разработанной нами методики многофакторного анализа, основанной на определении ранговых величин характеристик стационарно неблагополучных пунктов (R1-8) и дополненной поправочным коэффициентом к ∑R1-8, значения которого зависят от количества внутрисубъектных административных территорий. Введенная модификация позволяет унифицировать методику ранжирования, сравнивать риски по инфекции в субъектах России.

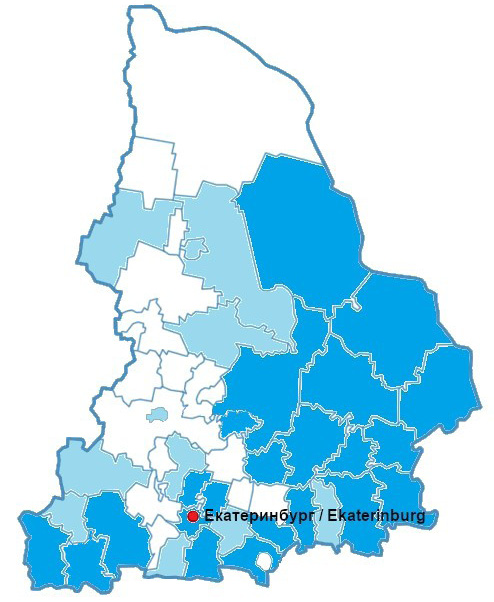

Результаты. В 58 % административных территорий региона отмечена низкая и средняя степени риска осложнения ситуации при наличии территорий высокого риска (42 %), преобладающих на юге и востоке области. Локализация территорий высокого риска и до 70 % стационарно неблагополучных пунктов соотносится с природными зонами, благоприятными для возбудителя сибирской язвы (серые лесные, пойменные почвы в широколиственных, лесостепных ландшафтах и др.).

Выводы. В последние десятилетия Свердловская область относительно благополучна по сибирской язве на фоне наличия факторов риска ее осложнения. Результаты ранжирования обеспечат повышение эффективности эпидемиологического надзора за данной инфекцией.

Ключевые слова

Для цитирования:

Логвин Ф.В., Герасименко Д.К., Буравцева Н.П., Рязанова А.Г., Мезенцев В.М., Никитина А.В., Семенова О.В., Аксенова Л.Ю., Головинская Т.М., Берестов И.В., Перминова С.А., Дорошенко В.А., Куличенко А.Н. Оценка риска осложнения эпидемиологической ситуации по сибирской язве с использованием многофакторного анализа и геоинформационных технологий на примере Свердловской области. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2024;32(12):74-84. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-12-74-84

For citation:

Logvin F.V., Gerasimenko D.K., Buravtseva N.P., Ryazanova A.G., Mezentsev V.M., Nikitina A.V., Semenova O.V., Aksenova L.Yu., Golovinskaya T.M., Berestov I.V., Perminova S.A., Doroshenko V.A., Kulichenko A.N. Anthrax Risk Assessment for the Sverdlovsk Region Using Multivariate Analysis and Geoinformation Technologies. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2024;32(12):74-84. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-12-74-84

Введение. Сибирская язва, особо опасное заболевание, общее для человека и животных, ежегодно регистрируется в Российской Федерации [1]. Сибиреязвенные эпизоотии сельскохозяйственных животных (СХЖ), исторически фиксирующиеся на преобладающей территории России, сопровождались появлением множества стойких почвенных очагов инфекции (за счет способности Bacillus (В.) anthracis к формированию спор) с высоким потенциалом повторной активизации [2–6]. В соответствии со справочной информацией, в Российской Федерации зарегистрировано не менее 37 000 стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов (СНП), активных в XIX–XXI вв. более 72 000 раз1.

Свердловская область – один из крупнейших субъектов Российской Федерации (16-е место по площади территории среди всех регионов России), входящий в состав Уральского федерального округа (УФО) и занимающий северную и среднюю части Уральских гор, западные окраины Западно-Сибирской равнины. Свердловская область отличается высокой численностью (5-е место по России) и плотностью населения (45-е место), является ведущим промышленным центром и значимым транспортно-логистическим узлом страны. В рамках административно-территориального устройства этот субъект УФО включает 30 районов, 25 городов областного значения (г.о.з.), 4 закрытых административно-территориальных образования (ЗАТО)2.

Сибирская язва на Урале в прошлом – не редкость. На территории современной Свердловской области отмечались масштабные эпизоотии, прежде всего связанные с широким развитием в регионе скотоводства и табунного коневодства в XVIII–XIX вв.3 4, и эпидемические проявления сибиреязвенной инфекции [7–14].

Вопросы оценки эпизоотолого-эпидемиологической ситуации по сибирской язве с анализом потенциальных рисков ее осложнения на тех или иных территориях Российской Федерации представляют важное направление современных исследований, способствующих совершенствованию всей системы надзора за инфекцией [5][15–18]. Ранее нами была разработана методика многофакторного ранжирования административно-территориальных единиц (АТЕ) субъектов страны по степени риска осложнения ситуации по сибирской язве [19]. Данная методика подразумевает расчет ранговых величин характеристик СНП и нахождение суммарных рейтингов (∑R1–8) по каждой АТЕ. Наличие в регионах различного количества АТЕ отражается на значениях ∑R1–8, что в итоге не позволяет сравнивать риски в АТЕ, относящихся к разным субъектам. Поэтому с целью возможности проведения сравнительного анализа различных территорий по степени риска осложнения ситуации целесообразна оптимизация и унификация методики.

Важную роль в совершенствовании эпизоотолого-эпидемиологического надзора за сибирской язвой играют технологии геоинформационных систем (ГИС), обеспечивающие разностороннее и качественное изучение данных, повышение эффективности реагирования на вспышки заболевания и реализации профилактических мероприятий [20–23]. В связи с неблагополучием Свердловской области по сибирской язве в прежние годы, актуально ранжирование территории этого региона по степени риска активизации инфекции с использованием современных информационных подходов.

Цель исследования – оценить риски осложнения эпидемиологической ситуации по сибирской язве по результатам ранжирования с применением оптимизированной методики многофакторного анализа и геоинформационных технологий на примере Свердловской области.

Материалы и методы. В процессе исследования использованы актуализированные данные Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по сибирской язве в регионе, архивные, справочные материалы. Имеющиеся сведения о СНП были систематизированы в виде геоинформационных баз данных MS Excel, актуализированы (административная принадлежность, наименования СНП, годы проявления их активности, данные о количестве случаев заболевания животных и людей, географические координаты расположения СНП и др.) и соотнесены в ГИС-программе ArcGIS 10 с административной картой региона для изучения активности СНП, рисков по инфекции и др. [15][19][20][23].

В основе предложенной методики ранжирования административных территорий субъектов Российской Федерации положен анализ оптимального набора основных характеристик СНП, при совокупном учете которых рассчитываются ранговые показатели относительно каждой АТЕ субъекта: количество (ранг R1), число лет активности (R2) и кратность активности (R5) СНП, количество активных СНП (R3) и число лет их активности (R4) за последние 10 лет, плотность (R6) и удельный вес (R7) СНП, индекс эпизоотичности (R8) (обобщенный показатель неблагополучия АТЕ, напряженности ситуации, учитывающая как долю СНП, так и степень проявления их активности) [19].

Суммарный рейтинг рангов факторов по каждой АТЕ вычисляется по формуле (1):

∑R1–8 = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 +R7 + R8 (1)

Представленная методика ранжирования регионов России предполагает учет числа выделенных внутрисубъектных территорий районов, городских округов и т. п., что ведет к прямой зависимости между значениями рангов факторов риска R1–R8 и общим количеством имеющихся в субъекте АТЕ. С целью приведения методики к унифицированному виду и возможности объективного сравнения потенциальных рисков по сибирской язве в пределах АТЕ субъектов, значительно различающихся составом и общим числом административных территорий, на примере ранжирования Свердловской области были введены поправочные (выравнивающие) коэффициенты (kn) к ∑R1–8, позволяющие анализировать результаты ранжирования по единой шкале оценки степени риска. В зависимости от количества АТЕ в субъектах присваиваются поправочные коэффициенты kn от 1,25 до 2,75. Для Свердловской области применен поправочный коэффициент kn = 2,75. Суммарный рейтинг (∑R1–8 корр.) с учетом поправочного коэффициента (kn) рассчитывается по формуле (2):

∑R1–8 корр.= (R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + R7 + R8) : kn (2)

Ранжирование субъектов с учетом выравнивающих коэффициентов допускает распределение АТЕ регионов на 4 группы по степени риска в отношении сибирской язвы. Низкий риск (группа 1) – суммарный рейтинг (∑R1–8 корр.) от 0 до 49,9; средний риск (группа 2) – суммарный рейтинг (∑R1–8 корр.) от 50,0 до 99,9; высокий риск (группа 3) – суммарный рейтинг (∑R1–8 корр.) от 100,0 до 149,9; очень высокий риск (группа 4) – суммарный рейтинг (∑R1–8 корр.) 150,0 и более.

Результаты ранжирования визуализировались на электронной карте субъекта в среде ArcGIS 10. Статистическая обработка выполнялась в MS Excel.

Результаты. По актуализированной информации, на территории Свердловской области насчитывается 372 СНП в 36 из 59 АТЕ (11 г.о.з. и 25 районах), активных в 1900–1984 гг. Большинство пунктов, 221 СНП (59 %), локализовано в 7 районах: Слободо-Туринском (43 СНП), Тугулымском (42), Туринском (31), Ирбитском (29), Камышловском (26), Алапаевском (25), Таборинском (25). Неблагополучными по сибирской язве являются также такие крупные города области, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Алапаевск и др. На остальных территориях (24 АТЕ) СНП не обнаружены.

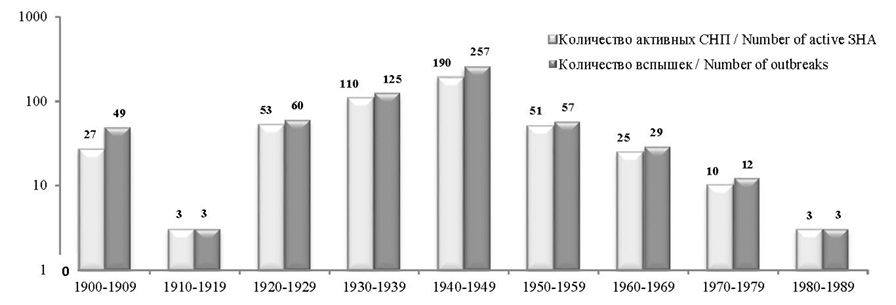

С 1900 г. в регионе сибирская язва отмечалась 595 раз с выраженным преобладанием в 1930–1939 гг. (110 активных СНП/125 вспышек) и 1940–1949 гг. (190/257) (см. рис. 1). Наибольшая частота проявлений инфекции зарегистрирована в Слободо-Туринском (всего 74 вспышки, 34 из них в 1944 г.), Алапаевском (70 очагов, 46 из которых – в 1940–1949 гг.) и Тугулымском (65 вспышек, 37 – в 1939 г.) районах. Последние вспышки зафиксированы в г.о.з. Алапаевске и Белоярском районе в 1984 г.

Согласно имеющимся данным, с 1900 по 1984 г. в 24 АТЕ сибирской язвой заболело не менее 3075 голов (гол.) СХЖ: 1362 лошади, 1260 гол. крупного рогатого скота (КРС), 415 гол. мелкого рогатого скота (МРС), 38 свиней. Значительное количество пораженных СХЖ наблюдалось в Богдановичском районе (более 1803 гол.) и г.о.з. Березовском (720).

Архивные сведения о случаях заболевания сибирской язвой людей в Свердловской области ограничены данными за определенные периоды. В 1908–1979 гг. заражения людей наблюдались в 37 населенных пунктах области с наибольшим числом в 1920–1942 гг. (70 % всех случаев). С 1920 по 1960 г. сибиреязвенная инфекция подтверждена у 856 человек. Случаи болезни людей учтены в 1927, 1945, 1946, 1950, 1974 гг. Также в процессе вспышки сибирской язвы в г. Свердловске в 1979 г. в результате реализации аспирационного механизма передачи возбудителя в инфекционный процесс были вовлечены 96 человек с развитием легочной формы болезни и свыше 60 СХЖ2 3 [7–14].

После 1979 г. в Свердловской области сибирская язва у людей не отмечалась, а последние зафиксированные случаи среди СХЖ наблюдались в 1983–1984 гг.

На основе оценки ∑R1–8 корр., с применением ArcGIS 10 произведено ранжирование АТЕ Свердловской области по степени риска осложнения ситуации по сибирской язве. Поскольку в состав субъекта включены 59 АТЕ, среди которых СНП отсутствуют среди более 30 % АТЕ, то при расчете ∑R1–8 корр. использован поправочный коэффициент kn = 2,75. В результате административные территории области распределились на три группы с низким, средним, высоким потенциальным риском, при этом АТЕ очень высокого риска (∑R1–8 корр. = 150,0 и более) в данном регионе УФО не представлены (см. табл. и рис. 2).

Группа с низкой степенью риска включает 23 АТЕ, в которых сибирская язва не регистрировалась, СНП отсутствуют.

К группе средней степени риска отнесены 11 АТЕ (4 г.о.з. и 7 районов) с 18 СНП, активными в течение 1927–1984 гг. (22 вспышки). Известно о заболевании 25 КРС, 44 МРС, 1 свиньи, 12 лошадей в 5 АТЕ (г.о.з. Карпинск, г.о.з. Полевской, Белоярский, Верхотурский, Серовский районы). После 1960 г. активность проявляли 2 СНП Белоярского района – это с. Некрасово (1965 г.) и с. Камышево (1979 г., 1984 г.). Среди АТЕ второй группы более высокие значения суммарного рейтинга (∑R1–8 корр. ≥ 91,45) получены для Пышминского (2 СНП/2 вспышки), Шалинского (3/3), Белоярского (3/4) районов.

Группа высокого риска объединяет 25 АТЕ (7 г.о.з. и 18 районов), в т. ч. г. Екатеринбург и Сысертский район, пострадавшие от вспышки сибирской язвы 1979 г. АТЕ этой группы локализуются на юге, юго-востоке и востоке области. Здесь расположено 354 СНП с 573-кратной активностью (максимум – в 1940–1949 гг.) и заболеванием сибирской язвой свыше 2900 СХЖ; из них более 790 КРС, 1200 лошадей – в Богдановичском районе в 1927–1930 гг. Крупная вспышка произошла в 1950 г. в п. Ключевске (г.о.з. Березовский) с вовлечением в эпизоотический процесс 425 КРС, 267 МРС, 20 свиней, 8 лошадей. Значительное неблагополучие отмечено в Ирбитском (∑R1–8 корр. = 140,7), Камышловском (136,7), Слободо-Туринском (148,7), Тугулымском (143,3), Туринском (139,5) районах, где находится до 46,5 % СНП региона и зарегистрировано 43,5 % всех сибиреязвенных очагов. С учетом ранговых величин R1, R2, R5-8 (Rср. = 58,2) лидирует Слободо-Туринский район, в пределах которого учтено преобладающее количество СНП (43), кратность их активности (74 очага), присутствуют наиболее высокие риски осложнения ситуации по инфекции.

Характер пространственного распределения СНП, сохранение потенциальной активности расположенных на их территории сибиреязвенных почвенных очагов, эпизоотические проявления инфекции зависят от климатических, почвенных условий среды, эрозионных, антропогенных факторов [3, 4, 8, 24, 25]. Несмотря на то что эти природные факторы риска не представлены в используемой методике ранжирования, нами проведен анализ соотнесения расположения СНП с разными типами почв и ландшафтов для изучения возможности использования данного критерия при определении территорий с более высоким риском проявления инфекции.

Свердловская область находится в трех природных районах – Восточно-Европейском равнинном, Западно-Сибирском равнинном, Уральском равнинно-горном. Климат умеренно холодный, континентальный, до 80 % всей территории входит в таежную зону, на юго-востоке, крайнем юго-западе региона встречаются участки лесостепей. В Свердловской области имеется порядка 35 типов почв.

В результате соотнесения локализации СНП с зонами различных почвенно-ландшафтных типов показано, что до 340 СНП высокой (325 СНП) и средней (15) групп риска представлены на территориях, наиболее благоприятных для существования B. anthracis: широколиственные, таежные, лесостепные ландшафты в сочетании с дерновыми, серыми лесными, пойменными черноземными типами почв с содержанием гумуса до 6–10 %. Климатические условия перечисленных природных зон заметно более мягкие, чем в западных, северных, северо-восточных районах области.

АТЕ с низкой, средней степенью риска занимают обширные северные, западные территории, где отмечается суровый климат, повышенная кислотность с застойной переувлажненностью почв, содержание гумуса в почвах не превышает 2–5 %.

Рис. 1. Проявления активности СНП в Свердловской области по периодам в 1900–1989 гг.

Fig. 1. Manifestations of activity of stationary hazardous areas in the Sverdlovsk Region by decades, 1900–1989

Таблица. Результаты многофакторного ранжирования Свердловской области по степени риска осложнения ситуации по сибирской язве

Table. Results of multiple factor ranking of the Sverdlovsk Region by anthrax risk

|

№ |

Административно-территориальные единицы / Administrative units |

Количество СНП / Number of SHA |

Число лет активности СНП / Number of SHA activity years |

Количество активных СНП за последние 10 лет / Number of active SHA in the last 10 years |

Число лет активности СНП за последние 10 лет / Number of SHA activity years in the last 10 years |

Кратность активности СНП / Multiplicity of SHA activity |

Плотность СНП (на 1000 км2) / Density of SHA (per 1,000 km2) |

Удельный вес СНП / Specific gravity of SHA |

Индекс эпизоотичности / Epizootic index |

∑R1–8 |

∑R1–8 корр. (kn = 2,75) / ∑R1–8 kor. (kn = 2,75) |

Группа риска / Risk group |

||||||||

|

n |

R1 |

n |

R2 |

n |

R3 |

n |

R4 |

n |

R5 |

n |

R6 |

n |

R7 |

n |

R8 |

|||||

|

1 |

г.о.з. Алапаевск / Alapaevsk |

2 |

34,5 |

2 |

31,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

2 |

30 |

1,848 |

38 |

0,2 |

45,5 |

0,005 |

38 |

277,5 |

100,9 |

3 |

|

2 |

г.о.з. Асбест / Asbest |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

3 |

г.о.з. Березовский / Berezovsky |

3 |

39 |

1 |

26,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

3 |

34,5 |

2,664 |

44 |

0,176 |

43 |

0,002 |

33 |

280 |

101,8 |

3 |

|

4 |

г.о.з. Верхняя Пышма / Verkhnyaya Pyshma |

3 |

39 |

3 |

35,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

3 |

34,5 |

2,641 |

43 |

0,107 |

35 |

0,004 |

37 |

284 |

103,3 |

3 |

|

5 |

г.о.з. Екатеринбург / Yekaterinburg |

3 |

39 |

8 |

51,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

15 |

46 |

2,616 |

42 |

0,158 |

40,5 |

0,015 |

45 |

324 |

117,8 |

3 |

|

6 |

г.о.з. Заречный / Zarechny |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

7 |

г.о.з. Ивдель / Ivdel |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

8 |

г.о.з. Ирбит/ Irbit |

1 |

28 |

4 |

40 |

0 |

30 |

0 |

30 |

4 |

39 |

15,625 |

57 |

1 |

58,5 |

0,048 |

53,5 |

336 |

122,2 |

3 |

|

9 |

г.о.з. Каменск-Уральский / Kamensk-Uralsky |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

10 |

г.о.з. Камышлов / Kamyshlov |

1 |

28 |

4 |

40 |

0 |

30 |

0 |

30 |

7 |

41 |

19,231 |

59 |

1 |

58,5 |

0,048 |

53,5 |

340 |

123,6 |

3 |

|

11 |

г.о.з. Карпинск / Karpinsk |

1 |

28 |

1 |

26,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

1 |

26 |

0,167 |

25 |

0,111 |

37 |

0,001 |

30,5 |

233 |

84,73 |

2 |

|

12 |

г.о.з. Качканар / Kachkanar |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

13 |

г.о.з. Кировград / Kirovgrad |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

14 |

г.о.з. Красноуральск / Krasnouralsk |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

15 |

г.о.з. Краснотурьинск / Krasnoturinsk |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

16 |

г.о.з. Красноуфимск / Krasnoufimsk |

1 |

28 |

3 |

35,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

3 |

34,5 |

7,874 |

53 |

0,2 |

45,5 |

0,007 |

39 |

295,5 |

107,5 |

3 |

|

17 |

г.о.з. Кушва / Kushva |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

18 |

г.о.з. Нижний Тагил / Nizhny Tagil |

1 |

28 |

1 |

26,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

1 |

26 |

0,244 |

27 |

0,045 |

29 |

0,0005 |

25,5 |

222 |

80,73 |

2 |

|

19 |

г.о.з. Нижняя Салда / Nizhnyaya Salda |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

20 |

г.о.з. Нижняя Тура / Nizhnyaya Tura |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

21 |

г.о.з. Первоуральск / Pervouralsk |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

22 |

г.о.з. Полевской / Polevskoy |

1 |

28 |

1 |

26,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

1 |

26 |

0,645 |

32 |

0,077 |

34 |

0,0009 |

27,5 |

234 |

85,09 |

2 |

|

23 |

г.о.з. Ревда / Revda |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

24 |

г.о.з. Североуральск / Severouralsk |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

Продолжение таблицы / Table continued

|

№ |

Административно-территориальные единицы / Administrative units |

Количество СНП / Number of SHA |

Число лет активности СНП / Number of SHA activity years |

Количество активных СНП за последние 10 лет / Number of active SHA in the last 10 years |

Число лет активности СНП за последние 10 лет / Number of SHA activity years in the last 10 years |

Кратность активности СНП / Multiplicity of SHA activity |

Плотность СНП (на 1000 км2) / Density of SHA (per 1,000 km2) |

Удельный вес СНП / Specific gravity of SHA |

Индекс эпизоотичности / Epizootic index |

∑R1–8 |

∑R1–8 корр. (kn = 2,75) / ∑R1–8 kor. (kn = 2,75) |

Группа риска / Risk group |

||||||||

|

n |

R1 |

n |

R2 |

n |

R3 |

n |

R4 |

n |

R5 |

n |

R6 |

n |

R7 |

n |

R8 |

|||||

|

25 |

г.о.з. Серов/ Serov |

1 |

28 |

1 |

26,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

1 |

26 |

0,149 |

24 |

0,027 |

24 |

0,0003 |

24 |

212,5 |

77,27 |

2 |

|

26 |

ЗАТО Лесной / Lesnoy |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

27 |

ЗАТО Новоуральск / Novouralsk |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

28 |

ЗАТО Свободный / Svobodny |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

29 |

ЗАТО Уральский / Uralsky |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

30 |

Алапаевский район / Alapaevsky district |

25 |

53,5 |

12 |

55,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

70 |

58 |

2,491 |

40 |

0,221 |

47 |

0,032 |

49 |

363 |

132 |

3 |

|

31 |

Артемовский район / Artemovsky district |

10 |

45,5 |

4 |

40 |

0 |

30 |

0 |

30 |

11 |

43,5 |

4,993 |

51 |

0,323 |

50 |

0,014 |

44 |

334 |

121,5 |

3 |

|

32 |

Артинский район / Artinsky district |

4 |

42 |

4 |

40 |

0 |

30 |

0 |

30 |

4 |

39 |

1,439 |

37 |

0,068 |

32 |

0,003 |

35 |

285 |

103,6 |

3 |

|

33 |

Ачитский район / Achitsky district |

2 |

34,5 |

2 |

31,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

3 |

34,5 |

0,963 |

34 |

0,038 |

26 |

0,0009 |

27,5 |

248 |

90,18 |

2 |

|

34 |

Байкаловский район / Baykalovsky district |

11 |

47,5 |

6 |

45,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

16 |

47 |

4,797 |

50 |

0,164 |

42 |

0,012 |

43 |

335 |

121,8 |

3 |

|

35 |

Белоярский район / Beloyarsky district |

3 |

39 |

4 |

40 |

0 |

30 |

0 |

30 |

4 |

39 |

0,612 |

30,5 |

0,065 |

31 |

0,003 |

35 |

274,5 |

99,82 |

2 |

|

36 |

Богдановичский район / Bogdanovichsky district |

6 |

44 |

6 |

45,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

12 |

45 |

4,005 |

47 |

0,154 |

38,5 |

0,011 |

42 |

322 |

117,1 |

3 |

|

37 |

Верхнесалдинский район / Verkhnesaldinsky district |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

38 |

Верхотурский район / Verkhotursky district |

2 |

34,5 |

2 |

31,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

2 |

30 |

0,406 |

28 |

0,045 |

29 |

0,001 |

30,5 |

243,5 |

88,55 |

2 |

|

39 |

Гаринский район / Garinsky district |

11 |

47,5 |

6 |

45,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

18 |

48 |

0,656 |

33 |

0,275 |

48 |

0,020 |

46 |

328 |

119,3 |

3 |

|

40 |

Ирбитский район / Irbitsky district |

29 |

56 |

16 |

59 |

0 |

30 |

0 |

30 |

45 |

56 |

6,141 |

52 |

0,282 |

49 |

0,054 |

55 |

387 |

140,7 |

3 |

|

41 |

Каменский район / Kamensky district |

10 |

45,5 |

5 |

43 |

0 |

30 |

0 |

30 |

11 |

43,5 |

4,660 |

49 |

0,154 |

38,5 |

0,009 |

41 |

320,5 |

116,5 |

3 |

|

42 |

Камышловский район / Kamyshlovsky district |

26 |

55 |

7 |

49 |

0 |

30 |

0 |

30 |

36 |

54 |

11,728 |

55 |

0,481 |

53 |

0,040 |

50 |

376 |

136,7 |

3 |

|

43 |

Красноуфимский район / Krasnoufimsky district |

12 |

49 |

12 |

55,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

24 |

50,5 |

3,517 |

46 |

0,179 |

44 |

0,026 |

47 |

352 |

128 |

3 |

|

44 |

Невьянский район / Nevyansky district |

1 |

28 |

3 |

35,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

3 |

34,5 |

0,498 |

29 |

0,028 |

25 |

0,001 |

30,5 |

242,5 |

88,18 |

2 |

|

45 |

Нижнесергинский район / Nizhneserginsky district |

5 |

43 |

6 |

45,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

9 |

42 |

1,002 |

35 |

0,109 |

36 |

0,008 |

40 |

301,5 |

109,6 |

3 |

Продолжение таблицы / Table continued

|

№ |

Административно-территориальные единицы / Administrative units |

Количество СНП / Number of SHA |

Число лет активности СНП / Number of SHA activity years |

Количество активных СНП за последние 10 лет / Number of active SHA in the last 10 years |

Число лет активности СНП за последние 10 лет / Number of SHA activity years in the last 10 years |

Кратность активности СНП / Multiplicity of SHA activity |

Плотность СНП (на 1000 км2) / Density of SHA (per 1,000 km2) |

Удельный вес СНП / Specific gravity of SHA |

Индекс эпизоотичности / Epizootic index |

∑R1–8 |

∑R1–8 корр. (kn = 2,75) / ∑R1–8 kor. (kn = 2,75) |

Группа риска / Risk group |

||||||||

|

n |

R1 |

n |

R2 |

n |

R3 |

n |

R4 |

n |

R5 |

n |

R6 |

n |

R7 |

n |

R8 |

|||||

|

46 |

Новолялинский район / Novolyalinsky district |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

47 |

Пригородный район / Prigorodny district |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

48 |

Пышминский район / Pyshminsky district |

2 |

34,5 |

2 |

31,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

2 |

30 |

1,053 |

36 |

0,045 |

29 |

0,001 |

30,5 |

251,5 |

91,45 |

2 |

|

49 |

Режевской район / Rezhevskoy district |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

50 |

Серовский район / Serovsky district |

1 |

28 |

1 |

26,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

1 |

26 |

0,209 |

26 |

0,042 |

27 |

0,0005 |

25,5 |

219 |

79,64 |

2 |

|

51 |

Слободо-Туринский район / Slobodo-Turinsky district |

43 |

59 |

14 |

57 |

0 |

30 |

0 |

30 |

74 |

59 |

15,873 |

58 |

0,935 |

57 |

0,156 |

59 |

409 |

148,7 |

3 |

|

52 |

Сухоложский район / Sukholozhsky district |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

30 |

0 |

30 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

0 |

12 |

132 |

48 |

1 |

|

53 |

Сысертский район / Sysertsky district |

18 |

52 |

8 |

51,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

22 |

49 |

8,863 |

54 |

0,439 |

52 |

0,042 |

51 |

369,5 |

134,4 |

3 |

|

54 |

Таборинский район / Taborinsky district |

25 |

53,5 |

7 |

49 |

0 |

30 |

0 |

30 |

31 |

53 |

2,199 |

39 |

0,781 |

55 |

0,065 |

57 |

366,5 |

133,3 |

3 |

|

55 |

Тавдинский район / Tavdinsky district |

17 |

51 |

10 |

53,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

24 |

50,5 |

2,600 |

41 |

0,395 |

51 |

0,047 |

52 |

359 |

130,5 |

3 |

|

56 |

Талицкий район / Talitsky district |

15 |

50 |

15 |

58 |

0 |

30 |

0 |

30 |

25 |

52 |

3,364 |

45 |

0,158 |

40,5 |

0,028 |

48 |

353,5 |

128,5 |

3 |

|

57 |

Тугулымский район / Tugulymsky district |

42 |

58 |

7 |

49 |

0 |

30 |

0 |

30 |

65 |

57 |

12,601 |

56 |

0,808 |

56 |

0,067 |

58 |

394 |

143,3 |

3 |

|

58 |

Туринский район / Turinsky district |

31 |

57 |

10 |

53,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

39 |

55 |

4,126 |

48 |

0,492 |

54 |

0,059 |

56 |

383,5 |

139,5 |

3 |

|

59 |

Шалинский район / Shalinsky district |

3 |

39 |

3 |

35,5 |

0 |

30 |

0 |

30 |

3 |

34,5 |

0,612 |

30,5 |

0,071 |

33 |

0,003 |

35 |

267,5 |

97,27 |

2 |

|

Итого / Total |

372 |

1770 |

– |

1770 |

– |

1770 |

– |

1770 |

595 |

1770 |

– |

1770 |

– |

1770 |

– |

1770 |

– |

– |

– |

|

Рис. 2. Распределение административных территорий Свердловской области на группы по степени потенциального риска осложнения ситуации по сибирской язве

Fig. 2. Distribution of administrative territories of the Sverdlovsk Region by anthrax risk

Обсуждение. Учет СНП и мониторинг их активности являются важным компонентом эпидемиологического надзора за сибирской язвой. Длительное сохранение в почве жизнеспособности спор B. anthracis обусловливает актуальность ретроспективных данных об активности инфекции, поэтому наличие СНП расценивается как значимый фактор потенциального риска осложнения ситуации по сибирской язве.

В процессе анализа ретроспективных проявлений инфекции в Свердловской области в 1900–1989 гг. отмечено, что динамика активности сибирской язвы претерпевала заметные изменения, а наиболее неблагополучным оказался период 1930–1949 гг. (382 вспышки). Сравнительно невысокое число активных СНП и вспышек до 1930-х гг. может указывать на отсутствие полных, официально задокументированных данных о реальных масштабах сибиреязвенных проявлений. Вводимая в СССР в 1950-х гг. плановая вакцинация восприимчивых СХЖ и становление государственного санитарного-эпидемиологического и ветеринарного надзора обеспечили достоверное снижение общего количества вспышек, а дальнейшее усовершенствование деятельности надзорных служб с ежегодной вакцинацией СХЖ привели к снижению заболеваемости данной инфекцией до спорадического уровня и прекращению ее регистрации после 1984 г. В связи с этим, все 372 СНП Свердловской области – это старые и неманифестные пункты [3].

Изучение особенностей активности сибирской язвы за весь период ее регистрации в Свердловской области в сочетании с многофакторным ранжированием АТЕ субъекта по степени риска осложнения ситуации в отношении сибирской язвы проведены впервые. Ранжирование с учетом ∑R1–8 корр. позволило скорректировать имеющуюся методику многофакторного анализа и выделить в Свердловской области три группы АТЕ с низкой (23 АТЕ), средней (11) и высокой (25) степенью риска. В Ирбитском, Камышловском, Туринском, Слободо-Туринском, Тугулымском районах, где актуализировано не менее 45 % всех СНП с максимальным суммарным рейтингом (∑R1–8 корр. ≥ 136,7), выявлены более высокие риски осложнения ситуации. При относительном благополучии региона по инфекции с отсутствием вспышек за последние 40 лет потенциальные риски осложнения ситуации определены для обширных территорий, относящихся к группам среднего и высокого риска и составляющих до 60 % всех АТЕ области (преимущественно в южных и восточных частях региона). Значительные проявления сибиреязвенного неблагополучия в прошлом и наибольшие риски осложнения ситуации в настоящее время установлены в 5 районах третьей группы, отличающихся максимальными абсолютными и ранговыми величинами количества, кратности активности СНП и связанными с ними расчетными показателями. Однако и в АТЕ среднего риска также возможна активизация болезни, что связано, со «вскрытием» почвенных очагов сибирской язвы в результате воздействия антропогенных (неполный охват вакцинацией СХЖ и др.) и природных (климатические изменения и др.) факторов. Результаты закономерностей расположения СНП в целом показали приуроченность локализации АТЕ, входящих в группу высокого риска, к территориям с преобладанием типов почв, благоприятных для поддержания жизненного цикла B. anthracis.

Введение в разработанную методику ранжирования поправочных (выравнивающих) коэффициентов к ∑R1–8 на примере Свердловской области позволило усовершенствовать, унифицировать данную методику с возможностью межсубъектного сравнения и анализа рисков по инфекции.

Заключение. Проведенный ретроспективный анализ ситуации по сибирской язве в Свердловской области показал, что в настоящее время в данном субъекте наблюдается относительное благополучие по инфекции, свидетельствующее о действенной системе надзора и профилактики сибирской язвы, реализующейся в регионе, на фоне наличия факторов риска ее осложнения.

Использование среды ГИС позволяет изучить особенности активности СНП, связь их размещения и экологической приуроченности в пределах районов (городских округов) с условиями среды (климатическими, почвенно-ландшафтными и др.), а также характер расположения АТЕ разных групп риска с природными факторами. Данные факторы могут рассматриваться в качестве дополнительных критериев, определяющих способность B. anthracis к длительной жизнеспособности в почве, для более полной оценки рисков.

Реализация результатов многофакторного ранжирования в сочетании с ГИС обеспечат повышение эффективности эпидемиологического надзора за сибирской язвой.

1 Черкасский Б.Л., ред. Кадастр стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов Российской Федерации. М.: ИНТЕРСЭН, 2005. 829 с.

2 Справочник по административно-территориальному делению Свердловской области, утв. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 23.10.2024 № 515-П. https://minstroy.midural.ru/uploads/document/2755/2024-spravochnik-po-atd-so-prikaz-ot-23102024-515-p.pdf

3 Черкасский Б.Л. Эпидемиология и профилактика сибирской язвы. М.: ИНТЕРСЭН, 2002. 384 с.

4 Черкасский Б.Л. Путешествие эпидемиолога во времени и пространстве. Воронеж: ФГУП ИПФ «Воронеж», 2003. 640 с.

Список литературы

1. Рязанова А.Г., Скударева О.Н., Герасименко Д.К. и др. Анализ эпизоотолого-эпидемиологической обстановки по сибирской язве в 2023 году в мире, прогноз на 2024 год в Российской Федерации // Проблемы особо опасных инфекций. 2024. № 3. С. 35–41. doi: 10.21055/0370-1069-2024-3-35-41

2. Попова А.Ю., Ежлова Е.Б., Демина Ю.В. и др. Пути совершенствования эпидемиологического надзора и контроля за сибирской язвой в Российской Федерации // Проблемы особо опасных инфекций. 2017. № 1. С. 84–88. doi: 10.21055/0370-1069-2017-1-84-88

3. Маринин Л.И., Дятлов И.А., Шишкова Н.А., Фирстова В.В. Сибирская язва вчера и сегодня. М.: Династия, 2021. 648 с.

4. Родионов А.П., Артемьева Е.А., Мельникова Л.А., Косарев М.А., Иванова С.В. Особенности природной очаговости сибирской язвы и экологии Bacillus anthracis // Ветеринария сегодня. 2021. № 2. С. 151–158. doi: 10.29326/2304-196X-2021-2-37-151-158

5. Дугаржапова З.Ф., Чеснокова М.В., Иванова Т.А. и др. Совершенствование методических подходов к обследованию сибиреязвенных захоронений и скотомогильников // Проблемы особо опасных инфекций. 2019. № 4. С. 41–47. doi: 10.21055/0370-1069-2019-4-41-47

6. Игловский С.А., Кряучюнас В.В. Сибиреязвенные захоронения – потенциальная угроза при изменении криолитозоны Европейского севера России // Анализ риска здоровью. 2021. № 1. С. 108–114. doi: 10.21668/health.risk/2021.1.11

7. Джупина С.И. Особенности эпизоотической вспышки сибирской язвы в Свердловской области в 1979 году // Ветеринарная патология. 2004. № 3. С. 66–72.

8. Маринин Л.И., Онищенко Г.Г., Кравченко Т.Б. и др. Сибирская язва человека: эпидемиология, профилактика, диагностика, лечение. М.: ГИГИЕНА, 2008. 416 с.

9. Meselson M, Guillemin J, Hugh-Jones M, et al. The Sverdlovsk anthrax outbreak of 1979. Science. 1994;266(5188):1202-1208. doi: 10.1126/science.7973702

10. Sahl JW, Pearson T, Okinaka R, et al. A Bacillus anthracis genome sequence from the Sverdlovsk 1979 autopsy specimens. mBio. 2016;7(5):e01501-e01516. doi: 10.1128/mBio.01501-16

11. Balmer B. Intelligence, ignorance, and diplomacy in the Cold War: The UK reaction to the Sverdlovsk anthrax outbreak. JHoK. 2021;2(1):9. doi: 10.5334/jhk.44

12. Ashiq HT, Khan B, Anjum A, et al. Bacillus anthracis: A bioterrorism agent. In: Abbas RZ, Saeed NM, Younus M, Aguilar-Marcelino L, Khan A, eds. One Health Triad. Faisalabad, Pakistan: Unique Scientific Publishers; 2023;2:34-40. doi: 10.47278/book.oht/2023.38

13. Zhang P, MacIntyre CR, Chen X, Chughtai AA. Application of the modified Grunow-Finke risk assessment tool to the Sverdlovsk anthrax outbreak of 1979. Mil Med. 2024;usae289. doi: 10.1093/milmed/usae289

14. Sheneni VD, Akomolafe AP. Anthrax: A global health concern. Int J Curr Res Chem Pharm Sci. 2023;10(7):14-31. doi: 10.22192/ijcrcps.2023.10.07.003

15. Раичич С.Р., Сабурова С.А., Шабейкин А.А., Симонова Е.Г. Оценка ситуации по сибирской язве на основе ранжирования территорий по степени риска // Проблемы особо опасных инфекций. 2020. № 4. С. 125–132. doi: 10.21055/0370-1069-2020-4-125-132

16. Чеканова Т.А., Локтионова М.Н., Петремгвдлишвили К., Ладный В.И., Акимкин В.Г. Вклад Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии в совершенствование системы эпизоотологоэпидемиологического надзора за сибирской язвой в Российской Федерации // Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2023. Т. 13, № 2. С. 9–13. doi: 10.18565/epidem.2023.13.2.9-13

17. Шабейкин А.А., Чеканова Т.А., Белименко В.В., Лопунов С.В. Анализ факторов, предопределяющих современные особенности проявления эпизоотического процесса сибирской язвы на территории Российской Федерации // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2024. № 112. С. 283–291. doi: 10.21515/1999-1703-112-283-291

18. Дугаржапова З.Ф., Ивачева М.А., Чеснокова М.В. и др. Сибирская язва в Приморском крае (1919–2020 гг.). Сообщение 2. Эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация и районирование административных территорий // Проблемы особо опасных инфекций. 2021. № 4. С. 67–78. doi: 10.21055/0370-1069-2021-4-67-78

19. Логвин Ф.В., Куличенко А.Н., Буравцева Н.П. и др. Разработка методики ранжирования административных территорий субъектов Российской Федерации по степени риска осложнения эпизоотолого-эпидемической ситуации по сибирской язве на основе многофакторного анализа // Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2022. № 4. С. 26–33. doi: 10.18565/epidem.2022.12.4.26-33

20. Симонова Е.Г., Шабейкин А.А., Раичич С.Р. и др. Применение геоинформационных технологий для оценки эпизоотологической и эпидемиологической ситуации по сибирской язве // Анализ риска здоровью. 2019. № 3. С. 74–82. doi: 10.21668/health.risk/2019.3.09

21. Каурова З.Г., Мкртчян Л.А., Мкртчян М.Э. и др. Применение в эпизоотологическом картографировании экологической информации // Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана. 2022. № 3. С. 141–149. doi: 10.31588/2413-4201-1883-3-251-141

22. Сарсков С.А., Вьюшков М.В., Полянина А.В., Славин С.Л., Зайцева Н.Н. Геоинформационный программный комплекс «Эпидемиологический атлас России» по актуальным инфекционным заболеваниям // Современные технологии в медицине. 2023. Т. 15. № 6. С. 22–30. doi: 10.17691/stm2023.15.6.03

23. Буравцева Н.П., Мезенцев В.М., Рязанова А.Г. и др. Использование геоинформационных систем для создания электронной базы данных сибиреязвенных захоронений на территории Ставропольского края // Проблемы особо опасных инфекций. 2019. Т. 4. № 4. С. 31–36. doi: 10.21055/0370-1069-2019-4-31-36

24. Carlson CJ, Kracalik IT, Ross N, et al. The global distribution of Bacillus anthracis and associated anthrax risk to humans, livestock and wildlife. Nat Microbiol. 2019;4(8):1337-1343. doi: 10.1038/s41564-019-0435-4

25. Driciru M, Rwego IB, Ndimuligo SA, et al. Environmental determinants influencing anthrax distribution in Queen Elizabeth Protected Area, Western Uganda. PLoS One. 2020;15(8):e0237223. doi: 10.1371/journal.pone.0237223

Об авторах

Ф. В. ЛогвинРоссия

Логвин Федор Васильевич – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой эпидемиологии

пер. Нахичеванский, д. 29, г. Ростов-на-Дону, 344022

Д. К. Герасименко

Россия

Герасименко Диана Константиновна – младший научный сотрудник лаборатории сибирской язвы

ул. Советская, д. 13–15, г. Ставрополь, 355035

Н. П. Буравцева

Россия

Буравцева Нина Пантелеймоновна – д.м.н., профессор, главный научный сотрудник лаборатории сибирской язвы

ул. Советская, д. 13–15, г. Ставрополь, 355035

А. Г. Рязанова

Россия

Рязанова Алла Геннадьевна – к.м.н., заведующий лабораторией сибирской язвы – врач-бактериолог

ул. Советская, д. 13–15, г. Ставрополь, 355035

В. М. Мезенцев

Россия

Мезенцев Владимир Матвеевич – к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории эпидемиологии

ул. Советская, д. 13–15, г. Ставрополь, 355035

А. В. Никитина

Россия

Никитина Анна Владимировна – младший научный сотрудник лаборатории сибирской язвы

ул. Советская, д. 13–15, г. Ставрополь, 355035

О. В. Семенова

Россия

Семенова Ольга Викторовна – к.б.н., научный сотрудник лаборатории сибирской язвы

ул. Советская, д. 13–15, г. Ставрополь, 355035

Л. Ю. Аксенова

Россия

Аксенова Людмила Юрьевна – к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории сибирской язвы

ул. Советская, д. 13–15, г. Ставрополь, 355035

Т. М. Головинская

Россия

Берестов Илья Викторович – главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене

ул. Советская, д. 13–15, г. Ставрополь, 355035

И. В. Берестов

Россия

Берестов Илья Викторович – главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене

пер. Отдельный, д. 3, г. Екатеринбург, 620078

С. А. Перминова

Россия

Перминова Светлана Анатольевна – начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории

пер. Отдельный, д. 3, г. Екатеринбург, 620078

В. А. Дорошенко

Россия

Дорошенко Валерия Александровна – специалист-эксперт отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории

пер. Отдельный, д. 3, г. Екатеринбург, 620078

А. Н. Куличенко

Россия

Куличенко Александр Николаевич – академик РАН, д.м.н., профессор, директор

ул. Советская, д. 13–15, г. Ставрополь, 355035

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Логвин Ф.В., Герасименко Д.К., Буравцева Н.П., Рязанова А.Г., Мезенцев В.М., Никитина А.В., Семенова О.В., Аксенова Л.Ю., Головинская Т.М., Берестов И.В., Перминова С.А., Дорошенко В.А., Куличенко А.Н. Оценка риска осложнения эпидемиологической ситуации по сибирской язве с использованием многофакторного анализа и геоинформационных технологий на примере Свердловской области. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2024;32(12):74-84. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-12-74-84

For citation:

Logvin F.V., Gerasimenko D.K., Buravtseva N.P., Ryazanova A.G., Mezentsev V.M., Nikitina A.V., Semenova O.V., Aksenova L.Yu., Golovinskaya T.M., Berestov I.V., Perminova S.A., Doroshenko V.A., Kulichenko A.N. Anthrax Risk Assessment for the Sverdlovsk Region Using Multivariate Analysis and Geoinformation Technologies. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2024;32(12):74-84. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-12-74-84

.png)