Перейти к:

Основные проявления клещевых трансмиссивных инфекций на территории Амурской области в 2014–2023 гг.

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-4-65-74

Аннотация

Введение. Клещевые трансмиссивные инфекции требуют особого внимания специалистов медицины в связи с высокой эпидемической значимостью. В России фиксируется высокая обращаемость в медицинские учреждения людей, пострадавших от присасывания клещей, а показатели заболеваемости клещевыми трансмиссивными инфекциями в разрезе регионов страны значительно разнятся.

Цель исследования: охарактеризовать некоторые особенности эпидемиологических проявлений клещевых трансмиссивных инфекций в Амурской области.

Материалы и методы. На основе данных статистических форм наблюдения № 1, 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», материалов ежегодных государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Амурской области» за период 2014–2023 гг. проведен анализ динамики регистрируемой заболеваемости населения Амурской области клещевыми трансмиссивными инфекциями с распределением по нозологическим формам, возрастным и гендерных группам, по административным территориям. Вычислены ежегодные показатели обращаемости населения по поводу присасывания клещей и частоты выявления патогенов в напитавшихся клещах. Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью прикладных пакетов программ Excel 2013.

Результаты. Эпидемиологический анализ позволил установить в Амурской области тенденцию снижения заболеваемости клещевыми трансмиссивными инфекциями с 4,81 %000 в 2014 г. до 0,26 %000 в 2021 г., доминирование в структуре многолетней заболеваемости населения региона клещевого риккетсиоза (56,77 %; 95 % ДИ: 48,98–64,57 %); наибольшую регистрацию случаев заболеваний в степных ландшафтных зонах (57,42 %; 95 % ДИ: 48,38–66,46 %) и среди взрослого населения (85,81 %; 95 % ДИ: 80,32–91,30 %), статистически значимую связь между обращаемостью населения по поводу нападения клещей с общей заболеваемостью клещевыми трансмиссивными инфекциями (r = 0,64) и отдельно с иксодовым клещевым боррелиозом (r = 0,82), а также корреляцию между заболеваемостью иксодовым клещевым боррелиозом и частотой выявления боррелий в клещах, снятых с населения (r = 0,677).

Заключение. Дальнейшее развитие ситуации в отношении клещевых трансмиссивных инфекций в Амурской области будет определяться характером изменения площади лесного покрытия, связанного как с антропогенными преобразованиями, так и с природными чрезвычайными ситуациями.

Ключевые слова

Для цитирования:

Бурдинская Е.Н., Натыкан Ю.А., Курганова О.П., Пшеничная Н.Ю., Драгомерецкая А.Г., Троценко О.Е. Основные проявления клещевых трансмиссивных инфекций на территории Амурской области в 2014–2023 гг. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2024;32(4):65-74. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-4-65-74

For citation:

Burdinskaya E.N., Natykan Yu.A., Kurganova O.P., Pshenichnaya N.Yu., Dragomeretskaya A.G., Trotsenko O.E. General Manifestations of Tick-Borne Infections in the Amur Region in 2014–2023. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2024;32(4):65-74. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-4-65-74

Введение. Клещевые трансмиссивные инфекции (КТИ) являются актуальной проблемой здравоохранения, требующей особого внимания специалистов медицины в связи с высокой эпидемической значимостью. Большая часть регистрируемых случаев инфекционных заболеваний среди природно-очаговых заболеваний приходится именно на КТИ [1][2].

Природные очаги КТИ общепринято характеризовать на основе результатов анализа уровней и динамики заболеваемости, показателей обращаемости населения по поводу присасывания клещей, уровня зараженности последних возбудителями КТИ, зоолого-энтомологических данных [1][3]. Эпидемиологический надзор за данной группой инфекций строится как на эпидемиологическом, так и на эпизоотологическом мониторинге [1][4][5].

К наиболее изученным заболеваниям группы КТИ относятся вирусный клещевой энцефалит (ВКЭ), иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), клещевой риккетсиоз (КР), к менее изученным – гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) и другие инфекции. Несмотря на снижение заболеваемости ВКЭ, наблюдаемое в последние два десятилетия, данная инфекция остается самой серьезной проблемой среди КТИ, так как имеет широкий ареал распространения и тяжелые последствия, особенно в результате заражения населения дальневосточным вариантом вируса [6][7]. При этом известно 5 субтипов вируса клещевого энцефалита (дальневосточный, европейский, сибирский, байкальский и гималайский), каждый из которых обладает некоторой приуроченностью к отдельным регионам [8–10]. Актуальность ВКЭ сохраняется еще и в связи с тем, что помимо регистрируемой заболеваемости установлена «скрытая» часть эпидемического процесса (ЭП) ВКЭ за счет не диагностированных легких или бессимптомных форм инфекции [11][12].

Не менее насущной проблемой здравоохранения остается и иксодовый клещевой боррелиоз, вызываемый различными видами боррелий комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato (B. burgdorferi s.l.) [13–16]. Клиническая картина ИКБ многообразна: от мигрирующей эритемы до неврологических, офтальмологических, сердечно-сосудистых, суставных и других проявлений [17]. В развитии безэритемной формы ИКБ доказана связь с B. miyamotoi, выявляемой в настоящее время и в России [18].

Трансмиссивный механизм передачи присущ и клещевому риккетсиозу [19][20]. КР клинически проявляется первичным аффектом на месте присасывания переносчика, с возможным развитием лимфаденита, эндоваскулита, папуллезной или геморрагической сыпи [21]. Считается, что в связи с недостаточным лабораторным обнаружением в биологическом материале риккетсий, обладающих значительным генетическим разнообразием, эпидемическая значимость КР остается преуменьшенной [3][22].

Менее изученными инфекциями, передаваемыми клещами, являются ГАЧ и МЭЧ, выявляемые в России с 2013 г. Данные инфекции проявляются лихорадкой, головной и мышечной болью, возможны поражение печени, кроветворной и нервной системы [17][23][25]. В Российской Федерации заболеваемость ГАЧ и МЭЧ регистрируется лишь в отдельных регионах, хотя частота обнаружения возбудителей в клещах в целом по России колеблется для ГАЧ в пределах 0,04–16,2 %, для МЭЧ – 0,03–26,0 % [24]. Имеет место и регистрация микст-инфекций среди КТИ [1][25].

За период 2014–2022 гг. на территории Российской Федерации фиксируют снижение заболеваемости КТИ [8][26]. Вместе с тем отсутствует уменьшение обращаемости в медицинские учреждения людей, пострадавших от присасывания клещей, а показатели заболеваемости КТИ в разрезе регионов страны значительно разнятся [8][26]. Территориальная неравномерность регистрируемой заболеваемости КТИ обусловлена не только уровнем лабораторной диагностики, но и характером лесного покрытия, уровнем антропогенного преобразования территории, а также климатическими факторами, влияющими на ареал основных переносчиков [1][2][26][27].

Относительно вопроса распространения КТИ Амурская область представляет особый интерес, так как имеет приграничное к Китаю расположение, является промышленно развитым регионом Дальнего Востока, характеризующимся большим разнообразием фаунистических комплексов. Большая часть субъекта находится в пределах ареала иксодовых клещей и является эндемичной по ряду КТИ. Наличие природных очагов КТИ, постоянное расширение территорий, подвергающихся антропогенному воздействию, существование профессионально угрожаемого контингента определяют сохранение риска заражения возбудителями КТИ людей в Амурской области.

Цель исследования: охарактеризовать некоторые особенности эпидемиологических проявлений клещевых трансмиссивных инфекций в Амурской области.

Материалы и методы. За период с 2014 по 2023 г. с использованием государственных статистических форм наблюдения № 1, 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», материалов ежегодных государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Амурской области», а также отчетов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» проведен анализ динамики регистрируемой заболеваемости (в %000) населения Амурской области КТИ, включая заболеваемость ИКБ, КР и ВКЭ. Определено долевое участие (в %) отдельных нозологических форм, возрастных групп в структуре КТИ, а также проведено территориальное и гендерное распределение случаев КТИ. На 100 тысяч населения (%000) вычислены и ежегодные показатели обращаемости населения по поводу присасывания клещей, характеризующие частоту контактов населения с данными переносчиками.

Проанализированы ежегодные показатели инфицированности возбудителями КТИ клещей, снятых с пострадавшего от присасывания клещей населения (в процентах от общего количества исследованных клещей). В период 2014–2023 гг. на базе лабораторий микробиологических и санитарно-гигиенических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» исследовано 9594 присосавшихся к человеку и напитавшихся клещей. Для выявления антигена возбудителя ВКЭ в напитавшихся клещах методом ИФА использовали тест-системы «ВектоВКЭантиген», а также ПЦР-тест-системы «РеалБест РНК ВКЭ» для выявления РНК вируса клещевого энцефалита. Обнаружение ДНК возбудителей ИКБ в напитавшихся клещах проводили методом ПЦР с использованием тест-системы «РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi sensu lato». Диагностика возбудителей КР (ДНК Rickettsia sibirica и ДНК Rickettsia heilonqjianqensis) в клещах осуществлялась методом ПЦР в режиме реального времени с применением набора реагентов «РеалБест ДНК Rickettsia sibirica и ДНК Rickettsia heilonqjianqensis». Для выявления зараженности клещей на наличие ДНК возбудителей МЭЧ и ГАЧ применяли метод ПЦР с использованием набора реагентов «РеалБест ДНК Anaplasma phaqocytophilum и ДНК Ehrlichia muris и Ehrlichia chaffeensis».

Оценку достоверности различий интенсивных и экстенсивных показателей проводили общепринятым методом с помощью доверительных границ. Для определения 95 % доверительных интервалов (95 % ДИ) использовали t-критерий, при этом выбранный уровень доверия (t) составлял 1,96. Нижние (НДГ) и верхние доверительные границы (ВДГ) сравниваемых показателей рассчитывались по формуле: НДГ/ВДГ = П ± tm, где П – интенсивный или экстенсивный показатель, m – стандартная ошибка показателя, t – критерий достоверности (выбранный уровень доверия).

С целью оценки связи изучаемых явлений (динамики уровней заболеваемости КТИ с показателями обращаемости пострадавшего от присасывания клещей населения и с динамикой частоты выявления в напитавшихся клещах возбудителей КТИ) применяли корреляционно-регрессионный анализ. Для определения тесноты (силы) связи использовали шкалу Чеддока. Статистическую значимость зависимости признаков друг от друга устанавливали при p < 0,05.

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью прикладных программ Excel 2013 (Microsoft Office 2013).

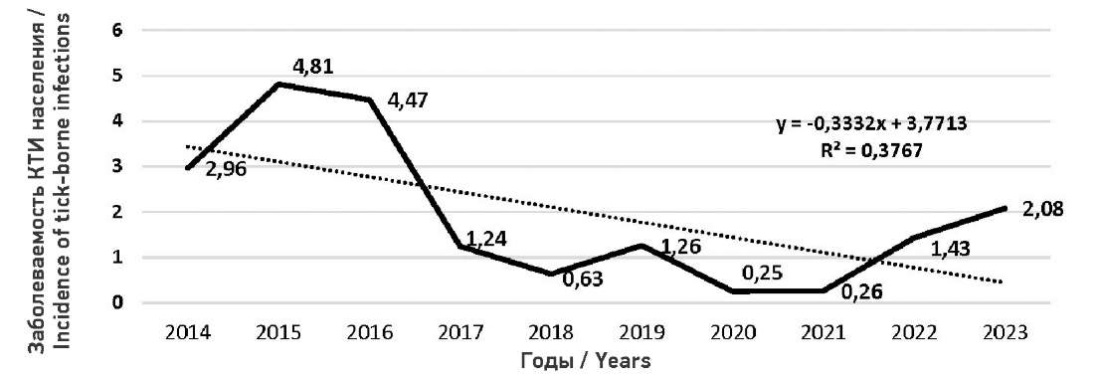

Результаты. Суммарная заболеваемость КТИ среди населения Амурской области в период с 2014 по 2023 г. регистрировалась ежегодно, варьируя от 2 случаев в 2020–2021 гг. (по 1 случаю в год) до 39 случаев в 2015 г., относительный показатель претерпевал колебания от 0,25 до 4,81 %000. Если с 2014 по 2020 г. наблюдалась тенденция к снижению уровня заболеваемости КТИ, то с 2021 г. наметилась тенденция нарастания интенсивности эпидемического процесса (ЭП) с 0,26 до 2,08 %000 в 2023 г. (рис. 1).

Рис. 1. Многолетняя динамика заболеваемости КТИ

населения Амурской области за период 2014–2023 гг. (%000)

Fig. 1. Long-term incidence rates of tick-borne infections

in the population of the Amur Region, 2014–2023 (%000)

В многолетней динамике КТИ удельный вес городского населения составил 53,55 % (95 % ДИ: 45,69–61,41 %), сельского – 46,45 % (95 % ДИ: 38,59–54,31 %). На долю взрослых больных с КТИ (18 лет и старше) пришлось 85,81 % (95 % ДИ: 80,32–91,30 %), а на долю детей (до 17 лет) – 14,19 % (95 % ДИ: 8,70–19,68 %), p < 0,001. Среди взрослого населения Амурской области с КТИ городских жителей оказалось больше, чем сельских: соответственно, 60,15 % (95 % ДИ: 51,82–68,48 %) и 39,85 % (95 %ДИ: 31,52–48,18 %), p < 0,001. Среди детей с КТИ, напротив, преобладали сельские жители – 19 из 22 детей, или 86,36 %.

В отдельные годы доля детского населения Амурской области в структуре заболеваемости КТИ значительно варьировала. Так, в 2018 и 2023 гг. она была достаточно существенной (2 из 5 случаев, или 40,0 %, и 6 из 16 случаев, или 37,5 %, соответственно), а в 2014, 2020, 2021 и 2022 гг. заболеваемость КТИ среди детского населения области вообще не регистрировалась. Наибольшая доля детей, заболевших КТИ за период 2014–2023 гг., пришлась на возрастные группы 3–6 и 7–14 лет (9 и 8 из 22 случаев соответственно). Среди детей в возрасте от 1 до 2 лет зарегистрировано 3 случая и по 1 случаю – у лиц возрастной группы до 1 года и 15–17 лет.

Доля мужчин, заболевших КТИ в 2014–2023 гг., составила 56,13 % (95 % ДИ: 48,31–63,95 %), женщин – 43,87 % (95 % ДИ: 36,05–51,69 %). Однако в отдельные годы (2018 и 2021 гг.) среди заболевших КТИ удельный вес женщин достигал 100 %.

Практически ежегодно в общей клинической структуре заболеваемости КТИ среди населения Амурской области доминировал клещевой риккетсиоз. В среднем за десятилетний период наблюдения его удельный вес от общего числа зарегистрированных случаев КТИ составил 56,77 % (95 % ДИ: 48,98–64,57), а в 2019–2021 гг. его доля достигала 100 %. В 2018 г. заболеваемость КР не регистрировалась, а в 2023 г. КР потерял свою доминирующую позицию, уступив первое место иксодовому клещевому боррелиозу: заболеваемость КР составила в 2023 г. 0,78 %000, а ИКБ – 1,04 %000.

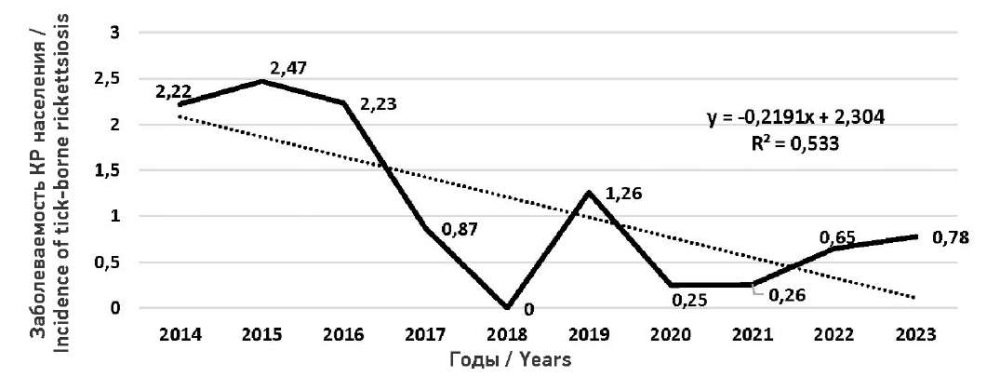

Как показано на рис. 2, в течение 10-летнего периода число выявленных случаев КР варьировало от 0 в 2018 г. и от 2 в 2020 и 2021 гг. до 20 в 2015 г. За весь период наблюдения выявлено 8 случаев КР у детей в возрасте до 17 лет. В целом в многолетней динамике показатель заболеваемости КР имел тенденцию к снижению, но за последние 2 года (2022 и 2023 гг.) наметилась тенденция к его росту. Так, в 2023 году зарегистрировано 6 случаев заболевания КР, показатель инцидентности составил 0,78 %000, на 20 % превысив уровень прошлого года (0,65 %000).

Рис. 2. Многолетняя динамика заболеваемости клещевым риккетсиозом

на территории Амурской области за период 2014–2023 гг.

(относительный показатель %000)

Fig. 2. Long-term incidence rates of tick-borne rickettsiosis

in the population of the Amur Region, 2014–2023 (%000)

Ежегодная частота регистрации КР существенно отличалась в различных районах Амурской области. В течение 10 последних лет в ЭП КР было вовлечено население 15 из 28 административных образований области (города – Благовещенск, Зея, Райчихинск, Шимановск, районы – Архаринский, Благовещенский, Бурейский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Магдагачинский, Октябрьский, Ромненский, Серышевский и Тамбовский). При этом максимальный вклад в структуру заболеваемости КР за исследуем ый период 2014–2023 гг. принадлежал южным территориям области: г. Благовещенску, где всего было зарегистрировано 36 эпизодов (40,9 %; 95 % ДИ: 30,7–51,1), г. Райчихинску – 10 эпизодов (11,4 %; 95 % ДИ: 4,7–18,1 %) и Благовещенскому району – 12 из 88 эпизодов (13,6 %; 95 % ДИ: 6,5–20,7 %). Несмотря на это, по показателям относительной инцидентности КР в десятилетней динамике лидировали часть северных территорий Амурской области (Зейский район и г. Зея с уровнями заболеваемости 8,26 и 5,88 %000 соответственно), а также часть южных территорий, а именно: г. Райчихинск и Завитинский район со среднемноголетними показателями, равными 6,9 и 4,26 %000.

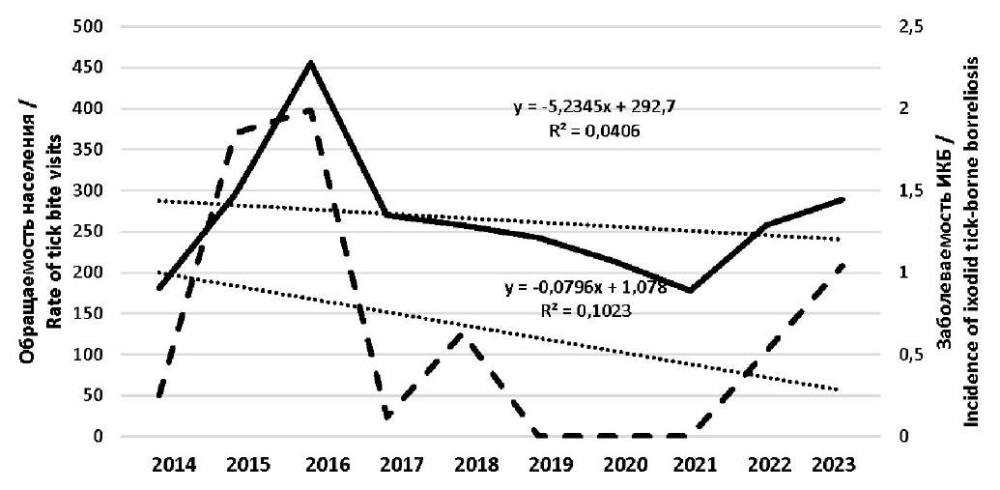

На долю заболевших ИКБ в Амурской области в среднем за 2014–2023 гг. пришлось 32,90 % (95 % ДИ: 25,51–40,29 %). В многолетней динамике частота регистрации случаев ИКБ существенно различалась: максимальное количество случаев было зарегистрировано в 2015 и 2016 годах (15 и 16 из 51 соответственно), а в период с 2019 по 2021 г. заболеваемость вообще не регистрировалась (рис. 3). За последние 2 года наметилась тенденция роста заболеваемости ИКБ. Так, в 2023 году было зарегистрировано 8 случаев заболевания, показатель относительной инцидентности составил 1,04 %000, что в 2 раза выше, чем в 2022 году (0,52 %000). За весь период наблюдений отмечено 11 случаев ИКБ у детей в возрасте до 17 лет.

Рис. 3. Динамика показателей заболеваемости

иксодовым клещевым боррелиозом (в %000, прерывистая линия)

и показателей обращаемости населения Амурской области (в %000, сплошная линия),

пострадавшего от нападения клещей в период с 2014 по 2023 г.

Fig. 3. Long-term incidence rates

of ixodid tick-borne borreliosis (%000, dashed line)

and rates of tick bite visits (%000, solid line)

in the population of the Amur Region, 2014–2023

В ЭП ИКБ на территории Амурской области было вовлечено население 16 административных образований. Наибольшее число эпизодов ИКБ (23,5 %; 95 % ДИ: 11,9–35,1 %) за десятилетний период регистрировалось среди населения г. Благовещенска, расположенном на крайнем юге Амурской области и на границе с Китаем, а также в г. Зея, относящимся к северным территориям области (19,6 %; 95 % ДИ: 8,6–30,6 %). Среднемноголетний показатель заболеваемости ИКБ, превысивший таковой в целом по области (0,64 %000), отмечен преимущественно среди населения северных территорий: в г. Зея, Зейском и Тындинском районах (4,25, 2,55 и 2,29 %000 соответственно).

Удельный вес вирусного клещевого энцефалита, рассчитанный в среднем для Амурской области за 10 лет наблюдения, составил 10,33 % (95 % ДИ: 5,54–15,11 %) в общей структуре КТИ. Для Амурской области характерна регистрация единичных случаев ВКЭ – всего 16 случаев за период 2014–2023 гг. Самое большое число было зарегистрировано в 2014 и 2015 гг. (по 4 случая, 0,49 %000), в последующие 2 года (2016 и 2017 гг.) заболеваемость составляла по 2 случая, или 0,25 %000. На протяжении 4 лет (с 2018 по 2021 г.) отмечена нулевая заболеваемость, а в 2022 и 2023 гг. вновь установлено по 2 случая заболевания, или 0,26 %000. За весь период наблюдения инфицировались ВКЭ трое детей, причем два из трех случаев заболеваний детей ВКЭ в Амурской области зарегистрированы в возрастной группе 3–6 лет и 1 случай – в когорте 1–2 года.

Следует отметить, что несмотря на то, что в Амурской области 16 из 28 административных образований являются эндемичными по ВКЭ (Архаринский, Бурейский, Зейский, Магдагачинский, Мазановский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Сковородинский, Тындинский, Шимановский районы, г. Зея, г. Свободный, г. Тында, г. Шимановск, г. Циолковский), всего за исследуемый период эпизоды этого опасного заболевания наблюдались только на 7 из них (в гг. Зея, Тында, в Зейском, Ромненском, Селемджинском, Сковородинском и Тындинском районах). Кроме того, единичные случаи ВКЭ зарегистрированы и на двух, не эндемичных по данному заболеванию, территориях: в г. Благовещенске и Завитинском районе.

За десятилетний период в общей структуре заболевших ВКЭ преобладали жители Сковородинского района, на их долю пришлось 5 из 16 заболевших.

В многолетней динамике показатель инцидентности ВКЭ в данном районе (1,88 %000) в 9,4 раза превысил таковой, установленный для по Амурской области в целом (0,2 %000).

Среднее число обращений по поводу присасывания клещей за десятилетний период составило 2097, с колебаниями от 1390 в 2021 г. до 3670 в 2016 г. После периода глобального распространения новой коронавирусной инфекции (2020–2021 гг.) с 2022 г. в Амурской области отмечен рост обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей на 43,2 % в 2022 году и на 12,2 % в 2023 году. Наибольшая доля лиц, обратившихся по поводу присасывания иксодовых клещей на протяжении последних 10 лет, пришлась на жителей областного центра – г. Благовещенска (18,9 %; 95 % ДИ: 18,3–19,5 %), далее, в порядке убывания, существенный удельный вес в общей структуре пострадавших пришелся на жителей Сковородинского района (8,4 %; 95 % ДИ: 8,0–8,8 %), г. Свободный (7,8 %; 95 % ДИ: 7,4–8,2 %) и г. Зея (7,3 %; 95 % ДИ: 6,9–7,7 %).

Среднемноголетний показатель относительной инцидентности обращений после присасываний иксодовых клещей по Амурской области составил 263,91 %000, превышение данного показателя в 2,3–3,1 раза отмечено в Тындинском, Сковор одинском районах, гг. Зея и Райчихинск, Бурейском районе (811,61; 662,15; 656,84; 641,52; 611,09 %000 соответственно). При этом за период 2014–2023 гг. ежегодный уровень инцидентности обращений населения Амурской области по поводу присасывания клещей статистически значимо (р = 0,05) коррелировал с относительными показателями суммарной заболеваемости КТИ (коэффициент корреляции составил 0,64, связь между исследуемыми признаками прямая, заметная по шкале Чеддока). При этом более выраженная прямая зависимость (высокая по шкале Чеддока с коэффициентом корреляции, равным 0,82) выявлена в Амурской области между инцидентными показателями обращений пострадавшего от присасывания клещей населения и заболеваемости ИКБ – зависимость признаков оказалась статистически значимой, р = 0,004 (рис. 3). По отдельности для КР и ВКЭ такой зависимости не установлено.

В общей структуре клещей, напитавшихся и снятых с населения Амурской области в период 2014–2023 гг., наибольший среднемноголетний удельный вес составили возбудители ИКБ – 6,26 % (95 % ДИ: 5,77–6,75 %). В порядке дальнейшего ранжирования возбудители ВКЭ в среднем за 10 лет наблюдения обнаруживались в 2,33 % (95 % ДИ: 2,04–2,62 %), КР – в 0,25 % (95 % ДИ: 0,15–0,35 %), гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) – 0,15 % (95 % ДИ: 0,07–0,23 %), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) – в 0,05 % (95 % ДИ: 0,01–0,09 %) случаев.

За десятилетний период колебания частоты инфицирования боррелиями напитавшихся клещей составляли от 3,01 % (95 % ДИ: 1,99–4,03 %) в 2019 г. до 11,65 % (95 % ДИ: 8,98–14,32 %) в 2015 г., а в последние три года (2021–2023 гг.) данные показатели были практически на уровне среднемноголетнего (6,26 %; 95 % ДИ: 5,77–6,75 %). Статистически значимое варьирование по годам отмечено и в показателях зараженности клещей вирусом клещевого энцефалита – от 0,50 % (95 % ДИ: 0,15–0,85 %) в 2023 г. до 4,84 % (95 % ДИ: 3,53– 6,15 %) в 2018 г. Ежегодные уровни зараженности напитавшихся клещей риккетсиями, анаплазмами и эрлихиями статистически значимо не отличались от среднемноголетних показателей.

За десятилетний период наблюдения коррелирование ежегодных инцидентных показателей заболеваемости и частоты инфицированности клещей, снятых с населения, выявлено в Амурской области только для ИКБ: коэффициент корреляции составил 0,677, прямая связь между исследованными признаками (заболеваемостью ИКБ и зараженностью клещей боррелиями) оценена по шкале Чеддока как заметная, зависимость признаков друг от друга оказалась статистически значимой (р = 0,035).

Обсуждение. В настоящее время в Амурской области официально регистрируются только три нозологические формы КТИ: вирусный клещевой энцефалит, клещевой риккетсиоз и иксодовый клещевой боррелиоз. Эпидемическая ситуация по КТИ в Амурской области остается напряженной, хотя на протяжении последнего десятилетия заболеваемость КТИ в регионе имеет сходный с общероссийским тренд на снижение. При этом уровни заболеваемости ВКЭ, ИКБ и КР в Амурской области не превышают средних по России показателей. Так, только в 2022 г. они составляли в Амурской области 0,26; 0,52 и 0,65 %000 против 1,34; 4,98 и 0,97 %000 в целом по стране [3].

Известно, что территориальные и возрастные различия в риске заражения возбудителями КТИ обусловлены типами природных очагов со своеобразным ландшафтом и резервуарным составом [1–3][21]. Следует отметить, что за весь 10-летний период в Амурской области в ЭП КТИ было вовлечено население большинства (21 из 28) административных территорий Амурской области. При этом наибольшая доля случаев КТИ (57,42 %; 95 % ДИ: 48,38–66,46 %) регистрировалась в степных ландшафтных зонах – на 12 территориях Зейского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Октябрьского, Ромненского, Тамбовского, Белогорского, Серышевского районов, городов Тында, Свободный и Шимановск. На лесостепные зоны пришлось 33,55 % (95 % ДИ: 26,12–40,98 %) случаев заболеваний КТИ, которые охватывают территории трех городов (Благовещенск, Зея, Райчихинск) и 4 районов (Магдагачинского, Сковородинского, Тындинского, Ивановского). В наименьшей степени (9,03 %; 95 % ДИ: 4,52–13,54 %) в риске заражения населения КТИ задействованы кустарниковые ландшафтные зоны Архаринского и Селемджинского районов. Такое ландшафтное распределение природных очагов в Амурской области, вероятно, обусловлено преобладанием среди всех регистрируемых КТИ случаев заболеваемости клещевым риккетсиозом, для которого горностепные и лесостепные ландшафтные зоны наиболее эпидемически значимы [21].

В большинстве регионов России заболеваемость КТИ, в частности КР, среди сельских жителей значительно (в 2–8 раз) превышает уровень, регистрируемый среди городского населения [3]. Особенностью проявлений ЭП КТИ в Амурской области явился тот факт, что среди совокупного населения региона статистически значимой разницы в распределении заболеваний КТИ среди городского и сельского населения не выявлено (соответственно, 53,55 %; 95 % ДИ: 45,69–61,41 % и 46,45 %; 95 % ДИ: 38,59–54,31 %, p > 0,05). Более того, в возрастной когорте 18 лет и старше за десятилетний период наблюдения среди больных КТИ явно преобладали городские жители над сельскими (60,15 %; 95 % ДИ: 51,82–68,48 % и 39,85 %; 95 % ДИ: 31,52–48,18 %, p < 0,001). Несмотря на небольшое число наблюдений КТИ у детей в возрасте до 17 лет, не позволяющее статистически значимо сравнить показатели, все же факт превалирования сельских детей над городскими (19 и 3 соответственно) указывает на нахождение в непосредственной близости от населенных пунктов Амурской области природных очагов клещевых трансмиссивных инфекций, в которых инфицируются дети.

В Амурской области, в отличие от общероссийских данных, выявлена особенность и в возрастном распределении заболеваемости КТИ, заключавшаяся в явном доминировании взрослого населения (85,81 %; 95 % ДИ: 80,32–91,30 % за 2014–2023 гг.). Взрослое, в том числе трудоспособное, население Амурской области инфицируется возбудителями КТИ как при осуществлении своей профессиональной, так и хозяйственно-бытовой деятельности, исполняемой в природных очагах инфекции. Кроме того, заражение происходит при отдыхе горожан на дачах, что характерно и для России в целом.

При этом важно отметить, что Амурская область, наряду с Еврейской автономной областью, Хабаровским и Приморским краями, входит в число 4 из 11 субъектов Дальневосточного ф едерального округа (ДФО) с существенным превышением заболеваемости КТИ (в частности, КР) взрослого населения по сравнению с детским. Так, по данным литературы, в 2022 г. в Амурской области показатели заболеваемости КР составляли, соответственно, 1,49 и 0,40 %000 (р = 0,003). Показано также, что как в целом по России, так и в ближайшем к ДФО Сибирском федеральном округе заболеваемость КР существенно выше у детей по сравнению со взрослым населением [3].

За исследуемый период 2014–2023 гг. структура заболеваний КТИ среди детей Амурской области была представлена следующим образом: половина случаев заболеваний КТИ детского населения (11 из 22) за 2014–2023 гг. пришлась на ИКБ, 8 случаев – на КР и 3 случая – на ВКЭ. При этом настораживает факт достаточно высокой доли детей с ВКЭ в Амурской области, особенно младшего возраста (1–6 лет) – 3 из 16 зарегистрированных в 2014–2023 гг. случаев ВКЭ, что составило 18,75 %. Практически в то же время в целом по России за десятилетний период (2010–2019 гг.) доля заболевших ВКЭ детей не превышала 13,0 % [8], хотя проверить статистическую значимость различий показателей не удалось из-за небольшого общего числа наблюдений ВКЭ в Амурской области.

В противовес территориальным и возрастным особенностям КТИ, выявленным в Амурской области за последние 10 лет наблюдения, статистически значимого различия в гендерной структуре заболеваемости КТИ в Амурской области не отмечено: 56,13 % (95 % ДИ: 48,31–63,95 %) составили мужчины и 43,87 % (95 % ДИ: 36,05–51,69 %) – женщины.

На фоне общероссийской тенденции к снижению заболеваемости КТИ в РФ не прослеживается тренд на уменьшение числа обращений населения по поводу присасывания клещей. В среднем за 2014–2022 гг. инцидентность таких обращений составила в нашей стране 343,1 %000 [6][7]. Аналогичный показатель в Амурской области за период наблюдения 2014–2023 гг. оказался ниже и составил 263,91 %000. Однако, если в целом по РФ не прослежено решающего влияния частоты контактов населения с переносчиками на заболеваемость КТИ [3], в Амурской области выявлена прямая корреляционная связь между этими явлениями, особенно частоты обращений с заболеваемостью ИКБ.

Важно отметить, что в ряде отдельных регионов России, например, в Республике Карелия, выявлена прямая связь динамики обращаемости населения, пострадавшего от нападения клещей, как с заболеваемостью ВКЭ населения, так и с зараженностью клещей вирусом клещевого энцефалита [7]. В настоящем десятилетнем исследовании для Амурской области выявлена статистически значимая прямая корреляция между заболеваемостью населения ИКБ и частотой обнаружения ДНК боррелий в напитавшихся клещах. Причем инфицированность последних возбудителями комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato оказалась в Амурской области существенно выше, чем возбудителями других КТИ.

Заключение. Для большей части территорий Амурской области присуща высокая степень риска заражения населения КТИ. Дальнейшее развитие ситуации в отношении клещевых трансмиссивных инфекций в Амурской области будет определяться характером изменения площади лесного покрытия, связанного как с антропогенными преобразованиями, так и с природными чрезвычайными ситуациями (пожарами, наводнения и т. п.), а также с интенсивностью хозяйственного освоения территорий, развитием транспортной инфраструктуры и социальной сферы. Все это способствует изменению численности переносчиков и прокормителей и, следовательно, требует постоянного надзора за природно-очаговыми КТИ с целью выбора адекватных профилактических мер. В регионе следует обратить особое внимание на районы с высоким уровнем обращаемости людей по поводу нападения клещей, на удаленные от областного центра территории, имеющие более низкий уровень доступности оказания медицинской помощи, включая лабораторную диагностику, а также на приграничные с Китаем районы и территории, подвергшиеся мощному антропогенному или стихийному воздействию. Отсутствие до настоящего времени средств специфической профилактики КТИ, за исключением ВКЭ, диктует активизацию разъяснительной работы с населением и усиление мер неспецифической профилактики.

Список литературы

1. Коренберг Э.И. Пути совершенствования эпидемиологического надзора за природноочаговыми инфекциями // Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2016. Т. 15. № 6. С. 18–29. doi: 10.31631/2073-3046-2016-15-6-18-29

2. Сироткин М.Б., Коренберг Э.И. Влияние абиотических факторов на разные этапы развития таежного (Ixodes persulcatus) и европейского лесного (Ixodes ricinus) клещей // Зоологический журнал. 2018. Т. 97. № 4. С. 379–396. doi: 10.7868/S0044513418040013. EDN UOQLSK.

3. Пеньевская Н.А., Рудаков Н.В., Шпынов С.Н. и др. Обзор эпидемиологической ситуации по клещевым риккетсиозам в 2022 г. в Российской Федерации в сравнении с 2013–2021 гг. прогноз на 2023 г. // Проблемы особо опасных инфекций. 2023. № 2. С. 35–48. doi: 10.21055/0370-1069-2023-2-35-48. EDN QCKNIK.

4. Никитин А.Я., Андаев Е.И., Яцменко Е.В. и др. Эпидемиологическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту в Российской Федерации в 2019 г. и прогноз на 2020 г. // Проблемы особо опасных инфекций. 2020. № 1. С. 33–42. doi: 10.21055/0370-1069-2020-1-33-42. EDN VLSXPQ.

5. Zhou H, Ma Z, Hu T, et al. Tamdy virus in ixodid ticks infesting Bactrian camels, Xinjiang, China, 2018. Emerg Infect Dis. 2019;25(11):2136-2138. doi: 10.3201/eid2511.190512

6. Колясникова Н.М., Ишмухаметов А.А., Акимкин В.Г. Современное состояние проблемы клещевого энцефалита в России и мире // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2023. Т. 22. № 1. С. 104-23. doi: 10.31631/2073-3046-2023-22-1-104-123. EDN YEYNHD.

7. Рубис Л.В., Чевская В.Е., Екимова О.В., Сафонова О.С. Оценка регистрируемого и скрытого эпидемического процесса клещевого энцефалита в Республике Карелия // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2023. Т. 100. № 6. С. 472–484. doi: 10.36233/0372-9311-401.

8. Андаев Е.И., Никитин А.Я., Яцменко Е.В. и др. Тенденции развития эпидемического процесса клещевого вирусного энцефалита в Российской Федерации, лабораторная диагностика, профилактика и прогноз на 2021 г. // Проблемы особо опасных инфекций. 2021. № 1. С. 6–16. doi: 10.21055/0370-1069-2021-1-6-16. EDN JCWJUR.

9. Kholodilov I, Belova O, Burenkova L, et al. Ixodid ticks and tick-borne encephalitis virus prevalence in the South Asian part of Russia (Republic of Tuva). Ticks Tick Borne Dis. 2019;10(5):959-969. doi: 10.1016/j.ttbdis.2019.04.019

10. Козлова И.В., Демина Т.В., Ткачев С.Е. и др. Характе ристика байкальского субтипа вируса клещевого энцефалита, циркулирующего на территории Восточной Сибири. Acta Biomedica Scientifica. 2018. Т. 3. № 4. С. 53–60. doi: 10.29413/ABS.2018-3.4.9. EDN CSRKXF.

11. Bogovic P, Strle F. Tick-borne encephalitis: A review of epidemiology, clinical characteristics, and management. World J Clin Cases. 2015;3(5):430-441. doi: 10.12998/wjcc.v3.i5.430

12. Нафеев А.А., Савельева Н.В., Сибаева Э.И. Иммунологический (серологический) мониторинг в системе эпидемиологического надзора за природно-очаговыми инфекциями // Эпидемиология и инфекционные болезни. 2016. Т. 21. № 5. С. 286–9. doi: 10.18821/15609529-2016-21-5-286-289. EDN XBHZQR.

13. Hussain S, Hussain A, Aziz U, et al. The role of ticks in the emergence of Borrelia burgdorferi as a zoonotic pathogen and its vector control: A global systemic review. Microorganisms. 2021;9(12):2412. doi: 10.3390/microorganisms9122412

14. Eisen L. Vector competence studies with hard ticks and Borrelia burgdorferi sensu lato spirochetes: A review. Ticks Tick Borne Dis. 2020;11(3):101359. doi: 10.1016/j.ttbdis.2019.101359

15. Steinbrink A, Brugger K, Margos G, Kraiczy P, Klimpel S. The evolving story of Borrelia burgdorferi sensu lato transmission in Europe. Parasitol Res. 2022;121(3):781-803. doi: 10.1007/s00436-022-07445-3

16. Sprong H, Azagi T, Hoornstra D, et al. Control of Lyme borreliosis and other Ixodes ricinus-borne diseases. Parasit Vectors. 2018;11(1):145. doi: 10.1186/s13071-018-2744-5

17. Бондаренко Т.Е., Хохлова З.А., Кудашева С.В., Этенко Д.А., Семенов В.А. Особенности лихорадочных состояний при инфекционных заболеваниях, передающихся при укусах клещей. Клиническая медицина. 2021. Т. 99. № 9-10. С. 521–530. doi: 10.30629/0023-2149-202199-9-10-521-530. EDN INLCZG.

18. Платонов А.Е., Koetsveld J., Колясникова Н.М., Сарксян Д.С., Топоркова М.Г., Шипулин Г.А., Hovius J.W. Микробиологическое подтверждение этиологии иксодового клещевого боррелиоза в безэритемной форме – инфекции, вызываемой Borrelia miyamotoi // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2017. Т. 16. № 1(92). С. 29–35. doi: 10.31631/2073-3046-2017-161-29-35. EDN YJCGUN.

19. Liu W, Li H, Lu QB, et al. Candidatus Rickettsia tarasevichiae infection in Eastern Central China: A case series. Ann Intern Med. 2016;164(10):641-648. doi: 10.7326/M15-2572

20. Jia N, Jiang JF, Huo QB, Jiang BG, Cao WC. Rickettsia sibirica subspecies sibirica BJ-90 as a cause of human disease. N Engl J Med. 2013;369(12):1176-1178. doi: 10.1056/NEJMc1303625

21. Рудаков Н.В., Шпынов С.Н., Пеньевская Н.А. и др. Особенности эпидемиологической ситуации по клещевым риккетсиозам в Российской Федерации в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г. Проблемы особо опасных инфекций. 2021. № 1. С. 73–80. doi: 10.21055/0370-1069-2021-1-73-80. EDN PXRSAL.

22. Рудаков Н.В., Штрек С.В., Блох А.И., Пеньевская Н.А., Щучинова Л.Д. Возможности серологической верификации сибирского клещевого тифа с использованием тест-системы для выявления антител к Rickettsia conorii // Клиническая лабораторная диагностика. 2019. Т. 64. № 9. С. 553–559. doi: 10.18821/0869-20842019-64-9-553-559.

23. Mowla SJ, Drexler NA, Cherry CC, Annambholta PD, Kracalik IT, Basavaraju SV. Ehrlichiosis and anaplasmosis among transfusion and transplant recipients in the United States. Emerg Infect Dis. 2021;27(11):2768–2775. doi: 10.3201/eid2711.211127

24. Kuriakose K, Pettit AC, Schmitz J, Moncayo A, Bloch KC. Assessment of risk factors and outcomes of severe ehrlichiosis infection. JAMA Netw Open. 2020;3(11):e2025577. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.25577

25. Проворова В.В., Краснова Е.И., Хохлова Н.И., Савельева М.А., Филимонова Е.С., Кузнецова В.Г. Старые и новые кле щев ые инфекции в России. Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 8. № 2(29). С. 102–112. doi: 10.24411/2305-3496-2019-12013

26. Аюгин Н.И., Андаев Е.И., Никитин А.Я. Ханхареев С.С., Истомина Т.Ф. Классификация муниципальных образований Республики Бурятия по уровню заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом // Проблемы особо опасных инфекций. 2022. № 3. С. 45–52. doi: 10.21055/0370-1069-2022-3-45-52

27. Jaenson TG, Värv K, Fröjdman I, et al. First evidence of established populations of the taiga tick Ixodes persulcatus (Acari: Ixodidae) in Sweden. Parasit Vectors. 2016;9(1):377. doi: 10.1186/s13071-016-1658-3

Об авторах

Е. Н. БурдинскаяРоссия

Бурдинская Екатерина Николаевна – главный врач; младший научный сотрудник лаборатории бактериальных инфекций

ул. Первомайская, д. 30, г. Благовещенск, 675002

ул. Шевченко, д. 2, г. Хабаровск, 680610

Ю. А. Натыкан

Россия

Натыкан Юлия Александровна – заведующая отделом обеспечения эпидемиологического надзора

ул. Первомайская, д. 30, г. Благовещенск, 675002

О. П. Курганова

Россия

Курганова Ольга Петровна – к.м.н., руководитель

ул. Первомайская, д. 30, г. Благовещенск, 675002

Н. Ю. Пшеничная

Россия

Пшеничная Наталья Юрьевна – д.м.н., профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе

ул. Новогиреевская, д. 3а, г. Москва, 111123

А. Г. Драгомерецкая

Россия

Драгомерецкая Анна Геннадьевна – к.б.н., руководитель отдела природно-очаговых инфекций

ул. Шевченко, д. 2, г. Хабаровск, 680610

О. Е. Троценко

Россия

Троценко Ольга Евгеньевна – д.м.н., директор

ул. Шевченко, д. 2, г. Хабаровск, 680610

Рецензия

Для цитирования:

Бурдинская Е.Н., Натыкан Ю.А., Курганова О.П., Пшеничная Н.Ю., Драгомерецкая А.Г., Троценко О.Е. Основные проявления клещевых трансмиссивных инфекций на территории Амурской области в 2014–2023 гг. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2024;32(4):65-74. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-4-65-74

For citation:

Burdinskaya E.N., Natykan Yu.A., Kurganova O.P., Pshenichnaya N.Yu., Dragomeretskaya A.G., Trotsenko O.E. General Manifestations of Tick-Borne Infections in the Amur Region in 2014–2023. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2024;32(4):65-74. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-4-65-74

.png)