Перейти к:

Результаты эпизоотологического мониторинга территорий Республики Крым и города Севастополя за 2015–2022 гг.

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-7-7-15

Аннотация

Введение. Системное изучение природно-очаговых болезней Крымского полуострова после длительного промежутка времени возобновилось с 2015 г.

Цель исследования – уточнение границ и определение эпизоотологической активности природных очагов инфекционных болезней в Крыму, актуализация перечня возможных резервуарных хозяев, переносчиков, по результатам исследований 2015–2022 гг.

Материалы и методы. Учет и отлов мелких млекопитающих, иксодовых клещей и комаров, сбор погадок хищных птиц, отбор проб воды и другого зоолого-энтомологического материала проводился в Крыму в период с 2015 по 2022 г. Результаты и обсуждение. По результатам эпидемиологического и эпизоотологического мониторинга Крымского полуострова положительные пробы в отношении туляремийной инфекции выявлены на территории 14 административных образований, лептоспирозов – 21, хантавирусов – 12, клещевого энцефалита – 2, Крымской Конго геморрагической лихорадки – 7, иксодовых клещевых боррелиозов – 21, лихорадки Западного Нила – 3, Ку-лихорадки – 2, Марсельской лихорадки – 6, моноцитарного эрлихиоза – 1, гранулоцитарного анаплазмоза – 8. Выявлен новый хантавирус на территории Ленинского района. Положительные находки маркеров вируса Крымской Конго геморрагической лихорадки регистрировались не только у основного переносчика, но и в других видах иксодовых клещей. Реальные границы природных очагов иксодовых клещевых боррелиозов в Крыму значительно шире и регистрируются как в лесной, так и в степной зоне. Выявлена на территории южного берега Крыма устойчивая воспроизводящаяся популяция эпидемически значимых комаров Ae. albopictus.

Заключение. На основании полученных данных уточнены границы и подтверждена активность природных очагов инфекционных болезней в 2015–2022 гг., актуализированы источники инфекций, резервуарные хозяева и переносчики, сформирован Перечень энзоотичных (эндемичных) территорий Крыма, на которых выявлена циркуляция возбудителей инфекций, общих для человека и животных, по результатам исследований полевого материала с 2015 по 2022 г., что позволит принимать управленческие решения по профилактике природно-очаговых инфекций

Для цитирования:

Попова А.Ю., Пеньковская Н.А., Зинич Л.С., Коваленко И.С., Ситникова А.Л., Беднарская Е.В., Проскурнин Р.В., Тихонов С.Н. Результаты эпизоотологического мониторинга территорий Республики Крым и города Севастополя за 2015–2022 гг. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2024;32(7):7-15. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-7-7-15

For citation:

Popova A.Yu., Penkovskaya N.A., Zinich L.S., Kovalenko I.S., Sitnikova A.L., Bednarskaya E.V., Proskurnin R.V., Tikhonov S.N. Results of Epizootiological Survey of the Territories of the Republic of Crimea and Sevastopol in 2015–2022. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2024;32(7):7-15. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-7-7-15

Введение. Природно-климатические, ландшафтные и социально-экономические условия Крымского полуострова благоприятны для существования природных очагов инфекций, общих для человека и животных. Практически на всей территории Крыма существуют природные очаги: туляремии, лептоспирозов, иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ), риккетсиозов, лихорадки Ку, Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ), лихорадки Западного Нила (ЛЗН), хантавирусных инфекций, клещевого энцефалита (КЭ), иерсиниоза, псевдотуберкулеза и др. [1][2].

Для Крыма характерны участки, занимающие небольшие площади, но имеющие большое разнообразие местообитаний, видов организмов и сообществ, где также существуют предпосылки для увеличения биоразнообразия при внесении нового патогена или переносчика (резервуара) особо опасных инфекционных заболеваний.

Климатические и ландшафтно-географические условия Крымского полуострова являются определяющими для биоразнообразия, способствуют существованию устойчивых паразитарных систем [3][4].

В связи с хозяйственной и рекреационной деятельностью в Крыму происходит преобразование естественных ландшафтов. Проводимые гидромелиорация, сооружение искусственных водоемов, выпас скота, туризм часто приводят к увеличению частоты контактов человека с природными очагами, что может способствовать изменению их пространственной структуры.

Практически вся территория Крыма интенсивно используется как рекреационная зона, считается потенциально опасной по природно-очаговым заболеваниям [5].

На протяжении длительного периода (1992–2013 гг.) изучение природной очаговости Крымского полуострова имело несистематический характер вследствие социально-экономического кризиса на Украине и отсутствия планомерного финансирования этой работы. С 2015 г. изучение природно-очаговых болезней в Крыму было возобновлено, что позволило актуализировать информацию о природных очагах на полуострове [6].

Цель исследования – уточнение границ и определение эпизоотологической активности природных очагов инфекционных болезней в Крыму, актуализация перечня возможных резервуарных хозяев, переносчиков, по результатам исследований 2015–2022 гг.

Материалы и методы. Проанализированы данные форм федерального государственного статистического наблюдения за инфекционными и паразитарными болезнями1 и результаты эпизоотологического мониторинга проведенного ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» и ФГКУЗ «ПЧС Республики Крым» Роспотребнадзора с 2015 по 2022 г. на территории Республики Крым в очагах туляремии, лептоспирозов, иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ), риккетсиозов, лихорадки Ку, Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ), лихорадки Западного Нила (ЛЗН), хантавирусных инфекций, клещевого энцефалита (КЭ)2.

Эпизоотологический мониторинг осуществляли в соответствии с методическими документами Роспотребнадзора3. Стандартными методами проводили учет и сбор мелких млекопитающих (ММ), иксодовых клещей, кровососущих комаров, а также погадок хищных птиц, отбор проб воды из внешних источников и другого зоолого-энтомологического материала4. Исследование проб зоолого-энтомологического материала проводили при помощи бактериологических, иммунологических и молекулярно-биологических методов5.

При учетах численности ММ методом ловушко-линий было накоплено более 10 тыс. ловушко-суток, при этом добыто 3 тыс. особей.

Сбор иксодовых клещей из природных биотопов проводили на флаг, также отбирали с животных. Индексы встречаемости клещей рассчитывались согласно МР 3.1.7.0250–216. Абсолютная численность клещей рассчитывалась на флаго-час. Собранный материал доставлялся в лаборатории, где проводилось определение вида, стадии развития и пулирование. Пулы клещей формировали по принципу идентичности: по виду, полу, фазе развития, степени напитанности. В одну пробу включали от 1 до 10 экземпляров голодных имаго самцов или самок и от 1 до 30 нимф одного вида. Полунапитавшиеся особи пулировались от 3 до 5 экз. в зависимости от степени напитанности. Напитавшиеся особи исследовались индивидуально. Всего было собрано 13,7 тыс. клещей, которые были объединены в 3,1 тыс. пулов. Клещей в пулах отмывали в 70 % этаноле, затем в стерильном 0,15 М растворе NaCl и гомогенизировали с помощью лабораторного гомогенизатора TissueLyser LT. Перед исследованием суспензии клещей центрифугировали при 10 000 g в течение 1 мин.

Имаго кровососущих комаров отлавливали в местах их массового обитания (по методу Гуцевича или с использованием автоматической ловушки Mosquito Magnet). В одну пробу включали до 30 имаго и до 50 экземпляров личинок комаров одного вида.

Погадки хищных птиц (ушастая сова, болотная сова, сипуха и др.) собирали в зимнее время, возле мест зимовочных скоплений – по 50 штук с одной точки. Собрано более 3,6 тыс. погадок хищных птиц. После полного высушивания в течение 7 дней проводили разбор погадок. Костные останки ММ в каждой погадке отделяли от шерсти, определяли вид ММ. Погадки взвешивали, растирали в ступке до получения гомогенной смеси с добавлением 0,9 % раствора NaCl (рН 7,2) до 10 % концентрации. Полученную суспензию отстаивали в течение 10–15 минут, отбирали надосадочную жидкость через стерильный ватный тампон и переносили в микроцентрифужные пробирки объемом 1,5 мл для дальнейшего исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) с целью выявления туляремийного антигена.

Для постановки ИФА использовали: спектрофотометр (ридер) PR2100, промыватель (вошер) PW40, термошейкер (сухой инкубатор) AIP-4, с использованием диагностической тест-системы для выявления возбудителя туляремии в иммуноферментном анализе («ИФА-Тул-СтавНИПЧИ»).

Постановка ПЦР включала в себя экстракцию РНК/ДНК из исследуемых образцов (комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК «Рибо-преп»), реакцию обратной транскрипции (комплект реагентов «Реверта-L») и амплификацию специфических генов, с учетом продуктов амплификации в режиме реального времени. Исследование методом ПЦР проводилось на амплификаторе ROTOR-GENE Q 6000.

В работе использовали географическую информационную систему QGIS 3.16.2.

Результаты. За анализируемый период при лабораторном исследовании зоолого-энтомологического материала в отношении туляремийной инфекции положительные пробы выявлены на территории 14 административных образований, лептоспирозов – 21, хантавирусов – 12, клещевого энцефалита – 2, ККГЛ – 7, ИКБ – 21, ЛЗН – 3. Также в некоторых районах эпизодически при исследовании материала от ММ и иксодовых клещей обнаруживались маркеры возбудителей Ку-лихорадки – 2, Марсельской лихорадки – 6, моноцитарного эрлихиоза (МЭЧ) – 1, гранулоцитарного анаплазмоза (ГАЧ) – 8 и др. При этом случаи заболеваний людей туляремией отмечены только в 6 административных образованиях, лептоспирозом – в 5, ИКБ – в 21.

Туляремия. За 8 лет при исследовании материала от ММ антитела к возбудителю туляремии выявлены в 11,6 % исследуемых проб, в 14 из 21 административной территории (Бахчисарайский, Красноперекопский, Ленинский, Нижнегорский, Раздольненский, Симферопольский, Советский, Кировский районы, г/о Армянск, Феодосия, Керчь, Судак, Ялта, гфз Севастополь). Удельный вес положительных находок в пробах клещей составил 1,1 %, в погадках хищных птиц – 0,3 %. В 2022 году выявлена эпизоотия туляремии в Степной и Горно-Предгорной зонах Крыма. Основную долю инфицированных особей (от всех инфицированных ММ) составляли: степная мышь (Sylvaemus witherbyi) – 46 %, домовая мышь (Mus musculus) – 21 %, общественная полевка (Microtus socialis) – 18 %. Также в этот год выявлено значительное количество положительных проб при исследовании иксодовых клещей – 10,2 %, а в некоторых районах – до 80 % проб. На долю проб Ixodes redikorzevi приходится 57 % (от всех проб исследованных клещей этого вида), Haemaphysalis parva – 42,9 %, Haemaphysalis punctata – 15,4 %, Dermacentor marginatus – 6,3 %, Hyalomma marginatum – 4,7 %.

На фоне активности природных очагов инфекции регистрировали единичные случаи заражений туляремией людей. В 2015 г. заболело 2 человека (по одному в Бахчисарайском и Ленинском районах), в 2016 г. – 3 больных, в т. ч. 2 – в г. Евпатории, заразившиеся в с. Добрушино Сакского района, и 1 – в г. Керчи, заразившийся в с. Луговое Ленинского района, в 2017 г. – 4 больных (2 в Ленинском районе (1 в пгт Ленино, заразившийся во время охоты в окрестностях с. Новониколаевка Ленинского района, 1 в с. Останино Ленинского района, обстоятельства и место заражения не установлены); 1 больной в г. Симферополе, заразившийся во время охоты в Феодосийском охотоугодье, 1 больной в г. Керчи, заразился при разделке зайца, подобранного в окрестностях с. Новоотрадное Ленинского района). В 2018–2020 г. случаи заболеваний туляремией у людей не регистрировались. В 2021 г. – один случай туляремии в гфз Севастополе. В 2022 г. – один случай у жителя (охотник) пгт Мирный, г/о Евпатория.

Лептоспирозы. Лептоспироносители среди ММ регистрировались практически на всей территории полуострова от 1,7 % положительных проб от всех исследованных в 2020 г. до 19 % в 2016 г., среднее за 5 лет – 2,1 %. В 2022 г. выявлено 7,6 % положительных проб. Маркеры лептоспир выявлены практически повсеместно у 9 видов ММ: малая белозубка (Crocidura suaveolens), обыкновенная (Microtus arvalis) и общественная (Microtus socialis) полевки, степная (Sylvaemus witherbyi), желтогорлая (Sylvaemus flavicollis), домовая (Mus musculus) и курганчиковая (Mus spicilegus) мыши, серая крыса (Rattus norvegicus), обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus). Заболеваемость среди людей зарегистрирована в 19 из 21 административной территории, спорадическая, по 2–3 случая в год, при этом летальность – 1–2 случая в год.

Хантавирусы. При исследовании материала от ММ положительные результаты получены в 12 из 21 административной территории (67 % территории полуострова), выявлено 0,4 % от исследованных проб. В 2016 г. хантавирусный антиген обнаружен в 15 пробах (3 %) от ММ из Ленинского, Советского и Кировского районов, г/о Алушта, в 2019 г. – в 6 пробах ММ (1 %) (Симферопольский район и гфз Севастополь), в 2022 – РНК вируса Хантаан/Пуумала выявлена в 10 (8,1 %) пробах от ММ. В 2021 г. выявлен положительный образец от малой белозубки (Crocidura suaveolens), отловленной вблизи урочища Артезиан с. Новоотрадное, Ленинского района. При исследовании материала в ФБУН «ГНЦ ВБ “Вектор”» Роспотребнадзора выявлен новый хантавирус Artesian virus (ATSV), эпидемическая значимость которого в настоящее время не установлена.

За 8 лет в Республике зарегистрировано 4 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). В 2017 г. зарегистрирован 1 случай ГЛПС у туриста, прибывшего в г. Ялту из г. Рязани, в 2019 г. – 1 случай у прибывшего из Саратовской области, и впервые в Крыму (Черноморский район, с. Медведево) был зарегистрирован местный случай заболевания ГЛПС, что позволило предположить циркуляцию на территории полуострова хантавирусов, способных вызывать заболевания у человека. В 2021 г. зарегистрирован 1 местный случай ГЛПС у жителя г/о Ялта, пгт Никита.

Клещевой энцефалит (КЭ). По результатам мониторинговых исследований за последние 8 лет подтверждена эндемичность по КЭ 2 административных территорий: Бахчисарайский район и г/о Ялта (в 2016 г. выявили маркеры вируса КЭ при исследовании клещей, снятых с людей, в Бахчисарайском районе и территории, подчиненной г. Ялта). В Крыму периодически регистрируются единичные случаи КЭ у людей, в т. ч. и в Ялте в 2015 г. – 1. При эпизоотологическом мониторинге открытых стаций за 8 лет при исследовании клещей и ММ на наличие маркеров вируса КЭ положительные находки не выявлены.

Крым-Конго геморрагическая лихорадка (ККГЛ). За последние 8 лет маркеры возбудителя ККГЛ при исследовании клещей, собранных с сельскохозяйственных животных, выявлены в окрестностях 12 населенных пунктов 7 из 21 муниципального образования (33 % территории Крыма): г/о Алушта, г/о Феодосия, Ленинский, Черноморский, Красноперекопский, Красногвардейский, Джанкойский районы. Положительные находки регистрировались не только у основного переносчика вируса КГЛ Hyalomma marginatum, но и у клещей других видов – Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa, Haemaphysalis punctata, что свидетельствует об интенсивности эпизоотического процесса и может способствовать повсеместному распространению ККГЛ на территории Крыма. Всего зарегистрировано 2 случая ККГЛ у людей: в 2015 г. – 1 случай заражения ККГЛ в Крыму туристки из Воронежа, в 2017 г. – 1 местный случай заболевания ККГЛ в Ленинском районе (с. Вулкановка).

Иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ). За анализируемый период маркеры возбудителей ИКБ ежегодно и на всех административных выявляли при исследовании иксодовых клещей (4,1 % проб от исследованных) и ММ (2,9 % проб). Активные природные очаги ИКБ существуют в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском районах, г/о Алушта, Судак, Ялта. Ежегодно повсеместно регистрируются случаи заболевания среди людей.

Инфекции, передающиеся комарами. Риски возникновения вспышек инфекционных заболеваний, передающихся комарами, возрастают, и это может быть связано со следующими факторами.

– Сезонными пиками численности местных видов кровососущих комаров в периоды благоприятных условий для их массового размножения (обильные осадки при оптимальных температурных показателях). Так, летом 2021 г. отмечена высокая численность – массовость окрыленных форм комаров в Джанкойском районе и г. Джанкое. Всего в отловах представлены 3 рода (Aedes, Anopheles, Culex), 5 видов комаров (Culex pipiens, Culex modestus, Aedes caspius, Aedes pulcritarsis, Anopheles claviger). В процентном соотношении на долю рода Aedes приходилось 75,8 %, Culex – 24,1 %, Anopheles – 0,1 %. Доля видов в общем сборе: Aedes caspius – 75,6 %, Culex modestus – 12,4 %, Culex pipiens – 11,7 %, Aedes pulcritarsis – 0,2 %, Anopheles claviger – 0,1 %.

– Обнаружением в Крыму ранее не встречавшихся видов комаров, которые являются переносчиками арбовирусных инфекций (желтая лихорадка, лихорадка Денге, чикунгунья, Зика, дирофиляриозы и др.). В связи с этим возможны эпидемические осложнения при завозе экзотических инфекций из эндемичных территорий.

В 2018 г. в Крыму были идентифицированы ранее не встречавшиеся комары вида Aedes koreicus. На территории Крыма и г/о Ялта в частности в 2019 г. впервые выявлены стабильно воспроизводящиеся популяции эпидемически значимых видов комаров Aedes аlbopictus (городское кладбище); старое (верхнее) кладбище), при этом видовое определение было подтверждено в результате полногеномного секвенирования в ФБУН «ГНЦ ПМБ». В последующем в 2020 и 2021 гг. определено расширение ареала распространения комара Aе. albopictus по территории Крыма – выявлено еще 2 территории, на которых ранее комары рода Aе. albopictus не регистрировались (пгт Гурзуф, старое кладбище, г. Алушта, кладбище.

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН). С 2018 г. в Крыму регистрируются случаи заболевания ЛЗН: 2018 г. – 1 случай в с. Орловка, гфз Севастополь; 2019 г. – 10 случаев: 9 – в Белогорском районе, 1 – в гфз Севастополе, 2021 г. – 1 случай в г. Феодосии, в 2022 г. – по 1 случаю в с. Краснофлотское, Советский район, и в г. Керчи.

При зоолого-энтомологическом мониторинге (комары, клещи, ММ, птицы, КРС, лошади) маркеры вируса ЗН выявлены в комарах: в 2018 г. в Culex pipiens (гфз Севастополь), в 2019 г. (г. Белогорск L р. Culex), в 2022 г. в Ae. caspius, Culex modestus, Culex pipiens (СПЭБ Волгоградского НИПЧИ) в Красноперекопском районе (г. Красноперекопск, с. Ильинка) – 14 положительных пулов комаров. Маркеры возбудителя ЗН выявлены в 3 муниципальных образованиях (15 % территории Крымского полуострова).

Обсуждение. За последние 40 лет заболеваемость туляремией в Крыму спорадическая, в 80 % случаев источник заражения – заяц-русак (Lepus europaeus), группа риска – охотники и члены их семей. При этом с 2006 по 2014 г. случаи заболеваний туляремией не регистрировались. Эндемичной по туляремии является практически вся территория полуострова, что подтверждается результатами проведенного мониторинга за последние 8 лет. На территории Республики при исследовании культуры возбудителя туляремии, изолированной от клещей R. bursa установлена принадлежность F. tularensis subsp. holarctica к биовару I EryS [16]. На значительной части (70 %) территории Крыма по данным последних исследований выявлена активность очагов туляремии. С целью профилактики туляремийной инфекции в Республике Крым организована вакцинация населения. Вакцинацию и ревакцинацию за 2022 г. осуществили более 3 тыс. чел., 2023 – 1 тыс.

По ретроспективным данным на территории Крыма среди лептоспир, вызвавших заболевания людей, преобладали серогруппы Icterohaemorrhagiae (51 %), Canicola (16 %), Sejroе (14 %), Pomona (9 %). Рост заболеваемости в 2018 г. был связан с повышением численности синантропных грызунов, в том числе серой крысы [7]. На фоне активности природных очагов лептоспирозов регистрировали единичные случаи заболеваний людей и летальные исходы.

До недавнего времени считалось, что патогенность для человека циркулирующих в Крыму хантавирусов не установлена. С 1985 по 2016 г. случаи ГЛПС в Крыму не регистрировались, в ряде лет были завозными [17]. С 2019 г. на территории полуострова зарегистрированы местные случаи заболевания ГЛПС (Черноморский район (2019 г.), г/о Ялта (2021 г.).

Одной из особенностей хантавирусной инфекции является наличие у каждого хантавируса или его геноварианта, как правило, одного резервуарного хозяина [8]. На территории Крыма обитает серая крыса – резервуарный хозяин патогенного для человека хантавируса Сеул, распространенный в Дальневосточном регионе России. Другие виды грызунов, широко распространенные на территории Крыма, не являются резервуарными хозяевами известных к настоящему времени патогенных хантавирусов. В 2008 г. при исследовании материала от ММ был выявлен генетический материал хантавируса Tula на территории Крыма. По литературным данным, в зарубежных странах зарегистрированы единичные случаи заражения людей хантавирусом Tula [17–19]. Следовательно, существует целесо образность дальнейшего наблюдения за циркуляцией хантавирусов среди сочленов природных экосистем Республики. В 2014 г. РНК хантавирусов выявлена в 1 пробе степной мыши (Sylvaemus witherbyi) в Симферопольском районе (с. Николаевка) [5]. В результате исследования сывороток крови от здорового населения Крыма установлено, что 0,4–0,8 % исследуемых лиц имеют IgG к хантавирусам [8][9].

В настоящее время эндемичными по КЭ в Крыму остаются 11 территорий (55 % территории полуострова), в которых распространены I. ricinus [20][21].

Заболеваемость ККГЛ с 1967 до 2013 г. в Крыму не регистрировалась. В 2013 г. зафиксирован 1 случай заражения ККГЛ у жителя из г. Москвы. Референс центром по ККГЛ были описаны изоляты вируса ККГЛ (2015 г.) подгруппы «Крым» (Vd), которые выделены в отдельный кластер в пределах генотипа «Европа-1», отличающиеся от других штаммов генотипа и свидетельствующие о генетическом обмене между российскими, крымскими и балканскими штаммами [10][22–24]. В 2017 г. – 1 местный случай заболевания ККГЛ в Ленинском районе (с. Вулкановка). Серомониторинг здорового населения выявил 0,6 % положительных проб [9–12].

Маркеры возбудителей ИКБ получены при исследовании зоолого-энтомологического материала не только в лесной зоне среди основных эпидемически значимых переносчиков I. ricinus, но также в степной зоне среди клещей: I. redikorzevi, D. reticulatus, D. marginatus, H. punctata, H. marginatum, а также среди ММ: малая (C. suaveolens) и белобрюхая (C. leucodon) белозубки, серый хомячок (C. migratorius), обыкновенная (M. arvalis) и общественная (M. socialis) полевки, серая крыса (R. norvegicus), домовая (M. musculus), степная (S. witherbyi) и желтогорлая (S. flavicollis) мыши, что позволило уточнить перечень носителей и переносчиков, а также значительно расширить границы природных очагов ИКБ в Крыму [13].

Регистрация в 2018 г. популяции нового вида комаров Aedes koreicus [14], а также выявление в 2019–2022 гг. по всей территории южного берега Крыма устойчивой воспроизводящейся популяции инвазивного, эпидемически значимого вида комаров Ae. albopictus с тенденцией освоения новых территорий [15], а также вытеснением местных видов комаров диктует необходимость организации и осуществления дальнейшего энтомологического мониторинга кровососущих комаров в Крыму с учетом местообитаний с благоприятными условиями для данных видов.

Существование очага ЛЗН во многом связано с эпидзначимыми орнитофильными комарами Cx. pipiens и создавшимися благоприятными климатическими условиями для их обитания и размножения, а именно периодические интенсивные осадки, наличием мелких непроточных водоемов. Резервуаром вируса ЗН могут быть дикие перелетные птицы, концентрирующиеся в водоемах, на пути миграционного пролета птиц. В фауне наряду с оседлыми птицами представлены виды, прилетающие в Крым на летовку, зимовку или встречающиеся на весенне-осенних пролетах т. к. полуостров является частью Черноморско-Средиземноморского миграционного пути перелетных птиц [25–28]. Сероэпидемиологическим мониторингом здоровых лиц в 2019 г. выявлены иммунные к вирусу ЗН лица в 7,1 % образцов в Белогорском районе и в 16 % образцов в гфз Севастополе [9].

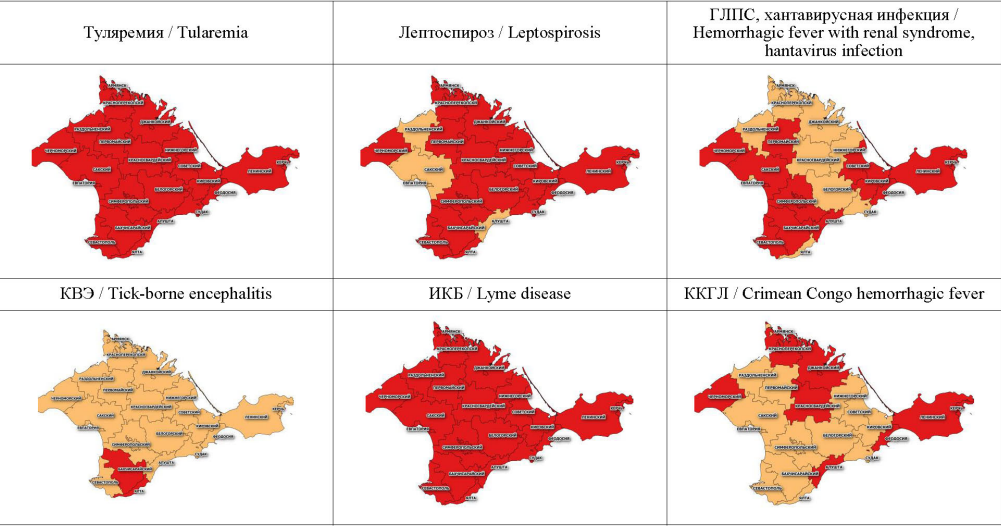

Таким образом, существование природных очагов Крымского полуострова, подтверждено многолетними (2015–2022 г.) результатами эпидемиолого-эпизоотологического мониторинга, при этом выявлены и уточнены основные источники, резервуары и переносчики циркулирующих в природных объектах возбудителей, установлен перечень территорий, на которых регулярно обнаруживаются возбудители природно-очаговых болезней среди ММ, клещей, комаров. На территории республики по результатам исследований полевого материала с 2015 по 2022 г. существуют природные очаги инфекционных болезней, которые можно рассматривать, как истинно эндемичные и энзоотичные (рисунок).

Рисунок. Перечень энзоотичных (эндемичных) территорий Крыма по инфекциям, общим для человека и животных, по результатам исследований полевого материала с 2015 по 2022 г.

Figure. Crimean areas endemic for zoonotic diseases according to the results of field studies conducted in 2015–2022

Заключение. Уточнены границы и подтверждено существование природных очагов туляремии, ККГЛ, хантавирусов, КВЭ, ИКБ, лептоспирозов, ЛЗН, Ку-лихорадки, Марсельской лихорадки, выявлена циркуляция возбудителей МЭЧ, ГАЧ и др. Определены основные источники и переносчики, значимые для поддержания существования природных очагов болезней, общих для человека и животных:

На основании полученных данных сформирован Перечень энзоотичных (эндемичных) территорий Крыма, на которых выявлена циркуляция возбудителей инфекций, общих для человека и животных, по результатам исследований полевого материала с 2015 по 2022 г.

1 Приказ Росстата от 29.12.2023 № 710 «Об утверждении формы Государственной статистической отчетности № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях». [Электронный ресурс.] Режим доступа: https://normativ.kontur.ru/ (дата обращения: 12.01.2024).

2 Приказ Роспотребнадзора от 14.01.2013 № 6 «Об утверждении инструкции по оформлению обзора и прогноза численности мелких млекопитающих и членистоногих». [Электронный ресурс.] Режим доступа: htps://docs.cntd.ru/document/456000061?ysclid=ly2plohds9519686112/ (дата обращения: 23.05.2023).

3 МР 3.1.0211–20 «Отлов, учет и прогноз численности мелких млекопитающих и птиц в природных очагах инфекционных болезней». М.: Роспотребнадзор, 2020. 56 с.

4 МР 3.1.7.0250–21 «Тактика и объемы зоологических работ в природных очагах инфекционных болезней». М.: Роспотребнадзор, 2021. 16 с.

5 МР 3.1.0322–23 «Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных болезней». М.: Роспотребнадзор, 2023. 79 с.

6 МР 3.1.7.0250–21 «Тактика и объемы зоологических работ в природных очагах инфекционных болезней». М.: Роспотребнадзор, 2021. 16 с.

Список литературы

1. Товпинец Н.Н., Евстафьев И.Л. Природная очаговость зоонозных инфекций в Крыму: эпизоотологический и эпидемиологический аспекты // Вопросы развития Крыма. Симферополь. 2003. №. 15. С. 94-104.

2. Malkhazova S, Pestina P, Prasolova A, Orlov D. Emerging Natural Focal Infectious Diseases in Russia: A Medical–Geographical Study. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020;17(21):8005. doi: 10.3390/ijerph17218005

3. Боков В.А. Систематика ландшафтов // Биологическое и ландшафтное разнообразие Крыма: проблемы и перспективы. Симферополь: Сонат. 1999. С. 25-28.

4. Лычак А. И., Бобра Т.В. Геоэкологическая ситуация и проблема формирования экологической сети в Крыму // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2009. Т. 5. Вып. 1. С. 63–69.

5. Попова А.Ю., Ежлова Е.Б., Демина Ю.В. и др. Эпизоотическая ситуация в Крымском федеральном округе по результатам обследования в 2014 г. // Проблемы особо опасных инфекций. 2015. № 2. С. 33-36. doi: 10.21055/0370-1069-2015-2-33-36

6. Коваленко И.С., Зинич Л.С., Якунин С.Н. и др. Результаты эпизоотологического мониторинга мелких млекопитающих в Крыму за период 2015-2017 гг. // Проблемы особо опасных инфекций. 2018. № 2. С. 57–61. doi: 10.21055/0370-1069-2018-2-57-61

7. Ситникова А.Л., Зинич Л.С., Коваленко И.С., Тихонов С.Н. Этапы оценки риска лептоспироза в Крыму // Фундаментальные и прикладные аспекты анализа риска здоровью населения: материалы всероссийской научно-практической интернет-конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора с международным участием / Под ред. проф. А.Ю. Поповой, акад. РАН Н.В. Зайцевой. Пермь: Пермский национальный исследовательский политехнический университет. 2021. С. 93-99.

8. Ткаченко Е.А., Дзагурова Т.К., Бернштейн А.Д. и др. Современное состояние проблемы геморрагической лихорадки с почечным синдромом в России // Национальные приоритеты в России. 2011. № 2 (5). С. 18-22.

9. Тихонов С.Н., Зинич Л.С., Афонина А.Н. и др. Результаты сероэпидемиологического мониторинга природно-очаговых инфекций в Крыму // Научное обозрение. Фундаментальные и прикладные исследования. 2018. № 2. http://www.scientificreview.ru/ru/article/view

10. Волынкина А.С., Котенев Е.С., Лисицкая Я.В., Тихонов С.Н., Куличенко А.Н. Молекулярно-генетическая характеристика вариантов вируса Крымской–Конго геморрагической лихорадки, выделенных на территории Республики Крым в 2015–2017 гг. // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2018. Т. 7. № 3. С. 41–48. doi: 10.24411/2305-3496-2018-13006

11. Куличенко А.Н., Волынкина А.С., Котенев Е.С.и др. Новый генетический вариант вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки, выявленной в Крыму // Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. 2016. №2. С. 76-80.

12. Зинич Л.С., Шварсалон Н.К., Коваленко И.С. и др. Опыт и результаты обследования очагов Крымской геморрагической лихорадки на территории Крыма // ЗНиСО. 2016. № 2. С. 24-28.

13. Коваленко И.С., Ситникова А.Л., Зинич Л.С. и др. Результаты мониторинга за иксодовыми клещевыми боррелиозами в Крыму (2015–2021 гг.) // ЗНиСО. 2022. Т. 30. №7. С. 72-79. doi: 10.35627/2219-5238/2022-30-7-72-79

14. Коваленко И.С., Тихонов С.Н. Обнаружение Aedes (Finlaya) koreicus (Edvards, 1917) (Diptera, Culicidae) на территории Крымского полуострова // Паразитология. 2019. Т. 53. №2. С.129-135. doi: 10.1134/S0031184719020042

15. Коваленко И.С., Федорова М.В., Ситникова А.Л. и др. О расширении ареала Aedes albopictus в Крыму // Сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 100-летию основания Омского НИИ природно-очаговых инфекций. 2021. С. 179-182.

16. Зинич Л.С., Коваленко И.С., Пидченко Н.Н., Тихонов С.Н. Результаты изучения природных очагов туляремии в Крыму // ЗНиСО. 2019. № 7 (316). С. 50-55. doi: 10.35627/2219-5238/2019-316-7-50-55

17. Зинич Л.С., Коваленко И.С., Пидченко Н.Н., Тихонов С.Н. Эпидемиологическая значимость хантавирусной инфекции в Крыму // Проблемы особо опасных инфекций. 2019. № 2. С. 69-73. doi: 10.21055/0370-2019-2-69-73

18. Яшина Л.Н., Зайковская А.В., Протопопова Е.К. и др. Тульский хантавирус в Крыму // Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. 2015. № 4. С. 38-41.

19. Cirkovic V, Dellicour S, Stamenkovic G, Siljic M, Gligic A, Stanojevic M. Phylogeographic analysis of Tula hantavirus highlights a single introduction to central Europe. Virus Evolution. 2022;8(2):112. doi: 10.1093/ve/veac112

20. Евстафьев И.Л. Итоги двадцатилетнего изучения клещевого энцефалита в Крыму // Микробиология, Эпидемиология, Иммунобиология. 2001. № 2. С. 111-114.

21. Тихонов С.Н., Василенко К.А., Зинич Л.С. и др. Клещевой вирусный энцефалит в Крыму // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы болезней, общих для человека и животных. Ставрополь. 2017. С. 98-99.

22. Волынкина А.С, Куличенко А.Н. Современные методы молекулярно-генетического анализа крымской геморрагической лихорадки в системе эпидемиологического надзора // Инфекционные болезни. 2016. №1(14). С. 53-58.

23. Тохов Ю.М., Эльканова А.Р., Чумакова И.В. Особенности функционирования природного очага Крымской-Конго геморрагической лихорадки на юге России // Научные ведомости БелГУ. Медицина. Фармация. 2011. № 16 (111). Вып. 15. С. 264-268.

24. Беседин Д.И., Русских А.А., Попова А.И. Ранняя диагностика Крымской-Конго геморрагической лихорадки на примере первого завозного случая в Воронежской области // Материалы XIII Всероссийской Бурденковской студенческой научной конференции Молодежный инновационный вестник. 2017. Т.VI. № 2. С. 143-144.

25. Путинцева Е.В., Удовиченко С.К., Бородай Н.В. и др. Особенности эпидемиологической ситуации по лихорадке Западного Нила в Российской Федерации в 2020 г. и прогноз ее развития в 2021 г. // Проблемы особо опасных инфекций. 2021. №1. С. 63-72. doi: 10.21055/0370-1069-2021-1-63-72

26. Якунин С.Н., Абибулаев Д.Э., Коваленко И.С., Зинич Л.С., Тихонов С.Н. Анализ возможности возникновения природного очага лихорадки Западного Нила в Крыму // Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы болезней, общих для человека и животных, Ставрополь. 2019. С. 87-88.

27. Bacak E, Ozsemir AC, Akyildiz G, et al. Bidirectional tick transport by migratory birds of the African-Western Palearctic flyway over Turkish Thrace: observation of the current situation and future projection. Parasitol Res. 2023;123:37. doi: 10.1007/s00436-023-08069-x

28. Najdenski Hr, Dimova T, Zaharieva M, et al. Migratory birds along the Mediterranean-Black Sea Flyway as carriers of zoonotic pathogens. Can J Microbiol. 2018;64(12):915-924. doi: 10.1139/cjm-2017-0763

Об авторах

А. Ю. ПоповаРоссия

Попова Анна Юрьевна – д.м.н., профессор, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации; заведующая кафедрой организации санитарно-эпидемиологической службы ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России

Вадковский пер., д. 18, строение 5 и 7, г. Москва, 27994

ул. Баррикадная, д. 2/1, г. Москва, 125993

Н. А. Пеньковская

Россия

Пеньковская Наталья Александровна – к.м.н., руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу Севастополю

ул. Набережная, д. 67, г. Симферополь, 295034, Республика Крым

Л. С. Зинич

Россия

Зинич Лилия Сергеевна – к.м.н., заведующая отделом эпидемиологии

ул. Промышленная, д. 42, г. Симферополь, 295023, Республика Крым

И. С. Коваленко

Россия

Коваленко Ирина Сергеевна – заведующая отделением эпизоотологического мониторинга отдела эпидемиологии

ул. Промышленная, д. 42, г. Симферополь, 295023, Республика Крым

А. Л. Ситникова

Россия

Ситникова Александра Леонидовна – заведующая отделением эпидемиологии

ул. Промышленная, д. 42, г. Симферополь, 295023, Республика Крым

Е. В. Беднарская

Россия

Беднарская Елена Владимировна – зоолог эпидемиологического отдела

ул. Набережная, д. 67, г. Симферополь, 295034, Республика Крым

Р. В. Проскурнин

Россия

Проскурнин Роман Владимирович – главный врач

ул. Набережная, д. 67, г. Симферополь, 295034, Республика Крым

С. Н. Тихонов

Россия

Тихонов Сергей Николаевич – к.м.н., доцент, директор

ул. Промышленная, д. 42, г. Симферополь, 295023, Республика Крым

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Попова А.Ю., Пеньковская Н.А., Зинич Л.С., Коваленко И.С., Ситникова А.Л., Беднарская Е.В., Проскурнин Р.В., Тихонов С.Н. Результаты эпизоотологического мониторинга территорий Республики Крым и города Севастополя за 2015–2022 гг. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2024;32(7):7-15. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-7-7-15

For citation:

Popova A.Yu., Penkovskaya N.A., Zinich L.S., Kovalenko I.S., Sitnikova A.L., Bednarskaya E.V., Proskurnin R.V., Tikhonov S.N. Results of Epizootiological Survey of the Territories of the Republic of Crimea and Sevastopol in 2015–2022. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2024;32(7):7-15. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-7-7-15

.png)