Перейти к:

Функциональный статус студентов медицинского колледжа, обучающихся по специальности «Стоматология ортопедическая»

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-8-48-56

Аннотация

Введение. В настоящее время особую значимость приобретает диагностика донозологических состояний у студентов среднего профессионального образования медицинского профиля в связи с широким использованием современного оборудования, технологий и материалов в процессе их профессионального обучения.

Цель исследования: оценка функционального статуса студентов медицинского колледжа, обучающихся по специальности «Стоматология ортопедическая» на разных курсах обучения.

Материалы и методы. Выполнено одномоментное поперечное исследование юношей – студентов медицинского колледжа Волгоградского государственного медицинского университета (специальность «Стоматология ортопедическая» n = 182) в апреле-мае 2023 г. Сформированы три группы наблюдения: 1-я группа – обучающиеся на 1-м курсе, средний возраст 18,29 ± 0,11 (66 человек); 2-я группа – студенты 2-го курса, средний возраст 19,84 ± 0,20 (60 человек); 3-я группа – обучающиеся 3-го года обучения в колледже, средний возраст 20,66 ± 0,24 (56 человек). Проведен расчет показателей вариабельности сердечного ритма. Проанализированы интегративные показатели деятельности регуляторных систем с выделением состояний адаптационных возможностей по Р.М. Баевскому. С использованием вариационной хронорефлексометрии оценивалось функциональное состояние центральной нервной системы.

Результаты. Исследование показало наличие сбалансированной регуляции сердечного ритма (1-й тип) у большинства студентов-юношей (73 %). При этом к последнему курсу обучения возрастает количество молодых людей с избыточной симпатикотонической реакцией. У части юношей выявлено увеличение показателей активности регуляторных систем выше нормальных значений. Неоптимальная активность вегетативной нервной системы может приводить к сниженной работоспособности нервной системы, быстрому возникновению утомления, что подтверждается результатами вариационной хронорефлексометрии.

Обсуждение. Результаты оценки функционального статуса студентов-юношей показали незначительное напряжение регуляторных систем, которое не оказывает негативного воздействия на организм. Однако к последнему курсу обучения возрастает количество студентов с избыточной симпатикотонической реакцией, что свидетельствует о предрасположенности к срыву адаптационных механизмов у отдельных юношей. Одной из мер профилактики дальнейшего негативного изменения функционального статуса обучающихся является оптимизация учебных нагрузок. Осуществленная оценка напряженности учебного процесса будущих зубных техников позволила классифицировать этот показатель как 3.1.

Выводы. Результаты свидетельствуют, что учебная нагрузка вызывает напряжение регуляторных систем организма, увеличивающаяся в процессе обучения.

Поставлена задача совершенствования учебного расписания, а также разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение функциональных резервов студентов-юношей медицинского колледжа, обучающихся по специальности «Стоматология ортопедическая».

Ключевые слова

Для цитирования:

Шкарин В.В., Зуб А.В., Латышевская Н.И., Горбачева Н.А., Долецкий А.Н., Левченко Н.В. Функциональный статус студентов медицинского колледжа, обучающихся по специальности «Стоматология ортопедическая». Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(8):48-56. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-8-48-56

For citation:

Shkarin V.V., Zub A.V., Latyshevskaya N.I., Gorbacheva N.A., Doletsky A.N., Levchenko N.V. Functional status of medical college students majoring in orthopedic dentistry. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(8):48-56. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-8-48-56

Введение. Среднее профессиональное образование (СПО) – важная составная часть российского образования. Современный этап развития средней профессиональной школы характеризуется устойчивой тенденцией к расширению масштабов подготовки специалистов. При этом молодые люди, обучающиеся в системе СПО, представляют собой особую социальную группу населения с определенными возрастными границами, особенностями образа жизни, неоднородностью финансовых и социальных стартовых возможностей, ценностных установок [1][2]. Учитывая продолжающиеся тенденции ухудшения здоровья учащейся молодежи, необходимы научно обоснованные алгоритмы медико-социального сопровождения этой категории обучающихся с учетом особенностей возрастного состава, их функционального состояния, в том числе уровня их адаптации к разным условиям профессионального обучения с учетом всех факторов риска [3][4]. Современные исследования показывают, что в организации СПО поступает значительное количество абитуриентов, имеющих сниженные функциональные возможности организма, вызывающие трудности адаптации к условиям обучения [5][6].

Отдельная проблема – подготовка медиков со средним специальным образованием. В стране сохраняется дефицит среднего медицинского персонала [7][8]. При этом часть специалистов не остается в профессии по окончании обучения, в том числе в связи с потенциальными рисками для здоровья [9]. Следовательно, своевременное выявление факторов риска здоровью обучающихся в СПО медицинского профиля, диагностика донозологических состояний, их функционального статуса в динамике обучения – актуальная медико-социальная задача.

Публикации, посвященные гигиенической оценке условий обучения и состоянию здоровья студентов медицинских колледжей (МК), весьма ограничены и в большей части посвящены изучению заболеваемости студентов специальности «сестринское дело» [10]. Вместе с тем в последние десятилетия на рынке медицинских услуг все более востребованы стоматологические специальности, что обуславливает рост потребности в зубных техниках, обучающихся по направлению «Стоматология ортопедическая». В настоящее время в стране трудятся более 30 тысяч зубных техников, тогда как в 2000 году их количество не превышало 22 тысячи. Использование современных оборудования, технологий и материалов, возможно, формирует новые потенциальные риски здоровью, реализуемые в виде донозологических состояний, не только зубных техников, но и студентов МК в процессе их профессионального обучения [11–13].

Цель исследования – дать комплексную оценку функционального статуса студентов медицинского колледжа, обучающихся по специальности «Стоматология ортопедическая» на разных курсах обучения.

Материалы и методы. Выполнено одномоментное поперечное исследование согласно этическим принципам Хельсинкской декларации ВМА, в котором приняли участие юноши – студенты медицинского колледжа Волгоградского государственного медицинского университета (специальность «Стоматология ортопедическая»); всего 182 человека. Сформированы три группы наблюдения: 1-я группа – обучающиеся на 1-м курсе, средний возраст 18,29 ± 0,11 (66 человек); 2-я группа – студенты 2-го курса, средний возраст 19,84 ± 0,20 (60 человек); 3-я группа – обучающиеся 3-го года обучения в колледже, средний возраст 20,66 ± 0,24 (56 человек).

Ограничения исследования: пол участников – мужской, юноши должны постоянно проживать в Волгоградской области в течение не менее 3 лет; респонденты не должны иметь острых или обострения хронических заболеваний за 2 недели до исследования; семейное положение: не женаты, детей нет. Исследование проводилось в апреле-мае 2023 г.

Проводилось исследование общей активности вегетативной нервной системы, взаимодействие парасимпатической и симпатической регуляции ритма сердца для анализа вариабельности ритма (ВСР). Запись электрокардиограммы в покое и в процессе выполнения активной ортостатической пробы проводилась с использованием программно-аппаратного комплекса «Поли-Спектр» (ООО «Нейрософт», Иваново). Для анализа ВСР использовались свободные от артефактов 5-минутные фрагменты электрокардиограмм.

В анализе использовались пространственно-временные параметры вариабельности ритма: ЧСС – частота сердечных сокращений, RRNN – средняя длительность сердечных циклов, мс, SDNN – стандартное отклонение кардиоинтервалов в исследуемом фрагменте, мс, RMSSD – квадратный корень средних квадратов разницы между соседними RR интервалами электрокардиограммы, pNN50 – частота отличия смежных кардиоциклов более чем на 50 мс, %, CV – вариабельность последовательных кардиоинтервалов, рассчитанная как отношение SDNN кRRNN, выраженная в процентах. В качестве интегративной оценки вариабельности сердечного ритма применяли предложенный Р.М. Баевским показатель активности регуляторных систем (ПАРС) [14].

Также анализировались показатели спектрального (частотного) анализа, поскольку в современной литературе преобладают работы, где анализируются данные показатели [15]: общая мощность спектра (TP), спектральная мощность колебаний в высокочастотном диапазоне 0,4–0,15 Гц (HF), в низкочастотном диапазоне 0,15–0,04 Гц (LF), а также мощность очень медленных колебаний частотой менее 0,04 Гц (VLF). Дополнительно рассчитывались соотношение LF/HF как индекс симпатико-парасимпатического баланса, (LF+HF)/VLF как индекс централизации вегетативного обеспечения сердечного ритма

Для определения вегетативного обеспечения проводилась активная ортостатическая проба – переход из горизонтального в вертикальное положение. Все показатели вариабельности сердечного ритма рассчитывались как в исходном горизонтальном положении, так и на протяжении 5 минут после перехода в ортостатическое положение.

Для оценки центральной нервной системы (ЦНС), уровня ее функционального состояния был использован метод вариационной хронорефлексометрии (М.П. Мороз, 2009). Регистрировалось время простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) в условиях относительного функционального покоя. По динамике времени реакции и стабильности ответных реакций рассчитывались параметры функционального уровня нервной системы (ФУС), устойчивости нервной реакции (УР), уровня функциональных возможностей сформированной функциональной системы (УФВ) [16].

Известно, что важной характеристикой образовательного процесса является напряженность учебного труда, оказывающая влияние на здоровье, в том числе на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу детей и подростков [17][18]. Изучение напряженности учебного дня студентов МК осуществлялась по методике В.В. Кучмы и соавт. [19].

Статистический анализ проводился с использованием программы обработки данных R (версия 4.2.1). Проверка нормальности распределения проводилась с использованием критерия Шапиро – Уилка. Оценка различий между группами обучающихся на разных курсах проводилась с помощью непараметрического критерия Краскела – Уоллиса. Попарное сравнение связанных выборок проводили с использованием t-критерия Стьюдента (при нормальном распределении значений исследуемых переменных). При отличном от нормального распределении использовали непараметрические критерии Вилкоксона и Манна – Уитни. Величину уровня значимости p принимали равной 0,05.

Результаты исследования. Показатели кардиоинтервалометрии, характеризующие выраженность и сбалансированность вегетативных влияний на структуру сердечного ритма, представлены в табл. 1.

Таблица 1. Параметры вариабельности ритма сердца у студентов

Table 1. Parameters of heart rate variability in students

|

Показатель / Indicators |

Группы наблюдения / Observation cohort |

||

|

1 n = 66 |

2 n = 60 |

3 n = 56 |

|

|

Статистические показатели / Statistical indicators |

|||

|

ЧСС (уд/мин) / Heart rate (beats per minute) |

Q1 = 62,0 Q2 = 72,0 Q3 = 78,2 |

Q1 = 67,1 Q2 = 74,9 Q3 = 80,5 |

Q1 = 64,8 Q2 = 75,3 Q3 = 82,7 |

|

RRNN (мс / ms) |

Q1 = 766,3 Q2 = 860,1 Q3 = 967,0 |

Q1 = 739,2 Q2 = 803,9 Q3 = 892,0 |

Q1 = 723,0 Q2 = 820,2 Q3 = 910,0 |

|

pNN50 (%) |

Q1 = 14,9 Q2 = 35,1 Q3 = 51,7 |

Q1 = 13,5 Q2 = 28,68 Q3 = 45,2 |

Q1 = 13,2 Q2 = 29,5 Q3 = 47,8 |

|

CV (%) |

Q1 = 6,1 Q2 = 7,7 Q3 = 11,2 |

Q1 = 6,1 Q2 = 7,83 Q3 = 9,97 |

Q1 = 6,1 Q2 = 7,6 Q3 = 10,2 |

|

SDNN (мс / ms) |

Q1 = 50,1 Q2 = 82,5 Q3 = 97,7 |

Q1 = 52,5 Q2 = 82,6 Q3 = 92,1 |

Q1 = 50,1 Q2 = 74,6 Q3 = 84,6 |

|

RMSSD (мс / ms) |

Q1 = 38,6 Q2 = 85,6 Q3 = 102,1 |

Q1 = 39,0 Q2 = 78,1 Q3 = 81,1 |

Q1 = 40,8 Q2 = 74,4 Q3 = 91,2 |

|

Спектральные показатели / Spectral indicators |

|||

|

VLF (%) |

Q1 = 24,3 Q2 = 36,6 Q3 = 46,6 |

Q1 = 25,1 Q2 = 36,1 Q3 = 50,9 |

Q1 = 23,1 Q2 = 30,7 Q3 = 44,6 |

|

LF (%) |

Q1 = 19,8 Q2 = 27,4 Q3 = 36,9 |

Q1 = 22,7 Q2 = 30,4 Q3 = 34,1 |

Q1 = 24,4 Q2 = 31,4 Q3 = 39,8 |

|

HF (%) |

Q1 = 22,9 Q2 = 33,5 Q3 = 47,1 |

Q1 = 15,6 Q2 = 30,6 Q3 = 42,7 |

Q1 = 21,1 Q2 = 34,7 Q3 = 43,9 |

|

TP (мс² / ms²) |

Q1 = 1335,5 Q2 = 3309,1 Q3 = 6807,2 |

Q1 = 2010,1 Q2 = 3245,3 Q3 = 5743,5 |

Q1 = 1414,4 Q2 = 3482,3 Q3 = 5271,3 |

|

LF/HF |

Q1 = 0,6 Q2 = 1,2 Q3 = 1,6 |

Q1 = 0,8 Q2 = 1,7 Q3 = 1,9 |

Q1 = 0,61 Q2 = 1,7 Q3 = 1,8 |

|

Интегральные показатели / Integral indicators |

|||

|

Индекс централизации / Centralization index |

Q1 = 1,1 Q2 = 1,7 Q3 = 3,1 |

Q1 = 1,1 Q2 = 1,7 Q3 = 2,9 |

Q1 = 1,2 Q2 = 2,1 Q3 = 3,4 |

Примечание: здесь и далее Q1 – нижний квартиль,

Q2 – медиана и Q3 – верхний квартиль.

Notes: Here and below, Q1 is the lower quartile,

Q2 is the median and Q3 is the upper quartile.

Результаты свидетельствуют о том, что обследованные группы студентов неоднородны с большой вариабельностью показателей, однако анализируемые параметры не различались между исследуемыми группами студентов.

На следующем этапе проводилась оценка различных интегральных показателей, представленных в процентном выражении. При этом характеристикой адаптационных возможностей студентов выступал показатель активности регуляторных систем (ПАРС) [20], рассчитанный в баллах по Р.М. Баевскому (2000).

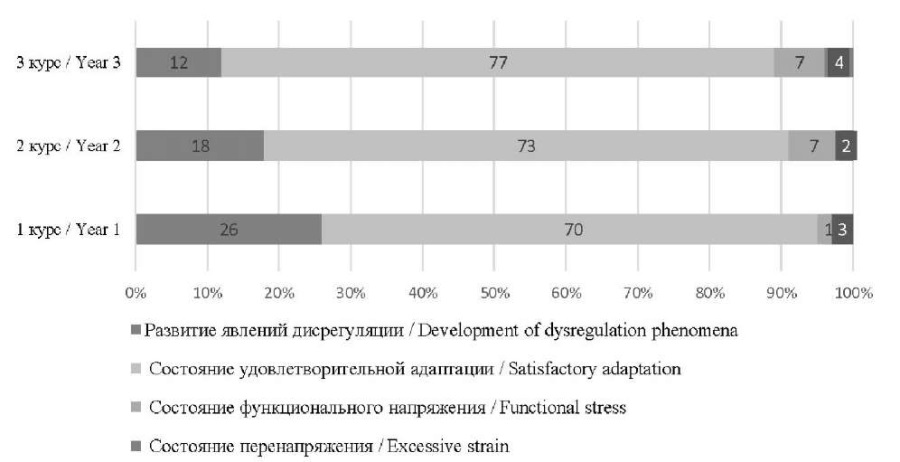

Процентное соотношение студентов с различным состоянием регуляторных систем рассмотрено на рис. 1.

Рис. 1. Распределение уровней активности регуляторных систем (ПАРС)

у учащихся разных курсов в покое

Fig. 1. Distribution of activity levels of regulatory systems

in the first to third-year medical college students at rest

Значительная группа обследованных юношей имела «отрицательные» баллы ПАРС, что указывает на преобладание явлений дисрегуляции симпатических и парасимпатических влияний с преобладанием активации парасимпатической системы. При этом наибольшее количество лиц данной группы отмечалось среди учащихся 1-го курса медицинского колледжа – 26 %.

У 73 % обследованных юношей отмечались нормальные показатели активности регуляторных систем (ПАРС от 1 до 3), что соответствует обычному напряжению регуляторных систем, удовлетворительной адаптации организма к окружающей среде. Однако у части юношей выявлено увеличение активности симпатоадреналовой системы, сопровождающееся увеличением ПАРС выше нормальных значений: 5,21 % на 1-м, 9,20 % на 2-м и у 11,78 % на 3-м курсах.

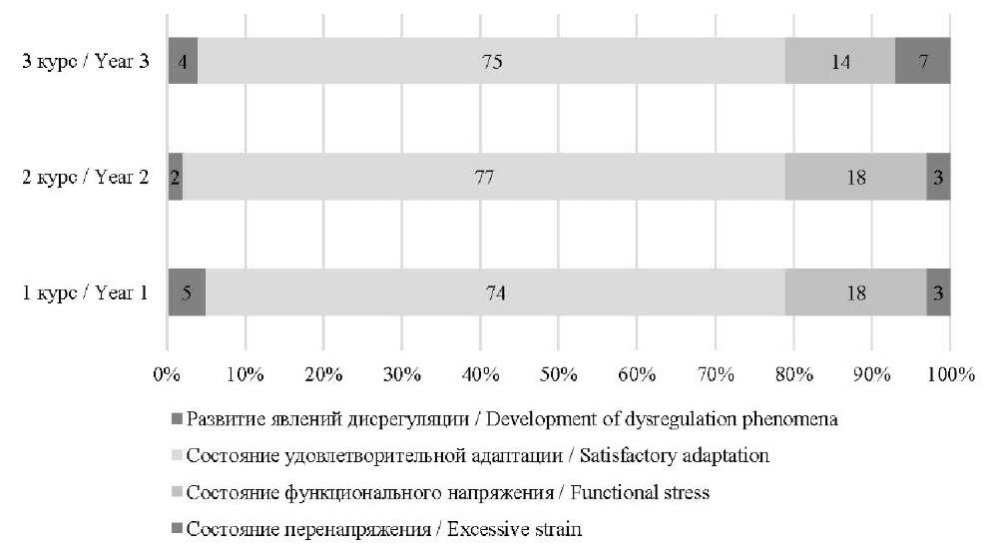

При проведении ортостатической пробы исследовалась реактивность регуляторных систем. Процентное соотношение юношей с различным вовлечением регуляторных систем в адаптацию к ортостатической пробе представлено на рис. 2. Во всех группах наблюдения при выполнении ортостатической пробы отмечается уменьшение парасимпатических влияний вегетативной нервной системы на регуляцию сердечной деятельности. Вместе с тем активизация процессов адаптации, как закономерная реакция сердечно-сосудистой системы на гравитационную нагрузку, приобретает чрезмерный характер и приводит к перенапряжению регуляторных механизмов у 3,0 % студентов 1–2-го курсов и у 7 % студентов 3-го курса. Так, 3-я группа наблюдения имеет наиболее выраженное напряжение регуляторных процессов не только в покое, но и при проведении ортостатической пробы.

Рис. 2. Распределение уровней активности регуляторных систем (ПАРС)

у учащихся разных курсов в ортостатической пробе

Fig. 2. Distribution of activity levels of regulatory systems

in the first to third-year medical college students

based on the results of the orthostatic test

Индекс вагосимпатического взаимодействия (LF/HF), характеризующий соотношение симпатического и парасимпатического влияний, имел наименьшие значения у имевших дисрегуляцию с преобладанием парасимпатикотонии. Наибольшие значения индекса LF/HF отмечались в группе юношей, имевших напряжение регуляции. Функциональные особенности состояния центральной нервной системы, полученные методом вариационной хронорефлексометрии, приведены в табл. 2.

Таблица 2. Показатели функционального состояния

центральной нервной системы студентов

Table 2. Indicators of the functional state

of the central nervous system of students

|

Показатели, M ± m / Indicators, M ± m |

Группы наблюдения / Observation cohort |

||

|

1 |

2 |

3 |

|

|

ПЗМР, мс / Visual-motor response time, ms |

Q1 = 314,57 Q2 = 320,57 Q3 = 326,57 |

Q1 = 311,2 Q2 = 317,3 Q3 = 323,4 |

Q1 = 311,3 Q2 = 317,3 Q3 = 323,3 |

|

ФУС, усл.ед. / Functional level of the nervous system, CU |

Q1 = 2,39 Q2 = 2,42 Q3 = 2,45 |

Q1 = 2,29 Q2 = 2,37 Q3 = 2,45 |

Q1 = 2,41 Q2 = 2,44 Q3 = 2,47 |

|

УР, усл.ед. / Nervous reaction stability, CU |

Q1 = 1,2 Q2 = 1,34 Q3 = 1,48 |

Q1 = 1,27 Q2 = 1,43 Q3 = 1,59 |

Q1 = 0,99 Q2 = 1,16 Q3 = 1,33 |

|

УФР, усл.ед. / Functional capability level, CU |

Q1 = 2,37 Q2 = 2,52 Q3 = 2,67 |

Q1 = 2,32 Q2 = 2,5 Q3 = 2,68 |

Q1 = 2,17 Q2 = 2,35 Q3 = 2,53 |

Одним из важных прогностических показателей функционального состояния человека является функциональное состояние центральной нервной системы. Показатели, характеризующие скорость произвольной реакции человека [23], такие как уровень сформированной функциональной системы (ФУС – значения в интервале от 2,37 до 2,44 усл. ед.) и время простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР – 320,57 ± 6,0 на 1-м курсе и 317,25 ± 6,1 на 2-м и 3-м курсах), у студентов медицинского колледжа в динамике лет обучения практически не менялись и находились в пределах «сниженной» работоспособности.

Уровень функциональных возможностей (УФВ) ЦНС выступает в качестве наиболее информативного показателя, определяющего способность организма вырабатывать подходящую заданию функциональную систему и довольно долго ее удерживать [23]. У студентов медицинского колледжа выявлена «незначительно сниженная работоспособность» нервной системы, что соответствовало средним значениям от 2,35 до 2,52 усл. ед. Данный факт говорит о первых признаках возникающего утомления. В тоже время устойчивость нервной реакции достоверно снижалась к 3-му курсу.

Осуществленная оценка напряженности учебного процесса студентов медицинского колледжа позволила его классифицировать как напряженный 1-й степени (3.1). Учебная деятельность молодых людей характеризовалась решением сложных задач с выбором по известным алгоритмам (закрепление ранее пройденного материала), восприятие информации осуществляется с заключительной оценкой фактических значений параметров. На практических занятиях студенты работают по установленному графику с возможной его коррекцией по ходу деятельности с использованием заданий в виде мозгового штурма, кейса-метода. Интеллектуальные нагрузки соответствовали 3,0 ± 0,24 балла.

Наибольший вклад в формирование напряженности учебной деятельности внесли сенсорные нагрузки при проведении практических занятий по технологии (длительность сосредоточенного наблюдения, длительность наблюдения за экранами видеотерминалов) – 3,6 ± 0,23. Эмоциональные нагрузки учебной деятельности студентов составили 2,75 ± 0,24 балла и формировались за счет высокой ответственности, значимости ошибки студентов, особенно при овладении и выполнении литейных манипуляций. Напряженность режима работы (учебной деятельности) студентов МК также соответствовала напряженному классу 1-й степени (3.1) за счет фактической продолжительности учебного дня обучающихся с учетом всех видов учебной деятельности до 9–10 часов в день (3,0 ± 0,16 балла) и нерегулярной сменности (посещение научных кружков, факультативов) (4,0 ± 0,13 балла). Необходимо отметить, что напряженность учебного процесса будущих зубных техников возрастает в динамике лет обучения, что обусловлено увеличением количества часов, отведенных на практические занятия по технологиям: на первом курсе это два раза в неделю; на втором – 4 раза и на третьем – 5 раз в неделю; каждое занятие длится 5 часов.

Обсуждение. В целом результаты оценки функционального статуса студентов-юношей показали незначительное напряжение регуляторных систем, которое не оказывает негативного воздействия на организм.

При этом наибольшее количество юношей с «отрицательными» баллами показателей активности регуляторных систем, указывающими на преобладание явлений дисрегуляции симпатических и парасимпатических влияний, отмечалось среди учащихся 1-го курса медицинского колледжа. Вместе с тем на втором и третьем году обучения наблюдается уменьшение количества студентов-юношей с несогласованным взаимодействием симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, характеризующим активизацию процессов адаптации, что согласуется с установленными тенденциями в уже опубликованных исследованиях [21][22].

Кроме этого, к последнему курсу обучения возрастает количество молодых людей с избыточной симпатикотонической реакцией, что свидетельствует о предрасположенности к срыву адаптационных механизмов у отдельных студентов. У части студентов выявлено увеличение активности симпатоадреналовой системы, сопровождающееся увеличением ПАРС выше нормальных значений. Полученные результаты позволили предположить, что испытываемая студентами медицинского колледжа учебная нагрузка вызывает напряжение регуляторных систем организма, увеличивающаяся в процессе обучения. Вместе с тем ни у кого не отмечалось состояний срыва адаптации, что наблюдалось у студентов медицинского вуза [21][22].

Неоптимальная активность вегетативной нервной системы может приводить к сниженной работоспособности нервной системы, быстрому возникновению утомления. Это подтверждается результатами вариационной хронорефлексометрии: выявлено незначительное снижение работоспособности, что свидетельствует о начальных признаках возникающего утомления. Подобная динамика функциональных показателей ЦНС представлена в работе авторов [24], изучавших особенности формирования симптомального паттерна у студентов. При этом время устойчивости нервной реакции достоверно снижалось в динамике лет обучения. Одной из мер профилактики дальнейшего негативного изменения функционального статуса юношей является оптимизация учебных нагрузок. Осуществленная оценка напряженности учебного процесса будущих зубных техников позволила классифицировать этот показатель как 3.1.

Выводы

- Выявлены признаки избыточной симпатикотонической реакции у отдельных студентов-юношей последнего курса обучения, при этом у части студентов увеличение активности симпатоадреналовой системы сопровождается увеличением ПАРС выше нормальных значений. Результаты свидетельствует, что учебная нагрузка вызывает напряжение регуляторных систем организма, увеличивающаяся в процессе обучения.

- Результаты вариационной хронорефлексометрии свидетельствуют о начальных признаках возникающего утомления у части студентов-юношей.

- Поставлена задача совершенствования учебного расписания, а также разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение функциональных резервов студентов-юношей медицинского колледжа, обучающихся по специальности «Стоматология ортопедическая».

Список литературы

1. Ступина М.Ю., Сетко Н.П. Оценка риска здоровью подростков, обучающихся в учреждении среднего профессионального образования // Оренбургский медицинский вестник. 2018. Т. VI. № 3 (23). С. 49–53.

2. Кобякова О.С., Деев И.А., Куликов Е.С. и др. Особенности частоты факторов риска хронических неинфекционных заболеваний среди студентов средних специальных и высших учебных заведений различных направлений подготовки // Профилактическая медицина. 2020. Т. 23. № 4. С. 61–66. DOI: 10.17116/PROFMED20202304161. EDN YQSKOE.

3. Шубочкина Е.И., Ибрагимова Е.М., Иванов В.Ю. Аспекты профессионального образования и трудовой деятельности подростков: риски здоровью, технологии снижения // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. 2019. № 1. С. 32–40. EDN JTIPEH.

4. Казанцева А.В., Ануфриева Е.В. Ключевые проблемы в оценке здоровья подростков при получении среднего профессионального образования // Здоровье населения и среда обитания. 2020. № 8 (329). С. 43-49.

5. Кучма В.Р., Шубочкина Е.И., Янушанец О.И., Чепрасов В.В. Оценка рисков здоровью учащихся профессиональных колледжей в зависимости от характера осваиваемых профессий // Гигиена и санитария. 2019. Т. 11. № 98. С. 1257–1261. DOI:10.18821/0016-9900-2019-98-11-1257-1261

6. Шубочкина Е.И., Блинова Е.Г. Современные аспекты обучения в организациях среднего профессионального образования и здоровье обучающихся // Здоровье населения и среда обитания. 2021. Т. 29. № 10. С. 53–59. DOI: 10.35627/2219-5238/2021-29-10-53-59

7. Петрова Н.Г., Погосян С.Г. О проблеме совершенствования подготовки среднего медицинского персонала // Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 3-2. С. 219–222.

8. Александрова О.А., Ярашева А.В., Ненахова Ю.С. Подготовка сестринского корпуса для столичных медицинских организаций: проблемы и решения // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2020. Т. 28. № S. С. 680–686. DOI: 10.32687/0869-866X-2020-28-S1-680-686. EDN XAPMZF.

9. Кобякова О.С., Деев И.А., Куликов Е.С. с соавт. Частота факторов риска хронических неинфекционных заболеваний у среднего медицинского персонала в российской федерации на модели Томской области // Профилактическая медицина. 2019. Т. 22. № 3. С. 31–36.

10. Казанцева А.В., Ануфриева Е.В. Организационные аспекты охраны здоровья обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2019. Т. 6. № 27. С. 992–996. DOI: 10.32687/0869-866X-2019-27-6-992-996

11. Сетко Н.П., Вахмистрова А.В., Сетко А.Г., Булычева Е.В. Интегральная донозологическая оценка здоровья подростков в условиях комплексного влияния факторов окружающей среды // Гигиена и санитария. 2017. Т. 96. № 10. С. 1009–1012. DOI:10.18821/0016-9900-2017-96-10-1009-1012

12. Кушнир С.М., Антонова Л.К. Социальная значимость донозологических состояний в формировании здоровья подростков // Российский педиатрический журнал. 2022. Т.3. № 1. С.170-174.

13. Шкарин В.В., Латышевская Н.И., Зуб А.В. Физическое развитие студентов среднего профессионального образования медицинского университета // Волгоградский научно-медицинский журнал. 2021. № 2. С. 32–35.

14. Радышевская Т.Н, Старикова И.В., Питерская Н.В. Анализ показателей вегетативной регуляции и системной гемодинамики у студентов на различных этапах адаптации к учебному процессу // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета.2020. T. 1. № 73. С. 102–105. DOI: 10.19163/1994-9480-2020-1(73)-102-105

15. Симонян М.А., Сказкина В.В., Посненкова О.М. Анализ спектральных показателей сигнала фотоплетизмограммы и их динамики в зависимости от возраста пациента для задач скрининга сердечно-сосудистых заболеваний // Профилактическая медицина. 2021. Т. 24. № 8. С. 73–79. DOI: 10.17116/PROFMED20212408173

16. Рахманов Р.С., Богомолова Е.С., Олюшина Е.А. и др. Оценка физического здоровья студентов-медиков выпускного курса и молодых врачей // Здоровье населения и среда обитания. 2023. Т. 31. № 4. С. 70–76. DOI: 10.35627/2219-5238/2023-31-4-70-76. EDN RAPOND.

17. Ткачук Е.В., Ефимова Н.В., Мыльникова И.В. Оценка напряженности учебного труда и адаптационного потенциала учащихся общеобразовательных учреждений традиционного и профильного типов // Гигиена и санитария. 2019. Т. 98. № 10. С. 1129–1134.

18. Сетко А.Г., Булычева Е.В., Сетко Н.П. Гигиеническая характеристика напряженности учебного процесса и физиологических реакций организма студентов с различным уровнем работоспособности // Здоровье населения и среда обитания. 2019. № 11 (320). С. 56–60.

19. Кучма В.Р., Ефимова Н.В., Ткачук Е.А., Мыльникова И.В. Гигиеническая оценка напряженности учебной деятельности обучающихся 5-10 классов общеобразовательных школ // Гигиена и санитария. 2016. Т. 95. № 6. С. 552–558. HTTPS://DOI.ORG/10.18821/0016-99002016-95-6-552-558

20. Максумова Н.В. Оценка вегетативного тонуса и уровня адаптации на основе комплексного анализа показателей вариабельности ритма сердца // Практическая медицина. 2015. Т. 3. № 88. С. 46–51.

21. Суриков А.А., Винокур Т.Ю., Опалинская И.В. Результаты функциональных проб и физиологическая оценка эмоционального напряжения у студентов с разными типами нервной системы // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2021. № 6. С. 67–73. DOI: 10.24412/2305-8404-2021-6-67-73

22. SHIGA K, IZUMI K, MINATO K, et al. SUBJECTIVE WELL-BEING AND MONTH-LONG LF/HF RATIO AMONG DESKWORKERS. PLOS ONE. 2021;16(9):E0257062. DOI: 10.1371/JOURNAL.PONE.0257062

23. Ярославцева И.В., Гутник И.Н., Конопак И.А., Гусев А.Н., Черевикова И.А. Экспресс-диагностика функционального состояния ЦНС (на примере диагностики ФС ЦНС учащихся высшего учебного заведения) // Экспериментальная психология. 2018. Т. 11. № 2. С. 110–120. DOI: 10.17759/EXPPSY.2018110208

24. Булычева Е.В. Особенности формирования симптомального паттерна // Профилактическая медицина. 2020. Т. 23. № 5. С. 75–84.

Об авторах

В. В. ШкаринРоссия

Шкарин Владимир Вячеславович – д.м.н., доцент, ректор ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения

пл. Павших Борцов, д. 1, г. Волгоград, 400131

А. В. Зуб

Россия

Зуб Андрей Владимирович – соискатель кафедры общей гигиены и экологии

пл. Павших Борцов, д. 1, г. Волгоград, 400131

Н. И. Латышевская

Россия

Латышевская Наталья Ивановна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общей гигиены и экологии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России; заведующая лабораторией изучения техногенных факторов окружающей среды ГУ «Волгоградский медицинский научный центр»

пл. Павших Борцов, д. 1, г. Волгоград, 400131

Н. А. Горбачева

Россия

Горбачева Наталия Анатольевна – к.м.н., старший научный сотрудник отдела изучения образа жизни и охраны здоровья населения ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко»

ул. Воронцово поле, д. 12, стр. 1, г. Москва, 105064

А. Н. Долецкий

Россия

Долецкий Алексей Николаевич – д.м.н., профессор кафедры нормальной физиологии

пл. Павших Борцов, д. 1, г. Волгоград, 400131

Н. В. Левченко

Россия

Левченко Наталья Викторовна – к.м.н., доцент кафедры общей гигиены и экологии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России; лаборант лаборатории изучения техногенных факторов окружающей среды ГУ «Волгоградский медицинский научный центр»

пл. Павших Борцов, д. 1, г. Волгоград, 400131

Рецензия

Для цитирования:

Шкарин В.В., Зуб А.В., Латышевская Н.И., Горбачева Н.А., Долецкий А.Н., Левченко Н.В. Функциональный статус студентов медицинского колледжа, обучающихся по специальности «Стоматология ортопедическая». Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(8):48-56. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-8-48-56

For citation:

Shkarin V.V., Zub A.V., Latyshevskaya N.I., Gorbacheva N.A., Doletsky A.N., Levchenko N.V. Functional status of medical college students majoring in orthopedic dentistry. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(8):48-56. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-8-48-56

.png)