Перейти к:

Оценка физического здоровья студентов-медиков выпускного курса и молодых врачей

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-4-70-76

Аннотация

Резюме

Введение. У студентов-медиков к концу обучения растет доля лиц с хроническими заболеваниями, снижается двигательная активность, физическое развитие и физическая подготовленность.

Цель исследования – оценка физического развития студентов-медиков выпускного курса и клинических ординаторов.

Материалы и методы. Обследовали студентов 6-го курса и ординаторов первого года обучения 20,0 % (n = 16) и 25,0 % (n = 14) выборочной совокупности. Определяли длину, массу тела, обхват грудной клетки, силу ведущей кисти, жизненную емкость легких, гемодинамические показатели в покое, после нагрузки и восстановления. Рассчитывали индексы: Кетле-1, Кетле-2, Пенье, силовой, жизненный, Робинсона, выносливости, функциональных изменений; среднединамическое давление. Оценили условия быта, питания, суточные энергетические расходы.

Результаты. В условиях организованного коллектива, регламентированного режима обучения и при высокой калорийности питания у студентов число лиц с избыточной массой тела достигала 2 (12,5 %), при изменении стиля жизни, питания и деятельности у ординаторов – 6 (42,9 %). По индексу Кетле-1 студенты характеризовались излишним и чрезмерно излишним весом – 10 человек (62,5 %), ординаторы – 11 человек (78,6 %). Более позитивные показатели типа телосложения у ординаторов обусловлены превышением на 30,0 % доли лиц с избыточной массой тела, что подтверждено показателями силового, жизненного индексов, значениями обхвата грудной клетки. Выявлены более значимые донозологические сдвиги в состоянии здоровья ординаторов по функциональному состоянию ССС (ДАД в покое и после нагрузки, ЧСС и ДАД после нагрузки, среднединамическое давление после периода отдыха, коэффициент выносливости, индекс Робинсона), индексу функциональных изменений.

Заключение. Изменение синергичных факторов обучения и образа жизни клинических ординаторов в начале профессиональной деятельности вызывает более значимые, чем у студентов, донозологические сдвиги в организме, что обусловливает необходимость повышения их знаний по здоровому образу жизни.

Для цитирования:

Рахманов Р.С., Богомолова Е.С., Олюшина Е.А., Пискарев Ю.Г., Царяпкин Е.В., Хайров Р.Ш., Калюжный Е.А. Оценка физического здоровья студентов-медиков выпускного курса и молодых врачей. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(4):70-76. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-4-70-76

For citation:

Rakhmanov R.S., Bogomolova E.S., Olyushina E.A., Piskarev Yu.G., Tsaryapkin V.E., Khairov R.Sh., Kalyuzhny E.A. Assessment of Physical Health of Final-Year Medical Students and Young Doctors. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(4):70-76. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-4-70-76

Введение. В динамике здоровья современных студентов наблюдается негативная тенденция [1–8]. Данные научных публикаций указывают на то, что физическое развитие и физическая подготовленность, здоровье студентов медицинских университетов хуже, чем студентов других учебных заведений. У студентов-медиков к концу обучения нарастает доля лиц с хроническими заболеваниями [9–13]. Недостаточная ежедневная физическая активность среди студентов медицинских вузов приводит к увеличению содержания жировой ткани в структуре тела, что является предиктором риска развития хронических неинфекционных заболеваний [14–15].

Цель исследования – оценка физического развития студентов-медиков выпускного курса и клинических ординаторов.

Материалы и методы

Объект наблюдения – студенты-медики (группа № 1) и клинические ординаторы (группа № 2), обучающиеся в военном университете. Методом случайной выборки оценили физическое развитие (ФР) лиц групп наблюдения: студентов в конце 6-го курса (n = 16), клинических ординаторов – через 1 год ординатуры (n = 14). Это составило, соответственно, 20,0 и 25,0 % выборочной совокупности (при расчетной статистически значимой выборке не менее 10,0 %). Клинические ординаторы ранее находились в таких же условиях, как и студенты. Медицинские обследования (антропометрические и физиометрические) проводились на основе добровольного информированного согласия методом случайной выборки. Определяли массо-ростовые показатели – массу тела (МТ) и длину тела (ДТ), обхват грудной клетки. Проводили динамометрию ведущей кисти (сила), спирометрию (жизненная емкость легких – ЖЭЛ), измерение систолического и диастолического давлений (САД, ДАД), определяли частоту сердечных сокращений (ЧСС). Данные функционального состояния сердечно-сосудистой системы оценивали в состоянии покоя и в период отдыха после дозированной физической нагрузки (проба Мартине) [16].

По определенным показателям с учетом возраста рассчитывали индексы, интегрально характеризующие морфофункциональное состояние организма:

- физическое развитие: Кетле-2 (индекс массы тела – ИМТ), который определяет пищевой статус: дефицит, нормальная, избыточная МТ, ожирения I–III ст.1; Кетле-1 – массо-ростовой показатель (МРП), который показывает степень упитанности тела (ожирение (> 540), чрезмерный вес (451–540), чрезмерная упитанность (416–450), излишний вес (401–415), повышенная упитанность (390–400), средняя упитанность (360–389), плохая упитанность (320–359)) [17]; Пенье характеризует тип телосложения (крепкое – 10 ед. (в т. ч. отрицательные), хорошее – 10–20 ед., среднее – 21–25 ед., слабое – 26–35 ед. и очень слабое – более 36 ед.); силовой – процентное соотношение мышечной силы кисти к МТ (ниже среднего, средний, выше среднего: менее, равно или более 60–70 ед.);

- функциональное состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма: жизненный индекс (ЖИ) для лиц, не занимающихся спортом – нормальный сниженный – равно или менее 60–65 г/см; индекс Робинсона, косвенно отражающий потребление кислорода (в состоянии покоя у лиц взрослого возраста средние значения – от 76 до 89; выше среднего – 75 и меньше; ниже среднего – 90 и выше); коэффициент выносливости (КВ) (высокий, средний, ниже среднего, низкий: норма 12–15 ед., увеличение КВ, связанное с уменьшением ПД, является показателем детренированности ССС, уменьшение – утомления) и среднединамическое давление (СДД выражает энергию, с которой движется кровь, оно обеспечивает движение крови по сосудам, является результирующей всех колебаний давления по ходу сосудистой системы, в норме от 90 до 100 мм рт. ст.; величина постоянная).

- отражающий степень адаптированности организма индекс функциональных изменений (ИФИ): удовлетворительная адаптация (до 2,1 ед.), состояние функционального напряжения (2,11–3,2 ед.), неудовлетворительная адаптация 3,21–4,3 ед.) [18].

Оценили условия быта, питания, суточные энергетические расходы бюджету времени.

По первичному материалу создали базу данных, статистическую обработку провели на ПЭВМ при помощи компьютерной программы Statistica 6,1.

Определяли нормальность распределения выборок по критерию Смирнова; за исключением ЧСС все показатели имели нормальное распределение.

Рассчитывали средние арифметические значения (М) и стандартные отклонения (М ± m), а также достоверность различий для параметрических независимых выборок по t-критерию Стьюдента, для непараметрических – по критерию Манна – Уитни при р < 0,05.

Результаты. Обучение студентов происходило в условиях организованного коллектива, осуществлялось по расписанию от подъема до отбоя. Питание по сбалансированному рациону осуществлялось в столовой университета: трехкратное в день, калорийность рациона составляла (3594,4 ± 49,5) ккал/сутки. Размещение было в соответствующих гигиеническим нормам общежитиях; комнаты на 2–3 человека с регулярной сменой постельного белья. Средние недельные суточные энергетические расходы по бюджету времени достигали (3431,3 ± 53,5) ккал.

Ординаторы проживали либо в условиях общежития (индивидуальная комната), либо в домашних условиях (имеющие семьи); питание – либо индивидуальное, либо в условиях семьи. Суточный бюджет времени не был регламентированным, включал ежедневные занятия в клиниках, периодические суточные дежурства в клиниках, свободное время. Средние недельные суточные энергетические расходы составляли (3181,2 ± 29,7) ккал/сутки.

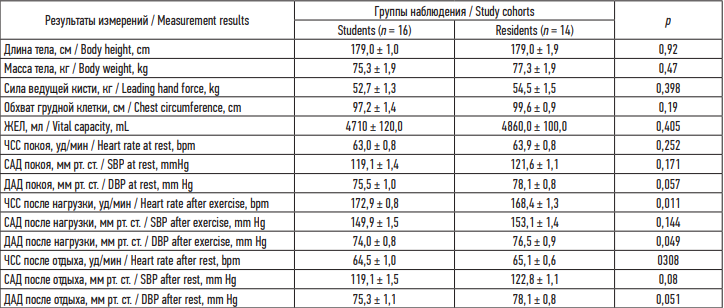

По массе тела студенты и ординаторы не имели статистически достоверных различий (табл. 1). Сила ведущей кисти, ЖЕЛ, показатели гемодинамики в покое также не различались и были в пределах референтных границ. Однако у 3 студентов (18,8 %) и 7 (50,0 %) ординаторов ДАД была на уровне верхней границы нормы или незначительно (на 1–2 мм рт. ст.) ее превышала.

Таблица 1. Сравнительные показатели физиометрии студентов, абс. величины

Table 1. Comparative physiometry measurements of the study participants

После нагрузки увеличение ЧСС у лиц группы № 2 было статистически менее значимым (на 10,9 %) и составляло, соответственно, 274,4 и 263,5 %.

Средняя величина прироста САД после нагрузки составила 25,9 % в обеих группах, значения друг от друга не отличались. ДАД после нагрузки у лиц обеих групп снижалось, соответственно, на 2,0 % (р = 0,006 и р = 0,018), но среднее значение в группе № 2 было значимо выше.

После периода отдыха показатели гемодинамики восстанавливались до исходных значений, в группах сравнения достоверно значимых различий не было. Однако соответственно у 18,8 и 50,0 % ДАД, так же как и в исходном состоянии, превышало референтную границу.

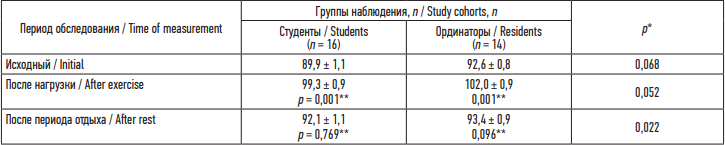

По СДД были определены различия (табл. 2). Если в исходном состоянии и после нагрузки статистической разницы по средним показателям не обнаружили, после периода отдыха оно у ординаторов было значимо выше. При этом у 35,7 % лиц второй группы СДД после периода отдыха было выше исходного значения.

Таблица 2. Показатели среднединамического давления у лиц групп наблюдения при нагрузке, мм рт. ст.

Table 2. Indicators of the mean dynamic pressure in the study participants during exercise, mm Hg

Примечание: * – статистическая достоверность различий в группах сравнения; ** – статистическая достоверность относительно исходной величины в каждой группе.

Notes: * statistically different between the cohorts; ** statistically different from the corresponding initial value.

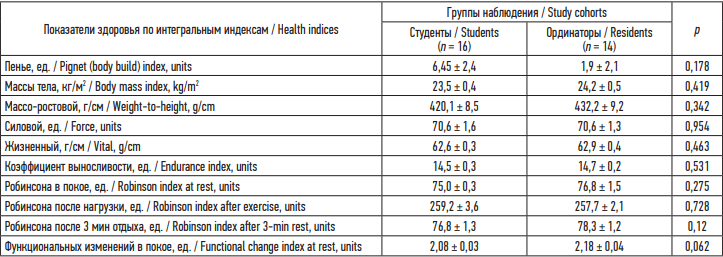

По расчетным индексам статистически значимых различий в группах наблюдения не было определено, но при оценке индивидуальных показателей они обнаруживались (табл. 3). Так, по средним показателям тип телосложения студентов был крепким. Однако в количественном отношении только у 11 (68,7 %) оно соответствовало данной градации. У 4 (25,0 %) тип телосложения был хорошим и у 1 (6,3 %) – средним. У ординаторов число лиц с крепким типом телосложения достигало 11 (78,6 %), у остальных – хороший тип.

Таблица 3. Характеристика здоровья студентов и ординаторов по интегральным показателям, М ± m

Table 3. Health indices of the study participants, M ± m

По ИМТ группы входили в категорию лиц, имеющих нормальную массу тела. Тем не менее в группе ординаторов 6 человек (42,9 %) имели избыточную МТ против 2 (12,5 %) у студентов. По индексу Кетле-1 10 студентов (62,5 %) характеризовались излишним – чрезмерно излишним весом, у ординаторов их число составило 11 (78,6 %).

Силовой индекс у студентов был незначительно выше среднего. При этом у 9 (56,2 %) он был средним, у остальных 7 (43,8 %) – высоким. У ординаторов средний СИ был определен у 6 человек (42,9 %), у остальных 8 (57,1 %) – высокий.

Жизненный индекс у студентов был в пределах нормы. Вместе с тем у 2 (12,5 %) он был на уровне нижней границы нормы: 60,5–60,9. У ординаторов ЖИ был в пределах границ нормы, на уровне ее нижней границы ЖИ был определен только у 1 человека (7,1 %).

По коэффициенту выносливости тренированность сердечно-сосудистой системы к нагрузкам у лиц группы № 1 была в пределах нормы. У 12 (75,0 %) она оценивалась как хорошая, у остальных 4 (25,0 %) была сниженной. У ординаторов тренированность ССС была снижена у 3 (21,4 %) обследованных.

В состоянии покоя индекс Робинсона у студентов был ниже среднего, что свидетельствовало о хорошем снабжении ССС кислородом. Однако такое состояние было определено лишь у 8 человек (50,0 %); у 7 (50,0 %) ординаторов данный индекс находился в пределах средних значений. У 6 ординаторов (42,9 %) индекс Робинсона был ниже среднего, у остальных – в пределах средних значений. После нагрузки увеличение индекса Робинсона составило, соответственно 3,46 и 3,36 раза. После периода восстановления функциональное состояние ССС в обеих когортах было средним: различия между исходными и конечными величинами были статистически незначимыми: студенты – рпокой-отдых = 0,055, ординаторы – р = 0,067.

По среднему показателю индекса функциональных изменений адаптированность организма студентов была достаточной, удовлетворительной. Однако у 7 человек (43,8 %) она была в состоянии функционального напряжения. У ординаторов адаптированность организма только у 4 (28,6 %) оценивалась как достаточная, у остальных – как функциональное напряжение.

Ограничение исследования: малая выборка.

Обсуждение. Результаты научных исследований свидетельствуют, что состояние здоровья студенческой молодежи ухудшается [1–3, 19]. Увеличение заболеваемости отмечается к периоду окончания обучения [4–8]. Среди факторов риска для здоровья – нездоровый стиль поведения, неадекватность питания, низкая двигательная активность [9–14]. Для оценки качества среды обучения студенческой молодежи и ее влияния на здоровье используют интегральные показатели, в частности заболеваемость, физическое развитие [14, 20]. Однако в университетах силовых ведомств более высокие показатели заболеваемости чаще регистрируются на младших курсах, а физическое развитие к концу обучения улучшается, что доказывает позитивное влияние условий в организованных коллективах на здоровье молодежи [21, 22].

Наблюдаемые нами группы студентов и ординаторов к окончанию университета, а также в начале врачебной деятельности были здоровыми, физически развитыми, что подтверждало позитивное влияние условий обучения в организованном коллективе на сохранение здоровья молодых людей.

Все оцениваемые средние параметры морфофункционального состояния организма были в пределах референтных границ.

Вместе с тем у 8 студентов и ординаторов из 30 обследованных (26,7 %) были выявлены лица с избыточной МТ и чрезмерно излишним весом; у ординаторов число лиц в 3 раза больше. В группе № 1 это, вероятно, обусловлено высокой калорийностью рациона питания. В группе ординаторов, у которых были иными режим дня, питание и суточные энергетические расходы, доля лиц с избыточной МТ была в 3 раза больше, а с чрезмерно излишним весом – на 16,1 % выше. Эти данные могут свидетельствовать о наличии потенциального риска для здоровья лиц обеих групп, но более значимого – для ординаторов. Как отмечает ряд авторов, избыточная МТ – фактор, способствующий снижению устойчивости к неблагоприятным факторам внешней и трудовой среды: косвенный показатель нарушения обменных процессов, потенциально влияющий на степень устойчивости организма к нагрузкам [23].

Ординаторы выглядели более крепкими по типу телосложения, но, вероятно, это было обусловлено наличием у большей доли из них избыточной МТ. Это положение подтверждают равные значения СИ и ЖИ в соответствующих группах, статистически достоверно не отличающиеся значения обхвата грудной клетки. Меньшая доля лиц с значением ЖИ на уровне нижней границе нормы, вероятно, была также связана с избыточной МТ, поскольку ЖЕЛ в группах достоверно не различалась.

Сердечно-сосудистая система характеризует приспособительные механизмы человека, по ее состоянию можно прогнозировать их дальнейшее развитие [24, 25]. В нашем исследовании показатели гемодинамики в покое не различались, но ДАД у большей доли ординаторов, чем у студентов, было на верхней границе нормы, значит, сопротивление прекапилляров у лиц в группе № 2 было выше.

Большее повышение ЧСС и снижение ДАД после нагрузки в группе студентов свидетельствовало о лучшем кровоснабжении тканей и эластичности сосудов [26, 27]. Реакция ССС на нагрузку у студентов была более устойчивой. Например, если КВ в группах сравнения незначительно отличались (выносливость к нагрузкам выше на 3,6 %), то по индексу Робинсона кровоснабжение ССС у 7,1 % студентов шло лучше [28–30], резервные возможности системы кровообращения у ординаторов были ниже.

Среднединамическое давление у студентов после нагрузки восстанавливалось до исходных величин и было в норме, как и у ординаторов, но у вторых оно было статистически достоверно выше. Интересно, что после нагрузки СДД у студентов повышалось в пределах границ нормы, а у ординаторов – превышало верхнюю границу.

Достаточно большая разница была определена по расчету ИФИ в группах сравнения: достаточный уровень адаптированности у ординаторов был на 15,2 % ниже.

Проведенное исследование позволяет заключить, что изменение синергичных факторов обучения и образа жизни студентов в начале профессиональной деятельности влияет на их здоровье, что обусловливает необходимость повышения уровня знаний в области здорового образа жизни.

Выводы

1. В условиях организованного коллектива, регламентированного режима обучения и при высокой калорийности питания 2 студента (12,5 %) имели избыточную массу тела; у ординаторов при изменении стиля жизни, питания и деятельности – 6 (42,9 %). По индексу Кетле-1 10 студентов (62,5 %) характеризовались излишним и чрезмерно излишним весом против 11 у ординаторов (78,6 %).

2. Более позитивные показатели типа телосложения у ординаторов обусловлены их массой тела (доля лиц с излишним и чрезмерно излишним весом выше на 16,1 %), что подтверждено показателями силового, жизненного индексов, значениями обхвата грудной клетки.

3. Выявлены более значимые донозологические сдвиги в состоянии здоровья ординаторов: по функциональному состоянию ССС (ДАД в покое и после нагрузки, ЧСС и ДАД после нагрузки, СДД после периода отдыха, КВ, индекс Робинсона), индексу функциональных изменений.

1. MP 2.3.1.0253–21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации». Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2021. 72 с.

Список литературы

1. Фертикова Т.Е. Состояние здоровья студентов и здоровьесберегающие технологии: региональный опыт вузов России // Морская медицина. 2019. Т. 5. № 2. С. 34–44. doi: 10.22328/2413-5747-2019-5-2-34-44.

2. Коданева Л.Н., Шулятьев В.М., Размахова С.Ю., Пушкина В.Н. Состояние здоровья и образ жизни студентов // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 12-4 (54). С. 45-47. doi:0.18454/IRJ.2016.54.046

3. Девришов Р.Д., Хорошева И.В., Кудряшева И.А. и др. Гигиеническая характеристика основных компонентов образа жизни студентов медицинских вузов // Медицина труда и экология человека. 2022. № 2 (30). С. 177–186. doi: 10.24412/2411-3794-2022-2-177-186

4. Gruzieva TS, Galiienko LI, Pelo IM, Omelchuk ST, Antonuk OY. Health and lifestyle of students’ youth: status, problems and ways of solution. Wiad Lek. 2018;71(9):1753-1758.

5. Al-Sejari M. Sociocultural characteristic, lifestyle, and metabolic risk factors among a sample of Kuwaiti male university students. Am J Mens Health. 2017;11(2):308317. doi: 10.1177/1557988316680937

6. Mishra SR, Neupane D, Shakya A, Adhikari S, Kallestrup P. Modifiable risk factors for major non-communicable diseases among medical students in Nepal. J Community Health. 2015;40(5):863-868. doi: 10.1007/s10900-015-0012-6

7. Hilger J, Loerbroks A, Diehl K. Eating behaviour of university students in Germany: Dietary intake, barriers to healthy eating and changes in eating behaviour since the time of matriculation. Appetite. 2017;109:100-107. doi: 10.1016/j.appet.2016.11.016

8. Amore L, Buchthal OV, Banna JC. Identifying perceived barriers and enablers of healthy eating in college students in Hawai'i: a qualitative study using focus groups. BMC Nutr. 2019;5:16. doi: 10.1186/s40795-019-0280-0

9. Кубиева С.С. Ботагариев Т.А., Жетимеков Е.Т. Физическая подготовленность и физическое развитие студентов вузов различного профиля // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. 2018. № 2 (9). С. 26–49.

10. Simchon Y, Turetsky O, Carmeli E. Characterization of physical activity in undergraduate students in Israel. Int J Adolesc Med Health. 2016 Jul 18;29(6):/j/ijamh.2017.29.issue-6/ijamh-2016-0052/ijamh-2016-0052.xml.. doi: 10.1515/ijamh-2016-0052

11. Прошляков В.Д., Пономарева Г.В., Кудряшов С.В. О личностном подходе в физическом воспитании студентов // Физическое воспитание и студенческий спорт. 2022. Т. 1. № 2. С. 175–182. doi: 10.18500/2782-4594-2022-1-2-175-182

12. Жукова Т.В., Алиханов Т.А., Возмищев А.А. и др. Соотношение субъективной и объективной оценки показателей физического состояния студентов // Научные основы создания и реализации современных технологий здоровьесбережения : Материалы VIII международной научно-практической конференции, посвящённой Году науки и технологий в Российской Федерации, Ростов-на-Дону, 19 ноября 2021 года. Волгоград: Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА», 2021. С. 20–26.

13. Мартынова Е.Ю., Колокольцев М.М. Физическое развитие и физическая подготовленность студентов вуза разных функциональных групп здоровья // Современные проблемы науки и образования. 2016; 6; URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25728 (дата обращения:10.11.2022).

14. Анищенко А.П., Архангельская А.Н., Гуревич К.Г., Дмитриева Е.А., Игнатов Н.Г., Рогозная Е.В. Особенности физического развития студентов вузов // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». 2016. № 2. С. 13-115. doi: 10.21626/vestnik/2016-2/21

15. Казимов М.А., Алиева Р.Х., Казимова В.М. Оценка физического развития и питания студентов-медиков // Сибирский медицинский журнал. 2018. Т. 33. № 2. С. 90–96.

16. Ерина И.А., Бузни В.А. Стресс как фактор сниженной работоспособности среди студентов // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 70-1. С. 334–338.

17. Рапопорт И.К., Лапонова Е.Д., Гудинова Ж.В. и др. Особенности жизнедеятельности и самочувствие студентов в цифровой среде // Гигиена и санитария. 2022. Т. 101. № 3. С. 323–330. doi: 10.47470/0016-9900-2022-101-3-323-330

18. Шестера А.А., Сабирова К.М., Кику П.Ф., Каерова Е.В. Гигиенические аспекты здоровья студентов младших курсов медицинского университета // Здоровье населения и среда обитания. 2021. № 3 (336). С. 18–24. doi: 10.35627/2219-5238/2021-336-3-18-24

19. Леванова Е.А., Хоптинская А.А., Богатикова А.Н. Внутренняя позиция студентов педагогического вуза в отношении здоровья в контексте культуры профессионального здоровья // Казанский педагогический журнал. 2020. № 4 (141). С. 93–99.

20. Коломиец О.И., Петрушкина Н.П., Макунина О.А. Заболеваемость и вегетативный статус студентовпервокурсников как показатели стратегии адаптации к обучению в высших учебных заведениях // Ученые записки. 2015. № 1 (119). С. 97–104.

21. Рахманов Р.С., Тарасов А.В. Оценка заболеваемости, входящей в класс «Болезни органов дыхания», у студентов высших образовательных учреждений в Калининградской области // Санитарный врач. 2019. № 12. С. 66–71. doi: 10.33920/med-08-1912-09

22. Рахманов Р.С., Тарасов А.В., Потехина Н.Н. Анализ заболеваемости студентов гражданского и военных университетов Калининграда // Здоровье населения и среда обитания. 2020. № 4 (325). С. 30–36. doi: 10.35627/2219-5238/2020-325-4-30-36

23. Карагодина А.М, Прыткова Е.Г., Жегалов Н.Д. Оценка уровня соматического здоровья студентов первого курса в период адаптации к учебной деятельности в техническом вузе // Преподаватель XXI век. 2020. № 2-1. С. 170–182. doi: 10.31862/2073-9613-2020-2-170-182

24. Тупиневич Г.С., Шамратова В.Г. Влияние смены экологической обстановки на состояние системы кровообращения у студентов в динамике обучения // Научное обозрение. Биологические науки. 2020. № 3. С. 7–12.

25. Малюкова Т.И. Реакция сердечно-сосудистой системы на стрессовые воздействия // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 6.

26. Жукова Т.В. Савустьяненко А.В., Савустьяненко Т.Л. Поиск донозологических прогностических критериев развития хронических неинфекционных заболеваний среди лиц молодого возраста // Волгоградский научно-медицинский журнал. 2022. Т. 19, № 4. С. 34–39.

27. Халявкина И.О. Типологические особенности реактивности сердечно-сосудистой системы у юношей с различными типами гемодинамики // Журнал фундаментальной медицины и биологии. 2016. № 4. С. 36–44.

28. Колокольцев М.М., Носов А.В. Характеристика индекса Робинсона у студентов различных функциональных групп и уровней физического здоровья// Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее: Материалы межведомственного круглого стола. Иркутск. 2018. С. 102–107.

29. Семизоров Е.А., Прокопьев Н.Я., Губин Д.Г. Индекс Робинсона у юношей профильных вузов г. Тюмени // Современный ученый. 2019. № 4. С. 155–160.

30. Robinson BF. Relation of heart rate and systolic blood pressure to the onset of pain in angina pectoris. Circulation. 1967;35(6):1073-1083. doi: 10.1161/01.cir.35.6.1073

Об авторах

Р. С. РахмановРоссия

Рахманов Рофаиль Салыхович – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры гигиены

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, г. Нижний Новгород, 603950

Е. С. Богомолова

Россия

Богомолова Елена Сергеевна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой гигиены

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, г. Нижний Новгород, 603950

Е. А. Олюшина

Россия

Олюшина Екатерина Анатольевна – кандидат медицинских наук, доцент, профессор кафедры гигиены

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, г. Нижний Новгород, 603950

Ю. Г. Пискарев

Россия

Пискарев Юрий Геннадьевич – доктор медицинских наук, доцент, профессор профессор кафедры гигиены

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, г. Нижний Новгород, 603950

Е. В. Царяпкин

Россия

Царяпкин Владимир Евгеньевич – ассистент кафедры гигиены

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, г. Нижний Новгород, 603950

Р. Ш. Хайров

Россия

Хайров Рашид Шамильевич – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры гигиены

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, г. Нижний Новгород, 603950

Е. А. Калюжный

Россия

Калюжный Евгений Александрович – кандидат биологических наук. доцент, доцент кафедры нормальной физиологии

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, г. Нижний Новгород, 603950

Рецензия

Для цитирования:

Рахманов Р.С., Богомолова Е.С., Олюшина Е.А., Пискарев Ю.Г., Царяпкин Е.В., Хайров Р.Ш., Калюжный Е.А. Оценка физического здоровья студентов-медиков выпускного курса и молодых врачей. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(4):70-76. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-4-70-76

For citation:

Rakhmanov R.S., Bogomolova E.S., Olyushina E.A., Piskarev Yu.G., Tsaryapkin V.E., Khairov R.Sh., Kalyuzhny E.A. Assessment of Physical Health of Final-Year Medical Students and Young Doctors. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(4):70-76. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-4-70-76

.png)