Перейти к:

Оценка риска для здоровья населения при загрязнении воздуха в условиях проведения ликвидационно-рекультивационных работ на угольной шахте

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-54-62

Аннотация

Введение. В Кузбассе существует острая необходимость в рекультивации нарушенных земель для уменьшения их неблагоприятного влияния на окружающую среду.

Цель исследования: определить риск для здоровья населения от влияния загрязнения воздушной среды в условиях проведения ликвидационно-рекультивационных работ на угольной шахте.

Материалы и методы. Для исследования использован том предельно допустимых выбросов ликвидированной угольной шахты. Оценка распространения и воздействия загрязняющих веществ проведена в 40 расчетных точках, выбранных на основе карты города Прокопьевска Кемеровской области. Рассчитаны максимальные и средние концентрации загрязняющих примесей. Значения канцерогенного риска и рисков неканцерогенных эффектов определены с использованием Руководства Р 2.1.10.1920–04, рисков хронической интоксикации – на основании методик А. П. Щербо и соавт. Проведено сопоставление рассчитанных значений рисков с их приемлемыми уровнями. Рассчитаны значения рисков с учетом влияния фоновых концентраций веществ.

Результаты. В перечень приоритетных загрязняющих веществ вошли неорганическая пыль с содержанием диоксида кремния 20–70 %, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, углерод (сажа), оксид углерода, неорганическая пыль с содержанием диоксида кремния менее 20 %. Превышений расчетных максимальных и средних концентраций загрязняющих примесей, поступающих в воздушную среду города при проведении рекультивационных работ на закрытой угольной шахте, не обнаружено во всех расчетных точках. Индексы опасности при острых воздействиях загрязняющих веществ превышают приемлемый уровень в трех точках, расположенных ближе к источникам. Канцерогенные риски не превышают уровень приемлемого риска во всех точках. Суммарные риски хронической интоксикации превышают приемлемое значение в двух точках в 1,2 и 1,75 раза соответственно. Индексы опасности с учетом фона превышают приемлемый уровень во всех точках воздействия в 1,448–2,603 раза. Канцерогенный риск с учетом фона находится на уровне приемлемого риска. Основными критическими органами и системами, на которые оказывается наибольшее воздействие, являются органы дыхания и кровь. Суммарные риски хронической интоксикации, определенные с учетом влияния фоновых концентраций атмосферных загрязнителей, превышают приемлемый уровень по всем точкам в 3,15–5,40 раза.

Заключение. Рекультивационные работы не оказывают существенного воздействия на воздушную среду и здоровье населения города Прокопьевска. Суммарные риски хронической интоксикации и индексы опасности превышают приемлемый уровень в селитебных зонах, расположенных в непосредственной близости к площадке рекультивации. Высокие уровни индексов опасности и суммарных рисков хронической интоксикации во всех расчетных точках, рассчитанные с учетом фона, определяются общей неблагоприятной экологической ситуацией в городе с интенсивным развитием угольной промышленности.

Ключевые слова

Для цитирования:

Кислицына В.В., Суржиков Д.В., Ликонцева Ю.С., Голиков Р.А., Пестерева Д.В. Оценка риска для здоровья населения при загрязнении воздуха в условиях проведения ликвидационно-рекультивационных работ на угольной шахте. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(6):54-62. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-54-62

For citation:

Kislitsyna V.V., Surzhikov D.V., Likontseva J.S., Golikov R.A., Pestereva D.V. Assessing Population Health Risks Posed by Air Pollution Related to Coal Mine Reclamation. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(6):54-62. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-54-62

Введение. Кузбасс является крупнейшим угледобывающим регионом России, уникальным по качеству угля и его запасам. Угледобыча играет важную роль в экономике региона и тесно связана с металлургической и энергетической отраслями промышленности, также широко представленными в Кемеровской области [1]. Однако добыча угля сопряжена с рядом проблем, приводящих к экологическому риску и представляющих серьезную опасность для окружающей среды и здоровья населения [2][3]. Негативное влияние угледобывающих предприятий на экологию региона проявляется в изъятии из землепользования и нарушении земель, загрязнении их отходами добычи и переработки угля. При закрытии нерентабельных шахт происходит изменение их антропогенного воздействия на природную среду с проявлением таких негативных явлений, как интенсификация сдвижения массива горных пород и земной поверхности, образование провалов и просадок [4][5]. Согласно данным Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, площадь нарушенных земель в границах Кемеровской области при разработке месторождений полезных ископаемых по состоянию на начало 2021 года составила 108 074 тыс. га1.

На территории Кузнецкого угольного бассейна существует острая необходимость в рекультивации нарушенных земель и ликвидации негативного воздействия предприятий угледобывающего и углеперерабатывающего комплекса на экологическую ситуацию в регионе [6][7]. В Кузбассе находятся 82 потенциально опасных объекта – наследия накопленного ущерба окружающей среде после проведенной реструктуризации угольной промышленности [8]. Многие из них сосредоточены на территории Прокопьевско-Киселевского каменноугольного промышленного района [9].

Оценке влияния предприятий угледобычи на экологическую ситуацию в Кузбассе, загрязнения воздушной среды, проблем деградации природных ресурсов региона, влияния атмосферных выбросов угольных шахт на здоровье жителей области посвящено значительное количество научных работ [10–14]. При этом проблеме оценки риска для здоровья населения от воздействия загрязняющих примесей, поступающих в атмосферу при проведении рекультивационных работ на ликвидированных угольных предприятиях, до сих пор не уделялось особого внимания, что определяет актуальность настоящего исследования.

Цель исследования – определить риск для здоровья населения от влияния загрязнения воздушной среды в условиях проведения ликвидационно-рекультивационных работ на угольной шахте.

Материалы и методы. Площадка ликвидации горных выработок шахты имени Ворошилова располагается в городе Прокопьевске Кемеровской области. Город Прокопьевск имеет сложную планировку, исторически сложившуюся по принципу «шахта-поселок», которая проявляется в хаотичном размещении предприятий, чередовании жилых и промышленных застроек с зонами нарушенных земель. Также сложность представляет наличие в пределах городской черты выходов угольных пластов, разработка которых открытым и подземным способами привела к тому, что значительная часть территории города нарушена, заполнена отвалами пород и терриконами, как правило, прошедшими этап самовозгорания, зонами провалов. Карьерные выемки и отвалы вскрышных пород значительны и загрязняют пылью близлежащие земли [4]. Общая площадь нарушенных земель в административных границах Прокопьевска составляет 2482 тыс. га (12,5 % от общей площади земель).

Шахта имени Ворошилова являлась одним из крупнейших предприятий Кузбасса, добывающих высококачественные коксующиеся угли, была закрыта в 2013 году. Шахта находится в центре жилого массива города Прокопьевска и граничит с действующей шахтой имени Дзержинского, законсервированными шахтами «Коксовая», «Красногорская» и ликвидированной шахтой имени Калинина. Численность населения города составляет 190 тыс. человек. Для исследования использовался том предельно допустимых выбросов (том ПДВ) площадки закрытой угольной шахты от 2019 г. Предельно допустимые выбросы предприятия – это нормативы вредных выбросов веществ, которые регламентируют максимально допустимый объем и состав вредных веществ, выбрасываемых данным предприятием в атмосферный воздух. Том ПДВ содержит необходимые для расчетов данные: перечень загрязняющих веществ, объемы выбросов, высоты и диаметры источников выбросов, скорости выхода газовоздушной смеси из устьев источников, температуры отходящих газовоздушных смесей. Источниками загрязнения атмосферного воздуха при проведении рекультивации являются работа бульдозера CATD9R и экскаватора Hitachi ZX1900; разгрузка вскрыши, плодородного слоя почвы и глины; транспортировка материалов автосамосвалами «БелАЗ-75131» и «БелАЗ-7555».

Расчетные максимальные и средние концентрации загрязняющих примесей, поступающих в атмосферный воздух при проведении рекультивационных работ, определены в 40 точках воздействия концентраций (ТВК), выбранных на основе карты города в селитебных зонах, расположенных в основном ближе к источникам выбросов, и с учетом розы ветров. Преобладающими направлениями ветров являются южное и юго-западное. ТВК располагались на расстоянии 210–13 000 м от источников загрязнения с началом жилой застройки. Расчеты концентраций загрязняющих веществ в ТВК выполнены с использованием программы «ЭКОцентр – Стандарт» с учетом приказа Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»2.

Канцерогенный риск и риск развития неканцерогенных эффектов определены согласно Руководству 2.1.10.1920–043. Верхней границей допустимого канцерогенного индивидуального риска считается 1 × 10–4. Риск неканцерогенных эффектов оценивался на основе расчетов коэффициентов и индексов опасности для острых и хронических токсических эффектов. Приемлемое значение индекса опасности равняется 1. Риск хронической интоксикации (вероятность получения заболевания хронического характера, обусловленная длительным воздействием химических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе) определен согласно методике А.П. Щербо и соавт.4 Приемлемое значение суммарного риска хронической интоксикации составляет 0,02. При расчетах период экспозиции принимался за 30 лет для неканцерогенных эффектов, 70 лет – для канцерогенных (при условии сохранения уровней средних концентраций загрязняющих веществ в течение этого времени).

Также в работе были рассчитаны значения уровней рисков с учетом влияния фоновых концентраций загрязняющих примесей. Фоновая концентрация вещества (фон) – характеристика загрязнения атмосферы, которая создается всеми источниками выбросов на территории, исключая источник, для которого рассчитан фон. За фоновую концентрацию принимается статистически достоверная максимальная разовая концентрация примесей, значение которой превышается в 5 % случаев5.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе представлены в томе ПДВ. Мониторинг качества атмосферного воздуха на территории города Прокопьевска осуществляется на двух стационарных постах Кемеровским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», предоставившим значения средних фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Результаты. Суммарные выбросы от источников площадки ликвидации шахты составляют 571,2 т/год (18,6 г/с). Наибольшие объемы выбросов выявлены у неорганической пыли, содержащей диоксид кремния в количестве 20–70 % – 235,0 т/г (14,1 г/с), и диоксида азота – 184,3 т/г (2,1 г/с). Референтные концентрации веществ (RfC) составили: у диоксида азота – 0,04 мг/м3, оксида азота – 0,06 мг/м3, углерода (сажи) – 0,05 мг/м3, диоксида серы – 0,05 мг/м3, оксида углерода – 3 мг/м3, пыли неорганической (SiO2 ˂ 20 %) – 0,05 мг/м3, пыли неорганической (SiO2 20–70 %) – 0,1 мг/м3. Индексы неканцерогенной опасности составили: у неорганической пыли с долей содержания диоксида кремния 20–70 % – 450 824, у диоксида азота – 353 497, у оксида азота – 57 443, у диоксида серы – 21 287, у углерода (сажи) – 14 135, у оксида углерода – 1441, у неорганической пыли с содержанием диоксида кремния менее 20 % – 39. Суммарный индекс неканцерогенной опасности составил 898 666, основной удельный вес имеют неорганическая пыль с содержанием диоксида кремния 20–70 % (50,17 %) и диоксид азота (39,34 %). Расчет канцерогенного риска проводился от воздействия одного вещества – углерода (сажи). Фактор канцерогенного потенциала при ингаляционном воздействии (Sfi) углерода составил 0,0155 (мг/(кг × сут))–1, индекс канцерогенной опасности составил 99.

Рассчитанные максимальные концентрации загрязняющих веществ, попадающих в воздушную среду города от площадки ликвидации шахты, находятся в диапазоне от 0,0004 мг/м3 (ТВК № 39) у неорганической пыли, содержащей диоксид кремния в количестве ниже 20 %, до 0,270 мг/м3 (ТВК № 2) у неорганической пыли с содержанием диоксида кремния 20–70 %. Максимальные концентрации, выраженные в долях ПДК (ПДКм.р.)6, у выбранных неканцерогенных веществ варьируются от 0,00001 у неорганической пыли с содержанием диоксида кремния менее 20 % в ТВК № 38–40 до 0,910 у неорганической пыли с долей содержания диоксида кремния 20–70 % в ТВК № 2. Максимальные концентрации сажи находятся в интервале от 0,0001 мг/м3 (ТВК № 39) до 0,015 мг/м3 (ТВК № 2). Во всех расчетных точках не выявлено превышения ПДКм.р. загрязняющих веществ.

Максимальные концентрации, рассчитанные с учетом воздействия фоновых концентраций атмосферных примесей, определены в интервале от 4 × 10–6 мг/м3 у неорганической пыли с содержанием диоксида кремния менее 20 % в ТВК № 39 до 4,42 мг/м3 у оксида углерода в ТВК № 2. Расчетные максимальные концентрации сажи с учетом фона находятся в диапазоне от 0,048 мг/м3 в ТВК № 39 до 0,083 мг/м3 в ТВК № 2. Кратности превышения ПДКм.р. неканцерогенных веществ с учетом фона варьируются от 1 × 10–5 у неорганической пыли с содержанием диоксида кремния менее 20 % в ТВК № 38–40 до 0,97 у диоксида азота в ТВК № 2. По всем веществам во всех ТВК не наблюдается превышений ПДКм.р. с учетом фона.

Средние концентрации загрязняющих веществ находятся в диапазоне от 1 × 10–9 мг/м3 (ТВК № 37–40) у неорганической пыли, содержащей диоксид кремния в количестве менее 20 %, до 0,025 мг/м3 у диоксида азота в ТВК № 2. Средние концентрации сажи находятся в диапазоне от 0,00001 мг/м3 (ТВК № 38–40) до 0,002 мг/м3 (ТВК № 2). Кратности превышения ПДКс.с. неканцерогенных веществ варьируются от 5 × 10–9 у неорганической пыли с содержанием диоксида кремния менее 20 % в ТВК № 39–40 до 0,610 у диоксида азота в ТВК № 2.

По всем веществам во всех ТВК не наблюдается превышений ПДКс.с.

Средние концентрации загрязняющих веществ, рассчитанные с учетом фона, находились в пределах от 1 × 10–9 мг/м3 у неорганической пыли, содержащей диоксид кремния в количестве ниже 20 % в ТВК № 37–40, до 2,02 мг/м3 у оксида углерода в ТВК № 2. Средние концентрации сажи с учетом фона варьируются от 0,020 мг/м3 в ТВК № 39 до 0,031 мг/м3 в ТВК № 2. По всем веществам во всех ТВК не наблюдается превышений ПДКс.с. учетом фоновых концентраций.

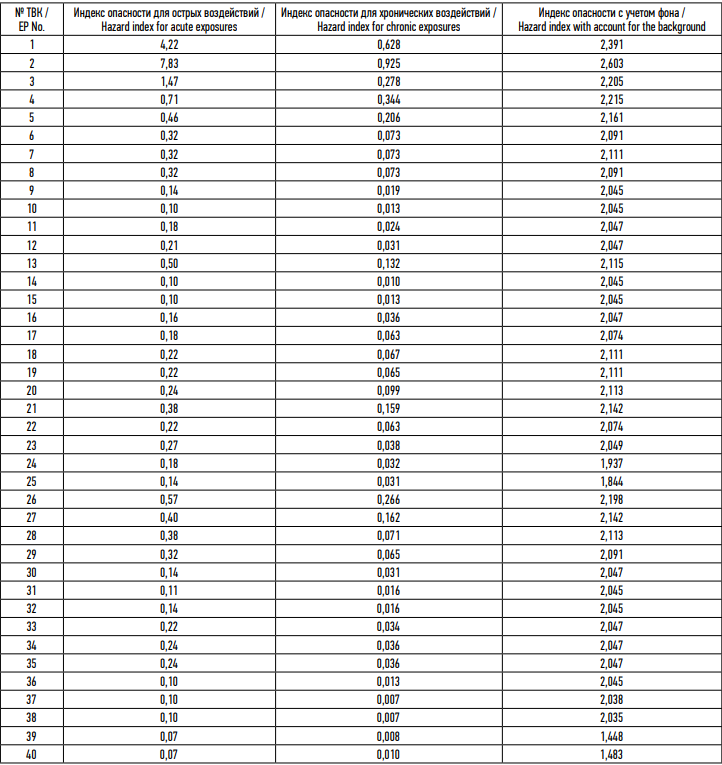

В табл. 1 представлены результаты расчетов индексов опасности для острых и хронических воздействий загрязняющих веществ, а также индексы опасности, определенные с учетом фонового воздействия загрязняющих веществ.

Наибольшие индексы опасности для острых воздействий загрязняющих веществ составили 4,22 в ТВК № 1; 7,83 – в ТВК № 2; 1,47 – в ТВК № 3, превышая приемлемый уровень, равный 1. Таким образом, для населения, проживающего в этих районах, вероятно развитие неблагоприятных эффектов при ежедневном поступлении веществ на таком же уровне в течение жизни. В остальных точках индексы опасности находились на уровне ниже приемлемого. Индексы опасности, рассчитанные для хронических воздействий загрязняющих веществ, не превышали приемлемый уровень во всех ТВК. Индексы опасности с учетом фона находились в пределах от 2,603 в ТВК № 2 до 1,448 в ТВК № 39, превышая приемлемый уровень во всех точках воздействия.

Основными критическими органами и системами, на которые оказывается наибольшее воздействие загрязняющих веществ как без учета фона, так и с учетом фонового воздействия, являются органы дыхания и кровь.

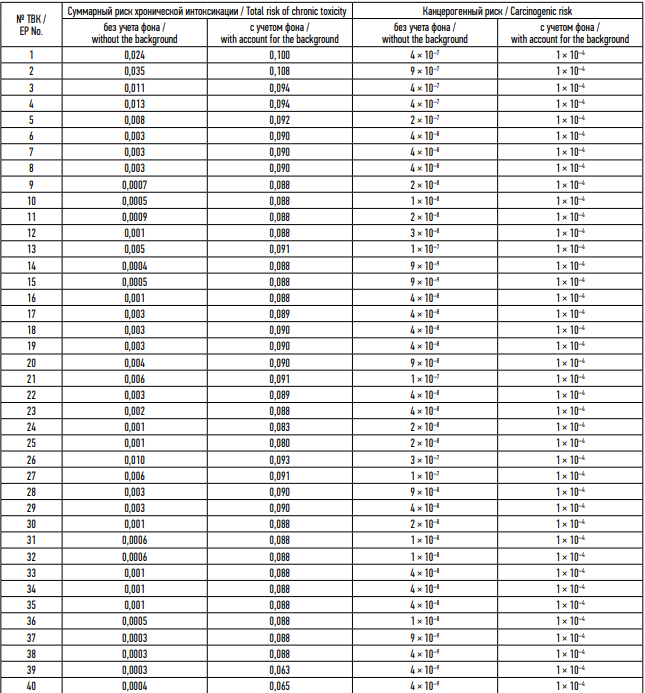

Значения суммарных рисков хронической интоксикации, а также значения канцерогенных рисков, выраженные в долях от единицы, представлены в табл. 2.

Таблица 1. Значения индексов опасности по точкам воздействия

Table 1. Values of hazard indices by exposure points

Примечание: ТВК – точки воздействия концентраций.

Abbreviation: EP, exposure point.

Таблица 2. Значения рисков по точкам воздействия

Table 2. Risks values by exposure points, expressed as shares of acceptable risk

Примечание: ТВК – точки воздействия концентраций.

Abbreviation: EP, exposure point.

Риски хронической интоксикации определены в интервале от 1 × 10–6 в ТВК № 36–40 от воздействия неорганической пыли с содержанием диоксида кремния ниже 20 % до 0,024 в ТВК № 2 от воздействия диоксида азота. Значения суммарных рисков хронической интоксикации находятся в диапазоне от 0,0003 в ТВК № 37–39 до 0,035 в ТВК № 2. Суммарные риски хронической интоксикации превышают приемлемое значение (0,02) в ТВК № 1 в 1,2 раза и в ТВК № 2 – в 1,75 раза. В остальных расчетных точках суммарные риски не превышают приемлемый уровень. Основную долю в формировании уровней суммарных рисков хронической интоксикации имеет диоксид азота (удельный вес составляет от 25,9 до 81,7 % по разным ТВК).

Риски хронической интоксикации, рассчитанные с учетом влияния фоновых концентраций атмосферных примесей, находятся в интервале от 1 × 10–9 от воздействия неорганической пыли с содержанием диоксида кремния ниже 20 % до 0,038 – от оксида углерода. Значения суммарных рисков хронической интоксикации, рассчитанные с учетом фона, находятся в диапазоне от 0,063 в ТВК № 39 до 0,108 в ТВК № 2, превышая приемлемый уровень (0,02) во всех точках воздействия в 3,15–5,40 раза. Основной удельный вес в формировании суммарного риска хронической интоксикации с учетом фона имеет оксид углерода, составляя 29,7–6,1 % в разных ТВК.

Рассчитанный канцерогенный риск находился в диапазоне от 9 × 10–7 в ТВК № 2 до 4 × 10–9 в ТВК № 38–40, не превышая уровень приемлемого риска во всех точках. Канцерогенный риск, обусловленный воздействием углерода (сажи), с учетом фона составил 1 × 10–4 во всех точках, что соответствует верхней границей допустимого канцерогенного индивидуального риска.

Обсуждение. Кузбасс, обладающий уникальными природными богатствами и значительным промышленным потенциалом, имеет большое значение для развития экономики страны. Однако высокая степень концентрации производственных объектов на территории области способствует тому, что проживающее здесь население постоянно подвергается влиянию высокого уровня загрязнения атмосферы [15][16].

Стратегия социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года, принятая в регионе в 2018 году, ориентирует на обеспечение полноценного и достойного качества жизни кузбассовцев. Одним из основных принципов Стратегии является экологичность и снижение загрязнения окружающей среды на территории Кемеровской области – Кузбасса. Поставлена главная цель: улучшение качества атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах и в наиболее загрязненных городах региона [17]. Для этого в крупных промышленных городах области разработаны комплексные программы по охране атмосферного воздуха. Восстановление огромных площадей нарушенных земель требует создания Фонда рекультивации земель Кузбасса, деятельность которого позволит уменьшить накопленный вред окружающей среде и обеспечит недропользование, совместимое с комфортным проживанием людей на территории региона. Целями создания фонда являются улучшение экологической ситуации в регионе, восстановление первоначальной ценности земли, пополнение земельных ресурсов для дальнейшего использования, в том числе в сельском хозяйстве7.

Важным моментом при реализации ликвидационно-рекультивационных мероприятий на угольных промышленных объектах является определение степени неблагоприятного влияния атмосферных выбросов на здоровье проживающего в таких районах населения, для чего возможно применение методологии оценки риска, дающей возможность получить количественную оценку возможного вреда здоровью [18–21]. Методология оценки риска является самым надежным и перспективным способом определения этого влияния. Практическое использование методологии оценки риска имеет значение для определения региональных особенностей формирования загрязнения воздушной среды, выявления приоритетных токсичных веществ, которые вносят наибольший вклад в нарушение состояния здоровья населения, а также для ранжирования районов города по уровням загрязнения и рискам нарушения здоровья населения, определения наиболее неблагоприятных для проживания территорий [22–25].

В настоящем исследовании выявлены основные атмосферные примеси, попадающие в воздушную среду города Прокопьевска при проведении рекультивационных работ на закрытой угольной шахте (неорганическая пыль с содержанием диоксида кремния 20–70 %, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, углерод (сажа), оксид углерода, неорганическая пыль с содержанием диоксида кремния менее 20 %), а также неблагоприятные для проживания населения микрорайоны города, расположенные ближе к площадкам ликвидации горных выработок. Показано, что превышений расчетных максимальных и средних концентраций всех загрязняющих веществ, попадающих в атмосферный воздух города в ходе проведения работ, не выявлено во всех расчетных точках.

Наибольшие индексы опасности для острых воздействий составили 4,22 в ТВК № 1; 7,82 – в ТВК № 2; 1,47 – в ТВК № 3, превышая приемлемый уровень, равный 1. Канцерогенный риск не превышает уровень приемлемого риска во всех расчетных точках. Следует отметить недоучет канцерогенного риска, рассчитанного только от воздействия углерода (сажи), без учета влияния возможных канцерогенных компонентов выбросов дизельных двигателей бульдозеров и самосвалов, участвующих на постоянной основе в процессе рекультивации. Данные о таких веществах отсутствуют в томе ПДВ. Основными критическими органами и системами, на которые оказывается наибольшее воздействие, являются органы дыхания и кровь. Суммарные риски хронической интоксикации превышают приемлемый уровень в ТВК № 1, 2 в 1,2 и 1,75 раза соответственно.

Индексы опасности с учетом фона превышают приемлемый уровень во всех точках воздействия в 1,448–2,603 раза. Канцерогенный риск с учетом фона находится на уровне приемлемого индивидуального риска. Основными критическими органами и системами, на которые оказывается наибольшее воздействие загрязняющих веществ с учетом фонового воздействия, также являются органы дыхания и кровь. Суммарные риски хронической интоксикации, определенные с учетом влияния фоновых концентраций атмосферных загрязнителей, превышают приемлемый уровень во всех расчетных точках в 3,15–5,40 раза.

Заключение. Таким образом, если рассматривать только вклад деятельности по рекультивации ликвидированных горных выработок, реализуемые программы по восстановлению нарушенных земель не оказывают значительного воздействия на воздушную среду и, как следствие, на здоровье проживающего в таких районах населения. Суммарные риски хронической интоксикации и индексы опасности превышают приемлемый уровень в селитебных зонах, расположенных в непосредственной близости к площадке рекультивации. Высокие уровни индексов опасности и суммарных рисков хронической интоксикации во всех расчетных точках, рассчитанные с учетом фонового воздействия загрязняющих веществ, определяются общей неблагоприятной экологической ситуацией в городе с интенсивным развитием угольной промышленности.

1. Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области – Кузбасса в 2021 году. Кемерово, 2022. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://ecokem.ru/wp-content/uploads/2022/04/doclad_2021.pdf (дата обращения: 10 апреля 2023 г.).

2. Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе: утверждены приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273

3. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду: Р 2.1.10.1920-04. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава РФ,; 2004

4. Щербо А.П., Киселев А.В., Негриенко К.В., Мироненко О.В., Филатов В.Н. Окружающая среда и здоровье: подходы к оценке риска. СПб.: СпбМАПО, 2002. 376 с

5. Руководство по контролю загрязнения атмосферы: РД 52.04.186-89. Введен 01.07. 1991

6. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания: СанПиН 1.2.3685-21. Введен 01.03.2021.

7. Закон Кемеровской области – Кузбасса «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года» от 26 декабря 2018 года № 122-ОЗ.

Список литературы

1. Фридман Ю.А., Речко Г.Н., Логинова Е.Ю. «Кузбасс» и «уголь» в контексте совершенствования механизмов гармонизации развития // Мир экономики и управления. 2019. Т. 19. № 2. С. 89–98. doi: 10.25205/2542-0429-2019-19-2-89-98

2. Копытов А.И., Манаков Ю.А., Куприянов А.Н. Развитие угледобычи и проблемы сохранения экосистем в Кузбассе // Уголь. 2017. № 3. С. 72–77. doi: 10.18796/0041-5790-2017-3-72-77

3. Семина И.С., Андроханов В.А. Почвенно-экологическое обследование участков, рекультивированных отходами углеобогащения, на примере Кемеровской области – Кузбасса // Уголь. 2021. № 7. С. 57–62. doi: 10.18796/0041-5790-2021-7-57-62

4. Быкадоров А.И., Чернуха А.В., Свирко С.В. Аспекты ликвидации шахт Прокопьевско-Киселевского угольного месторождения // Уголь. 2018. № 2. С. 88–94. doi: 10.18796/0041-5790-2018-2-88-94

5. Жидков А.Н., Коженков Л.Л. Рекультивация нарушенных земель // Лесохозяйственная информация. 2019. № 3. С. 134–145. doi: 10.24419/LHI.2304-3083.2019.3.11

6. Харионовский А.А., Данилова М.Ю. Рекультивация нарушенных земель в угольной промышленности // Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной промышленности. 2017. № 3. С. 72–77.

7. Рябов В.А., Мамасев П.С., Егорова Н.Т. Антропогенная нагрузка на природную среду как фактор, формирующий качество жизни населения индустриального Кузбасса // Экология урбанизированных территорий. 2018. № 2. С. 84–90. doi: 10.24411/1816-1863-2018-12084

8. Исроилов Р.М. Проблемы, вызванные закрытием шахт, и перспективы развития угольной промышленности в Кемеровской области // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2015. № 2. С. 54–56.

9. Радионова Е.А., Слесаренко Е.В. Оценка экологической безопасности промышленных регионов (на примере Кемеровской области) // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2019. Т. 15. № 3. С. 575–592. doi: 10.24891/ni.15.3.575

10. Сугак Е.В. Устойчивое развитие и экологическая безопасность регионов Сибири // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 3-1. С. 104–114.

11. Молев М.Д., Меркулова М.А. Управление экологической безопасностью региона на стадии ликвидации угольных шахт // Научный вестник МГГУ. 2013. № 7. С. 56–62.

12. Косинский П.Д., Бондарев Н.С., Бондарева Г.С. Воздействие эколого-экономических факторов на качество жизни населения техногенного региона // Фундаментальные исследования. 2016. № 11-4. С. 711–716.

13. Суржиков Д.В., Кислицына В.В., Олещенко А.М. Влияние выбросов предприятий угольной промышленности на здоровье населения // Медицина в Кузбассе. 2017. Т. 16. № 3. С. 27–32.

14. Шутько Л.Г., Самородова Л.Л. Влияние угледобывающей промышленности Кузбасса на здоровье населения региона // Уголь. 2021. № 9. С. 46–50. doi: 10.18796/0041-5790-2021-9-46-50

15. Шевелева О.Б., Зонова О.В., Слесаренко Е.В. Экологическая безопасность регионов сырьевой ориентации: инвестиционно-инновационный аспект // Уголь. 2022. № 6. С. 67–73. doi: 10.18796/0041-5790-2022-6-67-73

16. Михайлов В.Г., Киселева Т.В., Михайлова Я.С. Формирование системы управления эколого-экономической безопасностью угледобывающего региона // Уголь. 2021. № 12. С. 50–56. doi: 10.18796/0041-5790-2021-12-50-56

17. Цивилев С.Е. Грамотное развитие угольной отрасли Кузбасса – залог его достойного будущего // Горная промышленность. 2019. № 4. С. 40–43.

18. Зайцева Н.В., Онищенко Г.Г., Май И.В., Шур П.З. Развитие методологии анализа риска здоровью в задачах государственного управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения // Анализ риска здоровью. 2022. № 3. С. 4–20. doi: 10.21668/health.risk/2022.3.01

19. Кузьмин С.В., Гурвич В.Б., Диконская О.В., Малых О.Л., Ярушин С.В. Методология оценки и управления риском для здоровья населения в системе законодательного регулирования санитарно-эпидемиологического благополучия населения // Медицина труда и промышленная экология. 2016. № 1. С. 4–8. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-54-62

20. Рахманин Ю.А., Новиков С.М., Авалиани С.Л., Синицына О.О., Шашина Т.А. Современные проблемы оценки риска воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения и пути ее совершенствования // Анализ риска здоровью. 2015. № 2. С. 4–11.

21. Май И.В., Зайцева Н.В. Показатели риска и вреда здоровью населения в системе новых механизмов мониторинга и управления качеством воздуха // Здоровье населения и среда обитания. 2022. Т. 30. № 10. С. 7–15. doi: 10.35627/2219-5238/2022-30-10-7-15

22. Сергеева М.В., Якушева М.Ю. Оценка риска влияния загрязнения окружающей среды на здоровье населения на муниципальном уровне // Гигиена и санитария. 2010. Т. 89. № 1. С. 21–23.

23. Попова А.Ю., Гурвич В.Б., Кузьмин С.В., Мишина А.Л., Ярушин С.В. Современные вопросы оценки и управления риском для здоровья // Гигиена и санитария. 2017. Т. 96. № 12. С. 1125–1129. doi: 0016-9900-2017-96-12-1125-1129

24. Мякишева Ю.В., Федосейкина И.В., Михайлюк Н.А., Сказкина О.Я., Алешина Ю.А., Павлов А.Ф. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на формирование риска здоровью населения экологически неблагополучного района крупного промышленного центра // Здоровье населения и среда обитания. 2022. Т. 30. № 3. С. 44–52. doi: 10.35627/2219-5238/2022-30-3-44-52

25. Ревич Б.А. Планирование городских территорий и здоровье населения: аналитический обзор // Анализ риска здоровью. 2022. № 1. С. 157–169. doi: 10.21668/health.risk/2022.1.17

Об авторах

В. В. КислицынаРоссия

Кислицына Вера Викторовна – к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории экологии человека и гигиены окружающей среды

ул. Кутузова, д. 23, г. Новокузнецк, 654041

Д. В. Суржиков

Россия

Суржиков Дмитрий Вячеславович – д.б.н., доцент, заведующий лабораторией экологии человека и гигиены окружающей среды

ул. Кутузова, д. 23, г. Новокузнецк, 654041

Ю. С. Ликонцева

Россия

Ликонцева Юлия Сергеевна – научный сотрудник лаборатории экологии человека и гигиены окружающей среды

ул. Кутузова, д. 23, г. Новокузнецк, 654041

Р. А. Голиков

Россия

Голиков Роман Анатольевич – к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории экологии человека и гигиены окружающей среды

ул. Кутузова, д. 23, г. Новокузнецк, 654041

Д. В. Пестерева

Россия

Пестерева Дина Викторовна – старший научный сотрудник лаборатории экологии человека и гигиены окружающей среды

ул. Кутузова, д. 23, г. Новокузнецк, 654041

Рецензия

Для цитирования:

Кислицына В.В., Суржиков Д.В., Ликонцева Ю.С., Голиков Р.А., Пестерева Д.В. Оценка риска для здоровья населения при загрязнении воздуха в условиях проведения ликвидационно-рекультивационных работ на угольной шахте. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(6):54-62. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-54-62

For citation:

Kislitsyna V.V., Surzhikov D.V., Likontseva J.S., Golikov R.A., Pestereva D.V. Assessing Population Health Risks Posed by Air Pollution Related to Coal Mine Reclamation. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(6):54-62. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-54-62

.png)