Перейти к:

Популяционное исследование коронарного кальциноза у населения г. Москвы на основе автоматизированного анализа результатов лучевых исследований

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-7-19

Аннотация

Введение. Сохраняется высокая значимость проблемы профилактики, диагностики и лечения болезней системы кровообращения. Одним из превентивных направлений является раннее выявление факторов риска, одним из которых является коронарный кальций. Последние достижения в области компьютерного зрения сделали возможным проведение оппортунистического скрининга коронарного кальция.

Цель исследования: изучить распространенность кальциноза коронарных артерий как фактора риска болезней системы кровообращения у населения г. Москвы на основе автоматизированного анализа результатов лучевых исследований.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное описательное эпидемиологическое исследование за период июль 2021 г. – декабрь 2022 г. Проанализированы результаты компьютерной томографии органов грудной клетки 165 234 пациентов (из них мужчин – 71 635, женщин - 93 599). Анализ выполнялся в автоматизированном режиме ИИ-сервисами и включал определение факта наличия коронарного кальциноза, а также измерение кальциевого индекса.

Результаты. Коронарный кальций выявлен у 61,4 % обследованных лиц. Удельный вес мужчин составил 68,9 %, женщин – 55,7 % (р < 0,001). Значения кальциевого индекса колебались в диапазоне от 1 до 60 306 единиц; среднее значение составляло 558,2. Средняя скорость роста значения кальциевого индекса для всей популяции составляет 170,75 единицы, средний темп роста – 168,13 единицы, средний темп прироста – 68,13 единицы за весь период наблюдения. У 47,6 % мужчин и 36,5 % женщин из числа лиц с коронарным кальцием уровень кальциевого индекса был клинически значим (р < 0,001). Большинство лиц с коронарным кальцием на клинически значимом уровне относятся к группам пожилого и старческого возраста (по 42,0 %).

Выводы. Распространенность коронарного кальция для населения г. Москвы составила 8,03 на 1000 человек. У мужчин коронарный кальций (в том числе на клинически значимом уровне) выявлялся статистически значимо чаще, а среднее значение кальциевого индекса оказалось статистически значимо выше, чем у женщин в большинстве возрастных групп. С возрастом наблюдается постоянное увеличение среднего значения кальциевого индекса.

Ключевые слова

Для цитирования:

Васильев Ю.А., Гончарова И.В., Владзимирский А.В., Шулькин И.М., Арзамасов К.М. Популяционное исследование коронарного кальциноза у населения г. Москвы на основе автоматизированного анализа результатов лучевых исследований. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(6):7-19. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-7-19

For citation:

Vasilev Yu.A., Goncharova I.V., Vladzymyrskyy A.V., Shulkin I.M., Arzamasov K.M. Population-Based Study of Coronary Artery Calcification Using the Automated Analysis of Radiology Reports in Moscow. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(6):7-19. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-7-19

Введение. Проблема профилактики, диагностики и лечения болезней системы кровообращения (БСК) сохраняет свою высокую медицинскую, социально-экономическую и демографическую значимость. Обширная научная литература посвящена теории и практике превентивных мероприятий, выявлению и минимизации различных факторов риска, а в последние годы интенсивно изучается вопрос их комбинированного воздействия [1][2].

Активно исследуется реальная клиническая значимость известных факторов риска БСК. С учетом стремительного роста масштабов применения методов лучевой диагностики все более актуальным становится изучение факторов риска, выявляемых рентгенологически [3–5]. К таковым в первую очередь относится коронарный кальций (кальцинаты в стенках коронарных сосудов).

Абсолютное большинство публикаций о коронарном кальцинозе посвящено его лучевой семиотике, клинико-диагностическим и прогностическим аспектам, корреляциям между выраженностью данного фактора риска и иными состояниями, патологиями, исходами.

На этом фоне фактически отсутствуют знания о частоте встречаемости и количественных показателях коронарного кальция. Как в России, так и в глобальной перспективе данные о распространенности коронарного кальция на популяционном уровне крайне ограничены. Опубликованные статьи содержат информацию, касающуюся только отдельных половозрастных групп, лиц высокого риска или уже страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями (чаще всего – сахарным диабетом), определенных категорий населения (например, работников определенной специальности) [6–9].

Такая ситуация вполне закономерна. Сообщений о целенаправленных исследованиях для выявления коронарного кальциноза в рамках скрининговых программ или проектов не выявлено. В лучшем случае этот фактор риска выявляется как дополнительная находка в рамках ограниченных программ селективного скрининга [10–12].

В ходе массовых профилактических исследований, выполняемых в РФ в соответствии с действующим законодательством, также не применяются методы для определения коронарного кальциноза.

В настоящее время одной из самых массовых лучевых диагностических услуг как в амбулаторных, так и в стационарных условиях является компьютерная томография органов грудной клетки (КТ ОГК) [13]. Это исследование выполняется для решения различных клинико-диагностических задач, но параллельно с его помощью можно выявлять различные факторы риска и ранние признаки социально-значимых заболеваний, то есть проводить так называемый оппортунистический скрининг. Очевидно, что выполнение скрининга врачами-рентгенологами значительно повысит длительность описаний, потребует привлечения дополнительных ресурсов; к тому же выполнение задач по скринингу может быть совершенно неприемлемым в контексте решения основной клинической задачи.

Ранее как в наших, так и в публикациях иных авторов показана целесообразность проведения оппортунистического скрининга посредством автоматизированного анализа диагностических изображений. Такой фоновый анализ, не препятствующий и не замедляющий решение основной клинической задачи, может осуществляться с применением программного обеспечения на основе технологий искусственного интеллекта (ТИИ) [14–16].

С 2020 г. при поддержке Правительства Москвы выполняется крупнейшее в мире проспективное клиническое исследование применимости и качества ТИИ в лучевой диагностике – «Эксперимент по использованию инновационных технологий в области компьютерного зрения для анализа медицинских изображений и дальнейшего применения в системе здравоохранения города Москвы» (mosmed.ai) (далее – Московский Эксперимент). Разработаны и выполняются процедуры этапной оценки диагностической точности, надежности, проводятся технологические и клинические мониторинги, комплексно изучается влияние ТИИ на безопасность, качество и экономические показатели медицинской помощи.

В рамках этого исследования результаты лучевых исследований различных модальностей анализируются программным обеспечением на основе ТИИ (так называемыми ИИ-сервисами). На момент подготовки статьи в Московском Эксперименте участвуют свыше 70 ИИ-сервисов, которыми проанализированы результаты 8,9 миллиона лучевых исследований из более чем 150 медицинских организаций г. Москвы (в 2022 г. к Эксперименту подключились медицинские организации ЯмалоНенецкого автономного округа).

В ходе Московского Эксперимента накоплены результаты анализа КТ ОГК ИИ-сервисами по выявлению различных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.

Цель исследования – изучить распространенность коронарного кальция (кальциноза коронарных артерий) как фактора риска болезней системы кровообращения у населения г. Москвы на основе автоматизированного анализа результатов лучевых исследований.

Материалы и методы. Исследование выполнено в рамках научного «Эксперимента по использованию инновационных технологий в области компьютерного зрения для анализа медицинских изображений и дальнейшего применения в системе здравоохранения города Москвы», проводимого с 2020 г. при поддержке Правительства Москвы (mosmed.ai) [16].

Дизайн: ретроспективное описательное эпидемиологическое исследование.

Анализ выполнен за период июль 2021 г. – декабрь 2022 г. для населения города Москвы.

В исследование включены результаты исследований 165 234 пациентов. В анализ данных включены все субъекты исследования, для которых были получены данные по крайней мере по одному анализируемому параметру. Анализ был проведен со стратификацией по полу и возрасту. Использовались следующие возрастные группы в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения: молодой возраст – 18–44 лет; средний возраст – 45–59 лет; пожилой возраст – 60–74 лет; старческий возраст – 75–89 лет; долгожители – 90 лет и более.

В качестве источника первичных данных использована информационная система в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации – Единый радиологический информационный сервис Единой медицинской информационно-аналитической системы г. Москвы (ЕРИС ЕМИАС).

Компьютерная томография органов грудной клетки назначалась лечащими врачами, непосредственно выполнялась рентгенолаборантами в медицинских организациях государственной системы здравоохранения г. Москвы, оказывающих помощь в амбулаторных условиях или в условиях стационара. Результаты КТ ОГК сохранялись в ЕРИС ЕМИАС, далее в соответствии с процедурами Московского Эксперимента [16] направлялись на ИИ-сервис. После чего исходные результаты и результаты автоматизированного анализа становились доступны врачу-рентгенологу для интерпретации, описания и формирования протокола.

В рамках Московского Эксперимента КТ ОГК проходили автоматизированный анализ ИИ-сервисами, два из которых позволяли выявлять фактор риска БСК – коронарный кальций: CVL-Chest CT Coronary calcium (ООО «СиВижинЛаб»), Agatston-IRA (ООО «Интеллиджент радиолоджи ассистанс лабораторис (АЙРА Лабс)»).

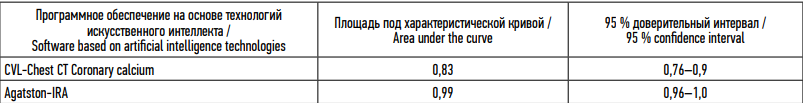

Применимость результатов автоматизированного анализа для эпидемиологического исследования подтверждается высокими показателями диагностической точности использованного программного обеспечения на основе технологий искусственного интеллекта. Соответствующие значения площади под характеристической кривой определяются в проспективном режиме в процессе технологического и клинического мониторинга в рамках Московского Эксперимента (табл. 1). Соответствующие методологии опубликованы ранее [16].

Перечисленные выше ИИ-сервисы обладают различным функционалом, так как на ранних этапах Московского Эксперимента требовалось только бинарное определение факта наличия искомого фактора риска; лишь позднее в требования к результатам работы ИИ-сервисов была включена автоматическая морфометрия (измерение кальциевого индекса и объема соответственно). В автоматизированном режиме на КТ ОГК ИИсервисами определялись: факт наличия искомого фактора риска (бинарная оценка – да/нет); расчет кальциевого индекса по шкале Agatstone, при этом значение индекса ≥ 300 единиц считалось клинически значимым [17].

В ЕРИС ЕМИАС сохранены результаты анализа КТ ОГК ИИ-сервисами. Это позволило нам проанализировать характеристики и структуру распространенности фактора риска БСК – коронарного кальция – на популяционном уровне.

Для анализа и обработки данных использованы следующие методы.

1. Статистический анализ. Для представления результатов были использованы методы описательной статистики с указанием следующих характеристик: число непропущенных значений (N), минимальное значение (Min), максимальное значение (Max), арифметическое среднее (M), стандартное отклонение (SD), 95 % доверительный интервал (ДИ) для среднего, медиана (Me), 1-й и 3-й квартили (Q1, Q3). Сравнение категориальных данных между группами было проведено с помощью χ2 -критерия. Для численных данных использовался дисперсионный анализ (ANOVA). При выявлении статистически значимых различий априорное (post hoc) попарное сравнение проводилось с помощью t-теста с поправкой на множественность сравнения по методу Тьюки. Уровнем статистической значимости было принято значение 0,05 (двустороннее). Дополнительно было проведено построение моделей логистической регрессии. В качестве зависимой переменной использовался факт наличия или отсутствия того или иного фактора риска для каждого субъекта исследования. В качестве факторов модели использовались пол, возраст, а также квадрат возраста в случае нелинейной зависимости от возраста. Для каждого фактора была проведена оценка отношения шансов (ОШ) наличия фактора риска (Odds Ratio, OR) и 95 % ДИ для OR. Статистическая обработка была выполнена с помощью программы Stata14.

2. Построение и анализ интервальных динамических рядов.

3. Определение показателя распространенности. Он рассчитывался как отношение числа случаев к среднегодовой численности населения, умноженное на 1000. Использовано среднее значение среднегодовой численности населения за 2021 год 12 645 258 (по открытым данным Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области).

Терминологическое уточнение. В тексте мы говорим о «наличии коронарного кальция», при этом подразумевается наличие рентгенологически определяемого коронарного кальция на результатах компьютерной томографии органов грудной клетки. Верификация наличия и характеристик соответствующих факторов риска иными методами в нашем исследовании не требовалась и не выполнялась.

Результаты. В указанный период времени в государственных медицинских организациях г. Москвы, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, выполнено 739 140 компьютерных томографий органов грудной клетки (КТ ОГК); эти исследования назначались лечащими врачами для решения различных задач. Их этого количества 91,3 % (674 943) КТ ОГК были проанализированы ИИ-сервисами, в том числе 165 234 (22,4 % от общего количества) – для выявления целевого фактора риска. В исследование включены результаты исследований 165 234 пациентов, у которых проводилось бинарное определение факта наличия коронарного кальция, из этого числа у 45 065 выполнен расчет кальциевого индекса.

Результаты КТ ОГК 165 234 лиц были проанализированы программным обеспечением на основе технологий искусственного интеллекта для выявления и морфометрии коронарного кальция. Фактор риска – коронарный кальций выявлен у 61,4 % (101 528) обследованных лиц (средний возраст 63,5 ± 16,1, мода – 75, медиана – 65). Распространенность фактора риска коронарный кальций у населения г. Москвы составила 8,03 на 1000 человек.

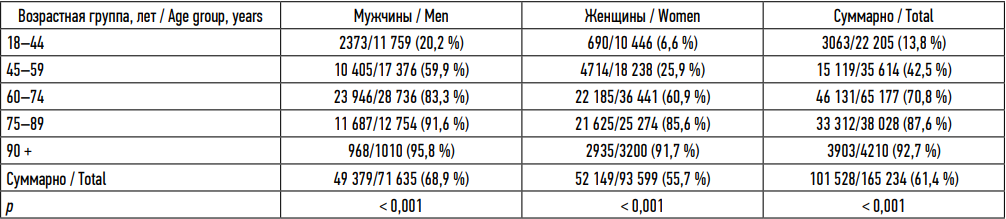

Удельный вес мужчин составил 68,9 % (49 379), женщин – 55,7 % (52 149). Соответственно, у мужчин данный фактор риска статистически значимо выявлялся чаще (z-критерий – 95,0, р < 0,001). В табл. 2 представлено распределение лиц с фактором риска – коронарным кальцием по возрастным группам.

Большинство лиц, у которых при КТ-исследованиях выявлен коронарный кальций, относятся к группам пожилого (45,0 %) и старческого (33,0 %) возраста. Меньше всего обследованных относятся к группе лиц молодого возраста (3,0 %).

В целом отмечается линейный характер увеличения с возрастом удельного веса лиц с наличием коронарного кальция: 13,8 % в молодом возрасте, 42,5 % – в среднем, 70,8 % – в пожилом, 87,6 % – в старческом, наконец 92,7 % – у долгожителей. Аналогичная тенденция имеется и при расчетах отдельно для мужчин и женщин.

В каждой возрастной группе у мужчин коронарный кальций статистически значимо выявлялся чаще, чем у женщин. Особенно велики различия в среднем (10 405 (59,9 %) против 4714 (25,9 %), хи-квадрат = 4200, р < 0,001) и пожилом (23 946 (83,3 %) против 22 185 (60,9 %), хи-квадрат = 3900, р < 0,001) возрастах.

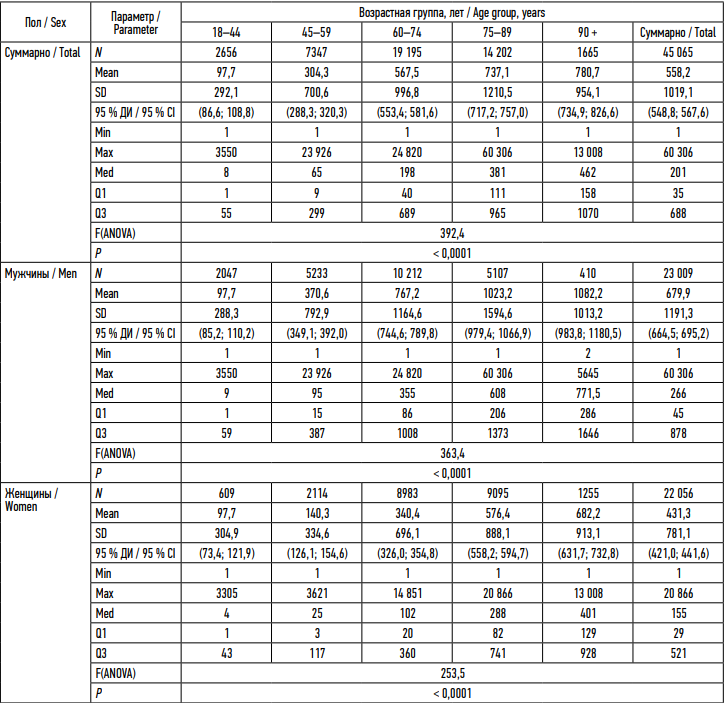

Для выявления параметров, влияющих на риск наличия коронарного кальция использована логистическая регрессия. Установлено, что отношение шансов выявления наличия коронарного кальция у мужчин по сравнению с женщинами того же возраста составляет 3,564 (95 % ДИ 3,472; 3,659; значение z-критерия 95,0, р < 0,001). Увеличение возраста на 5 лет в 1,616 раза увеличивает вероятность наличия данного фактора риска (95 % ДИ 1,607; 1,624; значение z-критерия 185,0, р < 0,001). Автоматизированная морфометрия коронарного кальция с расчетом кальциевого индекса по шкале Agatstone выполнена у 45 065 обследованных; соответствующие результаты представлены в табл. 3.

Значения кальциевого индекса колебались в значительном диапазоне от 1 до 60 306 единиц; среднее значение составляло 558,2 (95 % ДИ 548,8; 567,6). Средние значения достаточно значительно варьировались в разных возрастных группах, при этом была тенденция линейного их увеличения. В группе молодого возраста среднее значение кальциевого индекса составило 97,7 единицы (95 % ДИ 86,6; 108,8), у лиц 45–59 лет последовал скачок до 304,3 единицы (95 % ДИ 288,3; 320,3). Затем рост происходил более равномерно: в пожилом возрасте – 567,5 (95 % ДИ 553,4; 581,6), в старческом – 737,1 (95 % ДИ 717,2; 757,0), у долгожителей – 780,7 (95 % ДИ 734,9; 826,6) единицы.

Для возрастной группы 75–89 лет характерны наибольшие значения кальциевого индекса (до 60 306 единиц); здесь самый большой диапазон колебаний (стандартное отклонение составляет 1210,5 против 292,1–996,8 в других группах).

У мужчин значения кальциевого индекса колебались в указанном выше диапазоне, при этом среднее значение составляло 679,9 (95 % ДИ 664,5; 695,2) единицы.

Аналогичной была тенденция увеличения значения индекса с возрастом. Выявлено практически трехкратное увеличение среднего значения индекса от 97,7 (95 % ДИ 85,2; 110,2) единицы в молодом возрасте до 370,6 (95 % ДИ 349,1; 392,0) в среднем. Затем более плавный, но значительный прирост примерно на 300 единиц в последующих двух возрастных группах. Лишь при сопоставлении лиц старческого возраста и долгожителей различия средних становятся незначительными (1023,2 (95 % ДИ 979,4; 1066,9) и 1082,2 (95 % ДИ 983,8; 1180,5) соответственно).

У женщин значения кальциевого индекса колебались в диапазоне от 1 до 20 866 единиц; среднее значение составляло 431,3 (95 % ДИ 421,0; 441,6).

Общая тенденция увеличения кальциевого индекса с возрастом была аналогична выявленной у мужчин.

Вместе с тем различия среднего значения между группами 18–44 и 45–59 лет были не столь значительны (97,7 (95 % ДИ 73,4; 121,9) и 140,3 (95 % ДИ 126,1; 154,6)). Зато далее следовал практически двукратный прирост на примерно на 150–200 единиц.

Темп увеличения значения кальциевого индекса снижался лишь у долгожителей, составляя 682,2 (95 % ДИ 631,7; 732,8).

Среднее значение кальциевого индекса для мужской популяции составило 679,9 единицы (95 % ДИ 664,5; 695,2), для женской – 431,3 единицы (95 % ДИ 421,0; 441,6). Различия носили статистически значимый характер (коэффициент t = 26,1, р < 0,0001).

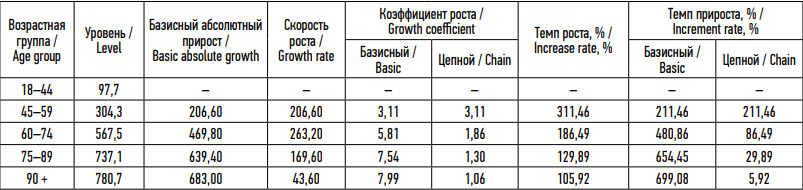

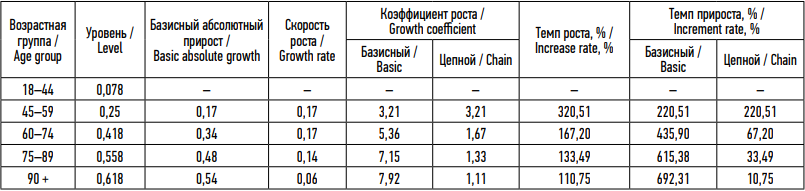

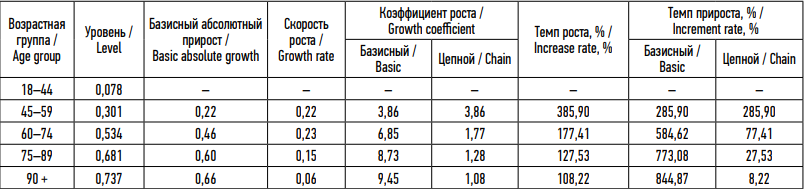

Проведенный анализ позволил выявить определенные тенденции. Для более детального изучения ситуации нами использован метод динамических рядов.

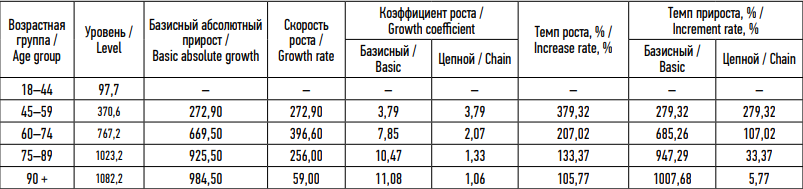

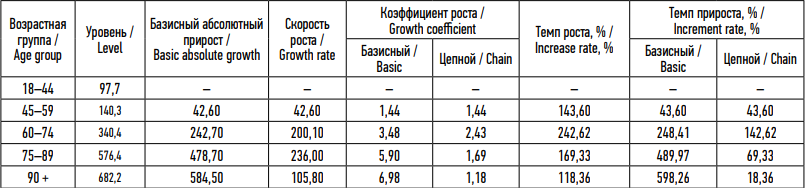

Построены и проанализированы динамические ряды уровня кальциевого индекса для популяции в целом, отдельно для мужского и женского населения (табл. 4–6).

На общепопуляционном уровне отмечается постоянное увеличение абсолютного базисного прироста (от 206,6 в возрасте 45–59 лет до 683,0 у долгожителей), то есть значение кальциевого индекса неуклонно повышается с возрастом. Наиболее высокая скорость роста отмечается в группах среднего и пожилого возраста, то есть именно в эти возрастные диапазоны прирост индекса наиболее велик по сравнению с каждым соответствующим предыдущим периодом. Подтверждено наличие выраженного скачка у группы 45–59 лет по сравнению с лицами молодого возраста – темп роста здесь составляет 311,46 %, в то время как в последующем он принципиально ниже и даже планомерно снижается. Таким образом, на популяционном уровне с возрастом среднее значение кальциевого индекса значительно увеличивается (базисный коэффициент роста в период 45–59 лет составляет 3,11, а у долгожителей уже 7,99). Вместе с тем интенсивность такого увеличения с возрастом снижается (цепной коэффициент роста в период 45–59 лет – 3,11, в последующие периоды – 1,86, 1,3, 1,06 единицы). У долгожителей отмечается минимальная интенсивность увеличения среднего значения кальциевого индекса: цепной темп прироста падает до 5,92 % (по сравнению с 29,89 % в предыдущем периоде), скорость роста – до 43,6 единицы) (в предыдущем периоде – 169,6).

У мужчин также происходит постоянное увеличение среднего значения кальциевого индекса с возрастом: коэффициент роста нарастает от 3,79 единицы у лиц среднего возраста до 11,08 единицы у долгожителей; базисный темп прироста – от 279,32 до 1007,68 % соответственно. Вместе с тем интенсивность такого увеличения с возрастом снижается. Скорость роста сначала увеличивается с 272,9 единицы (средний возраст) до 396,6 единицы (пожилой возраст), а затем снижается вплоть до 59,0 единицы у долгожителей. Цепной темп прироста наиболее велик у лиц 45–59 лет (279,32 %), минимален у долгожителей (5,77 %). Явно снижается темп роста.

У женского населения в целом наблюдается аналогичная тенденция. Базисный коэффициент роста нарастает от 1,44 до 6,98 единицы. Однако у женщин 45–59 лет рост среднего значения кальциевого индекса менее интенсивен, чем у мужчин аналогичной возрастной группы: скорость роста составляет только 42,6 единицы, по сравнению с 272,9 единицы у мужчин. Далее этот показатель увеличивается в последующих периодах; у долгожителей скорость вновь снижается с 236,0 до 105,8 единицы, однако это снижение менее выражено, чем у мужчин (с 256,0 до 59,0 единицы). Наиболее высокая интенсивность увеличения индекса имеет место в возрастной группе 60–74 лет: максимальны цепной коэффициент роста (2,43 единицы), темп роста (242,62 %), цепной темп прироста (142,62 %). У женщин-долгожителей эти показатели минимальны: 1,18, 118,36, 18,36 %.

В целом средняя скорость роста для всей популяции составляет 170,75 единиц, средний темп роста – 168,13 единицы, средний темп прироста – 68,13 единицы. У мужского населения данные усредненные показатели выше (246,13, 182,4, 82,43 единиц соответственно). У женского – ниже (146,13, 162,56, 62,56 единиц). Из этого следует, что интенсивность изменений кальциевого индекса с возрастом более выражена у мужчин.

Выявленные и описанные тенденции потребовали статистического анализа для доказательства своей значимости.

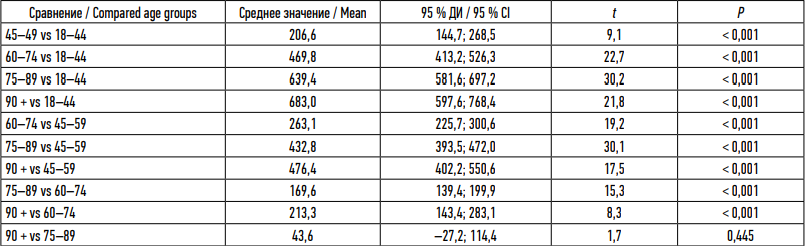

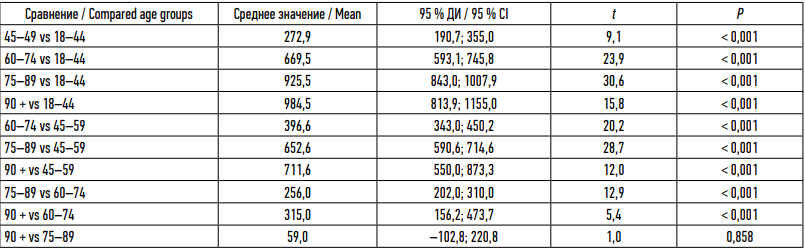

Осуществлена проверка нулевой гипотезы о том, что средние значения во всех возрастных группах равны между собой (табл. 3). Нулевая гипотеза была отвергнута, причем как для всей выборки (f-критерий 392,4, р < 0,0001), так и отдельно для мужчин и женщин. Таким образом, средние как минимум в двух возрастных группах отличаются. Следующим шагом выполнено попарное сравнение всех возрастных групп (для всей выборки, отдельно для мужчин и женщин).

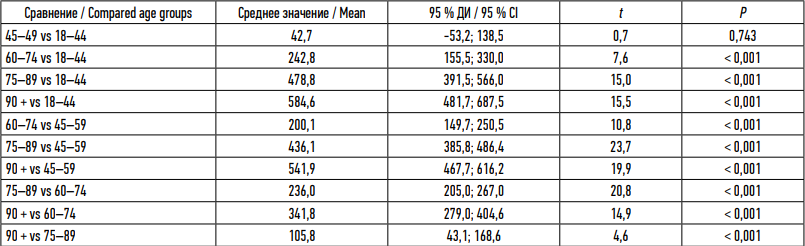

Попарное сравнение значений кальциевого индекса между возрастными группами (табл. 7) позволило установить наличие статистически значимых различий во всех случаях, за исключением одного – отсутствовали различия между лицами старческого возраста и долгожителями (р = 0,445).

Аналогичный результат выявлен при попарном сравнении возрастных групп мужского населения (табл. 8). Средние значения различались между всеми группами, за исключением лиц старческого возраста и долгожителей (р = 0,858). Напротив, у женщин статистически значимые различия сохранялись и между указанными выше группами (t-критерий 4,6, р < 0,001) (табл. 9).

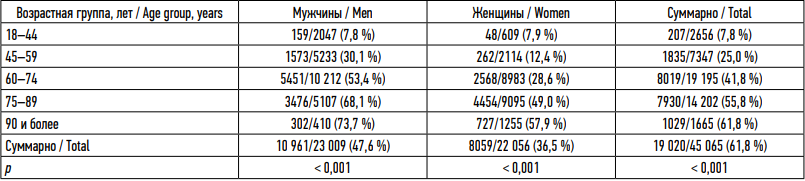

Изучена выявляемость коронарного кальция на клинически значимом уровне; таковым является значение кальциевого индекса ≥ 300 единиц (табл. 10).

Клинические значимый уровень кальциевого индекса (≥ 300 единиц) выявлен у 19 020 человек, что составило 61,8 % от числа лиц с выявленным коронарным кальцием.

Распространенность фактора риска коронарный кальций на клинически значимом уровне (кальциевый индекс ≥ 300 единиц) у населения г. Москвы составила 1,51 на 1000 человек.

В целом у 47,6 % (10 961) мужчин и 36,5 % (8059) женщин из числа лиц с выявленным фактором риска уровень кальциевого индекса был клинически значим. При этом различия у мужчин и женщин носили статистически значимый характер (хи-квадрат = 569, р < 0,001).

Большинство лиц, у которых при автоматизированном анализе результатов КТ выявлен коронарный кальций на клинически значимом уровне, относятся к группам пожилого (60–74) и старческого (75–90) возраста (по 42,0 %). Меньше всего обследованных относятся к группе лиц молодого возраста (1,0 %) и долгожителей (5,0 %). Для обоих полов эта тенденция аналогична.

Из числа лиц с выявленным коронарным кальцием клинически значимый уровень кальциевого индекса чаще всего встречался у долгожителей (61,8 %) и в старческом возрасте (55,8 %). Аналогичная тенденция имеется как у мужского (73,7 и 68,1 % соответственно), так и у женского населения (57,9 и 49,0 % соответственно). В популяции реже всего кальциевый индекс достигает клинически значимого значения у лиц молодого возраста (7,8 % случаев от числа всех лиц с данным фактором риска), аналогичная ситуация фиксируется и при изучении мужского и женского населения отдельно.

С возрастом отмечается линейный рост удельного веса лиц с клинически значимым значением кальциевого индекса: 7,8 % в молодом возрасте, 25,0 % – в среднем, 41,8 % – в пожилом, 55,8 % – в старческом, 61,8 – у долгожителей. Аналогичная тенденция имеется и при расчетах отдельно для мужчин и женщин.

Выявлено, что в группе молодого возраста (18–44 лет) отсутствуют различия между мужчинами и женщинами в частоте встречаемости клинически значимого уровня коронарного кальция. Однако в последующих возрастных группах эти различия становятся все более выраженными и приобретают статическую значимость. Наибольший «разрыв» отмечается в возрасте 60–74 лет: 5451 (53,4 %) против 2568 (28,6 %), хи-квадрат = 1200, р < 0,001.

Для выявления параметров, влияющих на риск наличия клинически значимого уровня коронарного кальция, использована логистическая регрессия. Установлено, что отношение шансов выявления наличия клинически значимого коронарного кальция у мужчин по сравнению с женщинами того же возраста составляет 2,792 (95 % ДИ 2,672; 2,917; значение z-критерия 45,9, р < 0,001). Увеличение возраста на 5 лет в 1,373 раза увеличивает вероятность наличия данного фактора риска (95 % ДИ 1,361; 1,386; значение z-критерия 68,4, р < 0,001).

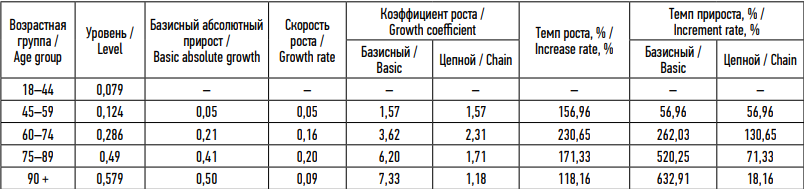

Построены и проанализированы динамические ряды удельного веса лиц со значимым уровнем кальциевого индекса для популяции в целом, отдельно для мужского и женского населения (табл. 11–13).

На общепопуляционном уровне отмечается постоянное увеличение с возрастом значения базисного абсолютного прироста (от 0,17 в группе 45–59 лет, до 0,54 у долгожителей); аналогична ситуация с базисным коэффициентом роста – он увеличивается от 3,21 до 7,92 соответственно. Это означает, что с возрастом удельный вес лиц со значимым уровнем кальциевого индекса постоянно увеличивается. Вместе с тем интенсивность этого роста постоянно снижается. Если скорость роста в группах среднего и пожилого возраста составляет 0,17, то у долгожителей всего 0,06. Также наглядна динамика цепного коэффициента роста: он резко снижается почти в два раза (от 3,21 в возрасте 45–59 лет до 1,67 в возрасте 60–74 лет), затем также уменьшается, но уже более линейно (вплоть до 1,11 у долгожителей). Динамика темпов роста и прироста наглядно демонстрирует указанную выше тенденцию: скачкообразный рост удельного веса лиц со значимым уровнем кальциевого индекса в группе среднего возраста по сравнению с группой 18–44 лет; затем – линейное увеличение с возрастом со снижающейся интенсивностью (цепной темп прироста в группе 45–59 лет составляет 220,51 %, а у долгожителей всего 10,75 %).

У мужского населения удельный вес лиц со значимым уровнем кальциевого индекса также постоянно увеличивается с возрастом (базисный абсолютный прирост нарастает от 0,22 до 0,66). Так же как и на общепопуляционном уровне, имеет место скачкообразный рост в группе среднего возраста (темп роста – 385,90 %, темп прироста – 285,9 %). Затем рост сохраняется, но уже с гораздо меньшей интенсивностью: в пожилом возрасте темп прироста составляет уже 77,41 %, а у долгожителей – всего 8,22 %.

У женского населения имеет место несколько иная ситуация. Скачкообразный рост «смещен» и фиксируется в группе 60–74 лет. Соответственно, в среднем возрасте удельный вес женщин со значимым уровнем кальциевого индекса нарастает более плавно (скорость роста 0,05, цепной темп прироста 56,96 %), а в пожилом возрасте происходит скачок (скорость роста – 0,16, цепной темп прироста резко увеличивается до 130,65 %). В дальнейшем увеличение удельного веса сохраняется (вплоть до абсолютного прироста в 0,5 в группе долгожителей), но интенсивность этого процесса также снижается (темп роста уменьшается от 171,33 % в старческом возраста до 118,61 % у долгожителей).

Таблица 1. Показатель диагностической точности – площадь под характеристической кривой ИИ-сервисов, использованных для выявления коронарного кальция и расчета кальциевого индекса

Table 1. Indicator of diagnostic accuracy – the area under the curve of AI services used to detect coronary calcium and calculate the calcium score

Таблица 2. Распределение лиц с фактором риска – коронарным кальцием по возрастным группам

Table 2. Age distribution of subjects with a coronary calcium risk factor

Таблица 3. Результаты автоматизированной морфометрии коронарного кальция (определения кальциевого индекса)

Table 3. Results of automated coronary calcium morphometry (calcium score calculation)

Примечание: N – общее количество исследований в выборке, Mean – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение, Min – минимальное значение в выборке, Max – максимальное значение в выборке, Med – медиана, Q1, Q3 – значения первого и третьего квартилей.

Notes: N – number of subjects; Mean – arithmetic mean; SD – standard deviation; Min – minimum value in the sample; Max – maximum value in the sample; Med – median;

Q1, Q3 – values of the first and third quartiles.

Таблица 4. Динамический ряд показателя «среднее значение кальциевого индекса» по данным автоматизированной морфометрии (общая выборка)

Table 4. The dynamic series of the calcium score according to automated morphometry results (total sample)

Таблица 5. Динамический ряд показателя «среднее значение кальциевого индекса» по данным автоматизированной морфометрии (мужское население)

Table 5. The dynamic series of the calcium score according to automated morphometry results (men)

Таблица 6. Динамический ряд показателя «среднее значение кальциевого индекса» по данным автоматизированной морфометрии (женское население)

Table 6. The dynamic series of the calcium score according to automated morphometry results (women)

Таблица 7. Результаты апостериорного (post hoc) попарного сравнения кальциевого индекса между возрастными группами с поправкой по методу Тьюки [18] (все субъекты)

Table 7. Tukey-adjusted [18] results of a post hoc pairwise comparison of the calcium score between age groups (all subjects)

Таблица 8. Результаты апостериорного (post hoc) попарного сравнения кальциевого индекса между возрастными группами с поправкой по методу Тьюки (мужчины)

Table 8. Tukey-adjusted [18] results of a post hoc pairwise comparison of the calcium score between age groups (men)

Таблица 9. Результаты апостериорного (post hoc) попарного сравнения кальциевого индекса между возрастными группами с поправкой по методу Тьюки (женщины)

Table 9. Tukey-adjusted [18] results of a post hoc pairwise comparison of the calcium score between age groups (women)

Таблица 10. Распределение лиц со значимым уровнем кальциевого индекса (≥ 300 единиц) по результатам автоматизированной морфометрии по возрастным группам

Table 10. Age distribution of subjects with a significant calcium score (≥ 300 units) according to automated morphometry results

Таблица 11. Динамический ряд показателя «удельный вес лиц со значимым уровнем кальциевого индекса» по данным автоматизированной морфометрии (общая выборка)

Table 11. The dynamic series of the proportion of subjects with a high (≥ 300) calcium score according to automated morphometry results (total sample)

Таблица 12. Динамический ряд показателя «удельный вес лиц со значимым уровнем кальциевого индекса» по данным автоматизированной морфометрии (мужское население)

Table 12. The dynamic series of the proportion of subjects with a high (≥ 300) calcium score according to automated morphometry results (men)

Таблица 13. Динамический ряд показателя «удельный вес лиц со значимым уровнем кальциевого индекса» по данным автоматизированной морфометрии (женское население)

Table 13. The dynamic series of the proportion of subjects with a high (≥ 300) calcium score according to automated morphometry results (women)

Обсуждение. Значимость коронарного кальция (кальциевого индекса) как фактора риска и фактического предиктора БСК показана в значительном количестве научных работ и не подвергается сомнению. Вместе с тем данные о его распространенности и выявляемости на популяционном уровне крайне ограничены. Нами впервые проведено действительно популяционное эпидемиологическое исследование, осуществление которого стало возможным благодаря наличию таких современных инструментов автоматизации, как технологии искусственного интеллекта.

В настоящее время искусственному интеллекту в медицине уделяется значительное внимание, о чем свидетельствует и динамика научных публикаций. Однако обычно его применение направлено на автоматизацию задач прогнозирования, диагностики, поддержки принятия решений о лечении [19][20]. Нами же впервые использованы технологии искусственного интеллекта в контексте изучения общественного здоровья для проведения популяционного эпидемиологического исследования.

Наше утверждение подтверждается следующей публикацией. При обзоре 843 статей выявлены только 2, имеющие отношение к применению искусственного интеллекта в общественном здоровье.

Первая работа посвящена поиску взаимосвязей между заболеваемостью, деятельностью масс-медиа и публичным информационным фоном. Вторая – проблемам де-идентификации пациентов в массивах электронных медицинских документов [21]. Иные публикации по этой тематике носят концептуальный и общетеоретический характер [22–25], что полностью подтверждает новизну нашей работы.

Технологии автоматизации являются лишь инструментом, в фокусе нашего внимания реальная распространенность факторов риска болезней системы кровообращения на популяционном уровне.

На международном уровне опубликованы данные лишь о выявляемости коронарного кальция в ограниченных группах населения. Например, по данным метаанализа в группе пациентов с сахарным диабетом (n = 20 999) удельный вес лиц со значениями кальциевого индекса более 0 и более или равно 100 варьировался в пределах 29,3–86,0 и 22,8–65,0 % соответственно [9]. Полученные нами данные (61,4 и 61,8 % соответственно) также входили в указанные диапазоны, тяготея к верхним границам.

В группе лиц (n = 19725) в возрасте 30–45 лет без симптомов атеросклеротических поражений сердечно-сосудистой системы удельный вес людей со значением кальциевого индекса более 0 составил у мужчин 16,0–26,0 %, у женщин – 7,0–10,0 % (меньшее значение было у негроидной расы, большее – у европеоидной) [8]. В нашем исследовании у мужчин молодого (18–44 года) возраста этот показатель составил 20,2 %, у женщин – 6,6 %. В научной литературе есть данные о влиянии возрастных и гендерных факторов на выявляемость коронарного кальция.

В одноцентровом исследовании группы женщин в Саудовской Аравии установлено, что возраст является предиктором значения кальциевого индекса (использована крайне ограниченная выборка из 918 женщин в возрасте 55 ± 11 лет) [7].

У жителей США наличие и количество бляшек с кальцинозом в группе бессимптомных пациентов (n = 70 320) была выше у мужчин. Зафиксировано постоянное увеличение удельного веса лиц с коронарным кальцием по мере увеличения возраста [26].

По данным метаанализа 23 статей (число пациентов 20 999) установлено, что в группе пациентов с сахарным диабетом возраст и мужской пол являются факторами риска более высокого значения кальциевого индекса. Более высокое значение индекса значимо ассоциировалось с увеличением риска смерти (по любой причине), а также с развитием фатальных или нефатальных патологических состояний со стороны сердечно-сосудистой системы [9].

Оценка риска развития острых или хронических БСК нами не проводилась, но полученные демографические данные позволяют подтвердить результаты процитированного метаанализа. У мужчин вероятность наличия коронарного кальция в 3,564 раза выше, чем у женщин, а увеличение возраста на 5 лет в 1,616 раза увеличивает вероятность наличия данного фактора риска (вне зависимости от возраста). Таким образом, на популяционном уровне удельный вес лиц с выявляемым коронарным кальцием (в том числе на клинически значимом уровне) действительно увеличивается с возрастом. Вместе с тем нами установлено, что статистически значимые различия между мужчинами и женщинами есть во всех возрастных группах за исключением молодого возраста (то есть различия по полу проявляются с 45 лет и старше).

Выявленные нами тенденции возрастной динамики коронарного кальция вполне подтверждают предложенный ранее российскими учеными взгляд на кальциевый индекс как на интегральный маркер биологического возраста человека [27].

Результаты исследования позволяют сформулировать две основные рекомендации. Реальная распространенность кальциноза коронарных сосудов в популяции требует пересмотра подходов к организации массовых профилактических исследований, направленных на профилактику болезней системы кровообращения. При этом целесообразно развитие методологий оппортунистического скрининга на основе автоматизированного анализа биомедицинских данных. Технологии искусственного интеллекта применимы и должны использоваться в качестве инструментов изучения общественного здоровья.

Выводы

1. Впервые на популяционном уровне (для населения г. Москвы) установлена распространенность фактора риска БСК – коронарного кальция: 8,03 на 1000 человек. Распространенность данного фактор риска на клинически значимом уровне (кальциевый индекс ≥300 единиц) составляет 1,51 на 1000 человек.

2. Большинство лиц, у которых при КТ-исследованиях выявлен коронарный кальций, относятся к группе пожилого возраста (45,0 %), меньшинство – к группе лиц молодого возраста (3,0 %). На клинически значимом уровне коронарный кальций чаще всего встречается у обоих полов в пожилом (42,0 %) и старческом возрастах (42,0 %).

3. Впервые на популяционном уровне (для населения г. Москвы) проведена морфометрия коронарного кальция. Среднее значение кальциевого индекса в мужской популяции статистически значимо выше, чем в женской в каждой возрастной группе (у мужчин – 679,9 единицы (95 % ДИ 664,5; 695,2), у женщин – 431,3 единицы (95 % ДИ 421,0; 441,6)).

4. За исключением молодого возраста, в каждой возрастной группе коронарный кальций, в том числе на клинически значимом уровне, статистически значимо чаще выявляется у мужчин. Максимальны различия в среднем и пожилом возрастах, в том числе в пожилом возрасте наиболее выражены различия в удельном весе лиц с клинически значимым значением кальциевого индекса.

5. С возрастом среднее значение кальциевого индекса постоянно увеличивается, однако интенсивность этого процесса снижается, достигая минимума у мужчин – теряя статическую значимость в возрастной группе 90 и более лет. Интенсивность изменений кальциевого индекса с возрастом более выражена у мужчин.

6. В возрастной группе 45–59 лет независимо от пола имеет место тенденция скачкообразного увеличения удельного веса лиц с наличием коронарного кальция, в том числе на клинически значимом уровне.

7. Отношение шансов наличия коронарного кальция у мужчин по сравнению с женщинами того же возраста составляет 3,564 (95 % ДИ 3,472; 3,659), наличия клинически значимого коронарного кальция – 2,792 (95 % ДИ 2,672; 2,917).

8. Вне зависимости от пола увеличение возраста на 5 лет в 1,616 раза увеличивает вероятность наличия данного фактора риска (95 % ДИ 1,607; 1,624) и в 1,373 раза – наличия коронарного кальция на клинически значимом уровне (95 % ДИ 1,361; 1,386).

Список литературы

1. Кобякова О.С., Деев И.А., Куликов Е.С. и др. Хронические неинфекционные заболевания: эффекты сочетанного влияния факторов риска // Профилактическая медицина. 2019. Т. 22. № 2. С. 45–50. doi: 10.17116/profmed20192202145

2. Зеленина А.А., Шальнова С.А., Муромцева Г.А. и др. Региональная депривация и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по Фрамингемской шкале: данные ЭССЕ-РФ // Профилактическая медицина. 2023. Т. 26. № 1. С. 49–58. doi: 10.17116/profmed20232601149

3. Бадейникова К.К., Мамедов М.Н. Ранние маркеры атеросклероза: предикторы развития сердечно-сосудистых осложнений // Профилактическая медицина. 2023. Т. 26. № 1. С. 103-108. doi: 10.17116/profmed202326011103

4. Николаев А.Е., Шапиев А.Н., Коркунова О.А. и др. Возможность оценки коронарного кальция по данным ультра-низкодозной компьютерной томографии, используемой в проекте «Московский скрининг рака легкого» // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2021. Т. 17. № 3. С. 414–422. doi: 10.20996/1819-6446-2021-06-18

5. Hollenberg EJ, Lin F, Blaha MJ, et al. Relationship between coronary artery calcium and atherosclerosis progression among patients with suspected coronary artery disease. JACC Cardiovasc Imaging. 2022;15(6):1063-1074. doi: 10.1016/j.jcmg.2021.12.015

6. Ashen MD, Carson KA, Ratchford EV. Coronary calcium scanning and cardiovascular risk assessment among firefighters. Am J Prev Med. 2022;62(1):18-25. doi: 10.1016/j.amepre.2021.06.005

7. Fathala A, Alreshoodi S, Rujaib MA, et al. Coronary artery calcium score in high-risk asymptomatic women in Saudi Arabia. Ann Saudi Med. 2015;35(4):298-302. doi: 10.5144/0256-4947.2015.298

8. Javaid A, Dardari ZA, Mitchell JD, et al. Distribution of coronary artery calcium by age, sex, and race among patients 30-45 years old. J Am Coll Cardiol. 2022;79(19):1873-1886. doi: 10.1016/j.jacc.2022.02.051

9. Sow MA, Magne J, Salle L, Nobecourt E, Preux PM, Aboyans V. Prevalence, determinants and prognostic value of high coronary artery calcium score in asymptomatic patients with diabetes: A systematic review and meta-analysis. J Diabetes Complications. 2022;36(8):108237. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2022.108237

10. Николаев А.Е., Блохин И.А., Лбова О.А., Дадакина И.С., Гомболевский В.А., Морозов С.П. Три клинически значимые находки при скрининге рака легких // Туберкулез и болезни легких. 2019. Т. 97. № 10. С. 37–44. doi: 10.21292/2075-1230-2019-97-10-37-44

11. Журавлев К.Н., Васильева Е.Ю., Синицын В.Е., Шпектор А.В. Кальциевый индекс как скрининговый метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний // Российский кардиологический журнал. 2019;(12):153-161. doi: 10.15829/1560-4071-2019-12-153-161

12. Чичерина Е.Н., Лобанова Н.Ю. Роль индекса коронарного кальция в диагностике субклинического атеросклероза коронарных артерий у пациентов с факторами сердечно-сосудистого риска // Профилактическая медицина. 2019. Т. 22. № 3. С. 101–106. doi: 10.17116/profmed201922031101

13. Тюрин И.Е. Лучевая диагностика в Российской Федерации // Онкологический журнал: лучевая диагностика, лучевая терапия. 2018. Т. 1. № 4. С. 43–51. doi: 10.37174/2587-7593-2018-1-4-43-51

14. Kodenko MR, Vasilev YA, Vladzymyrskyy AV, et al. Diagnostic accuracy of AI for opportunistic screening of abdominal aortic aneurysm in CT: A systematic review and narrative synthesis. Diagnostics (Basel). 2022;12(12):3197. doi: 10.3390/diagnostics12123197

15. Pickhardt PJ. Value-added opportunistic CT screening: State of the art. Radiology. 2022;303(2):241-254. doi: 10.1148/radiol.211561

16. Васильев Ю.А., Владзимирский А.В., ред. Компьютерное зрение в лучевой диагностике: первый этап Московского эксперимента: Монография. М.: Издательские решения, 2022. 388 с.

17. Agatston AS, Janowitz WR, Hildner FJ, Zusmer NR, Viamonte M Jr, Detrano R. Quantification of coronary artery calcium using ultrafast computed tomography. J Am Coll Cardiol. 1990;15(4):827-832. doi: 10.1016/0735-1097(90)90282-t

18. Tukey JW. Some selected quick and easy methods of statistical analysis. Trans N Y Acad Sci. 1953;16(2):88- 97. doi: 10.1111/j.2164-0947.1953.tb01326.x

19. Kulkarni S, Seneviratne N, Baig MS, Khan AHA. Artificial intelligence in medicine: Where are we now? Acad Radiol. 2020;27(1):62-70. doi: 10.1016/j.acra.2019.10.001

20. Гусев А.В., Добриднюк С.Л. Искусственный интеллект в медицине и здравоохранении // Информационное общество. 2017. № 4-5. С. 78–93.

21. Thiébaut R, Thiessard F; Section Editors for the IMIA Yearbook Section on Public Health and Epidemiology Informatics. Artificial intelligence in public health and epidemiology. Yearb Med Inform. 2018;27(1):207-210. doi: 10.1055/s-0038-1667082

22. Giansanti D. Artificial intelligence in public health: Current trends and future possibilities. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(19):11907. doi: 10.3390/ijerph191911907

23. Benke K, Benke G. Artificial intelligence and big data in public health. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(12):2796. doi: 10.3390/ijerph15122796

24. Гусев А.В. Перспективы применения больших данных в Российском Здравоохранении // Московская медицина. 2022. № 1 (47). С. 26–30.

25. Шарова Д.Е., Зинченко В.В., Ахмад Е.С., Мокиенко О.А., Владзимирский А.В., Морозов С.П. К вопросу об этических аспектах внедрения систем искусственного интеллекта в здравоохранении // Digital Diagnostics. 2021. Т. 2. № 3. С. 356–368. doi: 10.17816/DD77446

26. Wang F, Rozanski A, Dey D, et al. Age- and gender-adjusted percentiles for number of calcified plaques in coronary artery calcium scanning. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2019;13(6):319-324. doi: 10.1016/j.jcct.2018.12.001

27. Ройтберг Г.Е., Сластникова И.Д., Давыдова А.Ш. Кальциевый индекс: прогностическая значимость для сердечно-сосудистых и других заболеваний // Терапия. 2021. Т. 7. № 6 (48). С. 81–90. doi: 10.18565/therapy.2021.6.81-90

Об авторах

Ю. А. ВасильевРоссия

Васильев Юрий Александрович – к.м.н., директор

ул. Петровка, д. 24, стр. 1, г. Москва, 127051

И. В. Гончарова

Россия

Гончарова Инна Владимировна – заведующий отделом – врач-рентгенолог

ул. Петровка, д. 24, стр. 1, г. Москва, 127051

А. В. Владзимирский

Россия

Владзимирский Антон Вячеславович – д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе

ул. Петровка, д. 24, стр. 1, г. Москва, 127051

И. М. Шулькин

Россия

Шулькин Игорь Михайлович – заместитель директора по перспективному развитию

ул. Петровка, д. 24, стр. 1, г. Москва, 127051

К. М. Арзамасов

Россия

Арзамасов Кирилл Михайлович – к.м.н., руководитель отдела медицинской информатики, радиомики и радиогеномики

ул. Петровка, д. 24, стр. 1, г. Москва, 127051

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Васильев Ю.А., Гончарова И.В., Владзимирский А.В., Шулькин И.М., Арзамасов К.М. Популяционное исследование коронарного кальциноза у населения г. Москвы на основе автоматизированного анализа результатов лучевых исследований. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(6):7-19. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-7-19

For citation:

Vasilev Yu.A., Goncharova I.V., Vladzymyrskyy A.V., Shulkin I.M., Arzamasov K.M. Population-Based Study of Coronary Artery Calcification Using the Automated Analysis of Radiology Reports in Moscow. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(6):7-19. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-7-19

.png)