Перейти к:

Современные подходы к снижению риска заражения людей хантавирусами на примере отдельных территорий Республики Башкортостан

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-70-80

Аннотация

Введение. Современные представления об эпидемиологии геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) трактуют необходимость применения избирательного подхода к организации мероприятий по снижению уровня заболеваемости с позиции разного эпидемиологического риска заражения на конкретной территории.

Цель исследования: разработка дифференцированного подхода к планированию и проведению профилактических мероприятий на очаговых по ГЛПС территориях с различным уровнем эпидемиологического риска заражения с использованием возможностей геоинформационных технологий и апробация методики на модели вспышки в Республике Башкортостан 2022 года.

Материалы и методы. В работе проанализированы данные о 2993 случаях заболевания ГЛПС, зарегистрированных на территории Республики в 2022 году. Основным методом исследования был эпидемиологический. В качестве программного обеспечения использовались аналитическая платформа Deductor Professional и геоинформационная система ArcGIS.

Результаты. Установлено, что наиболее опасными территориями в плане заражения ГЛПС являются территории административных районов: Уфимский, Благовещенский, Иглинский, Туймазинский, Чишминский, г. Октябрьский и г. Уфа. Общая рекомендуемая площадь территорий высокого риска заражения, подлежащих дополнительным дератизационным обработкам, составила 4369 га.

Заключение. По мере выявления локальных участков высокого риска заражения в границах отдельных административных территорий возрастает оперативная возможность повышения эффективности эпидемиологического надзора за этими территориями путем концентрации здесь объемов профилактических мероприятий. Оперативное проведение комплекса неспецифических профилактических мероприятий на территориях с высоким уровнем риска заражения позволяет значительно снизить их потенциальную эпидемическую опасность. Подходы к планированию и проведению профилактических мероприятий с применением возможностей современных геоинформационных систем и аналитических программ позволяют одновременно проводить многофакторный анализ: визуализировать и выполнять математическую обработку первичных данных. Такое сочетанное использование пространственной характеристики эпидемического процесса и применение статистических методов анализа создает научную основу планирования мероприятий по стабилизации эпидемиологической обстановки.

Ключевые слова

Для цитирования:

Иванова А.В., Магеррамов Ш.В., Попов Н.В., Зубова А.А., Щербакова С.А., Кутырев В.В., Саттарова В.В., Фарвазова Л.А., Султанова А.Р., Казак А.А., Хисамиев И.И., Рожкова Е.В., Мочалкин П.А. Современные подходы к снижению риска заражения людей хантавирусами на примере отдельных территорий Республики Башкортостан. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(6):70-80. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-70-80

For citation:

Ivanova A.V., Magerramov S.V., Popov N.V., Zubova A.A., Shcherbakova S.A., Kutyrev V.V., Sattarova V.V., Farvazova L.A., Sultanova A.R., Kazak A.A., Khisamiev I.I., Rozhkova E.V., Mochalkin P.A. Modern Approaches to Reducing the Epidemiological Risk of Hantavirus Infection in the Population on the Example of Certain Territories of the Republic of Bashkortostan. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(6):70-80. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-70-80

Введение. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) более 60 лет (начало официальной регистрации болезни в стране – 1957 год) остается наиболее актуальной внутренней угрозой санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Российской Федерации, являясь наиболее распространенной природно-очаговой болезнью вирусной этиологии в стране [1][2]. Высокая социальная и медицинская значимость проблемы ГЛПС в Российской Федерации обусловлена широким распространением этой инфекции (болезнь регистрируется во всех федеральных округах России; в 56 субъектах), высокими показателями заболеваемости (за период с 2012 по 2022 г. – 4,8 на 100 тыс. населения) с преимущественным поражением людей в возрасте от 30 до 59 лет (64 % от общего числа заболевших), сопровождающейся длительным периодом утраты трудоспособности, значительной частотой тяжелых форм течения болезни и отсутствием специфических средств лечения и профилактики [3]. Экономический ущерб от высокой заболеваемости ГЛПС для бюджета страны исчисляется миллиардами рублей ежегодно [4]. Только за последнее десятилетие в России зарегистрировано 78 958 случаев заболевания ГЛПС. Свыше 98 % случаев ГЛПС регистрируется на европейской части страны, тогда как на Сибирский и Дальневосточный регионы приходится порядка 2 % случаев. При этом приведенные цифры заболеваемости по России в целом не отражают в полной мере эпидемическую ситуацию по ГЛПС в отдельных ее регионах. В действительности более 80 % всех регистрируемых случаев приходится на один Приволжский федеральный округ (ПФО), заболеваемость в котором в 3,9 раза выше, чем в среднем по России [5].

Несмотря на то что ГЛПС – это зооноз и заболевший человек не представляет опасности для окружающих и известен природный резервуар и разработан комплекс мероприятий по профилактике болезни в природных очагах, до сих пор не удается решить эту проблему и кардинально снизить заболеваемость ГЛПС [6–11]. Кроме того, наряду со стабильно напряженной эпидемиологической обстановкой по ГЛПС при сочетанном влиянии определенных факторов в отдельные годы происходят резкие подъемы заболеваемости [12]. Очередной рост заболеваемости ГЛПС в стране, в 3 раза превышающий показатели предыдущего года, отмечен в 2022 году (зарегистрировано 6949 случаев заболевания ГЛПС – 4,74 на 100 тыс. населения), связанный с увеличением числа случаев ГЛПС в 3,2 раза во всех субъектах ПФО. При этом наиболее сложная эпидемиологическая обстановка в округе сложилась в Республике Башкортостан. По итогам года в целом по республике отмечен рост заболеваемости в 4,9 раза по сравнению с показателями 2021 г. Доля заболевших в Башкортостане составила 48 % от всех зарегистрированных случаев в ПФО – 2993 случая заболевания ГЛПС (в том числе 227 случаев среди детей до 17 лет). Сложившаяся эпидемическая ситуация потребовала проведения экстренных противоэпидемических мероприятий, в том числе применения качественно новых, научно обоснованных подходов к планированию мероприятий по стабилизации эпидемиологической обстановки [13].

Поскольку на сегодня основную роль в экстренной профилактике ГЛПС выполняет комплекс неспецифических мероприятий, основная стратегия, направленная на целенаправленное снижение уровня заболеваемости ГЛПС, должна основываться на дифференцированном подходе к организации и проведению дератизационных мероприятий на территориях с высоким потенциалом эпидемической опасности заражения [14]. Последнее позволяет сконцентрировать проведение работ на конкретных ограниченных территориях высокого риска заболевания людей и значительно сократить темпы распространения вспышки. Современный подход к снижению эпидемиологического риска инфицирования ГЛПС требует дополнительных методологических приемов обработки информации, анализа данных, повышающих точность и наглядность проводимых мероприятий. Одним из таких методов является использование возможностей геоинформационных систем (ГИС) при планировании профилактических работ [15]. Использование ГИС позволяет одновременно проводить многофакторный анализ: визуализировать и выполнять математическую обработку первичных эпидемиологических, эпизоотических и других данных. Такое сочетанное использование пространственной характеристики эпидемического процесса и применение статистических методов анализа создает научную основу планирования мероприятий по стабилизации эпидемиологической обстановки [16–19].

Цель исследования: разработка дифференцированного подхода к планированию и проведению профилактических мероприятий на очаговых по геморрагической лихорадке с почечным синдромом территориях с различным уровнем эпидемиологического риска заражения с использованием возможностей геоинформационных технологий и апробация методики на модели вспышки геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Республике Башкортостан 2022 года. Материалы и методы. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» для выполнения работы была предоставлена персонифицированная информация о 2993 случаях заболевания ГЛПС на территории Республики Башкортостан за период с 1 января по 31 декабря 2022 года, полученная из экстренных извещений об инфекционном заболевании по форме 058/у. Персонифицированные данные в контексте настоящего исследования – это данные, которые позволяют идентифицировать каждый случай заболевания, при этом не учитывают информацию о заболевших, попадающую под действие Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Для целей настоящего исследования были использованы лишь данные по датам заболевания и предполагаемому месту заражения ГЛПС на территории Республики Башкортостан. Другие данные, относящиеся к персональным, использованы не были. В качестве дополнительных информационных источников при изучении пространственной составляющей эпидемиологического риска использована электронная карта Республики Башкортостан в масштабе 1 : 250 000, полученная с сервера OpenStreetMap.

Основным методом исследования был эпидемиологический с использованием возможностей современных информационных технологий. В качестве программного обеспечения использовались аналитическая платформа Deductor Professional и геоинформационная система ArcGIS.

С целью точного представления о наиболее опасных территориях республики в плане заражения ГЛПС (территориях риска) проанализированы сведения о предполагаемых местах заражения каждого заболевшего ГЛПС в Республике Башкортостан, полученные в ходе сбора эпидемиологического анамнеза и из данных, указанных в сопроводительных документах.

Далее проведено определение географических координат всех точек, соответствующих каждому зарегистрированному случаю заболевания (геокодирование), на основании места предполагаемого заражения. При условии предполагаемого заражения по месту жительства определение географических координат проводилось на основании фактического адреса проживания, указанного в учетных документах.

Путем геокодирования все случаи заболевания ГЛПС были разнесены по карте Республики Башкортостан с точной пространственной привязкой по месту заражения. Методом вычисления величины плотности на единицу площади точеных объектов (ArcGIS10.5 в составе лицензии Spatial Analyst) с использованием кернфункции для построения поверхности из сглаженных конусов для каждой точки были сгенерированы карты плотности мест заражения. Размер ячейки определяется как более короткий размер экстента выходных объектов в выходной пространственной привязке, деленный на 2500 (0,002). Радиус поиска, в пределах которого вычислена плотность, выбран исходя из размерности линейных единиц проекции пространственной привязки выходных данных (0,01).

По результатам экспертной оценки специалистом визуализированной территории риска установлены территории, нуждающиеся в первоочередном проведении профилактических мероприятий, вплотную прилегающие (или на удалении не более 500 метров) от идентифицированной плотности точек скопления мест предполагаемого заражения ГЛПС: лесной массив, лесополоса, береговая линия и другое. При работе в ArcCatalog созданы новые классы объектов-маршрутов: полигоны, подлежащие дератизационной обработке, размеры которых установлены согласно СанПин 3.3686–211 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (барьерная полоса – 200 м). С использованием инструмента Calculate Geometry вычислены конкретные площади полигонов, подлежащие обработкам в гектарах. Полученные результаты были представлены в виде графического анализа и положены в основу планирования профилактических мероприятий.

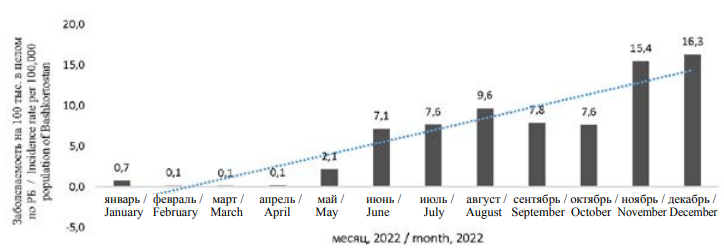

Результаты. В 2022 году в Республике Башкортостан зарегистрировано 2993 случая заболевания ГЛПС, показатель заболеваемости составил 74,9 на 100 тыс. населения, что выше показателя 2021 года (610 случаев, показатель – 15,2 на 100 тыс. населения) в 4,9 раза и выше среднемноголетнего уровня в 2,5 раза (29,3 на 100 тыс. населения). Среди детей до 17 лет зарегистрировано 227 случаев, 25,1 на 100 тыс. населения (доля – 7,5 %). Заболеваемость зарегистрирована в 50 административных районах, 7 городах (по месту регистрации заболевших), из них в 12 районах и городах отмечено превышение среднереспубликанских показателей заболеваемости (наибольшие показатели заболеваемости на 100 тыс. населения отмечены в Благовещенском районе – 643,3, Туймазинском – 175,4, Уфимском – 166,2, Мишкинском – 146,2, Татышлинском – 123,7). При этом, как и в предыдущие годы, большинство случаев заболевания (51,1 %) зарегистрировано среди населения г. Уфы. Рост заболеваемости ГЛПС начался с мая, когда было зарегистрировано 86 случаев ГЛПС (2,4 на 100 тыс. населения), а пик заболеваемости отмечен в декабре (652 случая ГЛПС – 16,2 на 100 тыс. населения), что соответствует среднемноголетней сезонности заболеваемости ГЛПС в республике [20][21]. Динамика заболеваемости ГЛПС в Республике Башкортостан в 2022 г. представлена на рис. 1.

При анализе структуры заболеваемости отмечено, что основная доля заболевших зарегистрирована среди лиц в возрасте от 30 до 60 лет (52 % от общего количества заболевших), при этом на долю заболевших мужчин приходилось 69,7 %. Среди детей до 17 лет зарегистрировано 227 случаев (7,5 %). По условиям заражения в 59,6 % установлено, что заражение произошло в бытовых условиях, 24 % – при случайном посещении лесного массива, в коллективных садах, огородах – 7,8 %; на прочие типы заражения приходилось 8,6 %.

С целью пространственного анализа заболеваемости ГЛПС проведено ранжирование территории Республики Башкортостан по уровню заболеваемости ГЛПС в расчете на 100 тыс. населения, зарегистрированной в 2022 г. Отмечено, что в 15 административных единицах республики показатель заболеваемости превышал уровень 50 на 100 тыс. населения; в 21 административных единицах – от 20 до 50 на 100 тыс. населения. В 5 районах республики заболеваемость ГЛПС не регистрировалась.

В соответствии с правилами общепринятого учета инфекционных заболеваний (СанПин 3.3686–21 п. 24, 26 «Выявление, учет и регистрация больных инфекционными болезнями…») регистрация проводится по месту выявления больного независимо от места заражения, однако такой подход к районированию не является информативным и объективно не отображает территорию риска заражения ГЛПС. Современные представления о заболеваемости ГЛПС показывают, что необходимо осуществлять геопривязку каждого случая заболевания человека по месту его предполагаемого инфицирования, а также мест обнаружения и результатов лабораторных исследований грызунов, отловленных в ходе эпизоотологического обследования. Только при комплексной оценке имеющихся данных можно достоверно определить территорию риска и адаптировать противоэпидемические мероприятия к конкретной территории [16].

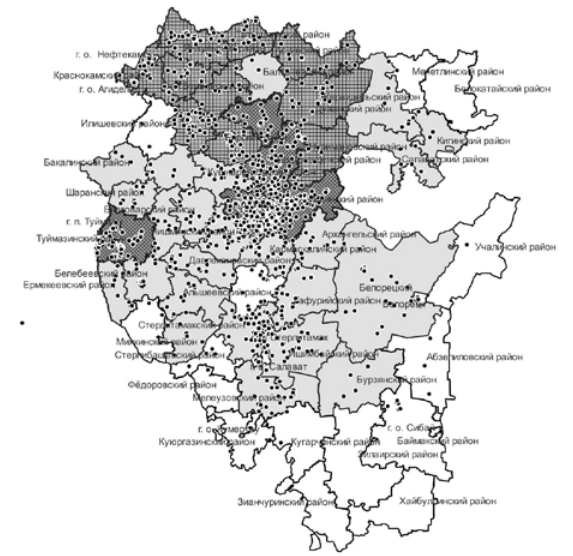

Для определения наиболее опасных в плане заражения ГЛПС территорий Республики Башкортостан проведено ландшафтно-эпидемиологическое районирование территории республики в соответствии с анализом данных о местах предполагаемого заражения каждого заболевшего ГЛПС в 2022 г. При визуализации с использованием ГИС наглядно демонстрируется неравномерность распределения мест заражения по территории (рис. 2).

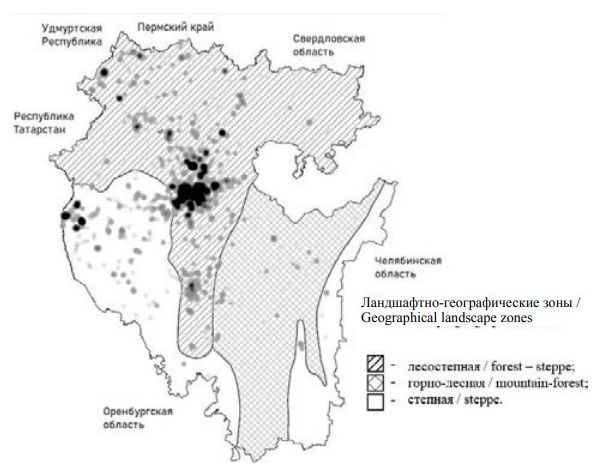

Для пространственного анализа и повышения информативности визуализации построена карта плотности мест заражения ГЛПС (рис. 3). Места с наибольшим скоплением фактов заражения отображаются как наиболее яркие участки и характеризуют данную территорию как участок высокой вероятности заражения населения ГЛПС [22, 23].

Рис. 1. Динамика заболеваемости ГЛПС в Республике Башкортостан в 2022 г. (на 100 тыс. населения)

Fig. 1. Monthly incidence rates of hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) in the Republic of Bashkortostan in 2022 (per 100,000 population)

Рис. 2. Административная карта Республики Башкортостан с указанием мест предполагаемых заражений ГЛПСв 2022 г. (точками обозначены предполагаемые места заражений каждого заболевшего ГЛПС на территории республики)

Fig. 2. The administrative map of the Republic of Bashkortostan showing places of alleged HFRS infections in 2022 (dots indicate the supposed places of getting infected for each HFRS patient registered in the republic)

Рис. 3. Карта плотности мест заражения ГЛПС в Республике Башкортостан в 2022 г.

Fig. 3. The map showing density of HFRS infection sites in the Republic of Bashkortostan in 2022

При этом на карте визуализированы территории, не отнесенные при районировании к территориям, где наблюдалось ухудшение эпидемиологической обстановки по ГЛПС в сравнении со среднемноголетними значениями, однако именно с этими территориями заболевшие в основном связывали свое заражение.

При анализе полученной информации по предполагаемым местам инфицирования населения Республики Башкортостан в разрезе административных территорий установлено, что свое заражение ГЛПС в 2022 г. заболевшие связывают с пребыванием на территориях 49 районов республики и 11 крупных городов. При этом количество случаев заражения в разных административных единицах республики значительно варьировало. Так, к территориям, на которых произошли единичные (от 1 до 20) случаи заражения, отнесены 30 районов республики и 6 городов (13,7 % от всех случаев заражения); от 20 до 50 случаев заражения произошли в 14 районах и 2 городах республики (21,5 %), и свыше 50 случаев заражения на одной территориальной единице отмечено в 5 районах и 2 городах республики (64,8 %). Таким образом, наиболее опасными территориями в плане заражения ГЛПС являются территории административных районов: Уфимский, Благовещенский, Иглинский, Туймазинский, Чишминский, г. Октябрьский и г. Уфа, географически приуроченных к ландшафтной зоне лесостепи.

Следует обратить внимание, что из 1358 случаев заболевания ГЛПС среди жителей г. Уфы в 49,9 % случаев заражение происходило непосредственно в г. Уфе, где имеется большое количество зеленых насаждений, оформленных под огромные лесопарковые зоны, предназначенные для использования населением в качестве мест отдыха.

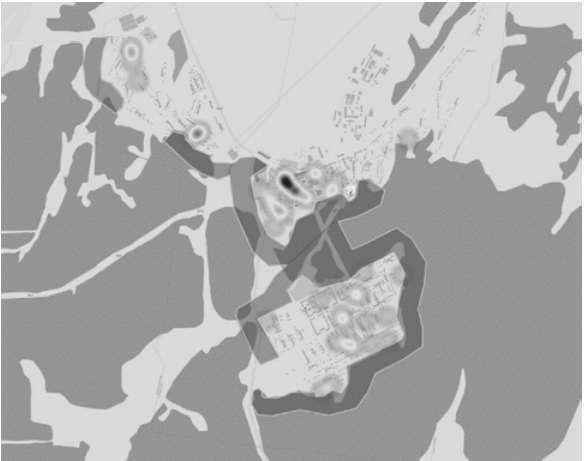

Таким образом, в результате проведенной работы удалось установить конкретные территории республики, в первую очередь нуждающиеся в проведении профилактических работ по снижению численности грызунов, и рассчитать площади, подлежащие дератизационным обработкам. Общая рекомендуемая площадь территорий высокого риска заражения ГЛПС, подлежащих дополнительным дератизационным обработкам, составила 4369 га. Полученные результаты представлены в виде графического анализа и послужили основой для разработки комплекса профилактических мероприятий, направленного на снижение рисков заражения ГЛПС. Пример визуализации территории, подлежащей дератизационным обработкам, показан на рис. 4, 5.

Рис. 4. Схема барьерной дератизации п. Серафимовский Туймазинского района (на карте OpenStreetMap) с общей площадью подлежащих обработкам территории 259 Га

Fig. 4. The scheme of barrier rodent control in the village of Serafimovsky, Tuymazinsky district (on the OpenStreetMap map) with a total area of 259 ha to be treated

Рис. 5. Схема барьерной дератизации п. Серафимовский Туймазинского района (на карте Google) с общей площадью подлежащих обработкам территории 259 га

Fig. 5. The scheme of barrier rodent control in the village of Serafimovsky, Tuymazinsky district (on the Google map) with a total area of 259 ha to be treated

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, сложившейся на территории Республики Башкортостан в осенний период 2022 года, с целью экстренного снижения заболеваемости и недопущения осложнения эпидемиологической обстановки в зимне-весенний период 2023 года рекомендовано проведение экстренной зимней дератизации на установленной территории высокого риска заражения по предложенным схемам. Организацию и проведение работ по зимней дератизации рекомендовано осуществлять согласно методическим рекомендациям «Дератизационные мероприятия в зимний период в очагах ГЛПС».

Обсуждение. Исходя из разнообразия ландшафтно-географических зон территории Башкортостана, активность природных очагов ГЛПС в значительной мере разнится в зависимости от ландшафта. Территория республики делится на 3 резко отличающиеся друг от друга ландшафтно-географические зоны – лесостепную, степную и горнолесную [24]. Наиболее активные природные очаги ГЛПС Башкортостана расположены в границах ландшафтно-географической зоны лесостепи, а сохранение высокой эпидемической активности этих очагов связано во многом с наличием здесь разнообразных интразональных вариантов ландшафта: пойменных лесов и лугов, облесенных долин рек, характеризующихся оптимальными условиями жизнедеятельности грызунов – носителей вируса ГЛПС. Лесостепная зона занимает большую часть Западного Башкортостана. Географически к этой зоне приурочено 20 административных районов республики с общей площадью 38 869 км2, в границах которых проживает 22 % всего населения Башкортостана – 869 170 человек (самая густонаселенная ландшафтная зона республики).

Высокая доля инфицирования населения непосредственно в г. Уфе (49,9 %) объясняется сопряженностью городского и природного ландшафтов, что послужило условием формирования здесь эпидемически значимого, высокоактивного антропургического очага ГЛПС [25]. Окраины города, а также близлежащие к нему районы (Уфимский, Благовещенский, Иглинский и др.) отличаются достаточно разнообразным рельефом и также очень густо озеленены. В зеленой зоне этих территорий располагается большое количество дачных участков, садовых товариществ и огородов, что многократно увеличивает плотность контакта населения с источниками инфекции в благоприятных для грызунов условиях обитания и увеличивает риск заражения ГЛПС.

Необходимо отметить, что плановые барьерные дератизационные обработки на территории республики начали проводиться на регулярной основе с 1997 года после крупнейшей вспышки ГЛПС, когда в течение одного года отмечено 9403 случая заболевания ГЛПС среди населения республики. В первую очередь обработка проводилась в местах массового отдыха населения: парках, скверах, бульварах и лесопарковых зонах. С 2000 года ежегодно проводится кольцевая обработка территории вокруг г. Уфы. Площадь территорий, подлежащих барьерной дератизации, в последние 5 лет составляет 49 575 га ежегодно, из них на территории г. Уфы – 24 800 га, на территории городов и районов республики – 24 775 га [26]. При этом необходимо учесть, что вся территория Башкортостана эндемична по ГЛПС. По данным государственного учета земель земельный фонд Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2022 года составляет 14 294,7 тыс. га. Лесной фонд составляет более 40 % территории республики (6,3 млн га). Сам город Уфа является самым «озелененным городом» в России. На все население г. Уфы приходится 20 968 га зеленых насаждений, а на одного жителя – приблизительно 202 м2. В связи с этим в годы резкого обострения эпидемиологической ситуации по ГЛПС установленные объемы дератизационных обработок не могут в полной мере обеспечить снижение эпидемического потенциала природных очагов ГЛПС, что требует проведения дополнительных профилактических работ, в первую очередь на территориях высокого риска заражения населения республики.

На сегодня в Республике Башкортостан имеют место условия для длительного существования источника инфекции и успешной реализации ведущего механизма и путей передачи инфекции (большое количество зеленых насаждений в городской среде, большое количество населения, проживающего в частных домах в непосредственной близости к лесным массивам, благоприятные климатические условия: раннее установление снежного покрова, без оттепелей с последующим замерзанием), что может обуславливать высокую интенсивность и значительную протяженность эпидемического процесса во времени при условии недостаточности проводимых противоэпидемических мероприятий. Дальнейший ход эпидемического процесса будет зависеть от объемов и качества проводимых профилактических (дератизационных, лесотехнических) мероприятий, а также от снижения контакта населения с природными очагами ГЛПС в результате повышении уровня информированности о рисках заражения [27].

Заключение. Сохранение постоянно напряженной эпидемиологической ситуации по ГЛПС в целом по России и периодические крупные вспышки на отдельных территориях страны однозначно свидетельствуют о необходимости значительного повышения эффективности эпидемиологического надзора в природных очагах ГЛПС с целью снижения заболеваемости ГЛПС за счет разработок качественно новых подходов к оценке территории с позиции эпидемиологического риска [28]. Дифференцированный подход к планированию, организации и проведению профилактических мероприятий на очаговых по ГЛПС территориях с различным уровнем эпидемиологического риска заражения является перспективным компонентом стратегии, направленной на снижение уровня заболеваемости ГЛПС в стране.

По мере выявления локальных участков высокого риска заражения ГЛПС в границах отдельных административных территорий (область, район, «зеленая зона» населенного пункта) возрастает оперативная возможность повышения эффективности эпидемиологического надзора за этими территориями путем концентрации здесь объемов профилактических мероприятий, адресной защиты конкретных контингентов высокого риска заражения. Оперативное проведение комплекса неспецифических профилактических мероприятий на территориях с высоким уровнем риска заражения ГЛПС позволяет значительно снизить их потенциальную эпидемическую опасность [14][29]. В целом такой подход позволяет не только более разумно использовать человеческие и материальные ресурсы, но и усилить защиту населения на участках повышенной эпидемической опасности.

Для повышения эффективности неспецифической профилактики в очагах ГЛПС целесообразно использовать научно-обоснованные подходы к планированию и проведению истребительных мероприятий в очагах ГЛПС с применением возможностей современных геоинформационных систем и аналитических программ, позволяющих визуализировать все этапы аналитической работы для наиболее эффективного решения поставленных задач по снижению заболеваемости ГЛПС, сокращению времени анализа и минимизации ошибочных результатов [30].

По результатам выполненной работы открывается перспектива дальнейшего повышения эффективности неспецифической профилактики в очагах ГЛПС и снижения уровня заболеваемости среди населения. Полученные результаты служат научным обоснованием экономической эффективности планируемых профилактических мероприятий. Своевременное достаточное финансирование и грамотное распределенное во времени и пространстве проведение комплекса неспецифических профилактических мероприятий позволит снизить уровень заболеваемости ГЛПС до соответствующего современным требованиям биологической безопасности населения Российской Федерации.

1. СанПиН 3.3686–21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2021. 626 с.

Список литературы

1. Скударева О.Н. Организация мероприятий по совершенствованию эпиднадзора по ГЛПС // Дезинфекционное дело. 2007. № 4. С. 36–38.

2. Ткаченко Е.А., Дзагурова Т.К., Бернштейн А.Д. и др. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (история, проблемы и перспективы изучения) // Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2016. Т. 15. № 3. С. 23–34. doi: 10.31631/2073-3046-2016-15-3-23-34

3. Савицкая Т.А., Иванова А.В., Чумачкова Е.А. и др. Обзор хантавирусных инфекций в мире, эпидемиологической ситуации по геморрагической лихорадке с почечным синдромом в Российской Федерации в 2021 г. и прогноз на 2022 г. // Проблемы особо опасных инфекций. 2022. № 2. С. 54–63. doi: 10.21055/0370-1069-2022-2-54-63

4. Михеева М. А., Михеева И. В. Динамика рейтинга экономического ущерба от инфекционных болезней как критерий эффективности эпидемиологического контроля // Журнал Микробиология, эпидемиология и иммунобиология. 2020. Т. 97. № 2. С. 174–181. doi: 10.36233/0372-9311-2020-97-2-174-181

5. Иванова А.В., Сафронов В.А., Попов Н.В., Куклев Е.В. Эпидемиологическое районирование территории Приволжского федерального округа по уровню потенциальной эпидемической опасности природных очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом // Проблемы особо опасных инфекций. 2020. № 1. С. 91–96. doi: 10.21055/0370-1069-2020-1-91-96

6. Jiang H, Zheng X, Wang L, Du H, Wang P, Bai X. Hantavirus infection: a global zoonotic challenge. Virol Sin. 2017;32(1):32–43. doi: 10.1007/s12250-016-3899-x

7. Иванова А.В., Попов Н.В., Карнаухов И.Г., Чумачкова Е.А. Хантавирусные болезни: обзор эпидемиологической ситуации и эпидемиологических рисков в регионах мира // Проблемы особо опасных инфекций. 2021. № 1. С. 23–31. doi:10.21055/0370-1069-2021-1-23-31

8. Нехаев С.Г., Мельник Л.В. Актуальные аспекты геморрагической лихорадки с почечным синдромом (обзор литературы) // Вестник новых медицинских технологий. 2018. № 1. С. 151–158. doi: 10.24411/2075-4094-2018-15980

9. Avšič-Županc T, Saksida A, Korva M. Hantavirus infections. Clin Microbiol Infect. 2019;21S:e6-e16. doi: 10.1111/1469-0691.12291

10. Vaheri A, Henttonen H, Mustonen J. Hantavirus research in Finland: Highlights and perspectives. Viruses. 2021;13(8):1452. doi: 10.3390/v13081452

11. Ashique S, Sandhu NK, Das S, Haque SN, Koley K. Global comprehensive outlook of Hantavirus contagion on humans: A review. Infectious Disord Drug Targets. 2022;22(3):e050122199975. doi: 10.2174/1871526522666220105110819

12. Компанец Г.Г., Иунихина О.В. К истории открытия и изучения геморрагической лихорадки с почечным синдромом // Здоровье населения и среда обитания.2021. № 5. С. 33–38. doi: 10.35627/2219-5238/2021-338-5-33-38

13. Носик Д.Н., Носик Н.Н. Борьба с вирусами. Дезинфекция. М.: Медицинское информационное агентство, 2018. 160 с.

14. Попов Н.В., Топорков В.П., Сафронов В.А. и др. Современные направления снижения уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекционными болезнями на территории Российской Федерации // Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2013. № 5. С. 15–17.

15. Данилов А.Н., Филимонов Е.С., Куклев Е.С., Кутырев В.В. Анализ структуры и функциональных возможностей современных ГИС-технологий в эпидемиологии // Проблемы особо опасных инфекций. 2005. № 1 (89). С. 19–20.

16. Павленко А.Л., Коваленко И.С., Хайтович А.Б. Методологический подход использования ГИС-технологий в эпиднадзоре на примере лептоспироза // Проблемы особо опасных инфекций. 2014. № 2. С. 62–65. doi: 10.21055/0370-1069-2014-2-62-65

17. Коровка В.Г., Галкин В.Б., Паниди Е.А. и др. Возможности геоинформационных технологий для улучшения качества мониторинга очагов социально значимых инфекций // Профилактическая медицина. 2021. Т. 10. № 24. С. 7–13. doi: 10.17116/profmed2021241017

18. Симонова Е.Г., Шабейкин А.А., Райчич С.Р. и др. Геоинформационные технологии для оценки эпизоотологической и эпидемиологической ситуации с сибирской язвой // Анализ риска для здоровья. 2019. № 3. С. 74–82. doi: 10.21668/health.risk/2019.3.09.ru

19. Рязанова А.Г., Герасименко Д.К., Буравцева Н.П. и др. Применение геоинформационных технологий для оценки эпизоотологической и эпидемиологической ситуации по сибирской язве в Волгоградской области // Проблемы особо опасных инфекций. 2021. № 4. С. 112–119. doi: 10.21055/0370-1069-2021-4-112-119

20. Мочалкин П.А., Мочалкин А.П., Степанов Е.Г., Фарвазова Л.А., Попов Н.В., Немцова С.Н. Особенности динамики заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Республике Башкортостан // Дезинфекционное дело. 2021. Т. 2. № 116. С. 44–50. doi: 10.35411/2076-457X-2021-2-44-50

21. Ахмерова С.Г., Галимов Р.Р., Нагаев Р.Я. Динамика сезонных показателей заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в эндемичном регионе. Вестник Ивановской медицинской академии. 2018. Т. 23. № 1.

22. Иванова А.В., Сафронов В.А., Степанов Е.Г., Мочалкин П.А., Попов Н.В. Выявление территорий высокого риска заражения ГЛПС в Республике Башкортостан с применением ГИС-технологий // Проблемы особо опасных инфекций. 2016. № 2. С. 40–44. doi: 10.21055/0370-1069-2016-2-40-44

23. Иванова А.В., Куклев Е.В., Попов Н.В. Современная стратегия повышения биологической безопасности энзоотичных по ГЛПС территорий ПФО // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение, 2016. № 1. С. 102–107.

24. Ершова С.В. Атлас. Республика Башкортостан, 2010. Т. 1.,Т. 2. 366 с.

25. Мочалкин П.А., Мочалкин А.П., Степанов Е.Г., Фарвазова Л.А., Попов Н.В. Оценка потенциальной эпидемической опасности сопряженных очагов ГЛПС в г. Уфе // Пест-Менеджмент. 2014. № 1. С. 11–15.

26. Мочалкин П.А., Мочалкин А.П., Степанов Е.Г., Фарвазова Л.А. Тактика неспецифической профилактики ГЛПС в Республике Башкортостан в 2012–2017 гг. // Проблемы особо опасных инфекций. 2018. № 2. С. 73–78. doi: 10.21055/0370-1069-2018-2-73-78

27. Brocato RL, Hooper JW. Progress on the prevention and treatment of Hantavirus disease. Viruses. 2019;11(7):610. doi: 10.3390/v11070610

28. Khan A, Khan M, Ullah S, Wei DQ. Hantavirus: The next pandemic we are waiting for? Interdiscip Sci. 2021;13(1):147-152. doi: 10.1007/s12539-020-00413-4

29. Мочалкин П.А., Рябов С.В., Мочалкин А.П. и др. Совершенствование неспецифических профилактических мероприятий в природных и антропургических очагах ГЛПС г. Уфы // Дезинфекционное дело. 2007. № 4. С. 60–63.

30. Вьюшков М.В., Зайцева Н.Н., Ефимов Е.И., Китаева Л.С., Побединский Г.Г., Сарсков С.А. Геоинформационные технологии в эпидемиологии – актуальное научное направление деятельности ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной. Здоровье населения и среда обитания. 2021. № 4 (337). С. 31–42. doi: 10.35627/2219-5238/2021-337-4-31-42

Об авторах

А. В. ИвановаРоссия

Иванова Александра Васильевна – к.м.н., и.о. заведующей лаборатории эпидемиологического анализа и прогнозирования

ул. Университетская, д. 46, г. Саратов, 410005

Ш. В. Магеррамов

Россия

Магеррамов Шамиль Валехович – и.о. заведующего сектором информационных технологий в эпидемиологии

ул. Университетская, д. 46, г. Саратов, 410005

Н. В. Попов

Россия

Попов Николай Владимирович – д.м.н., профессор, главный научный сотрудник лаборатории эпизоотологического мониторинга

ул. Университетская, д. 46, г. Саратов, 410005

А. А. Зубова

Россия

Зубова Анастасия Алексеевна – младший научный сотрудник лаборатории санитарной охраны и ЧС

ул. Университетская, д. 46, г. Саратов, 410005

С. А. Щербакова

Россия

Щербакова Светлана Анатольевна – заместитель директора по научной и экспериментальной работе

ул. Университетская, д. 46, г. Саратов, 410005

В. В. Кутырев

Россия

Кутырев Владимир Викторович – д.м.н., проф., акад. РАН; директор

ул. Университетская, д. 46, г. Саратов, 410005

В. В. Саттарова

Россия

Саттарова Венера Вакильевна – начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории

ул. Рихарда Зорге, д. 58, г. Уфа, 450054

Л. А. Фарвазова

Россия

Фарвазова Лира Амировна – заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории

ул. Рихарда Зорге, д. 58, г. Уфа, 450054

А. Р. Султанова

Россия

Султанова Альфия Ришатовна – ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории

ул. Рихарда Зорге, д. 58, г. Уфа, 450054

А. А. Казак

Россия

Казак Анна Анриевна – руководитель

ул. Рихарда Зорге, д. 58, г. Уфа, 450054

И. И. Хисамиев

Россия

Хисамиев Ильнур Ильясович – заместитель главного врача; ассистент кафедры микробиологии и вирусологии

ул. Шафиева, д. 7, г. Уфа, 450054;

ул. Ленина, д. 3, г. Уфа, 450008

Е. В. Рожкова

Россия

Рожкова Елена Владимировна – заведующий отделом эпидемиологии

ул. Шафиева, д. 7, г. Уфа, 450054

П. А. Мочалкин

Россия

Мочалкин Павел Александрович – к. м.н., главный врач; и.о. заведующего кафедрой гигиены с курсом медико-профилактического дела ИДПО

ул. Ленина, д. 3, г. Уфа, 450008;

ул. Мингажева, д. 127/1, г. Уфа, 450005

Рецензия

Для цитирования:

Иванова А.В., Магеррамов Ш.В., Попов Н.В., Зубова А.А., Щербакова С.А., Кутырев В.В., Саттарова В.В., Фарвазова Л.А., Султанова А.Р., Казак А.А., Хисамиев И.И., Рожкова Е.В., Мочалкин П.А. Современные подходы к снижению риска заражения людей хантавирусами на примере отдельных территорий Республики Башкортостан. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(6):70-80. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-70-80

For citation:

Ivanova A.V., Magerramov S.V., Popov N.V., Zubova A.A., Shcherbakova S.A., Kutyrev V.V., Sattarova V.V., Farvazova L.A., Sultanova A.R., Kazak A.A., Khisamiev I.I., Rozhkova E.V., Mochalkin P.A. Modern Approaches to Reducing the Epidemiological Risk of Hantavirus Infection in the Population on the Example of Certain Territories of the Republic of Bashkortostan. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(6):70-80. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-70-80

.png)