Перейти к:

Использование биологического мониторинга для оценки вреда здоровью в условиях загрязнения окружающей среды металлами

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-44-53

Аннотация

Введение. Государственная система санитарно-гигиенического мониторинга создана с целью устранения вредного воздействия на человека факторов среды обитания. Использование биологических сред человека в качестве маркера воздействия загрязнения среды обитания на здоровье населения позволяет оценить динамику содержания и экспозиции приоритетных металлов в биосредах, выделять территории с наибольшими уровнями содержания приоритетных металлов и, напротив, территории благоприятствования по данному показателю, прогнозировать негативные или позитивные изменения со стороны критических органов и систем на основе анализа тенденций изменения.

Цель исследования: разработать алгоритм биомониторинга для повышения объективности оценки вреда здоровью человека в условиях загрязнения окружающей среды металлами.

Материалы и методы. Измерение уровня металлов в биологических средах человека проводили методом атомно-абсорбционной спектрометрии за период 2000-2022 гг. Причинно-следственные связи устанавливали методом математического моделирования зависимости концентрации металла в биосреде от воздействующей дозы при различных путях поступления в организм.

Результаты. Предложена программа биомониторинга, которая включает определение территорий наибольшего потенциального риска причинения вреда здоровью приоритетными металлами, зон экспозиции и точек мониторинга, пространственно привязанных к хозяйствующим субъектам, относимых к чрезвычайно высокому и высокому потенциальному рискам причинения вреда здоровью населения, численности и групп риска населения, находящегося в зоне экспозиции, обоснование приоритетных металлов природного и техногенного происхождения, сред и путей их воздействия по результатам доказанных причинно-следственных связей в системе «экспозиция – маркер экспозиции – маркер эффекта», собственно исследование и оценку в динамике фактического содержания приоритетных металлов в биосредах лиц из групп риска. Обнаружение повышенного уровня содержания металлов в биосредах может свидетельствовать о наличии опасного для здоровья человека загрязнения среды обитания и требует принятия управленческих решений как способа управления риском и устранения негативных последствий причинения вреда здоровью населения в виде развития заболеваний, ассоциированных с воздействием металлов.

Заключение. Предлагаемый алгоритм биологического мониторинга, направленный на установление и устранение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, позволит развивать систему СГМ в части определения и уточнения приоритетных территорий, зон, точек контроля, актуальных показателей для включения в программы мониторинга. Результаты биомониторинга металлов могут входить в обосновывающие материалы экспертных заключений, использоваться при обосновании привлечения к ответственности лиц, виновных в загрязнении среды обитания металлами вследствие установленных нарушений обязательных санитарно-эпидемиологических требований хозяйствующими субъектами, повлекших за собой причинение вреда здоровью населения, при обосновании и оценке эффективности санитарно-гигиенических и медико-профилактических мероприятий.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ларионова Т.К., Даукаев Р.А., Землянова М.А., Зайцева Н.В., Аллаярова Г.Р., Зеленковская Е.Е., Фазлыева А.С., Ларионова А.Н., Тихонова И.В. Использование биологического мониторинга для оценки вреда здоровью в условиях загрязнения окружающей среды металлами. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(6):44-53. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-44-53

For citation:

Larionova T.K., Daukaev R.A., Zemlyanova M.A., Zaitseva N.V., Allayarova G.R., Zelenkovskaya E.E., Fazlieva A.S., Larionova A.N., Tikhonova I.V. Use of Biological Monitoring to Assess Health Damage from Environmental Pollution with Metals. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(6):44-53. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-44-53

Введение. Программа наблюдения за состоянием среды обитания (воды, почвы, атмосферного воздуха, продовольственного сырья и пищевых продуктов) и здоровья населения, реализуемая в государственной системе социально-гигиенического мониторинга (СГМ)1, включает анализ, оценку и прогноз, а также определение причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием на него факторов среды обитания для разработки мер и принятия управленческих решений по устранению или снижению их вредного воздействия [1–3]. Система СГМ имеет значительные перспективы для дальнейшего развития [4–6]. Определение и уточнение причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания в системе СГМ может быть достигнуто в том числе на основе биологического мониторинга металлов [7–11].

Основной целью проведения биологического мониторинга является получение достоверной объективной информации о причинно-следственных связях между данными, характеризующими источники поступления металлов в среду обитания, содержание металлов в биосредах человека и риски развития негативных эффектов у населения, обусловленные их воздействием. При этом методы биомониторинга постоянно совершенствуются, в настоящее время имеющиеся возможности аналитического оборудования позволяют количественно оценивать ультрамикроколичества металлов в биосредах, в связи с чем имеют все перспективы на включение в общую структуру социально-гигиенического мониторинга.

Цель исследования – разработать алгоритм биомониторинга для повышения объективности оценки вреда здоровью человека в условиях загрязнения окружающей среды металлами.

Материалы и методы. Измерение концентрации металлов в биологических средах человека проведено в аккредитованных на данный вид исследований и лицензированных на осуществление медицинской деятельности учреждениях за период 2000-2020 гг. Всего выполнено более 80 тысяч анализов по определению металлов в объектах окружающей среды различных по степени загрязнения территорий и биологических средах взрослого и детского населения. Использованное аналитическое оборудование внесено в Госреестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений и поверено в установленном порядке, используемые химико-аналитические методы аттестованы, реактивы и тест-системы имеют государственный сертификат соответствия. Забор и хранение проб биологического материала (кровь, моча, волосы и др.) для исследования проводили в соответствии с требованиями санитарных норм и правил СанПиН 3.3686–212. Планирование и проведение биомониторинга с участием людей выполнено с обязательным соблюдением этических принципов и обеспечением конфиденциальности полученной информации. Причинно-следственные связи устанавливали методом математического моделирования зависимости концентрации металла в биосреде от воздействующей дозы при различных путях поступления в организм.

Результаты. Проведенные многолетние исследования позволили сформировать базу данных содержания металлов в биосредах населения различных территорий, установить причинно-следственные связи элементного дисбаланса с загрязнением среды обитания и обосновать алгоритм биологического мониторинга, схематично представленного на рис. 1. Основанием для проведения биологического мониторинга могут быть обращения граждан, юридических лиц, результаты риск-ориентированного надзора на производственных субъектах и социально-гигиенического мониторинга за состоянием среды обитания и здоровья населения, разработка региональных, муниципальных программ, направленных на снижение риска негативного внешнесредового воздействия металлов и устранение негативных последствий причинения вреда здоровью населения.

Рисунок. Алгоритм биомониторинга

Figure. Biomonitoring algorithm

Программа биомониторинга должна включать определение территорий наибольшего потенциального риска причинения вреда здоровью приоритетными металлами, зон экспозиции и точек мониторинга, пространственно привязанных к хозяйствующим субъектам, относимых к чрезвычайно высокому и высокому потенциальному риску причинения вреда здоровью населения, численности и групп риска населения, находящегося в зоне экспозиции, обоснование приоритетных металлов природного и техногенного происхождения, сред и путей их воздействия по результатам доказанных причинно-следственных связей, собственно исследование и оценку в динамике фактического содержания приоритетных металлов в биосредах лиц из групп риска [12]. Обязательным условием проведения биомониторинга является информирование о его результатах лиц, принимающих решения на региональном и муниципальном уровне. Установление повышенного уровня металлов в биосредах может свидетельствовать о наличии опасного для здоровья человека загрязнения объектов среды обитания и требует принятия управленческих решений как способа управления риском и устранения негативных последствий причинения вреда здоровью населения в виде развития заболеваний, ассоциированных с воздействием металлов [13–17]. Управленческие решения должны быть направлены на оптимизацию надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, которые могут являться источниками этого загрязнения, на обоснование и реализацию системы адресной профилактической и реабилитационной помощи населению, проживающему в зонах недопустимого риска. Примером внешнесредового воздействия металлов на содержание их в биосредах могут служить результаты определения ванадия в пробах крови детей 3–7 лет, проживающих в зоне влияния производства по переработке ванадийсодержащей руды [18]. В 85 % проб обнаружен повышенный относительно контроля (условно чистая территория) уровень металла: при средней концентрации ванадия в группе сравнения 0,001 ± 0,001 мг/дм3 в основной группе его содержание было в три раза выше. У жителей поселка, в котором расположена золотоизвлекательная фабрика, использующая технологию обогащения руды методом амальгамирования, содержание ртути в крови превышало фоновое в 6 раз [19].

При оценке содержания металлов в биологических средах человека в качестве критериев сравнения могут быть использованы региональные фоновые уровни, отражающие конкретные биогеохимические особенности территорий регионов Российской Федерации [20–23]. Под фоновым содержанием металлов в биологических средах организма человека понимается его среднестатистическое значение у населения определенного возраста и пола, проживающего в конкретных природно-географических (геохимических) условиях и не подвергающегося экспозиции металлов, связанной с деятельностью хозяйствующих субъектов вследствие нарушения обязательных требований санитарного законодательства. Региональные биогеохимические особенности территорий могут оказывать существенное влияние на элементный гомеостаз организма человека. При этом колебания содержания отдельных металлов в образцах биологических сред людей, проживающих в различных геохимических провинциях, могут быть настолько значительны (в ряде случаев более чем на порядок), что их следует относить к различным генеральным совокупностям. Иными словами, недопустимо определять фоновое содержание металлов в биологических средах как среднеарифметическую величину из показателей, полученных у лиц, проживающих в различных геохимических условиях одной и той же административной территории.

Определение фонового содержания металлов в биологических средах организма человека осуществляется в несколько этапов. На первом этапе проводится формирование групп населения для исследования содержания металлов в биосредах (не менее 100 человек каждого возраста). Критериями формирования групп населения являются: санитарно-гигиенические (срок проживания на территории, отсутствие источников внешнесредовой экспозиции металлов), медико-биологические (возраст, пол, состояние здоровья и др.), социально-экономические, санитарно-бытовые.

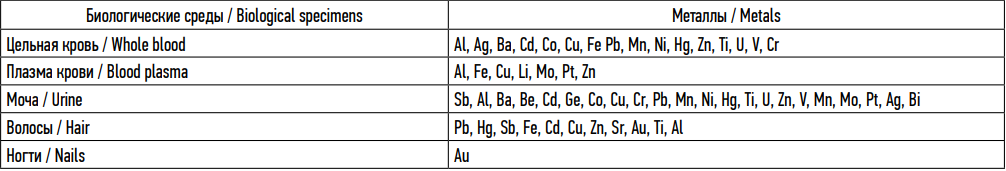

Вторым этапом является выбор биологических сред, обладающих наибольшей информативностью о фоновом уровне содержания конкретного металла. Выбор биологических сред имеет огромное значение для повышения достоверности оценки риска для населения. Рекомендуемые биологические среды для определения металлов представлены в табл. 1.

Таблица 1. Рекомендуемые биологические среды для определения металлов [2][24][25]

Table 1. Recommended biological specimens for determination of metal concentrations [2][24][25]

Для повышения объективности и достоверности определения фонового уровня содержания металла целесообразно использовать систему биосред, т. е. проводить одновременное определение не менее чем в двух средах (например, в волосах и крови), отражающих ретроспективную и текущую ситуацию.

Затем проводится аналитическое определение содержания металлов и расчет региональных фоновых уровней их содержания в биосредах. Статистическая обработка результатов выполняется с учетом характера распределения массива данных. Для этого выполняется исследование нормальности распределения случайных величин, соответствующих анализируемым элементам, с использованием критерия согласия Пирсона.

Для консолидации всех полученных на территории сведений о фоновом содержании металлов в биосредах людей необходимо создание и ведение единой региональной базы данных по фоновому содержанию металлов в биологических средах организма человека (кровь, волосы, моча и др.).

Исследование и оценка фактического содержания металлов в биологических средах организма человека, подвергающегося внешнесредовой экспозиции металлов, также проводятся в несколько этапов.

На первом этапе выполняется детальный анализ источников поступления металлов в объекты среды обитания с выделением субъектов высоких категорий потенциального риска причинения вреда здоровью; выполняется идентификация опасности и оценка фактической экспозиции металлов в соответствии с Руководством Р 2.1.10.1920–043, определяются территории, зоны воздействия, численность населения и наиболее чувствительные контингенты в зонах экспозиции, точки биомониторинга. Идентификация опасности и оценка уровня фактической нагрузки (экспозиции) на население селитебной застройки выполняется с использованием индивидуальных или стандартных значений факторов экспозиции для различных возрастных категорий.

Определение фактических уровней экспозиции металлов проводится на основе достоверной аналитической информации об уровне содержания потенциально опасных элементов во всех объектах среды обитания исследуемой территории: атмосферном воздухе, питьевой воде, воде водоемов, почве, пищевом сырье и пищевых продуктах. При этом необходимо учитывать особенности распространения загрязняющих веществ от источников, частоту, продолжительность воздействия, пути (маршруты) воздействия (суммарная агрегированная и кумулятивная экспозиция) [26][27].

Перечень металлов для исследования не должен ограничиваться только токсичными элементами, поскольку при повышенном экзогенном поступлении в организм токсичных металлов вследствие антагонистических взаимоотношений нарушается баланс эссенциальных элементов, а эссенциальные металлы в повышенных концентрациях в организме могут выступать в роли токсичных [28].

Сочетание природных геохимических особенностей территорий с загрязнением объектов среды обитания металлами вследствие хозяйственной деятельности субъектов надзора при нарушении санитарного законодательства создает зоны комплексного риска развития дисэлементозов у населения [19]. Выделение зон экспозиции осуществляется на основе сопоставления результатов расчета фактической суммарной экспозиции с безопасными уровнями воздействия и последующего зонирования исследуемой территории (с использованием векторной карты) по величине риска здоровью от различных источников с выделением зон недопустимого, в том числе наибольшего, неканцерогенного риска здоровью, который составляет более 1 HI, и/или канцерогенного риска – CR ≥ 10–4.

Численность населения, подвергающегося экспозиции металлов, рассчитывается по информации, содержащей деперсонифицированные сведения: возраст, пол и место постоянного проживания с детализацией до дома на основании выполнения процедуры пространственного анализа. С помощью инструментов пространственного анализа в среде геоинформационной системы (ГИС) данные отображаются на векторной карте (или карте-схеме) территории. Выполняется пространственное пересечение точек проживания населения с распределением уровней канцерогенного и неканцерогенного острого и хронического рисков здоровью, обусловленных идентифицированными факторами риска от всех промышленных источников.

Определение точек биомониторинга выполняется в зонах наибольшего риска здоровью и максимальной плотности населения на основании процедуры пространственного анализа, методов кластерного анализа и ранговой оценки. Наиболее чувствительными субпопуляциями среди экспонированного населения в силу анатомо-физиологических особенностей являются дети, беременные и кормящие женщины, лица пожилого возраста [28–31].

На втором этапе проводится обоснование контингентов (групп) повышенного риска развития заболеваний, ассоциированных с воздействием металлов, и проводится формирование выборок (групп) населения для измерения содержания металлов в биологических средах.

Для получения корректных оценок формируются группы как минимум из двух зон (территорий), характеризующихся различными уровнями экспозиции металлов относительно заданных критериев безопасности (на одной из этих территорий экспозиция должна быть значительно ниже либо отсутствовать), – группа наблюдения и группа сравнения. Репрезентативность выборочной совокупности обеспечивается ее достаточной численностью.

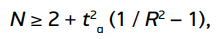

Объем выборочной совокупности рассчитывается исходя из необходимого условия наличия зависимости между сравниваемыми признаками, а именно достоверности коэффициента корреляции с заданным уровнем значимости α = 0,05:

где N – объем выборки; R2 – коэффициент детерминации; tα – квантиль распределения Стьюдента порядка α; α – уровень значимости. При уровне значимости α = 0,05 квантиль распределения Стьюдента стремится к значению 1,96.

Для оценки зависимостей низкой степени выраженности (R2≥ 0,15) объем выборки должен включать не менее 169 наблюдений.

Далее выполняется аналитическое исследование, оценка содержания металлов в биологических средах, статистическая обработка результатов исследования с учетом характера распределения массива данных.

Критериями оценки уровней содержания металлов являются: их концентрация в биосредах населения, проживающего в условиях отсутствия экспозиции анализируемых металлов (показатели группы сравнения), биологически допустимый уровень (по данным аннотируемых источников информации), референтные пределы (по данным аннотируемых источников информации), региональные фоновые уровни, установленные в специальных исследованиях [23].

На основании сравнительного анализа полученных результатов выделяются металлы в группе наблюдения, уровень которых достоверно выше уровня сравнения (Mn ± mn) > (Mk ± mk) по t-критерию Стьюдента (t ≥ 2, р ≤ 0,05) или референтного (регионального фонового) уровня.

Критерием обоснования маркера экспозиции является наличие достоверной устойчивой причинно-следственной связи концентрации металла в наиболее информативной биологической среде с экспозицией этого металла с учетом приоритетной среды воздействия.

Причинно-следственная связь устанавливается методом математического моделирования зависимости концентрации металла в биосреде исследуемых выборок (группа наблюдения и группа сравнения) от воздействующей дозы (или концентрации) при различных путях поступления в организм. Достоверность параметров и адекватность полученных моделей, отражающих данную зависимость, оценивается с использованием статистических критериев (критерий Фишера) при заданном уровне значимости р ≤ 0,05. При построении математических моделей определяются 95 % доверительные границы. В качестве адекватных выбираются модели, соответствующие статистическому критерию и отвечающие требованию биологического правдоподобия.

При установлении достоверной и адекватной модели, отражающей исследуемую зависимость, повышенная концентрация металла в биосреде принимается в качестве маркера экспозиции металла.

На основании оценки параметров доказанной зависимости концентрация металла в биосреде от воздействующей средней суточной дозы (ADDch) хронической экспозиции или средней годовой концентрации металла в объекте среды обитания (AC) может быть обоснована ориентировочная безопасная концентрация металла в биосреде, соответствующая референтной (безопасной) концентрации (RfC) для хронического ингаляционного воздействия или референтной (безопасной) дозе (RfD) для хронического перорального поступления.

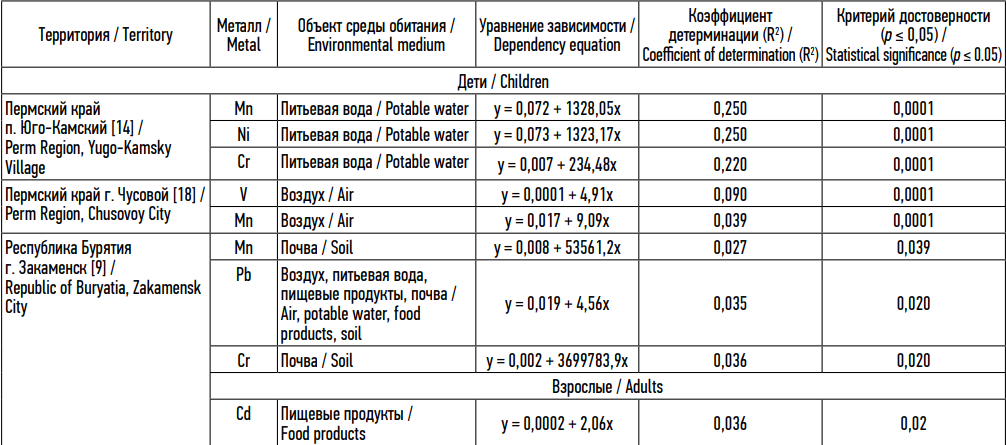

Разработка математической модели зависимости содержания металла в крови от его концентрации в объектах среды обитания (атмосферный воздух, питьевая вода, почва, пищевые продукты) проведена на основании многолетних исследований биологических сред населения различных регионов в связи с загрязнением среды обитания.

Примеры зависимостей концентрации металлов в биосредах от средней суточной дозы при различных путях поступления в организм представлены в табл. 2.

Таблица 2. Модели зависимости содержания металла в крови от его концентрации (дозы) в объектах среды обитания (атмосферный воздух, питьевая вода, почва, пищевые продукты) [9][14][18]

Table 2. Models of the relationship between metal concentrations in environmental media (ambient air, potable water, soil, and food products) and its blood level [9][14][18]

Обсуждение. В научной литературе достаточно часто поднимаются вопросы биологического мониторинга: обсуждаются проблемы и концепция организации системы в стране, нормирование и методическое обеспечение, достоверность интерпретации полученных результатов [7][10][11][32]. Большинство авторов сходятся во мнении о необходимости внедрения системы биологического мониторинга, разработки научно-обоснованных критериев выбора биомаркеров и установления референтных уровней содержания вредных химических веществ в биологических средах человека, приводят сведения о многочисленных исследованиях зарубежных авторов [4][6][32]. Предлагаемый нами алгоритм биологического мониторинга – результат как собственных многолетних исследований, так и анализа литературных данных. Доказательство причинно-следственных связей между содержанием металлов в биосредах и показателями негативных эффектов у экспонированного населения (маркер экспозиции – маркер эффекта) по результатам биомониторинга является существенным условием для повышения надежности и достоверности результатов СГМ.

Заключение. Предлагаемый алгоритм биологического мониторинга, направленный на установление и устранение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, позволит развивать систему СГМ в части определения и уточнения приоритетных территорий, зон, точек контроля, актуальных показателей для включения в программы мониторинга.

Результаты биомониторинга металлов могут входить в обосновывающие материалы экспертных заключений, использоваться при обосновании привлечения к ответственности лиц, виновных в загрязнении среды обитания металлами вследствие установленных нарушений обязательных санитарно-эпидемиологических требований хозяйствующими субъектами, повлекших за собой причинение вреда здоровью населения, при обосновании и оценке эффективности санитарно-гигиенических и медико-профилактических мероприятий.

Работа выполнена в рамках отраслевой научно-исследовательской программы Роспотребнадзора на 2021–2025 годы «Научное обоснование национальной системы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, управления рисками здоровью и повышения качества жизни населения России», п. 6.1.9 «Экспериментальное обоснование высокочувствительных маркеров воздействия токсичных металлов на организм и разработка мер профилактики» (Рег. № НИОКТР 121062100057-1).

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2006 г. № 60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга».

2. СанПиН 3.3686–21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2021. 626 с.

3. Р 2.1.10.1920–04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду». М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. 143 с.

Список литературы

1. Попова А.Ю., Зайцева Н.В., Май И.В., Кирьянов Д.А. Нормативно-правовые и методические аспекты интеграции социально-гигиенического мониторинга и риск-ориентированной модели надзора // Анализ риска здоровью. 2018. № 1. С. 4–12. doi: 10.21668/health.risk/2018.1.01

2. Ревич Б.А., Авалиани С.Л., Тихонова Г.И. Основы оценки воздействия загрязненной окружающей среды на здоровье человека. Пособие по региональной экологической политике. М.: Акрополь, ЦЭПР, 2004. 268 с.

3. Гурвич В.Б., Кузьмин С.В., Диконская О.В., Малых О.Л., Ярушин С.В. Управление риском для здоровья населения в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципальных образований (опыт Свердловской области) // Анализ риска здоровью. 2013. № 3. С. 64–74. doi: 10.21668/health.risk/2013.3.08

4. Никонов Б.И., Кузьмин С.В., Малых О.Л. Роль системы социально-гигиенического мониторинга в сохранении и укреплении здоровья населения (на примере Свердловской области) // Гигиена и санитария. 2007. № 3. С. 73–76.

5. Рахманин Ю.А., Ревазова Ю.А. Донозологическая диагностика в проблеме окружающая среда здоровье населения // Гигиена и санитария. 2004. № 6. С. 3–5.

6. Скальный А.В. Оценка и коррекция элементного статуса населения - перспективное направление отечественного здравоохранения и экологического мониторинга // Микроэлементы в медицине. 2018. Т. 19. № 1. С. 5–13. doi: 10.19112/2413-6174-2018-19-1-5-13

7. Журба О.М., Ефимова Н.В., Меринов А.В., Алексеенко А.Н. Биомониторинг содержания тяжелых металлов в волосах детского населения на территории Арктической зоны России // Экология человека. 2018. № 5. С. 16–21. doi: 10.33396/1728-0869-2018-5-16-21

8. Рукавишников В.С., Ефимова Н.В., Лисецкая Л.Г., Тараненко Н.А., Абраматец Е.А., Катульская О.Ю. Поиск адекватных биомаркеров для выявления влияния химических факторов на здоровье населения // Казанский медицинский журнал. 2009. Т. 90. № 4. С. 473–476.

9. Клейн С.В., Вековшинина С.А., Балашов С.Ю., Камалтдинов М.Р., Атискова Н.Г, Недошитова А.В. и др. Анализ причинно-следственных связей уровней биологических маркеров экспозиции тяжелых металлов с их персонифицированной дозовой нагрузкой в зоне влияния отходов крупного металлургического комбината // Гигиена и санитария. 2017. Т. 96. № 1. С. 29–35. doi: 10.18821/0016-9900-2017-96-1-29-35

10. Теплая Г.А., Рыбкин В.С., Стороженко С.Г., Шапошникова О.П. Биологический мониторинг содержания тяжелых металлов в сыворотке крови людей, проживающих в Астрахани // Астраханский медицинский журнал. 2014. Т. 9. № 3. С. 92–97.

11. Ваняева Е.П., Малых О.Л., Ярушин С.В. Биологический мониторинг как этап системы медико-профилактических мероприятий по управлению химическим риском для здоровья населения в Свердловской области // Медицина труда и промышленная экология. 2014. № 6. С. 1–4.

12. Попова А.Ю., Зайцева Н.В., Май И.В., Кирьянов Д.А., Сбоев А.С. Научно-методические подходы к классификации хозяйствующих субъектов по риску причинения вреда здоровью граждан для задач планирования контрольно-надзорных мероприятий // Анализ риска здоровью. 2014. № 4. С. 4–13. doi: 10.21668/health.risk/2014.4.01

13. Яковлева М.В., Шантырь И.И., Власенко М.А. Накопление токсичных элементов в волосах, как отражение экологической ситуации, и оценка риска здоровья населения Санкт-Петербурга // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2015. № 4. С. 71–76.

14. Зайцева Н.В., Землянова М.А., Мазунина Д.Л. Особенности изменений биохимических и гематологических показателей у детей, потребляющих питьевую воду с повышенным содержанием марганца // Здоровье населения и среда обитания. 2014. № 2. С. 41–44.

15. Плотникова И.А. Клинические маркеры отклонений в состоянии здоровья детей, обусловленные воздействием свинца // Уральский медицинский журнал. 2009. Т. 61. № 7. С. 67–71.

16. Кашлева Е.А., Игнатьева Л.П., Дорогова В.Б., Потапова М.О. Биологические маркеры – показатели воздействия факторов окружающей среды. // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2011. Т. 107. № 8. С. 65–70.

17. Чеснокова Л.А., Красиков С.И., Борщук Е.Л., Верещагин А.И., Шарапова Н.В., Тиньков А.А. Экологически обусловленные особенности элементного статуса жителей региона // Здоровье населения и среда обитания. 2010. Т. 210. № 9. С. 4–8.

18. Землянова М.А., Щербина С.Г., Звездин В.Н., Пустовалова О.В. Оценка биохимического статуса детей, проживающих в условиях комплексного аэрогенного воздействия промышленных выбросов металлургических производств // Медицинский альманах. 2012. № 2. С. 212–215.

19. Ларионова Т.К. Элементный состав некоторых биологических сред человека при хронической ртутной интоксикации // Медицина труда и промышленная экология. 2000. № 8. С. 41–43.

20. Лисецкая Л.Г., Ефимова Н.В. Региональные показатели содержания микроэлементов в волосах детского населения Иркутской области // Гигиена и санитария. 2016. Т. 95. № 3. С. 266–269. doi: 10.18821/0016-9900-2016-95-3-266-269

21. Леханова Е.Н., Кирилюк Л.И., Буганов А.А., Захарина Т.Н., Бахтина Е.А., Лебедева И.Н. Природно-обусловленный дисбаланс элементов у населения Ямальского региона // Гигиена и санитария. 2008. № 5. С. 22–25.

22. Гребенникова В.В., Бакшеева С.С. Особенности микроэлементного состава волос у детей, проживающих в экологически неравнозначных районах // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. 2009. № 2. С. 65–69.

23. Агаджанян Н.А., Скальный А.В., Березкина Е.С., Демидов В.А., Грабеклис А.Р., Скальная М.Г. Референтные значения содержания химических элементов в волосах взрослых жителей Республики Татарстан // Экология человека, 2016. № 4. С. 38–44. doi: 10.33396/1728-0869-2016-4-38-44

24. Casarett LJ, Doull J. Casarett and Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons. 5th ed. Klaassen CD, Amdur MO, Doull J, eds. McGraw-Hill, Health Professions Division; 1996.

25. Скальный А.В., Быков А.Т., Серебрянский Е.П., Скальная М.Г. Медико-экологическая оценка риска гипермикроэлементозов у населения мегаполиса. Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2003. 134 с.

26. Синявский И.В., Князева Т.Г. Тяжелые металлы в системе «почва-растение-человек» в промышленных городах горнолесной зоны Южного Урала // Агропродовольственная политика России. 2016. Т. 52. № 4. С. 59–62.

27. Ильченко И.Н. Обзор исследований по оценке воздействия ртути на население в постсоветских странах с использованием данных биомониторинга человека // Здравоохранение Российской Федерации. 2015. Т. 59. № 1. С. 48–53.

28. Wang CT, Chang WT, Zeng WF, Lin CH. Concentrations of calcium, copper, iron, magnesium, potassium, sodium and zinc in adult female hair with different body mass indexes in Taiwan. Clin Chem Lab Med. 2005;43(4):389-393. doi: 10.1515/CCLM.2005.070

29. Романюк А.Г., Гузик Е.О., Гресь Н.А., Ивашкевич Л.С., Сокол В.П., Кухта Т.С., Ермоленко Г.Л. Степень нагрузки токсичными микроэлементами (Al, Pb, Cd) организма школьников г. Минска // Здоровье и окружающая среда. 2011. № 19. С. 384–390.

30. Михайлов А.Н., Михайлов С.Н. Оценка накопления алюминия у мальчиков и девочек как показатель воздействия химических факторов производственной среды // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 4 (123). С. 113–115.

31. Шаймарданова Б.Х., Корогод Н.П., Бигалиев А.Б., Асылбекова Г.Е. Особенности накопления тяжелых металлов в волосах у детей // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, клиническая медицина. 2010. Т. 8 № 2. С. 107–111.

32. Ильченко И.Н., Ляпунов С.М., Окина О.И., Карамышева Т.В., Карташева А.Н. Использование методологии биомониторинга для оценки экспозиции к химическим загрязнителям // Гигиена и санитария. 2015. № 7. С. 85–89.

Об авторах

Т. К. ЛарионоваРоссия

Ларионова Татьяна Кенсариновна – к.б.н., доцент, ведущий научный сотрудник химико-аналитического отдела

ул. Степана Кувыкина, д. 94, г. Уфа, 450106

Р. А. Даукаев

Россия

Даукаев Рустем Аскарович – к.б.н., заведующий химико-аналитическим отделом

ул. Степана Кувыкина, д. 94, г. Уфа, 450106

М. А. Землянова

Россия

Землянова Марина Александровна – д.м.н., профессор, заведующий отделом биохимических и цитогенетических методов диагностики

ул. Монастырская, д. 82, г. Пермь, 614045

тел. (342)-236-39-30

Н. В. Зайцева

Россия

Зайцева Нина Владимировна – д.м.н., профессор, академик РАН, научный руководитель

ул. Монастырская, д. 82, г. Пермь, 614045

Г. Р. Аллаярова

Россия

Аллаярова Гузель Римовна – к.б.н., старший научный сотрудник химико-аналитического отдела

ул. Степана Кувыкина, д. 94, г. Уфа, 450106

Е. Е. Зеленковская

Россия

Зеленковская Евгения Евгеньевна – младший научный сотрудник химико-аналитического отдела

ул. Степана Кувыкина, д. 94, г. Уфа, 450106

А. С. Фазлыева

Россия

Фазлыева Анна Сергеевна – младший научный сотрудник химико-аналитического отдела

ул. Степана Кувыкина, д. 94, г. Уфа, 450106

А. Н. Ларионова

Россия

Ларионова Анна Николаевна – заведующий отделением

Мичуринский пр., д. 74, г. Москва, 119602

И. В. Тихонова

Россия

Тихонова Ирина Викторовна – начальник отдела социально-гигиенического мониторинга

ул. Каратанова, д. 21, г. Красноярск, 660097

Рецензия

Для цитирования:

Ларионова Т.К., Даукаев Р.А., Землянова М.А., Зайцева Н.В., Аллаярова Г.Р., Зеленковская Е.Е., Фазлыева А.С., Ларионова А.Н., Тихонова И.В. Использование биологического мониторинга для оценки вреда здоровью в условиях загрязнения окружающей среды металлами. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(6):44-53. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-44-53

For citation:

Larionova T.K., Daukaev R.A., Zemlyanova M.A., Zaitseva N.V., Allayarova G.R., Zelenkovskaya E.E., Fazlieva A.S., Larionova A.N., Tikhonova I.V. Use of Biological Monitoring to Assess Health Damage from Environmental Pollution with Metals. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(6):44-53. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-6-44-53

.png)