Перейти к:

Особенности иммунного и нейроэндокринного статусов детей в условиях воздействия гетерогенных физических факторов неионизирующей природы школьной среды

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-11-24-32

Аннотация

Введение. Современная образовательная среда предполагает использование различных электронных устройств, генерирующих физические факторы. Кроме широкого применения указанных устройств на здоровье школьников оказывают воздействие и другие физические факторы школьной среды. Однако вопросы комбинированного влияния комплекса физических факторов различной природы на регуляторные системы организма изучены недостаточно.

Цель исследования: оценить особенности иммунного и нейроэндокринного статусов школьников, обучающихся в условиях воздействия гетерогенных физических факторов неионизирующей природы, и провести анализ связи изменений параметров регуляторных систем с изученными физическими факторами.

Материалы и методы. Объектами исследования явились учащиеся общеобразовательных учреждений Пермского края (группа наблюдения 144 человека – гимназия г. Перми; группа сравнения 114 человек – СОШ г. Кунгура Пермского края). Проведено исследование физических факторов внутришкольной среды (шум, освещенность искусственная, электромагнитное излучение, аэроионный состав воздуха) в начальной, средней и основной школах двух общеобразовательных учреждений Пермского края, полученные результаты сравнивались с гигиеническими нормативами. Изучены показатели иммунной (CD-фенотипирование, определение фагоцитарной активности лейкоцитов, концентрации иммуноглобулинов и цитокинов) и нейроэндокринной (ТТГ, Т4 свободный, кортизол) систем с последующей сравнительной оценкой. Произведен расчет и анализ математических моделей с целью установления связей между изученными физическими факторами и параметрами иммунной и нейроэндокринной систем.

Результаты. Установлены изменения аэроионного состава воздуха внутришкольной среды гимназии, где также более широко представлены и применяются электронные средства обучения в отличие от СОШ. При исследовании показателей иммунной и нейроэндокринной систем в группе наблюдения обнаружены возрастозависимые изменения экспрессии субпопуляций лимфоцитов, умеренные изменения гуморальных и фагоцитарных показателей, наличие дисбаланса экспрессии про- и противовоспалительных цитокинов, а также гормонов. Построение моделей логистической регрессии позволило установить наличие связи между изменениями, обнаруженными в иммунном статусе учащихся (уровни CD19+- и CD3+CD8+-лимфоцитов), и воздействием изученных физических факторов внутришкольной среды (параметры электромагнитного излучения).

Выводы. Исследования показали наличие ряда изменений в регуляторных системах обучающихся, связанных с воздействием физических факторов школьной среды.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ланин Д.В., Лихачев К.Н., Зюлева М.В., Долгих О.В. Особенности иммунного и нейроэндокринного статусов детей в условиях воздействия гетерогенных физических факторов неионизирующей природы школьной среды. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;1(11):24-32. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-11-24-32

For citation:

Lanin D.V., Likhatchev K.N., Zyuleva M.V., Dolgikh O.V. Characteristics of the Immune and Neuroendocrine Status of Children Exposed to Non-Ionizing Radiation in the School Environment. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;1(11):24-32. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-11-24-32

Введение. В современном образовательном процессе широко используются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) [1][2], предполагающие воздействие на обучающихся физических факторов различной природы [3][4]. В частности, широко применяются электронные средства обучения (ЭСО)1 , выступающие в роли источников электромагнитного [5–7] и иных видов неионизирующего излучения [8], такие как интерактивные электронные доски [1], различное презентационное оборудование, персональные компьютеры (ПК), планшеты, смартфоны и другая техника. Указанные ЭСО создают не только электромагнитные поля [8], но также световое излучение, влияющее прежде всего на органы зрения [9][10]; шумовое воздействие, оказывающее влияние на органы слуха [11]; кроме того, могут оказывать воздействие и на другие органы и системы учащихся [12][13]. Стоит отметить современные реалии в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19 и последствия ряда карантинных мероприятий, среди которых временный, но периодически возникающий переход на дистанционное обучение,предполагающий широкое применение учащимися электронных устройств [14], что также добавляет актуальности теме настоящего исследования.

Как показано нами ранее [15][16] регуляторные (адаптивные) системы, к которым помимо нейроэндокринной с современных позиций относится и иммунная, подвергаясь воздействию различных факторов окружающей среды [17][18], могут изменять свои функции, что может приводить как к явным патологическим изменениям данных органов и систем (прямой эффект) [19], так и, учитывая их регуляторную функцию, к изменению работы или даже патологии других органов и систем (опосредованный эффект). Данные изменения на примере воздействия химических факторов среды обитания хорошо документированы в монографии [15]. Однако проблема доказанного воздействия физических факторов на регуляторные системы в современной литературе освещена недостаточно.

Цель: оценить особенности иммунного и нейроэндокринного статусов школьников, обучающихся в условиях воздействия гетерогенных физических факторов неионизирующей природы, и провести анализ связи изменений параметров регуляторных систем с изученными физическими факторами.

Материалы и методы. Объектами исследования явились учащиеся общеобразовательных учреждений Пермского края. Обследованные обучались в гимназии г. Перми (объект № 1, группа наблюдения – 144 человека), а также в средней общеобразовательной школе (СОШ) города Кунгура Пермского края (объект № 2, группа сравнения – 114 человек). Исследуемые группы были разделены на подгруппы в зависимости от «ступеней» обучения согласно классификации, установленной в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»2 : начальную (возраст 6–8 лет), основную (возраст 12–15 лет) и среднюю (старшие классы; возраст 16–19 лет) школы. Группа наблюдения состояла из 66 девочек и 48 мальчиков, из них: начальная школа – 27 девочек, 21 мальчик, основная школа – 15 девочек, 13 мальчиков, средняя школа – 24 девушки, 14 юношей. Количество детей и подростков группы сравнения в подгруппах составляло: начальная школа – 16 девочек, 18 мальчиков, основная школа – 30 девочек, 25 мальчиков, средняя школа – 36 девочек, 19 мальчиков. Всего в данной группе было 82 девочки, 62 мальчика.

Первый этап исследования представлял проведение натурных измерений физических факторов неионизирующей природы в учебных классах подгрупп в обоих учебных заведениях. На рабочих (учебных) местах в каждой из исследованных классных комнат были измерены эквивалентные (экв.) уровни звука (шума), освещенности искусственной, коэффициента пульсации освещенности, электромагнитного излучения, включающего напряженность электрического поля (НЭП) и плотность магнитного потока (ПМП) частотой от 5 до 400 кГц, аэроионный состав воздуха. На объектах обследовано по 5 классных комнат (всего 10, их них 8 кабинетов для «теоретических» занятий – по 4 в каждом учреждении, и 2 кабинета информатики – по 1 в каждом объекте), в классной комнате – от 15 до 33 учебных мест. Измерения уровней физических факторов неионизирующей природы проводились согласно действующим на момент исследования нормативно-методическим документам, приборы имели действующие сертификаты поверки. Полученные результаты фиксировали с оформлением специальной документации и сравнивали, ориентируясь на гигиенические нормативы. Измерения шума проводили шумомером – анализатором спектра, виброметром портативным «Октава-110А» по методикам: ГОСТ 23337-20143 , МУ № 1844-784 . Исследование уровней искусственной освещенности и коэффициента пульсации освещенности проводилось прибором люксметр-пульсметр «Аргус-07» по ГОСТ 24940-20165 , ГОСТ 33393- 20156 . Измерение воздействующих на учащихся электромагнитных составляющих проводилось измерителем параметров электрического и магнитного полей «трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003» по методике, указанной в СанПиН 2.2.4.3359–167 . Для измерения количества отрицательных и положительных ионов в воздухе исследуемых объектов применялся счетчик аэроионов «МАС-01» согласно методике МУК 4.3.1675–038 .

Проведено анкетирование педагогических работников исследуемых объектов и анализ расписания уроков групп наблюдения и сравнения. Анкетирование проведено во взаимосвязи с анализом расписания уроков исследуемых объектов на предмет времени работы с ЭСО. Кроме того, с целью верификации анкетных данных проведен хронометраж времени работы с электронными устройствами на уроках.

Второй этап исследования представлял собой изучение показателей иммунной и нейроэндокринной систем школьников.

Все обследования проводились с соблюдением этических принципов медицинских исследований с участием человека в качестве объекта исследования согласно Хельсинкской декларации ВМА в редакции 2013 г.9

С целью маркирования изменений иммунологических параметров проводилось CD-фенотипирование, определение фагоцитарной активности лейкоцитов, концентрации ряда иммуноглобулинов(Ig) и цитокинов. CD-фенотипирование включало определение относительного и абсолютного числа CD3+-, CD3+CD25+-, CD3+CD95+-, CD3+CD4+-, CD3+CD8+-, CD19+-, CD16+56+-лимфоцитов при помощи цитофлюориметра FACSCalibur с помощью коммерческих наборов (Becton Dickinson, США). Исследование системы общего фагоцитоза проводили с использованием в качестве объектов фагоцитоза формалинизированных эритроцитов барана10. Содержание сывороточных иммуноглобулинов A, G, M изучали методом радиальной иммунодиффузии по Манчини. Исследование концентрации IgE и цитокинов (интерлейкины (IL): IL-4, IL-10, интерферон-гамма (IFNγ)), а также идентификацию показателей нейроэндокринного статуса (Т4 свободный, ТТГ, кортизол) проводили с помощью тест-систем для ИФА («Вектор-Бест», РФ; «Хема-Медика», РФ).

Статистическая обработка материала. Для большинства параметров рассчитывали значение средней арифметической и ее стандартной ошибки (M ± m). В этом случае статистическую значимость различий оценивали по непарному t-критерию Стьюдента. При неправильном распределении показателя (оценка времени использования электронных средств обучения во время уроков) в выборке применялся расчет медианного значения показателя (медианы). Для оценки причинно-следственных связей между исследованными физическими факторами и показателями иммунной и нейроэндокринной систем использован анализ моделей логистической регрессии.

Результаты. В ходе исследования на объекте № 1 (гимназия) установлено наличие следующих источников (оборудование), генерирующих изучаемые физические факторы: лампы дневного света, интерактивные (умные) доски (Smartboard SBD600 series) – по одной доске в каждом из классов, передатчики Wi-Fi-сигнала (роутеры) – по одному аппарату в каждой классной комнате. Указанное оборудование и его расположение в исследуемых комнатах (помещениях) носит однотипный характер. Исключение составляет кабинет информатики, в котором кроме перечисленного имеются персональные компьютеры на каждом рабочем месте (персональное место учащегося) общим числом 15, что соответствовало п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340–0311. Обследование СОШ (объект № 2) установило наличие источников неионизирующего излучения, которые могут либо могли оказать воздействие на обучающихся. А именно световая среда: лампы общего освещения, представленные в основном люминесцентными лампами, размещенными на потолке. Электромагнитная среда (за исключением сотовой связи): персональные компьютеры, представленные только в кабинетах информатики, на занятиях теоретических дисциплин не использовались. Передатчики Wi-Fi сигнала (роутеры) отсутствуют. Звуковая среда (шумовое воздействие) в обоих учреждениях представлена уровнями звука при образовательном процессе в естественных условиях.

На момент проведения обследования персональные смартфоны и планшеты во время очных занятий на исследуемых объектах не использовались и их воздействие на обучающихся не учитывалось.

Согласно анализу анкет во взаимосвязи с расписанием уроков освещенность искусственная и коэффициент пульсации освещенности на обоих объектах принимались равный 40 минутам воздействия на всех уроках (то есть фактически присутствует постоянно). Установлено, что в гимназии интерактивные электронные доски используют практически все преподаватели за исключением учителей физкультуры и технологии. Время использования данного оборудования на большинстве уроков составляет в начальной школе от 3 до 40 минут (медианное значение – 10 минут). В основной школе время использования умной доски составило от 5 до 10 минут (медианное значение – 7,5 минуты). В старшей школе время использования смартборда составило от 5 до 10 минут (медиана – 7,5 минуты). При этом на информатике время использования ПК на каждом рабочем месте каждым учеником составило 40 минут (все время занятия). Частота урока в основной и старшей школе – 1 раз в неделю. Приведенные выше данные подтверждаются как данными анкетирования учителей, так и собственными натурными наблюдениями (хронометражем). На объекте № 2 (СОШ) в процессе обучения дополнительные источники, излучающие электромагнитное поле, используются только на уроке информатики 1 раз в неделю в течение 40 минут и только в основной и старшей школе. В то время как в гимназии дополнительное оборудование (интерактивная доска) применяется практически на всех «теоретических» уроках и во всех изученных подгруппах. Также в гимназии в каждом классе находится маршрутизатор (роутер), который отсутствует в общеобразовательной школе. Компьютеры используются в обоих изученных объектах примерно в сходных режимах – в основной и старшей школе.

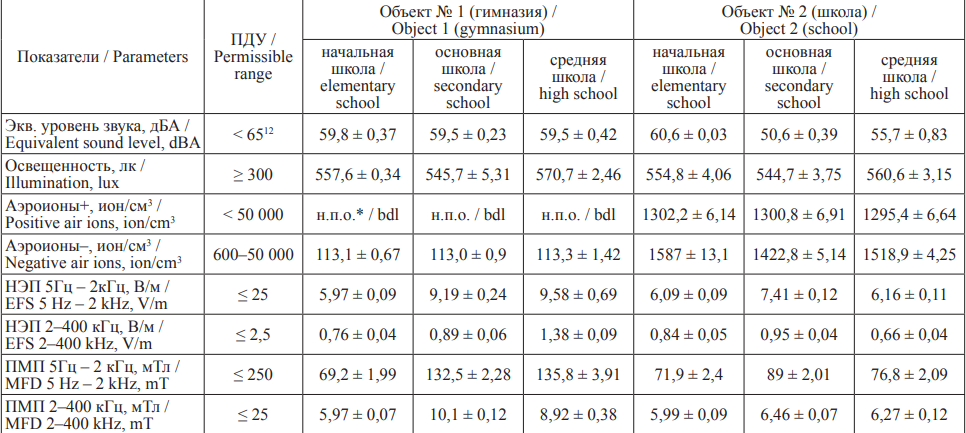

Звуковая среда на объектах складывалась в основном из шума оборудования классных комнат, речи преподавателей и учеников, работы звуковоспроизводящего оборудования (при наличии в плане занятия), экв. уровень звука во всех подгруппах не превышал 65 дБ (табл. 1). По данным анкет время воздействия этого фактора составляло от 20 до 40 минут и по субъективным ощущениям преподавателей и учеников уровень звука был для них комфортным.

Таблица 1. Результаты измерений уровней физических факторов в обследованных общеобразовательных учреждениях

(М ± m; р < 0,05)

Table 1. Results of measurement of environmental physical parameters at schools (М ± m; р < 0.05)

Примечание: * – н.п.о.– ниже предела обнаружения.

Notes: bdl, below detection limit; EFS, electric field strength; MFD, magnetic flux density

Уровни искусственной освещенности на обоих объектах во всех подгруппах составили более 300 лк и соответствовали нормативным значениям для учебных классов в образовательных организациях (табл. 1).

Гигиенический анализ показателей электромагнитного излучения показал, что измеренные значения на обоих объектах не превышали предельно допустимых уровней (табл. 1). Вместе с тем имеется незначительное повышение измеренных значений (статистически незначимое) на объекте№ 2 по сравнению с объектом № 1, что может быть объяснено наличием дополнительных источников электромагнитного излучения от ЭСО, отсутствующих на объекте № 2.

Аэроионный состав воздуха. Выявлено недостаточное количество отрицательных и положительных аэроионов в воздухе учебных кабинетов всех подгрупп объекта № 1 (табл. 1). Концентрации отрицательных и положительных ионов в воздухе классных комнат начальной, основной и средней школ на объекте № 2 соответствовали норме. Вместе с тем вопрос влияния аэроионного состава на здоровье человека является достаточно дискуссионным [20].

Таким образом, гигиенический анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что комплекс изученных физических факторов неионизирующей природы, воздействующих на обучающихся данных учебных заведений, не превышал предельно допустимых уровней ни по одному из изученных параметров за исключением аэроионного состава воздуха.

В связи с тем что на объекте № 1 выявлено наличие дополнительных источников электромагнитного излучения по сравнению с объектом № 2, была проведена сравнительная оценка иммунологических и нейроэндокринных показателей у школьников, посещающих данные учебные заведения (2-й этап исследования). Результаты представлены в табл. 2.

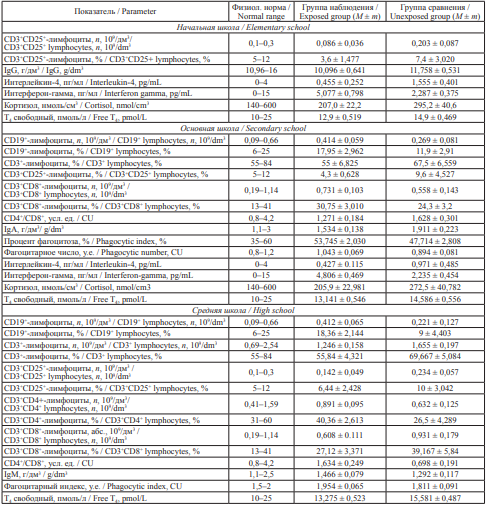

Сравнительный анализ показателей иммунной системы детей обучающихся в начальной школе показал, что в группе наблюдения не обнаружено статистически значимых изменений врожденного звена клеточного иммунитета (фагоцитоза) как по отношению к норме, так и в сопоставлении с группой сравнения (табл. 2). Установлена тенденция к снижению показателей клеточногои гуморального иммунитета в группе наблюдения по отношению к группе сравнения. Обнаружено снижение количества лимфоцитов, экспрессирующих CD3+CD25+-рецепторы у детей в группе наблюдения, как по отношению к группе сравнения, так и относительно физиологической нормы по абсолютным и относительным значениям. Отмечается снижение IL-4 и повышение IFN-γ относительно группы сравнения. Наблюдается снижение стрессового гормона кортизола и Т4 свободного в группе «гимназистов» в сравнительном отношении к группе «школьников».

Таблица 2. Результаты иммунологического и нейроэндокринного обследования детей групп наблюдения и сравнения (р < 0,05)

Table 2. Results of immunological and neuroendocrine examinations of the study populations (p < 0.05)

При анализе показателей иммунной системы у детей группы наблюдения основной школы установлена значительно большая вариативность в показателях, характеризующих экспрессию различных рецепторов лейкоцитов по сравнению с начальной школой (табл. 2). Так, выявлено повышение в группе «гимназистов» CD19+- лимфоцитов, CD3+CD8+-лимфоцитов как по относительным, так и по абсолютным показателям. А также понижение относительного числа CD3+-лимфоцитов и CD3+CD25+-лимфоцитов. Обнаружено повышение CD19+-лимфоцитов (абс.) и понижение CD3+CD25+-лимфоцитов (отн.) в группе наблюдения по отношению к физиологической норме. Кроме того, установлено снижение индекса CD4+/CD8+. В гуморальном звене наблюдается снижение IgA в группе наблюдения по отношению к группе сравнения, при этом в обеих группах данный показатель не выходит за пределы физиологической нормы. Как видно из табл. 2, фагоцитарная активность повышена как по проценту фагоцитоза, так и по фагоцитарному числу в группе наблюдения при сопоставлении с группой сравнения. В основном звене наблюдаются разнонаправленные изменения экспрессии цитокинов: IL-4 (понижение) и IFN-γ(повышение) по отношению к группе сравнения.

При анализе нейроэндокринной системы установлено снижение таких показателей, как кортизол и Т4 свободный в группе наблюдения по сравнению с СОШ. При анализе особенностей экспрессии CDрецепторов на поверхности лимфоцитов у учащихся средней школы (старшие классы) группы наблюдения обнаружено повышение CD19+-, CD3+CD4+-лимфоцитов по относительным и абсолютным показателям по отношению к группе сравнения. Одновременно у данной группы наблюдается снижение CD3+-, CD3+CD25+-, CD3+CD8+-лимфоцитов по абсолютным и относительным показателям по сравнению с сопоставляемой группой (Кунгур). Обращает на себя внимание однонаправленность изменений экспрессии CD-рецепторов в основной и старшей школе за исключением CD3+CD8+. Соответственно, в старшей школе в группе наблюдения в отличие от основной школы найдено повышение индексного показателя CD4+/CD8+. Отметим, что анализ изменений иммунологических показателей группы наблюдения старшей школы позволил установить повышение маркеров гуморального иммунитета IgМ и маркеров врожденного иммунитета (фагоцитарный индекс) относительно группы сравнения. Свободный тироксин «гимназистов» понижен по сравнению со «школьниками» (табл. 2).

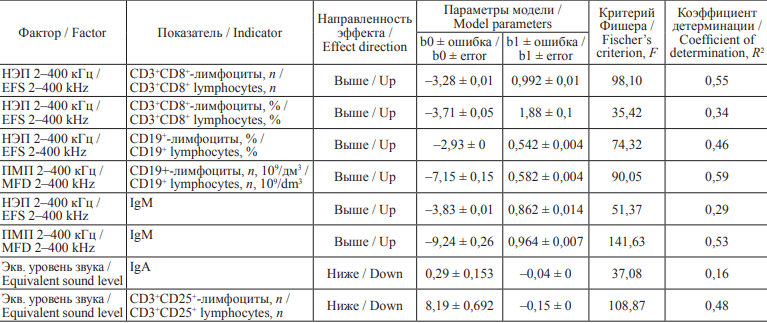

Анализ моделей логистической регрессии (табл. 3) между параметрами нейроэндокринной и иммунной систем детей и изученными физическимифакторами позволил выявить следующие статистически значимые зависимости по типу «воздействующий фактор – ответ системы». Установлены высокой степени ассоциации однонаправленного повышения показателей субпопуляций лимфоцитов и иммуноглобулинов с параметрами электромагнитного излучения. Так, в частности, напряженность электрического поля и плотность магнитного потока частотой 2–400 кГц воздействует по прямой связи (повышение) на уровни CD19+-лимфоцитов (абс. и отн.) и CD3+CD8+-лимфоцитов (абс. и отн.) (коэффициент детерминации (R2 ) от 0,38 до 0,87). Обнаружена тенденция к повышению IgМ при воздействии таких параметров электромагнитного излучения, как напряженность электрического поля и плотность магнитного потока ПК ИКТ частотой 2–400 кГц с коэффициентами детерминации 0,29 и 0,53 соответственно. Однако имеются и противоположные тенденции (обратная зависимость) воздействия изученных факторов на гуморальное звено иммунной системы: так, снижение продукции IgA ассоциировано с воздействием шума (уровни звука, R2 = 0,16).

Таблица 3. Параметры моделей «воздействующий фактор – ответ системы» при воздействии

физических факторов школьной среды (р < 0,05)

Table 3. Parameters of the “influencing factor – system response” models for exposure to physical factors of the school environment

(p < 0.05)

Abbreviations: EFS, electric field strength; MFD, magnetic flux density

Таким образом, обнаруженные в настоящей работе в группе наблюдения изменения разной направленности в количественных значениях субпопуляций лимфоцитов и экспрессии иммуноглобулинов могут быть связаны с воздействием таких факторов, как электромагнитное излучение и шум. Установленные ассоциации подтверждают наличие влияния анализируемых физических факторов на иммунную и нейроэндокринную системы.

Обсуждение. Проблема влияния физических факторов среды обитания и, в частности, оборудования, генерирующего эти факторы, на здоровье человека представляет интерес для исследователей как в нашей стране [2][3][5], так и за рубежом [4][8][10]. Полученные в данном исследовании результаты, свидетельствующие об отсутствии превышения гигиенических нормативов по физическим факторам (шум, освещенность искусственная, электромагнитное излучение) в школьных кабинетах, согласуются с ранее проведенными исследованиями [1], что свидетельствует о внимании и надлежащем контроле к проблеме воздействия современных средств обучения, которые могут генерировать различные виды физических факторов. Обращает на себя внимание изменение аэроионного состава воздуха в некоторых помещениях обследованных учреждений. Аналогичные изменения обнаружены ранее [1] при обследовании аэроионного состав воздуха в классах с интерактивными панелями, в которых наблюдалась более выраженная негативная динамика содержания аэроионов в течение учебного дня, в сравнении с классами с меловыми досками [1]. Однако наличие влияния данного фактора на регуляторные системы является, как говорилось выше, дискуссионным вопросом [21] и требует, на наш взгляд, дальнейшего изучения. При анализе статусов адаптивных систем в данном исследовании в группе наблюдения нами найдены возрастозависимые изменения со стороны ряда показателей как врожденного (фагоцитарная активность), так и приобретенного (субпопуляции лимфоцитов, иммуноглобулины) иммунитета, а также регуляторных цитокиновых молекул (IL-4, IFN-γ). Также найдены значимые изменения содержания в крови группы наблюдения тиреоидных гормонов (во всех изученных возрастных группах) и кортизола (у детей начальной школы). Вызывает интерес отсутствие статистически значимых изменений в содержании кортизола (группа наблюдения в основной и средней школах) и указанных выше цитокинов в старших классах (средняя школа группы наблюдения), что может быть связано с адаптацией организма к учебному процессу в этом возрасте и требует дальнейшего изучения. Необходимо отметить, что большинство доступных работ по изучению физических факторов ограничиваются констатацией факта отсутствия или наличия изменений изучаемых факторов относительно ПДУ [1] и/или констатацией факта изменения отдельных показателей различных органов и систем [2][5]. Использованиев данной работе математических моделей позволило доказать, что ряд найденных изменений в статусах иммунной и нейроэндокринной систем у учеников может быть обусловлен воздействием некоторых из изученных физических факторов. Например, найдена связь изменения количества некоторых субпопуляций лимфоцитов с параметрами электромагнитного излучения. Ранее подобный подход применялся для оценки связи между химическими факторами среды обитания и изменениями регуляторных систем у детей, а также работающих взрослых [15][16][19]. По нашему мнению, применение математического моделирования для верификации связей между физическими факторами и изменениями со стороны регуляторных систем является достаточно перспективным подходом. В целом необходимо сказать, что наличие изменений в статусах иммунной и нейроэндокринной систем у детей, обучающихся в условиях более широкого применения современных средств электронного обучения и прочего оборудования, генерирующего различные виды физических факторов среды, требует дальнейшего пристального внимания исследователей как в плане прямого влияния на указанные органы и системы физических факторов, так и с учетом возможности опосредованного влияния.

Выводы

- Таким образом, изученные физические факторы школьной среды в обследованных объектах, за исключением аэроионного состава воздуха, не превышали предельно допустимые уровни санитарно-гигиенических требований. Вместе с тем в гимназии более широко использовались электронные устройства, генерирующие изучаемые физические факторы.

- Иммунный и нейроэндокринный статусы исследуемых групп на разных этапах обучения (начальная, основная, старшая школы) отличались изменениями экспрессии субпопуляций лимфоцитов, имеющих разнонаправленный характер. Гуморальное звено иммунитета характеризовалось cнижением содержания иммуноглобулинов в начальной и основной школе и повышением в средней школе при сопоставлении с группой сравнения. Установлен дисбаланс показателей фагоцитоза в основной и средней школе группы наблюдения по отношению к группе сравнения. Установлено наличие дисбаланса про- и противовоспалительных цитокинов и показателей нейроэндокринной системы у детей начальной и основной школы гимназии.

- Анализ моделей логистической регрессии позволил констатировать наличие статистически значимых ассоциаций между воздействующими физическими факторами внутришкольной среды (параметры электромагнитного излучения) и ответами иммунной системы обучающихся (уровни CD19+- и CD3+CD8+-лимфоцитов).

1. СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». [Электронный ресурс] Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/573500115 (дата обращения: 10.01.2022).

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30 декабря 2021 г.) Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 2022 (дата доступа: 10.01.2022).

3. ГОСТ 23337-2014 «Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий». М.: Стандартинформ, 2015. 20 с.

4. МУ № 1844–78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах». Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 25 апреля 1978 г.

5. ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности». М.: Стандартинформ, 2016. 24 с.

6. ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности». М.: Стандартинформ, 2016. 12 с.

7. СанПиН 2.2.4.3359–16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

8. МУК 4.3.1675–03 «Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха». Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г. Онищенко 29 июня 2003 г.

9. Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации (в редакции 64th WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 2013) [электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/law/helsinskaya_deklaraciya_vsemirnoj_ medicinskoj_associacii/

10. Каплин В.Н. Нетрадиционная иммунология инфекций // ПГМА. 1996. 163 с.

11. СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», имел статус «действующий» на момент проведения обследования объекта (с 01.01.2021 СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 отменен, заменен на СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28).

12. В связи с отсутствием в санитарном законодательстве РФ нормативного регулирования ПДУ для образовательного процесса нами была принята норма не более 65 дБА (по разным источника м шум громкой речи человека составляет от 50 до 70 дБ, не считая задействованной в образовательном процессе звуковоспроизводящего оборудования и т. п.)

Список литературы

1. Айзятова М.В., Александрова И.Э., Мирская Н.Б., Исакова Н.В., Вершинина М.Г., Фисенко А.П. Влияние использования интерактивных панелей в процессе учебных занятий на основные параметры внутришкольной среды // Здоровье населения и среда обитания. 2021. № 2 (335) С. 15–21. doi: 10.35627/2219-5238/2021-335-2-15-21

2. Скоблина Н.А., Шпаков А.И., Маркелова С.В., Обелевский А.Г., Кузнецов О.Е. Субъективная оценка студентами влияния факторов риска на зрение при использовании электронных устройств // Здоровье населения и среда обитания. 2020. № 4 (325). С. 48–52. doi: 10.35627/2219-5238/2020-325-4-48-52

3. Васильев А.В. Проблемы оценки сочетанного влияния шума и других физических факторов на здоровье человека // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 6. С. 158–165.

4. Barr N, Pennycook G, Stolz JA, Fugelsang JA. The brain in your pocket: Evidence that smartphones are used to supplant thinking. Comput Human Behav. 2015;48:473-480. doi: 10.1016/j.chb.2015.02.029

5. Григорьев Ю.Г. Электромагнитные поля и здоровье человека. М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2002. 177 с.

6. Науменко А.М., Автушко Г.Л., Уласюк Н.Н. Исследование электромагнитного излучения от систем сотовой связи // Вестник Белорусского национального технического университета. 2011. № 4. С. 44–47.

7. Лаптиева Л.Н., Крикало И.Н. Проблемы электромагнитной безопасности в школьном возрасте // Вестник Мозырского государственного педагогического университета им. И.П. Шамякина. 2015. № 2 (46). С. 33–39.

8. Guleria R, Bhushan B, Guleria A, Bhushan A, Dulari P. Non-ionizing radiation and human health. IJSART. 2020;6(1):130-135.

9. Чистякова Н.В., Даль Н.Ю., Астахов Ю.С. Влияние света на состояние сетчатки и здоровье в целом: миф или реальность? // Офтальмологические ведомости. 2011. Т. 4. № 3. С. 57–64.

10. Chang AM, Aeschbach D, Duffy JF, Czeisler CA. Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness. Proc Natl Acad Sci USA. 2015;112(4):1232-1237. doi: 10.1073/pnas.141849011

11. Гурьев А.В., Туков А.Р., Бушманов А.Ю., Калинина М.Ю. Здоровье мужчин с диагнозом профессиональной нейросенсорной тугоухости // Здоровье населения и среда обитания. 2020. № 12 (333). С. 38–42. doi: 10.35627/2219-5238/2020-333-12-38-42

12. Наумов А.Д. Влияние электромагнитных излучений на репродуктивную функцию // Охрана материнства и детства. 2019. № 2 (34). С. 58–61.

13. Duhaini I. The effects of electromagnetic fields on human health. Physica Medica. 2016;32(Suppl 3):213. doi: 10.1016/j.ejmp.2016.07.720

14. Мальцев В.А., Мальцев К. В. Пандемия и образование // Научные труды Вольного экономического общества России. 2020. Т. 224. № 4. С. 402–415. doi: 10.38197/2072-2060-2020-224-4-402-415

15. Зайцева Н.В., Ланин Д.В., Черешнев В.А. Иммунная и нейроэндокринная регуляция в условиях воздействия химических факторов различного генеза. Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2016. 236 с.

16. Ланин Д.В., Лебедева Т.М. Воздействие химических факторов среды обитания на функции и взаимосвязи регуляторных систем у детей // Гигиена и санитария. 2016. T. 95. № 1. С. 94–96. doi: 10.18821/0016-9900-2016-95-1-94-96

17. Ланин Д.В. Анализ корегуляции иммунной и нейроэндокринной систем в условиях воздействия факторов риска // Анализ риска здоровью. 2013. № 1. С. 73–81.

18. Самотруева МА, Ясеневская АП, Цибизова АА, Башкина О.А., Галимзянов Х.М., Тюренков И.Н. Нейроиммуноэндокринология: современные представления о молекулярных механизмах // Иммунология. 2017. Т. 38. № 1. С. 49–59. doi: 10.18821/0206-4952-2017-38-1-49-59

19. Зайцева Н.В., Устинова О.Ю., Аминова А.И. и др. Гигиенические аспекты нарушения здоровья детей при воздействии химических факторов среды обитания / под ред. Н.В. Зайцевой. Пермь: Книжный формат, 2011. 489 с.

20. Петрякова О.Д., Алексеев И.С. Аэроионный состав воздушной среды воздуха рабочей зоны на примере учебного корпуса ВУиТ // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2009. № 8. С. 105–108.

Об авторах

Д. В. ЛанинРоссия

Ланин Дмитрий Владимирович – д.м.н., профессор кафедры микробиологии и иммунологии; ведущий научный сотрудник отдела иммунобиологических методов диагностики; профессор кафедры иммунологии

ул. Монастырская, д. 82, г. Пермь, 614045, Российская Федерация

ул. Букирева, д. 15, Пермь, 614990, Российская Федерация

ул. Петропавловская, д. 26, г. Пермь, 614990, Российская Федерация

К. Н. Лихачев

Россия

Лихачев Константин Николаевич – врач по общей гигиене; аспирант

ул. Монастырская, д. 82, г. Пермь, 614045, Российская Федерация

ул. Куйбышева, д. 50, г. Пермь, 614016, Российская Федерация

М. В. Зюлева

Россия

Зюлева Маргарита Васильевна – магистрант кафедры микробиологии и иммунологии биологического факультета

ул. Букирева, д. 15, Пермь, 614990, Российская Федерация

О. В. Долгих

Россия

Долгих Олег Владимирович – д.м.н., заведующий отделом иммунобиологических методов диагностики; профессор кафедры микробиологии и иммунологии

ул. Монастырская, д. 82, г. Пермь, 614045, Российская Федерация

ул. Букирева, д. 15, Пермь, 614990, Российская Федерация

Рецензия

Для цитирования:

Ланин Д.В., Лихачев К.Н., Зюлева М.В., Долгих О.В. Особенности иммунного и нейроэндокринного статусов детей в условиях воздействия гетерогенных физических факторов неионизирующей природы школьной среды. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;1(11):24-32. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-11-24-32

For citation:

Lanin D.V., Likhatchev K.N., Zyuleva M.V., Dolgikh O.V. Characteristics of the Immune and Neuroendocrine Status of Children Exposed to Non-Ionizing Radiation in the School Environment. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;1(11):24-32. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-11-24-32

.png)