Перейти к:

Методические подходы к измерению общественного здоровья как медико-социального ресурса и потенциала общества

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-11-7-15

Аннотация

Введение. Исследование раскрывает существующие подходы к определению понятия общественного здоровья. Состояние общественного здоровья влияет на возможности государства по достижению стратегических ориентиров и целей национальной безопасности. Увеличение общественного здоровья требует разработки подходов по мониторингу его состояния, а также применению практических инструментов, направленных на рост данного ресурса страны.

Целью данного исследования является постановка проблемы изучения, концептуализации и измерения общественного здоровья.

Материалы и методы. Проведен контент-анализ зарубежных и отечественных источников литературы с целью концептуализации понятия общественного здоровья и факторов, определяющих его размер. Выполнен поиск по пяти базам данных отечественной и зарубежной научной литературы, включая Scopus, Jstor, Ebsco, eLibrary.ru, Web of Science, а также в двух системах поиска нормативной правовой информации актуальной для России («Консультант Плюс» и «Гарант»), за период 1972–2021 гг. Для уточнения понятия «общественного здоровья» проанализированы магистральные социологические работы, раскрывающие понятия «общество», «здоровье». Особый акцент был сделан на поиск детерминант общественного здоровья, включая медицинскую, поведенческую, экологическую и экономическую детерминанты. В результате рассмотрено 31 отечественный и 6 иностранных источников.

Результаты. На основе проведенного анализа предлагается, что общественное здоровье является медико-социальным ресурсом и потенциалом общества, обеспечивающим национальную безопасность и устойчивое развитие страны. Потенциал общества должен рассматриваться как часть общественного здоровья, доступная для противодействия существующим угрозам и вызовам национальной безопасности страны. Раскрываются существующие подходы к разработке системы показателей общественного здоровья, установлению индикативных и критических значений. Изменение ресурса общественного здоровья ниже потенциала определяет нарушение требований национальной безопасности.

Заключение. Повышение общественного здоровья требует определения детерминант состояния, выделения ключевых факторов риска ухудшения общественного здоровья. Создание системы мониторинга обеспечит возможность применения инструментов поддержки общественного здоровья до момента наступления кризиса, связанного с ухудшением здоровья населения в период биовызова.

Ключевые слова

Для цитирования:

Васильева Т.П., Ларионов А.В., Русских С.В., Зудин А.Б., Васюнина А.Е., Васильев М.Д. Методические подходы к измерению общественного здоровья как медико-социального ресурса и потенциала общества. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;1(11):7-15. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-11-7-15

For citation:

Vasilieva T.P., Larionov A.V., Russkikh S.V., Zudin A.B., Vasunina A.E., Vasiliev M.D. Methodological Approaches to Measuring Public Health as the Sociomedical Resource and Potential of the Society. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;1(11):7-15. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-11-7-15

Введение. Исследование содержит литературный обзор по различным аспектам изучения общественного здоровья (далее – ОЗ). В соответствии с Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 4001 одним из ключевых направлений обеспечения национальной безопасности является «сбережение народа России и развитие человеческого потенциала». Последнее предполагает достижение устойчивого естественного роста населения, повышение качества человеческого ресурса, ответственного за формирование в среднем 2/3 ВВП стран [1]. В результате реализации мероприятий по «сбережению народа России» должно улучшиться состояние народонаселения, что неминуемо приведет к повышению потенциала государства в части возможности противодействия внутренним и внешним угрозам [2]. Реализация вышеописанного направления требует применения системы практических инструментов, основанных на необходимой методологической базе, четких стратегических ориентирах в сфере ОЗ.

Понятие ОЗ содержится в ст. 72 Конституции Российской Федерации, предполагающей, что вопросы координации здравоохранения, в т. ч. сохранение и укрепление ОЗ, находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Таким образом, центральная роль ОЗ как ресурса для развития общества очевидна. Оценка состояния и своевременное применение антикризисных инструментов для поддержания требуемого уровня ОЗ являются важной задачей как для федеральных, так и для региональных органов власти. Вместе с тем на данный момент в Российской Федерации отсутствует единая система мониторинга ОЗ, что связано с существованием различных подходов к трактовке понятия ОЗ, его элементов и, как следствие, ключевых показателей, позволяющих оценить состояние ОЗ. Именно поэтому решение проблемы концептуализации понятия ОЗ является достаточно актуальной.

Необходимо понимать, что понятие ОЗ не является тождественным понятию «здоровья», что возможно доказать с помощью системного подхода. Сумма здоровий каждого отдельного человека не даст в совокупности реальный размер ОЗ. ОЗ необходимо рассматривать как системный объект, обладающий внутренними связями [3]. Именно поэтому упрощение изучения ОЗ до проблематики здоровья группы лиц и населения в полной мере не отражает суть указанного понятия, не принимает в расчет воздействие различных людей друг на друга. В результате для измерения ОЗ используются показатели, связанные с измерением здоровья отдельного человека или групп лиц, или населения, и не позволяющие оценить состояние ОЗ как характеристики всего общества.

Целья: постановка проблемы изучения, концептуализации и измерения ОЗ.

Материалы и методы. Выполнен поиск по пяти базам данных отечественной и зарубежной научной литературы, включая Scopus, Jstor, Ebsco, eLibrary.ru, Web of Science, а также в двух системах поиска нормативной правовой информации актуальной для России («Консультант Плюс» и «Гарант»), за период 1972–2021 гг. Поиск осуществлялся по ключевым словам «общественное здоровье» и «общество», для большей детализации основного термина. Также были включены статьи, раскрывающие особенности вычисления ИОЗ и определения детерминант общественного здоровья, медицинскую, поведенческую (изучался подход, применяемый в сфере поведенческих финансов), экологическую и экономическую детерминанты. Материалы систематизировались с целью всестороннего аспектов ОЗ. Всего было отобрано 48 источников, из них: 11 нормативно-правовых актов; 31 отечественный источник и 6 иностранных. При выборе материалов учитывалось качество публикации, а также уровень журнала. На основе проведенного контент-анализа зарубежных и отечественных источников литературы осуществлена концептуализацияпонятия «общественное здоровье» и факторов, определяющих его размер. Для оценки ОЗ были отобраны показатели, иллюстрирующие эффективность реализации стратегических документов (к примеру, федеральный проект «Демография»). Основными источниками данных выступает сайт Федеральной службы государственной статистики, а также открытые данные Министерства здравоохранения Российской Федерации.

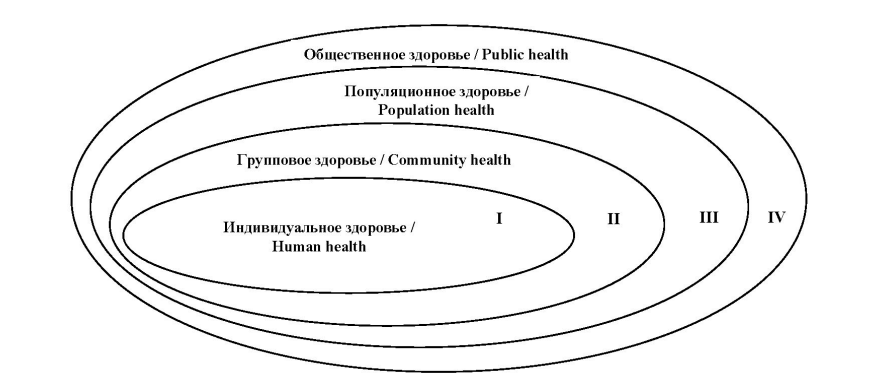

Результаты. Раскрытие понятия ОЗ связано с изучением двух ключевых характеристик: общества и здоровья. Возможно выделить следующие ключевые уровни здоровья (рис. 1): первый уровень – индивидуальное здоровье (human health), второй уровень – групповое здоровье (сommunity health), третий уровень – популяционное здоровье (population health), четвертый уровень – общественное здоровье (public health) [4].

Рис. 1. Уровни общественного здоровья

Fig. 1. Levels of public health

Уровень 1. Индивидуальное здоровье. Индивидуальное здоровье характеризует здоровье отдельного человека. Определение индивидуального здоровья как «состояния полного физического, социального и психического благополучия, а не просто отсутствия болезни или физических дефектов» дано в принятом в 1948 г. Уставе ВОЗ2 . Понятие «благополучие» определяется ВОЗ как «удовлетворенность жизнью»3 .

Агрегированная оценка индивидуального здоровья в настоящий период времени уже создана и предполагает выделение определенной группы здоровья, учитывающей как наличие заболеваний, предболезней (ожирение, предрак), так и факторов риска ухудшения ОЗ. Группа здоровья раскрывает информацию о наличии жалоб, наличии факторов риска, таких как курение, алкоголь, наличии функциональных отклонений (к примеру, предболезни: «предрак» (предопухолевые состояния), «преддиабет» (риск развития диабета), «предожирение» и др.), наличии заболевания. Заболевание может быть компенсированным (организм уравновешен к различным факторам) и субкомпенсированным (уравновешенное состояние за счет мобилизации), а также декомпенсированным (в случаевозникновения инвалидности). В результате учета данных характеристик выделяются первая, вторая и третья группы здоровья.

Различия в группах здоровья определяются для взрослого и детского населения (табл. 1)4 .

Таблица 1. Группы индивидуального здоровья

Table 1. Groups of personal health

В зависимости от стадии и компенсации болезни (неинфекционные заболевания) третья группа у взрослых5 дополнительно подразделена на две подгруппы: IIIа – хронические больные и IIIб – больные, не имеющие хронической формы неинфекционного заболевания. У детей6 кроме первой, второй и третьей группы здоровья дополнительно выделяют еще две: четвертую и пятую в соответствии с тяжестью и стадией хронического заболевания (легкая степень / ремиссия, средняя тяжесть / нестойкая ремиссия и тяжелое). В проведенных социально-гигиенических исследованиях состояние этих критериев уточнено с учетом возраста и физиологического периода жизни человека [5]. Необходимо учитывать состояние здоровья с одновременным включением социальных и экономических факторов [6].

Получается, что на уровне индивидуума интегральная оценка в настоящий период времени разработана. Однако не до конца понятно, возможно ли использовать полученную интегральную оценку для анализа здоровья группы людей.

Уровень 2. Групповое здоровье. В литературе под групповым здоровьем понимается «состояние здоровья определенной группы людей» [7]. В качестве группы людей может выделяться отдельно семья, работники одного учреждения, члены группы с одним хобби и т. д. Чаще всего групповое здоровье рассчитывается посредством учета среднеарифметических значений индивидуальных здоровий. Таким образом, при измерении группового здоровья ключевой акцент делается на измерении среднего агрегированного здоровья людей, входящих в изучаемую группу. Примером изучения группового здоровья может послужить изучение здоровья профессиональных групп и реализация программ по их поддержке [8].

Уровень 3. Популяционное здоровье (здоровье населения в рамках территории). Понятие «популяционное здоровье» в литературе определяется как «состояние здоровья населения» [9]. В ряде источников вместо термина «популяционное здоровье» применяют термин «здоровье населения»7 . Использование понятия «популяционное здоровье» позволяет сконцентрировать ресурсы системы здравоохранения на улучшении показателей здоровья населения, проживающих на одной территории8 . В частности, под популяционным здоровьем может пониматься здоровье людей,проходящих лечение в одном медицинском учреждении. Пациенты медицинского учреждения не относятся к одной профессиональной или возрастной группе людей, однако они все входят в сферу интересов медицинского учреждения в части улучшения их здоровья. Данный уровень учитывает здоровье населения с привязкой к конкретной территории [10], к примеру, к региону [11], муниципальному образованию. Именно характеристика отношения людей к определенной территории определяет различия между понятиями популяционное и групповое здоровье.

Уровень 4. Общественное здоровье. В результате проведенного анализа литературы было выявлено, что термин «общественное здоровье» впервые был сформулирован в 1920 г. первым председателем Департамента общественного здравоохранения Медицинской школы Йельского университета Эмори Уинслоу, заявившим, что ОЗ – это: «наука и искусство предупреждения болезней, продления жизни и укрепления физического здоровья и работоспособности посредством общественных усилий по санитарной очистке окружающей среды, борьбе с инфекциями в обществе, обучения людей принципам личной гигиены, организации медицинского и сестринского обслуживания для ранней диагностики и профилактического лечения болезней, а также развития социальных механизмов, которые обеспечат каждому человеку уровень жизни, необходимый для поддержания здоровья; организация этих благ таким образом, чтобы каждый гражданин мог реализовать данное ему от рождения право на здоровье и долголетие» [12]. Подобный подход в дальнейшем лег в основание трактовки понятия «общественное здоровье». В официальных документах Англии ОЗ рассматривалось как «наука и искусство укрепления здоровья, профилактики заболеваний и продления жизни посредством организованных усилий общества» [13]. Таким образом, ключевой целью укрепления ОЗ являлась ориентация на увеличение продолжительности жизни граждан. В 2000 г. эксперты ВОЗ стали употреблять термин «общественное здоровье» для характеристики «функций, услуг или служб по защите, охране и укреплению здоровья населения»9 .

В то же самое время в международной практике применялись другие подходы к определению ОЗ. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Канады определяло ОЗ «в качестве ресурса, который дает людям возможность управлять своим окружением и даже изменять его» [14]. Подобная трактовка ОЗ нашла поддержку в отечественных исследованиях ОЗ. В 2010 г. академик РАН Ю.П. Лисицын писал, что «общественное здоровье нельзя просто сводить к совокупности показателей здоровья отдельных людей и даже популяции в целом. Общественное здоровье – иной уровень определения здоровья, чем уровень здоровья населения». ОЗ характеризует «важнейшие свойства, качества, аспекты общества как социального организма», «богатство общества, общественное богатство, без которого не может создаваться вся совокупность материальных и духовных ценностей»10 [15]. Таким образом, ведущие отечественные исследователи трактовали понятие ОЗ как ресурса для развития общества.

На основании проведенного обзора определений целесообразно предложить следующую трактовку ОЗ: Общественное здоровье – это медико-социальный ресурс и потенциал общества, обеспечивающий национальную безопасность страны, устойчивость развития общества при масштабных геополитических, техногенных и биологических вызовах. Потенциал ОЗ учитывает, хватит ли ресурса ОЗ для противодействия возникающим вызовам и угрозам национальной безопасности страны [16]. К примеру, если возникают катастрофы (лесные пожары, пандемии) [17], то необходимо оценить, достаточно ли ресурса ОЗ для противодействия возникающим вызовам. Размер ресурса ОЗ, подходящего для противодействия угрозам, определяет его потенциал. Таким образом, потенциал ОЗ возможно определить как часть ОЗ, доступную для противодействия существующим угрозам и вызовам национальной безопасности страны.

ОЗ как ресурс и потенциал общества определяет возможность достижения стратегических ориентиров устойчивого развития и национальной безопасности страны. С позиций данной методологии важность изучения ОЗ определяется необходимостью изучения методических подходов к оценке его состояния посредством комплекса показателей.

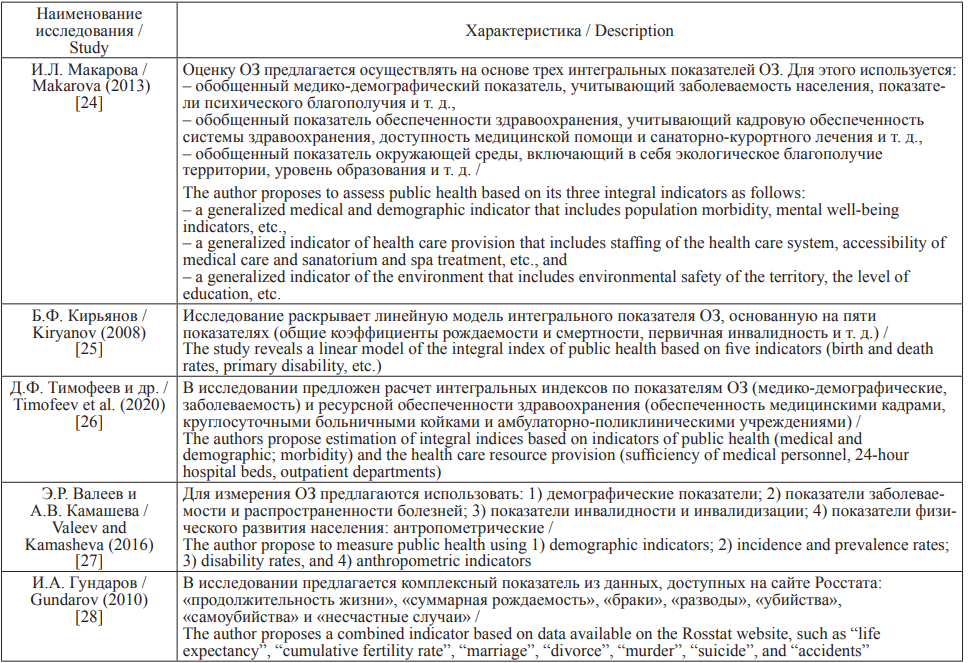

Показатели, характеризующие общественное здоровье

Существуют различные подходы к оценке состояния ОЗ (табл. 2). Данные подходы представляют интерес с позиции оригинальных методик расчета ОЗ. Вместе с тем, хотя исследования нацелены на получение интегральной характеристики ОЗ, по своей сути в результате получается дополнительная оценка популяционного здоровья населения, т. е. третьего уровня здоровья. Последнее связано с тем, что происходит оценка именно «населения», а не всего «общества» в целом.

Таблица 2. Систематизация исследований по оценке состояния ОЗ

Table 2. Systematization of studies on public health assessment

Получается, что проблема определения исчерпывающего перечня показателей, позволяющих комплексно оценить ОЗ, является достаточно актуальной. На данный момент большинство исследователей ОЗ, по сути, учитывают лишь биологическую детерминанту снижения ОЗ, а не саму характеристику ОЗ. К примеру, показатель «детская смертность» достаточно часто применяется для оценки ОЗ. Вместе с тем «детская смертность» может также выступать детерминантой снижения ОЗ как медико-социального ресурса и потенциала общества, критерий «удельный вес затрат на здравоохранение по отношению к ВНП» принадлежит к «экономической детерминанте» и т. д. Таким образом, для оценки показателя ОЗ необходимо провести различия между показателями, оценивающими ОЗ и показателями, характеризующие детерминанты ОЗ.

Для достижения поставленной цели необходимо четко разграничить ОЗ от трех других уровней здоровья. ОЗ является характеристикой общества, а не населения. В свою очередь, общество необходимо рассматривать в качестве социального организма [18][19], представляющего целостную систему [20–22]. В конечном счете необходимо отметить возможность применения социологических показателей для оценки состояния ОЗ [23]. Использование одновременно статистическихи социологических показателей позволит получить комплексную информацию о состоянии ОЗ в различных регионах. Агрегация показателей может осуществляться посредством расчета единого индекса состояния ОЗ11.

Вместе с тем после определения значения индекса ОЗ необходимо определить диапазон целевых значений показателя ОЗ. Для этого целесообразно сформулировать подход к установлению целевых и критических значений показателей ОЗ.

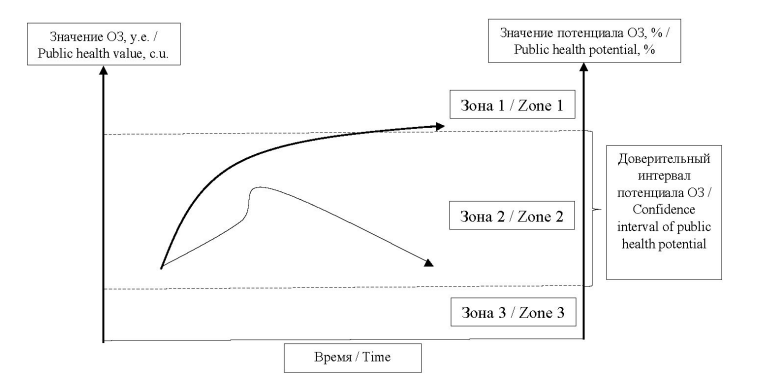

Определение целевого и критического значения показателей общественного здоровья

Мониторинг ОЗ предполагает установление целевых и критических значений показателей состояния ОЗ. В системе стратегического планирования целевые значения показателей определяют степень достижения стратегического ориентира [29]. В свою очередь, критические значения показателей служат для выявления фактов нарушения требований национальной безопасности [30]. ОЗ как ресурс является достаточно прогнозируемым показателем с учетом существующих трендов развития, что предполагает ограниченную степень его волатильности. С учетом существенного влияния трендовой составляющей возможно определять нестандартные отклонения в динамике персистентного показателя. Ряд исследователей отмечают наличие таких свойств и для высоковолатильных показателей [31].

Вместе с тем потенциал ОЗ будет изменяться в каждый момент времени в зависимости от существующих вызовов и угроз. Последнее связано с тем, что размер ОЗ является менее волатильным показателем, однако вызовы и угрозы изменяются регулярно. В частности, последним наиболее значимым и труднопрогнозируемым вызовом для всего мира является пандемия COVID-19 [32].

Таким образом, возможно определить доверительный интервал для характеристики потенциала ОЗ, отражающий диапазон значений с учетом существующих вызовов. Классификация вызовов в зависимости от вероятности наступления и тяжести последствий позволит определить диапазон существующих значений потенциала ОЗ. Достижение стратегических ориентиров будет предполагать увеличение потенциала ОЗ выше максимального значения доверительного интервала для существующего потенциала ОЗ (рис. 2). Таким образом, возможно выделить три основные зоны, в которые может попасть значение показателя ОЗ.

Рис. 2. Подход к установлению критических и индикативных значений показателей общественного здоровья

Fig. 2. The approach to establishing critical and indicative values of public health parameters

Зона 1. Значение показателя ОЗ выше верхнего значения доверительного интервала. Достижение данного значения увеличивает существующий потенциал ОЗ. Значения в зоне 1 должны рассматриваться в качестве стратегических ориентиров устойчивого развития.

Зона 2. Значение показателя ОЗ находится в зоне доверительного интервала ОЗ. Ресурса ОЗ достаточно для противодействия существующим вызовам и угрозам национальной безопасности. Вместе с тем инструменты планирования, нацеленные на повышение потенциала общественного здоровья, нуждаются в дополнительном улучшении.

Зона 3. Значение показателя ОЗ находится ниже нижней границы доверительного интервала ОЗ. В данной зоне возможно говорить об отсутствии потенциала общества для противодействия существующим вызовам и угрозам. Попадание в данную зону угрожает интересам национальной безопасности, что определяет необходимость принятия срочных мер по повышению ОЗ.

С учетом того что ОЗ является ресурсом, то показатель, его измеряющий, будет иметь трендовую составляющую. Соответственно значения потенциала ОЗ будут изменяться в зависимости от различных периодов времени. Подход к установлению критических и индикативных значений требует дополнительного изучения.

Обсуждение. Предыдущий анализ продемонстрировал важность изучения ОЗ, однако управление ОЗ предполагает решение ряда ключевых вопросов, связанных с организацией мониторинга ОЗ. Подобные вопросы предполагают изучение следующих ключевых аспектов: определение детерминант и факторов ОЗ, определение роли временных периодов в классификации детерминант ОЗ, определение периодичности организации мониторинга ОЗ, выделение инструментов, позволяющих обеспечить повышение потенциала ОЗ.

Определение детерминант ОЗ. Детерминанта является явлением, которое влияет на событие. Само по себе такое влияние может быть положительным и отрицательным. Если детерминанта является отрицательно влияющей, то тогда детерминанта является фактором рискам ОЗ. Соответственно, если детерминанта является положительной, то она классифицируется в качестве положительного фактора (фактор здоровья). При этом в литературе применяются различные классификации детерминант ОЗ. К ключевым группам факторов возможно отнести: состояние здоровья, немедицинские детерминанты здоровья [33], эффективность системы здравоохранения, общество и характеристики системы здравоохранения, социально-демографические и поведенческие факторы и т. д.12 К примеру, определение доминирующих типов поведения субъектов позволяет предсказывать их действия, в том числе, в сфере поддержания своего здоровья [3]. Таким образом, при управлении ОЗ необходимо учитывать как влияние детерминант на ОЗ, так и уровень взаимосвязи между детерминантами. Значимость указанных детерминант для ОЗ различается в зависимости от рассматриваемого стандарта, однако особый акцент делается на эффективности системы здравоохранения, ее состоянии13. Значимость детерминант также зависит от страны, в которой проводятся исследования, а также от модели проведения исследования и выбранных показателей [34].

Определение роли временных периодов в классификации детерминант ОЗ. Детерминанты ОЗ могут изменять свое влияние в зависимости от временных периодов. К примеру, в период инфекционных заболеваний рост количества контактов людей является фактором риска ОЗ [28]. В свою очередь, в период депрессивных настроений увеличение количества взаимодействий может рассматриваться в качестве положительного фактора. Данные аспекты необходимо учитывать при оценке состояния ОЗ.

Определение периодичности организации мониторинга ОЗ. Показатели, продемонстрированные в рамках данного исследования, собираются в основном на ежегодной основе. При этом перед государственными органами, ответственными за улучшение состояния ОЗ, встает задача оперативного мониторинга ОЗ [35]. Последнее связано с возможностью возникновения катастроф, вызовов, способных существенно повлиять на потенциал ОЗ общества. Для выявления угроз непрерывности поддержания требуемого уровня ОЗ возможно использовать не только ежегодные показатели, характеризующие состояние ОЗ, но и использовать оперативные показатели. Оперативные показатели ОЗ не позволят полностью охарактеризовать состояние ОЗ, однако дадут возможность на ранней стадии определить проблемы в обеспечении ОЗ общества [36][37].

Выделение инструментов, позволяющих обеспечить повышение потенциала ОЗ. В конечном счете необходимо разработать классификатор инструментов, которые должны применяться для обеспечения требуемого уровня ОЗ. Инструментыдолжны различаться в зависимости от периодичности реализации, а также ожидаемого эффекта.

Заключение. Исследование демонстрирует решающую роль ОЗ в обеспечении национальной безопасности государства. ОЗ необходимо рассматривать в качестве медико-социального ресурса общества. Ключевой целью стратегического планирования выступает обеспечение достаточности потенциала ОЗ для противодействия существующим вызовам и угрозам. Обеспечение национальной безопасности государства требует реализации комплексного мониторинга состояния ОЗ. Построение указанной системы определяет необходимость проработки следующих ключевых аспектов:

1) необходимо разработать методический подход к проведению мониторинга состояния ОЗ;

2) требуется определить детерминанты ОЗ;

3) на основе детерминант ОЗ необходимо определить факторы риска ОЗ, изменяющиеся в зависимости от конкретного периода времени.

После реализации всех вышеописанных этапов требуется провести практическую апробацию предлагаемого подхода по оценке ОЗ в Российской Федерации. Впоследствии необходимо разработать классификатор инструментов, направленных на повышение потенциала ОЗ, с целью противодействия угрозам национальной безопасности. Построение интегральной оценки ОЗ позволило бы уточнить детерминанты ОЗ, причины ухудшения ОЗ, провести стандартизацию подходов к оценке ОЗ, разработать классификатор профилей рисков ОЗ. Все указанные аспекты являются предметами дальнейших исследований.

1. Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401325792/ (дата обращения: 12.07.2022).

2. Устав ВОЗ. Принципы. Всемирная организация здравоохранения / Электронные текстовые данные. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.who.int/ru/about/governance/constitution (дата обращения: 12.07.2022).

3. Глоссарий терминов по вопросам укрепления здоровья. Всемирная организация здравоохранения. Женева, 1998. 44 с.

4. Источник: составлена авторами исследования на основе приказа Минздрава России от 27.04.2021 № 404н (ред. от 01.02.2022) «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2021 № 64042) и приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н (ред. от 19.11.2020) «О Порядке проведения профилактических медицин- ских осмотров несовершеннолетних» (вместе с «Порядком заполнения учетной формы № 030-ПО/у-17 “Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего”», «Порядком заполнения и сроки представления формы статистической отчетности № 030-ПО/о-17 “Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних”») (зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2017 № 47855) от 10.08.2017 № 514н (ред. от 19.11.2020).

5. Приказ Минздрава России от 27.04.2021 № 404н (ред. от 01.02.2022) «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2021 № 64042).

6. Приказ Минздрава России от 10.08.2017 № 514н (ред. от 19.11.2020) «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (вместе с «Порядком заполнения учетной формы № 030-ПО/у-17 “Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего”», «Порядком заполнения и сроки пред- ставления формы статистической отчетности № 030-ПО/о-17 “Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних”») (зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2017 № 47855).

7. Операционный механизм первичной медико-санитарной помощи. Воплощение концепции в жизнь / Проект для рассмотрения государствами-членами на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. ВОЗ, 2020. С. 13.

8. What is Population Health? [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.cdc.gov/pophealthtraining/whatis.html (дата обращения: 12.07.2022).

9. The World Health Report 2000: Health Systems: Improving Performance. Geneva: WHO; 2000.

10. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. / Ю.П. Лисицын. 2-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 512 с.

11. The Urban Health Index, World Health Organization, 2014.

12. ГОСТ Р ИСО/ТС 21667-2009 «Концептуальная модель показателей состояния здоровья». 13 Методические указания к разработке государственных планов развития народного хозяйства СССР, Госплан СССР. Москва: Издательство «Экономика», 1974.

Список литературы

1. Римашевская Н.М., Русанова Н.Е. О новых критериях оценки здоровья населения России: проблемы и подходы // Вопросы статистики. 2014. № 2. С. 17–21.

2. Bhat R, Jain N. Analysis of public and private healthcare expenditures. Econ Polit Wkly. 2006;41(1):57–68. doi: 10.2307/4417643

3. Масленников В.В., Ларионов А.В., Гагарина М.А. Факторы формирования типов финансового поведения экономических субъектов // Финансы: теория и практика. 2022. Т. 26. № 2. С. 88–103. doi: 10.26794/2587-5671-2022-26-2-88-103

4. Тагаева Т.О., Казанцева Л.К. Общественное здоровье и реформа здравоохранения в России // Мир новой экономики. 2019. Т. 13. № 4. С. 126–134. doi: 10.26794/2220-6469-2019-13-4-126-134

5. Сухинин М.В. Распределение детей по группам здоровья по результатам профилактических осмотров // Здоровье населения и среда обитания. 2014. № 4 (253). С. 36–38.

6. Русинова Н.Л., Панова Л.В. Социальные и экономические факторы индивидуального здоровья в современной России: многоуровневый анализ // Петербургская социология сегодня. 2010. № 1. С. 152–178.

7. Аксенова Е.И., Гречушкина Н.А., Каменева Т.Н., Камынина Н.Н. Общественное здоровье: эволюция понятия в стратегических документах охраны здоровья и развития здравоохранения в странах мира. М.: ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ». 2021. 42 с.

8. Цибульникова В.Е. Здоровьеформирующая и здоровьесберегающая среда как компонент образовательной среды школы // Наука и школа. 2018. № 1. С. 156–165.

9. Coyte PC, Evans RG, Barer M, Marmor TR. Why are some people healthy and others not? The determinants of health of populations. Can J Econ. 1995;28(4a):982–984. doi: 10.2307/135945

10. Мешков Н.А., Бобровницкий И.П., Юдин С.М., Сковронская С.А., Вальцева Е.А. Актуальные проблемы эпидемиолого-гигиенической оценки состояния окружающей среды и здоровья населения на территории Арктической зоны России // Russian Journal of Rehabilitation Medicine. 2019. № 2. С. 40–73.

11. Халитова Л.Р. Анализ состояния здоровья населения Республики Башкортостан // Наука и практика регионов. 2019. № 3 (16). С. 66–71.

12. Winslow CE. The untilled fields of public health. Science. 1920;51(1306):23-33. doi: 10.1126/science.51.1306.23

13. Great Britain. Committee of Inquiry into the Future Development of the Public Health Function. Public Health in England: The Report of the Committee of Inquiry into the Future Development of the Public Health Function. London: H.M. Stationery Office; 1988.

14. Epp J. Achieving health for all. A framework for health promotion. Health Promot. 1986;1(4):419-428. doi: 10.1093/heapro/1.4.419

15. Кучма В.Р. Медико-профилактические основы здоровьесбережения обучающихся в десятилетие детства в России (2018–2027 гг.) // Российский педиатрический журнал. 2018. Т. 21. № 1. С. 31–37. doi: 10.18821/1560-9561-2018-21-1-31-37

16. Мишон Е.В., Иванова И.Г. Общественное здоровье населения как стратегический ресурс развития региона // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 2010. № 11. С. 28–31.

17. Коданева С.И. Потенциал борьбы с COVID-19 различных моделей государственного управления // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: Государство и право. 2022. № 1. С. 19–35. doi: 10.31249/rgpravo/2022.01.02

18. Комиссаров И.И. Общество-механизм и общество-организм как модели социально-философских исследований // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2018. № 3-2. С. 81–91.

19. Коломийцев В.Ф. Социология Герберта Спенсера // Социологические исследования. 2004. № 1 (237). С. 37–43.

20. Шкаратан О.И. Общество как социальная система // Социологический журнал. 2011. № 4. С. 116–143.

21. Кравченко С.А. Развитие предмета социологии: от монодисциплинарности к меж- и постдисциплинарности // Социологические исследования. 2020. № 3. С. 16–26.

22. Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура [пер. с англ. Е.Н. Егоровой и др.]. Москва: АСТ : Хранитель, 2006 (Н. Новгород: Нижполиграф). 873 с.

23. Лебедев М.В., Керимова К.И., Захарова И.Ю. Значение социально-гигиенических методов исследования в диссертационной работе по специальности «общественное здоровье и здравоохранение» // Медико-фармацевтический журнал Пульс. 2021. Т. 23. № 6. С. 193–199. doi: 10.26787/nydha-2686-6838-2021-23-6-193-199

24. Макарова И.Л. Методический подход к построению интегральной оценки здоровья населения // Сибирская финансовая школа. 2013. № 4 (99). С. 39–42.

25. Кирьянов Б.Ф. Математические модели интегрального показателя здоровья населения // Фундаментальные исследования. 2008. № 9. С. 106–107.

26. Тимофеев Л.Ф., Петрова П.Г., Борисова Н.В., Туркебаева Л.К., Тимофеев А.Л. Интегральный анализ показателей общественного здоровья и ресурсной обеспеченности здравоохранения по экономическим зонам Республики Саха (Якутия) // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: Медицинские науки. 2020. № 2 (19). С. 60–67. doi: 10.25587/SVFU.2020.19.2.006

27. Валеев Э.Р., Камашева А.В. Показатели измеримости общественного и индивидуального здоровья // Вопросы экономики и права. 2016. № 102. С. 69–73.

28. Гундаров И.А. Методология оценки общественного здоровья // Медицинская статистика и оргметодработа в учреждениях здравоохранения. 2010. № 7. С. 3.

29. Беляев И.И., Ларионов А.В., Сильвестров С.Н. Оценка состояния экономической безопасности России на примере показателя уровня безработицы: метод фрактального анализа // Проблемы прогнозирования. 2021. № 2(185). С. 34–42. doi: 10.47711/0868-6351-185-34-42

30. Ларионов А.В., Русских С.В., Масленников С.В. Развитие системы государственного финансирования обязательного медицинского страхования // Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2021. № 4. С. 480–492. doi: 10.17749/20704909/farmakoekonomika.2021.097

31. Коссов В.В. Цена спроса на нефть-среднесрочный прогноз // Проблемы прогнозирования. 2016. № 6 (159). С. 65–75.

32. Портанский А.П., Судакова Ю.М., Ларионов А.В. Предпосылки мирового экономического кризиса и его начало весной 2020 г. в связи с пандемией COVID-19 // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2020. Т. 15. № 2. С. 191–212. doi: 10.17323/1996-7845-2020-02-09

33. Паутов И.С. Риски ухудшения здоровья и их социальные детерминанты // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2009. № 2-1. С. 151–158.

34. Чистобаев А.И. Семенова З.А. Индивидуальное и общественное здоровье как категория медицинской географии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 7. Геология. География. 2011. № 3. С. 83–91.

35. Хулхачиев О.Б. Необходимость разработки информационно-аналитической системы мониторинга социально обусловленных заболеваний // Социальные аспекты здоровья населения. 2011. № 3 (19). С. 23.

36. Кучерявая Д.А., Стерликов С.А., Русакова Л.И., Сон И.М., Пономарёв С.Б. Влияние пандемии COVID-19 на систему оказания противотуберкулёзной помощи населению по состоянию на май 2020 года: данные оперативного мониторинга // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2020. № 3. С. 312–327. doi: 10.24411/2312-2935-2020-00074

37. Козерод С.Ю. Большие данные как инструмент предиктивной медицины // Статистика здравоохранения нового времени: Материалы Второго съезда медицинских статистиков Москвы, Москва, 08–09 октября 2020 года. Москва: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы». 2020. С. 33.

Об авторах

Т. П. ВасильеваРоссия

Васильева Татьяна Павловна – д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации, руководитель направления «Теоретические закономерности формирования общественного здоровья и здоровьесбережение»

ул. Воронцово Поле, д. 12, стр. 1, г. Москва, 105064, Российская Федерация

А. В. Ларионов

Россия

Ларионов Александр Витальевич – к.э.н., кандидат наук о государственном и муниципальном управлении, старший научный сотрудник, отдел изучения образа жизни и охраны здоровья населения

ул. Воронцово Поле, д. 12, стр. 1, г. Москва, 105064, Российская Федерация

С. В. Русских

Россия

Русских Сергей Валерьевич – к.м.н., старший научный сотрудник, отдел изучения образа жизни и охраны здоровья населения

ул. Воронцово Поле, д. 12, стр. 1, г. Москва, 105064, Российская Федерация

Мясницкая ул., д. 20, г. Москва, 101000, Российская Федерация

А. Б. Зудин

Россия

Зудин Александр Борисович – д.м.н., профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения, директор

ул. Воронцово Поле, д. 12, стр. 1, г. Москва, 105064, Российская Федерация

А. Е. Васюнина

Россия

Васюнина Анна Евгеньевна – стажер-исследователь, отдел изучения образа жизни и охраны здоровья населения

ул. Воронцово Поле, д. 12, стр. 1, г. Москва, 105064, Российская Федерация

М. Д. Васильев

Россия

Васильев Михаил Дмитриевич – к.м.н., научный сотрудник отдела изучения образа жизни и охраны здоровья населения

ул. Воронцово Поле, д. 12, стр. 1, г. Москва, 105064, Российская Федерация

Рецензия

Для цитирования:

Васильева Т.П., Ларионов А.В., Русских С.В., Зудин А.Б., Васюнина А.Е., Васильев М.Д. Методические подходы к измерению общественного здоровья как медико-социального ресурса и потенциала общества. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;1(11):7-15. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-11-7-15

For citation:

Vasilieva T.P., Larionov A.V., Russkikh S.V., Zudin A.B., Vasunina A.E., Vasiliev M.D. Methodological Approaches to Measuring Public Health as the Sociomedical Resource and Potential of the Society. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;1(11):7-15. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-11-7-15

.png)