Перейти к:

Сравнительная оценка физического развития детей и подростков, проживающих на различных по уровню антропогенной нагрузки территориях

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-3-34-42

Аннотация

Введение. Корреляции рассматриваются как надежные индикаторы приспособительной изменчивости организма.

Цель – сравнительная оценка физического развития детей и подростков, проживающих на различных по уровню антропогенной нагрузки территориях.

Материал и методы. Проанализирована структура корреляций морфофункциональных показателей детей и подростков (n = 5137) на четырех территориях, отличающихся по уровню антропогенной нагрузки за 2018–2021 гг.: относительно удовлетворительная – критическая. Определяли длину, массу тела, обхват груди, силу кистей рук, жизненную емкость легких, частоту сердечных сокращений, систолическое и диастолическое давление, половой диморфизм размеров тела. Рассчитывали индекс массы и площадь поверхности тела. Соизменчивость соматических и функциональных показателей анализировалась отдельно в стандартизованных по возрасту гендерных группах 9, 13 и 15 лет. Определяли значимые различия в частотах достоверных корреляционных связей в каждой группе и в различных экологических кластерах.

Результаты. На территориях, различных по уровню антропогенной нагрузки, достоверно (от первого к четвертому) снижались: длина тела (на 0,82 %), сила правой (на 5,22 %) и левой кисти (на 9,68 %), увеличивались: масса тела (на 5,02 %), окружность грудной клетки (на 1,26 %), жизненная емкость легких (на 5,56 %). В кластерах с напряженной и критической нагрузкой снижалось систолическое (на 4,54 %) и диастолическое (на 5,89 %) давление, увеличивалась частота сердечных сокращений (на 2,81 %). Установлено суммарное по полу и возрасту увеличение числа внутрисистемных (антропометрических) и межсистемных (антропометрических/гемодинамических) морфофункциональных корреляций: 186 на фоне удовлетворительной экологической ситуации, 228 на фоне напряженной. Эффект наиболее выражен у детей обоего пола девяти лет.

Заключение. Увеличение частоты достоверных внутрисистемных и межсистемных корреляций морфофункциональных показателей детей и подростков при увеличении экологической нагрузки свидетельствует о напряжении механизмов адаптации организма, эффект антропоэкологических взаимодействий в половозрастных группах обусловлен большей экочувствительностью в мужской когорте.

Ключевые слова

Для цитирования:

Калюжный Е.А., Рахманов Р.С., Богомолова Е.С., Мухина И.В., Курникова А.А., Горбачева А.К., Федотова Т.К., Мустафин Р.Н. Сравнительная оценка физического развития детей и подростков, проживающих на различных по уровню антропогенной нагрузки территориях. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(3):34-42. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-3-34-42

For citation:

Kalyuzhny E.A., Rakhmanov R.S., Bogomolova E.S., Mukhina I.V., Kurnikova A.A., Gorbacheva A.K., Fedotova T.K., Mustafin R.N. Comparative Assessment of Physical Development of Children and Adolescents Living in Territories with Different Levels of Anthropogenic Load. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(3):34-42. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-3-34-42

Введение. Морфофункциональное развитие детского населения тесно связано со средой обитания. Среди направлений изучения ее влияния на организм – корреляционный анализ [1–3].

Корреляция является информативным индикатором механизмов интеграции при характеристике внутри- и межсистемных связей, что позволяет использовать корреляционный анализ для изучения приспособительной изменчивости организма в популяциях, находящихся в разных средовых условиях и на разных стадиях адаптированности [4–6].

В выборках из когорт, физиологический гомеостаз которых под давлением экстремальной экологической ситуации нарушен, наблюдается дифференцированное проявление устойчивых связей между соматическими и функциональными показателями организма: процент достоверных связей в основном увеличивается в популяциях, проживающих в экстремальных средовых условиях [7–9]. Возрастание количества и величин корреляций может свидетельствовать о нарушении физиологического гомеостаза популяций. При этом в соизменчивости признаков разной природы обнаруживается проявление полового диморфизма [10–12], в неблагоприятных условиях повышается размах изменчивости показателей, и между ними возникают более жесткие связи [13–15].

У детей и подростков внутригрупповая вариация и степень коррелированности антропометрических признаков связана с возрастом, а также влиянием факторов среды и условий обитания [16–18].

Целью нашего исследования являлась сравнительная оценка морфофункционального состояния организма детей и подростков, проживающих на различных по уровню антропогенной нагрузки территориях.

Материал и методы исследования. Объект наблюдения – дети и подростки 7–17 лет (n = 5137), проживающие в Нижегородской области. Их обследования проведены в рамках плановых медицинских осмотров в школах в 2018–2021 гг. Участие в наблюдении и получение абсолютных значений физиологических показателей проводилось на основе добровольного информированного согласия родителей у детей до пятнадцати лет, собственного согласия с пятнадцатилетнего возраста с соблюдением этических стандартов1. Определяли габаритные антропометрические размеры (длина и масса тела (ДТ, МТ), обхват грудной клетки (ОГК)); физиометрические (жизненная емкость легких (ЖЕЛ), сила правой, левой кистей (ДнП, ДнЛ)); гемодинамические показатели (систолическое и диастолическое артериальное давление (САД, ДАД), частота сердечных сокращений (ЧСС)); расчетные показатели (индекс массы тела (ИМТ), площадь поверхности тела Дюбуа (ППТ)). В качестве дополнительного индикатора «межкластерных» различий привлечен половой диморфизм (ПД) размеров тела [16, 19–21].

Эти критерии были использованы для оценки показателей физического развития детей и подростков, проживающих на территориях с разной экологической нагрузкой, а также определения корреляционных связей между соматическими и функциональными показателями.

Корреляционные матрицы рассматривались для четырех экологических кластеров, выделенных с использованием индекса антропогенной нагрузки (Jан) на основе учета ключевых факторов, деформирующих окружающую среду, и состояния социально-экономических систем.

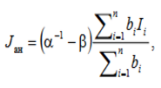

Индекс антропогенной нагрузки (Jан) рассчитывали по формуле:

где:

α–1 – коэффициент нарушенности территории;

β – доля особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в площади района;

bi– весовые коэффициенты, равные величине обратной дисперсии данного признака;

Іi– базовые и производные эколого-экономические показатели.

Пространственная динамика и кластеризация территорий по степени антропогенной нагрузки градирована согласно представленной структуре: кластер 1 – относительно удовлетворительная экологическая ситуация (Jан < 0,6); кластер 2 – умеренно напряженная экологическая ситуация (0,6 < Jан < 1,1); кластер 3 – напряженная экологическая ситуация (1,1 < Jан < 1,7); кластер 4 – критическая экологическая ситуация (Jан > 1,7) [4][22–24].

Соизменчивость соматических и функциональных показателей анализировалась отдельно в стандартизованных по возрасту гендерных группах. Выделили три возрастные группы: 9 лет (примерно середина периода второго детства, относительно «нейтральный» возраст, характеризуется минимальной скоростью ростовых процессов на всем протяжении онтогенеза от момента полуростового скачка до момента пубертатного скачка роста); 13 лет (возраст пубертатного ускорения роста) и 15 лет (подростковый период). Определяли статистически значимые различия в частотах достоверных корреляционных связей в каждой половозрастной группе и в различных экологических кластерах.

На примере мальчиков 9 лет определяли наличие/отсутствие корреляционных связей между изучаемыми признаками в условиях различной экологической ситуации по Пирсону в связи с отличием распределения оцениваемых значений от нормального. Градация связей R: отсутствие связи (0,0), низкая (0,1–0,3), средняя (0,4–0,6), высокая или функциональная (0,7–1,0).

Доли процентных характеристик статистически значимых корреляций рассчитывались по отношению достоверных показателей к общему числу корреляционных обусловленностей, привлеченных в стандартную корреляционную матрицу, по методу Гудковой Л.К. [8]. Достоверность коэффициентов корреляции определяли по t-критерию Стьюдента [1].

Далее (по аналогии: ДТ, МТ, ОГК, ЖЕЛ, ДнП, ДнЛ, САД, ДАД, ЧСС, ИМТ, ППТ, ПД) анализировали в следующих половозрастных группах, что позволило выявить особенности корреляционных связей по территориям загрязнения.

Формирование базы данных производили в СУБД FoxPro v.2.6, статистическую обработку провели с помощью лицензионного программного обеспечения IBM SPSS Statistics 19.0, проверку нормальности распределений осуществляли по критерию Колмогорова – Смирнова. Различия считались статистически значимыми при р < 0,05 [10][25][26].

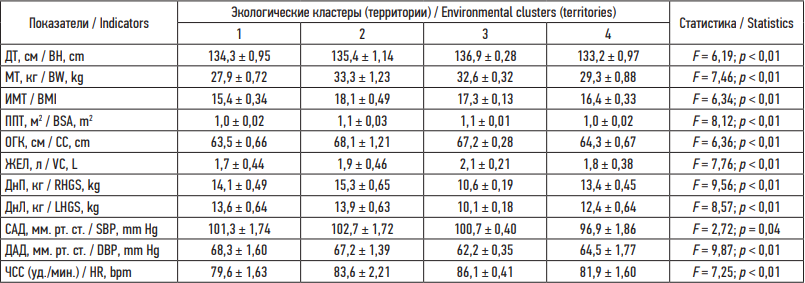

Результаты. При оценке морфофункциональных показателей мальчиков 9 лет в градации экологической кластеризации от первого к четвертому установили статистически значимые различия (p < 0,01) по ряду показателей. Одни из ряда оцениваемых показателей снизились, другие возросли. Так, ДТ снизилась на 0,82 %, сила правой кисти – на 4,96 %, сила левой кисти – на 8,82 %, САД – на 4,34 %, ДАД – на 5,56 %. Увеличилась МТ на 5,02 %, ОГК – на 1,26 %, ЖЕЛ – на 5,88 % и ЧСС – на 2,89 %. ИМТ возрос на 6,49 % (табл. 1).

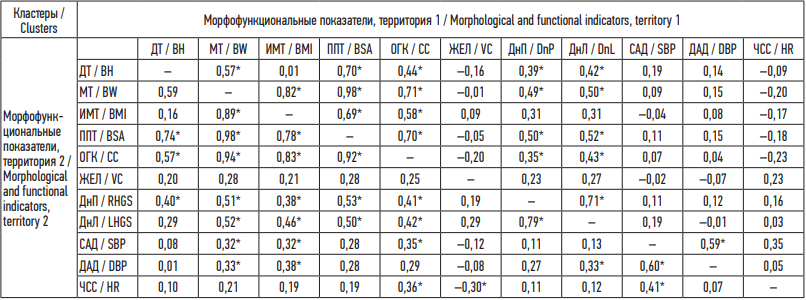

Как показали результаты, число достоверных корреляций возрастало при ухудшении уровня антропогенной нагрузки. Так, для первого кластера их было 19/34,5 %, для второго – 28/50,9 % и 44/80 и 29/52,7 % – для третьего и четвертого соответственно (табл. 2, 3).

Определено, что в первом кластере процент высоких корреляций в 11 % случаев обусловлен сильными, статистически значимыми связями антропометрических показателей: R = 0,71–0,98. Однако ДТ и МТ показывали связь средней силы в диапазоне R = 0,57–0,59. Корреляты физиометрических показателей были выражены слабыми и средними связями: R = 0,38–0,50. Гемодинамические данные также указывали на наличие средних по силе значимых корреляций: САД/ДАД (R = 0,57–0,59).

Оказалось, что связи внутри одной физиометрической группы показателей в наблюдаемых кластерах были более высокими и значимыми в отличие от показателей разных групп. Например, в первом кластере для антропометрической группы признаков диапазон статистически достоверно значимых корреляций составлял 0,58–0,98, для физиометрической группы, за исключением ЖЕЛ, – 0,71–0,79, для САД и ДАД – 0,59–0,60.

Показатели различных групп в большинстве своем свидетельствовали о наличии связей средней и низкой силы. Второй кластер показывал 15 % сильных значимых корреляций как в антропометрическом формате, так и в физиометрическом (ДнЛ/ ДнП = 0,79) и гемодинамическом (САД/ДАД = 0,60).

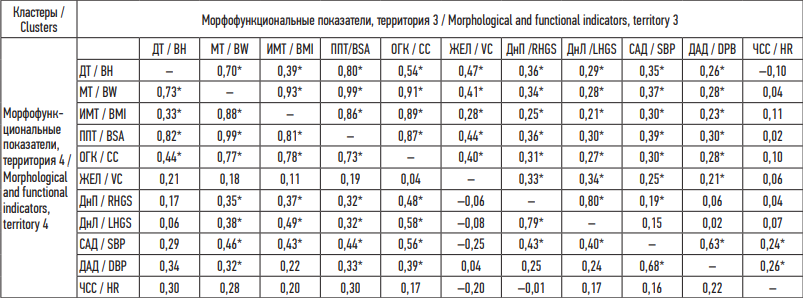

Анализ морфофункциональных показателей у сверстников, проживающих в кластерах с напряженной и критической экологической ситуацией, установил 16–18 % сильных внутрисистемных корреляций, большая часть которых находилась на уровне функциональной связи (0,8–1,0) (табл. 3). Антропометрическая группа показателей выявляла статистически значимые функциональные связи МТ с ОГК (R = 0,71–0,94), площадью поверхности тела и масса-ростовым соотношением (R = 0,69–0,78).

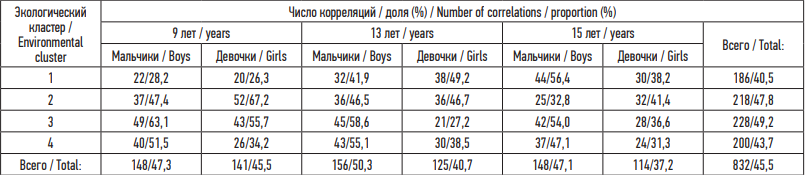

Оказалось, что уровни корреляций различались несущественно в разных половозрастных группах и экологических кластерах: различия фиксировались в частоте достоверных корреляций (табл. 4). Так, число достоверных корреляций было несколько меньше у лиц женского пола в любом возрасте. Наибольшее число значимых связей было установлено в более раннем возрасте. У лиц мужского пола наибольше число таких же связей было определено в 13-летнем возрасте.

С привлечением критерия хи-квадрат Пирсона (χ2) было показано, что частоты достоверных корреляций неслучайно менялись от одного экологического кластера к другому. Достоверно значимые корреляции обнаруживались в 30–40 % случаев между соматическими и функциональными показателями. Например, изменение частот корреляций от кластера к кластеру для ЖЕЛ, САД и ДАД у 9-летних мальчиков составлял соответственно 22,22 (р = 0,01), 11,75 (р = 0,01) и 8,39 (p = 0,04). Для девочек 9 лет они составляли, соответственно, для длины тела 8,38 (р = 0,04), ЖЕЛ – 17,12 (р = 0,01), силы правой руки – 10,29 (р = 0,01), систолического давления – 18,95 (р = 0,02) и ЧСС (р = 0,01).

Таблица 1. Показатели физического развития у мальчиков 9 лет в кластерах разной экологической напряженности, М ± m

Table 1. Physical development indicators in 9-year-old boys residing in environmental clusters of different intensity, M ± m

Примечание: p < 0,01 при критическом значении критерия Фишера (F) для с/с 3/682 = 3,4 [1].

Аббревиатуры: ДТ – длина тела; МТ – масса тела; ИМТ – индекс массы тела; ППТ – площадь поверхности тела; ОГК – обхват грудной клетки; ЖЕЛ – жизненная емкость легких; ДнП – мышечная сила правой кисти; ДнЛ – мышечная сила левой кисти; САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; ЧСС – частота сердечных сокращений.

Note: p < 0.01 with the critical value of Fisher’s criterion (F) for s/s 3/682 = 3.4 [1].

Abbreviations: BH, body height; BW, body weight; BMI, body mass index; BSA, body surface area; CC, chest circumference; VC, vital capacity; RHGS, right hand grip strength; LHGS, left hand grip strength; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; HR, heart rate, beats per minute.

Таблица 2. Характеристика распределения корреляционных коэффициентов морфофункциональных показателей мальчиков 9 лет для территорий с удовлетворительной и умеренно напряженной экологической ситуацией

Table 2. Distribution of correlation coefficients for morphological and functional indicators of 9-year-old boys between territories with satisfactory and moderately tense environmental situation

Примечание: * – значимые корреляции при p < 0,05; аббревиатуры см. в табл. 1.

Notes: * statistically significant at p < 0.05; see Table 1 for abbreviations.

Таблица 3. Характеристика распределения корреляционных коэффициентов морфофункциональных показателей мальчиков 9 лет для территорий с напряженной и критической экологической ситуацией

Table 3. Distribution of correlation coefficients for morphological and functional indicators of 9-year-old boys between the territories with tense and critical environmental situation

Примечание: * – значимые корреляции при p < 0,05; аббревиатуры см. в табл. 1.

Notes: * statistically significant at p < 0.05; see Table 1 for abbreviations.

Таблица 4. Частоты достоверных корреляций морфологических и функциональных показателей в разных половозрастных группах в связи с уровнем антропогенной нагрузки

Table 4. Frequencies of statistically significant correlations between the level of anthropogenic load and morphological and functional indices in different age and sex groups

Обсуждение. Межсистемные корреляционные связи показывают обусловленности между разными органами, системами, функциями детского организма. Они более объективно характеризуют его адаптационный потенциал в целом в отличие от абсолютных значений физиологических показателей [3][5][27].

Состояние экологии обитания детей и подростков отражается на их морфофункциональном развитии [4][5][28]. Нами получены аналогичные результаты. Когорта мальчиков препубертатного возрастного периода, проживающих на различных территориях, характеризовалась как однородная в контексте соответствия региональной нормативной базе. Привязанность средних абсолютных значений физиологических показателей обследованных школьников к Нижегородской популяции сверстников позиционировалась морфофункциональной нормой [2][4]. Вместе с тем антропометрия, показывая повышение массы тела и окружности грудной клетки при снижении длины тела, свидетельствовала о тенденции к гиперстенизации и снижении функциональных показателей (как физиометрических, так и гемодинамических; за исключением ЖЕЛ и ЧСС) мальчиков в четвертом кластере относительно сверстников, проживающих на экологически адекватной территории.

Привлечение дополнительных критериев, в частности межсистемных корреляций, целесообразно для получения объективной картины физиологического статуса наблюдаемых детей. При этом установлено, что при увеличении уровня антропогенной нагрузки доля статистически значимых связей увеличивалась в большей степени в мужской части выборки [3][5][29].

Показано, что увеличение числа достоверных корреляций одной и разных физиометрических групп на фоне усиления уровня экологического стресса касается как внутрисистемных, так и, что более актуально, межсистемных связей, что хорошо характеризует картину увеличения адаптивного напряжения. Особо следует отметить появление достоверных межсистемных корреляций средней силы в диапазоне R = 0,31–0,54 как показателей адаптивного напряжения организма с антропометрическими и физиометрическими признаками во 2–4-м кластерах.

Сравнение корреляционных матриц позволило выявить следующие особенности: число достоверных корреляций между показателями существенно увеличивалось при росте уровня антропогенной нагрузки, при переходе от кластера 1 к кластерам 2 и 3, соответственно 22, 37 и 49 из 78 оцениваемых критериев. В четвертом кластере частота достоверных корреляций вновь уменьшалась – 40 из 78, но превышала таковую для кластера 1. Полученные результаты отсылают к классическим популяционным исследованиям, в которых не раз констатировалось увеличение процента достоверных связей при усилении давления среды, как это показано, к примеру, в работе Гудковой для физиологических показателей крови [8]. Рост числа достоверных корреляций от 1-го к 3-му кластеру в данном случае, вероятно, отражает усиление напряжения механизмов адаптации, иллюстрируемое корреляционным анализом. Что касается снижения их в случае 4-го кластера, не исключено, что регистрируется срыв физиологических механизмов адаптации. Это, по-нашему мнению, нуждается в дополнительной проверке на бόльших численностях выборок, поскольку 4-й кластер был наиболее малочисленный.

Наиболее тесные внутрисистемные связи (корреляции уровня 0,7–0,9) обнаруживались для блока антропометрических размеров (в комплексе с расчетными показателями ППТ и ИМТ) вне зависимости от уровня антропогенной нагрузки. Внутрисистемные связи гемодинамических показателей и физиометрических показателей имели уровень R = 0,2–0,3 (p > 0,05); при этом изменчивость ЖЕЛ имела автономную вариацию в кластере 1, но была связана с показателями гемодинамики в кластерах 2–4, а в кластере 3 – также и с антропометрическими показателями (R = 0,4, p > 0,05). Уровень любых межсистемных связей (антропометрия-физиометрия, физиометрия-гемодинамика и т. д.) не превышала величины R = 0,3–0,4 при p < 0,05.

Исходя из положений корреляционной адаптометрии об увеличении тесноты связей между признаками на фоне увеличения средового стресса, можно говорить о некотором напряжении адаптивного потенциала детского организма. Это в наибольшей степени демонстрируют девочки 9 лет в кластере 2, а также дети обоего пола 9 лет и мальчики 13 лет в кластере 3 [3][10][26].

Вероятно, корреляционная разница показателей в мужской и женской группах определена в первом случае действием жесткой генетической программы физиологических обусловленностей, работающих вне зависимости от экзогенных факторов. Во втором случае более низкие межсистемные зависимости оправданы автономностью функционирования органов и систем, и только в критических случаях централизацией управления межсистемных связей со стороны центральной нервной системы в ракурсе высшей нервной деятельности [27][28].

Таким образом, увеличение частоты достоверных внутрисистемных и особенно межсистемных корреляций морфофункциональных показателей детей и подростков при усилении уровня антропогенной нагрузки территории проживания подтверждает тезис о соизменчивости физиологических и морфологических переменных. Кроме того, это свидетельствует о том, что изменение экологической нагрузки и появление экстремальных для организма факторов приводит к напряжению механизмов адаптации организма [2][9][30]. Эффект антропоэкологических взаимодействий зависит от возраста и пола обследуемых, что свидетельствует о разных по полу механизмах адаптации в процессе роста и развития детей и подростков: несколько большей экочувствительности мальчиков и большей резистентности девочек [7][12][16].

Выявленная объективная картина изменений абсолютных значений показателей физического развития свидетельствует о напряжении механизмов регуляции функций и вовлечении в процесс адаптации модификаций антропометрического статуса.

Выводы

1. Установлены статистически значимые различия морфологических показателей детей и подростков на различных по уровню антропогенной нагрузки территориях: от первого к четверному кластеру длина тела снижалась на 0,82 %, масса тела увеличивалась на 5,02 %, окружность грудной клетки и индекс массы тела возрастали на 1,26 и 6,49 %. Физиометрический паттерн выявил увеличение жизненной емкости легких на 5,56 %, снижение мышечной силы правой кисти на 5,22 % и силы левой кисти на 9,68 %. В кластерах с напряженной и критической экологической нагрузкой отмечено снижение систолического артериального давления на 4,54 %, диастолического артериального давления на 5,89 % и увеличение частоты сердечных сокращений на 2,81 %.

2. При увеличении уровня антропогенной нагрузки возрастало число достоверных корреляций между соматическими и функциональными показателями, наиболее выраженное в группах мальчиков и девочек 9 лет: с 28,2 до 62,8 % и с 25,6 до 55,1 % соответственно. Подтверждены высокие внутрисистемные связи (R = 0,7–0,9, р < 0,05) для блока антропометрических показателей как в абсолютном, так и в интегральном выражениях (площади поверхности тела, индекс массы тела) в тенденциозной зависимости от уровня антропогенной нагрузки.

3. Внутрисистемные связи гемодинамических и физиометрических показателей имеют низкий уровень R = 0,2–0,3 (p < 0,05); при этом изменчивость жизненной емкости легких имела автономную вариацию в кластере 1, но связана с показателями гемодинамики в кластерах 2–4, а в кластере 3 также и с антропометрическими показателями при R = 0,4 (p < 0,05). Корреляционные связи, как внутрисистемные, так и межсистемные, между показателями антропометрии, физиометрии и гемодинамики в группах женского пола разного возраста менее выражены, чем в группах мужского пола, что свидетельствует о большем напряжении механизмов адаптации у мальчиков.

Список литературы

1. Баврина А.П. Современные правила использования методов описательной статистики в медико- биологических исследованиях // Медицинский альманах. 2020. № 2 (63). С. 95–104.

2. Богомолова Е.С., Лангуев К.А., Котова Н.В. Некоторые аспекты состояния здоровья учащихся в связи с применением дистанционных образовательных технологий // Гигиена и санитария. 2022. Т. 101. № 3. С. 317–322. doi: 10.47470/0016-9900-2022-101-3-317-322

3. Гудкова Л.К. Изменчивость как понятие и как основное содержание физиологической (экологической) антропологии. Часть II // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. 2014. № 4. С. 4–17.

4. Бацевич В.А., Степанова А.В., Калюжный Е.А. Сравнение результатов использования хронологического и скелетного (биологического) возрастов как группирующих факторов в межпопуляционных морфологических исследованиях детей и подростков // Вестник Московского университета. Серия 23: Антропология. 2022. № 3. С. 5–16. doi: 10.32521/2074-8132.2022.3.005-016

5. Маклакова О.А., Зайцева Н.В., Эйсфельд Д.А. Особенности формирования сочетанной патологии у детей в условиях загрязнения атмосферного воздуха // Гигиена и санитария. 2020. Т. 99. № 11. С. 1246–1251. doi: 10.47470/0016-9900-2020-99-11-1246-1251

6. Blum M. Estimating male and female height inequality. Econ Hum Biol. 2014;14:103–108. doi: 10.1016/j.ehb.2013.03.002

7. Попова А.Ю., Онищенко Г.Г, Ракитский В.Н., Кузьмин С.В., Кучма В.Р. Гигиена в обеспечении научно-технологического развития страны и санитарно-эпидемиологического благополучия населения (к 130-летию федерального научного центра гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана) // Гигиена и санитария. 2021. Т. 100. № 9. С. 882–889. doi: 10.47470/0016-9900-2021-100-9-882-889

8. Гудкова Л.К. Корреляционный анализ и его значение в экологической антропологии. Часть II // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. 2017. № 4. С. 4–16.

9. Lipton J, Galbraith H, Burger J, Wartenberg D. A paradigm for ecological risk assessment. Environ Manag. 1993;17(1):1-5. doi: 10.1007/BF02393789

10. Губернский Ю.Д., Федосеева В.Н., Маковецкая А.К., Калинина Н.В., Федоскова Т.Г. Эколого-гигиенические аспекты сенсибилизированности населения в жилой среде // Гигиена и санитария. 2017. Т. 98. № 5. С. 414–417. doi: 10.47470/0016-9900-2017-96-5-414-417

11. Май И.В., Зайцева Н.В. Показатели риска и вреда здоровью населения в системе новых механизмов мониторинга и управления качеством воздуха // Здоровье населения и среда обитания. 2022. Т. 30. № 10. С. 7–15. doi: 10.35627/2219-5238/2022-30-10-7-15

12. Smeester L, Fry RC. Long-term health effects and underlying biological mechanisms of developmental exposure to arsenic. Curr Environ Health Rep. 2018;5(1):134-144. doi: 10.1007/s40572-018-0184-1

13. Кучма В.Р., Рапопорт И.К., Сухарева Л.М., Скоблина Н.А., Седова А.С., Чубаровский В.В., Соколова С.Б. Здоровье детей и подростков в школьном онтогенезе как основа совершенствования системы медицинского обеспечения и санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся // Здравоохранение Российской Федерации. 2021. Т. 65. № 4. С. 325–333. doi: 10.47470/0044-197X-2021-65-4-325-333

14. Ефимова Н.В., Мыльникова И.В. Оценка риска для здоровья подростков в зависимости от факторов окружающей среды и образа жизни // Казанский медицинский журнал. 2016. Т. 97. № 5. С. 771–777. https://doi.org/10.17750/KMJ2016-771

15. Morgunov BA, Chashchin VP, Gudkov AB, et al. Health risk factors of emissions from internal combustion engine vehicles: An up-to-date status of the problem. Zdorov'e Naseleniya i Sreda Obitaniya. 2022;30(5):7-14. doi: 10.35627/2219-5238/2022-30-5-7-14

16. Калюжный Е.А. Морфофункциональное состояние и адаптационные возможности учащихся образовательных учреждений в современных условиях. ПИМУ. 2020. 328 с.

17. Мингазова Э.Н., Лебедева У.М., Шигабутдинова Т.Н. и др. К вопросу об особенностях росто-весовых антропометрических показателей детей и подростков, проживающих в различных регионах России // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2021. Т. 29. № 3. С. 481–483. doi: 10.32687/0869-866X-2021-29-3-481-485. EDN: VJDDEW.

18. Богомолова Е.С, Котова Н.В., Максименко Е.О., Олюшина Е.А., Лангуев К.А., Кокурина Е.В. Гигиеническая оценка дистанционного обучения в школах и гимназиях Нижнего Новгорода // Здоровье населения и среда обитания. 2022. Т. 30. № 6. С. 32–39. doi: 10.35627/2219-5238/2022-30-6-32-39

19. Милушкина О.Ю., Скоблина Н.А., Маркелова С.В. и др. Гигиеническая характеристика образа жизни современной студенческой молодежи. В кн.: Здоровье молодежи: новые вызовы и перспективы. Москва, 2019. С. 32–44.

20. Ракитский В.Н., Авалиани С.Л., Новиков С.М. и др. Анализ риска здоровью при воздействии атмосферных загрязнений как составная часть стратегии уменьшения глобальной эпидемии неинфекционных заболеваний // Анализ риска здоровью. 2019. № 4. С. 30–36. doi: 10.21668/health.risk/2019.4.03

21. Kelly P, Matthews A, Foster C. Young and physically active: a blueprint for making physical activity appealing to youth. World Health Organization. Regional Office for Europe; 2012. Accessed March 21, 2023. https://apps.who.int/iris/handle/10665/107304

22. Гелашвили Д.Б., Басуров В.А., Розенберг Г.С. и др. Экологическое зонирование территорий с учетом роли сохранившихся естественных экосистем (на примере Нижегородской области) // Поволжский экологический журнал. 2003. № 2. С. 99–108.

23. Никитюк Д.Б. Никоненко В.Н., Миннибаев Т.Ш. Детская конституциология современные подходы, состояние проблемы и методика исследования // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2013. Т. 12. № 1. С. 10–14.

24. GBD 2016 Russia Collaborators. The burden of disease in Russia from 1980 to 2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018;392(10153):1138-1146. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31485-5

25. Степанова А.В. Демографическое развитие Москвы в начале 2000-х годов // Уровень жизни населения регионов России. 2014. № 4 (194). С. 103–112

26. Oganyan N. Measurement uncertainty and corresponding risk of false decisions. J Phys: Conf Ser. 2019;1420(1):012003. doi: 10.1088/1742-6596/1420/1/012003

27. Малиновский А.А. Элементарные корреляции и изменчивость человеческого организма // Труды Института цитологии, гистологии и эмбриологии. 1948. Вып. 1. С. 136–198.

28. Шмальгаузен И.И. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии. Москва: Наука, 1982. 324 с.

29. Barzylovych А, Ursakii Y, Nadezhdenko A, Mamatova T. The influence of medical services public management on the population’ life quality. WSEAS Trans Environ Dev. 2021;17:619–629. doi: 10.37394/232015.2021.17.60

30. Hennig F, Fuks K, Moebus S, et al. Association between source-specific particulate matter air pollution and hs-CRP: Local traffic and industrial emissions. Environ Health Perspect. 2014;122(7):703-710. doi: 10.1289/ehp.1307081

Об авторах

Е. А. КалюжныйРоссия

Калюжный Евгений Александрович, к.б.н., доцент, доцент кафедры нормальной физиологии им. Н.Ю. Беленкова

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, г. Нижний Новгород, 603950

Р. С. Рахманов

Россия

Рахманов Рофаиль Салыхович, д.м.н., профессор, профессор кафедры гигиены

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, г. Нижний Новгород, 603950

Е. С. Богомолова

Россия

Богомолова Елена Сергеевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гигиены

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, г. Нижний Новгород, 603950

И. В. Мухина

Россия

Мухина Ирина Васильевна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нормальной физиологии им. Н.Ю. Беленкова, директор Института фундаментальной медицины

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, г. Нижний Новгород, 603950

А. А. Курникова

Россия

Курникова Анна Александровна, к.м.н., доцент, доцент кафедры нормальной анатомии

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, г. Нижний Новгород, 603950

А. К. Горбачева

Россия

Горбачева Анна Константиновна, к.б.н., доцент

ул. Моховая, д. 11, г. Москва, 125009

Т. К. Федотова

Россия

Федотова Татьяна Константиновна, д.б.н., профессор, заведующая лабораторией антропоэкологии

ул. Моховая, д. 11, г. Москва, 125009

Р. Н. Мустафин

Россия

Мустафин Рустам Наилевич, к.м.н., доцент, доцент кафедры медицинской генетики и фундаментальной медицины

ул. Ленина, д. 3, г. Уфа, 450008

Рецензия

Для цитирования:

Калюжный Е.А., Рахманов Р.С., Богомолова Е.С., Мухина И.В., Курникова А.А., Горбачева А.К., Федотова Т.К., Мустафин Р.Н. Сравнительная оценка физического развития детей и подростков, проживающих на различных по уровню антропогенной нагрузки территориях. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(3):34-42. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-3-34-42

For citation:

Kalyuzhny E.A., Rakhmanov R.S., Bogomolova E.S., Mukhina I.V., Kurnikova A.A., Gorbacheva A.K., Fedotova T.K., Mustafin R.N. Comparative Assessment of Physical Development of Children and Adolescents Living in Territories with Different Levels of Anthropogenic Load. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(3):34-42. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-3-34-42

.png)