Перейти к:

Современные тенденции санитарной микробиологии в реализации санитарно-эпидемиологического надзора за безопасностью водных объектов

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-10-16-24

Аннотация

Введение. Эпидемическая ситуация на территории Российской Федерация характеризуется ростом острых кишечных инфекций водного происхождения, регистрацией ОКИ неустановленной этиологии до 70 % на отдельных территориях. Имеются случаи возникновения заболеваний бактериальной, вирусной этиологии при использовании воды, соответствующей нормативным требованиям, что свидетельствует о необходимости совершенствования критериев микробиологического контроля безопасности водных объектов.

Цель исследования – научное обоснование целесообразности расширения перечня индикаторных микробиологических показателей и нормативов для объективной оценки безопасности различных водных объектов.

Материалы и методы. Обобщен материал результатов исследований по санитарно-микробиологической оценке качества и безопасности водных объектов (питьевая вода, водоемы, сточная вода) и обоснованы нормативы безопасности воды, предложенные научно-исследовательскими институтами и центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора за период с 2010 по 2020 год. Проведен анализ безопасности питьевой воды и воды водоемов в местах водопользования населения по санитарно-микробиологическим показателям с применением сводных таблиц отчетной формы № 18 за период 2017–2021 гг.

Результаты исследования. Внедрение новых индикаторных показателей и нормативов по обобщенным колиформным бактериям, Escherichia coli, энтерококкам для контроля безопасности различных видов вод обеспечит надежность и гарантии отсутствия в воде патогенных и потенциально патогенных бактерий – возбудителей кишечных инфекций. Превышение нормативных требований в воде по показателю Escherichia coli, энтерококки является достоверным доказательством недавнего поступления фекального загрязнения и потенциальной эпидемической опасности водной среды. Введение показателя Legionella pneumophila для контроля безопасности горячей воды централизованного водоснабжения, воды плавательных бассейнов и аквапарков направлено на предупреждение возникновения заболеваний легионеллезом среди населения. Обсуждение. Унификация терминологии индикаторных показателей для всех видов вод позволяет определить положение эпидемиологической значимости конкретного водного объекта в передаче возбудителей кишечных инфекций и прогнозировать развитие эпидемической ситуации.

Выводы. Соответствие обнаруживаемых индикаторных показателей воды установленным стандартным требованиям и нормативам определяет ее безопасность для здоровья населения, превышение индикаторных показателей свидетельствует о масштабе загрязнения водных объектов и риске развития заболеваний, что является основанием к оперативному принятию управленческих решений и разработке профилактических мероприятий по устранению влияния неблагоприятного фактора.

Ключевые слова

Для цитирования:

Трухина Г.М., Ярославцева М.А., Дмитриева Н.А. Современные тенденции санитарной микробиологии в реализации санитарно-эпидемиологического надзора за безопасностью водных объектов. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;(10):16-24. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-10-16-24

For citation:

Trukhina G.M., Iaroslavtseva M.A., Dmitrieva N.A. Current Trends in Sanitary Microbiology within Implementation of Sanitary and Epidemiological Surveillance of Safety of Water Bodies. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;(10):16-24. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-10-16-24

Введение. Характер и масштабы современного антропогенного воздействия на природную среду вызывают озабоченность в связи с серьезными последствиями здоровью населения России и санитарно-эпидемиологического благополучия объектов среды обитания1 [1][2].

«Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»2 , анализируя вызовы и угрозы, отмечает высокую степень загрязнения и низкое качество воды значительной части водных объектов, деградацию экосистем малых рек, техногенное загрязнение подземных вод в районах размещения крупных промышленных предприятий3 .

Воздействие поллютантов (нефтеуглеводородов, фенолов, тяжелых металлов, поверхностно-активных веществ и др.) приводит к изменению соотношения микробных сообществ в биоценозе водной среды. Бактерии, способные усваивать широкий спектр разнообразных субстратов, сохраняют жизнедеятельность и способны к активному размножению в воде (род Salmonella, Pseudomonas, Аcinetobacter, Bacteroidetes)4 5 [3–9]. С возрастанием интенсивности антропогенной нагрузки на водоток увеличивается доля резистентных бактерий в составе микробного сообщества [10–12].

Воздействие неблагоприятных стрессовых факторов для других видов бактерий приводит не только к фенотипической изменчивости клеток микроорганизмов, но и генетическим повреждениям, формированию некультивируемых форм бактерий, являющихся адаптивной реакцией выживания патогенных микроорганизмов. По данным исследователей, изменение абиотических факторов среды обеспечивало повышение вирулентных свойств у микроорганизмов6 7 [13][14].В основе изменения фактора патогенности лежат закономерности функционирования генов патогенности, мутации, а также перенос генов между микроорганизмами одного или разных видов. Учитывая, что гены, ответственные за патогенные свойства, часто локализуются в плазмидах, можно предположить, что они могут мигрировать в клетки сапрофитных бактерий8 [15].

Вместе с тем в литературе появляются данные о превышении нормативов по санитарно-показательным микроорганизмам и формирующемся загрязнении водоемов, приводящие к росту заболеваемости [16–18].

Регистрируемая заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) на территории Российской Федерации после резкого снижения в 2020 г. (289,16 случая на 100 тыс. населения) в 2021 г. показала тенденцию к росту ОКИ, составив 343,85 случая на 100 тыс. населения, не превышая средний многолетний показатель (555,42). Наблюдается рост ОКИ, вирусной этиологии, уровень норовирусной инфекции в 2021 г. превысил среднемноголетний уровень в 1,8 раза9 [19–22].

В последнее десятилетие в Российской Федерации отмечается увеличение заболеваемости, обусловленной потенциально патогенными микроорганизмами, на 20 %, в отдельных регионах – до 45 %. При этом в группу риска входят дети в возрасте от 1 до 6 лет10 [23][24]. Подобная ситуация сложилась по ряду причин: с одной стороны, это связано с нарушением микробиоты кишечника человека, о чем свидетельствуют результаты исследования 43 % городского населения, проведенные нами, которые выявили нарушения инфраструктурных отношений микрофлоры с преимущественным дефицитом лактобактерий и увеличением условно-патогенной микрофлоры у 65 % детей и взрослых (субкомпенсированная степень); декомпенсированная степень нарушения аутофлоры кишечника определена у 23 % детей [25]. С другой стороны, наблюдается снижение иммунитета у населения, преимущественно в промышленных городах, что приводит к повышению риска и частоты развития заболеваний, обусловленных потенциально патогенными микроорганизмами.

Вызывает тревогу нарастание уровня ОКИ неустановленной этиологии, которое на отдельных территориях достигает 70 %. Исследователи отмечают увеличение ОКИ в летне-осенний период, связанный с отдыхом населения у воды [26]. Все это свидетельствует о необходимости совершенствования критериев микробиологической оценки водных объектов, повышения качества контроля безопасности с позиций пересмотра индикаторных показателей и методов их обнаружения [27][28].

Целью работы являлось научное обоснование целесообразности расширения перечня индикаторных микробиологических показателей и определения нормативов для объективной оценки безопасности различных водных объектов.

Материалы и методы. Обобщен материал результатов лабораторных исследований по санитарно-микробиологическим показателям безопасности водных объектов за период 2010–2020 гг., обоснованы нормативы безопасности питьевой воды, поверхностных водоемов, сточной воды, технической воды по микробиологическим показателям, предложенные научно-исследовательскими институтами и центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, выполненные фильтрационным и титрационным методами исследования.

Для выполнения поставленной цели была создана инициативная рабочая группа из специалистов научно-исследовательских институтов и практического звена Роспотребнадзора, имеющих большой опыт работы и располагающих фактическим материалом экспериментальных и натурных исследований по оценке качества и безопасности питьевой воды, воды поверхностных водоемов, сточной воды. Анализ питьевой воды и воды водоемов в местах водопользования населения по санитарно-микробиологическим показателям проведен за период 2017–2021 гг. с использованием материалов отчетной формы № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации»11.

Результаты. Анализ состояния воды водоемов I и II категории свидетельствует о значительном их загрязнении. Несмотря на тенденцию снижения уровня загрязнения воды водоемов I категории в 2021 г. на 2,87 % по сравнениюс 2017 г., уровень нестандартных проб остается высоким. В воде водоемов II категории уровень антротехногенного загрязнения на протяжении 5 лет остается практически одинаковым, и процент проб несоответствующих гигиеническим нормам по микробиологическим показателям в среднем составил 20,5 % (табл. 1). Структурный анализ индикаторных показателей, определяющих загрязнение воды водоемов I и II категории, характеризуется значительной долей выявляемости общих колиформных бактерий (до 89 %) и тенденцией к увеличению в 2021 г. термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ), доля которых составляет 59,38 и 54,24 % соответственно; повышенной выявляемостью колифагов (7,7 и 6,51 % соответственно); определением патогенной микрофлоры в воде (0,54 и 1,56 % соответственно), что свидетельствует о загрязнении водоемов хозяйственно-бытовыми стоками. Морская вода остается более чистой. В структуре выделенных индикаторных микроорганизмов на долю ТКБ в 2021 г. приходилось 35,89 %, колифагов – 2,07 %, патогенных бактерий – 0,09 % (табл. 1).

Таблица 1. Многолетняя динамика состояния водных объектов в местах водопользования населения

Table 1. Long-term dynamics of the state of water bodies in places of water use of the population

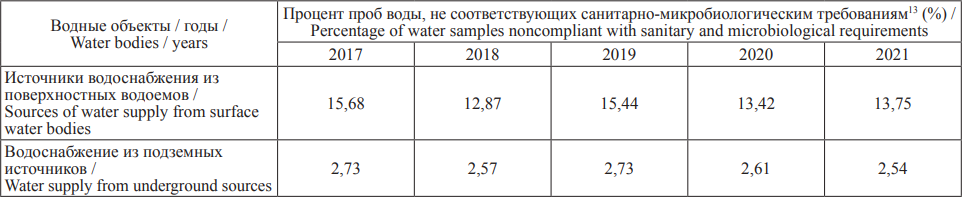

Обобщение результатов микробиологического исследования воды источников питьевого централизованного водоснабжения в динамике наблюдения за 5 лет позволяет в целом говорить о снижении доли проб воды поверхностных источников, не соответствующих санитарномикробиологическим требованиям, в 2021 г. на 1,93 % по сравнению с 2017 г. и доли проб воды из подземных источников на 0,19 % (табл. 2). Однако источники питьевого централизованного водоснабжения из поверхностных водоемов продолжают оставаться под воздействием загрязняющих веществ, что осложняет процесс водоподготовки и представляет потенциальный риск для потребителей. Питьевая вода распределительной сети может создавать риск возникновения заболеваний среди населения что подтверждается ежегодной регистрацией (свыше 2,5 %) проб, не соответствующих микробиологическим требованиям. Доля общих колиформных бактерий в структуре исследований безопасности питьевой воды распределительной системы за 2021 год составила 98,15 %, колифагов – 0,28 %.

Таблица 2. Доля проб воды источников водоснабжения, не соответствующих санитарно-микробиологическим требованиям

Table 2. The proportion of water samples taken from water supply sources noncompliant with sanitary and microbiological

requirements

Питьевая вода нецентрализованного водоснабжения по-прежнему остается в зоне неблагоприятного влияния поверхностных сточных вод, при этом регистрируется значительный процент проб, не соответствующих санитарно-микробиологическим требованиям, поэтому разработанные профилактические мероприятия являются недостаточно эффективными. Доля общих колиформных бактерий в структуре исследований безопасности питьевой воды нецентрализованного системы водоснабжения за 2021 г. составила 97,24 %, колифагов – 2,74 % и Pseudomonas aeruginosa – 0,01 % (табл. 3).

Таблица 3. Доля проб питьевой воды, не соответствующих по санитарно-микробиологическим показателям

Table 3. The proportion of potable water samples noncompliant with sanitary and microbiological requirements

Необходимость пересмотра действовавших санитарных норм и правил диктовалась тем, что в последние годы сложилась ситуация на территории Российской Федерации, которая характеризуется увеличением роста острых кишечных инфекций водного происхождения, повышением процента ОКИ неустановленной этиологии, при этом качество питьевой воды по микробиологическим показателям имеет тенденцию к незначительному снижению, процент проб воды водоемов определяется практически на одном высоком уровне загрязнения, регистрируются нестандартные пробы в распределительных системах. Кроме того, получены новые научные данные, свидетельствующие о том, что микробиологические критерии и нормативы не обеспечивают в полной мере безопасность воды для здоровья населения. Имеют место случаи возникновения заболеваний бактериальной, вирусной этиологии при использовании воды, соответствующей нормативным требованиям [29][30].

В этой связи рабочей группой был предложен расширенный спектр индикаторных микроорганизмов для контроля за безопасностью питьевой воды и воды водоемов в местах водопользования населения и в зонах рекреации с учетом международных данных (ВОЗ) и оценки риска для здоровья населения, который был одобрен и введен в СанПиН 2.1.3685–2114 15.

Следует отметить, что при обсуждении санитарно-показательных микроорганизмов в первую очередь учитывалось наличие основных индикаторных свойств у микроорганизма, предлагаемого в качестве показателя для контроля безопасности воды. Принципы индикаторности бактерий впервые сформулированы и изложены в 1969 г.16 и дополнены научно обоснованными положениями о том, что для индикаторного микроорганизма решающее значение при совместном культивировании строгих аэробов и факультативно-анаэробных бактерий имеют активная подвижность, дыхательная функция и соотношение концентрации конкурирующих ассоциантов; при одномоментном культивировании двух строгих аэробов с исключением пространственного разделения выживает микроорганизм с преобладанием антагонистического потенциала. Вместе с тем принималась во внимание компетентность специалистов аккредитованной лаборатории, где проводились исследования; объективность предлагаемого перечня индикаторных микробиологических показателей, подтверждаемых многолетними исследованиями качества воды из разных участков объекта и доказанных разными современными методами выделения, в том числе методом экспрессной диагностики; адекватность нормативов, подтверждаемых потенциальным или реальным риском эпидемической опасности среды обитания для населения и способных прогнозировать эпидемическую обстановку в любом регионе.

Для оценки безопасности водных объектов в практику работы лабораторий с 1 января 2022 г. введены новые индикаторные микроорганизмы и нормативы согласно СанПиН 2.1.3685–21, раздел III «Нормативные требования безопасности воды». В качестве основных включены следующие микробиологические показатели: общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, Escherichia coli, энтерококки, колифаги, споры сульфитредуцирующих клостридий; в качестве дополнительных: Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila, Candida albicans.

Показатель «определение патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов» по СанПиН 2.1.4.1074–0117 разделен на показатели: возбудители кишечных инфекций бактериальной природы, определяемый в 1 дм3 воды, и возбудители кишечных инфекций вирусной природы, определяемый в питьевой воде, воде водоемов, бассейнов и аквапарков в 10 дм3 . Подобный подход продиктован тем, что в последние годы исследователи отмечают возникновение кишечных инфекций, ассоциированных с потенциально патогенными бактериями и этиологически обусловленных широким спектром вирусов.

Объем паразитологических исследований увеличен с введением показателей – цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов для водных объектов (кроме горячей воды).

В данной статье целесообразно остановиться на обосновании применения отдельных индикаторных показателей.

Введен показатель «Обобщенные колиформные бактерии» вместо общих колиформных бактерий с сохранением аббревиатуры ОКБ и прежними единицами измерений. Термин не имеет аналогов в международной практике при оценке безопасности водных объектов. На протяжении 24 лет для санитарно-эпидемиологического контроля питьевой воды в России использовался показатель «Общие колиформные бактерии (ОКБ)», который был введен в санитарную практику нашей страны с целью гармонизации с международными стандартами и таким показателем, как Total coliforms18 [31]. Методы идентификации показателя были заложены в европейских странах, при этом учитывались только лактозопозитивные энтеробактерии фекального происхождения, входящие в семейство Enterobacteriaceae. Эпидемиологическая значимость лактозопозитивных бактерий родов Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, наиболее часто выделявшихся из объектов внешней среды, была этиологически сопряжена с регистрируемыми на тот период кишечными инфекциями. В последние годы в связи с нарастанием антропогенной нагрузки на водоемы, потеплением микроклимата, изменением пищевого поведения людей, ввозом импортных пищевых продуктов из различных, в том числе экзотических, стран мира и бесконтрольным применением антибиотиков широкого спектра действия начали утрачиваться некоторые фенотипические свойства бактерий. По нашим наблюдениям, в посевах из водной среды, сточной воды и от больных стали определяться кишечные палочки с потерей лактозного признака и металлического блеска, меняются морфологические признаки клебсиелл (истончение мукоидного слоя). В этой ситуации подтверждением родовой принадлежности таких атипичных колоний могло быть введение такого общего признака характерного для семейства Enterobacteriaceae, как ферментация D-глюкозы до кислоты и образования газа [32][33]. Введение дополнительного теста для подтверждения фекального загрязнения воды позволяет одновременно не пропустить в посеве лактозоотрицательныепатогенные бактерии (Salmonella, Shigella) и условно-патогенные бактерии других родов. В этих условиях термин «общие колиформные бактерии» был не правомерен и заменен на показатель «Обобщенные колиформные бактерии». Определение по двум биохимическим признакам даст возможность выявления как лактозоположительных, так и лактозоотрицательных бактерий семейства Enterobacteriaceae, гарантируя отсутствие в воде патогенных бактерий. Введение показателя «Обобщенные колиформные бактерии» не представляет методической сложности для бактериологов и потребует минимальных экономических затрат. Ответ результатов анализа может быть получен через 24–48 часов. Показатель «Обобщеные колиформные бактерии» принят для всех видов вод.

Показатель Escherichia соli (E. сoli) для санитарно-микробиологического контроля качества питьевой воды и воды водоемов принят взамен показателя «Термотолерантные колиформные бактерии» как более адекватный индикатор недавнего поступления фекального загрязнения, свидетельствующий о потенциальной эпидемической опасности воды и требующий немедленного принятия мер по их устранению. Наличие E. сoli в питьевой воде свидетельствует о ее недавнем загрязнении фекальными стоками. Показатель E. coli является частным случаем колиформ и введен для гармонизации с международными требованиями качества воды ЕС, ВОЗ, национальными стандартами практически всех стран мира. Показатель Е. coli обеспечивает наилучшие признаки определения свежего фекального загрязнения в питьевой воде и воде водоемов, что не могут обеспечить термотолерантные колиформные бактерии, поскольку кишечные палочки способны расти как при 37 °С, так и при 44 °С и превалируют в фекалиях человека и животных по сравнению с другими представителями термотолерантных колиформ, а также они способны образовывать в водопроводной системе биопленки [34]. Для идентификации E. coli доступны быстрые, чувствительные, простые и специфические методы. При анализе проб питьевой воды, не соответствующих требованиям по термотолерантным колиформным бактериям, в 95 % и более проб обнаруживали E. coli, то есть показатель E. coli более надежно определял поступление свежего фекального загрязнения воды и обеспечивал оперативность в принятии мер по устранению неблагоприятной ситуации. Показатель E. сoli предложен для всех видов вод. Единицы измерения – КОЕ/100 см3 . Нормативы остались без изменения для питьевой воды и воды водоемов. Снижены нормативы для технической воды открытых систем оборотного водоснабжения для ручных и автоматических моек автомобильного транспорта и открытых систем технического водоснабжения для полива улиц и зеленых насаждений с нормативом 100 КОЕ/100 см3 , что позволит снизить риск возникновения заболеваний среди персонала и населения. Показатель энтерококки введен для санитарно-эпидемиологического контроля безопасности водных объектов, гармонизации с международными требованиями (ЕС и ИСО), отвечает требованиям, предъявляемым к индикаторным показателям, энтерококки являются постоянными обитателями кишечника человека и животных, в большом количестве выделяются во внешнюю среду. Обнаружение их в почве, воде поверхностных и подземных источников свидетельствует о фекальном загрязнении этих объектов. Энтерококки дополняют оценку качества питьевой воды, т. к. являются более устойчивыми к воздействию факторов окружающей среды и некоторым дезинфектантам при водоподготовке. Нормативы для питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения, воды плавательных бассейнов определены на уровне отсутствия КОЕ в 100 см3 , для воды источников поверхностных водоемов и сточной воды в местах выпуска в водоемы не более 100 КОЕ/100 см3 , в зонах рекреации не более 10 КОЕ/100 см3 . Основанием для введения данных нормативов явились обобщенные материалы многолетних натурных исследований научно-исследовательских организаций, которые изложены в статьях. Метод выделения энтерококков из воды валидирован и описан МУ 2.1.4.1184–0319, МУК 4.2.2959–1120, МУК 4.2.2217–0721.

Показатель Legionella pneumophila введен впервые для контроля воды горячего централизованного водоснабжения, плавательных бассейнов и аквапарков. Норматив – не более 100 КОЕ/дм3 в горячей воде. Введен как показатель контроля безопасности систем горячего водоснабжения и определяется по эпидемическим показаниям и при проведении мониторинговых исследований не реже 2 раз в год. При наличии эпидемических показаний и/или превышении нормативов анализ проводится ежемесячно до достижения установленных норм и устранения причины в соответствии с МУК 4.2.2217–0721. При обнаружении легионелл в системе горячего водоснабжения дополнительно проводятся санитарно-паразитологические исследования воды на наличие цист акантамеб для оценки качества водоподготовки. С целью контроля безопасности воды бассейнов и аквапарков определение Legionella pneumophila проводится в воде с «барботированием» типа «Джакузи», в том числе при использовании горячей воды естественных источников, при температуре воды в бассейне более 28 °С. Нормативным значением является отсутствие колониеобразующих единиц в 1 литре воды.

Обсуждение. Результаты анализа микробиологических исследований воды источников питьевого централизованного водоснабжения, питьевой воды распределительной сети и нецентрализованного водоснабжения в динамике наблюдения за 5 лет свидетельствуют о снижении доли проб воды, не соответствующих санитарно-микробиологическим требованиям к 2021 г. Однако водоемы Iи II категории и источники нецентрализованного водоснабжения продолжают оставаться под воздействием загрязняющих веществ сточных вод и поверхностного стока, что характеризуется высоким процентом проб, не соответствующих микробиологическим требованиям, к 2021 г. (15,06–19,92 %).

В структуре общих колиформных бактерий определяется Е. соli в пределах 70–95 %. Поэтому состояние питьевого водоснабжения до настоящего времени представляет риск для здоровья населения, увеличивается рост острых кишечных инфекций водного происхождения. В этой связи дополнительное введение в качестве основных индикаторных показателей и нормативов (обобщенные колиформные бактерии, Escherichia coli и энтерококки), гармонизированных с международными требования, обеспечат надежность контроля и оценки безопасности питьевой воды, объективное понимание о массивности загрязнения воды источников водоснабжения и водоемов, степени опасности объекта для здоровья населения. Escherichia coli и энтерококки являются хорошим предиктором патогенных заболеваний в зоне рекреации, имеющих точечные источники загрязнения человеческими фекалиями. Обнаружение в пределах норматива Pseudomonas aeruginosa в питьевой воде и воде плавательных бассейнов, аквапарков, Legionella pneumophila в горячей воде и барботированной воде бассейнов позволит предотвратить риск развития ОКИ и оппортунистических заболеваний.

Унификация терминологии индикаторных показателей для всех видов вод обеспечит возможность логически выстраивать эпидемиологическую цепь о значимости конкретного водного объекта в передаче возбудителей кишечных инфекций и прогнозировать развитие эпидемической ситуации.

Вместе с тем нельзя не учитывать особенности формирования микробиоценозов в различных климатических зонах при нарастающей антропотехногенной нагрузке на среду обитания, загрязнении водных объектов новыми продуктами – отходами промышленных предприятий в субъектах Российской Федерации, что может явиться основанием для введения нового дополнительного индикаторного показателя оценки качества водных объектов на данной территории в соответствии со специальной производственной программой, согласованной с территориальными органами местного самоуправления.

Адекватность обнаруживаемых индикаторных микроорганизмов безопасности воды является инструментом к определению вероятности и масштаба неблагоприятных последствий для здоровья населения и принятию управленческих решений по разработке оперативных, краткосрочных и долгосрочных профилактических мероприятий с целью снижения риска развития кишечных и оппортунистических заболеваний, обусловленных водным фактором, среди населения страны.

Выводы

- Внедрение новых индикаторных показателей: обобщенные колиформные бактерии, Escherichia coli, энтерококки и нормативов для санитарноэпидемиологического контроля за безопасностью питьевой воды, воды водоемов, сточной воды обеспечит надежность и гарантии отсутствия в воде патогенных и потенциально патогенных бактерий – возбудителей кишечных инфекций.

- Превышение нормативных требований в воде по Escherichia coli, энтерококкам свидетельствует о ее потенциальной эпидемической опасности и достоверном доказательстве недавнего поступления фекального загрязнения.

- Введение показателя Legionella pneumophila для контроля безопасности горячей воды централизованного водоснабжения, воды плавательных бассейнов и аквапарков предотвратит возникновение легионеллеза среди населения.

1. Потапов А.И., Винокур И.Л., Гиндельскиольд Р.С. Здоровье населения и проблемы гигиенической безопасности. М.: Инфра-М, 2006. 304 с.

2. Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года».

3. Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года».

4. Цыбань А.В., Панов Г.В., Баринова С.П., Мошарова И.В., Кнаб В.А. Экологические свойства и динамика гете- ротрофных микроорганизмов. М: Наука, 2000. 375 с.

5. Недашковская О.И. Морские аэробные гетеротрофные бактерии типа Bacteroidetes: дис. ... д-ра биол. наук. Владивосток, 2007. 240 с.

6. Сомов Г.П. Адаптация патогенных бактерий к абиотическим факторам окружающей среды / Г.П. Сомов, Л.С. Бузолева, Г.П. Сомов, Л.С. Бузолева; Рос. акад. мед. наук. Сиб. отд-ние, НИИ эпидемиологии и микробиологии. Владивосток: Примполиграфкомб., 2004. 167 с.

7. Бухарин О.В., Гинцбург А.Л., Романова Ю.М., Эль-Регистан Г.И. Механизмы выживания бактерий. М.: Медицина, 2005. 366 с.

8. Мойсеенко Н.Н. Совершенствование санитарно-микробиологического контроля прибрежной морской воды в условиях антропогенного загрязнения: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Москва, 1990. С. 28.

9. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2021 году». М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2022. 340 с.

10. Хотько Н.И., Дмитриев А.П. Водный фактор в передаче инфекции. «Экология и здоровье населения» Российской академии естествознания. Пенза, 2002. 232 с.

11. Приказ Росстата от 24.12.2019 № 800 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта Российской Федерации».

12. СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 3-е изд. М.: Федеральный центр гиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2008. 95 с.

13. СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 3-е изд. М.: Федеральный центр гиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2008. 95 с.

14. СанПиН 2.1.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2.

15. ВОЗ. Руководство по обеспечению качества питьевой воды. Женева; 2004.

16. McLellan SL, Daniels AD, Salmore AK. Clonal populations of thermotolerant Enterobacteriaceae in recreational water and their potential interference with fecal Escherichia coli counts. Appl Environ Microbiol. 2001;67(10):4934-4938. doi: 10.1128/ AEM.67.10.4934-4938.2001

17. СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 3-е изд. М.: Федеральный центр гиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2008. 95 с.

18. Трухина Г.М. Санитарная микробиология. В кн.: Лабинская А.С., Блинкова Л.П., Ещина А.С., ред. Общая и санитарная микробиология с техникой микробиологических исследований. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература». СПб., 2019. С. 418—95.

19. МУ 2.1.4.1184–03 «Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116–02 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества”» (с Изменением № 1). М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003. 63 с.

20. МУК 4.2.2959–11 «Методы санитарно-микробиологического, санитарно-паразитологического контроля прибрежных вод морей в местах водопользования населения». М.: Федеральный центр гиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011. 114 с.

21. МУК 4.2.2217–07 «Выявле

ние бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей среды». М.: Федеральный центр гиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2007. 27 с.

Список литературы

1. Онищенко Г.Г. Актуальные задачи гигиенической науки и практики в сохранении здоровья населения // Гигиена и санитария. 2015. Т. 94. № 3. С. 5–9.

2. Чубирко М.И., Пичужкина Н.М., Механтьев И.И., Масайлова Л.А. Оценка эффективности мероприятий по снижению воздействия факторов риска на здоровье населения // Гигиена и санитария. 2010. № 3. С. 7–8.

3. Верхотурцева А.С., Князева Т.Г., Синявский И.В., Верхотурцева Е.С. Влияние мегаполиса на загрязнение поверхностных водоемов тяжелыми металлами (на примере реки Миасс Челябинской области) // Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований. 2016. № 26. С. 8–17.

4. Конева М.Н., Ступникова Н.А. Нефтеокисляющие микроорганизмы как индикаторы нефтяного загрязнения водотоков г. Петропавловска-Камчатского // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 7-2 (109). С. 23–27. doi: 10.23670/ IRJ.2021.109.7.037

5. Ильинский В.В., Поршнева О.В., Комарова Т.И., Коронелли Т.В. Углеводородокисляющие бактериоценозы незагрязненных пресных вод и их изменения под влиянием нефтяных углеводородов (на примере юго-восточной части Можайского водохранилища) // Микробиология. 1998. Т. 67. № 2. С. 267–273.

6. Гоголева О.А., Немцева Н.В. Углеводородокисляющие микроорганизмы природных экосистем // Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН. 2012. № 2. С. 1.

7. Трухина ГМ. Оценка микробиологического риска среды обитания для здоровья населения в системе социально-гигиенического мониторинга // Здравоохранение Российской Федерации. 2008. № 1. С. 43.

8. Иванов Д.В., Егоров А.М. Распространение и механизмы резистентности микроорганизмов штаммов бактерий Pseudomonas // Фарматека. 2007. № 8/9. С. 159–168.

9. Калашников Ю.С. Гигиенические аспекты водопользования населения бассейна верхнего Дона // Здоровье населения и среда обитания. 2018. № 7 (304). С. 31–34. doi: 10.35627/2219-5238/2018-304-7-31-34

10. Безвербная И.П., Бузолева Л.С., Христофорова Н.К. Металлоустойчивые гетеротрофные бактерии в прибрежных акваториях приморья // Биология моря. 2005. Т. 31. № 2. С. 89–93.

11. Alonso A, Sánchez P, Martínez JL. Environmental selection of antibiotic resistance genes. Environ Microbiol. 2001;3(1):1-9. doi: 10.1046/j.1462-2920.2001.00161.x

12. Журавлёв П.В., Панасовец О.П. Алешня В.В., Казачок И.П., Черногорова Т.Н., Деревякина Е.И. Антибиотикорезистентность бактерий, выделенных из воды открытых водоемов // Здоровье населения и среда обитания. 2015. № 5(266). С. 24–26.

13. Бузолева Л.С., Ким А.В., Компанец Г.Г., Богатыренко Е.А. Проявление патогенных свойств у морских бактерий под влиянием антропогенного загрязнения // Экология человека. 2016. № 3. С. 30–36.

14. Журавлев П.В. Алешня В.В., Панасовец О.П. Ферменты патогенности у бактерий, выделенных из воды открытых водоемов // Здоровье населения и среда обитания. 2018. № 1. С. 11–14.

15. Tran JH, Jacoby GA. Mechanism of plasmid-mediated quinolone resistance. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002;99(8):5638-5642. doi: 10.1073/pnas.082092899

16. Ключенович. В.И., Климович С.В., Трешкова Т.С., Бортновский В.Н. Оценка безопасности для здоровья населения водных объектов, используемых в рекреационных целях: Новые подходы // Проблемы здоровья и экологии. 2008. № 4 (18). С. 138–142.

17. Емельянова И.А. Климентова Е.Г Оценка уровня микробного загрязнения поверхностных водоемов городских рекреационных зон Московской области // Актуальные вопросы современной науки: теория, технология, методология и практика: Сборник научных статей по материалам IV Международной научнопрактической конференции, Уфа, 24 ноября 2020 года. Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр "Вестник науки"», 2020. С. 333–337.

18. Механтьев И.И., Клепиков О.В., Куролап С.А., Масайлова Л.А. Оценка связи заболеваемости населения Воронежской области с водным фактором // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 2021. Т. 15. № 3. С. 40–46. doi: 10.24412/2075- 4094-2021-3-2-1

19. Амвросьева Т.В., Поклонская Н.В., Цеханович Н.С., Колесникова О.А., Шилова Ю.А., Лозюк С.К. Опыт использования молекулярных методов для лабораторной диагностики вирусных Оки и типирования их возбудителей на примере Минского региона // Современные аспекты здоровьесбережения: Сборник материалов юбилейной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 55-летию медико-профилактического факультета УО «БГМУ», Минск, 23–24 мая 2019 года / Под редакцией А.В. Сикорского, А.В. Гиндюка, Т.С. Борисовой. Минск: Белорусский государственный медицинский университет, 2019. С. 313–320.

20. Малышев В.В., Змеева Т.А., Носкова Т.В. Качество воды и заболеваемость острыми кишечными вирусными инфекциями детей и взрослых в России // Инфекция и иммунитет. 2016. Т. 6. № 3. С. 63.

21. Савков А.С. Сравнительный анализ заболеваемости острыми кишечными инфекциями взрослого населения // International Scientific Review. 2015. № 5 (6). С. 30–32.

22. Степкин Ю.И., Трухина Г.М., Агеева О.Т. Жарикова О.С. Мониторинг за циркуляцией энтеровирусов в объектах окружающей среды // Здоровье населения и среда обитания. 2010. № 4(205). С. 45–48.

23. Алешня В.В., Журавлев П.В., Панасовец О.П. и др. Роль санитарно-гигиенических факторов в распространении бактериальных кишечных инфекций водным путем // Здоровье населения и среда обитания. 2017. № 10(295). С. 20–23. doi: 10.35627/2219-5238/2017-295-10-20-23

24. Трухина Г.М. Теоретические основы и критерии оценки микробного загрязнения окружающей среды. Здоровье как гигиеническая проблема. Москва: Лукоморье, 2006. С. 268–286.

25. Аксюта Г.В. Дисбактериоз – индикатор здоровья населения в условиях городской среды // Науч труды ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана. Липецк. 2005. вып. 15. С. 478–480.

26. Лаврик Е.П., Трухина Г.М., Кравченко А.Г., Высотин С.А., Высотина А.Т., Дмитриева Н.А. Санитарноэпидемиологические особенности рекреационного водопользования Туапсинского района Краснодарского края // Гигиена и санитария. 2021. Т. 100. № 9. С. 910–916. doi: 10.47470/0016-9900-2021-100-9-910-916

27. Попова А.Ю., Гурвич В.Б., Кузьмин С.В., Орлов М.С., Ярушин С.В., Мишина А.Л. Научная концепция развития нормативно-методической основы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения // Гигиена и санитария. 2017. Т. 96. № 12. С. 1226–1230. doi: 10.18821/0016-9900-2017-96-12-1226-1230

28. Оказова З.П., Автаева Т.А. Использование микроорганизмов в качестве индикаторов загрязнения окружающей среды // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 5. С. 636.

29. Рахманин Ю.А., Иванова Л.В., Артемова Т.З., Гипп Е.К., Загайнова А.В., Максимкина Т.Н. и др. Сравнительная оценка санитарно-эпидемической значимости индикаторных колиформных показателей качества питьевой воды. Гигиена и санитария. 2019. Т. 98 № 3. С. 237—49. https://doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-3-237-249

30. McLellan SL, Daniels AD, Salmore AK. Clonal populations of thermotolerant Enterobacteriaceae in recreational water and their potential interference with fecal Escherichia coli counts. Appl Environ Microbiol. 2001;67(10):4934-4938. doi: 10.1128/AEM.67.10.4934-4938.2001

31. Загайнова А.В., Трухина Г.М., Рахманин Ю.А., Артемова Т.З., Сухина М.А. Обоснование введения индикаторных показателей «Обобщенные колиформные бактерии» и «Escherichia coli» в систему санитарноэпидемиологического контроля безопасности питьевой воды // Гигиена и санитария. 2020. Т. 99. № 12. С. 1353–1359. doi: 10.47470/0016-9900-2020-99-12-1353-1359

32. Рахманин Ю.А., Иванова Л.В., Артемова Т.З. и др. Сравнительная оценка санитарно-эпидемической значимости индикаторных колиформных показателей качества питьевой воды // Гигиена и санитария. 2019. Т. 98. № 3. С. 237–249. doi: 10.18821/0016-9900-2019-98-3-237-249

33. Журавлёв П.В., Алешня В.В., Ковалев Е.В, Швагер М.М. Комплексное изучение микробного риска возникновения острых кишечных инфекций при оценке эпидемической безопасности питьевого водопользования // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2018. Т. 7. № 3(26). С. 7–14. doi: 10.24411/2305-3496-2018-13001

34. Загайнова А.В., Артемова Т.З., Трухина Г.М., Сухина М.А. Гигиеническое нормирование качества и безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения с учетом современной таксономии микроорганизмов // Здоровье и окружающая среда: Сборник материалов международной научнопрактической конференции, Минск, 19–20 ноября 2020 года / Редколлегия: С.И. Сычик (гл. ред.) [и др.]. Минск: Белорусский государственный университет, 2021. С. 55–56.

Об авторах

Г. М. ТрухинаРоссия

д.м.н., профессор, заведующая отделом микробиологических методов исследования окружающей среды,

ул. Семашко, д. 2, г. Мытищи, Московская обл.,141014

М. А. Ярославцева

Россия

заведующая лабораторией бактериологических и паразитологических исследований,

Варшавское ш., д. 19а, г. Москва, 117105

Н. А. Дмитриева

Россия

научный сотрудник отдела микробиологических методов исследования окружающей среды,

ул. Семашко, д. 2, г. Мытищи, Московская обл.,141014

Рецензия

Для цитирования:

Трухина Г.М., Ярославцева М.А., Дмитриева Н.А. Современные тенденции санитарной микробиологии в реализации санитарно-эпидемиологического надзора за безопасностью водных объектов. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;(10):16-24. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-10-16-24

For citation:

Trukhina G.M., Iaroslavtseva M.A., Dmitrieva N.A. Current Trends in Sanitary Microbiology within Implementation of Sanitary and Epidemiological Surveillance of Safety of Water Bodies. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;(10):16-24. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-10-16-24

.png)