Перейти к:

Оценка здоровья подростков по показателям крови при переходе от школьной в университетскую образовательную среду

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-8-44-50

Аннотация

Введение. При переходе от школьной к университетской форме обучения у подростков возможно напряжение адаптационного потенциала организма.

Цель: оценить уровень адаптации в начальный период обучения в университете по показателям крови.

Материалы и методы. У здоровых подростков 17 лет (n = 50) трижды отбирали кровь: на первой неделе, через 2 недели и через 1,5 месяца. Проводили общий анализ крови, определяли белок и белковые фракции, иммуноглобулины А, М и G, гормоны кортизол, тестостерон. По показателям белой крови оценивали состояние неспецифических адаптационных реакций организма.

Результаты. Кортизол превышал или был на верхней границе нормы, по этапам наблюдения превышение выявлено у 50,0–70,0 % подростков. В начале наблюдения по лимфоцитам у 10,0 % диагносцировали состояние стресса, через 1,5 месяца у 35,0 % – реакцию переактивации. Нарастали альбумины и α1 -глобулины; α2-, β-, и γ-глобулины снижались; сывороточные иммуноглобулины М нарастали, иммуноглобулины А были ниже нормы, что свидетельствовало о снижении гуморального иммунитета. Компенсаторная реакция организма проявлялась в виде увеличения среднего объема эритроцита, снижения среднего содержания гемоглобина в эритроците и содержания гемоглобина к клеточному объему, снижения среднего объема тромбоцитов. Повышение альбуминов в совокупности с изменениями, определенными в красной крови, указывало на нарушение водно-электролитного баланса организма, а снижение тестостерона на фоне роста кортизола – на превалировании в организме катаболических процессов.

Заключение. Показатели крови позволяют получить объективную информацию о состоянии организма подростков в начальный период обучения в университете. Они связаны с предыдущим конкурсным отбором, включающим оценку медицинских противопоказаний и физической подготовленности, экзаменами, а также отличными от домашних условиями обучения в организованном коллективе, которые указывают на необходимость их своевременной коррекции.

Для цитирования:

Рахманов Р.С., Богомолова Е.С., Тарасов А.В., Непряхин Д.В. Оценка здоровья подростков по показателям крови при переходе от школьной в университетскую образовательную среду. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;(8):44-50. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-8-44-50

For citation:

Rakhmanov R.S., Bogomolova E.S., Tarasov A.V., Nepryakhin D.V. Health Assessment in Adolescents Transitioning from High School to University Based on Their Hematological Parameters. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;(8):44-50. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-8-44-50

Введение. Установлено, что на первых курсах обучения в высших образовательных заведениях у студентов происходят процессы адаптации к условиям обучения, связанные в том числе и с переходом от школьной к университетской форме подготовки кадров [1–7]. Значительная их доля переезжает в другие регионы страны, что обусловливает еще и процессы акклиматизации [8–10]. Школьники, поступающие в военно-образовательные учреждения, кроме того, должны не иметь медицинских противопоказаний по здоровью, пройти конкурсный отбор по показателям физической подготовленности при выполнении упражнений на скорость (бег на 100 м), выносливость (бег на 3000 м) и силу (подтягивание). Эти требования предъявляются в связи с тем, что они обучаются по стандартам и гражданских вузов, и вузов силовых ведомств, включающих программы боевой, общественно-государственной подготовки1 2 [11]. Такая совокупность факторов новой среды обитания может быть дискомфортной, вызывать напряжение адаптационного потенциала организма [12–15].

Цель работы – оценить уровень адаптации в начальный период обучения в университете по показателям крови.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие здоровые подростки 17 лет (n = 50): студенты-первокурсники, которые поступили в военный университет. Участие в исследовании проводилось на основе информированного добровольного согласия.

До начала обучения они в течение двух недель проходили конкурсный отбор, включающий оценку физической подготовки по ряду упражнений на скорость, силу и выносливость. В период исследования они находились в условиях, отличных от обучения в школах (в домашних условиях): условия организованного коллектива по размещению в спальных помещениях, питания, банно-прачечного обслуживания; строгий распорядок и режим дня, физическая подготовка, порядок обучения (учебные часы и самоподготовка).

Проводили забор проб крови в медицинском пункте университета медицинской сестрой путем венопункции локтевой вены трижды: на первой неделе обучения, через 2 недели и через 1,5 месяца. Кровь отбирали системой вакуумного забора в пробирку с гепарином. Пробы в течение 1 часа доставлялись в клинико-диагностическую лабораторию. Общий анализ проводили на гематологическом анализаторе Sysmex ХS-800. Анализировали показатели красной, белой частей крови, тромбоциты3. По показателям белой крови оценивали состояние неспецифических адаптационных реакций организма (НАРО). Число лейкоцитов и лейкоцитарная формула позволяют проводить определение типов НАРО. Сигнальный показатель – относительное содержание лимфоцитов: реакция тренировки – 20–27,5 %, спокойной активации – 28–34 %, повышенной активации – 34,5–40 %, стресса –< 20 % и переактивации –< 41 %4.

Проводили определение белка и белковых фракций: альбумины, α1-, α2-, βи γ-глобулины. Общий белок определяли на фотометре автоматизированном ROKI-6Т производства «Ольвекс Диагностикум» (Россия) с использованием реактивов «Ольвекс Диагностикум». Белковые фракции определяли на устройстве электрофореза УЭФ-01-«Астра» с реактивами «КлиниТест-ЭФ» производства «ЭКО сервис». Содержание альбуминов и глобулинов выражали в процентах от суммарного количества белка.

В «БФУ им. И. Канта» (лаборатория иммунологии и клеточных биотехнологий) в сыворотке крови определяли иммуноглобулины (Ig) классов А, М и G. Использовали метод иммуноферментного анализа (анализатор микропланшетный иммуноферментный (фотометр) Bio-Rad 680 (BioRad LABORATORIES, Inc., США), тест-системы производства фирмы «Вектор – Бест» (Россия)).

Определяли гормоны кортизол и тестостерон. Кортизол, с одной стороны, свидетельствует о выраженности реакции стресса в организме, а с другой (с тестостероном) – о состоянии метаболизма в организме (кортизол характеризует катаболические, тестостерон – анаболические процессы)3. Исследования проведены на цифровом анализаторе крови «ЕА-САЛЮТ ПЛЮС».

Статистическая обработка для непараметрических данных проведена для зависимых (парный критерий Вилкоксона) и независимых выборок (критерий Манна – Уитни). Статистическую значимость считали достоверно различной при р < 0,05.

Результаты. В динамике наблюдения показатели красной и белой частей крови, тромбоциты оставались в границах нормы, но были отмечены следующие особенности. Так, количество эритроцитов, гемоглобин, гематокрит, относительная ширина распределения эритроцитов по объему (стандартное отклонение и коэффициент вариации) статистически значимо не изменялись. Вместе с тем, средний объем эритроцита уже через 2 недели наблюдения был статистически достоверно выше исходного на 1,1 %, а через 1,5 месяца – на 1,3 %. Была отмечена тенденция к снижению среднего содержания гемоглобина в эритроците соответственно на 1,3 и 1,0 %. Снизилось содержание гемоглобина к клеточному объему (средняя концентрация гемоглобина) – на 2,0 и 2,8 % (табл. 1).

Таблица 1. Показатели крови по этапам наблюдения, М ± m

Table 1. Hematological parameters in the freshmen at the stages of observation, М ± m

Примечание: * р – статистически значимые различия между исходным уровнем и через 2 недели и 1,5 месяца.

Note: *statistically different from the initial stage.

Содержание лейкоцитов оставалось в пределах нормы. Количество нейтрофилов не изменилось, как и общее содержание моноцитов, базофилов, эозинофилов. Однако через 1,5 месяца было определено увеличение числа лимфоцитов на 24,9 %. Установлена тенденция нарастания доли относительного содержания лимфоцитов: исходно 30,8 ± 2,1 %, через 2 недели – 33,9 ± 2,3 % (р = 0,2), через 1,5 месяца – 35,1 ± 1,8 % (р = 0,053). Отмечена тенденция снижения относительного содержания нейтрофилов по этапам наблюдения: с 54,5 ± 1,9 до 53,2 ± 2,3 % (р = 0,68) на втором этапе исследования, до 52,6 ± 1,9 % – на третьем этапе (р = 0,57). Также происходило и с относительным содержанием смеси моноцитов, базофилов и эозинофилов: снижение до 14,7 ± 1,5; 12,92 ± 2,0 % (р = 0,39) и 12,3 ± 1,3 % (р = 0,51) соответственно. По лимфоцитам (НАРО) состояние организма оценивалось следующим образом: исходно у 10,0 % – стресса, у 25,0 % – тренировки, у 20,0 % – спокойной активации и у 45,0 % – повышенной активации. Через 1,5 месяца эти показатели изменились: состояние тренировки – у 10,0 %, спокойной активации – у 25,0 %, повышенной активации – у 30,0 % и переактивации – у 35,0 %.

В пределах физиологических было определено снижение среднего объема тромбоцитов к концу наблюдения на 3,0 %.

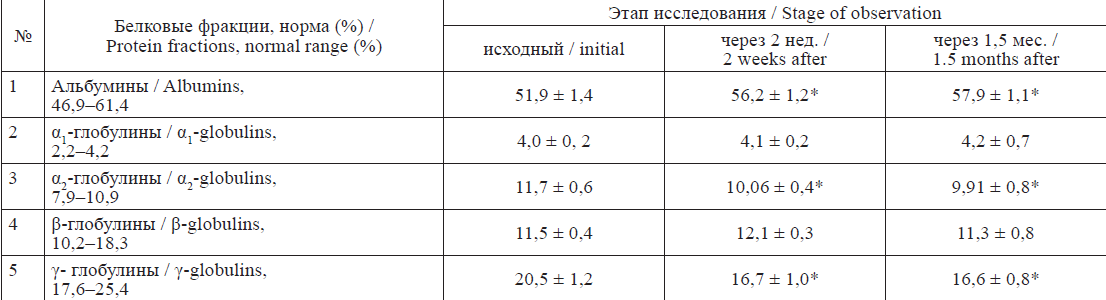

Общий белок в сыворотке крови был в пределах референтных границ и достоверно не изменялся. Однако в структуре его фракций происходили статистически значимые изменения (табл. 2). Например, альбумины постоянно статистически значимо нарастали: соответственно на 4,3 и 6,0 %. Доля α1-глобулинов достоверно не изменялась, а α2-глобулинов – статистически значимо снижалась в пределах референтных границ соответственно на 14,0 и 15,4 %. Доля β-глобулинов статистически значимой динамики не показала, а γ-глобулинов – статистически значимо снижалась на 3,8 и 3,9 %, причем уже через 2 недели наблюдения была ниже границ нормы / в пределах нижней границы (по М ± m).

Таблица 2. Динамика изменения фракций альбуминов по этапам наблюдения, М ± m

Table 2. Changes in albumin fractions in the course of the study, М ± m

Примечание: * р – статистически значимые различия между исходным уровнем и через 2 недели и 1,5 месяца.

Note: *statistically different from the initial stage.

Несмотря на то что средние значения α1-глобулинов по этапам наблюдения были в норме, исходно и до конца наблюдения у 50,0 % исследуемых они превышали верхний референтный интервал. Недостаточный уровень β-глобулинов при первичном исследовании крови был у 20 % подростков, через 1,5 месяца – у 40 %, а снижение относительно исходного значения выявляли у 70 % обследованных. При первичном исследовании содержание γ-глобулинов у 30 % было ниже нормы, через 1,5 месяца – у 80 %.

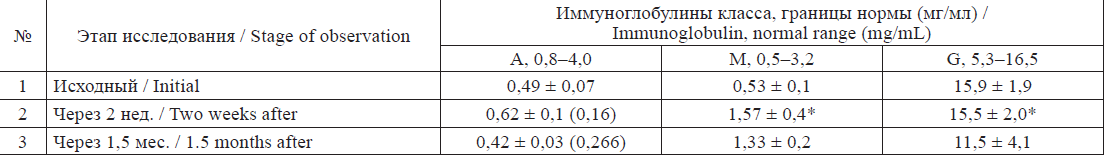

Уровень IgA по этапам наблюдения был ниже нормы, в динамике наблюдения достоверных различий не было определено. Сниженные значения выявлялись у 90,0 % обследованных лиц (табл. 3). IgM в начале наблюдения был в пределах нормы, но уже через 2 недели групповое значение данного иммуноглобулина возросло в 3,0 раза. Этот рост был определен у всех 100,0 % обследованных подростков. Превышающий исходное значение в 2,5 раза уровень IgM сохранялся 1,5 месяца. IgG исходно и по этапам наблюдения был в пределах нормы, статистических различий по этапам наблюдения не было, хотя наблюдалась тенденция к снижению его уровня.

Таблица 3. Содержание сывороточных иммуноглобулинов в сыворотке по этапам наблюдения, М ± m

Table 3. Serum immunoglobulin levels in the freshmen at the stages of observation, M ± m

Примечание: * р – статистически значимые различия между исходным уровнем и через 2 недели и 1,5 месяца.

Note: *statistically different from the initial stage.

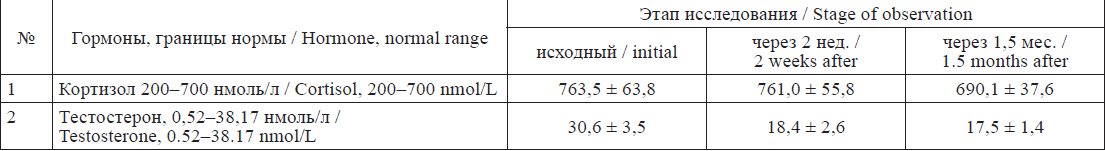

При первом и втором исследовании крови кортизол превышал референтную границу; эти средние значения достоверно друг от друга не различались (табл. 4). Через 1,5 месяца он был в пределах границ нормы, но средняя величина также достоверно от исходного значения не отличалась (р = 0,24). Несмотря на это, доли лиц с превышающим границу нормы с 50,0 % при первом исследовании крови возросла до 70,0 % при втором, а через 1,5 месяца несколько снизилась – до 60,0 %.

Таблица 4. Показатели гормонов в крови подростков по этапам наблюдения, М ± m

Table 4. Hormone blood levels in the adolescents at the stages of observation, М ± m

Тестостерон по этапам наблюдения был в пределах границ нормы, но уже через 2 недели наблюдения его уровень статистически значимо снизился на 39,9 % (р = 0,02), а через 1,5 месяца – на 42,8 % (р = 0,001). Снижение на каждом этапе наблюдения было определено у 100 % обследованных подростков.

Обсуждение. Начало обучения подростков в военном университете шло после периода отбора, при котором они испытали значительные физические и нервно-психические нагрузки. Резко изменился привычный домашний стиль жизни, обусловленный организованным коллективом. Вероятно, это отразилось на их здоровье, что подтверждали показатели гормона стресса кортизола. Его средние значения превышали или были на верхней границе нормы; по индивидуальным данным определено нарастание доли лиц, у которых было отмечено увеличение кортизола в крови выше нормы с 50,0 до 70,0 %.

О нарастании реакции стресса у подростков свидетельствовали показатели неспецифических адаптационных реакций организма4. Уже в начале наблюдения по лимфоцитам у 10,0 % подростков диагносцировали состояние стресса, а через 1,5 месяца у 35,0 % зарегистрирована реакция переактивации.

Данные оценки показателей крови доказывали, что нагрузки, связанные и с предварительным конкурсным отбором по состоянию физической подготовленности, и с экзаменами, и с изменением режима дня, были неадекватными для подростков. Так, нарастание альбуминов было следствием физических нагрузок и возможной дегидратации организма, рост α1-глобулинов, которые включают белки острой фазы, могло быть следствием стрессовых, воспалительных реакций в организме, а снижение β-глобулинов, к которым относят комплементы, участвующие в иммунном отклике, – как реакция иммунной системы. Отрицательная динамика γ-глобулинов доказывала снижение гуморального иммунитета5 6 [16][17]. Следствием неадекватных нагрузок могла быть реакция со стороны тромбоцитов3.

Известно, что физические нагрузки влияют на активность иммуноглобулинов, приводя к повышению IgМ, снижению количества иммуноглобулинов IgА и IgG, которое связывают с синдромом иммунной дисфункции6 [16–30]. В нашем случае наблюдался практически такой же эффект. Режим дня включал утреннюю физическую зарядку (30 мин), учебные занятия (спаренные 1–2-е часы, перерыв 15 мин; спаренные 3–4-й часы, перерыв 15 мин; спаренные 5–6-й часы); самостоятельную подготовку 4 учебных часа. В учебные часы входили также занятия по физической и строевой подготовке. Кроме того, в период обучения студенты выполняют служебные обязанности в условиях постоянной боевой готовности; занятий проводятся вне аудиторий (с использованием реальной боевой техники и вооружения), в условиях, максимально приближенных к боевым, что связано с психологическими и физическими трудностями.

Компенсаторная реакция организма на нагрузки в виде увеличения среднего объема эритроцита, снижения среднего содержания гемоглобина в эритроците и содержания гемоглобина к клеточному объему также доказывает влияние физической нагрузки на организм [31–33]. Повышение альбуминов в совокупности с изменениями, определенными в красной крови, указывало на нарушение водно-электролитного баланса организма, а снижение тестостерона на фоне роста кортизола – на превалирование в организме катаболических процессов3.

Таким образом, в начальный период обучения в условиях военного университета у подростков формируются донозологичекие состояния, которые нуждаются в своевременной коррекции.

Выводы

- Показатели крови позволяют оценивать реакцию организма в начальный период адаптации подростков к обучению в высшем образовательном заведении, обусловленную предыдущими факторами риска для здоровья – физическими и нервно-психическими нагрузками при предварительном отборе школьников, резкой сменой стиля жизни.

- На фоне стресса нарастали негативные явления в состоянии адаптационных реакций организма, гуморального иммунитета, водно-электролитном балансе; в метаболизме превалировали катаболические процессы.

- Результаты исследования доказывают необходимость ранней профилактической работы среди подростков при переходе для обучения из школьной в университетскую среду для сохранения их здоровья на этапе адаптации к ней.

1. Указ Президента РФ от 20 июля 2017 г. № 327 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года».

2. Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25 декабря 2014 г. № Пр-2976).

3. Кишкун А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 779 с.

4. Гаркави Л.Х. Активационная терапия. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2006. 256 с.

5. Бета глобулины это = https://sosudinfo.ru/krov/globuliny/ (дата обращения: 29.05.2022).

6. Роль белковых фракций в крови и опасность изменения их уровня //Url: https://healthcon.ru/rol-belkovyx-frakcijvkrovi-i-opasnost-izmeneniya-ix-urovnya.htmlhttps://healthcon.ru/rol-belkovyx-frakcij-v-krovi-i-opasnost-izmeneniya-ixurovnya. html (дата обращения: 29.05.2022).

Список литературы

1. Глыбочко П.В., Есауленко И.Э., Попов В.И., Петрова Т.Н. Здоровье студентов медицинских вузов России: проблемы и пути их решения // Сеченовский вестник. 2017. № 2(28). С. 4–11.

2. Кику П.Ф., Гельцер Б.И., Сахарова О.Б., Проскурякова Л.А. Здоровье студентов Дальнего Востока и Сибири: социально-гигиенические и организационно-экономические проблемы. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет. 2016. 206 с.

3. Gruzieva TS, Galiienko LI, Pelo IM, Omelchuk ST, Antonuk OY. Health and lifestyle of students' youth: status, problems and ways of solution. Wiad Lek. 2018;71(9):1753-1758.

4. Al-Sejari M. Sociocultural characteristic, lifestyle, and metabolic risk factors among a sample of Kuwaiti male university students. Am J Mens Health. 2017;11(2):308-317. doi: 10.1177/1557988316680937

5. Mishra SR, Neupane D, Shakya A, Adhikari S, Kallestrup P. Modifiable risk factors for major non-communicable diseases among medical students in Nepal. J Community Health. 2015;40(5):863-868. doi: 10.1007/s10900-015-0012-6

6. Коломиец О.И., Петрушкина Н.П., Макунина О.А. Заболеваемость и вегетативный статус студентов-первокурсников как показатели стратегии адаптации к обучению в высших учебных заведениях// Ученые записки. 2015. № 1(119). С. 97-104. doi: 10.5930/issn.1994-4683.2015.01.119.p97-104

7. Гаврилов Ю.Ф., Колесников И.В. Заболеваемость абитуриентов и курсантов университета и пути ее снижения // Морское образование: традиции, реалии и перспективы : материалы научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 31 марта 2015 года. Санкт-Петербург: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, 2015. С. 46–50.

8. Кику П.Ф., Мельникова И.П., Сабирова К.М. Гигиеническая оценка факторов учебно-производственной среды курсантов высшего морского учебного заведения // Экология человека. 2018. № 3. С. 21–26.

9. Коданева Л.Н., Шулятьев В.М., Размахова С.Ю., Пушкина В.Н. Состояние здоровья и образ жизни студентов // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 12-4 (54). С. 45–47. doi: 0.18454/IRJ.2016.54.046

10. Григорьева Е.А., Кирьянцева Л.П. Погодные условия как фактор риска развития болезней органов дыхания населения и меры по их профилактике на примере студенческой молодежи // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2014. № 51. С. 62–68.

11. Пискунов А.Р., Смирнов А.Э., Яцук К.В. Обучение военнослужащих в высших военных учебных заведениях // Молодой ученый. 2016. № 30 (134). С. 398–404.

12. Рахманов Р.С., Тарасов А.В. Оценка заболеваемости, входящей в класс «Болезни органов дыхания», у студентов высших образовательных учреждений в Калининградской области // Санитарный врач. 2019. № 12. С. 66–71. doi: 10.33920/med-08-1912-09

13. Maximov AL, Belkin VSh, Kalichman L, Kobyliansky ED. Adaptive changes in basal metabolic rate in humans in different eco-geographical areas. Coll Antropol. 2015;39(4):887-892.

14. Liu J, Wu X, Li C, et al. Identification of weather variables sensitive to dysentery in disease-affected county of China. Sci Total Environ. 2017;575:956-962. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.09.153

15. Будук-оол Л.К., Ховалыг А.М., Сарыг С.К. Психологические особенности студентов первокурсников, проживающих в условиях климатогеографического и социального напряжения Республики Тува // Экология человека. 2016. № 3. С. 37–42.

16. Елисеев Д.Н. Компенсаторные процессы в системе крови в условиях гипотермического воздействия // Журнал фундаментальной медицины и биологии. 2018. № 1. С. 32–36.

17. Ojanen T, Jalanko P, Kyröläinen H. Physical fitness, hormonal, and immunological responses during prolonged military field training. Physiol Rep. 2018;6(17):e13850. doi: 10.14814/phy2.13850

18. Толстой О.А., Цыган В.Н. Синдром иммунной дисфункции у высококвалифицированных спортсменов и его коррекция цитаминами // Известия Российской Военно-медицинской Академии. 2019. Т. 38. № S3. С. 249–255.

19. Кубасов Р. В., Лупачев В. В. Динамика содержания общих сывороточных иммуноглобулинов у моряков во время арктического рейса // Морская медицина. 2016. Т. 2. № 2. С. 25–30. doi: 10.22328/2413-5747-2016-2-2-113-118

20. Меджидова Х.М., Нимаев Ж.Ж., Перервенко О.В., Федоренко Н.А., Алехнович А.В. Функциональное состояние иммунной системы военнослужащих в первый год пребывания на Камчатке // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2018. № 1(73). С. 25–28. doi: 10.5281/zenodo.1194885

21. Goncharenko AYu, Belikova MV. Changes in the concentration of plasma immunoglobulins in untrained and highly skilled athletes as a result of the training process. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. 2019;1(12):10-14.

22. Isaev A, Erlikh V, Zalyapin V, et al. The immune system of athletes of different sports. Pedagogika, Psikhologiya i Mediko-Biologicheskie Problemy Fizicheskogo Vospitaniya i Sporta. 2018;(6):280-286. doi: 10.15561/18189172.2018.0601

23. Keaney LC, Kilding AE, Merien F, Dulson DK. The impact of sport related stressors on immunity and illness risk in team-sport athletes. J Sci Med Sport. 2018;21(12):1192-1199. doi: 10.1016/j.jsams.2018.05.014

24. Khazaei HA, Jalili A, Sanchuli Z. The effect of one over heavy exercise session in serum level of immunoglobins (IgG, IgA and IgM) in SepakTakraw athletes. Ann Biol Res. 2014;5(4):68-73.

25. Melnikov IY, Zhurilo OV, Komarova IA, Sashenkov SL. Humoral factors of immunity depending on the skill levels of athletes. Gazzetta Medica Italiana – Archivio per le Scienze Mediche. 2018;177(Suppl. 1 to No. 3):56-61. doi: 10.23736/S0393-3660.18.03800-7

26. McKune A, Starzak D, Semple S. Repeated bouts of eccentrically biased endurance exercise stimulate salivary IgA secretion rate. Biol Sport. 2015;32(1):21-25. doi: 10.5604/20831862.1126324

27. Pasiakos SM, Margolis LM, Murphy NE, et al. Effects of exercise mode, energy, and macronutrient interventions on inflammation during military training. Physiol Rep. 2016;4(11):e12820. doi: 10.14814/phy2.12820

28. Cullen T, Thomas AW, Webb R, Hughes MG. Interleukin-6 and associated cytokine responses to an acute bout of high-intensity interval exercise: the effect of exercise intensity and volume. Appl Physiol Nutr Metab. 2016;41(8):803-808. doi: 10.1139/apnm-2015-0640

29. Mastorakos G, Pavlatou M, Diamanti-Kandarakis E, Chrousos GP. Exercise and the stress system. Hormones (Athens). 2005;4(2):73-89.

30. Forti LN, Van Roie E, Njemini R, et al. Effects of resistance training at different loads on inflammatory markers in young adults. Eur J Appl Physiol. 2017;117(3):511-519. doi: 10.1007/s00421-017-3548-6

31. Пятибрат Е.Д., Апчел В.Я., Цыган В.Н., Гордиенко А.В., Цыган Н.В. Характеристика показателей гомеостаза у военнослужащих, участников локальных конфликтов, при психосоматических нарушениях // Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2011. № 1 (33). С. 107–111.

32. Семенова Е.И. Миронова, З.Н. Кривошапкина Л.Д. и др. Индексы эритроцитов в оценке адаптационных реакций организма высококвалифицированных спортсменов Якутии // Теория и практика физической культуры и спорта. 2018. № 10. С. 16–18.

33. Morgado JP, Matias CN, Monteiro CP, et al. Comparison of immunohematological profile between endurance- and power-oriented elite athletes. Appl Physiol Nutr Metab. 2017;42(3):257-262. doi: 10.1139/ apnm-2016-0435

Об авторах

Р. С. РахмановРоссия

д.м.н., профессор, профессор кафедры гигиены,

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, г. Нижний Новгород, 603950

Е. С. Богомолова

Россия

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гигиены,

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, г. Нижний Новгород, 603950

А. В. Тарасов

Россия

к.м.н., доцент, доцент кафедры педиатрии и профилактической медицины,

ул. А. Невского, д. 14, г. Калининград, 236041

Д. В. Непряхин

Россия

к.м.н., доцент кафедры гигиены,

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, г. Нижний Новгород, 603950

Рецензия

Для цитирования:

Рахманов Р.С., Богомолова Е.С., Тарасов А.В., Непряхин Д.В. Оценка здоровья подростков по показателям крови при переходе от школьной в университетскую образовательную среду. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;(8):44-50. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-8-44-50

For citation:

Rakhmanov R.S., Bogomolova E.S., Tarasov A.V., Nepryakhin D.V. Health Assessment in Adolescents Transitioning from High School to University Based on Their Hematological Parameters. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;(8):44-50. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-8-44-50

.png)