Перейти к:

Общая и профессиональная патология при производстве чернового никеля и меди

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-5-76-85

Аннотация

Введение. Условия труда при производстве чернового никеля и меди создают повышенный риск развития профессиональной патологии.

Цель настоящего исследования – получение новых данных о развитии нарушений здоровья у работников, осуществляющих производство чернового никеля и меди в Арктике.

Материалы и методы. Проведен анализ формирования общей и профессиональной патологии у 760 работников, занятых в производстве чернового никеля и меди в 2008–2020 годах.

Результаты. Основным вредным фактором при переработке файнштейна являются соединения никеля с превышением ПДК на различных технологических участках в 7,6–157,0 раза. По данным периодического медицинского осмотра 2008 года, в структуре общей патологии наиболее распространенными были болезни глаза (18,4 %), костно-мышечной системы (14,7 %) и органов дыхания (12,5 %). С увеличением стажа на каждые 10 лет происходил рост показателей заболеваемости болезней костно-мышечной системы, системы кровообращения и эндокринной системы (p < 0,001). В 2009–2020 годах у 50 из 760 (6,6 %) работников было впервые диагностировано 91 профессиональное заболевание, среди которых преобладали болезни органов дыхания (68,9 %), а средний уровень заболеваемости составил 0,998 случая в год на 100 работников. Наиболее часто профессиональная патология развивалась у машинистов мельниц (16,7 % работников) и плавильщиков (13,4 % работников) с показателями заболеваемости 1,389 и 1,122 случая в год на 100 работников соответственно. Установлено, что частота профессиональной патологии зависела от степени риска ее развития. При исходном очень высоком риске профессиональные заболевания развивались у 32,9 %, высоком риске – у 17,6 %, среднем – у 12,0 %, умеренном – у 2,0 % и низком – у 0,3 % работников.

Заключение. Получены новые данные об особенностях формирования общей и профессиональной патологии при производстве чернового никеля и меди, использование которых позволит проводить их более раннюю и целенаправленную профилактику.

Ключевые слова

Для цитирования:

Кизеев А.Н., Сюрин С.А. Общая и профессиональная патология при производстве чернового никеля и меди. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;(5):76-85. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-5-76-85

For citation:

Kizeev A.N., Syurin S.A. General Medical Conditions and Occupational Diseases in Workers Engaged in Crude Nickel and Copper Production. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;(5):76-85. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-5-76-85

Введение. Получение никеля и меди из сульфидных медно-никелевых руд представляет сложную последовательность взаимосвязанных технологических процессов, в которой важным звеном является разделение и переработка файнштейна. Разделение предварительно измельченного файнштейна происходит во флотомашинах с получением пенного и камерного продуктов, представляющих собой черновые медный и никелевый концентраты. Последующая технология получения частично восстановленного никелевого огарка включает в себя операции обезвоживания никелевого концентрата, его окислительного обжига в печах кипящего слоя и восстановительного обжига в трубчатых вращающихся печах. Основная часть никелевого порошка трубчатых печей поступает на анодную плавку в дуговые электропечи. Готовый металл разливается по изложницам карусельной машины и направляется на электролитическое рафинирование с получением катодных никеля и меди1. Переработка файнштейна сопровождается выбросом в воздух производственных помещений и окружающую атмосферу газов с высоким содержанием диоксида и других соединений серы. Кроме того, образуется пыль, содержащая соединения кремния, металлический никель, оксиды и сульфиды никеля, соединения меди и другие компоненты [1–3].

Несмотря на модернизацию производства, условия труда на медно-никелевых предприятиях в целом, и в пирометаллургических цехах в частности, являются одними из наиболее вредных и опасных [4–6]. Их работники подвергаются воздействию различных по составу и концентрации пылегазовых аэрозолей, приводящих к возникновению характерной для этого вида деятельности респираторной патологии, в том числе злокачественных новообразований [7–9]. Также при пирометаллургическом производстве отмечаются повышенная тяжесть трудового процесса и неудовлетворительные параметры микроклимата рабочих мест. Часто возникает экспозиция к шуму, реже – к локальной и общей вибрации, неионизирующим электромагнитным полям, инфракрасному излучению [7][10][11]. Поэтому, помимо патологии органов дыхания, у работников медно-никелевой промышленности выявляются высокие уровни болезней костно-мышечной и нервной систем, кожи и других органов [12–14]. Поскольку в настоящее время производство никеля в России осуществляется в Арктике, важно принимать во внимание влияние климатических условий региона на состояние здоровья работающего населения [15][16]. Доказано, что сочетание вредных производственных и климатических факторов способно ускорять и изменять развитие профессиональных заболеваний [17].

Таким образом, вопросы сохранения здоровья работников медно-никелевой промышленности не новы, однако они пока далеки от оптимального решения. Поэтому логично полагать, что получение новых знаний об особенностях формирования общей и профессиональной патологии позволит разработать более эффективные способы ее прогнозирования и профилактики.

Цель исследования заключалась в получении новых данных о развитии нарушений здоровья у работников, осуществляющих производство чернового никеля и меди в Арктике.

Материалы и методы исследования. У 760 работников рафинировочного цеха изучены деперсонифицированные базы данных периодического медицинского осмотра 2008 года и первичной профессиональной патологии, установленной у этих же работников в 2009–2020 годах. Исследование носило ретроспективный характер с начальной точкой в 2008 году и конечной точкой в 2020 году. Изменение статуса наблюдаемых лиц (переход в число больных с профессиональной патологией или выбытие из группы наблюдения по другим причинам) отслеживалось ежегодно по кодовому номеру работника предприятия. Списки наблюдаемых лиц предоставлялись администрацией предприятия перед каждым ежегодным периодическим медицинским осмотром. Случаи первичной профессиональной патологии ежеквартально вносились в областной регистр профессиональных заболеваний. В течение 12 лет анализировались конечные точки исследования (случай профессионального заболевания) в сопоставлении с исходным состоянием здоровья наблюдаемого лица в 2008 году. Исходы общих заболеваний, выявленных в 2008 году, но не ставших профессиональными, не являлись предметом настоящего исследования.

Для гигиенической оценки условий труда использованы результаты аттестации рабочих мест и производственного контроля концентрации вредных веществ в воздухе рабочих помещений. Данные периодического медицинского осмотра 2008 года и сведения о первичной профессиональной патологии в 2009–2020 годах были получены в Кольском филиале ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» (Мурманская область, г. Кировск). Вторым источником информации служили результаты социально-гигиенического мониторинга по разделу «Условия труда и профессиональная заболеваемость» населения Мурманской области в 2008–2020 годах (предоставлены ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, г. Москва).

Для обработки результатов исследования были использовано программное обеспечение Microsoft Excel 2016 и программа Epi Info, v. 6.04d. Определялись t-критерий Стьюдента для независимых совокупностей, критерий согласия χ2, относительный риск (ОР) и 95 % доверительный интервал (ДИ). Числовые данные представлены в виде абсолютных значений, процентной доли, среднего арифметического и стандартной ошибки среднего арифметического (M ± m). Критический уровень значимости нулевой гипотезы принимался равным 0,05.

Результаты исследования. Гигиеническая оценка условий труда показала, что основным вредным фактором у работников рафинировочного цеха являются соединения никеля с превышением ПДК по никелю на различных технологических участках в 7,6–157,0 раза. При этом наиболее высокие показатели определялись на участке дробления файнштейна, в электропечном и обжиговом отделениях, отделении пылеулавливания. Превышение концентрации кобальта в 2–4 раза имело место на участке дробления и в электропечном и обжиговом отделении. Концентрация меди на всех производственных участках не превышала гигиенических нормативов (табл. 1). В 2009–2020 годах в цехе не проводилась модернизация технологических процессов, которая приводила бы к смене класса вредности условий труда работников, занятых в производстве чернового никеля и меди.

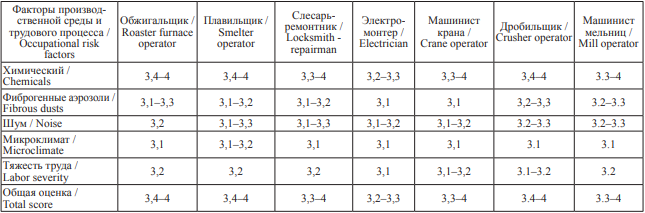

Работники рафинировочного цеха имели высокую степень экспозиции к вредным производственным факторам, соответствовавшей условиям труда классов вредности 3.2–4. Наиболее значимым из них был химический фактор. Меньшее влияние оказывали шум, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, повышенные параметры трудового процесса. Из работников основных специальностей наиболее вредные условия труда отмечались у обжигальщиков, плавильщиков, дробильщиков, машинистов мельниц (табл. 2).

Периодический медицинский осмотр в 2008 году был проведен у 760 работников рафинировочного цеха (95,6 % списочного состава). Среди участвовавших в медицинском осмотре лиц было 675 (88,8 %) мужчин и 85 (11,2 %) женщин. Их средний возраст составил 39,5 ± 0,3 лет, а трудовой стаж – 15,7 ± 0,3 года. Регулярно курили 425 (55,9 %) работников. Экспозиция к табачному дыму, оцененная по индексу курения [18], находилась на уровне 10,30 ± 0,36 пачка/лет.

В число прошедших осмотр вошли 120 (15,8 %) обжигальщиков, 119 (15,7 %) плавильщиков, 114 (15,0 %) слесарей-ремонтников, 86 (11,3 %) электромонтеров, 65 (8,6 %) машинистов крана, 31 (4,1 %) электрогазосварщик, 27 (3,6 %) чистильщиков газоходов и еще 198 работников менее многочисленных специальностей. Не участвовавшие в 2008 году в медицинском осмотре работники в последующем в группу наблюдения не включались.

По результатам медицинского осмотра практически здоровыми (отсутствие заболеваний) были признаны 114 (15,0 %) человек. У остальных 646 (85,0 %) работников выявлялось от одного до десяти хронических непрофессиональных заболеваний, что составило 2,29 ± 0,36 случая у одного работника. На основании результатов медицинского осмотра 15 человек были направлены на обследование в областной центр профпатологии в связи с подозрением на развитие у них профессиональных заболеваний. По данным применяемой нами методики определения вероятности формирования профессиональной патологии (с учетом стажа, возраста, условий труда и установленных непрофессиональных заболеваний) низкий риск определялся у 308 (40,5 %), умеренный – у 247 (32,5 %), средний – у 75 (9,9 %), высокий – у 51 (6,7 %) и очень высокий – у 79 (10,4 %) работников.

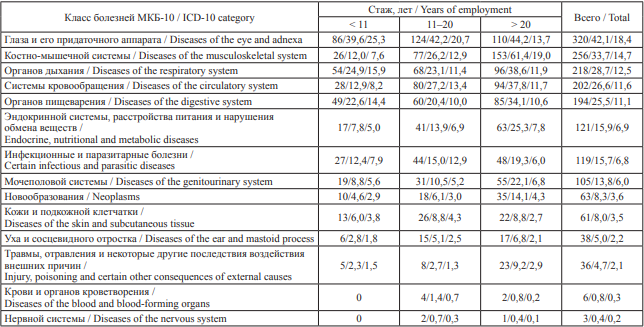

Анализ структуры непрофессиональной патологии, с учетом продолжительности экспозиции к вредным производственным факторам, показал, что у работников рафинировочного цеха наиболее часто выявляются заболевания глаза (первое место), костно-мышечной системы, органов дыхания и пищеварения, системы кровообращения. Показатели заболеваемости этих классов болезней превышают 20 случаев на 100 работников. Реже (5–20 случаев на 100 работников) диагностируются заболевания эндокринной и мочеполовой систем, инфекционные болезни, новообразования, болезни кожи. Нарушения здоровья других классов определялись в единичных случаях. Важно отметить, что курение повышало риск возникновения хронических бронхолегочных заболеваний: ОР = 2,98; ДИ 1,69–5,28; χ2 = 16,0; р < 0,001.

Установлено, что с увеличением продолжительности стажа на каждые 10 лет происходит рост показателей заболеваемости болезней костно-мышечной системы (p < 0,001), системы кровообращения (p < 0,001–0,009) и эндокринной системы (p < 0,001–0,032). При увеличении стажа с 11–20 лет до более 20 лет отмечается рост уровня заболеваемости респираторной патологией (p < 0,001), желудочно-кишечными (p < 0,001), урогенитальными (p < 0,001) заболеваниями, а также новообразованиями (p < 0,001). Значимого влияния изменения продолжительности стажа на распространенность других классов болезней не отмечалось (табл. 3).

Число нозологических форм заболеваний, выявляемых у одного работника, при стаже 11–20 лет было выше, чем при стаже до 10 лет (2,03 ± 0,12 и 1,57 ± 0,11 случая, p = 0,005), а при стаже более 20 лет – выше, чем при стаже 11–20 лет (3,23 ± 0,20 и 2,03 ± 0,12 случая, p < 0,001). За наблюдаемые стажевые периоды в структуре хронических непрофессиональных заболеваний произошли незначительные изменения, которые проявлялись увеличением доли болезней костно-мышечной системы (с 7,6 до 19,0 %, p = 0,016) и снижением доли болезней глаза (с 25,3 до 13,7 %, р < 0,001).

Особенности уровней заболеваемости непрофессиональной патологии были изучены у работников четырех наиболее распространенных специальностей, имеющих отличия в условиях труда (табл. 4). Установлено, что у плавильщиков, по сравнению с обжигальщиками, чаще развивались болезни костно-мышечной (p < 0,001) и мочеполовой (р = 0,003) систем, кожи (p < 0,001) и системы кровообращения (р = 0,002). Также у плавильщиков болезни костно-мышечной системы были более распространены, чем у слесарей-ремонтников (p < 0,001) и электромонтеров (p < 0,001). Помимо этого, у слесарей-ремонтников чаще выявлялись болезни уха по сравнению обжигальщиками (р = 0,049).

В 2009–2020 годах было впервые диагностировано 91 профессиональное заболевание у 50 работников рафинировочного цеха (46 мужчин и 4 женщины), проходивших периодический медицинский осмотр в 2008 году. За 12 лет в связи с выходом на пенсию по старости, установлением профессионального заболевания и сменой места работы из группы наблюдения выбыли 302 человека.

На момент выявления профессиональной патологии средний возраст работников составил 53,2 ± 0,8 года, а трудовой стаж на предприятии – 29,3 ± 0,8 года. Регулярно курили 44 человека с ИК = 16,16 ± 1,09 пачка/лет. Одно профессиональное заболевание было установлено у 23, два – у 17, три – у 7, четыре – у двух и пять – у одного работника, что составило 1,82 ± 0,14 случая/ работник. В течение 12 лет профессиональными больными были признаны 16 плавильщиков, 6 слесарей-ремонтников, 4 обжигальщика, по три дробильщика, машиниста крана, машиниста мельниц и сменного мастера, два флотатора и стропальщика, по одному работнику еще восьми специальностей.

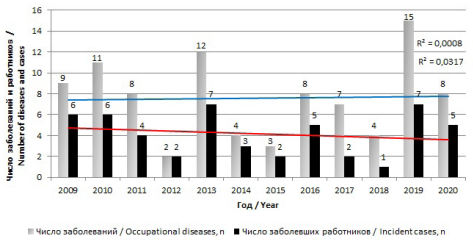

В течение 2009–2020 годов показатели ежегодной выявляемости профессиональной патологии существенно отличались: от 2 (2012 год) до 15 (2019 год) случаев профессиональных заболеваний и от одного (2018 год) до 7 (2013 и 2019 годы) работников, у которых они диагностировались (рисунок). В целом за двенадцатилетний период число заболеваний имело незначительную тенденцию к увеличению (восходящая линия тренда), а число работников – к снижению (нисходящая линия тренда).

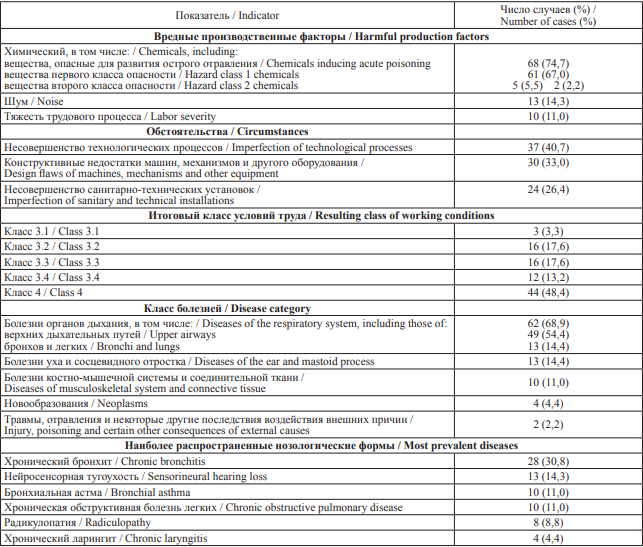

Развитие профессиональных заболеваний у работников рафинировочного цеха обусловливали три вредных производственных фактора (табл. 5). Основным из них был химический фактор, на который приходилось почти три четверти всех заболеваний. В число вредных веществ входили никель, соли никеля в виде гидроаэрозоля, никеля оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштейн, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств). В 67,0 % случаев эти соединения создавали опасность развития острого отравления. Доли остальных двух вредных факторов – шум и повышенная тяжесть трудового процесса – составили соответственно 14,3 и 11,0 %.

Обстоятельствами, делавшими возможным влияние вредных факторов на работников, были несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки машин, механизмов и другого оборудования, а также несовершенство санитарно-технических установок. Почти половина профессиональных заболеваний развивались при условиях труда класса 4. Примерно равные доли (13,2–17,6 %) заболеваний возникали при классах 3.2 – 3.4 и единичные случаи – при классе 3.1. Из пяти классов профессиональных болезней, выявленных у работников рафинировочного цеха, наиболее распространенными (почти 70 % случаев) были заболевания органов дыхания, как верхних дыхательных путей, так бронхов и легких. В 5 раз реже выявлялись болезни уха и костно-мышечной системы. На злокачественные новообразования приходилось 4,4 % заболеваний (рак почек – 2 случая, рак гортани и головного мозга – по одному случаю).

У работников рафинировочного цеха самой распространенной нозологической формой профессионального патологии был хронический бронхит. В 2 раза реже развивалась нейросенсорная тугоухость, в 3 раза реже – бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Время формирования случаев профессиональной патологии после проведенного в 2008 году медицинского осмотра колебалось от 1 года до 12 лет при среднем показателе 6,20 ± 0,53 года. Риск выявления профессиональных болезнейорганов дыхания повышался у работников, которые по данным ранее проведенных медицинских осмотров включались в диспансерную группу «Риск хронических неспецифических заболеваний легких (предбронхит)», имели ранее диагностированный хронический бронхит и/или патологию верхних дыхательных путей: ОР = 13,7; ДИ 7,40–25,6; χ2 = 112,3; р < 0,001. Также среди работников с профессиональной патологией было больше курящих лиц, чем среди работников, не имевших профессиональных заболеваний (p < 0,001).

Вероятность выявления нейросенсорной тугоухости возрастала в случае ранее установленных признаков воздействия шума и начальных нарушений функции слуха: ОР = 21,6; ДИ 7,75–60,2; χ2 = 64,5; р < 0,001. Уровень профессиональной заболеваемости металлургов в 2009–2020 годах составил 0,998 случая в год на100 работников.

В течение 12 лет профессиональная патология сформировалась у 6,57 % работников. Особенности формирования профессиональной патологии изучены в 7 группах специалистов, имевших в своем составе 3 и более заболевших работников. Установлено, что самый низкий минимальный и средний стаж при развитии заболеваний отмечался у слесарей-ремонтников, при этом средний стаж был меньше, чем у плавильщиков (р = 0,050) и машинистов мельницы (р = 0,025).

Также у слесарей-ремонтников выявлялось меньшее число заболеваний у одного работника, чем у плавильщиков (р = 0,004). Более значительно выделенные группы специалистов отличались по доле работников с профессиональной патологией и уровням профессиональной заболеваемости. Их максимальные значения определялись у машинистов мельницы, а минимальные – у обжигальщиков. Различия по первому показателю составили 5,06 раз, а по второму – 4,99 раз (табл. 6).

Таблица 1. Среднесменная концентрация вредных веществ в воздухе рабочих помещений, мг/м3

Table 1. Mean work shift concentrations of industrial pollutants in the workplace air of different production sites, mg/m3

Примечание: ND – не обнаружено.

Notes: MPC, maximum permissible concentration; ND, not detected.

Таблица 2. Класс условий труда у работников наиболее распространенных специальностей

Table 2. Class of working conditions for major jobs

Таблица 3. Структура общей патологии в зависимости от продолжительности стажа (случаи/случаи на 100 работников / % в структуре всех заболеваний)

Table 3. General medical conditions and the length of service of crude nickel and copper production workers (cases / rate per 100 workers / % of all conditions)

Таблица 4. Структура общей патологии у работников основных специальностей (случаи / случаи на 100 работников / % доли в структуре всех заболеваний)

Table 4. General medical conditions in crude nickel and copper production workers of the main jobs (cases / rate per 100 workers / % of all conditions)

Рисунок. Ежегодное число случаев впервые выявляемых профессиональных заболеваний и работников c профессиональными заболеваниями, 2009–2020 гг.

Figure. The annual number of incident occupational diseases and cases in crude nickel and copper production workers, 2009–2020

Таблица 5. Характеристика профессиональной патологии работников рафинировочного цеха

Table 5. Description of occupational diseases in refinery workers

Таблица 6. Характеристика профессиональной патологии у работников различных специальностей

Table 6. Description of occupational diseases in workers of various jobs

Риск развития профессиональной патологии у плавильщиков превышал уровень по цеху в целом (ОР = 2,04; ДИ 1,20–3,47; χ2 = 6,98; р = 0,008), а также был выше, чем у обжигальщиков (ОР = 5,38; ДИ 1,61–5,28; χ2 = 17,9; р = 0,002) и слесарей-ремонтников (ОР = 2,55; ДИ 1,04–6,30; χ2 = 4,54; р = 0,033). Помимо этого, у машинистов мельниц вероятность формирования профессиональной патологии была выше, чем у обжигальщиков (ОР = 6,67; ДИ 1,46–30,5; χ2 = 7,50; р = 0,006).

В течение 12 лет профессиональные заболевания были диагностированы у 32,9 % работников, у которых в 2008 году прогнозировался очень высокий риск их развития. При высоком риске таких работников было 17,6 %, при среднем – 12,0 %, при умеренном – 2,0 % и при низком риске – 0,3 %. Среднее время формирования профессиональной патологии при очень высоком риске составило 3,92 ± 0,62 года. В случае высокого риска оно увеличилось до 6,88 ± 0,92 года, при среднем – до 8,90 ± 0,81 года, при умеренном – до 10,40 ± 0,98 года. В случае низкого риска заболевание возникло только у одного работника через 12 лет после медицинского осмотра. Различия в продолжительности периода формирования патологии были существенными между очень высокой и высокой (р = 0,012), очень высокой и средней (р < 0,001), очень высокой и умеренной (р < 0,001), а также высокой и умеренной (р = 0,024) степенями риска.

Обсуждение. Проведенное исследование обращает внимание, прежде всего, на то, что у работников пирометаллургического передела никеля и меди, занятых переработкой файнштейна, сохраняется повышенный уровень профессиональной заболеваемости. В 2009–2020 годах в обследованной группе работников он превышал общероссийские показатели при всех видах экономической деятельности в 67,0 раза, а при металлургическом производстве – в 16,6 раза2 3 4. Объяснением этому феномену могут служить условия труда на предприятии, включающие характерное для Арктики сочетание вредных производственных и климатических факторов [19][20]. Однако основная причина столь существенных различий, вероятно, заключается в более точном учете данных о заболеваемости при проведении ретроспективного исследования.

В структуре профессиональной патологии работников рафинировочного цеха продолжают преобладать заболевания органов дыхания, и прежде всего хронический бронхит [9][10][21]. Очевидно, что это обусловлено высокими концентрациями вредных веществ (в первую очередь соединений никеля) в воздухе производственных помещений, а также недостаточной эффективностью применяемых средств индивидуальной защиты органов дыхания. Так же, как показывает проведенное исследование, повышает риск формирования профессиональных заболеваний продолжение трудовой деятельности работниками с уже установленной с различной степенью достоверности хронической патологией органов дыхания. Такие лица составляют группу очень высокого риска развития профессиональной патологии (у 32,9 % работников за 12 лет). Однако по различным причинам они продолжают работать по специальности еще в течение от одного года до одиннадцати лет после первичного установления хронического заболевания органов дыхания.

Надо отметить, что вопрос определения оптимальной продолжительности стажа (с учетом баланса «здоровье/экономическая целесообразность») актуален не только в случае профессиональной патологии. Экспериментальными исследованиями доказано, что увеличение по времени экспозиции к соединениям никеля повышает степень их токсического действия на ткани организма человека [22]. Убедительно показан также вклад курения в развитие общей и профессиональной патологии органов дыхания, что подчеркивает важность отказа от этой вредной привычки на максимально раннем этапе производственной карьеры металлургов.

В структуре профессиональной патологии обследованной группы работников 4,4 % заняли злокачественные новообразования. Их локализация в респираторных органах характерна для работников медно-никелевых предприятий [23–25], а заболеваемость значительно превышает показатели в других отраслях промышленности России [26]. Выявленные 2 случая рака почек менее типичны и могут быть объяснены путями выведения никеля из организма [27].

Установлено, что из всех специалистов, занятых в процессе переработки файнштейна, наиболее подвержены развитию профессиональной патологии плавильщики и машинисты мельниц. Поэтому именно эти группы работников нуждаются в улучшении условий труда и совершенствовании медицинских методов сохранения их здоровья. Выполненное исследование доказывает целесообразность установления пяти степеней риска в развитии профессиональной патологии, необходимых для ранней и целенаправленной ее профилактики. При этом особого внимания заслуживает группа работников с очень высоким риском, так как у трети из них в течение 12 лет формируются профессиональные заболевания. Важно, что градация степеней риска может быть выполнена по результатам периодического медицинского осмотра.

Заключение. В структуре общей патологии работников, занятых в производстве чернового никеля и меди, наиболее распространенными являются болезни глаза (18,4 %), костно-мышечной системы (14,7 %) и органов дыхания (12,5 %). С увеличением стажа на каждые 10 лет происходит рост числа болезней костно-мышечной системы, системы кровообращения и эндокринной системы (p < 0,001). В течение 12 лет профессиональная патология развивается у 6,6 % всех работников, а наиболее часто – у машинистов мельниц (16,7 % работников) и плавильщиков (13,4 % работников). Ее уровень в 67 раз превосходит показатели для всех видов экономической деятельности и в 16,6 раза – металлургического производства в России. Для уменьшения профессиональной заболеваемости, помимо снижения экспозиции работников к аэрозолям соединений никеля, необходимы дифференцированные медицинские профилактические мероприятия. Они должны быть ориентированы на степень риска развития профессиональной патологии, который определяется у каждого работника с первого дня трудовой деятельности по данным ежегодных периодических медицинских осмотров.

1. ИТС 12-2019 «Производство никеля и кобальта». Москва: Бюро НДТ, 2019. 187 с.

2. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2011 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2012.

3. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2015 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2016.

4. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2021.

Список литературы

1. Липатов Г.Я., Адриановский В.И., Шарипова Н.П., Борисенко Л.А. Выбросы вредных веществ от металлургических корпусов никелевых заводов // Фундаментальные исследования. 2014. № 10-4. С. 689–692.

2. Касиков А.Г. Пылевые выбросы медно-никелевого производства и последствия их воздействия на организм человека в условиях Крайнего Севера // Вестник Кольского научного центра РАН. 2017. Т. 9. № 4. С. 58–63.

3. Ревич Б.А. Риски здоровью населения в «горячих точках» от химического загрязнения арктического макрорегиона // Проблемы прогнозирования. 2020. № 2 (179). С. 148–157.

4. Thanasias E, Koutsoumplias D, Vlastos D, Halkos G, Matthopoulos D, Makropoulos V. Evaluation of genetic damage to workers in a nickel smelting industry. Occup Dis Environ Med. 2019;7(1):21-35. doi: 10.4236/odem.2019.71003

5. Липатов Г.Я., Адриановский В.И., Гоголева О.И. Химические факторы профессионального риска у рабочих основных профессий в металлургии меди и никеля // Гигиена и санитария. 2015. Т. 94. № 2. С. 64–67.

6. Адриановский В.И., Липатов Г.Я., Кузьмина Е.А., Злыгостева Н.В. Смертность от злокачественных новообразований работающих, занятых в комплексной переработке отходов металлургии меди // Гигиена и санитария. 2020. Т. 99. № 1. С. 32–36. doi: 10.33029/0016-9900-2020-99-1-32-36

7. Гамбарян М.Г. Эпидемиологические особенности хронических респираторных заболеваний в ряде регионов российской Арктики с развитым промышленным производством // Профилактическая медицина. 2014. Т. 17. № 6. С. 71–78.

8. Сюрин С.А., Шилов В.В. Бронхолегочная патология у работников никелевой промышленности: особенности развития, диагностики и клиники // Профилактическая и клиническая медицина. 2015. № 4 (57). С. 50–56.

9. Pavela M, Uitti J, Pukkala E. Cancer incidence among copper smelting and nickel refining workers in Finland. Am J Ind Med. 2017;60(1):87-95. doi: 10.1002/ajim.22662

10. Горбанев С.А., Сюрин С.А. Профессиональная патология у работников медно-никелевой промышленности в Кольской Арктике (1989–2018 гг.) // Здоровье населения и среда обитания. 2020. № 10 (331). С. 22–27. doi: 10.35627/2219-5238/2020-331-10-22-27

11. Никанов А.Н., Чащин В.П., Новикова Ю.А., Гудков А.Б., Попова О.Н. Производственно-обусловленная заболеваемость среди рабочих цветной металлургии при пирометаллургическом способе получения никеля // Медицина труда и промышленная экология. 2021. Т. 61. № 5. С. 305–310. doi: 10.31089/1026-9428-2021-61-5-305-310

12. Рочева И.И., Лештаева Н.Р. Условия труда и состояние здоровья работниц на предприятиях никелевого производства Кольского Заполярья // Экология человека. 2008. № 10. С. 47–49.

13. Черкай З.Н., Шилов В.В. К вопросу о профессиональной заболеваемости работников в горнометаллургической промышленности // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2015. № S7. С. 641–650.

14. Шеенкова М.В. Патология верхних отделов желудочно-кишечного тракта при воздействии аэрозолей цветных металлов // Медицина труда и промышленная экология. 2019. Т. 59. № 9. С. 809–810. doi: 10.31089/1026-9428-2019-59-9-811-812

15. Солонин Ю.Г., Бойко Е.Р. Медико-физиологические аспекты жизнедеятельности в Арктике // Арктика: экология и экономика. 2015. № 1 (17). С. 70–75.

16. Салтыкова М.М., Бобровницкий И.П., Яковлев М.Ю., Банченко А.Д., Нагорнев С.Н. Новый подход к анализу влияния погодных условий на организм человека // Гигиена и санитария. 2018. Т. 97. № 11. С. 1038–1042. doi: 10.18821/0016-9900-2018-97-11-1038-42

17. Сюрин С.А., Ковшов А.А. Условия труда и риск профессиональной патологии на предприятиях Арктической зоны Российской Федерации // Экология человека. 2019. № 10. С. 15–23. doi: 10.33396/1728-0869-2019-10-15-23

18. Чучалин А.Г. Хроническая обструктивная болезнь легких и сопутствующие заболевания // Пульмонология. 2008. № 2. С. 5–14. doi: 10.18093/0869-0189-2008-0-2-5-14

19. Петрова П.Г. Эколого-физиологические аспекты адаптации человека к условиям Севера // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Серия: «Медицинские науки». 2019. № 2(15). С. 29–38. doi: 10.25587/SVFU.2019.2(15).31309

20. Талыкова Л.В., Быков В.Р. Исследование эффектов профессионального воздействия в условия Арктической зоны // Российская Арктика. 2021. № 3 (14). С. 41–53. doi: 10.24412/2658-4255-2021-3-00-04

21. Сюрин С.А., Гущин И.В., Никанов А.Н. Профессиональная патология работников различных производств медно-никелевой промышленности Крайнего Севера // Экология человека. 2012. № 6. C. 8–12.

22. Zhao Y, Cheng N, Dai M, et al. Dynamic variation of histone H3 trimethyl Lys4 (H3K4me3) and heterochromatin protein 1 (HP1) with employment length in nickel smelting workers. Biomarkers. 2017;22(5):420-428. doi: 10.1080/1354750X.2016.1203996

23. Seilkop SK, Lightfoot NE, Berriault CJ, Conard BR. Respiratory cancer mortality and incidence in an updated cohort of Canadian nickel production workers. Arch Environ Occup Health. 2017;72(4):204-219. doi: 10.1080/19338244.2016.1199532

24. Серебряков П.В., Федина И.Н., Рушкевич О.П. Особенности формирования злокачественных новообразований органов дыхания у работников предприятий по добыче и переработке медно-никелевых руд // Медицина труда и промышленная экология. 2018. № 9. С. 9–15.

25. Sciannameo V, Ricceri F, Soldati S, et al. Cancer mortality and exposure to nickel and chromium compounds in a cohort of Italian electroplaters. Am J Ind Med. 2019;62(2):99-110. doi: 10.1002/ajim.22941

26. Ильницкий А.П., Соленова Л.Г. Актуальные вопросы профессионального рака в России // Медицина труда и промышленная экология. 2017. № 3. С. 1-5.

27. Roberts RS, Julian JA, Muir DC, Shannon HS. A study of mortality in workers engaged in the mining, smelting, and refining of nickel. II: Mortality from cancer of the respiratory tract and kidney. Toxicol Ind Health. 1989;5(6):975-993. doi: 10.1177/074823378900500606

Об авторах

А. Н. КизеевРоссия

Кизеев Алексей Николаевич – к.б.н., с.н.с. отдела исследований среды обитания и здоровья населения в Арктической зоне Российской Федерации

2-я Советская ул., д. 4, г. Санкт-Петербург, 191036

С. А. Сюрин

Россия

Сюрин Сергей Алексеевич – д.м.н., главный научный сотрудник отдела исследований среды обитания и здоровья населения в Арктической зоне Российской Федерации

2-я Советская ул., д. 4, г. Санкт-Петербург, 191036

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Кизеев А.Н., Сюрин С.А. Общая и профессиональная патология при производстве чернового никеля и меди. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;(5):76-85. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-5-76-85

For citation:

Kizeev A.N., Syurin S.A. General Medical Conditions and Occupational Diseases in Workers Engaged in Crude Nickel and Copper Production. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;(5):76-85. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-5-76-85

.png)