Перейти к:

Особенности госпитализированной заболеваемости и распространенности болезней эндокринной системы среди детского населения Оренбургской области

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-1-14-20

Аннотация

Введение. В последнее время наблюдается рост заболеваемости детей болезнями эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ. Распространенность и структура эндокринной патологии детского и подросткового возраста значительно отличаются от взрослого и имеют региональные особенности.

Цель. Изучение частоты, структуры и динамики госпитализации детского населения по поводу эндокринных болезней в стационары медицинских организаций Оренбургской области и оценка территориальных особенностей заболеваемости детского населения болезнями эндокринной системы.

Материалы и методы. Проведено исследование всех случаев оказания медицинской помощи пациентов с эндокринными болезнями (ЭБ) на основании базы данных территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области за период с 2016 по 2020 г. Для выявления территориальных особенностей и группировки муниципальных образований по уровням и динамике заболеваемости ЭБ использован иерархический кластерный анализ по методу Варда.

Результаты. Средняя частота госпитализации по поводу ЭБ составила 3,8 случая на 1000 детского населения, занимая в среднем 3,9 % от всех условий оказания медицинской помощи. Дети в возрасте от 0 до 14 лет имеют большую долю стационарного лечения, чем подростки. В структуре госпитализированных больных среди всех детей преобладали нарушения обмена веществ (34,0 %), инсулинзависимый сахарный диабет (22,3 %), гипофункция и другие нарушения гипофиза (12,6 %), ожирение и другие виды избыточности питания (7,1 %), недостаточность питания (5,7 %). Структуры госпитализированных больных среди детей от 0 до 14 лет и подростков существенно отличаются. Анализ территориальных особенностей заболеваемости детского населения болезнями эндокринной системы позволил выделить 3 кластера среди территорий Оренбургской области на основании уровня и динамики распространенности ЭБ у детей.

Выводы. При анализе территориальных особенностей распространенности эндокринных болезней у детей выявлены три кластера территорий. Первый кластер характеризовался средними значениями заболеваемости детей, второй – наивысшими значениями заболеваемости, третий – низкими значениями.

Для цитирования:

Бегун Д.Н., Борщук Е.Л., Сидорова И.Г., Боев В.М., Боева Т.В. Особенности госпитализированной заболеваемости и распространенности болезней эндокринной системы среди детского населения Оренбургской области. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;1(1):14-20. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-1-14-20

For citation:

Begun D.N., Borshchuk E.L., Sidorova I.G., Boev V.M., Boeva T.V. Features of the Hospitalized Incidence and Prevalence of Pediatric and Adolescent Endocrine Disorders in the Orenburg Region. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;1(1):14-20. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-1-14-20

Введение. В последнее время наблюдается общемировая тенденция ухудшения уровня здоровья детского населения вследствие патологии эндокринной системы, о чем свидетельствуют новейшие данные научной литературы, данные медицинских организаций и министерств [1–5]. Наблюдается рост заболеваемости детей болезнями эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ [6–8]. Болезни эндокринной системы у детей в отличие от взрослых, как правило, имеют другую структуру, носят системный характер, имеют тенденцию как к длительному, хроническому течению, так и к появлению осложнений в отдаленном будущем, что, несомненно, ухудшает качество и в дальнейшем продолжительность жизни [9].

В общей структуре заболеваний детей и подростков болезни эндокринной системы, а также инвалидность вследствие данной патологии занимают достаточный удельный вес [10][11]. При рассмотрении этой проблемы в рамках социальной дезадаптации и снижения качества жизни больных эндокринопатиями, наблюдается резкое несоответствие между данными показателями в структуре общей заболеваемости детского населения.

Стоит отметить, что наибольшее медико-социальное значение в структуре эндокринопатий имеет сахарный диабет. Важность данной нозологической единицы обоснована и доказана тем, что с каждым годом неуклонно растет число впервые заболевших детей, отмечается уменьшение возраста при постановке инвалидности, уменьшается продолжительность жизни вследствие сосудистых осложнений, отсутствуют реальные методы профилактики [12][13]. Но по частоте заболеваемости распространены и заболевания щитовидный железы, которые обусловлены недостаточной ее функцией вследствие дефицита йода [13, 14]. Поэтому исследование распространенности эндокринных заболеваний среди детей и подростков имеет большое значение для планирования и проведения мер по улучшению качества эндокринологической помощи, ее доступности, а также повышения уровня «эндокринологической грамотности» врачей первичного звена здравоохранения. Это позволит добиться значительных результатов в социальной адаптации таких детей, предотвращении осложнений и тем самым повышения качества и продолжительности жизни детского населения [15][16].

Сегодня создаются новые подходы к оценке состояния здоровья, позволяющие выявить нозологии, которые имеют наиболее тяжелые последствия как в отдаленном, так и ближайшем будущем и требующие сосредоточения национальных программ здравоохранения [17]. Идея состоит в сокращении «предотвратимых потерь здоровья», критерием которого является уменьшение лет активной жизни вследствие хронизации заболевания, установления инвалидности либо преждевременной смерти.

В нашей стране большая доля населения испытывает значительные трудности в плане доступности специализированной медицинской помощи [18], что приводит к несвоевременной диагностике патологических состояний и неблагоприятным последствиям в прогнозах заболеваний для таких пациентов.

Нужно учитывать и тот факт, что заболеваемость в отдельных субъектах РФ отличается, что связано с территориальными социальноэкономическими и медико-демографическими особенностями каждого субъекта [19–21]. Это также необходимо учитывать при организации эндокринологической помощи.

Таким образом, можно констатировать единство взглядов на данную проблему и сделать выводы о том, что имеется высокая необходимость в научных исследованиях, которые дадут возможность в дальнейшем адекватно организовывать медицинскую помощь в данном направлении с учетом каждого отдельного региона РФ.

Цель исследования – изучение частоты, структуры и динамики госпитализации детского населения по поводу эндокринных болезней в стационары медицинских организаций Оренбургской области и проведение углубленной оценки территориальных особенностей заболеваемости детского населения болезнями эндокринной системы.

Материалы и методы исследования. Для изучения заболеваемости проведено сплошное исследование всех случаев оказания медицинской помощи пациентов с эндокринными болезнями (ЭБ) на основании базы данных территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области за период с 2016 по 2020 г. Фрагмент базы данных включал переменные: даты начала и окончания случая оказания помощи, медицинскую организацию, оказавшую помощь, код диагноза заболевания по МКБ-10, условия оказания помощи, возраст пациентов. Из базы данных были выбраны все случаи оказания медицинской помощи при заболеваниях, относящихся к ЭБ, и сгруппированы на основании МКБ-10 по блокам и нозологическим формам. В разработку были отобраны только дети (младше 18 лет). Общий объем составленной таким образом базы данных включал 194 754 случая оказания медицинской помощи больным ЭБ с января 2016 г. по декабрь 2020 г. включительно. С данной информацией проводилась дальнейшая разработка: расчет интенсивных и экстенсивных показателей, средних величин, анализ динамических рядов. Для выявления территориальных особенностей и группировки муниципальных образований по уровням и динамике заболеваемости ЭБ использован иерархический кластерный анализ по методу Варда с последующей характеристикой каждого кластера. Статистическая обработка материала проводилась с использованием лицензионного программного обеспечения Statistica 10.0, MS Excel с учетом современных требований к обработке и представлению статистической информации.

Результаты исследования. Исследования госпитализированной заболеваемости являются важной составляющей планирования медицинской помощи, оказываемой в условиях стационара, т. к. определяют потребность в ней со стороны состояния здоровья населения.

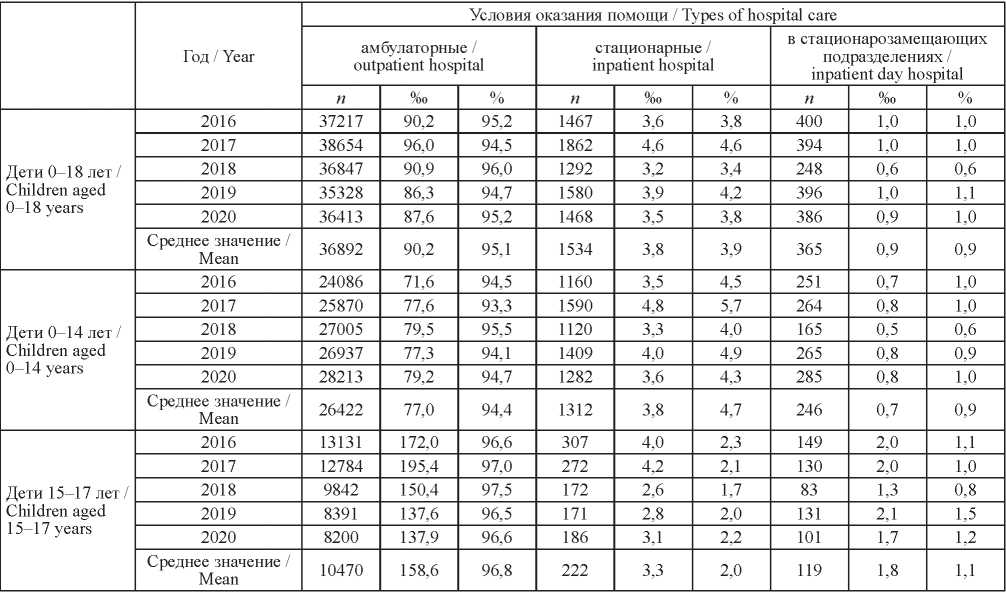

Данные об абсолютном количестве случаев оказания медицинской помощи при ЭБ (графы «абс.»), частоте случаев, рассчитанной на 1000 детского населения (графы «‰»), доле случаев, оказанных в данных условиях от всех условий оказания медицинской помощи (графы «%»), распределенных в динамике по годам отражены в таблице. Кроме представленных случаев имелись также 452 случая оказания скорой медицинской помощи и 348 – доврачебной медицинской помощи, связанной с ЭБ. Подавляющее число детей при ЭБ являлись пациентами поликлиник. Анализ динамики случаев оказания медицинской помощи детям не выявил существенного тренда по годам. В среднем обращаемость в поликлиники по поводу ЭБ составила 90,2 случая на 1000 детского населения, что составляет 95,1 % от всех условий оказания медицинской помощи. Средняя частота госпитализации составила 3,8 случая на 1000 детского населения, занимая в среднем 3,9 % от всех условий оказания медицинской помощи. Лечение в дневных стационарах являлось редким и не превышало 1 случая на 1000 детского населения (не более 1 % от всех условий оказания медицинской помощи). Дети в возрастной группе от 0 до 14 лет имеют несколько большую долю стационарного лечения, чем подростки. Однако частота госпитализации подростков сопоставима с таковой у детей от 0 до 14 лет.

Таблица. Показатели частоты и доли случаев оказания медицинской помощи по условиям оказания при эндокринных заболеваниях у детей

Table. Rates and proportions of endocrine diseases in children by types of hospital health care rendered

В структуре заболеваний госпитализированных больных среди всех детей преобладали нарушения обмена веществ (34,0 %). Далее шли инсулинзависимый сахарный диабет (22,3 %), гипофункция и другие нарушения гипофиза (12,6 %), ожирение и другие виды избыточности питания (7,1 %), недостаточность питания (5,7 %).

Структуры госпитализированных больных среди детей от 0 до 14 лет и подростков существенно (p < 0,001) отличались. Так, среди детей ведущими причинами госпитализации являлись нарушения обмена веществ (38,6 %), второе место занимал инсулинзависимый сахарный диабет (20,0 %), третье и четвертое – другие нарушения гипофиза (10,0 %), ожирение и другие виды избыточности питания (7,5 %), пятое – недостаточность питания (6,4 %).

Среди госпитализированных подростков более половины всех случаев госпитализации составляли инсулинзависимый сахарный диабет (35,8 %), гипофункция и другие нарушения гипофиза (28,1 %). Далее шли нарушения обмена веществ (6,9 %), ожирение и другие виды избыточности питания (4,2 %), нарушения полового созревания (3,1 %).

Важным критерием для планирования стационарной медицинской помощи является продолжительность госпитализации. Средняя длительность госпитализации детей с ЭБ составляла 10 дней. Наиболее типичным временным интервалом являлись границы от 7 до 13 дней. Наибольшая длительность госпитализации имела место при тиреотоксикозе – 16 (12–21) день; наименьшая – при неуточненном сахарном диабете – 5 (2–10) дней.

В то же время следует оговорить, что при формировании заключения не все случаи ЭБ учитываются в базе данных территориального фонда обязательного медицинского страхования, поскольку часть пациентов получали лечение не по ОМС.

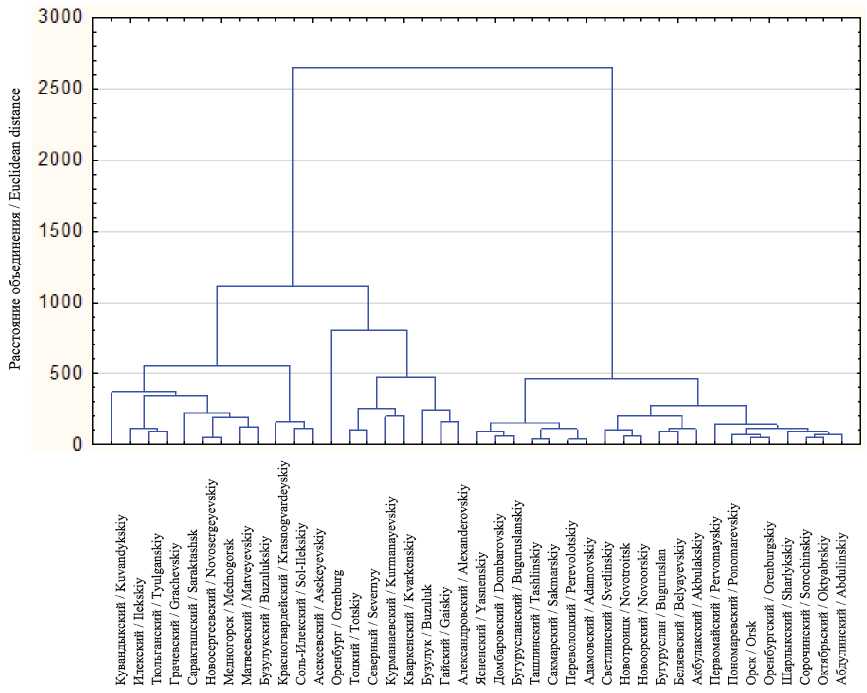

В ходе рассмотрения территориальных особенностей заболеваемости детского населения ЭБ в Оренбургской области проведен анализ, который позволил выделить 3 кластера среди территорий, входящих в Оренбургскую область, на основании уровня и динамики распространенности ЭБ у детей (рис. 1). Также представлены муниципальные образования, входящие в каждый кластер. Вероятно, включение в каждый кластер связано с уровнем социально экономического развития и уровнем медицинской помощи в районах. Уровень статистической значимости различий между кластерами по всем анализируемым переменным по результатам дисперсионного анализа составляет p < 0,01.

Рис. 1. Кластеры территорий Оренбургской области по уровню и динамике эндокринных болезней детского населения

Fig. 1. Clustering of territories of the Orenburg Region by the rate and dynamics of endocrine diseases in the child population

К 1-му кластеру относятся такие территории, как Асекеевский, Матвеевский, Грачевский, Бузулукский, Красногвардейский, Александровский, Тоцкий, Новосергиевский, Илекский, СольИлецкий, Тюльганский, Саракташский, Кувандыкский районы. Ко 2-му кластеру – Северный, Абдулинский, Курманаевский, Шарлыкский, Беляевский, Акбулакский, Гайский, Кваркенский, Адамовский, Ясненский районы, а также города Оренбург, Новотроицк и Орск. К 3-му кластеру – Бугурусланский, Пономаревский, Сорочинский, Первомайский, Ташлинский, Октябрьский, Переволоцкий, Сакмарский, Оренбургский, Новоорский, Домбаровский, Светлинский районы.

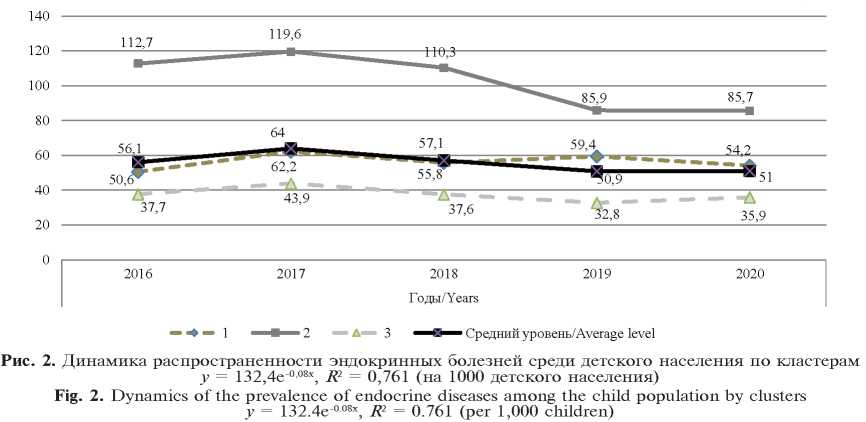

На рис. 2 представлена динамика распространенности ЭБ среди всего детского населения Оренбургской области по выделенным группам. Из схемы видно, что на территориях, относящихся к 1-му кластеру, распространенность эндокринопатий за исследуемый период составила 50,6 в 2009 году с подъемом до 62,2 в 2017 году, затем следовало снижение до 55,8 в 2018 году с повышением до 59,4 в 2019 году, далее вновь следовало снижение уровня до 54,2 в 2020 году. Следует учесть, что уровень распространенности 1-го кластера практически соответствует среднему уровню распространенности по Оренбургской области. Обращает на себя внимание относительно высокий уровень распространенности заболеваний на территориях, относящихся ко 2-му кластеру по отношению к среднему уровню по области с превышением в почти два раза в 2016, 2017 и 2018 годах. Следует учесть, что во второй кластер входят такие города, как Орск, Новотроицк, а также областной центр – г. Оренбург. Однако в период с 2019 по 2020 год происходил линейный спад уровня распространенности до 85,9 и 85,7 соответственно на 1000 населения.

Рис. 2. Динамика распространенности эндокринных болезней среди детского населения по кластерам y = 132.4e-0.08x, R2 = 0.761 (на 1000 детского населения)

Fig. 2. Dynamics of the prevalence of endocrine diseases among the child population by clusters y = 132.4e-0.08x, R2 = 0.761 (per 1,000 children)

Показатели уровня распространенности ЭБ у детей на территориях 3-го кластера за весь исследуемый период составляют ниже среднего уровня по области с незначительными подъемами и снижениями.

В ходе рассмотрения динамики распространенности ЭБ среди детского населения в возрасте 0–14 лет по кластерам выявлено, что уровень заболеваемости на территориях 1-го кластера имеет тенденцию к постепенному росту по сравнению с динамикой распространенности всего детского населения (29,5 в 2016 г., 37,3 в 2017 г., 40,4 на 1000 населения в 2018 г., что ниже среднеобластного уровня, затем 43,7 в 2019 г. и 44,9 в 2020 г. – выше среднего уровня по области). В динамике 2-го кластера в период с 2016 по 2017 год происходит подъем уровня заболеваемости с 73,7 до 83,0 на 1000 детского населения, в 2018 году распространенность составила 81,3, к 2019 году динамика была отрицательной со снижением уровня до 69,2 и подъемом до 73,8 в 2020 году.

Уровень заболеваемости детей ЭБ 3 кластера на протяжении всего исследуемого периода находился ниже среднего уровня по области с незначительными колебаниями в динамике (2016 г. – 29,5, 2017 г. – 35,2, 2018 г. – 32,4, 2019 г. – 28,3, 2020 г. – 30,1 на 1000 детского населения).

По данным динамики заболеваемости ЭБ детского населения в возрасте 15–17 лет можно сделать вывод, что, несмотря на значительно более высокий уровень распространенности по

сравнению с категорией детей от 0 до 14 лет, к концу исследуемого периода наблюдается снижение уровня 1-го и 2-го кластеров, а также среднего уровня по области, и лишь в 3-м кластере отмечается тенденция к росту и приближению к среднеобластному уровню, хотя на протяжении всего периода уровень находился ниже среднего.

Рассматривая структуру распространенности ЭБ в 1-м кластере, можно выделить основные нозологические формы, распространенность которых превалировала над остальными в 1-м кластере. Пятерку ведущих заболеваний представляли ожирение и другие виды избыточности питания (25,5 %), далее по убыванию следуют: недостаточность питания (19,7 %), инсулинзависимый сахарный диабет (13,5 %), гипофункция и другие нарушения гипофиза (9,4 %) и другие виды недостаточности питания (7,4 %). Общий процент данных групп заболеваний составил 75,5 %. Соответственно, на долю всех остальных эндокринопатий пришлось 24,5 %, где 6,4 % составили прочие болезни.

В структуре распространенности ЭБ во 2-м кластере можно выделить пятерку наиболее распространенных основных нозологических форм. Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, заняли первое место (15,0 %), далее по убыванию: ожирение и другие виды избыточности питания (13,4 %), гипофункция и другие нарушения гипофиза (12,7 %), другие формы гипотиреоза (9,1 %), недостаточность питания (7,7 %) и инсулинзависимый сахарный диабет (7,7 %).

Суммарно общая доля основных заболеваний составила 65,6 %. На долю всех остальных патологий пришлось 34,4 %, где 10,4 % составили прочие болезни. Основные нозологические формы 2-го кластера схожи в разных соотношениях с наиболее распространенными заболеваниями 1-го кластера, за исключением того, что во 2-м кластере добавляется новая группа заболеваний «другие формы гипотиреоза».

Также можно выделить основные ЭБ 3-го кластера. В структуру вошли: ожирение и другие виды избыточности питания (24,5 %), инсулинзависимый сахарный диабет (14,6 %), гипофункция и другие нарушения гипофиза (8,6 %), другие формы нетоксического зоба (6,0 %), недостаточность питания (6,0 %), нарушения обмена веществ (6,0 %), где общая доля составила 65,7 %, а 34,3 % пришлось на остальные заболевания, 13,7 % из которых составили прочие болезни. Структура данного кластера схожа с предыдущими, единственная разница заключается в том, что появилась новая нозологическая форма «другие формы нетоксического зоба».

Выводы

1. Средняя частота госпитализации детей в связи с ЭБ составила 3,8 случая на 1000 детского населения, занимая в среднем 3,9 % от всех условий оказания медицинской помощи.

2. В структуре заболеваний госпитализированных больных среди всех детей преобладали нарушения обмена веществ (34,0 %), инсулинзависимый сахарный диабет (22,3 %), гипофункция и другие нарушения гипофиза (12,6 %), ожирение и другие виды избыточности питания (7,1 %), недостаточность питания (5,7 %). Среди детей от 0 до 14 лет ведущими причинами госпитализации являлись нарушения обмена веществ (38,6 %) и инсулинзависимый сахарный диабет (20,0 %), а среди госпитализированных подростков – инсулинзависимый сахарный диабет (35,8 %) и гипофункция и другие нарушения гипофиза (28,1 %).

3. При анализе территориальных особенностей распространенности ЭБ у детей выявлены три кластера территорий. Первый кластер характеризовался средними значениями заболеваемости детей, второй – наивысшими значениями заболеваемости, третий – низкими значениями.

Список литературы

1. Кузнецов Е.В., Жукова Л.А., Пахомова Е.А., Гуламов А.А. Эндокринные заболевания как медико-социальная проблема современности // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 4. С. 62. Доступно по: http://science-education. ru/ru/article/view?id=26662. Ссылка активна на: 25 октября 2021.

2. Ширяева Л.В., Зелинская Д.И. Эндокринная патология и ее последствия в детском возрасте // Детская больница. 2011. № 3 (45). С. 50–55.

3. Бурлуцкая А.В., Шадрин С.А., Статова А.В. Эндокринная патология у подростков города Краснодара // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 11-3 (53). С. 130–134.

4. Баранов А.А., Щеплягина Л.А. Здоровье детей на пороге XXI века: пути решения проблемы // Русский медицинский журнал. 2000. Т. 8. № 18. С. 3–8.

5. Бантьева М.Н., Маношкина Е.М., Кузнецова В.П. Тенденции заболеваемости и хронизации патологии у юношей в Российской Федерации // Клиническая медицина и фармакология. 2019. Т. 5. № 3. С. 38–44. doi: 10.12737/article_5db94d5fd3e4f8.93824740

6. Куленцан А. Л. Анализ заболеваемости детского населения Российской Федерации // Modern Science. 2021. № 8. С. 147–149.

7. Витебская А.В. Вторичные эндокринопатии: перспективное направление в детской эндокринологии // Доктор РУ. 2013. № 9(87). С. 26–29.

8. Гаджикеримов Г.Э., Аль-Зрер К.М. Основные тенденции заболеваемости детей от рождения до 14 лет в Российской Федерации. // Российский педиатрический журнал. 2020. Т. 23. № 6. С. 396.

9. Антонова А.А., Яманова Г.А., Боговденова В.Ф., Умарова Д.Н. Основные тенденции заболеваемости среди детского населения. // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 1-3 (103). С. 6–9. doi: 10.23670/IRJ.2021.103.1.054

10. Мячина О.В., Пузин С.Н., Пашков А.Н., Есауленко Д.И. Медико-социальные аспекты инвалидности и заболеваемости детского населения болезнями эндокринной системы // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 2020. Т. 23. № 2. C. 8–11. doi: 10.17816/MSER34841

11. Зелинская Д.И., Терлецкая Р.Н. Взаимосвязь уровня заболеваемости и распространенности инвалидности у детей // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. 2019. Т. 98. № 6. С. 207–214. doi: 10.24110/0031-403X-2019-98-6-207-214

12. Корнева К.Г., Стронгин Л.Г., Алмазова А.М., и др. Факторы риска манифестации сахарного диабета типа 1 у детей в регионах Поволжья // Эндокринология. Новости. Мнения. Обучение. 2019. Т. 8. № 4 (29). С. 7–14. doi: 10.24411/2304- 9529-2019-14001

13. Безлепкина О.Б. Детская эндокринологическая служба в Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития // Проблемы Эндокринологии. 2020. Т. 66. № 5. С. 4–6. doi: https://doi.org/10.14341/probl1268

14. Лужецкий К.П., Цинкер М.Ю., Вековшинина С.А. Структурно-динамический анализ эндокринной патологии на территориях Российской Федерации с различным уровнем и спектром загрязнения среды обитания // Здоровье населения и среда обитания. 2017. № 5 (290). С. 7–11. doi: 10.35627/2219-5238/2017- 290-5-7-11

15. Голубев Н.А., Огрызко Е.В., Шелепова Е.А., Залевская О.В. Заболеваемость детей болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ в рамках национального проекта «Здравоохранения» Российской Федерации // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2019. № 3. С. 376–389. doi: 10.24411/2312-2935-2019-10072

16. Дедов И.И., Петеркова В.А. , Карпушкина А.В. и др. Качество медицинской помощи, оказываемой детям с сахарным диабетом 1-го типа. // Проблемы эндокринологии. 2015. Т. 61. № 4. С. 29–42. doi: 10.14341/probl201561429-42

17. Зелинская Д.И., Терлецкая Р.Н., Ширяева Л.В. Оценка предотвратимых потерь здоровья детского населения // Вестник Московской государственной академии делового администрирования. Серия: Философские, социальные и естественные науки. 2012. № 5 (17). С. 173–179.

18. Рощин Д.О., Сабгайда Т.П. Уровень знаний о сахарном диабете среди различных групп населения // Профилактическая медицина. 2014. Т. 17. № 5. С. 76–81.

19. Присяжнюк И. К., Топалов К.П. Заболеваемость детей болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ в Хабаровском крае: состояние и тенденции // Здравоохранение Дальнего Востока. 2020. № 1 (83). С. 4–10. doi: 10.33454/1728-1261-2020-1-4-10

20. Борщук Е.Л., Сидорова И.Г., Бегун Д.Н., Боев М.В., Карманова Д.С. Заболеваемость эндокринными болезнями населения Оренбургской области // Здоровье населения и среда обитания. 2021. Т. 29. № 7. С. 12–18. doi: 10.35627/2219-5238/2021-29-7-12-18

21. Савина А.А., Леонов С.А., Сон И.М., Фейгинова С.И., Вайсман Д.Ш. Тенденции показателей заболеваемости населения Алтайского края // Социальные аспекты здоровья населения [сетевое издание] 2019. Т. 65. № 3 С. 4. Доступно по: http://vestnik.mednet.ru/content/view/1073/30/lang,ru/ (дата доступа: 25.10.2021). doi: 10.21045/2071-5021-2019-65-3-4

Об авторах

Д. Н. БегунРоссия

Бегун Дмитрий Николаевич – д.м.н., профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения № 1

ул. Советская, д. 6, г. Оренбург, 460000

Е. Л. Борщук

Россия

Борщук Евгений Леонидович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения № 1

ул. Советская, д. 6, г. Оренбург, 460000

И. Г. Сидорова

Россия

Сидорова Ирина Геннадьевна – к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения № 1

ул. Советская, д. 6, г. Оренбург, 460000

В. М. Боев

Россия

Боев Виктор Михайлович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и коммунальной гигиены

ул. Советская, д. 6, г. Оренбург, 460000

Т. В. Боева

Россия

Боева Татьяна Валерьевна – аспирант кафедры общей и коммунальной гигиены

ул. Советская, д. 6, г. Оренбург, 460000

Рецензия

Для цитирования:

Бегун Д.Н., Борщук Е.Л., Сидорова И.Г., Боев В.М., Боева Т.В. Особенности госпитализированной заболеваемости и распространенности болезней эндокринной системы среди детского населения Оренбургской области. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;1(1):14-20. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-1-14-20

For citation:

Begun D.N., Borshchuk E.L., Sidorova I.G., Boev V.M., Boeva T.V. Features of the Hospitalized Incidence and Prevalence of Pediatric and Adolescent Endocrine Disorders in the Orenburg Region. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;1(1):14-20. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-1-14-20

.png)