Перейти к:

Современное состояние проблемы природно-очаговых инфекций на территории Волгоградской области

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-11-83-93

Аннотация

Введение. Актуальность проблемы природно-очаговых инфекций (ПОИ) в мире связана с их широким распространением и часто тяжелым клиническим течением. Волгоградская область является эндемичной территорией по целому ряду ПОИ. На протяжении длительного периода времени в Волгоградской области эпизоотические и эпидемические проявления в очагах чумы, туляремии, Ку-лихорадки, иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ), геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), лихорадки Западного Нила (ЛЗН) характеризуются различной степенью активности.

Цель. Изучить особенности эпидемических и эпизоотических проявлений природно-очаговых заболеваний (чума, туляремия, ИКБ, ГЛПС, ЛЗН, КГЛ, Ку-лихорадка) на территории Волгоградской области.

Материалы и методы. Анализировали результаты эпизоотолого-эпидемиологического надзора, проводимого в природных очагах инфекционных болезней на территории Волгоградской области за последние 10 лет, включая сведения о заболеваемости ПОИ, результаты лабораторных исследований зоолого-энтомологического материала. Анализ уровня, структуры и динамики заболеваемости ПОИ населения Волгоградской области за последние 10 лет выполнен с применением метода эпидемиологического анализа. Статистическая обработка эпидемиологических данных, а также создание электронных баз данных проводилось в приложении Microsoft Exel 2010 (Microsoft, США).

Результаты и обсуждение. Установлено, что за последние 10 лет увеличилось число эндемичных районов Волгоградской области на 7 по КГЛ (с 18 до 25) и на 6 по ИКБ (с 5 до 11). В настоящее время все районы области эндемичны по туляремии, ЛЗН, ГЛПС, лихорадке Ку, 25 районов – по КГЛ и 11 – по ИКБ. Отмечена общая тенденция снижения показателей заболеваемости по всем нозологическим формам. При этом стабильно на низком уровне находится заболеваемость лихорадкой Ку, ИКБ, несколько выше заболеваемость ГЛПС и КГЛ. Наиболее значимой ПОИ для Волгоградской области является ЛЗН, эпидемические проявления которой регистрируются с 1999 года.

Заключение. В последнее десятилетие наблюдается рост числа эндемичных по ПОИ районов области, сформировались сочетанные очаги бактериальной, риккетсиозной и вирусной природы. Сложившаяся ситуация обуславливает необходимость проведения постоянного эпидемиологического и эпизоотологического мониторинга за ПОИ с целью обеспечения эпидемиологического благополучия населения

Ключевые слова

Для цитирования:

Смелянский В.П., Жуков К.В., Бородай Н.В., Никитин Д.Н., Таратутина М.Н., Кондратенко Е.В. Современное состояние проблемы природно-очаговых инфекций на территории Волгоградской области. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2021;29(11):83-93. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-11-83-93

For citation:

Smelyаnsky V.P., Zhukov K.V., Borodаi N.V., Nikitin D.N., Tаrаtutinа M.N., Kondrаtenko E.V. The problem of natural focal infectious diseases in the Volgograd Region: A state-of-the-art review. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2021;29(11):83-93. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-11-83-93

Введение. Природно-очаговые инфекции (ПОИ) – это болезни, общие для человека и животных, возбудители которых способны длительное время сохраняться в природе в определенных климатических условиях1. Возбудители природно-очаговых инфекций широко распространены среди многочисленных видов диких и домашних животных, в том числе мелких млекопитающих (ММ) [1].

Анализу эпидемиологической ситуации по ПОИ в разных странах мира посвящен целый ряд научных работ [2–4].

Для ПОИ характерна сезонность эпидемических проявлений [5], группами риска являются сельские жители и горожане, выезжающие на отдых в природную среду, на дачные участки, а также дети в летних загородных оздоровительных учреждениях. Актуальными для Волгоградской области ПОИ являются лихорадка Западного Нила, Крымская геморрагическая лихорадка, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, иксодовые клещевые боррелиозы, Ку-лихорадка, туляремия, чума.

На территории Волгоградской области существуют природные очаги чумы, находящиеся в степных и полупустынных ландшафтах – Прикаспийского Северо-западного степного и Волго-Уральского степного.

Следует отметить, что в последние годы границы природных очагов чумы на территории Российской Федерации значительно изменились. Сокращение площади отмечено для равнинных природных очагов Северного и Северо Западного Прикаспия, в том числе находящихся на территории Волгоградской области.

В настоящее время Прикаспийский СевероЗападный степной очаг находится в состоянии межэпизоотического периода. Последние находки зараженных чумой животных и эктопаразитов зарегистрированы в 1990 г. (окрестности п. Сарпа). В Волго-Уральском степном очаге, территориально расположенном в Российской Федерации, последняя эпизоотия описана в 1975 г. По прогнозам специалистов, обострения эпизоотической обстановки на территории обоих очагов не ожидается [6].

Впервые в Волгоградской области эпизоотии среди животных и заболевания среди людей туляремией отмечены в 1933 г. в Котельниковском районе. В последующем обширные по охвату территории эпизоотии туляремии среди ММ и эпидемические вспышки среди населения наблюдались в степных районах в 1937 г., 1940–1942 гг., 1945–1946 гг., 1954–1957 гг., 1958–1959 гг. Позднее заболеваемость населения носила спорадический характер [7]. С 2007 года случаев заболеваний туляремией местного населения не регистрируется. В тоже время маркеры возбудителя туляремии ежегодно выявляются в материале от носителей и переносчиков инфекции [8].

Природные очаги Ку-лихорадки расположены в 33 районах Волгоградской области, а случаи заболевания регистрируются с 1957 года [9]. В 1958 году был отмечен резкий подъем заболеваемости до 113 случаев, причем заболели жители трех северных районов области: Камышинского (58 человек), Киквидзенского (35 человек) и Новоаннинского (20 человек). В 1959 году было диагностировано всего 5 случаев коксиеллеза, в 1960 году число выявленных больных возросло до 16. В последующем до конца 1990-х годов регистрировались единичные случаи лихорадки Ку.

В начале 2000-х годов вновь отмечен рост заболеваемости жителей области коксиеллезом. Так, в 2000 г. зарегистрировано 17 случаев лихорадки Ку, в 2001 г. – 15, в 2002 г. – 14, в 2003 г. – 9.

С 2004 г. до настоящего времени заболеваемость коксиеллезом находится на уровне спорадических случаев, что связано как с проводимыми профилактическими мероприятиями, так и с трудностями в постановке диагноза из-за полиморфизма клинических проявлений лихорадки Ку.

Природные очаги ИКБ и заболеваемость населения Волгоградской области регистрируются с 1999 г. Маркеры B. burgdorferi были выявлены в 5 северных районах Волгоградской области: Дубовском, Еланском, Жирновском, Киквидзенском и Руднянском. Следует отметить, что 3 из перечисленных районов (Дубовский, Жирновский и Руднянский) являются также эндемичными по лихорадке Ку.

Заболеваемость регистрируется в весенне-летний период, что связано с сезоном активности переносчиков инфекции – иксодовых клещей. К группе риска инфицирования ИКБ относятся дачники, лица, активно посещающие пойменные леса, жители сельской местности [10].

В 1999 году было зарегистрировано 13 больных ИКБ, в 2000 году –15, в 2001 году –13 и в 2002 году – 3 заболевших. Затем до 2010 года выявлялись единичные случаи заболеваний жителей области ИКБ. Однако в последние годы наметилась тенденция роста заболеваемости ИКБ, что требует принятия дополнительных мер профилактики в природных очагах инфекции [11][12].

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) в Волгоградской области впервые диагностирована у больных и вошла в данные официальной статистики в 1964 году. Крупные вспышки этой инфекции были зарегистрированы в 1974–1975 гг. (306 и 223 больных соответственно). В последующем, спорадические случаи заболевания описаны в населенных пунктах, расположенных в пойме реки Медведица [13]. Среди заболевших основную часть составляют сельские жители. Инфицирование чаще всего связано: c контактом с грызунами, работой на зернохранилищах, реже с посещением природных биотопов.

Основными носителями возбудителя ГЛПС в регионе являются ММ. Антигены хантавирусов были выявлены у лесной мыши, полевой мыши, желтогорлой мыши, обыкновенной полевки и рыжей полевки [14][15].

Первые упоминания о циркуляции вируса Западного Нила на территории Волгоградской области относятся к 80-м годам прошлого столетия, когда во время скрининговых обследований населения некоторых районов области были обнаружены антитела к ВЗН. Систематическое изучение лихорадки Западного Нила связанно с регистрацией первой крупной вспышка ЛЗН (380 случаев) в 1999 году. Массовая заболеваемость пришлась на летний период, характеризовалась тяжелым течением и высокой летальностью (до 10 %)2. Затем, во время длительного межэпидемического периода 2000–2009 гг. выявлялась спорадическая заболеваемость. В 2010 г. зарегистрирована самая массовая вспышка ЛЗН с 413 заболевшими и 5 летальными исходами3. Всего за период с 1999 по 2010 г. на территории Волгоградской области официально зарегистрировано 940 случаев ЛЗН, из них 52 с летальным исходом (5,5 %).

Наличие активного природного очага ЛЗН на территории области с периодическими эпидемическими проявлениями требует постоянного слежения за очагом, анализа и прогнозирования ситуации, адекватных профилактических и противоэпидемических мер.

В начале XXI века в южных и юго-восточных районах области резко увеличилась численность клещей Hyalomma marginatum Koch, 1844, основного носителя и переносчика КГЛ. Методом секвенирования была установлена принадлежность изолятов возбудителя ККГЛ, циркулирующих на территории области, к генотипу «Европа-1»4.

В дальнейшем в связи с потеплением климата и влиянием человека на экосистему стало наблюдаться расширение ареала переносчика до 18 районов области и увеличение численности вирусофорных особей, что могло привести к заболеваемости населения КГЛ. Так, в 2000 г. в Котельниковском районе было выявлено 18 заболевших КГЛ [16][17]. Пик заболеваемости отмечен в 2007 г. – 30 случаев, а затем наблюдалось снижение до 3 случаев КГЛ в 2010 году. Всего за период с 2000 по 2010 г. в Волгоградской области выявлено 107 больных КГЛ и 11 летальных исходов (10,3 %). Приведенные данные свидетельствуют об активном состоянии природного очага и потенциальной опасности осложнения эпидемической обстановки.

В связи с вышеизложенным контроль за эпизоотической ситуацией и предупреждение массовой заболеваемости природно-очаговыми инфекциями является важной задачей в охране здоровья населения Волгоградской области и определяет актуальность исследований в данном направлении.

Цель исследования: изучение особенностей эпидемического и эпизоотического процессов природно-очаговых заболеваний (чума, туляремия, ИКБ, ГЛПС, ЛЗН, КГЛ, Ку-лихорадка) на территории Волгоградской области.

Материалы и методы. Анализировали результаты эпизоотолого-эпидемиологического надзора, проводимого в природных очагах инфекционных болезней на территории Волгоградской области за последние 10 лет, включая сведения о заболеваемости ПОИ, результаты лабораторных исследований зоолого-энтомологического материала. При исследовании материала от ММ и кровососущих членистоногих, материал исследовали отдельно от каждой особи ММ или объединяли в пулы, в соответствии с действующими методическими документами по эпидемиологическому мониторингу ПОИ.

Статистическая обработка эпидемиологических данных, а также создание электронных баз данных проводилось в программе Microsoft Excel 2010 (Microsoft, США).

Для построения векторных карт и анализа эпидемиологических данных использовался программный пакет QGIS Desktop 3.2.1 (Open Source Geospatial Foundation, США).

Результаты исследований и их обсуждение

В Волгоградской области проводится постоянное наблюдение за природно-очаговыми инфекциями, что позволяет своевременно реагировать на признаки активизации звеньев цепи эпидемического процесса.

По результатам мониторинга за последние 10 лет установлено, что эпидемическая и эпизоотическая обстановка по зоонозным и природноочаговым заболеваниям в Волгоградской области характеризуется как неустойчивая. В регионе зарегистрированы разной степени активности природные очаги чумы, туляремии, ИКБ, лихорадки Ку, ГЛПС, ЛЗН, КГЛ.

Чума

Прикаспийский Северо-Западный степной природный очаг чумы (14) в пределах Волгоградской области в настоящее время занимает незначительную часть территории Октябрьского и Светлоярского районов на границе с Республикой Калмыкия. На большей части очага сохраняется тенденция выхода популяции основного носителя чумы – малого суслика – из состояния длительной депрессии. Однако в связи с тем, что на территории Республики Калмыкия местное население проводит его неконтролируемый отлов, фоновая численность, вероятно, остается низкой и составляет 5,7 особи на 1 га.

Волго-Уральский степной природный очаг (15) на территории области расположен в административных границах Ленинского, Палласовского, Быковского и Среднеахтубинского районов. В последние десятилетия в Волго-Уральском степном очаге, территориально расположенном в Российской Федерации, эпизоотии чумы не отмечались.

Основной носитель возбудителя чумы – малый суслик. По данным эпизоотологического обследования, проведенного сотрудниками Харабалинского ПЧО Астраханской ПЧС в 2020 г., популяция основного носителя чумы находится в депрессии. Наблюдается сильный антропогенный пресс: распашка земель, ирригация, выпас скота. Кроме того, малый суслик является объектом охоты. Его численность составляет 4,2 особи на 1 га.

При проведении бактериологических исследований материалов, добытых в эндемичных по чуме районах, положительных проб на чуму не выявлено.

Туляремия

На сегодня во всех 33 районах Волгоградской области имеются действующие очаги туляремии балочно-овражного, пойменно-болотного, степного и урбанистического типов (г.г. Волгоград и Волжский). Правобережье в основном представлено балочно-овражными, а Заволжье степными очагами, однако в обоих случаях типы очагов часто имеют смешанную структуру. В природных очагах возбудитель туляремии сохраняется благодаря источникам (ММ, зайцеобразным) и переносчикам (кровососущим членистоногим).

В последнее десятилетие доминирующим на территории области видом среди ММ по-прежнему является лесная мышь (Apodemus uralensis Pallas, 1811) (40,6 %), содоминантом – полевая мышь (Apodemus agrarius Pallas, 1771) (25,5 %). Прочие виды в структуре ММ составляют: домовая мышь (Mus musculus Linnaeus, 1758) – 15,5 %, обыкновенная полевка (Microtus arvalis Pallas, 1778) – 9,7 %, рыжая полевка (Myodes glareolus Schreber, 1780) – 4,9 %, желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis Melchior, 1834) – 1,9 %, бурозубки (Soricidae G. Fischer, 1817) – 1,7 %, землеройка белозубка (Crocidura Wagler, 1832) – 0,2 %.

Циркуляция возбудителя туляремии выявлена при исследовании материала от обыкновенной полевки, домовой мыши, малой лесной мыши, малой белозубки (Crocidura suaveolens Pallas, 1811) и среди иксодовых клещей (Hyalomma marginatum Koch, 1844), (Dermacentor marginatus Sulzer, 1776, D. reticulatus Fabricius, 1794, Rhipicephalus rossicus Yakimov et Kol-Yakimova, 1911).

В разные годы при проведении эпизоотологического мониторинга на территории области выявление инфицированных возбудителями туляремии проб от ММ, объединенных в пулы, варьировало от минимальных 18,2 % в 2018 г. до 36,8 % в 2016 г. и от клещей – от 19,3 % в 2017 г. до 30,4 % в 2016 г.

В последние годы в связи с усилением антропогенного давления на окружающую среду и на фоне экологических изменений в биоценозах территорий Волгоградской области продолжается формирование новых ландшафтов, с измененными условиями, которые могут привести к появлению в степных районах новых очагов инфекции, связанных с интенсивным развитием сельскохозяйственной деятельности.

При проведении серологического мониторинга напряженности иммунитета к возбудителю туляремии среди населения в 2019 г. в индикаторной группе 18–55 лет – процент серопозитивных составил 91,0 %, в 2018 – 89,0 %, в 2017 году – 94,7 %.

Следует отметить, что благодаря проведению вакцинации населения на эндемичных территориях и контролю численности носителей и переносчиков инфекции, в последние 14 лет заболеваний туляремией среди населения области не было. Последний случай зарегистрирован в 2007 г. у жителя Николаевского района.

Лихорадка Ку

Носителями коксиелл Бернета в природных очагах являются ММ, в антропоургических – домашние животные, в том числе крупный и мелкий рогатый скот, а переносчиками – иксодовые клещи. По данным зоолого-энтомологического мониторинга антигены коксиелл Бернета выявляли в материале от ММ, объединенном в пулы, от минимальных 2 % в 2019 г. до 7,1 % в 2016 г., а в клещах – от 1 % в сборах 2019 г. до 3,1 % в 2015 г.

При проведении серологического мониторинга напряженности иммунитета к возбудителю Кулихорадки среди животноводов, положительные пробы выявлены от минимальных 1,6 % в 2017 г. до 6,3 % в 2016 г.

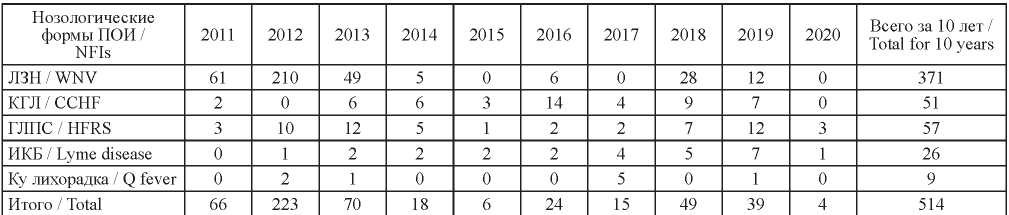

За последние 10 лет выявлено всего 9 случаев коксиеллеза. В 2017 г. зарегистрировано 5 случаев заболевания лихорадкой Ку, в 2012 – 2, в 2013 и 2019 гг. – по 1 случаю лихорадки Ку. В остальные годы заболеваний не выявлено (табл. 1).

Таблица 1. Заболеваемость ПОИ населения Волгоградской области за 10-летний период по годам (2011–2020 гг.)

Table 1. The incidence of NFIs in the population of the Volgograd Region, cases, 2011–2020

Заболеваемость населения регистрировалась в районах с развитым животноводством. Вакцинация групп риска, ветеринарный контроль за инфицированием коксиеллами сельскохозяйственных животных и проведение регламентированных ветеринарных профилактических и противоэпидемических мероприятий снижают потенциальную опасность заболеваемости Ку лихорадкой населения области.

Иксодовые клещевые боррелиозы

К 2011 г. маркеры возбудителя ИКБ выявлялись в 5 районах области. В настоящее время эндемичными по боррелиозу являются 9 сельских районов, а также г.г. Волгоград и Волжский.

Эпидемиологическая обстановка по ИКБ на территории Волгоградской области относительно благополучная. За период с 2011 по 2015 г. было выявлено всего 7 случаев ИКБ, за 5 лет с 2016 по 2020 г. – 19 случаев (табл. 1).

В последние годы наметилась тенденция роста заболеваемости ИКБ, в том числе жителей областного центра. В 2019 г. было зарегистрировано 7 случаев заболевания ИКБ (по одному – у жителей Среднеахтубинского и Урюпинского районов области и 5 у жителей города Волгограда). Все случаи связаны с укусами клещей.

При серологическом мониторинге в 2019 году среди групп «риска» (дачники, лесники, с/х работники) на наличие антител к возбудителям ИКБ положительные результаты выявлены в 1,6 % проб. Среди аналогичных групп «риска» в 2018 г. положительные пробы составили 1,2 %, в 2016 и 2017 году выявлено по 1,6 % серопозитивных.

В 2019 году на наличие маркеров возбудителя ИКБ методом ПЦР индивидуально было исследовано 210 проб иксодовых клещей, выявлены 2 положительные пробы I. ricinus, собранные на территории Новоаннинского и Котельниковского района (х. Захаров). Следует отметить, что ранее в Котельниковском районе маркеры возбудителя ИКБ не выявлялись. Уровень инфицированности иксодовых клещей в 2019 году составил 1 %, в 2018 г. – 0 %, в 2017 г. – 0,6 %.

В 2020 г. исследовано методом ПЦР 100 проб иксодовых клещей 5 видов. Выявлены 2 положительные пробы (2 %). Маркеры возбудителя ИКБ обнаружены в суспензиях клещей видов I. ricinus и R. rossicus.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)

При изучении эпидемиологической ситуации по ГЛПС на территории области за последние 10 лет установлено, что наибольшее число заболевших зарегистрировано в северных районах, наиболее благоприятных для обитания основного носителя вируса – рыжей полевки. Среди заболевших – преимущественно мужчины в возрасте от 16 до 55 лет (хлеборобы, овощеводы, охотники и др.). Заболеваемость регистрировалась в течение года, без четкого определения сезонности.

Заражение происходит в основном воздушно-пылевым путем, при вдыхании аэрозолей, содержащих контаминированные вирусом частички пыли.

За период с 2011 по 2015 г. был выявлен 31 случай ГЛПС. Максимальное число – 12 больных было в 2013 г. За 5 лет с 2016 по 2020 г. диагноз ГЛПС был поставлен 26 больным. За весь период наблюдения ежегодно регистрировали от 1 до 12 случаев ГЛПС.

В 2019 г. на территории области отмечен рост заболеваемости ГЛПС в 1,7 раза по сравнению с 2018 г. Зарегистрировано 12 случаев ГЛПС (0,48 на 100 тыс. нас.) у жителей 5 районов. Заболеваемость спорадическая, случаи не связаны между собой. По гендерному признаку заболеваемость распределилась следующим образом: мужчины – 91,7 % (11 человек), женщины – 8,3 % (1 человек). Удельный вес заболевших трудоспособного возраста – 92,0 %. В 2020 г. заболеваемость ГЛПС снизилась до 3 случаев.

При проведении серологического мониторинга на наличие антител к возбудителю ГЛПС среди населения Волгоградской области в 2019 году процент серопозитивных от общего количества обследованных составил 3,5 %, в 2018 г. – 2,5 %, в 2017 г. – 4,8 %.

В 2020 г. отмечен рост числа положительных проб от ММ на наличие антигена хантавирусов до 4,8 % от общего числа исследований. В 2019 году аналогичный показатель составил 3,2 %, в 2018 г. – 2,4 %, в 2017 г. – 4 %.

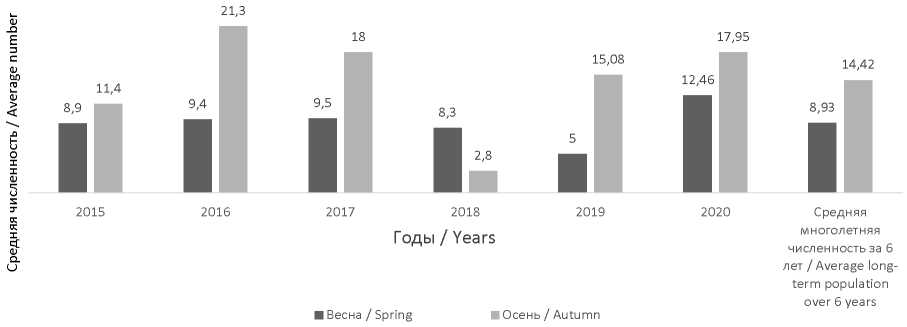

В настоящее время эндемичными по ГЛПС являются 33 муниципальных сельских района области, из них в 28 районах регистрируются эпидемически активные очаги инфекции. Учитывая возросшие показатели численности ММ в 2020 г. (рис. 1) и результаты лабораторных исследований, в предстоящий период следует ожидать обострения эпизоотологической и эпидемиологической обстановки по ГЛПС, главным образом в северной и центральной зонах области.

Рис. 1. Сравнительные показатели численности ММ в Волгоградской области за период 2015–2020 гг.

Fig. 1. Comparative indicators of the number of small mammals in the Volgograd Region, 2015–2020

Лихорадка Западного Нила

В 2012 году вновь была зарегистрирована массовая заболеваемость населения ЛЗН, с 210 подтвержденными случаями [18]. Заболевания в этот период протекали в более легкой форме и с меньшей летальностью по сравнению со вспышкой 1999 года. Последующие годы относятся к межэпидемическому периоду, о чем свидетельствует спорадическая заболеваемость населения ЛЗН (табл. 1) [19][20].

За весь период наблюдения за возбудителем ЛЗН на территории Волгоградской области маркеры вируса были выявлены в различных объектах окружающей среды (табл. 2). При исследовании зоолого-энтомологического материала, инфицированные пробы выявлены среди птиц, комаров, клещей, а также ММ [21].

Таблица 2. Выявление маркеров ВЗН из объектов окружающей среды в Волгоградской области

Table 2. Isolation of WNV markers from select living things in the Volgograd Region

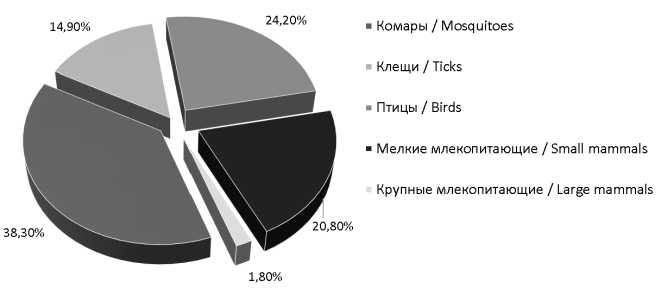

При обследовании объектов внешней среды, объединенных в пулы, было получено 274 положительных результата на наличие РНК ВЗН у носителей и переносчиков (рис. 2).

Рис. 2. Выявление РНК ВЗН в объектах внешней среды

Fig. 2. Detection of WNV RNA in select living things

Как видно из диаграммы, большинство положительных находок вируса приходится на комаров (38,3 %). При этом основную роль в инфицировании человека играют орнитофильные комары рода Culex [22].

Благоприятные климатогеографические условия, наличие резервуаров и переносчиков ВЗН способствуют существованию природных очагов лихорадки Западного Нила на территории Волгоградской области.

При обследовании населения на наличие иммунитета к ЛЗН установлено, что антитела к ВЗН определяются у жителей всех районов области. В 2019 г. при скрининговом обследовании 1000 человек специфические антитела были выявлены в 11,1 % случаев, среди 300 доноров – у 10 % обследованных.

Выявление антител к ВЗН у отдельных групп здорового населения на административных территориях области свидетельствует о циркуляции ВЗН на этих территориях и наличии иммунитета у населения после перенесенного заболевания ЛЗН в легкой клинической или субклинической формах.

В 2018 году методом ОТ-ПЦР было исследовано 980 проб полевого материала. Среди переносчиков РНК ВЗН была выявлена в 53 пробах комаров (5,41 %), отловленных на территории Волгоградской области. В 2019 г. РНК ВЗН в носителях и переносчиках выявлена в 33 пробах из объектов внешней среды: комарах (Cx. pipiens, Cx. modestus, An. maculipennis, Coq. richiardii, Ae caspius); клещах (H. marginatum); птицах (голубь сизый, ворон черный, баклан большой, синица большая).

В 2020 г. на базе Референс-центра по мониторингу за возбудителем лихорадки Западного Нила на наличие РНК ВЗН методом ОТ-ПЦР исследовано 204 пула (5634 особи) комаров 10 видов, отловленных в г. Волгоград и 4 районах области. В 7 пробах обнаружена РНК ВЗН, выделено 7 изолятов ВЗН. Важно отметить, что вирус Западного Нила был выделен из комаров, отловленных в открытых стациях в период их активности (май-сентябрь), а также из суспензий диапаузирующих самок вида Cx. pipiens, отловленных в погребе в Среднеахтубинском районе в конце февраля 2020 г., что подтверждает возможность сохранения вируса в комарах в межэпизоотический период.

При исследовании материала от 85 птиц лимнофильного и наземного комплексов, в двух пробах (утка серая и красноносый нырок) обнаружена РНК ВЗН.

Типирование положительных образцов позволило установить их высокую гомологию со 2-м генотипом ВЗН. Исследования методом полногеномного сиквенс-анализа показали, что изоляты, выделенные на территории Волгоградской области в последние годы не имеют значительных отличий в структуре генома от изолятов 2007 г. и образуют общую кладу [23]. Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что на территории Волгоградской области не позднее 2007 года в результате заноса сформировался автохтонный очаг ВЗН, существующий уже более 10 лет.

Эпидемический процесс ЛЗН на территории

Волгоградской области характеризуется следующими проявлениями: смещение пика заболеваемости на конец лета – начало осени, уменьшение легких и увеличение доли среднетяжелых форм болезни и снижение числа летальных исходов, рост числа случаев заболевания ЛЗН среди людей трудоспособного возраста. Большинство заболевших, по-прежнему, являются городскими жителями [24].

Крымская геморрагическая лихорадка

В настоящее время по степени эпизоотической активности к «реально опасным» участкам природного очага КГЛ, где установлена циркуляция вируса в объектах внешней среды и заболеваемость населения, относятся 23 административные территории области, к «условно опасным» участкам природного очага – 2 административные территории (Ольховский и Николаевский район), где установлено обитание H. marginatum, но в биологическом материале вирус не обнаружен и случаев заболеваний не регистрировалось.

За период с 2011 по 2015 г. было выявлено 17 случаев КГЛ, за 5 лет с 2016 по 2020 г. – 34 случая. Больше всего случаев выявлено в 2016 г. – 14. За последние 5 лет число случаев КГЛ выросло в 2 раза по сравнению с предыдущим пятилетием. В тоже время в 2020 г. не выявлено случаев заболеваний.

Ретроспективно сезонность заболеваемости КГЛ в Волгоградской области приходилась на период активности клещей (апрель – июль) с пиками заболеваемости в мае и июне. Все заболевшие – жители сельской местности.

При проведении серологического мониторинга среди населения на наличие IgG к вирусу ККГЛ в 2019 г. выявлено 0,4 % положительных от общего количества исследованных проб, в 2018 г. – 0,27 %, в 2017 – 0,35 %.

Инфицирование людей происходило при реализации трансмиссивного и контактного механизмов передачи вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки. Все пострадавшие отмечали контакт с клещом (снятие, раздавливание, присасывание и т. д.).

При исследовании зоолого-энтомологического материала антиген вируса ККГЛ в 2019 г. выявлен в 9 пробах из 740 исследованных, что составило 1,2 % (иксодовые клещи – 0,3 %, ММ – 0,8 %, птицы – 0,1 %), в 2018 г. – 2 % (иксодовые клещи – 1,4 %, ММ – 0,5 %, птицы – 0 %), в 2017 г. – 2 % (иксодовые клещи – 0,9 %, ММ – 1,1 %, птицы – 0 %).

В 2020 г. при исследовании полевого материала на наличие маркеров КГЛ положительные пробы не выявлены. Следует отметить корреляцию между отрицательными результатами исследований проб переносчиков вируса ККГЛ и отсутствием заболеваний населения в эпидсезон 2020 г.

В последние годы отмечена тенденция распространения клещей H. marginatum, основных переносчиков вируса ККГЛ на более северные территории области. Клещи данного вида выявлены в 25 районах области.

Учитывая эпизоотолого-эпидемиологическую ситуацию по КГЛ на территории области, требуется систематическое наблюдение за возбудителем и проведение своевременных профилактических мероприятий по снижению численности основного переносчика в виде акарицидных обработок территорий и сельскохозяйственных животных.

Сочетанные очаги природно-очаговых инфекций

В последние годы актуальным направлением анализа эпизоотолого-эпидемиологической ситуации является изучение территорий с сочетанными очагами ПОИ бактериальной, риккетсиозной и вирусной природы (рис. 3).

Рис. 3. Сочетанные очаги ПОИ в Волгоградской области

Fig. 3. Mixed foci of natural focal infections in the Volgograd Region

В большинстве районов области существуют смешанные очаги, которые поддерживаются общими носителями и переносчиками. Наличие единых источников и механизмов передачи создают благоприятные условия, при которых увеличивается риск возникновения микст-инфекций у человека, с отягощающим действием инфекционных агентов.

Существование моно и сочетанных природных очагов на территории области требует оптимизации подходов к мониторингу за ПОИ, в том числе, с использованием геоинформационных систем (ГИС). С этой целью на базе ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора создана электронная база данных эпидемических проявлений ПОИ с визуализацией в виде интерактивной карты на базе серверной геоинформационной платформы OpenStreenMap (рис. 4).

Рис. 4. Интерактивная карта эпидемических проявлений ПОИ на территории Волгоградской области

Fig. 4. Interactive map of the outbreaks of natural focal diseases in the Volgograd Region

Встроенный функционал карты позволяет отображать информацию о случаях заболеваний и выявлении маркеров ПОИ на территории Волгоградской области за период с 2009 по 2020 год.

Актуализация базы данных в перспективе позволит визуализировать эпидемиологическую обстановку на территории области в режиме реального времени.

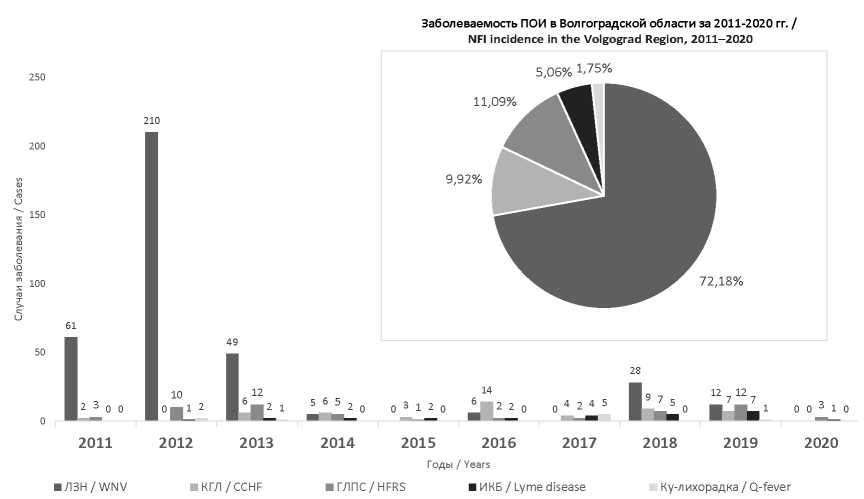

Обсуждение. За последние 10 лет сформировалась тенденция снижения показателей по всем нозологическим формам (рис. 5).

Рис. 5. Структура заболеваемости природно-очаговыми инфекциями в Волгоградской области за период 2011–2020 гг.

Fig. 5. The incidence of select natural focal infections in the Volgograd Region, 2011–2020

Стабильно на низком уровне находится заболеваемость лихорадкой Ку, ИКБ, несколько выше – ГЛПС и КГЛ. Наиболее значимой ПОИ для Волгоградской области остается ЛЗН, эпидемические проявления которой регистрируются с 9–11-летней цикличностью и совпадают с сезонами высоких летних температур. В общей структуре заболеваемости ПОИ за анализируемый период ЛЗН составляет 72,18 %, примерно одинакова доля ГЛПС и КГЛ (11,09 и 9,92 %), ИКБ – 5,06 % и лихорадка Ку – 1,75 % (рис. 5).

Следует отметить увеличение за последние 10 лет числа эндемичных районов на 7 по КГЛ (с 18 до 25) и на 6 по ИКБ (с 5 до 11), что связано с расширением ареала клещей – переносчиков возбудителей инфекций. Таким образом, в настоящее время все районы области эндемичны по туляремии, ЛЗН, ГЛПС, лихорадке Ку, 25 районов – по КГЛ и 11 – по ИКБ.

Эпидемические проявления ПОИ обусловлены с одной стороны величиной их лоймопотенциала, с другой – интенсивностью контактов населения с природными очагами. В этой связи показательно резкое снижение случаев заболеваний всеми нозологическими формами анализируемых ПОИ (регистрация 3 случаев ГЛПС, одного – ИКБ и отсутствие заболеваний ЛЗН, КГЛ, лихорадкой Ку) в 2020 г. в период введения ограничительных мероприятий, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Заключение. Таким образом, Волгоградская область является эндемичной территорией по целому ряду природно-очаговых инфекций.

В последнее десятилетие наблюдается рост числа эндемичных по ПОИ районов, сформировались сочетанные очаги бактериальной, риккетсиозной и вирусной природы.

Сложившаяся ситуация обуславливает необходимость проведения постоянного эпидемиологического и эпизоотологического мониторинга, в том числе с применением ГИС, современных методов лабораторной диагностики, оптимизации надзора с целью обеспечения эпидемиологического благополучия населения.

1. Природноочаговые болезни человека: Сб. ст. под ред. акад. Е.Н. Павловского М.: Медгиз, 1960. 326 с.; Смирнова С.Е. Крымская-Конго геморрагическая лихорадка (этиология, эпидемиология, лабораторная диагностика). М.: АТиСО, 2007. 304 с.; Коренберг Э.И., Помелова В.Г., Осин Н.С. Природно-очаговые инфекции, передающиеся клещами / под ред. акад. РАМН А.Л. Гинцбурга акад. РАМТН В.Н. Злобина. М., 2013. 464 с.

2. Львов Д.К., Писарев В.Б., Петров В.А. и др. Лихорадка Западного Нила по материалам вспышек в Волгоградской области в 1999–2002 гг. Волгоград, 2004. 102 с.

3. Сборник материалов по вспышке лихорадки Западного Нила в Российской Федерации в 2010 году / под ред. Г.Г. Онищенко. Волгоград: Волга-Паблишер, 2011. 244 с.

4. Крымская геморрагическая лихорадка / под ред. Г.Г. Онищенко, А.Н. Куличенко. Воронеж: ООО «Фаворит», 2018. 288 с.

Список литературы

1. Коренберг Э.И. Пути совершенствования эпиде миологического надзора за природноочаговыми инфекциями // Эпидемиология и вакцинопро филактика. 2016. Т. 15. № 6 (91). С. 18–29.

2. Li J, Wang Y, Liu F, et al. Genetic source tracking of human plague cases in Inner Mongolia–Beijing, 2019. PLoS Negl Trop Dis. 2021;15(8):e0009558. doi: 10.1371/journal.pntd.0009558

3. Nasirian H. New aspects about Crimean-Congo he morrhagic fever (CCHF) cases and associated fatality trends: A global systematic review and meta-analysis. Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2020;69:101429. doi: 10.1016/j.cimid.2020.101429

4. Vlaskamp DR, Thijsen SF, Reimerink J, et al. First autochthonous human West Nile virus infections in the Netherlands, July to August 2020. Euro Surveill. 2020;25(46):2001904. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.46.2001904

5. Василенко Н.Ф., Малецкая О.В., Прислегина Д.А., и др. Эпизоотологический мониторинг природ но-очаговых инфекций на юге европейской части России в 2017 г. // Проблемы особо опасных инфекций. 2019. № 2. С. 45–49.

6. Попов Н.В., Ерошенко Г.А., Карнаухов И.Г. и др. Эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка по чуме в Российской Федерации и прогноз ее развития на 2020–2025 гг. // Проблемы особо опасных инфекций. 2020. № 1. С. 43–50.

7. Арутюнов Ю.И., Мишанькин Б.Н., Водопьянов А.С. Особенности проявления туляремии в Южном Федеральном округе: Волгоградская область (история вопроса) // Научная мысль Кавказа. 2008. № 4 (56). С. 34–40

8. Кудрявцева Т.Ю., Попов В.П., Мокриевич А.Н., и др. Туляремия: актуальные вопросы и прогноз эпидемической ситуации на территории Российской Федерации в 2018 г. // Проблемы особо опасных инфекций. 2018. № 1. С. 22–29.

9. Смелянский В.П., Корсакова И.И., Пашанина Т.П. и др. Заболеваемость населения Волгоградской области лихорадкой Ку // Инфекционные болезни. 2012. Т. 10. № 2. С. 29–32.

10. Жуков А.Н., Тихонов Н.Г., Пашанина Т.П. и др. Иксодовый клещевой боррелиоз в Волгоградской области // Природно-очаговые инфекции в Нижнем Поволжье: Сб. науч. тр. Волгоград. 2000. С. 87–92.

11. Рудакова С.А., Пеньевская Н.А., Блох А.И. и др. Эпидемиологическая ситуация по иксодовым клещевым боррелиозам в Российской Федерации в 2019 г. в сравнении с периодом 2002–2018 гг. // Проблемы особо опасных инфекций. 2020. № 3. С. 131–138

12. Зайцева О.А., Котенев Е.С., Артюшина Ю.С. и др. Современная эпидемиолого-эпизоотологическая ситуация по иксодовому клещевому боррелиозу на юге европейской части России // Проблемы особо опасных инфекций. 2019. № 3. С. 58–65.

13. Пашанина Т.П., Жукова Е.А, Смелянский В.П. и др. Сероэпидемиологический мониторинг геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Волгоградской области // Вестник ВолГМУ. 2014. № 3 (51). С. 130–133.

14. Ткаченко Е.А., Бернштейн А.Д., Дзагурова Т.К. и др. Актуальные проблемы геморрагической лихорадки с почечным синдромом // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2013. № 1. С. 51–58

15. Малецкая О.В., Таран Т.В., Прислегина Д.А. и др. Природно-очаговые вирусные лихорадки на юге европейской части России. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом // Проблемы особо опасных инфекций. 2019. № 4. С. 79–84.

16. Лобанов А.Н., Савченко С.Т., Смелянский В.П. и др. Крымская геморрагическая лихорадка в Волгоградской области. Арбовирусы и арбовирусные инфекции // В кн: Материалы расширенного пленума проблемной комиссии «Арбовирусы» и научно-практической конференции «Арбовирусы и арбовирусные инфекции»; 17–20 октября 2006 г.; Астрахань, 2007. С. 132–135

17. Мананков В.В., Алексеев В. В., Смелянский В.П. и др. Эпидемиологический мониторинг природного очага Крымской геморрагической лихорадки в Волгоградской области за период с 2000 по 2009 год // Проблемы особо опасных инфекций. 2010. № 4 (106). С. 19–22.

18. Путинцева Е.В., Антонов В.А., Викторов Д.В., и др. Особенности эпидемической ситуации по лихорадке Западного Нила в 2012 г. на территории Российской Федерации // Проблемы особо опасных инфекций. 2013. № 1. С. 25–29.

19. Путинцева Е.В., Смелянский В.П., Алексейчик И.О. и др. Итоги мониторинга возбудителя лихорадки Западного Нила в 2017 г. на территории Российской Федерации. Прогноз развития ситуации в 2018 г. в России // Проблемы особо опасных инфекций. 2018. № 1. С. 56–62.

20. Путинцева Е.В., Удовиченко С.К., Бородай Н.В., и др. Особенности эпидемиологической ситуации по лихорадке Западного Нила в Российской Федерации в 2020 г. и прогноз ее развития в 2021 г. // Проблемы особо опасных инфекций. 2021. № 1. С. 63–72.

21. Алексейчик И.О., Путинцева Е.В., Смелянский В.П. и др. Циркуляция вируса Западного Нила среди птиц и животных // В сб.: IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Молекулярная диагностика 2017»; 18-20 апреля 2017 г., Москва, 2017. С. 161–162.

22. Федорова М.В., Бородай Н.В. О необходимости и путях совершенствования энтомологического мониторинга при эпидемиологическом надзоре за лихорадкой Западного Нила // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 2017. № 2. С. 37–42.

23. Шпак И.М., Авдюшева Е.Ф., Антонов А.С. и др. Технологии метагеномики в молекулярном мониторинге за арбовирусами // Сборник материалов Молекулярная диагностика и биобезопасность. Под редакцией В.Г. Акимкина, М.Г. Твороговой. М.: ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. 2020. С. 186.

24. Путинцева Е.В., Алексейчик И.О., Чеснокова С.Н., и др. Результаты мониторинга возбудителя лихорадки Западного Нила в РФ в 2019 г. и прогноз развития эпидемической ситуации на 2020 г. // Проблемы особо опасных инфекций. 2020. № 1. С. 51–60. doi: 10.21055/0370-1069-2020-1-51-60

Об авторах

В. П. СмелянскийРоссия

Смелянский Владимир Петрович – к.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории эпидемиологического анализа и противоэпидемического обеспечения (ЛЭАиПО)

ул. Голубинская, д. 7, г. Волгоград, 400131, Российская Федерация

К. В. Жуков

Россия

Жуков Кирилл Вадимович – к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории эпидемиологического анализа и противоэпидемического обеспечения (ЛЭАиПО)

ул. Голубинская, д. 7, г. Волгоград, 400131, Российская Федерация

Н. В. Бородай

Россия

Бородай Наталья Владимировна – старший научный сотрудник лаборатории эпидемиологического анализа и противоэпидемического обеспечения (ЛЭАиПО)

ул. Голубинская, д. 7, г. Волгоград, 400131, Российская Федерация

Д. Н. Никитин

Россия

Никитин Дмитрий Николаевич – научный сотрудник лаборатории эпидемиологического анализа и противоэпидемического обеспечения (ЛЭАиПО)

ул. Голубинская, д. 7, г. Волгоград, 400131, Российская Федерация

М. Н. Таратутина

Россия

Таратутина Мария Николаевна – начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории

пр. Ленина, д. 50Б, г. Волгоград, 400005, Российская Федерация

Е. В. Кондратенко

Россия

Кондратенко Евгения Валерьевна – заведующая отделением по обеспечению надзора за особо опасными и природно-очаговыми инфекциями

ул. Ангарская, д. 13, г. Волгоград, 400049, Российская Федерация

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Смелянский В.П., Жуков К.В., Бородай Н.В., Никитин Д.Н., Таратутина М.Н., Кондратенко Е.В. Современное состояние проблемы природно-очаговых инфекций на территории Волгоградской области. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2021;29(11):83-93. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-11-83-93

For citation:

Smelyаnsky V.P., Zhukov K.V., Borodаi N.V., Nikitin D.N., Tаrаtutinа M.N., Kondrаtenko E.V. The problem of natural focal infectious diseases in the Volgograd Region: A state-of-the-art review. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2021;29(11):83-93. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-29-11-83-93

.png)