Перейти к:

Теоретическая модель ресурсного обеспечения региональной системы здравоохранения для устойчивого ответа на глобальные вызовы

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-9-19-30

Аннотация

Введение. Глобальные катастрофы и вызовы оказывают значительное влияние на функционирование национальных систем здравоохранения, а при оценке обеспечения их готовности к своевременному и эффективному ответу к данным событиям существуют различные и зачастую неоднородные подходы, обуславливающие необходимость разработки интегральной и унифицированной модели ее функционирования с учетом ресурсных возможностей.

Цель исследования: разработать на основе международных подходов теоретическую модель ресурсного обеспечения региональной системы здравоохранения для устойчивого ответа на глобальные вызовы.

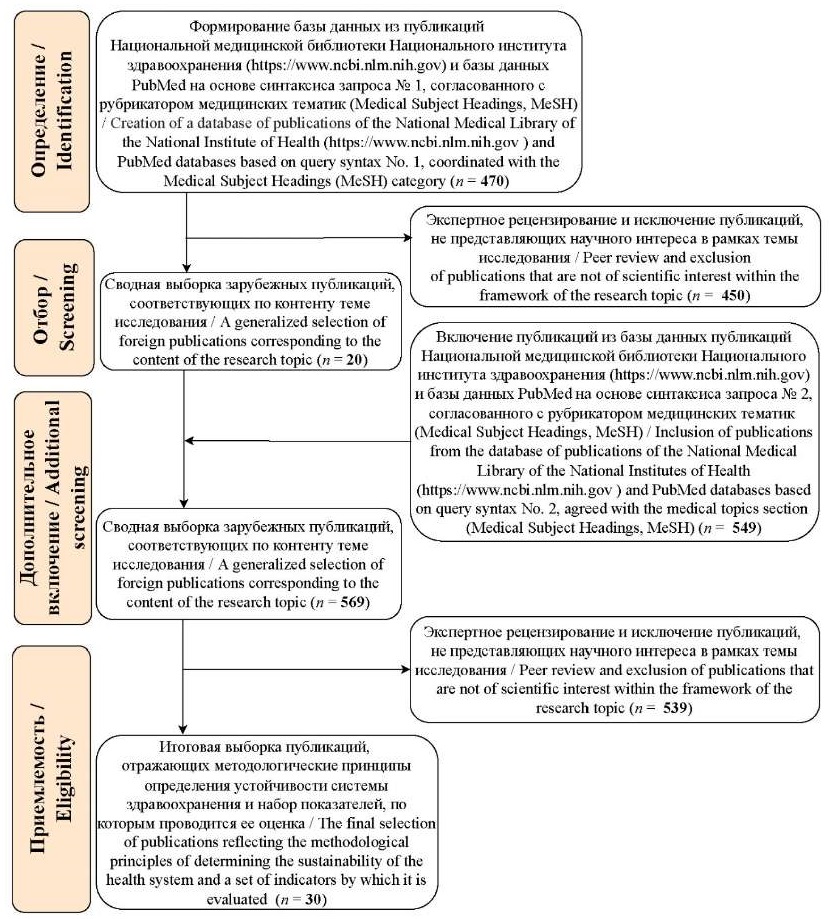

Материалы и методы. Проведен шестиэтапный аналитический обзор международных научных публикаций по методу PRISMA. Первый и третий этапы включали формирование первичных баз данных (объем первичной выборки – 470 статей, объем дополнительной выборки – 549 статей) из публикаций Национальной медицинской библиотеки

Национального института здравоохранения и базы данных PubMed за период с 1 января 2000 по май 2024 года. Второй и четвертый этапы исследования включали проведение экспертного рецензирования и исключение публикаций. На пятом этапе проведен экспертный анализ итоговой выборки (объем выборки – 30 статей) из наиболее содержательных публикаций. На шестом этапе разработана BPMN (Business Process Management Notation) модель снабжения системы

здравоохранения ресурсами, позволяющая ей сохранять устойчивость в условиях реализации глобальных вызовов.

Результаты. Разработана теоретическая модель ресурсного обеспечения региональной системы здравоохранения для устойчивого ответа на глобальные вызовы, представленная пятью уровнями взаимодействия, учитывающими виды и условия оказания медицинской помощи, различные звенья формирования ресурсных резервов, а также иерархические связи между медицинскими организациями.

Заключение. Разработанная модель формализована и алгоритмизирована в части описания основных процессов, реализуемых в структурных элементах системы здравоохранения при различных сценариях их функционирования, и может быть использована для разработки планов и программ по повышению мобилизационной готовности региональной системы здравоохранения для ответа на глобальные вызовы.

Ключевые слова

Для цитирования:

Орлов С.А., Александрова О.Ю., Васильева Т.П., Горенков Р.В. Теоретическая модель ресурсного обеспечения региональной системы здравоохранения для устойчивого ответа на глобальные вызовы. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2024;32(9):19-30. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-9-19-30

For citation:

Orlov S.A., Aleksandrova O.Yu., Vasilieva T.P., Gorenkov R.V. Theoretical model of regional healthcare system resource provision for a sustainable response to global challenges. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2024;32(9):19-30. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-9-19-30

Введение. Глобальные катастрофы и вызовы оказывают значительное влияние на функционирование национальных систем здравоохранения. В период чрезвычайных ситуаций, а также стихийных бедствий система здравоохранения и ее медицинские учреждения являются важнейшими ресурсами реагирования, играя ключевую роль в предоставлении пострадавшим медицинской помощи. Залогом успешного противодействия возникающим вызовам становится непрерывное функционирование всех служб национальной системы здравоохранения и организация процессов оказания медицинской помощи с использованием достаточного объема медицинских ресурсов (медицинский персонал, коечный фонд, медицинское оборудование, цифровые технологии здравоохранения и др.). В условиях растущего спроса на медицинскую помощь и нарастающей угрозе нарушения функциональности медицинских учреждений [1][2] становится очевидной необходимость сохранения или даже увеличения их возможности предоставления медицинских услуг на постоянной основе. В последнее время в сфере управления стихийными бедствиями активно применяется идея «устойчивости медицинских учреждений» (HFR), подчеркивающая их готовность к неожиданным ситуациям, возможность справляться с ними и извлекать уроки из произошедшего [3]. В научном сообществе широко обсуждаются модели, которые можно использовать для измерения устойчивости систем здравоохранения и медицинских учреждений. Такие модели могут представлять собой комплексную оценку некоторых ключевых ресурсных возможностей больниц [4], инфраструктурной сети (прежде всего, дорожно-транспортной) [5], обеспечивающей возможность быстрой транспортировки пострадавших к месту оказания медицинской помощи исходя из геопространственного распределения медицинских организаций [6] соответствующего профиля, а также потребностей пациентов [7] в объемах оказания медицинской помощи с учетом применяемых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. Несмотря на активное изучение данных вопросов, исследователи предпочитают ограничиваться исследованием отдельных направлений конструктивной, инфраструктурной и административной устойчивости [8] или конкретных факторов, оказывающих на нее соответствующее влияние. Большинство заключений и предложений, представленных в литературных источниках, опирается на субъективные суждения, а не на количественные методы определения устойчивости системы здравоохранения и медицинских учреждений к глобальным вызовам и катастрофам [9–11].

Так, при изучении такого глобального вызова человечеству, как сочетание войны и эпидемии, отмечается, что система здравоохранения должна выявлять угрозы как можно быстрее, быть многоуровневой и иметь широкий охват [12]. Устойчивая система здравоохранения должна формировать прочные и адекватные связи с внешними организациями или странами [13], обеспечивать предоставление физической и психологической поддержки медицинским работникам, в том числе в части безопасности рабочего пространства [14], обладать организационной гибкостью и надежными механизмами коммуникации [15], быть прозрачной в части статистической отчетности и управляемой на основе оперативных данных системы информационного мониторинга [16]. Кроме того, система здравоохранения должна быть максимально функциональной в части своей производительности и работоспособности в различных условиях, обеспечивая достаточное количество предоставляемых медицинских услуг в зависимости от спроса на них и скорости поступления пациентов [17].

В оценках устойчивости системы здравоохранения к глобальным угрозам до сих пор отсутствуют единые подходы. Ряд исследователей предлагает опираться на модели динамической устойчивости и использовать индикаторы макроуровня (потеря функциональности, время простоя и время восстановления), собранные из кривой производительности, зависящей от времени [18]. Время ожидания пациента предлагается использовать для измерения организационной устойчивости, а для измерения устойчивости технологий – соотношение количества нелеченых пациентов и общего числа пациентов, нуждающихся в лечении, то есть потери здорового населения. При этом ключевой проблемой данного подхода является то, что критические функции / производительность медицинских учреждений в сценарное время зачастую трудно определить и спрогнозировать.

Другой же подход [19] рекомендует брать за основу системные структуры и оценивать их влияние на устойчивость медицинских учреждений путем моделирования. Для измерения уровня устойчивости предлагается использовать несколько показателей симуляционной модели, например количество ожидающих пациентов и уровень госпитализации [17][19], с последующей оценкой их поведения в агентной или сетевой модели. Агентные модели [20][21] часто используются для моделирования действий, при которых изменения во времени ожидания пациентов зависят от различной скорости поступления пациентов, типов и численности персонала медицинских учреждений. Что касается сетевого подхода [22], то его предлагают использовать для оценки уязвимости медицинского учреждения во время стихийных бедствий, учитывая поток пациентов внутри учреждения, взаимодействие между различными зонами обслуживания учреждения и внешними службами жизнеобеспечения. В целом структурные подходы фиксируют топологические особенности системы и даже моделируют поведение участников, создавая возможности для разработки эффективных стратегий повышения устойчивости системы здравоохранения. Тем не менее этот метод сталкивается с серьезными ограничениями в доступных данных, касающихся таких аспектов, как человеческое поведение и операционные показатели, которые сложно собрать из-за вопросов конфиденциальности и безопасности [20].

Принимая во внимание разнообразие подходов к определению показателей и индикаторов системы здравоохранения, характеризующих ее устойчивость к вызовам глобального характера, возникает необходимость разработки интегральной и унифицированной модели ее функционирования с учетом ресурсных возможностей.

Цель исследования: разработать на основе международных подходов теоретическую модель ресурсного обеспечения региональной системы здравоохранения для устойчивого ответа на глобальные вызовы.

Материалы и методы. Для оценки существующих в мире моделей определения устойчивости системы здравоохранения к масштабным угрозам и результатов применения математических и статистических методов вычисления показателей ресурсного обеспечения медицинских организаций и их структурных подразделений в условиях глобальных вызовов проведен аналитический обзор международных научных публикаций по методу PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).

На первом этапе исследования была сформирована первичная база данных из публикаций Национальной медицинской библиотеки Национального института здравоохранения и базы данных PubMed за период с 1 января 2000 по май 2024 года включительно, с использованием терминов, согласованных с рубрикатором медицинских тематик (Medical Subject Headings, MeSH). Синтаксис1 запроса содержал следующие термины и их морфологические варианты: [healthcare system AND disaster AND resilience]. Объем первичной выборки составил 470 статей.

На втором этапе исследования проведено экспертное рецензирование и исключение публикаций, не представляющих научного интереса или недоступных для ознакомления в полнотекстовой версии. Из первичной выборки было исключено 450 статей.

На третьем этапе сформирована дополнительная база данных из публикаций Национальной медицинской библиотеки Национального института здравоохранения и базы данных PubMed за период с 1 января 2000 по май 2024 года включительно, с использованием терминов, согласованных с рубрикатором медицинских тематик (Medical Subject Headings, MeSH). Синтаксис запроса содержал следующие термины и их морфологические варианты: [healthcare AND resource AND preparedness AND management]. Объем дополнительной выборки составил 549 статей.

На четвертом этапе также проведено экспертное рецензирование и исключение публикаций, не представляющих научного интереса или недоступных для ознакомления в полнотекстовой версии. Из обобщенной выборки исключено 539 статей.

На пятом этапе проведен экспертный анализ итоговой выборки из наиболее содержательных статей, представляющих методологические подходы к оценке возможности применения показателей, математических и статистических моделей, характеризующих устойчивость системы здравоохранения. Объем итоговой выборки для экспертного анализа составил 30 статей.

На заключительном этапе разработана BPMN (Business Process Management Notation) модель ресурсного обеспечения системы здравоохранения, обеспечивающая ее устойчивость в условиях реализации глобальных вызовов.

Блок-схема этапов поиска, сортировки и экспертного рецензирования публикаций, включенных в базы данных, представлена на рисунке.

Рисунок. Блок-схема этапов поиска, сортировки и экспертного рецензирования публикаций, включенных в базы данных

Figure. Flowchart of the stages of searching, sorting and peer review of publications included in the databases

Результаты. Исходя из принципа изучения влияния конкретного ресурса на устойчивость системы здравоохранения к внешним вызовам проведена группировка и адаптация международных публикаций с тезисным описанием основных характеристик, оказывающих влияние на ее функционирование [23] (таблица).

Таблица. Результаты изучения влияния ресурсного обеспечения системы здравоохранения на ее устойчивость к внешним вызовам

Table. The results of studying the impact of resource provision of the healthcare system on its response to external challenges

|

Наименование ресурса системы здравоохранения / |

Показатели, характеризующие влияние на устойчивое функционирование / |

|

Кадровый ресурс (медицинские работники) / |

1. Готовность к эффективному ответу на вызовы определяется возможностью формирования подготовленных и слаженных междисциплинарных многопрофильных команд на уровне первичной медико-санитарной помощи [24], а также за счет кооперации и ротации [28] между медицинскими работниками и структурными подразделениями внутри медицинских организаций [25] / 2. Уровень знаний и компетенций для оказания медицинской помощи в соответствии со спецификой вызова [26][31], с которым сталкивается система здравоохранения, надлежащая квалификация и степень подготовки медицинского персонала [27][29] / 3. Достаточный резерв медицинского персонала в медицинских учреждениях частной системы здравоохранения, учреждениях здравоохранения более низкого уровня или в организациях, осуществляющих их подготовку [32–34] / |

|

Больничные койки / |

1. Расчетный уровень планирования коечного фонда [28][29] исходя из показателей первичной заболеваемости и распространенности [30] с возможностью обеспечения резервирования на случай увеличения потока госпитализируемых пациентов / 2. Возможность развертывания дополнительных мощностей в условиях медицинской организации или временного приспособленного сооружения на период массового поступления пострадавших [35][36] / 3. Дифференцированное распределение потока госпитализированных пациентов [29][37] в зависимости от потребности в профильной койке (соматический профиль, реанимация и интенсивная терапия, реабилитационная и т. д.) [30] / Differentiated distribution of the flow of hospitalized patients [29][37] depending on the need for a specialized bed (therapy, intensive care, rehabilitation, etc.) [30] |

|

Медицинское оборудование / |

1. Достаточная обеспеченность единицами медицинской техники для выполнения необходимого количества диагностических исследований [38][39][44] / 2. Высокая производительность оборудования для перевода на работу в круглосуточном режиме [40][41] / 3. Мобильность техники для перемещения и возможность локализация на наиболее востребованном участке оказания медицинской помощи [42][43] / |

|

Медикаменты и вакцины / |

1. Достаточная обеспеченность лекарственными препаратами для лечения пострадавших и вакцинами для профилактики развития инфекционных заболеваний [45][46] / 2. Наличие разработанных стандартов лечения и оперативная разработка экспериментальных схем терапии, при низкой эффективности текущих [31][47] / |

|

Автомобили скорой |

1. Достаточное количество и соблюдение нормативных требований по времени доезда до пациентов, требующих госпитализации [30][48] / 2. Соблюдение схем маршрутизации для транспортировки пациентов, требующих госпитализации, в медицинские организации соответствующего уровня [29][30][49] / |

|

Информационные системы |

1. Обеспечение функционирования интегрированных сервисов для мониторинга заболеваемости [50], оценки степени использования ресурсов системы здравоохранения и загруженности медицинской инфраструктуры [51] / 2. Обеспечение возможности дистанционного мониторинга и контроля за состоянием здоровья пациентов, находящихся вне медицинской организации [52] / 3. Коммуникация и обмен информацией между всеми участниками системы здравоохранения [53] / |

|

Финансирование / Funding |

Обеспечение формирования резервов для всех ресурсов системы здравоохранения, оперативное восполнение их в зависимости от потребности [54] / |

Декомпозиция основных ресурсов региональной системы здравоохранения и понимание принципов взаимодействия медицинских организаций позволило разработать теоретическую модель ее реагирования и обеспечения для устойчивого ответа на глобальные вызовы (МОДЕЛЬ).

Модель представлена пятью уровнями взаимодействия, учитывающими виды и условия оказания медицинской помощи, а также различные звенья формирования ресурсных резервов:

– первый уровень – первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), оказываемой в амбулаторных условиях;

– второй уровень – скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (СМП), оказываемой вне медицинской организации;

– третий уровень – специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи (СпецМП и ВМП), оказываемой в условиях круглосуточного стационара;

– четвертый уровень – медицинской реабилитации, оказываемой в специализированных медицинских организациях в условиях круглосуточного стационара;

– пятый уровень – уровень образовательных организаций среднего и высшего медицинского образования.

При распределении уровней взаимодействия не предполагалось иерархическое ранжирование или приоритизация условий оказания медицинской помощи по причине априорной неопределенности степени значимости конкретного уровня оказания медицинской помощи для соответствующего типа глобального вызова и его возможных последствий.

Для упрощения построения рабочих процессов на всех уровнях МОДЕЛИ базовым условием стало определение ПМСП в качестве первичного этапа инициации взаимодействия лица, подвергшегося воздействию глобального вызова (пациента), с системой здравоохранения.

На каждом уровне взаимодействия формализована и алгоритмизирована последовательность задач, выполняемых для ресурсного обеспечения региональной системы здравоохранения и ее устойчивого ответа на глобальные вызовы.

I. Первичная медико-санитарная помощь

Наступление события, связанного с обращением пациента в медицинскую организацию (МО), оказывающую ПМСП, является началом рабочих процессов МОДЕЛИ. Данное событие (шаг 1) определяется конкретным временным промежутком (прим. 1) манифестации первичных симптомов заболевания и клинических проявлений, побуждающих пациента обратиться к врачу, в связи с чем может носить отсроченных характер и определяться, например, инкубационным периодом, характером течения патологического процесса и т. д. Для наиболее часто встречающихся заболеваний и состояний, в отношении которых заранее известна потребность в оказании медицинской помощи, в МО имеются разработанные стандартные операционные процедуры (СОП) и алгоритмы ведения пациентов, определяющие архитектуру формализованных процессов их рутинного функционирования (шаг 2). Формализованные процессы функционирования базируются на правилах, закрепленных утвержденными на федеральном и региональном уровнях нормативными и методическими документами (далее по тексту – ФПФ), определяющими нормативную численность2 врачей и среднего медицинского персонала (Nd(pa)(n)), медицинского диагностического и лабораторного оборудования (Neq(n)), запасы вакцин (Nv(n)) и медикаментов (Nm(n)), соотнесенных с нормативной численностью обслуживаемого населения (шаг 3), а также распределенными объемами на оказание медицинской помощи, установленными в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ТПГГ) (прим. 2).

Для оценки достаточности текущего уровня ресурсной обеспеченности МО для ответа на глобальный вызов необходимо (шаг 4) выполнение ряда условий.

- Проведение стресс-теста ее устойчивости в различных сценариях и условиях работы (при условии соответствия текущей ресурсной обеспеченности нормативной потребности) (далее по тексту – стресс-тест). Элементами стресс-теста являются незапланированные учения по увеличению потока пациентов, повышенная потребность в диагностических исследованиях, постановка задачи по изменению внутренней маршрутизации и т. д. По итогам стресс-теста для МО (шаг 5.1), в случае их успешного завершения, определяется уровень, к которому она будет отнесена в рамках маршрутизации пациентов, а при неудачном исходе составляется план по увеличению ресурсной обеспеченности.

- Составление плана увеличения ресурсной обеспеченности (при условии несоответствия текущей ресурсной обеспеченности нормативной потребности).

При недостаточности текущих ресурсов МО определяется ее потенциал для функционирования при условии восполнения дефицита данных ресурсов (шаг 5.2). Если потенциала МО достаточно, то для нее устанавливаются требования по наращиванию объема посещений, увеличению количества инструментальных и лабораторных диагностических исследований (далее по тексту – ИЛДИ), а также предусматривается возможность создания референс-центра, обеспечивающего консультативной поддержкой иные МО более низкого уровня.

Если потенциала МО недостаточно, то целесообразным решением является применение ограничительных принципов в отношении плановых посещений, замена очных посещений дистанционными консультациями с применением телемедицинских технологий (ТМТ), переориентирование МО на выполнение профилактических программ (например, создание центра вакцинации с соответствующей маршрутизацией при реализации глобального биологического вызова).

По результатам оценки ресурсного потенциала формируется трехуровневая система оказания ПМСП (шаг 6).

В модели функционирования в условиях глобального вызова к МО:

– I уровня должны быть отнесены те из них, которые оказывают медицинскую помощь только прикрепленному на медицинское обслуживание населению и применяют вынужденные максимальные ограничительные меры к плановым посещениям ввиду отсутствия необходимого ресурсного обеспечения;

– II уровня – МО, прошедшие стресс-тест на устойчивость, применяющие минимальные ограничительные меры к плановым посещениям и обладающие возможностью для приема пациентов, не имеющих постоянного прикрепления к данной медицинской организации;

– III уровня – МО, на базе которых может быть создан консультативно-диагностический и референс-центр по профилю заболевания (состояния), вызванного угрозой глобального характера.

Для вновь сформированной структурной модели организации оказания ПМСП и обеспечения ее функционирования в условиях глобального вызова формируются иные нормативные и целевые значения, отличные от тех, которые характерны для МО в условиях формализации рутинных процессов (прим. 3), проводится калибровка и формализация процессов функционирования в условиях вызова (шаг 7).

При построении эффективной модели реагирования, обеспечивающей устойчивость системы здравоохранения при оказании ПМСП, бизнес-процесс считается завершенным (шаг 8).

II. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь

Выступает как следующий этап после оказания ПМСП при необходимости транспортировки пациента либо как первичный этап при непосредственном контакте с пациентом без участия МО, оказывающей ПМСП.

Формализация процессов рутинного функционирования (шаг 2) связана с выполнением задач в условиях относительно дискретных и прогнозируемых событий. ФПФ определяют нормативные показатели (значения)3 численности автомобилей СМП соответствующего класса (NAc(n)), обеспеченности оборудованием, необходимым для проведения реанимационных мероприятий (Nr(eq)(n)), обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом (Nd(pa)(n)), территориальной расположенности структурных подразделений (станций и подстанций) и зоны обслуживания (DAc(n)), времени доезда до вызова (TAa(n)), соотнесенные с нормативной численностью обслуживаемого населения (шаг 3), а также распределенными объемами [55] на оказание медицинской помощи, установленными в ТПГГ (прим. 4)

Для оценки достаточности текущего уровня ресурсной обеспеченности СМП для ответа на глобальный вызов необходимо (шаг 4) выполнение ряда условий.

- Проведение стресс-теста. Элементами стресс-теста на устойчивость могут стать, например, учения по увеличению частоты выездов бригад СМП и размеров зоны обслуживания. По результатам стресс-теста на устойчивость подразделений СМП (шаг 5.1), в случае их успешного завершения, устанавливается формат и порядок использования санитарного автотранспорта, а при неудачном исходе оценивается возможность оптимизации ресурсного оснащения, территории обслуживания и размещения, а также маршрутизации.

- Проведение оптимизации ресурсного оснащения, территории обслуживания и размещения, а также маршрутизации (при условии несоответствия текущей ресурсной обеспеченности нормативной потребности).

При недостаточности текущих ресурсов СМП определяется ее потенциал для функционирования при условии восполнения дефицита данных ресурсов (шаг 5.2). Если потенциала СМП достаточно, то для нее устанавливаются новые требования по увеличению охвата и зоны покрытия для обслуживания вызовов, снижению нормативного времени доезда, созданию Единого Центра диспетчеризации санитарного автотранспорта, задействованного в борьбе с чрезвычайной ситуацией или проблемой, вызванной глобальным вызовом. Кроме того, формализуется и упорядочивается маршрутизация из МО, оказывающей ПМСП (очага поражения / места пребывания пациента), в МО, оказывающую СпецМП и ВМП в условиях стационара.

Если потенциала СМП недостаточно, то необходимым условием сохранения функционирования является разработка критериев приоритизации вызовов, увеличение количества единиц транспорта, приспособленного под санитарные нужды для транспортировки пациентов, а также адаптация гражданского автотранспорта к потребностям в эвакуации.

По результатам оценки ресурсного потенциала устанавливается формат и порядок использования санитарного автотранспорта, который делится на три группы:

– санитарный автотранспорт Ι группы – автомобили СМП классов C и B;

– санитарный автотранспорт ΙΙ группы – автомобили СМП класса A или приспособленный автотранспорт, имеющий оснащение, аналогичное автомобилям скорой медицинской помощи класса A;

– санитарный автотранспорт ΙΙΙ группы – гражданский автотранспорт, адаптированный к потребностям в эвакуации, выполняющий функции транспортировки без медицинского вмешательства.

Для вновь сформированной структурной модели организации оказания СМП и обеспечения ее функционирования в условиях глобального вызова формируются иные нормативные и целевые значения, отличные от тех, которые характерны для медицинских организаций в условиях формализации рутинных процессов (прим. 5), проводится калибровка и формализация процессов функционирования в условиях вызова (шаг 7).

При построении эффективной модели реагирования, обеспечивающей устойчивость системы здравоохранения при оказании СМП, бизнес-процесс считается завершенным (шаг 8).

ΙΙΙ. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь

Выступает как следующий этап после оказания ПМСП, СМП при необходимости госпитализации пациента либо как первичный этап [55] при прямом обращении пациента за этим видом медицинского обслуживания без предварительного взаимодействия с МО, предоставляющей ПМСП и (или) экстренную медицинскую помощь. В случаях наиболее распространенных заболеваний и состояний, когда заранее известно о необходимости в лечении, в МО имеются разработанные СОП и алгоритмы ведения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями, определяющие архитектуру ФПФ (шаг 2). Показателями4, характеризующими эффективную деятельность стационара, являются: достаточное количество коек для госпитализации (Nhb(n)), соблюдение требований к длительности госпитализации (пребывания на койке) по профилю заболевания (LoShb(n)), нормативная оснащенность медицинским диагностическим и лабораторным оборудованием (N(eq)(n)), укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом (Nd(n)(n)), обеспеченность медикаментами (Nm(n)). Данные показатели соотносятся с численностью населения и уровнем заболеваемости (M.L., morbidity level), определяющим потребность в госпитализации (шаг 3), а также распределенными объемами на оказание медицинской помощи, установленными в ТПГГ (прим. 6).

Для оценки достаточности текущего уровня ресурсной обеспеченности МО для ответа на глобальный вызов необходимо (шаг 4) выполнение ряда условий.

- Проведение стресс-теста. Элементами стресс-теста могут стать учения по увеличению случаев и интенсивности госпитализации, требующих оперативного размещения пациентов в соответствующих отделениях стационара, моделирование ситуаций, связанных с разными характеристиками пациентов, определяющих длительность их пребывания в стационаре [55] и т. д. По результатам стресс-теста для МО (шаг 5.1), в случае их успешного завершения, определяется уровень, к которому она будет отнесена в рамках маршрутизации пациентов, а при неудачном исходе составляется план по увеличению ресурсной обеспеченности исходя из полученных результатов.

- Составление плана увеличения ресурсной обеспеченности (при условии несоответствия текущей ресурсной обеспеченности нормативной потребности).

При недостаточности текущих ресурсов МО определяется ее потенциал для функционирования при условии восполнения дефицита данных ресурсов (шаг 5.2). Если потенциала МО достаточно, то для нее устанавливаются требования по наращиванию объема госпитализаций по причине, связанной с глобальным вызовом, увеличению количества ИЛДИ, определяется структура и функциональные задачи создаваемого на ее базе консультативного референс-центра.

Если потенциала МО недостаточно, то целесообразным решением является ограничение плановых госпитализаций и концентрация исключительно на случаях, связанных с поступлением пациентов, подвергшихся воздействию глобального вызова, трансформация и включение в процесс оказания медицинской помощи приспособленных объектов немедицинской инфраструктуры, модификация рабочих процессов с максимальной концентрацией оказания экстренных и неотложных медицинских услуг, наиболее востребованных для пострадавших пациентов.

По результатам оценки ресурсного потенциала формируется трехуровневая система оказания СпецМП и ВМП (шаг 6).

В модели функционирования в условиях глобального вызова к МО:

– I уровня должны быть отнесены те из них, которые оказывают медицинскую помощь населению, как правило, одного муниципального образования и применяют вынужденные максимальные ограничительные меры к плановым госпитализациям ввиду отсутствия необходимого ресурсного обеспечения;

– II уровня – МО, прошедшие стресс-тест на устойчивость, применяющие минимальные ограничительные меры к плановым госпитализациям и обладающие возможностью для приема пациентов из муниципальных образований, граничащих с муниципальным образованием, на территории которого находится данная МО;

– III уровня – МО, на базе которых при необходимости оказывается ВМП и могут быть созданы специализированный консультативно-диагностический и референс- центры по профилю заболевания (состояния), обусловленного глобальным вызовом.

Для вновь сформированной структурной модели организации оказания СпецМП и ВМП и обеспечения ее функционирования в условиях глобального вызова формируются иные нормативные и целевые значения, отличные от тех, которые характерны для МО в условиях формализации рутинных процессов (прим. 7), проводится калибровка и формализация процессов функционирования в условиях вызова (шаг 7).

При построении эффективной модели реагирования, обеспечивающей устойчивость системы здравоохранения при оказании СпецМП и ВМП, бизнес-процесс считается завершенным (шаг 8).

ΙV. Медицинская реабилитация в условиях круглосуточного стационара

Выступает как следующий этап после оказания ПМСП, или СпецМП и ВМП при необходимости госпитализации пациента и восстановления потенциала здоровья после перенесенного заболевания, обусловленного глобальным вызовом.

В случаях наиболее распространенных заболеваний и состояний, когда заранее известно о необходимости в лечении, в медицинских организациях имеются разработанные СОП и алгоритмы ведения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями, определяющие архитектуру ФПФ (шаг 2). Показателями5, характеризующими эффективную деятельность стационара, являются: достаточное количество коек для госпитализации (Nhb(n)), соблюдение требований к длительности госпитализации (пребывания на койке) по профилю заболевания (LoShb(n)), нормативная оснащенность медицинским диагностическим и лабораторным оборудованием (N(eq)(n)), укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом (Nd(n)(n)), обеспеченность медикаментами (Nm(n)). Данные показатели соотносятся с численностью населения и уровнем заболеваемости (M.L., morbidity level), определяющим потребность в госпитализации (шаг 3), а также распределенными объемами на оказание медицинской помощи, установленными в ТПГГ (прим. 8).

Для оценки достаточности текущего уровня ресурсной обеспеченности МО для ответа на глобальный вызов необходимо (шаг 4) выполнение ряда условий.

- Проведение стресс-теста. Элементами стресс-теста могут стать учения по увеличению случаев госпитализации, требующих оперативного размещения пациентов в соответствующих отделениях медицинской реабилитации, моделирование ситуаций, связанных с разными характеристиками пациентов, определяющих длительность их пребывания в стационаре исходя из реабилитационного потенциала, и т. д. По результатам стресс-теста для МО (шаг 5.1), в случае их успешного завершения, определяется уровень, к которому она будет отнесена в рамках маршрутизации пациентов, а при неудачном исходе составляется план по увеличению ресурсной обеспеченности исходя из полученных результатов.

- Составление плана увеличения ресурсной обеспеченности (при условии несоответствия текущей ресурсной обеспеченности нормативной потребности).

При недостаточности текущих ресурсов МО определяется ее потенциал для функционирования при условии восполнения дефицита данных ресурсов (шаг 5.2). Если потенциала МО достаточно, то для нее устанавливаются требования по наращиванию объема госпитализаций по причине, связанной с глобальным вызовом, увеличению количества ИЛДИ, определяется структура и функциональные задачи создаваемого на ее базе консультативного референс-центра.

Если потенциала МО недостаточно, то целесообразным решением является ограничение плановых госпитализаций и концентрация исключительно на случаях, связанных с поступлением пациентов, подвергшихся воздействию глобального вызова, модификация форм взаимодействия с МО, оказывающими ПМСП, с преимущественным ведением пациентов и оказанием услуг по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, в том числе посредством дистанционного консультирования и использования ТМТ.

По результатам оценки ресурсного потенциала устанавливается формат и порядок направления на медицинскую реабилитацию после перенесенного заболевания (состояния), вызванного глобальным вызовом (шаг 6).

В модели функционирования в условиях глобального вызова к МО:

– I уровня должны быть отнесены те из них, которые оказывают медицинскую помощь населению, как правило, одного муниципального образования и применяют вынужденные максимальные ограничительные меры к плановым госпитализациям ввиду отсутствия необходимого ресурсного обеспечения;

– II уровня – МО, прошедшие стресс-тест на устойчивость, применяющие минимальные ограничительные меры к плановым госпитализациям и обладающие возможностью для приема пациентов из муниципальных образований, граничащих с муниципальным образованием, на территории которого находится данная МО;

– III уровня – МО, на базе которых при необходимости оказывается высокотехнологичная медицинская помощь и могут быть созданы специализированные реабилитационные консультативно-диагностический и референс- центры по профилю заболевания (состояния), обусловленного глобальным вызовом.

Для вновь сформированной структурной модели медицинской реабилитации и обеспечения ее функционирования в условиях глобального вызова формируются иные нормативные и целевые значения, отличные от тех, которые характерны для МО в условиях формализации рутинных процессов (прим. 9), проводится калибровка и формализация процессов функционирования в условиях вызова (шаг 7).

При построении эффективной модели реагирования, обеспечивающей устойчивость системы здравоохранения при организации медицинской реабилитации, бизнес-процесс считается завершенным (шаг 8).

V. Образовательная организация

Выступает ключевым связующим элементом МОДЕЛИ, являясь поставщиком кадрового ресурса (врачи или средний медицинский персонал) для системы здравоохранения на всех уровнях оказания медицинской помощи. ФПФ (шаг 2) основывается на нормативной потребности6 в подготовке врачей (Nd(n)) и среднего медицинского персонала (Nn(n)) [23], а также на реализации образовательных программ (Ne.p.(n)), которые необходимы для обеспечения достаточного количества квалифицированных кадров в наиболее дефицитных специальностях (шаг 3). Это количество определяется в рамках выделенных бюджетных и внебюджетных мест для обучения по образовательным программам высшего и среднего медицинского образования (прим. 10). Если возникает необходимость в значительном увеличении количества медицинских работников для оказания помощи пострадавшим пациентам, образовательная организация может быть задействована для выполнения этой задачи по двум направлениям (шаг 4):

– для распределения обучающихся и профессорско-преподавательского состава в целях обеспечения нужд МО системы здравоохранения (шаг 5.1);

– для увеличения количества тематических программ подготовки (шаг 5.2).

При наличии достаточного кадрового ресурса и возможности использования мобилизационного резерва в лице обучающихся для распределения их в МО, участвующие в оказании медицинской помощи пострадавшим, удается достичь повышения укомплектованности, осуществлять кадровую ротацию, в том числе и среди обучающихся, привлекать к консультированию наиболее сложных пациентов сотрудников образовательной организации из числа профессорско-преподавательского состава.

При ограниченном кадровом ресурсе или его отсутствии основной задачей образовательной организации становится увеличение количества тематических программ подготовки.

За счет концентрации усилий исключительно на образовательных задачах ожидаемым результатом деятельности организации становится увеличение количества медицинских работников, прошедших подготовку, которые усовершенствуют полученные знания и навыки в реальной клинической практике и за счет обратной связи и синергетического эффекта помогают повышать к ней адаптивность программ.

По результатам оценки ресурсного потенциала образовательных организаций, в том числе при отсутствии какой-либо возможности для реализации их основных функций, устанавливается соответствующий формат и порядок взаимодействия с медицинскими организациями (шаг 6).

Для вновь сформированной структурной модели функционирования образовательных организаций и обеспечения их функционирования в условиях глобального вызова формируются иные нормативные и целевые значения, отличные от тех, которые характерны для условий формализации рутинных процессов (прим. 11), проводится калибровка и формализация процессов функционирования в условиях вызова (шаг 7).

При построении эффективной модели реагирования, обеспечивающей устойчивость системы здравоохранения при вовлечении образовательных организаций, бизнес-процесс считается завершенным (шаг 8).

В общем виде МОДЕЛЬ доступна для детального ознакомления по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/qSKtdljfZB4P3g

Обсуждение. Описанная МОДЕЛЬ не ограничивается исключительно последовательным принципом реализации рабочих процессов и задач, а является гораздо более сложной системой взаимодействия между различными уровнями оказания медицинской помощи с соответствующими иерархическими связями между МО.

МО, оказывающие ПМСП, например, участвуют во взаимодействии со скорой медицинской помощью и могут использовать санитарный автотранспорт для транспортировки пациентов в МО, оказывающие СпецМП в стационарных условиях. В качестве примера можно привести ситуацию, когда в период новой коронавирусной инфекции COVID-19 транспортировка из амбулаторных центров компьютерной томографии при установлении степени поражения легких, требующих лечения в условиях круглосуточного стационара, осуществлялась с использованием санитарного автотранспорта. Аналогичный подход используется и при диспетчеризации санитарного автотранспорта для обеспечения взаимодействия с МО, оказывающими СпецМП и ВМП. В стационары ΙΙΙ группы госпитализируются силами санитарного автотранспорта Ι группы, в то время как в стационары Ι группы, наоборот, силами санитарного автотранспорта ΙΙΙ группы. После выписки пациентов из стационаров обеспечивается информирование МО ПМСП соответствующего уровня и дальнейшее ведение пациентов далее осуществляется уже в амбулаторных условиях. Информационный обмен в данной схеме взаимодействия является конечным с односторонней передачей данных.

При взаимодействии МО, оказывающих СпецМП и ВМП, с МО, оказывающими медицинские услуги по медицинской реабилитации, обеспечивается принцип тождественности групп с двусторонней координацией путем непрерывного информационного обмена. После выписки пациентов из стационара, в котором оказывались услуги по медицинской реабилитации, обеспечивается информирование МО ПМСП соответствующего уровня, и дальнейшее ведение пациентов далее осуществляется также в амбулаторных условиях. Информационный обмен в данной схеме взаимодействия является конечным с односторонней передачей данных.

Образовательные организации предоставляют отдельный формат взаимодействия с МО различного уровня, которые оказывают медицинскую помощь соответствующего типа. Они также являются поставщиками ресурсов для всей системы здравоохранения, а координация взаимодействия реализуется путем непрерывного информационного обмена о потребности МО в кадрах и возможностях образовательной организации в их предоставлении.

При разработке МОДЕЛИ значимым условием являлась необходимость отображения элементов формирования временных организационно-управленческих структур и хранилищ данных о результатах их работы в условиях глобального вызова, позволяющих в дальнейшем проводить математические расчеты и устанавливать нормативные значения для показателей, определяющих эффективность функционирования системы здравоохранения.

Архитектура настоящего исследования и построения МОДЕЛИ не предполагала использования математических выражений при описании процессов и для расчета нормативных показателей, характеризующих функционирование региональной системы здравоохранения в рутинных условиях и в условиях глобальных угроз и вызовов, в связи с чем может являться задачей для дальнейших исследований данной темы.

Заключение. Проведенный анализ международных публикаций позволил установить группы показателей, оказывающих значимое влияние на ресурсное обеспечение системы здравоохранения и определяющих ее устойчивость к внешним воздействиям. Декомпозиция основных ресурсов региональной системы здравоохранения и понимание принципов взаимодействия МО позволило разработать теоретическую модель ее реагирования и обеспечения для устойчивого ответа на глобальные вызовы. Указанная модель формализована и алгоритмизирована в части описания основных процессов, реализуемых в структурных элементах системы здравоохранения при различных сценариях их функционирования, в связи с чем может быть использована для разработки планов и программ по повышению мобилизационной готовности региональной системы здравоохранения для ответа на глобальные вызовы биологического, геополитического и техногенного характера.

1. При использовании данного синтаксиса возможно воспроизведение поискового запроса и получение выборки публикаций, описывающих влияние биологических угроз на национальные системы здравоохранения.

2. Для нормативных значений используются сокращения с номинативными индексами: N – численность (number); n – нормативный (norm.); d – врачи (doctors), pa – фельдшер (physician assistants); eq – оборудование (equipment); v – вакцина (vaccine); m – медикамент (medicament).

3. Для нормативных значений используются сокращения с номинативными индексами N – численность (number); Ac – автомобиль скорой помощи (Ambulance car); Aa – прибытие скорой помощи (Ambulance arrival); D – расстояние (зона) обслуживания (Distance); T – время (Time); n – нормативный (norm.); d – врачи (doctors); pa – фельдшер (physician assistants); r(eq) – реанимационное оборудование (reanimation equipment).

4. Для нормативных значений используются сокращения с номинативными индексами hb – койки стационара (hospital beds); LoS – длительность госпитализации (length of stay); d(n) – врачи (doctors) и медицинские сестры (nurses); eq – оборудование (equipment); m – медикамент (medicament).

5. Для нормативных значений используются сокращения с номинативными индексами hb – койки стационара (hospital beds); LoS – длительность госпитализации (length of stay); d(n) – врачи (doctors) и медицинские сестры (nurses); eq – оборудование (equipment); m – медикамент (medicament).

6. d – врачи (doctors) и n – медицинские сестры (nurses); e.p. – образовательные программы (educational programs).

Список литературы

1. Her M. Repurposing and reshaping of hospitals during the COVID-19 outbreak in South Korea. One Health. 2020;10:100137. doi: 10.1016/j.onehlt.2020.100137

2. Kirsch TD, Mitrani-Reiser J, Bissell R, et al. Impact on hospital functions following the 2010 Chilean earthquake. Disaster Med Public Health Prep. 2010;4(2):122-128. doi: 10.1001/dmphp.4.2.122

3. Fleming P, O’Donoghue C, Almirall-Sanchez A, et al. Metrics and indicators used to assess health system resilience in response to shocks to health systems in high income countries - A systematic review. Health Policy. 2022;126(12):1195-1205. doi: 10.1016/j.health-pol.2022.10.001

4. Zhong S, Clark M, Hou XY, Zang Y, FitzGerald G. Validation of a framework for measuring hospital disaster resilience using factor analysis. Int J Environ Res Public Health. 2014;11(6):6335-6353. doi: 10.3390/ijerph110606335

5. Koks EE, Rozenberg J, Zorn C, et al. A global multi-hazard risk analysis of road and railway infrastructure assets. Nat Commun. 2019;10(1):2677. doi: 10.1038/s41467-019-10442-3

6. Ferguson WJ, Kemp K, Kost G. Using a geographic information system to enhance patient access to point-of-care diagnostics in a limited-resource setting. Int J Health Geogr. 2016;15:10. doi: 10.1186/s12942-016-0037-9

7. Haldane V, Zhang Z, Abbas RF, et al. National primary care responses to COVID-19: A rapid review of the lite-rature. BMJ Open. 2020;10(12):e041622. doi: 10.1136/bmjopen-2020-041622

8. Fallah-Aliabadi S, Ostadtaghizadeh A, Ardalan A, Fatemi F, Khazai B, Mirjalili MR. Towards developing a model for the evaluation of hospital disaster resilience : A systematic review. BMC Health Serv Res. 2020;20(1):64. doi: 10.1186/s12913-020-4915-2

9. Curtis S, Fair A, Wistow J, Val DV, Oven K. Impact of extreme weather events and climate change for health and social care systems. Environ Health. 2017;16(Suppl 1):128. doi: 10.1186/s12940-017-0324-3

10. Zhong S, Clark M, Hou XY, Zang YL, Fitzgerald G. Development of hospital disaster resilience: Conceptual framework and potential measurement. Emerg Med J. 2014;31(11):930-938. doi: 10.1136/emermed-2012-202282

11. Son C, Sasangohar F, Rao AH, Larsen EP, Neville T. Resilient performance of emergency department: patterns, models and strategies. Saf Sci. 2019;120:362–373. doi: 10.1016/j.ssci.2019.07.010

12. Kruk ME, Myers M, Varpilah ST, Dahn BT. What is a resilient health system? Lessons from Ebola. Lancet. 2015;385(9980):1910-1912. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60755-3

13. Cousins S. Syrian crisis: Health experts say more can be done. Lancet. 2015;385(9972):931-934. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60515-3

14. Douedari Y, Howard N. Perspectives on rebuilding health system governance in opposition-controlled Syria: A qualitative study. Int J Health Policy Manag. 2019;8(4):233-244. doi: 10.15171/ijhpm.2018.132

15. Jamal Z, Alameddine M, Diaconu K, et al. Health system resilience in the face of crisis: Analysing the challenges, strategies and capacities for UNRWA in Syria. Health Policy Plan. 2020;35(1):26-35. doi: 10.1093/heapol/czz129

16. Kluge H, Martín-Moreno JM, Emiroglu N, et al. Strengthening global health security by embedding the International Health Regulations requirements into national health systems. BMJ Glob Health. 2018;3(Suppl 1):e000656. doi: 10.1136/bmjgh-2017-000656

17. Hassan EM, Mahmoud H. An integrated socio-technical approach for post-earthquake recovery of interdependent healthcare system. Reliab Eng Syst Saf. 2020;201:106953. doi: 10.1016/j.ress.2020.106953

18. Jovanović A, Klimek P, Renn O, et al. Assessing resilience of healthcare infrastructure exposed to COVID-19: Emerging risks, resilience indicators, interdependencies and international standards. Environ Syst Decis. 2020;40(2):252-286. doi: 10.1007/s10669-020-09779-8

19. Khanmohammadi S, Farahmand H, Kashani H. A system dynamics approach to the seismic resilience enhancement of hospitals. Int J Disaster Risk Reduct. 2018;31:220–233. doi: 10.1016/j.ijdrr.2018.05.006

20. Ouyang M. Review on modeling and simulation of interdependent critical infrastructure systems. Reliab Eng Syst Saf. 2014;121:43–60. doi: 10.1016/j.ress.2013.06.040

21. Taboada M, Cabrera E, Iglesias ML, Epelde F, Luque E. An agent-based decision support system for hospitals emergency departments. Procedia Comput Sci. 2011;4:1870–1879. doi: 10.1016/j.procs.2011.04.203

22. Akcali E, Côté MJ, Lin C. A network flow approach to optimizing hospital bed capacity decisions. Health Care Manag Sci. 2006;9(4):391-404. doi: 10.1007/s10729-006-0002-4

23. Орлов С.А., Шепель Р.Н., Концевая А.В., Драпкина О.М. Методологические подходы к изучению уровня развития первичной медико-санитарной помощи в мире // Профилактическая медицина. 2023. Т. 26. № 11. С. 14–21. doi: 10.17116/profmed20232611114. EDN: EQPDFL

24. Lamberti-Castronuovo A, Lamine H, Valente M, Hubloue I, Barone-Adesi F, Ragazzoni L. Assessing primary healthcare disaster preparedness: A study in Northern Italy. Prim Health Care Res Dev. 2024;25:e16. doi: 10.1017/S1463423624000124

25. Shi W, Chen R, Wang K, Wang Y, Gui L. Exploring hospital resilience protective or risk factors: Lessons for future disaster response efforts. Front Public Health. 2024;12:1378257. doi: 10.3389/fpubh.2024.1378257

26. Burau V, Mejsner SB, Falkenbach M, et al. Post-COVID health policy responses to healthcare workforce capacities: A comparative analysis of health system resilience in six European countries. Health Policy. 2024;139:104962. doi: 10.1016/j.health-pol.2023.104962

27. Saeed H, Hamid S, Zoukar I, et al. Post-quake call for action: Developing core competencies matrix for Syrian health workers in emergency time. Confl Health. 2024;18(1):5. doi: 10.1186/s13031-023-00567-0

28. Michenka P, Marx D. Hospital-level COVID-19 preparedness and crisis management in Czechia. Int J Public Health. 2023;68:1606398. doi: 10.3389/ijph.2023.1606398

29. Khirekar J, Badge A, Bandre GR, Shahu S. Disaster preparedness in hospitals. Cureus. 2023;15(12):e50073. doi: 10.7759/cureus.50073

30. Tippong D, Petrovic S, Akbari V. A review of applications of operational research in healthcare coordination in disaster management. Eur J Oper Res. 2022;301(1):1-17. doi: 10.1016/j.ejor.2021.10.048

31. Richmond JG, Tochkin J, Hertelendy AJ. Canadian health emergency management professionals’ perspectives on the prevalence and effectiveness of disaster preparedness activities in response to COVID-19. Int J Disaster Risk Reduct. 2021;60:102325. doi: 10.1016/j.ijdrr.2021.102325

32. Gist R, Daniel P, Grock A, et al. Use of medical reserve corps volunteers in a hospital-based disaster exercise. Prehosp Disaster Med. 2016;31(3):259-262. doi: 10.1017/S1049023X16000297

33. Errett NA, Barnett DJ, Thompson CB, et al. Assessment of medical reserve corps volunteers’ emergency response willingness using a threat- and efficacy-based model. Biosecur Bioterror. 2013;11(1):29-40. doi: 10.1089/bsp.2012.0047

34. Aruru M, Truong HA, Clark S. Pharmacy Emergency Preparedness and Response (PEPR): A proposed framework for expanding pharmacy professionals’ roles and contributions to emergency preparedness and response during the COVID-19 pandemic and beyond. Res Social Adm Pharm. 2021;17(1):1967-1977. doi: 10.1016/j.sapharm.2020.04.002

35. Pereira CCA, Soares FRG, Machado CJ, et al. Development of an index to assess COVID-19 hospital care installed capacity in the 450 Brazilian health regions. Disaster Med Public Health Prep. 2022;17:e275. doi: 10.1017/dmp.2022.214

36. Haesendonck RM, Verhoogen T, Mortelmans LJ, Desruelles D, Van De Voorde P, Sabbe MB. The incident management response of the emergency departments in Belgium during the first wave of the COVID-19 pandemic. Disaster Med Public Health Prep. 2022;16(5):2194-2197. doi: 10.1017/dmp.2021.253

37. Al-Dorzi HM, Aldawood AS, Almatrood A, et al. Managing critical care during COVID-19 pandemic: The experience of an ICU of a tertiary care hospital. J Infect Public Health. 2021;14(11):1635-1641. doi: 10.1016/j.jiph.2021.09.018

38. Martani A. Stockpiling basic medical equipment for public health emergencies and “the-right-thing-to-do.” Charting the ethical territory. Int J Public Health. 2022;67:1604679. doi: 10.3389/ijph.2022.1604679

39. Spencer SA, Adipa FE, Baker T, et al. A health systems approach to critical care delivery in low-resource settings : A narrative review. Intensive Care Med. 2023;49(7):772-784. doi: 10.1007/s00134-023-07136-2

40. Koonin LM, Pillai S, Kahn EB, Moulia D, Patel A. Strategies to inform allocation of stockpiled ventilators to healthcare facilities during a pandemic. Health Secur. 2020;18(2):69-74. doi: 10.1089/hs.2020.0028

41. Arabi YM, Azoulay E, Al-Dorzi HM, et al. How the COVID-19 pandemic will change the future of critical care. Intensive Care Med. 2021;47(3):282-291. doi: 10.1007/s00134-021-06352-y

42. Craven RM. Managing anaesthetic provision for global disasters. Br J Anaesth. 2017;119(suppl_1):i126-i134. doi: 10.1093/bja/aex353

43. Zhao Y, Zhang L. An advanced study of urban emergency medical equipment logistics distribution for different levels of urgency demand. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(18):11264. doi: 10.3390/ijerph191811264

44. Duncan EA, Colver K, Dougall N, Swingler K, Stephenson J, Abhyankar P. Consensus on items and quantities of clinical equipment required to deal with a mass casualties big bang incident: A national Delphi study. BMC Emerg Med. 2014;14:5. doi: 10.1186/1471-227X-14-5

45. Yuan Y, Du L, Luo L, Cui L. Allocation strategy of medical supplies during a public health emergency: A tripartite evolutionary game perspective. Sci Rep. 2023;13(1):9571. doi: 10.1038/s41598-023-36000-y

46. Schultz MJ, Roca O, Shrestha GS. Global lessons learned from COVID-19 mass casualty incidents. Br J Anaesth. 2022;128(2):e97-e100. doi: 10.1016/j.bja.2021.10.040

47. Hertelendy AJ, Ciottone GR, Mitchell CL, Gutberg J, Burkle FM. Crisis standards of care in a pandemic: Navigating the ethical, clinical, psychological and policy-making maelstrom. Int J Qual Health Care. 2021;33(1):mzaa094. doi: 10.1093/intqhc/mzaa094

48. Berben SAA, Vloet LCM, Lischer F, Pieters M, de Cock J. Medical coordination rescue members’ and ambulance nurses’ perspectives on a new model for mass casualty and disaster management and a novel terror attack mitigation approach in the Netherlands: A qualitative study. Prehosp Disaster Med. 2021;36(5):519-525. doi: 10.1017/S1049023X21000790

49. Aringhieri R, Bigharaz S, Duma D, Guastalla A. Fairness in ambulance routing for post disaster management. Cent Eur J Oper Res. 2022;30(1):189-211. doi: 10.1007/s10100-021-00785-y

50. Haghi M, Benis A, Deserno TM. Accident & emergency informatics and one digital health. Yearb Med Inform. 2022;31(1):40-46. doi: 10.1055/s-0042-1742506

51. Fitriani WR, Sutanto J, Handayani PW, Hidayanto AN. User compliance with the health emergency and disaster management system : Systematic literature review. J Med Internet Res. 2023;25:e41168. doi: 10.2196/41168

52. Madanian S, Norris T, Parry D. Disaster eHealth : Scoping review. J Med Internet Res. 2020;22(10):e18310. doi: 10.2196/18310

53. Recchia V, Aloisi A, Zizza A. Risk management and communication plans from SARS to COVID-19 and beyond. Int J Health Plann Manage. 2022;37(6):3039-3060. doi: 10.1002/hpm.3545

54. Taylor OG. The policy landscape and challenges of disaster risk financing: Navigating risk and uncertainty. Disasters. 2023;47(3):745-765. doi: 10.1111/disa.12560

55. Орлов С.А. Научное обоснование системы поддержки принятия управленческих решений при работе медицинской организации в условиях биологических вызовов (на примере COVID-19) : специальность 14.02.03 «Общественное здоровье и здравоохранение» : дис. ... канд. мед. наук. Москва. 2022. 226 с. EDN: CCVECQ.

Об авторах

С. А. ОрловРоссия

Сергей Александрович Орлов, к. м. н., старший научный сотрудник

отдел изучения образа жизни и охраны здоровья населения; отдел научно-стратегического развития первичной медико-санитарной помощи

101000; ул. Воронцово Поле, д. 12, стр. 1; 101990; Петроверигский пер., д. 10, стр. 3; Москва

О. Ю. Александрова

Россия

Оксана Юрьевна Александрова, д. м. н., профессор, заместитель директора по учебной работе

101000; ул. Воронцово Поле, д. 12, стр. 1; Москва

Т. П. Васильева

Россия

Татьяна Павловна Васильева, д. м. н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации, руководитель направления

направление «Теоретические закономерности формирования общественного здоровья и здоровьесбережение»

101000; ул. Воронцово Поле, д. 12, стр. 1; Москва

Р. В. Горенков

Россия

Роман Викторович Горенков, д. м. н., ведущий научный сотрудник

отдел изучения образа жизни и охраны здоровья населения

101000; ул. Воронцово Поле, д. 12, стр. 1; Москва

Рецензия

Для цитирования:

Орлов С.А., Александрова О.Ю., Васильева Т.П., Горенков Р.В. Теоретическая модель ресурсного обеспечения региональной системы здравоохранения для устойчивого ответа на глобальные вызовы. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2024;32(9):19-30. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-9-19-30

For citation:

Orlov S.A., Aleksandrova O.Yu., Vasilieva T.P., Gorenkov R.V. Theoretical model of regional healthcare system resource provision for a sustainable response to global challenges. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2024;32(9):19-30. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-9-19-30

.png)