Перейти к:

Профессиональная патология горняков подземных рудников Кольского полуострова (14-летнее лонгитудинальное обсервационное исследование)

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-5-42-52

Аннотация

Введение. Особенности профессиональной патологии горняков подземных рудников различных специальностей остаются недостаточно изученными.

Цель исследования: получение данных о времени развития, нозологии и распространенности профессиональной патологии горняков подземных рудников для ее более эффективной профилактики.

Материалы и методы. Началом исследования послужили данные периодического медицинского осмотра 4502 горняков в 2007 г. Далее у них были отслежены все случаи профессиональной патологии в 2008–2021 гг. Для статистического анализа применены программное обеспечение Microsoft Excel 2016 и EpiInfo, v. 6.04d. Определялись критерии Стьюдента и согласия, относительный риск, 95 % доверительный интервал, коэффициенты корреляции Пирсона и аппроксимации.

Результаты. В 2008–2021 гг. диагностировано 995 заболеваний у 393 из 4502 (8,7 %) горняков. Важнейшими причинами развития патологии были повышенная тяжесть труда (60,1 %) и шум (16,6 %), а преобладали в ее структуре радикулопатия (20,7 %), вибрационная болезнь (20,1 %) и нейросенсорная тугоухость (16,6 %). Минимальный период развития заболеваний отмечался у проходчиков (21,2 ± 0,9 года), максимальное число заболеваний у одного работника – у горнорабочих очистного забоя (3,64 ± 0,26 случая). Наибольшие уровни заболеваемости установлены у бурильщиков (625,0 случая / 10 000 работников), люковых (542,9), горнорабочих очистного забоя (522,6). Наибольшая доля работников, у которых сформировались заболевания, определялась у бурильщиков: 32,5 %. Выявлены значительные различия заболеваемости у горняков разных специальностей (до 34,5 раза) и с одинаковым классом условий труда (до 22,9 раза).

Заключение. Получены новые данные для усовершенствования профилактики профессиональных заболеваний на основе учета специальности горняка, исходного состояния здоровья, вида, интенсивности и длительности действия факторов риска. В настоящее время приоритетом является профилактика болезней костно-мышечной системы у горняков с высоким уровнем заболеваемости (более 400 случаев / 10 000 работников).

Для цитирования:

Сюрин С.А. Профессиональная патология горняков подземных рудников Кольского полуострова (14-летнее лонгитудинальное обсервационное исследование). Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2024;32(5):42-52. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-5-42-52

For citation:

Syurin S.A. Occupational diseases in underground miners of the Kola Peninsula: A14-year longitudinal observational study. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2024;32(5):42-52. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-5-42-52

Введение. Известно, что вредные и опасные условия труда при подземной добыче рудного сырья создают максимально высокие риски здоровью для занятых в этой отрасли работников [1][2]. Они обусловлены повышенной тяжестью трудовых процессов, воздействием локальной и общей вибрации, шума, аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, химических соединений всех классов опасности, неблагоприятными параметрами микроклимата рабочих мест, а также частым неблагоприятным сочетанием этих факторов [3–5]. Как показывают гигиенические исследования, модернизация технологий добычи рудного сырья, а также средств индивидуальной и коллективной защиты работников уменьшает, но не ликвидирует воздействие вышеуказанных вредных производственных факторов [6]. Потенциал медицинских оздоровительных и профилактических мероприятий также ограничен и не позволяет пока сохранять здоровье горняков в течение их трудовой карьеры. В результате в Российской Федерации уровень профессиональной заболеваемости при подземной добыче рудного сырья стабильно превышает показатели во всех других видах экономической деятельности1, включая его добычу открытым способом [3].

В Мурманской области добыча апатит-нефелиновых и медно-никелевых руд, осуществляемая в настоящее время преимущественно подземным способом, является важнейшей отраслью экономики. Несмотря на то что в последние годы в ней было занято только 5–7 тысяч работников из около 400 тыс. трудоустроенного населения области2, на них ежегодно приходится более половины всех впервые зарегистрированных в регионе случаев профессиональной патологии [7][8].

Трудности сохранения здоровья горняков, характерные в целом для горнодобывающей отрасли, в Арктике усугубляются действием на организм человека дополнительных вредных климатических факторов. Это длительные периоды низких температур воздуха, напряженность электромагнитного поля ионосферы, резкие изменения атмосферного давления, нарушения сезонной фотопериодичности и др. Оказывая дополнительную нагрузку на эндокринную, дыхательную, сердечно-сосудистую системы организма [9–11], они способны модифицировать действие вредных производственных факторов [12]. Кроме того, на северных рудниках имеют место худшие условия труда по запыленности, параметрам микроклимата и другим факторам, по сравнению с предприятиями, расположенными в более комфортных климатических условиях [13–16]. Такое комбинированное влияние вредных производственных и неблагоприятных климатических факторов может приводить к более раннему и частому формированию профессиональной патологии, чем в целом в России [17][18].

В этой связи все более активное освоение природных богатств Арктики повышает требования к мероприятиям по предупреждению профессиональных заболеваний горняков подземных рудников, особенно учитывая увеличивающийся дефицит трудовых ресурсов в регионе [19][20]. Новизна данного исследования заключается в установлении временных, нозологических и частотных особенностей профессиональной патологии у горняков различных специальностей при воздействии ряда вредных производственных факторов различной интенсивности.

Цель исследования состояла в получении новых данных о времени развития, нозологии и распространенности профессиональной патологии у горняков подземных рудников различных специальностей для ее более эффективной дальнейшей профилактики.

Материалы и методы. Выполнено 14-летнее лонгитудинальное обсервационное исследование, в котором данные периодического медицинского осмотра 4502 горняков подземных рудников в 2007 г. были приняты за исходную точку исследования. Далее отслежены все впервые выявленные профессиональные заболевания за последующие 14 лет (конечная точка исследования – 2021 г.). Сведения об общих и профессиональных заболеваниях горняков получены в Научно-исследовательской лаборатории ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора (является Мурманским областным центром профессиональной патологии). Эта информация была дополнена данными реестра выписок из карт учета профессионального заболевания3.

Условия труда на рудниках определялись по результатам аттестации рабочих мест4 (до 2014 года), специальной оценки условий труда5 и внутреннего производственного контроля. Для оценки профессиональной заболеваемости были использованы следующие уровни: менее 100, 100–400 и более 400 случаев / 10 000 работников, учитывая, что показатель 100 случаев / 10 000 работников близок к среднему уровню профессиональной заболеваемости при подземной добыче рудных ископаемых в России в 2013–2017 годах [6].

Для статистического анализа полученных результатов были применены программное обеспечение Microsoft Excel 2016 и программа Epi Info, v. 6.04d. Определялись t-критерий Стьюдента, относительный риск (ОР) и 95 % доверительный интервал (95 % ДИ), критерий согласия (χ2), коэффициент корреляции Пирсона (r) с оценкой по шкале Чеддока. Соответствие трендовой модели исходным данным считалось при коэффициенте аппроксимации (R2) более 0,500. Числовые данные представлены как абсолютные и процентные значения, среднее арифметическое и его стандартная ошибка (M ± m). Значимость нулевой гипотезы была критической при p < 0,05.

Результаты. Все горняки, осуществлявшие подземные работы, подвергались воздействию вредных производственных факторов. Итоговый класс вредности на рабочих местах машиниста буровой установки, проходчика, горнорабочего очистного забоя / горнорабочего подземного определялся как 3.3–3.4. У взрывника, дробильщика, машиниста вибропогрузочной установки, крепильщика условия труда соответствовали классу 3.3. У люкового6, машиниста подземного электровоза, погрузочно-доставочной, подземной самоходной машины, раздатчика взрывчатого материала, электрогазосварщика, электрослесаря, слесаря-ремонтника, горного мастера, условия труда оценивались как 3.2, а у стволового, ламповщика, машиниста подъемной машины, горнорабочего на геологических и маркшейдерских работах – как 3.1. Наиболее частыми вредными факторами были тяжесть труда, шум, локальная и общая вибрация, вредные химические вещества и их сочетанное действие. Вследствие сходных геологических и микроклиматических условий апатитовых и медно-никелевых подземных рудников, а также использования сходных марок горной техники, условия труда и класс их вредности при добыче двух видов рудного сырья не имели существенных различий. Класс условий труда горняков всех специальностей, определенный в 2007 г., в течение последующих 14 лет не изменялся.

В 2007 г. средний возраст работников составил 38,1 ± 0,2 года, а трудовой стаж в горнодобывающей промышленности – 10,5 ± 0,2 года. Среди горняков было 4002 (89,3 %) мужчины и 478 (10,7 %) женщин. Медицинский осмотр прошли 907 (20,1 %) слесарей (электрослесарей), 338 (7,5 %) машинистов подземного электровоза, 274 (6,1 %) взрывника, 253 (5,6 %) проходчика, 245 (5,5 %) электрогазосварщиков, 225 (5,0 %) машинистов погрузочно-доставочной машины, 212 (4,7 %) горнорабочих подземных, 163 (3,6 %) крепильщика, 145 (4,1 %) горных мастеров и еще 1740 работников других специальностей.

По итогам осмотра практически здоровыми были признаны 675 (15,0 %) работников, а у 3827 (85,0 %) горняков были выявлены 11 289 случаев хронических непрофессиональных заболеваний. Их число варьировало у одного работника от одного до тринадцати, составляя 2,95 ± 0,04 заболевания. Между возрастом и числом заболеваний существовала умеренная корреляция (r = 0,430), между стажем работы на предприятии и числом заболеваний – средняя (r = 0,504). Высокая степень корреляции (r = 0,754) между возрастом горняков и стажем работы на предприятии позволяла связывать изменения их здоровья именно с условиями труда при добыче рудного сырья.

Выявленные нарушения здоровья распределялись по пятнадцати классам МКБ 10. Те восемь из них, которые могли бы влиять на формирование профессиональной патологии, представлены в табл. 1. Наиболее часто диагностировались болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. Болезни системы кровообращения, органов дыхания, эндокринной системы выявлялись в 2–6 раз реже. Доли болезней нервной системы, кожи, уха, новообразований были менее 5 % каждая.

Наиболее распространенными нозологическими формами непрофессиональных заболеваний, имевших потенциальную связь с развитием профессиональной патологии, были остеохондроз позвоночника (n = 551), остеоартроз (n = 381), ожирение (n = 307), люмбалгия (n = 303),варикозная болезнь нижних конечностей (n = 287), артралгия (n = 282), искривление перегородки носа с нарушением функции дыхания (n = 277).

В 2008–2021 гг. у 393 (8,7 %) из 4502 горняков, прошедших медицинский осмотр в 2007 г., были впервые диагностированы 995 профессиональных заболеваний, или 2,53 ± 0,05 случая у одного работника. В число этих горняков вошли 390 (99,2 %) мужчин и 3 (0,8 %) женщины. Их средний возраст был 52,1 ± 0,3 года, а трудовой стаж на руднике – 25,3 ± 0,4 года. Средний годовой показатель профессиональной заболеваемости горняков составил 157,9 на 10 000 работников.

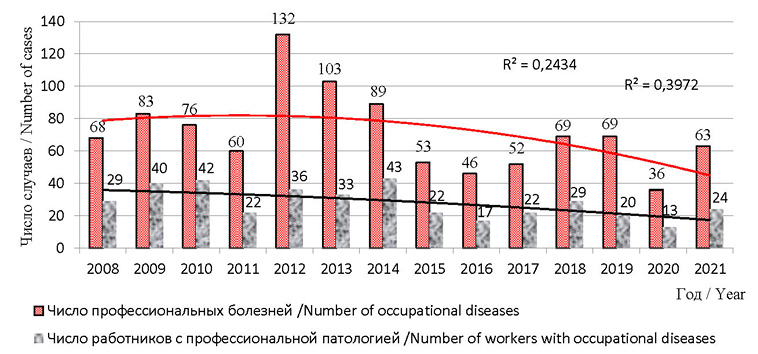

Ежегодное число впервые диагностированных профессиональных заболеваний колебалось в широких границах от 36 (2020 г.) до 132 случаев (2012 г.), а число работников с установленной профессиональной патологией – от 13 (2020 г.) до 42 (2010 г.) человек (рис. 1). В течение 14 лет наиболее высокие значения обоих показателей отмечались в 2012–2014 гг. Они имели тенденцию к снижению (то есть R2 < 0,5000), более выраженную для числа работников с профессиональной патологией (R2 = 0,3972), чем числа профессиональных заболеваний (R2 = 0,2434).

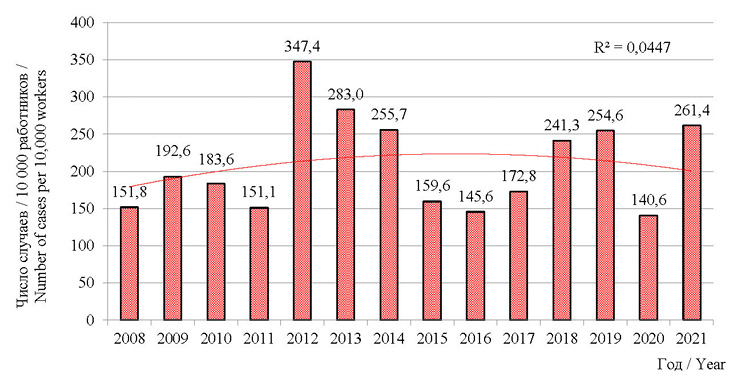

Ежегодные показатели профессиональной заболеваемости горняков, рассчитанные с учетом уменьшения численности когортной группы, варьировали от 140,6 (2020 г.) до 347,4 (2012 г.) на 10 000 работников, в целом в течение четырнадцати лет они не демонстрировали тенденции ни к снижению, ни к повышению (R2 = 0,0447).

В 60,1 % случаев формирование профессиональных заболеваний было обусловлено повышенной тяжестью трудовых процессов. Значимыми этиологическими факторами (10,9–13,8 %) также были шум, общая и локальная вибрация. Удельный вес химических соединений и аэрозолей фиброгенного действия не превышал 5 %. Важнейшим обстоятельством возникновения профессиональных заболеваний (почти две трети случаев) являлось несовершенство технологических процессов. Меньшее значение имели несовершенство рабочих мест и конструктивные недостатки различного оборудования. Несовершенство санитарно-технических установок, отступление от технологического регламента и нарушения правил техники безопасности признавались обстоятельствами развития профессиональной патологии только в единичных случаях.

Изучены особенности влияния отдельных вредных производственных факторов на формирование профессиональной патологии. Повышенная тяжесть трудовых процессов вызывала преимущественно (76,0 %) нарушения костно-мышечной системы. Наиболее распространенными из них были радикулопатия (n = 189) и остеоартроз суставов (n = 158). Остальные 24,0 % приходились на долю болезней нервной системы, а именно – моно- и полинейропатии (n = 144). Экспозиция к шуму (n = 138) была причиной нейросенсорной тугоухости, а к аэрозолям фиброгенного действия (n = 4) – хронического бронхита. Общая и локальная вибрация главным образом (85,6 %) обусловливала развитие вибрационной болезни (n = 201) и значительно реже – болезней нервной и костно-мышечной систем (по 7,2 %). Аэрозоли вредных химических веществ в 72,7 % случаев вызывали болезни органов дыхания, среди которых были хронический бронхит (n = 10), бронхиальная астма (n = 4) и хронический ринофарингит (n = 2). В 6 (27,3 %) случаях при экспозиции к химическим факторам диагностировалась острая (оксид или диоксид углерода) или хроническая (марганец и его соединения) формы интоксикации.

В 63 % случаев профессиональные заболевания горняков формировались при классе действующего вредного фактора 3.2. В 3,2 раза реже патология развивалась при классе 3.3, в 6,8 раза – при классе 3.1 и в 9,8 раза реже – при классе 3.4. В экстремальных условиях труда к развитию нарушений здоровья в девяти случаях приводила локальная вибрация (более 12 дБ), в двух – шум (более 35 дБА) и в двух – острые отравления окисью углерода.

Заболевания костно-мышечной системы были наиболее распространенным классом профессиональной патологии, на который приходилась почти половина выявленных болезней. В 2,5 раза реже диагностировались заболевания, относимые к классу «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин», ведущим факторов развития которых была промышленная вибрация. В 3 раза реже выявлялись болезни нервной системы, в 4,5 раза реже –болезни уха и в отдельных случаях – болезни органов дыхания. В 2 (0,2 %) случаях выявлялись хронические отравления вредными веществами. Один из них был обусловлен диоксидом азота, а второй – соединениями марганца, содержавшимися в сварочных аэрозолях. В структуре нозологических форм профессиональной патологии наибольшие доли занимали радикулопатия, вибрационная болезнь, нейросенсорная тугоухость, остеоартроз, моно- и полиневропатия, на которые приходились 84,2 % нарушений здоровья (табл. 2).

Ретроспективный анализ связи случаев профессиональной патологии с результатами периодического медицинского осмотра 2007 года показал, что при ранее выявленной артралгии повышался риск формирования артроза суставов верхних и нижних конечностей (ОР = 4,01; 95 % ДИ 3,26–4,91; р < 0,001) и вибрационной болезни (ОР = 3,05; 95 % ДИ 1,00–9,31; р = 0,032). Риск возникновения радикулопатии возрастал при наличии остеохондроза позвоночника в сочетании с вертеброгенной цервикалгией (ОР = 4,60; 95 % ДИ 2,82–7,50; р < 0,001) и вертеброгенной люмбалгией (ОР = 3,15; 95 % ДИ 2,39–4,15; р < 0,001). У лиц с признаками неблагоприятного воздействия производственного шума на внутреннее ухо (Z57.0) увеличивалась вероятность профессиональной нейросенсорной тугоухости (ОР = 2,69; 95 % ДИ 1,85–3,91; р < 0,001). Алиментарное ожирение повышало риск формирования артрозов и радикулопатии (ОР = 1,85; 95 % ДИ 1,10–3,10; р = 0,024). Существенно увеличивался риск развития профессиональной патологии у работников в возрасте 50 лет и старше по сравнению с лицами более молодого возраста (ОР = 2,34; 9 5% ДИ 1,93–2,84; р < 0,001). У курящих лиц с экспозицией к табачному дыму ≥ 10 пачка / лет возрастала вероятность возникновения профессионального хронического бронхита (ОР = 4,85; 95 % ДИ 1,01–23,27; р = 0,029).

В течение 14 лет профессиональные заболевания были впервые диагностированы у работников 29 специальностей, прежде всего непосредственно занятых добычей и транспортировкой рудного сырья в условиях труда классов 3.2–3.4. Не было установлено заболеваний в ряде таких распространенных специальностей, как горнорабочий на геологических и маркшейдерских работах, оператор по приготовлению взрывчатых материалов, стволовой, ламповщик и других, имеющих условия труда класса 3.1–3.2. Особенности развития профессиональной патологии проанализированы у работников 16 специальностей, имевших не менее 10 случаев заболеваний каждая. Изучены такие показатели, как итоговая оценка класса условий труда, число и доля заболевших работников, стаж на момент первичного установления заболевания, число нозологических форм заболеваний общее и у одного работника, уровень профессиональной заболеваемости.

При оценке уровней профессиональной заболеваемости обратила на себя внимание выраженная вариабельность этого важнейшего показателя: от 18,1 случая / 10 000 слесарей-ремонтников до 625,0 случая / 10 000 машинистов буровой установки, или 34,5 раза. Тем не менее при большом разбросе данных можно было четко выделить три группы специалистов. В первой (n = 42) заболеваемость не превышала 100 случаев / 10 000 работников, во второй (n = 152) находилась в пределах 100–400 случаев / 10 000 работников и в третьей (n = 152) была выше 400 случаев / 10 000 работников. Далее был проведен анализ трех выделенных групп по классу условий труда, специальности работников, числе и доле заболевших лиц от их общей численности, числу профессиональных заболеваний у одного работника.

Установлено, что в третью группу наиболее подверженных развитию профессиональной патологии горняков вошли бурильщики, люковые, горнорабочие очистного забоя, взрывники и машинисты самоходных подземных машин, имевших итоговые условия труда классов 3.3–3.4. У этих специалистов заболеваемость превышала 400 случаев / 10 000 работников, а профессиональные заболевания за 14 лет возникли у более, чем 20 % здоровых в 2007 году горняков (или более чем у 1,5 % работников ежегодно). Вторую группу по распространенности профессиональной патологии составили машинисты погрузочно-доставочной машины, вибропогрузочной установки и электровоза, а также проходчики, крепильщики и дробильщики. По итоговым классам условий труда (3.2–3.4) они не отличались от горняков первой группы, но имели уровень профессиональной заболеваемости в диапазоне 100–400 случаев / 10 000 работников, а долю заболевших в течение 14 лет – от 10 до 20 % (или 0,3–1,5 % работников ежегодно). Условно низкая распространенность профессиональной патологии в первой группе (ниже 100 случаев / 10 000 работников) отмечалась у водителей автомобиля, горных мастеров, горнорабочих подземных, электрогазосварщиков и слесарей, у которых доля заболевших в 2008–2021 гг. горняков была меньше 10 % (или меньше 0,3 % ежегодно). Условия труда у них были более благоприятными, чем в первой и второй группах (класс вредности 3.2–3.3).

Риск развития профессиональной патологи в третьей группе специалистов был выше, чем во второй (ОР = 1,48; 95 % ДИ 1,22–1,80; р < 0,001) и в первой (ОР = 9,37; 95 % ДИ 6,75–13,03; р < 0,001), а во второй – выше, чем в первой (ОР = 6,32; 95 % ДИ 4,55–8,77). Кроме того, в третьей группе риск возникновения профессиональной патологии у бурильщиков превосходил его уровень у горнорабочих очистного забоя (ОР = 1,56; 95 % ДИ 1,05–2,32; р = 0,029) и у взрывников (ОР = 1,46; ДИ 1,04–2,05; р = 0,032). В группе со средним уровнем заболеваемости различий между специалистами не отмечалось, а в группе с условно низкой заболеваемостью риск развития профессиональной патологии у водителей автомобиля, электрогазосварщиков, горнорабочих подземных и горных мастеров был выше, чем у слесарей: ОР = 3,29; 95 % ДИ 1,18–9,16; p = 0,017; ОР = 10,9; 95 % ДИ 5,85–20,7; р < 0,001; ОР = 3,21; 95 % ДИ 1,37–7,52; р = 0,005 и ОР = 3,13; 95 % ДИ 1,19–8,20; р = 0,015 соответственно.

Число нозологических форм профессиональных заболеваний у одного работника в третьей группе было больше, чем во второй (2,98 ± 0,11 и 2,31 ± 0,09 случая, t = 4,71; p < 0,001) и в первой группах (2,98 ± 0,11 и 2,05 ± 0,17 случая, t = 4,59; p < 0,001). Существенных различий по этому показателю между второй и первой группами не отмечалось (2,31 ± 0,09 и 2,05 ± 0,17 случая, t = 1,35; р = 0,178).

Продолжительность трудового стажа, при которой впервые диагностировалась профессиональная патология, каких-либо закономерных изменений в трех группах не демонстрировала. Она была ниже во второй группе по сравнению с третьей (26,0 ± 0,5 и 27,7 ± 0,6 года, t = 2,18; р = 0,030), но каких-либо других значимых различий не отмечалось (табл. 3).

В структуре профессиональной патологии в трех группах с разными уровнями заболеваемости имелись значимые различия. В третьей группе, по сравнению со второй были больше доли болезней костно-мышечной (χ2 = 20,7; p < 0,001)и нервной (χ2 = 14,5; p < 0,001) систем, а меньше – вибрационной болезни (χ2 = 45,6; p < 0,001). В третьей группе по сравнению с первой также была больше доля болезней костно-мышечной системы (χ2 = 16,0; p < 0,001) и меньше – вибрационной болезни (χ2 = 6,28; p < 0,001). Отличительной чертой первой группы явилась большая доля болезней органов дыхания, превышавшая показатели в третьей (χ2 = 42,3; p < 0,001) и второй (χ2 = 21,9; p < 0,001) группах (табл. 4).

Таблица 1. Структура непрофессиональной патологии горняков подземных рудников, случаи (%)

Table 1. The structure of non-occupational diseases in the underground miners, cases (%)

|

Класс болезней / Disease category |

Число и доля (%) / Cases, n (%) |

|

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани / Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue |

3545 (31,4) |

|

Болезни системы кровообращения / Diseases of the circulatory system |

1389 (12,3) |

|

Болезни органов дыхания / Diseases of the respiratory system |

971 (8,6) |

|

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ / Endocrine, nutritional and metabolic diseases |

564 (5,0) |

|

Болезни нервной системы / Diseases of the nervous system |

384 (3,4) |

|

Болезни кожи и подкожной клетчатки / Diseases of the skin and subcutaneous tissue |

327 (2,9) |

|

Болезни уха и сосцевидного отростка / Diseases of the ear and mastoid process |

294 (2,6) |

|

Новообразования / Neoplasms |

271 (2,4) |

Рис. 1. Ежегодное число впервые установленных профессиональных заболеваний и работников с профессиональной патологией в 2008–2021 гг.

Fig. 1. Annual numbers of incident occupational diseases and workers with occupational diseases in 2008–2021

Рис. 2. Ежегодная профессиональная заболеваемость в 2008–2021 гг. с учетом изменения численности наблюдаемой группы

Fig. 2. Annual occupational disease rates in 2008–2021 given changes in the size of the observed cohort

Таблица 2. Условия развития профессиональной патологии и ее структура в 2008–2021 гг.

Table 2. Conditions for the development of occupational diseases and ranking of the latter for 2008–2021

|

Показатель / Indicator |

Число и доля (%) / n, % |

|

Вредные производственные факторы / Occupational hazards |

|

|

Повышенная тяжесть труда / Increased physical heaviness of work |

598 (60,1) |

|

Шум / Noise |

137 (13,8) |

|

Общая вибрация / Whole-body vibration |

125 (12,6) |

|

Локальная вибрация / Hand-arm vibration |

108 (10,9) |

|

Химические вещества I–IV классов опасности / Chemicals of hazard classes I–IV |

22 (2,2) |

|

Аэрозоли фиброгенного действия / Fibrogenic aerosols |

5 (0,4) |

|

Обстоятельства / Circumstances |

|

|

Несовершенство технологических процессов / Imperfection of technological processes |

609 (61,2) |

|

Несовершенство рабочих мест / Imperfection of workplaces |

244 (24,5) |

|

Конструктивные недостатки машин, механизмов, инструментов и другого оборудования / Design flaws of machines, mechanisms, and equipment |

123 (12,4) |

|

Несовершенство санитарно-технических установок / Imperfection of sanitary installations |

9 (0,9) |

|

Отступление от технологического регламента/ Breach of technological production regimes |

6 (0,6) |

|

Нарушение правил техники безопасности / Violation of safety regulations |

4 (0,4) |

|

Класс условий труда / Class of working conditions |

|

|

3.1 |

92 (9,3) |

|

3.2 |

629 (63,2) |

|

3.3 |

197 (19,8) |

|

3.4 |

64 (6,4) |

|

4 |

13 (1,3) |

|

Класс профессиональных болезней / Occupational disease category |

|

|

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани / Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue |

451 (45,3) |

|

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин / Injury, poisoning and certain other consequences of external causes |

207 (20,8) |

|

Болезни уха и сосцевидного отростка / Diseases of the ear and mastoid process |

159 (16,0) |

|

Болезни нервной системы / Diseases of the nervous system |

158 (15,9) |

|

Болезни органов дыхания / Diseases of the respiratory system |

20 (2,0) |

|

Профессиональные болезни, случаи (%) / Occupational diseases, cases (%) |

|

|

Радикулопатия / Radiculopathy |

206 (20,7) |

|

Вибрационная болезнь / Vibration disease |

200 (20,1) |

|

Нейросенсорная тугоухость / Sensorineural hearing loss |

160 (16,1) |

|

Деформирующий остеоартроз / Deforming osteoarthrosis |

138 (13,9) |

|

Моно- и полиневропатия / Mono- and polyneuropathy |

134 (13,5) |

|

Эпикондилит плечевых костей / Epicondylitis humeri |

56 (5,6) |

|

Миофиброз предплечий / Myofibrosisof the forearm |

42 (4,2) |

|

Прочие болезни / Other diseases |

59 (5,9) |

Таблица 3. Ранжирование горняков по уровню профессиональной заболеваемости

Table 3. Ranking of the miners by occupational disease rates

|

Специальность / Job title |

Итоговый класс условий труда / Class of working conditions |

Общее число работников / Total number of workers |

Число и доля (%) работников с профессиональной патологией / Workers with occupational diseases, n (%) |

Число профессиональных заболеваний, случаи / Cases of occupational diseases, n |

Число профессиональных заболеваний у одного работника, случай, работник / Occupational diseases per worker, cases/ worker |

Стаж при установлении профессионального заболевания / Duration of employment by the time of diagnosis |

Профессиональная заболеваемость, случаи / 10,000 работников / Occupational diseaserate, per 10,000 workers |

|

Первая группа / Group 1 |

|||||||

|

Слесарь / Repairman |

3.2 |

907 |

12 (1,3) |

23 |

1,92 ± 0,32 |

29,7 ± 1,6 |

18,1 |

|

Мастер горный / Mining foreman |

3.2 |

145 |

6 (4,1) |

10 |

1,67 ± 0,49 |

28,3 ± 2,7 |

49,3 |

|

Горнорабочий подземный / Underground miner |

3.2 |

212 |

9 (4,2) |

19 |

2,11 ± 0,42 |

25,4 ± 2,4 |

64,0 |

|

Электрогазосварщик / Welder |

3.3 |

245 |

10 (4,1) |

15 |

1,50 ± 0,40 |

29,7 ± 1,6 |

72,4 |

|

Водитель автомобиля / Truck driver |

3.2 |

115 |

5 (4,3) |

14 |

2,80 ± 0,54 |

23,4 ± 2,6 |

87,0 |

|

Вторая группа / Group 2 |

|||||||

|

Машинист вибропогрузочной установки / Vibration loading machine operator |

3.3 |

44 |

6 (13,6) |

10 |

1,67 ± 0,46 |

26,7 ± 1,3 |

162,3 |

|

Машинист электровоза / Locomotive driver |

3.2 |

338 |

55 (16,3) |

106 |

1,93 ± 0,20 |

26,8 ± 1,1 |

224,0 |

|

Машинист погрузочно-доставочной машины / Loading and delivery machine operator |

3.2 |

225 |

38 (16,9) |

84 |

2,21 ± 0,18 |

26,2 ± 0,9 |

266,7 |

|

Дробильщик / Сrusher |

3.2 |

48 |

5 (10,4) |

18 |

3,60 ± 0,40 |

26,2 ± 2,4 |

267,9 |

|

Проходчик / Tunneller |

3.4 |

253 |

45 (17,8) |

108 |

2,40 ± 0,15 |

21,2 ± 0,9 |

304,9 |

|

Крепильщик / Timberman |

3.2 |

163 |

26 (16,0) |

79 |

3,04 ± 0,25 |

26,0 ± 1,4 |

346,2 |

|

Третья группа / Group 3 |

|||||||

|

Машинист подземной самоходной машины / Operators of underground self-propelled machine |

3.2 |

50 |

12 (24,0) |

29 |

2,42 ± 0,29 |

25,1 ± 1,83 |

414,3 |

|

Взрывник / Blaster |

3.3 |

274 |

61 (22,3) |

180 |

2,95 ± 0,18 |

29,6 ± 0,9 |

469,2 |

|

Горнорабочий очистного забоя / Breakage face miner |

3.3 |

158 |

33 (20,9) |

120 |

3,64 ± 0,26 |

29,1 ± 1,0 |

522,6 |

|

Люковой / Ore loader |

3.3 |

25 |

7 (28,0) |

19 |

2,71 ± 0,63 |

31,2 ± 1,8 |

542,9 |

|

Машинист буровой установки / Driller |

3.4 |

120 |

39 (32,5) |

105 |

2,69 ± 0,23 |

23,8 ± 1,0 |

625,0 |

Таблица 4. Структура профессиональной патологии у горняков с разным уровнем заболеваемости, случаев (%)

Table 4. Distribution of occupational diseases in the miners by incidence rates, cases (%)

|

Класс болезней / Disease category |

Заболеваемость, случаи / 10 000 работников / Incidence, сases per 10,000 workers (%) |

||

|

> 400 |

100–400 |

< 100 |

|

|

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани / Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue |

319 (70,9) |

230 (56,0)* |

42 (48,8)** |

|

Вибрационная болезнь / Vibration disease |

35 (7,8) |

101 (24,6)* |

14 (16,3)** |

|

Нейросенсорная тугоухость / Sensorineuralhearingloss |

62 (13,8) |

66 (16,1) |

18 (20,9) |

|

Болезни нервной системы / Diseases of the nervous system |

32 (7,1) |

7 (1,7)* |

2 (2,3) |

|

Болезни органов дыхания / Diseases of the respiratory system |

2 (0,4) |

7 (1,7) |

10 (11,6)**,*** |

Примечание: * – различия (p < 0,05) между первой и второй группами; ** – различия (p < 0,05) между первой и третьей группами; *** – различия (p < 0,05) между второй и третьей группами.

Notes: differences between * the first and second groups; ** the first and third groups; *** the second and third groups (p < 0.05).

Обсуждение. Проведенное исследование позволило установить ряд фактов, заслуживающих анализа и обсуждения. Прежде всего обращает на себя внимание уровень профессиональной заболеваемости изученной группы горняков Кольского полуострова (157,9 / 10 000 работников), превысивший в 1,5–1,7 раза средние российские показатели при добыче полезных ископаемых подземным способом [21]. Вероятно, этот факт можно объяснить, во-первых, худшими условиями труда на северных рудниках по сравнению с предприятиями, расположенными в более комфортных климатических условиях [13–16]. Во-вторых, это климатические условия Арктики, способные модифицировать действие вредных производственных факторов [12], приводя к более раннему и частому формированию профессиональной патологии, чем в целом в России [17][18].

Требуют объяснения значительные различия в уровнях профессиональной заболеваемости горняков различных специальностей (до 34,5 раза), осуществляющих трудовую деятельность при условиях труда классов 3.2–3.4. В ряд специалистов с более высокой заболеваемостью (более 400 случаев / 10 000 работников) вошли бурильщики, люковые, горнорабочие очистного забоя, взрывники и машинисты подземных самоходных машин. Важно, что у них отмечается не только высокое число профессиональных заболеваний у одного работника, но и бóльшая доля горняков (более 1,5 % ежегодно) с впервые диагностированной профессиональной патологией. Также для этих специалистов характерна максимальная доля заболеваний костно-мышечной системы и меньшая доля вибрационной болезни в структуре профессиональной патологии.

Привлекают внимание значительные отличия уровней заболеваемости у специалистов, имеющих одинаковый итоговый класс условий труда. Так, при классе 3.4 это различие составляет 2,05 раза (между бурильщиками и проходчиками), при классе 3.3 – 7,50 раза (между люковыми и электрогазосварщиками), при классе 3.2 – 22,89 раза (между машинистами подземных самоходных машин и слесарями). Полученные данные показывают, что итоговый класс условий труда, используемый для определения уровней риска развития профессиональных заболеваний7 [22], не всегда может служить таким критерием. С этой целью, вероятно, предпочтительнее ориентироваться на уровень профессиональной заболеваемости горняков той или иной специальности, для каждой из которых характерны свои конкретные изменяющиеся комбинации видов и интенсивности воздействия вредных производственных факторов. Кроме того, использование реального уровня заболеваемости для определения риска развития профессиональной патологии в будущем позволяет избежать влияния методических недостатков, характерных для специальной оценки условий труда [23].

Нужно отметить значительные различия в структуре нозологических форм профессиональной патологии у обследованной группы горняков и горняков подземных рудников России в 2010–2019 гг. Так, у горняков Кольского полуострова доля вибрационной болезни составила 20,1 %, а в среднем в России – 37,5 % [1][4], что пока не имеет убедительного объяснения. Еще более существенные различия отмечаются в долях болезней бронхолегочной системы: 0,4 % у горняков подземных рудников Кольского полуострова и 20,2–30,1 % у горняков России [1, 4]. Высокая влажность микроклимата подземных рудников Кольского полуострова, являющаяся естественной системой пылеподавления, может, по крайней мере частично, служить объяснением данного феномена [24]. Также обращают на себя внимание различия в определении причин развития профессиональных заболеваний у горняков, занятых подземной добычей рудного сырья. На месторождениях Кольского полуострова основная причина – повышенная тяжесть трудового процесса (60,1 % случаев), а в других регионах России – вибрация, шум и аэрозоли преимущественно фиброгенного действия [1][4][6], что свидетельствует о методических трудностях решения этой задачи.

Нами установлены резкие ежегодные изменения показателей профессиональной заболеваемости горняков. В частности, непонятны причины регистрации в 2012–2014 гг. наибольшего числа профессиональных заболеваний. Такая динамика показателей может быть обусловлена многими причинами. Это недостаточное качество медицинских осмотров, неполное и позднее выявление патологии, различные трактовки врачами установленных нарушений здоровья, административное вмешательство в результаты медицинских и экспертных заключений [21].

Представляется недооцененной роль охлаждающего микроклимата подземных рудников Кольского полуострова, так как с его воздействием не было связано ни одного случая профессиональных заболеваний. Вероятно, это следствие, как недостатков методики оценки, так и неполного представления экспертов-профпатологов о негативном действии локального и общего охлаждения на организм человека, в том числе костно-мышечную систему [25][26]. Кроме того, это и особенность национального перечня профессиональных заболеваний, который был в 2012 году сокращен как раз по данному разделу.

Ограничения исследования. В качестве ограничений выполненного исследования можно отметить невозможность исключения случаев выхода из группы наблюдения работников в связи с ухудшением самочувствия до наступления пенсионного возраста. Не все из них хотят и могут доказать связь состояния их здоровья с влиянием вредных производственных факторов. В таких случаях увольнение происходит «по собственному желанию», а медицинская причина этого желания остается неизвестной.

Заключение. Установлены новые данные об особенностях развития, нозологии и распространенности профессиональной патологии у горняков различных специальностей подземных рудников Кольского полуострова. Практическое применение полученных данных позволит повысить эффективность мер профилактики профессиональных заболеваний, построенных с учетом специальности горняка, исходного состояния его здоровья, вида, интенсивности и длительности действия факторов риска.

1 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2021 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2022. 340 с.

2 Мурманская область в цифрах / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области. Мурманск, 2022. 126 с.

3 в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 № 176.

4 Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14 марта 1997 года №12 «О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда» (утратил силу по Приказу Минздравсоцразвития РФ от 27.08.2008 № 454Н).

5 Федеральный закон № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О специальной оценке условий труда». [Электронный ресурс.] Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/ (дата обращения: 15.03.2024).

6 Люковой – это рабочий, осуществляющий погрузку горной массы из люков и ее перемещение на различных этапах производственного процесса (операции: дробление негабаритов, ликвидация зависаний в выпускных окнах и др.). Подвергается воздействию повышенной тяжести труда, шума, локальной вибрации, химических веществ) [3].

7 P 2.2.2006–05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2005. 142 с.

Список литературы

1. Бухтияров И.В., Чеботарев А.Г., Курьеров Н.Н., Сокур О.В. Актуальные вопросы улучшения условий труда и сохранения здоровья работников горнорудных предприятий // Медицина труда и промышленная экология. 2019. Т. 1. № 7. C. 424-429. doi: 10.31089/1026-9428-2019-59-7-424-429

2. Чеботарев А.Г., Лескина Л.М., Головкова Н.Л. Условия труда и профессиональный риск нарушения здоровья рабочих рудных карьеров // Горная промышленность. 2020. № 5. C. 115-119. doi: 10.30686/1609-9192-2020-5-115-119

3. Профессиональный риск в горнохимической промышленности в Арктике: монография / Б.А. Скрипаль, В.П. Чащин, А.Б. Гудков, А.Н. Никанов, Н.Н. Дядик. – Апатиты: ФИЦ КНЦ РАН, 2020.- 129 с. doi: 10.3761/978.591137.444.0

4. Чеботарев А.Г., Семенцова Д.Д. Комплексная оценка условий труда и состояния профессиональной заболеваемости работников горно-металлургических предприятий // Горная промышленность. 2021. № 1. С. 114-119. doi: 10.30686/1609-9192-2021-1-114-119

5. Rabiei H, Malakoutikhah M, Vaziri MH, Sahlabadi AS. The Prevalence of Musculoskeletal Disorders among Miners around the World: A Systematic Review and Meta-Analysis. IranianJournal of Public Health. 2021; 50 (4): 676-688. doi: 10.18502/ijph.v50i4.5992

6. Чеботарев А.Г. Состояние условий труда и профессиональной заболеваемости работников горнодобывающих предприятий // Горная промышленность. 2018. Т. 137. № 1. С. 92-95. doi: 10.30686/1609-9192-2018-1-137-92-95

7. Дударев А.А., Талыкова Л.В. Профессиональная заболеваемость и производственный травматизм в России (с акцентом на регионы Крайнего Севера, 1980–2010) //Биосфера. 2012. Т. 4. № 3. С.343–363.

8. Сюрин С.А., Ковшов А.А. Условия труда и профессиональная заболеваемость на предприятиях горнодобывающей и металлургической промышленности Мурманской области //Здоровье населения и среда обитания. 2020; Т. 322. № 1. С. 34-38. doi: 10.35627/2219-5238/2020-322-1-34-38.

9. Хаснулин В.И., Хаснулин П.В. Современные представления о механизмах формирования северного стресса у человека в высоких широтах // Экология человека. 2012. № 1. С. 4-11. doi: 10.17816/humeco17512

10. Солонин Ю.Г., Бойко Е.Р. Медико-физиологические аспекты жизнедеятельности в Арктике // Арктика: экология и экономика. 2015. T. 17. № 1. С. 70-75.

11. Donaldson S, Adlard B, Odland JØ. Overview of human health in the Arctic: conclusions and recommendations. Int J Circumpolar Health. 2016; 75: 33807. doi: 10.3402/ijch.v75.33807.

12. Чащин В.П., Гудков А.Б., Попова О.Н., Одланд Ю.О., Ковшов А.А. Характеристика основных факторов риска нарушений здоровья населения, проживающего на территориях активного природопользования в Арктике //Экология человека. 2014. T. 21. № 1. С. 3-12. doi: 10.17816/humeco17269

13. Бухтияров И.В. Проблемы медицины труда на горнодобывающих предприятиях Сибири и Крайнего Севера // Горная промышленность.2013. Т. 110. № 4. С. 77-80.

14. Чеботарев А.Г. Риски развития профессиональных заболевании пылевой этиологии у работников горнорудных предприятии // Горная промышленность. 2018; Т. 139. № 3. С. 66-70. doi: 10.30686/1609-9192-2018-3-139-66-70.

15. Gendler SG, Rudakov ML, Falova ES. Analysis of the risk structure of injuries and occupational diseases in the mining industry of the Far North of the Russian Federation // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. № 3. P. 81-85.

16. Горяев Д.В., Фадеев А.Г., Шур П.З., Фокин В.А., Зайцева Н.В. Гигиеническая оценка условий труда и профессиональной заболеваемости работников горнодобывающей промышленности в Арктической зоне Норильского промышленного района // Анализ риска здоровью. 2023. № 2. С. 88–94. doi: 10.21668/health.risk/2023.2.08

17. Сюрин С.А., Ковшов А.А. Условия труда и риск профессиональной патологии на предприятиях Арктической зоны Российской Федерации // Экология человека. 2019. № 10. С. 15-23. doi: 10.33396/1728-0869-2019-10-15-23

18. Syurin S, Kovshov A, Odland JØ, Talykova L. Retrospective assessment of occupational disease trends in Russian Arctic apatite miners. Int J Circumpolar Health. 2022; 81:1. doi: 10.1080/22423982.2022.2059175.

19. Говорова Н.В. Человеческий капитал – ключевой актив хозяйственного освоения арктических территорий // Арктика и Север. 2018. № 31. C. 52-61. doi: 10.17238/issn2221-2698.2018.31.52

20. Каранатова Л.Г., Кулев А.Ю. Социально-экономическое развитие Арктики: современные вызовы и приоритеты // Управленческое консультирование. 2022. №2. С. 49-62. doi: 10.22394/1726-1139-2022-2-49-62

21. Бухтияров И.В., Чеботарев А.Г. Гигиенические проблемы улучшения условий труда на горнодобывающих предприятиях //Горная промышленность. 2018. T. 141. № 5. С.33–35. doi: 10.30686/1609-9192-2018-5-141-33-35

22. Отарбаева М.Б. Сакиев К.З., Гребенева О.В. Профессиональный риск – оценка и управление // Гигиена труда и медицинская экология. 2016. Т. 52. № 3. С. 19-30.

23. Чеботарёв А.Г. Специальная оценка условий труда работников горнодобывающих предприятий // Горная промышленность. 2019. Т. 143. №1. С. 42-44. doi: 10.30686/1609-9192-2019-1-143-42-44

24. Горбанев С.А., Сюрин С.А. Особенности формирования нарушений здоровья у горняков подземных рудников Кольского Заполярья // Профилактическая и клиническая медицина. 2017. № 4. С. 12-18.

25. Anttonen H, Pekkarinen A, Niskanen J. Safety at work in cold environments and prevention of cold stress. Ind Health. 2009; 47 (3): 254-261. doi: 10.2486/indhealth.47.254

26. Farbu EH, Skandfer M, Nielsen C, Brenn T, Stubhaug A, Höper AC. Working in a cold environment, feeling cold at work and chronic pain: a cross-sectional analysis of the Tromsø Study. BMJ Open. 2019; 9 (11): e031248. doi: 10.1136/bmjopen-2019-031248.

Об авторе

С. А. СюринРоссия

Сюрин Сергей Алексеевич – д.м.н., главный научный сотрудник отдела социально-гигиенического анализа и мониторинга

2-я Советская ул., д. 4, г. Санкт-Петербург,191036

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Сюрин С.А. Профессиональная патология горняков подземных рудников Кольского полуострова (14-летнее лонгитудинальное обсервационное исследование). Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2024;32(5):42-52. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-5-42-52

For citation:

Syurin S.A. Occupational diseases in underground miners of the Kola Peninsula: A14-year longitudinal observational study. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2024;32(5):42-52. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-5-42-52

.png)