Перейти к:

Клинические аспекты коморбидной соматической патологии электрогазосварщиков

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-1-77-83

Аннотация

Введение. Влияние сварочного аэрозоля на состояние здоровья работников не ограничивается фиброгенным и раздражающим действием в пределах респираторного тракта. При вдыхании сложной смеси твердых частиц и газов, находящихся в воздухе рабочей зоны, возможны проявления токсического, аллергизирующего, канцерогенного эффектов в виде поражения центральной нервной системы, повышения частоты соматических заболеваний.

Цель исследования: изучение специфики коморбидной соматической патологии электрогазосварщиков с профессиональными заболеваниями органов дыхания.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 140 пациентов мужского пола в возрасте от 48 до 60 лет с профессиональными заболеваниями органов дыхания. В основную группу вошли электрогазосварщики. Группу сравнения составили работники горно-обогатительных комбинатов с бронхолегочными заболеваниями от воздействия кварцсодержащей пыли. Средний стаж работы в условиях воздействия промышленного аэрозоля составил 22,8 ± 6,7 и 22,3 ± 6,9 года соответственно. Всем обследованным проведено анкетирование, клинико-лабораторное исследование. Различия считались статистически значимыми при достижении уровня значимости p < 0,05.

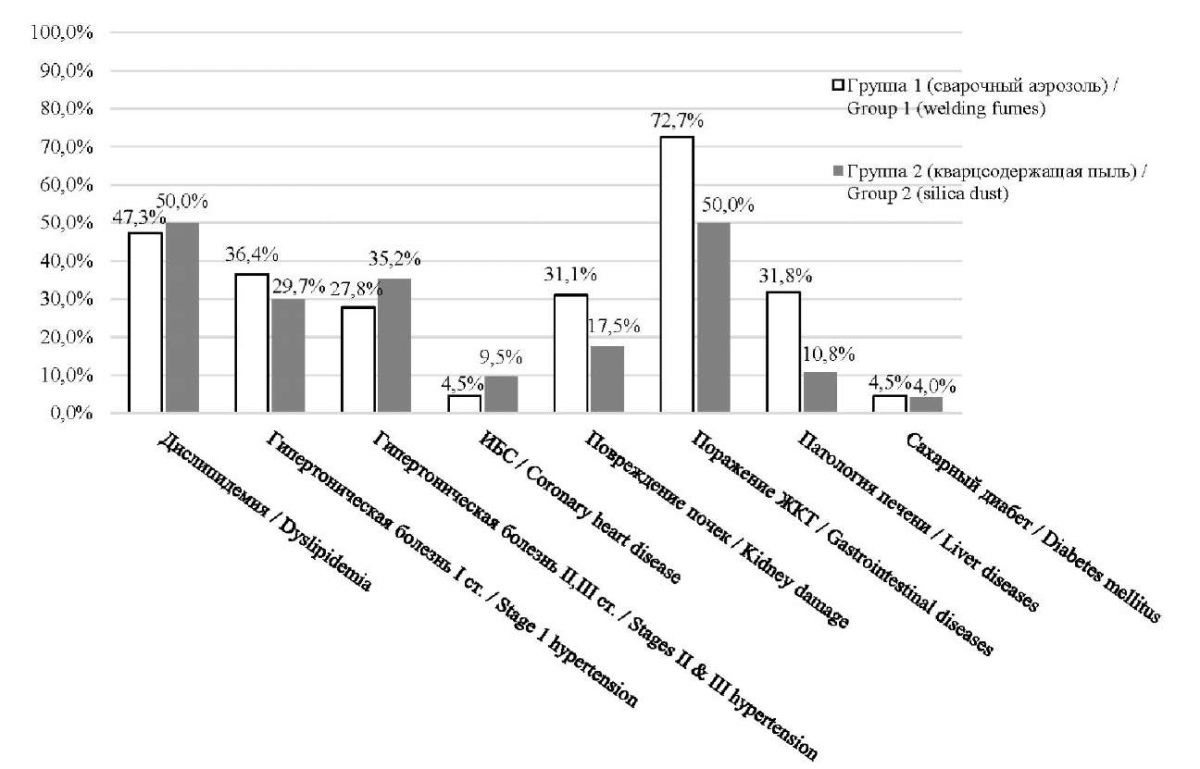

Результаты. Наиболее часто встречаемая коморбидная соматическая патология электросварщиков – поражение слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (72,7 %), реже встречаются: дислипидемии (47,3 %), гипертоническая болезнь I стадии (36,4 %), патология печени (31,8%), повреждение почек (31,1 %), гипертоническая болезнь II и III стадии (27,8 %). ИБС и сахарный диабет выявляются значительно реже – в 4,5 % случаев для каждой нозологии. Поражение слизистой верхних отделов желудочно-кишечного тракта и патология печени в группе электросварщиков выявлялись чаще, чем в группе сравнения. Ограничения исследования. Статистический анализ проводился с использованием непараметрического критерия, используемого для сравнения двух независимых выборок.

Заключение. Воздействие сварочного аэрозоля, приводящее к формированию профессиональных заболеваний органов дыхания, повышает частоту сочетанной соматической патологии в виде поражения слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ и повреждения печени.

Ключевые слова

Для цитирования:

Яцына И.В., Шеенкова М.В., Савичева Н.М. Клинические аспекты коморбидной соматической патологии электрогазосварщиков. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2024;32(1):77-83. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-1-77-83

For citation:

Yatsyna I.V., Sheenkova M.V., Savicheva N.M. Clinical aspects of somatic comorbidities in gas and electric welders. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2024;32(1):77-83. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-1-77-83

Введение. Влияние промышленных аэрозолей на состояние здоровья работников представляет собой актуальную проблему здравоохранения, обусловленную значительной распространенностью и высокой социально-экономической значимостью [1–5]. В современной клинической практике чаще встречается фиброгенное и раздражающее действие промышленных аэрозолей, что подтверждается структурой профессиональных заболеваний за 2022 год, связанных с воздействием производственных химических факторов в Российской Федерации: первое место занимают пневмокониозы (28,78 %), второе место – хроническая обструктивная болезнь легких (23,26 %), третье место – хронические бронхиты (13,40 %) [6].

Помимо вышеуказанных эффектов промышленные аэрозоли в зависимости от физических и химических особенностей оказывают на организм токсическое, аллергизирующее, канцерогенное, ионизирующее действие [7–10].

Высокая востребованность технологических процессов электросварки и резки металлов в ведущих отраслях промышленности, а также разнонаправленное действием на организм сложной смеси твердых частиц и газов, находящихся в воздухе рабочей зоны в процессе сварочных работ, диктуют необходимость изучения особенностей действия сварочного аэрозоля (СА) на респираторный тракт, нервную и кардиоваскулярную систему, органы пищеварения работников [11–16].

Дисперсная фаза аэрозоля характеризуется размерами частиц в пределах от одной тысячной до одной десятой микрометра, состоит из различных металлов: железо, медь, алюминий, марганец, хром, никель, химических соединений металлов с кислородом, сварочных газов, в том числе: углекислого газа, оксидов азота, гидрофторида [17][18]. Наиболее токсичным компонентом сварочного аэрозоля является марганец, способный поступать в организм через легкие [19–21].

Заболеваниями респираторного тракта, связанными с процессом электросварки, являются пневмокониоз и хронический бронхит, при этом воздействие СА на органы дыхания характеризуется низкой фиброгенностью и доброкачественным течением, где слабо выраженные пневмокониотические изменения развиваются на фоне отчетливой общей реакции организма [22–24]. Комбинированное воздействие вредных веществ сварочного аэрозоля приводит к развитию сочетанной патологии: поражению центральной нервной системы, повышению частоты соматических заболеваний, которые правомочно интерпретировать с позиций коморбидной патологии, то есть сосуществования двух и/или более заболеваний у одного пациента, патогенетически взаимосвязанных между собой [25][26].

Специфика сопутствующей соматической патологии при профессиональных заболеваниях органов дыхания зависит от свойств сложной смеси твердых частиц и газов, особенностей действия промышленных аэрозолей на организм [27–32].

Целью системы оказания специализированной медицинской профпатологической помощи работающему населению является сохранение здоровья и работоспособности трудящихся посредством получения и анализа объективной информации, достаточной для разработки научно обоснованных управленческих решений по профилактике не только профессиональных, профессионально обусловленных, но и общих заболеваний, что приводит к снижению инвалидности, сокращению трудопотерь по болезни, сохранению трудового потенциала страны.

Важнейшим направлением охраны здоровья работников является профилактика и раннее выявление коморбидной соматической патологии.

Цель исследования: изучение специфики коморбидной соматической патологии электрогазосварщиков с профессиональными заболеваниями органов дыхания.

Материалы и методы. В основную (первую) группу исследования вошли 66 электрогазосварщиков и электрогазосварщиков с установленными диагнозами заболеваний – пневмокониоз, хронический профессиональный бронхит. Контрольную (вторую) группу составили 74 работника горно- обогатительных комбинатов с профессиональными заболеваниями органов дыхания от воздействия кварцсодержащей пыли, не оказывающей токсического эффекта, – силикоз, хроническая обструктивная болезнь легких, хронический профессиональный бронхит. Профессиональный состав контрольной группы – дробильщики, машинисты конвейера, слесари, машинисты мельниц. Все обследованные мужского пола. Средний возраст участников основной и контрольной групп составил 53,2 ± 5,1 и 54,1 ± 5,3 года соответственно, средний стаж работы в условиях воздействия промышленного аэрозоля 22,8 ± 6,7 и 22,3 ± 6,9 года соответственно. Статистически значимые различия между группами по степени нарушения функции внешнего дыхания, уровню употребления алкоголя, рассчитанному значению потребления табака, наличию ожирения отсутствовали.

Исследование проводилось с 1 августа 2022 по 2 октября 2023 года. Всем обследованным проведено анкетирование для выявления отягощенного анамнеза, сбора жалоб, объективное физикальное обследование органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта, мочевыделительной и эндокринной систем, клинико-лабораторное исследование, включающее клинический и биохимический анализ крови, рентгенологическое обследование легких, исследование функции внешнего дыхания, электрокардиография (ЭКГ), ультразвуковое исследование сердца, органов брюшной полости, почек, эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС). На основании проведенного обследования установлены виды коморбидной соматической патологии: атерогенная дислипидемия; гипертоническая болезнь; патология мочевыделительной системы в виде мочекаменной болезни, инфекции мочевыводящих путей, почечной дисфункции, оцениваемой по скорости клубочковой фильтрации; поражение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в виде гастрита и/или дуоденита, язвенной болезни желудка и/или двенадцатиперстной кишки; заболевания печени, сопровождающиеся синдромом цитолиза и/или холестаза; сахарный диабет.

Исследования выполнены на лицензированном оборудовании по стандартным методикам в условиях ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора.

Статистический анализ проводился с использованием значений средней величины (М) и стандартного отклонения (SD). Статистическая значимость различий оценивалась с применением критерия Вилкоксона – Манна – Уитни (W). Различия считались статистически значимыми при достижении уровня значимости p < 0,05.

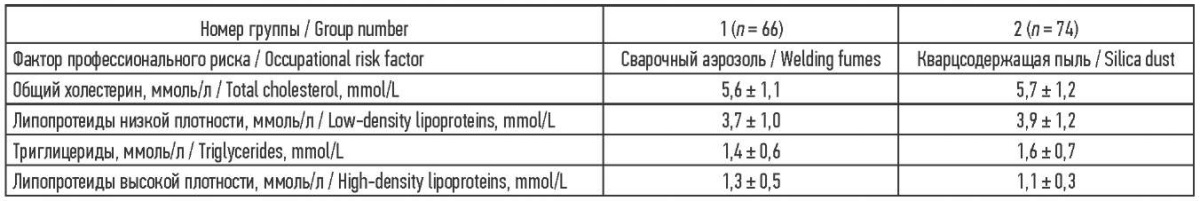

Результаты. Обследование сердечно-сосудистой системы выявило высокую распространенность атерогенной дислипидемии в виде повышения общего холестерина (ОХ), превышения нормальных значений липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов (ТГ) и/или снижения целевого уровня липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Среди обследованных основной группы нарушения липидного профиля выявлены в 47,3 % случаев, в контрольной группе - в 50,0 % случаев. Показатели липидного профиля (таблица 1) не имели значимых различий между группами (р > 0,05).

Показатели липидного спектра обследованных представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели липидного профиля обследованных (М ± SD)

Table 1. Lipid profile test results in the examined workers (М ± SD)

Среди обследованных с патологией респираторного тракта, причинно связанной с наличием СА в воздухе рабочей зоны, выявлена гипертоническая болезнь без поражения органов мишеней и ассоциированных клинических состояний в 36,4 % случаев, гипертоническая болезнь II и III стадии – у 27,8 % обследованных; ишемическая болезнь сердца (ИБС) диагностирована в 4,5 % случаев. В группе пациентов с профессиональной патологией респираторного тракта от воздействия кварцсодержащей пыли гипертоническая болезнь I стадии выявлена в 29,7 % случаев, II и III стадии – в 35,2 % случаев, ИБС – в 9,5 % случаев. Выявление кардиоваскулярной патологии не имело статистически значимых различий между группами (р > 0,05).

Признаки патологии мочевыделительной системы в виде повреждения почек и/или снижение функции, оцениваемое по величине скорости клубочковой фильтрации, чаще определялись среди обследованных 1-й группы – 31,1 % случаев, во второй группе – 17,5 % случаев, без статистически значимых различий между обследованными основной и контрольной группы (р > 0,05). Реакции синтеза и распада пептидов, аминокислот, нуклеотидов и других соединений азота в организме, определяемые по уровню креатинина, определялись в пределах нормальных показателей у обследованных 1-й и 2-й групп (от 92,7 ± 14,29 до 93,8 ± 13,7 мкмоль/л).

По результатам ЭГДС верхних отделов желудочно-кишечного тракта, повреждение слизистой оболочки выявлено в основной группе в 72,7 % случаев, из них в 40,9 % случаев определялись эрозивно-язвенные дефекты. В контрольной группе повреждение слизистой выявлено 50,0 % случаев, из них органическое поражение в 33,7 % случаев. Различия между группами по частоте поражения слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ достигали статистически значимого уровня (р < 0,05).

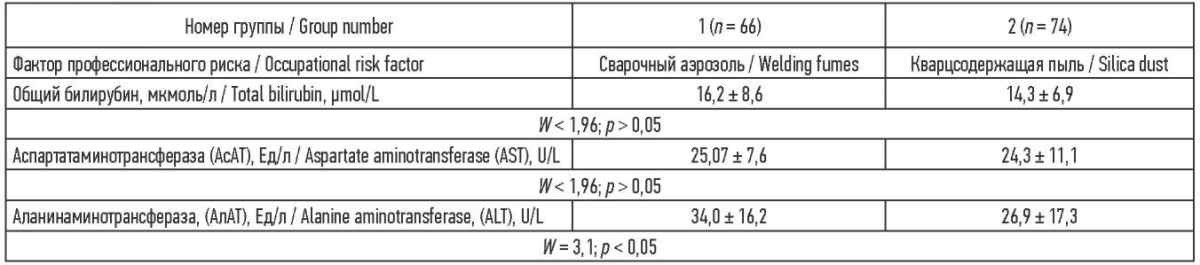

Повреждение печени, установленное по результатам функциональных печеночных проб и ультразвуковых признаков чаще отмечалось среди обследованных 1-й группы (31,8 % случаев) при сравнении со 2-й группой (10,8 % случаев), р < 0,05 (табл. 2).

Таблица 2. Показатели печеночных проб обследованных (М ± SD)

Table 2. Results of the liver function test in the examined workers (M ± SD)

Примечание: р – уровень статистической значимости;

W – критерий Вилкоксона – Манна – Уитни.

Note: the p value determines statistical significance of the results;

W is the Wilcoxon – Mann – Whitney test.

Средние показатели билирубина обследованных основной и контрольной группы (табл. 2) находились в пределах 14,3 ± 6,9 – 16,2 ± 8,6, уровень АсАТ составил 25,07 ± 7,6 в 1-й группе, 24,3 ± 11,1 во 2-й группе (р > 0,05). Отмечалось статистически значимое повышение активности АлАТ среди обследованных основной группы (34,0 ± 16,2 Ед/л) при сравнении с обследованными контрольной группы (26,9 ± 17,3), р < 0,05.

Значимых различий между группами обследованных по распространенности сахарного диабета не отмечено, заболевание выявлено в основной группе в 4,5 % случаев, в контрольной группе – в 4,0 % случаев (р > 0,05).

По результатам проведенного исследования выявлено, что наиболее часто встречаемая коморбидная соматическая патология при профессиональных заболеваниях легких в результате воздействия сварочного аэрозоля, обладающего фиброгенным, раздражающим и токсическим действием на организм – это поражение слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (72,7 %), реже встречаются: дислипидемии (47,3 %), гипертоническая болезнь I стадии (36,4 %), патология печени (31,8 %),повреждение почек (31,1 %), гипертоническая болезнь II и III стадии (27,8 %). ИБС и сахарный диабет выявляются значительно реже – в 4,5 % случаев для каждой нозологии (рисунок).

Рисунок. Частота соматической патологии

при профессиональных заболеваниях органов дыхания, %

Figure. Frequency of somatic comorbidities

in the workers with occupational respiratory diseases, %

Обсуждение. В результате собственных исследований выявлены особенности коморбидной соматической патологии при профессиональных заболеваниях органов дыхания электрогазосварщиков: поражение желудочно-кишечного тракта в виде гастрита и/или дуоденита, язвенной болезни желудка и/или двенадцатиперстной кишки лидирует по частоте обнаружения и статистически значимо превосходит аналогичный показатель обследованных контрольной группы. Другая отличительная особенность группы работников, контактировавших со сварочным аэрозолем, – заболевания печени с синдромом цитолиза и/или холестаза. Кроме того, выявлена значительная распространенность атерогенной дислипидемии и артериальной гипертензии, сопоставимая с показателями частоты соответствующих нозологических форм обследованных контрольной группы.

Полученные результаты согласуются с данными других исследований с позиций распространенности кардиоваскулярных заболеваний работников, экспонированных к сварочному аэрозолю, высокой частоты патологии органов пищеварения [7][8][12][17][27].

Более высокий уровень патологии желудочно-кишечного тракта электрогазосварщиков, вероятно, обусловлен особенностями действия на организм твердой составляющей и газовой смеси сварочного аэрозоля.

Выводы. Изучение специфики коморбидной соматической патологии электрогазосварщиков с профессиональными заболеваниями органов дыхания показало повышение частоты поражения слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ и повреждения печени.

Полученные данные следует учитывать при проведении диспансерного наблюдения и реабилитационных мероприятий для электрогазосварщиков.

Список литературы

1. Казицкая А.С., Михайлова Н.Н., Жукова А.Г., Горохова Л.Г. Иммунные механизмы формирования профессиональной пылевой патологии бронхолегочной системы // Медицина труда и промышленная экология. 2018. № 6. С. 33–38. doi: 10.31089/1026-9428-2018-6-33-38

2. Riccelli MG, Goldoni M, Poli D, Mazzoni P, Cavallo D, Corradi M. Welding fumes, a risk factor for lung diseases. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(7):2552. doi: 10.3390/ijerph17072552

3. Валеева Э.Т., Галимова Р.Р., Степанов Е.Г. Оценка априорного риска здоровью работников основных профессиональных групп производства машиностроения // Медицина труда и экология человека. 2021. Т. 27. № 3. С. 96–108. doi: 10.24412/2411-3794-2021-10307

4. Koskela K, Oksa P, Sauni R, et al. Pulmonary inflammation in foundry workers. J Occup Environ Med. 2015;57(2):124-128. doi: 10.1097/JOM.0000000000000390

5. Волгарева А.Д., Абдрахманова Е.Р., Чудновец Г.М. Распространенность профессиональных заболеваний органов дыхания от воздействия промышленных аэрозолей // Медицина труда и промышленная экология. 2019. Т. 59. № 9. С. 591–592. doi:10.31089/1026-9428-2019-59-9-591-592

6. Головко В.В., Сахно А.И. Основные направления совершенствования законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации // Правоприменение. 2023. Т. 7. № 2. С. 96–104. doi: 10.52468/2542-1514.2023.7(2).96-104

7. Батчаева З.А. Негативное влияние промышленной пыли на здоровье человека // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 4-3 (79). С. 10–12. doi: 10.24412/2500-1000-2023-4-3-10-12

8. Ильиных М.В. Патология гастродуоденальной зоны при заболеваниях пылевой этиологии // Здравоохранение Российской Федерации. 2013. № 5. С. 47–49.

9. Шеенкова М.В., Рушкевич О.П., Яцына И.В. Особенности метаболической патологии печени в условиях воздействия промышленных аэрозолей // Гигиена и санитария. 2021. Т. 100. № 9. С. 943–946. doi: 10.47470/0016-9900-2021-100-9-943-946

10. Будаш Д.С., Бабанов С.А. Факторы гуморального иммунитета при пылевых заболеваниях легких и их прогностическое значение // Терапевт. 2017. № 3. С. 10–15.

11. Стасева Е.В., Демченко С.Г., Онисковец Ю.М. Особенности условий и охраны труда специалистов ручной электросварки // Безопасность техногенных и природных систем. 2020. № 3. С. 16–20. doi: 10.23947/2541-9129-2020-3-16-20

12. Маркова О.Л., Кирьянова М.Н., Плеханов В.П., Иванова Е.В. Факторы риска для здоровья электрогазосварщиков при использовании различных видов сварки // Медицина труда и промышленная экология. 2020. Т. 60. № 8. С. 502–510. doi: 10.31089/1026-9428-2020-60-8-502-510

13. Переверзев И.Г., Могрозкин И.С. О подходе к оценке профессионального риска на рабочем месте сварщика на предприятиях машиностроительного комплекса // Инженерный вестник Дона. 2021. № 11 С. 568–575.

14. Кузнецов Д.А., Смолина А.С., Раков Ю.В., Игнатов М.Н. Принципы прогнозирования состава твердой составляющей сварочного аэрозоля по виду электродного покрытия // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение. 2014. Т. 16. № 2. С. 21–34.

15. Кириченко К.Ю., Косьянов Д.Ю., Савченко В.Н. и др. Сравнительный анализ твердых частиц сварочного аэрозоля при сварке электродами с различными типами покрытия // Вестник Инженерной школы Дальневосточного федерального университета. 2017. № 3 (32). С. 111–126. doi:10.5281/zenodo.897017

16. Кириченко К.Ю., Рогулин Р.С., Дрозд В.А. и др. Оценка распространения частиц сварочного аэрозоля в пространстве рабочей зоны сварщика в зависимости от времени // Экология урбанизированных территорий. 2018. № 2. С. 42–51. doi:10.24411/1816-1863-2018-12042.

17. Елифанов А.В., Ковязина О.Л., Лепунова О.Н., Шалабодов А.Д. Влияние условий труда на показатели кардиореспираторной системы и крови у электросварщиков c различным стажем работы // Экология человека. 2018. № 3. С. 27–32 doi:10.33396/1728-0869-2018-3-27-32

18. Петряева Ю.С., Ермолаева С.В. Состояние воздуха рабочей зоны сварочного производства на примере Ульяновского автомобильного завода // Ульяновский медико-биологический журнал. 2020. № 2. С. 134–144. doi: 10.34014/2227-1848-2020-2-134-144

19. Хлыбова Ю.О. Анализ условий труда на рабочем месте электрогазосварщика на примере газораспределительной организации // Инновационная наука. 2020. № 4. С. 65–68.

20. Чащин М.В., Эллингсен Д.Г., Чащин В.П. и др. Оценка экспозиции к соединениям марганца и железа у сварщиков // Здоровье населения и среда обитания. 2014. № 10 (259). С. 28–31.

21. Чащин М.В., Кайк Е.А., Климова Е.Г. Особенности дифференциальной диагностики профессиональных заболеваний у сварщиков // Медицина труда и промышленная экология. 2019. Т. 59. № 9. С. 800. doi: 10.31089/1026-9428-2019-59-9-800-801

22. Сюрин С.А. Особенности развития болезней органов дыхания при экспозиции к сварочному аэрозолю и табачному дыму // Гигиена и санитария. 2021. Т. 100. № 8. С. 818–825. doi:10.47470/0016-9900-2021-100-8-818-825

23. Järvelä M, Kauppi P, Tuomi T, et al. Inflammatory response to acute exposure to welding fumes during the working day. Int J Occup Med Environ Health. 2013;26(2):220-229. doi: 10.2478/s13382-013-0097-z

24. Бурмистрова Т.Б., Комарова Т.А. Особенности рентгенологических изменений в легких от воздействия сварочного аэрозоля // Медицина труда и промышленная экология. 2009. № 9. С. 14–19.

25. Оганов Р.Г., Симаненков В.И., Бакулин И.Г. и др. Коморбидная патология в клинической практике. Алгоритмы диагностики и лечения // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2019. Т. 18. № 1. С. 5–66. doi: 10.15829/1728-8800-2019-1-5-66.

26. Лазебник Л.Б., Конев Ю.В. Исторические особенности и семантические трудности использования терминов, обозначающих множественность заболеваний у одного больного // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2018. № 6 (154). С. 4–9.

27. Поляковa Е.М., Сюрин С.А. Профессиональные риски здоровью сварщиков при сочетанном влиянии сварочного аэрозоля и охлаждающего микроклимата // Здоровье населения и среда обитания. 2021. Т. 29. № 9 С. 69–77. doi:10.35627/2219-5238/2021-29-9-69-77

28. Шеенкова М.В. Патология верхних отделов желудочнокишечного тракта при воздействии аэрозолей цветных металлов // Медицина труда и промышленная экология. 2019. Т. 59. № 9. С. 809–810. doi: 10.31089/1026-9428-2019-59-9-809-810

29. Соколова Л.А, Попова О.Н., Калинина М.М., Богданов М.Ю., Кочешова Г.Ф., Гудков А.Б. Прогнозирование риска развития профессиональных заболеваний среди сборщиков корпусов металлических судов машиностроительного предприятия // Экология человека. 2015. № 1. С. 10–14.

30. Горблянский Ю.Ю., Пиктушанская Т.Е., Панова М.А., Конторович Е.П., Понамарева О.П. Бремя профессиональных заболеваний органов дыхания // Медицина труда и промышленная экология. 2021. Т. 61. № 4. С. 243–252. doi: 10.31089/1026-9428-2021-61-4-243-252

31. Мазитова Н.Н., Берхеева З.М., Шакирова Л.В. Применение системного подхода в диагностике профессиональных заболеваний органов дыхания // Общественное здоровье и здравоохранение. 2009. № 1 (21). С. 25–30

32. Любченко П.Н., Атаманчук А.А., Полякова Е.А., Широкова Е.Б., Дмитрук Л.И., Яньшина Е.Н. Структура и динамика профессиональной легочной патологии у рабочих Московской области при длительном (полувековом) наблюдении // Медицина труда и промышленная экология. 2014. № 2. С. 5–10.

Об авторах

И. В. ЯцынаРоссия

Яцына Ирина Васильевна – д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе,

Семашко ул., д. 2, г. Мытищи, Московская обл., 141014.

М. В. Шеенкова

Россия

Шеенкова Мария Викторовна - канд. мед. наук, зав. терапевтическим отделением Института общей и профессиональной патологии им. академика РАМН А.И. Потапова,

Семашко ул., д. 2, г. Мытищи, Московская обл., 141014.

Н. М. Савичева

Россия

Савичева Наталья Михайловна – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой профильных гигиенических дисциплин и промышленного здравоохранения,

Волоколамское шоссе, д. 91, г. Москва, 125371.

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Яцына И.В., Шеенкова М.В., Савичева Н.М. Клинические аспекты коморбидной соматической патологии электрогазосварщиков. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2024;32(1):77-83. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-1-77-83

For citation:

Yatsyna I.V., Sheenkova M.V., Savicheva N.M. Clinical aspects of somatic comorbidities in gas and electric welders. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2024;32(1):77-83. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-1-77-83

.png)