Перейти к:

Профессиональная патология при допустимых условиях труда: причины и особенности развития в российской Арктике

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-1-67-76

Аннотация

Введение. Допустимые условия труда необходимы, но еще не гарантируют полного предупреждения профессиональной патологии.

Цель исследования состояла в изучении возможных причин и особенностей развития профессиональной патологии, возникающей при допустимых условиях труда.

Материалы и методы. Выполнен анализ данных социально-гигиенического мониторинга «Условия труда и профессиональная заболеваемость» и Реестра выписок из карт учета профессионального заболевания за 2007–2021 годы по Арктической зоне Российской Федерации. Рассчитывались относительный риск (ОР) и 95 % доверительный интервал (95 % ДИ), критерий согласия (χ2 ) для анализа четырехпольных таблиц и критерий аппроксимации (R2 ) для определения меры корреляции между величинами.

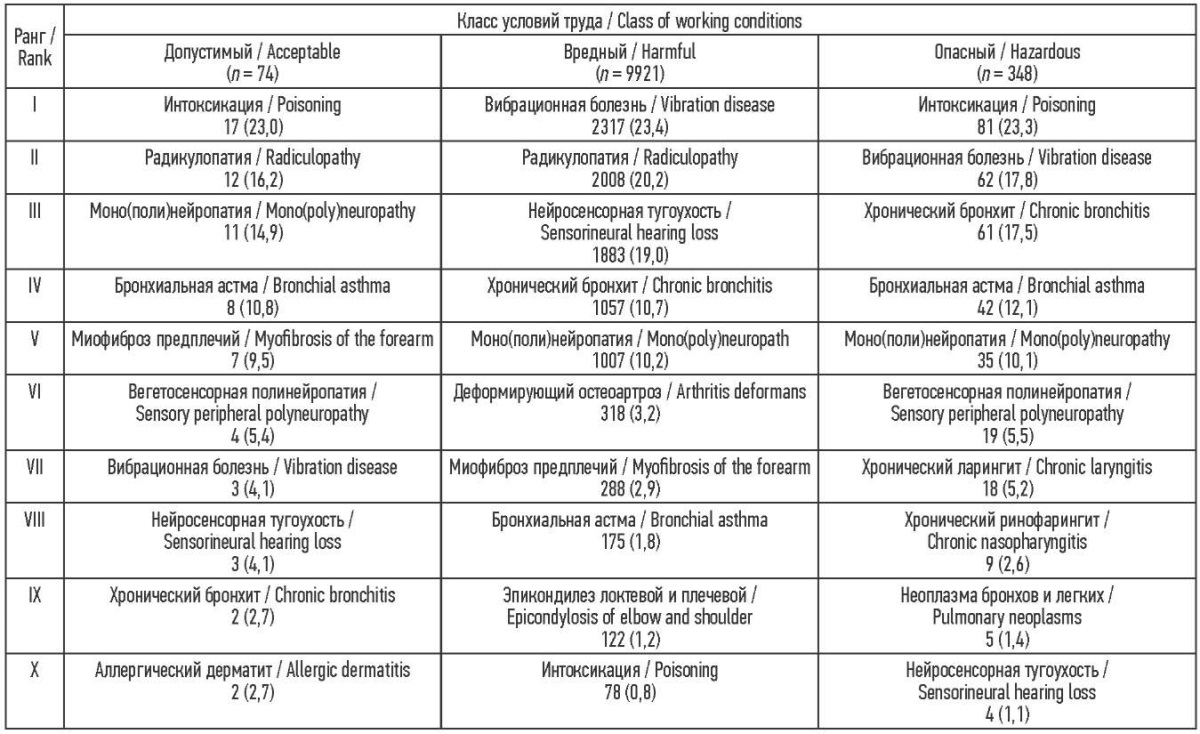

Результаты. Установлено, что у работников предприятий в Арктике при допустимых условиях труда регистрируется 0,72 % профессиональных болезней (74 из 10 343 случаев). Их развитие чаще вызывали химические вредные вещества (40,5 %) и повышенная тяжесть труда (28,4 %) вследствие преимущественно конструктивных недостатков оборудования (58,1 %) и несовершенства технологических процессов (33,8 %). Для этой группы работников характерны меньший возраст (48,1 ± 1,3 года), стаж (18,9 ± 1,5 года) и бóльшая доля женщин (28,6 %), чем при вредных и опасных условиях труда. Наиболее распространенными специальностями среди них были водитель автомобиля (27,0 %) и маляр (10,8 %), а виды экономической деятельности – добыча полезных ископаемых (56,8 %) и строительство (14,9 %). В структуре профессиональной патологии работников, имевших допустимые условия труда, наибольшие доли занимали интоксикация (n = 17), радикулопатия (n = 12), моно(поли)нейропатия (n = 11) и бронхиальная астма (n = 8).

Заключение. Некоторые обстоятельства регистрации нарушений здоровья при воздействии вредных производственных факторов, не превышающих гигиенические нормативы, остаются не совсем ясными. Необходимо изучение обоснованности диагноза такого профессионального заболевания при его установлении, особенностей составления акта о случае профессионального заболевания и отчетных форм Роспотребнадзора, в которых приводилась характеристика вредных производственных факторов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Сюрин С.А. Профессиональная патология при допустимых условиях труда: причины и особенности развития в российской Арктике. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2024;32(1):67-76. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-1-67-76

For citation:

Syurin S.A. Occupational diseases occurring in acceptable working conditions: Causes and features of development in the Russian Arctic. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2024;32(1):67-76. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-1-67-76

Введение. Состояние здоровья работающего населения является важнейшим индикатором здоровья общества в целом, а качество жизни населения оценивается в том числе по численности лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями и отравлениями [1–3]. В России профессиональные заболевания диагностируются по утвержденному перечню нозологических форм1, возникающих вследствие воздействия определенных вредных производственных факторов и факторов трудового процесса2. Необходимым условием признания заболевания профессиональным является наличие на рабочем месте вредных производственных факторов, превышающих установленные в законодательном порядке предельно допустимые гигиенические нормативы [4], что доказывает профессиональный риск [5].

Следовательно, риск развития профессиональных заболеваний возникает при осуществлении трудовой деятельности во вредных (класс 3) и опасных (класс 4) условиях труда. Это те случаи, когда уровни вредных производственных факторов превышают гигиенические нормативы и возрастают по мере ухудшения условий труда [6–9]. В то же время такой риск должен отсутствовать при оптимальных (класс 1) и допустимых (класс 2) условиях труда, при которых на работника не воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы или их уровни не превышают нормативные показатели, а возможные изменения функционального состояния организма работника восстанавливаются во время регламентированного отдыха. Случаев развития профессиональной патологии при оптимальных условиях труда в 2007–2021 годах в России выявлено не было. Однако они ежегодно регистрируются при допустимых условиях труда. В 2012–2019 годах отмечалось от 93 до 349 случаев, что составляло 2,05–4,27 % всех профессиональных заболеваний (с 2020 года данные не публикуются)3. Каких-либо комментариев или объяснений возникновения такой патологии, а также мер ее профилактики в ежегодных «Государственных докладах о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации» не содержится. В целом данная проблема научного интереса пока не вызывает. В отечественной литературе найдена единичная публикация [10], а в зарубежной их нет совсем, так как отсутствует подразделение условий труда на принятые в России четыре класса.

Цель исследования состояла в изучении возможных причин и особенностей развития профессиональной патологии, возникающей при допустимых условиях труда.

Материалы и методы. Изучены данные социально-гигиенического мониторинга «Условия труда и профессиональная заболеваемость» и Реестра выписок из карт учета профессиональных заболеваний (отравлений) (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 № 176 «О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации»). Выполнен сравнительный анализ впервые выявленных профессиональных заболеваний (отравлений), возникших при допустимых, вредных и опасных условиях труда в 2007–2021 годах в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ)4.

Полученные результаты обработаны статистически с использованием программного обеспечения Microsoft Excel 2016 и программы Epi Info, v. 6.04d. Рассчитывались относительный риск (ОР) и 95 % доверительный интервал (95 % ДИ), критерий согласия (χ²) для анализа четырехпольных таблиц и критерий аппроксимации (R²) для определения меры корреляции между величинами. Числовые данные в тексте и таблицах представлены как абсолютные и процентные значения, среднее арифметическое и его стандартная ошибка (M ± m). Нулевая гипотеза считалась критической при p < 0,05.

Результаты. В 2007–2017 годах в АЗРФ были впервые выявлены 10 343 профессиональных заболеваний и отравлений. Из них 74 (0,72 %) случая зарегистрированы при допустимых условиях труда, 9921 (95,92 %) случай – при вредных (классы 3.1–3.4) условиях и 348 (3,36 %) случаев – при опасных условиях труда.

При оцененных как допустимые условиях труда наиболее распространенным зарегистрированным нарушением здоровья была интоксикация (n = 17), в том числе 16 случаев острой формы вследствие воздействия оксида углерода и хлора, а также один случай хронической формы в результате экспозиции к соединениям никеля. Другими распространенными заболеваниями были радикулопатия (n = 12), моно(поли)нейропатия (n = 11), бронхиальная астма (n = 8), миофиброз предплечий (n = 7), вегетосенсорная полинейропатия (n = 5). Реже диагностировались вибрационная болезнь и нейросенсорная тугоухость (по 3 случая), контактный дерматит и хронический бронхит (по 2 случая) и по одному случаю злокачественного новообразования легких, хронического ларингита, мышечно-тонического синдрома и эпикондилеза.

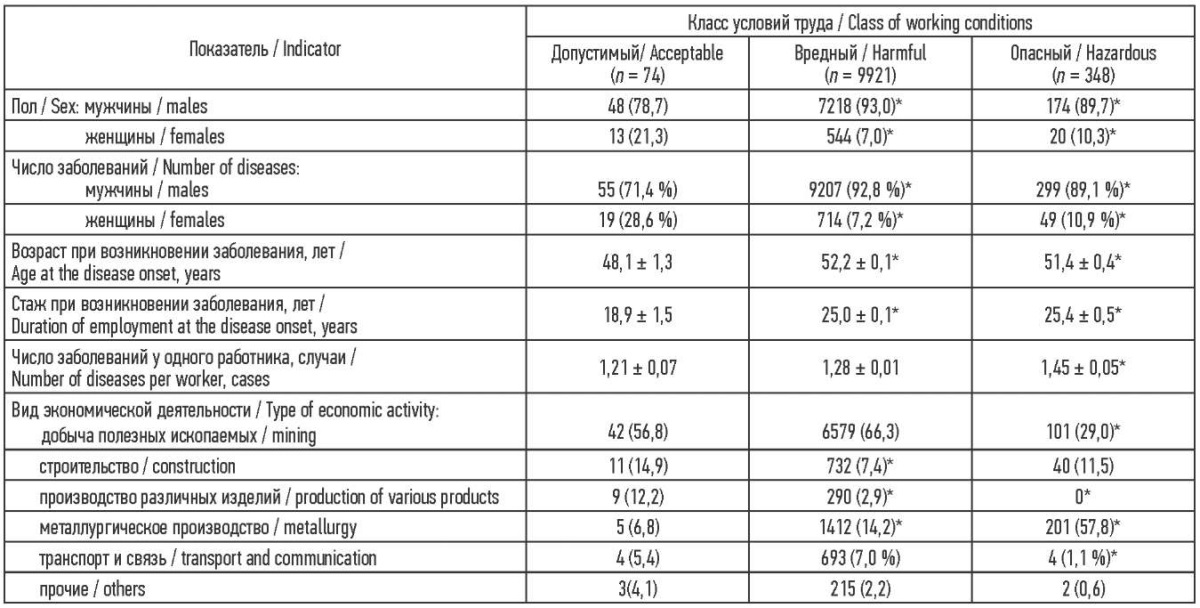

Общая характеристика работников с профессиональными заболеваниями представлена в табл. 1. Особенностью патологии при допустимых условиях труда была бóльшая доля женщин, чем при вредных (χ² = 18,7; p < 0,001) и опасных (χ² = 4,99; p = 0,026) условиях. Также доля заболеваний, диагностированных у женщин, при классе 2 превышала аналогичные показатели при классе 3 (χ² = 36,9; p < 0,001) и классе 4 (χ² = 6,07; p = 0,014). Соответственно, удельный вес мужчин и число выявленных у них случаев профессиональной патологии имели между тремя группами обратное соотношение. Помимо этого, между сравниваемыми группами работников отмечались значимые возрастостажевые различия. Так, при допустимых условиях труда возраст и стаж на момент выявления профессиональной патологии были меньше, чем при вредных (р = 0,002 и р = 0,016) и опасных (p < 0,001 и p < 0,001) условиях. Число различных нозологических форм профессиональных заболеваний у одного работника, возникавших при классе 4, превышало их количество при классе 2 (р = 0,006).

Таблица 1. Общая характеристика работников с профессиональными заболеваниями,

установленными при различных классах условий труда, абс. (%)

Table 1. Description of occupational disease cases by classes of working conditions, n (%)

Примечание: * – статистически значимые различия (p < 0,05)

между работниками с допустимыми и превышающими гигиенические нормативы

уровнями вредных производственных факторов.

Note: * p < 0.05 for differences between workers

with acceptable and harmful/hazardous working conditions.

На формирование профессиональной патологии при различных условиях труда оказывал влияние вид экономической деятельности. При классе 2, по сравнению с классом 3, отмечалась бóльшая доля заболеваний в строительстве (χ² = 5,98; p = 0,015) и при производстве различных изделий (χ² = 21,6; p < 0,001). По сравнению с классом 4 такие различия возникали при добыче полезных ископаемых (χ² = 21,0; p < 0,001), производстве различных изделий (χ² = 43,2; p < 0,001) и на транспорте (χ² = 63,5; p < 0,0015).

Учитывая высокую долю в структуре профессиональной патологии при допустимых условиях труда острых интоксикаций, в этой группе работников средние возраст и стаж, а также доли мужчин и женщин дополнительно были рассчитаны отдельно для острых и хронических нарушений здоровья. Установлено, что у работников с острыми интоксикациями, по сравнению с хроническими заболеваниями, были меньше возраст (37,8 ± 2,5 и 51,9 ± 1,5 года; t = 4,84; p < 0,001) и продолжительность стажа (7,9 ± 2,7 и 24,3 ± 1,3; t = 5,47; p < 0,001). Также в группу с острой патологией входили только мужчины, тогда как среди лиц с хронической патологией было 39 (67,2 %) мужчин и 19 (32,8 %) женщин. Ранее определявшиеся статистически значимые возрастостажевые различия между тремя группами перестали выявляться, если среди работников с допустимыми условиями труда учитывать только лиц с хронической патологией. Однако доля женщин среди них даже увеличилась по сравнению с группами работников с вредными и опасными условиями труда.

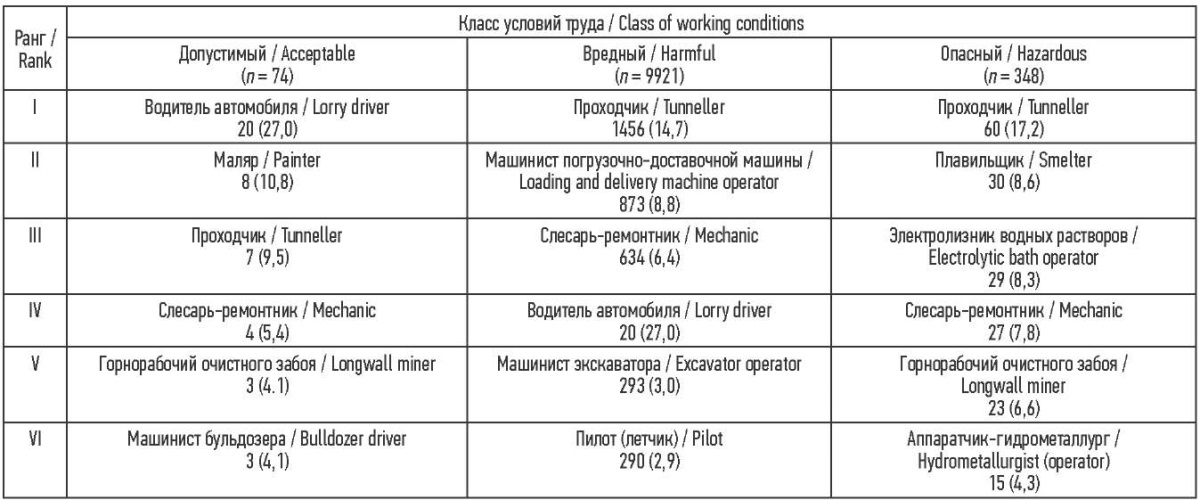

Ранжирование специальностей заболевших работников по их численности показало, что среди занятых в предположительно допустимых условиях преобладали работники горнодобывающих и строительных предприятий. Во второй группе (вредные условия труда) было бóльшим представительство работников горнодобывающих предприятий, а в третьей (опасные условия) – никелевого производства (табл. 2). Различие между группами состояло также в том, что в структуре работников с допустимыми условиями труда был более высоким удельный вес водителей автомобиля (χ² = 66,1; p < 0,001) и маляров (χ² = 152,5; p < 0,001), чем среди лиц, занятых во вредных условиях труда. Такое же различие касательно водителей автомобиля (χ² = 86,9; p < 0,001) и маляров (χ² = 20,6; p < 0,001) отмечалось и при опасных условиях труда.

Таблица 2. Ранжирование специалистов с профессиональной патологией,

имеющих различные условиях труда, абс. (%)

Table 2. Ranking of specialists with occupational diseases

having different working conditions, n (%)

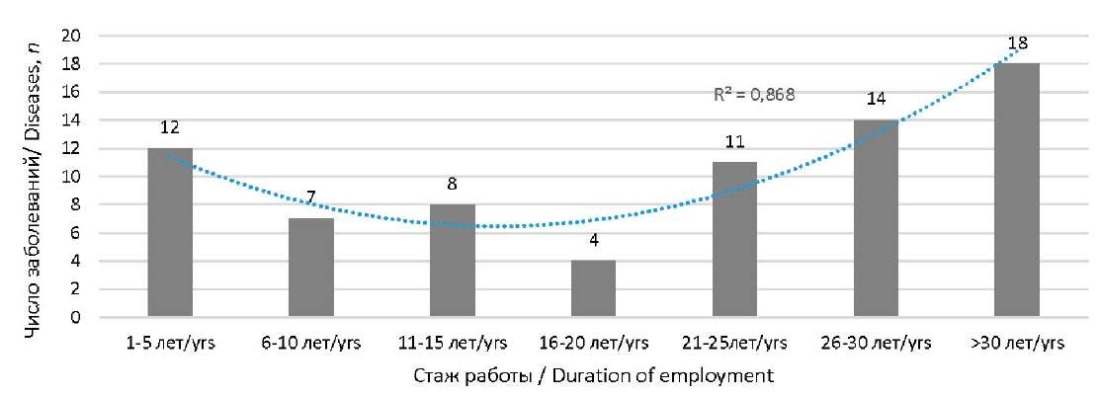

Несмотря на допустимые условия труда, продолжительность трудового стажа оказывала влияние на развитие профессиональной патологии. При этом при стаже не более 20 лет отмечалась тенденция к уменьшению случаев заболеваний, а свыше 20 лет – их увеличение. Коэффициент аппроксимации (R² = 0,868)показывал тесную связь числа заболеваний с продолжительностью стажа (рис. 1).

Рис. 1. Число впервые выявленных профессиональных заболеваний

при разном стаже работы в допустимых условиях труда

Fig. 1. The number of incident cases of occupational diseases

developing in acceptable working conditions by duration of employment

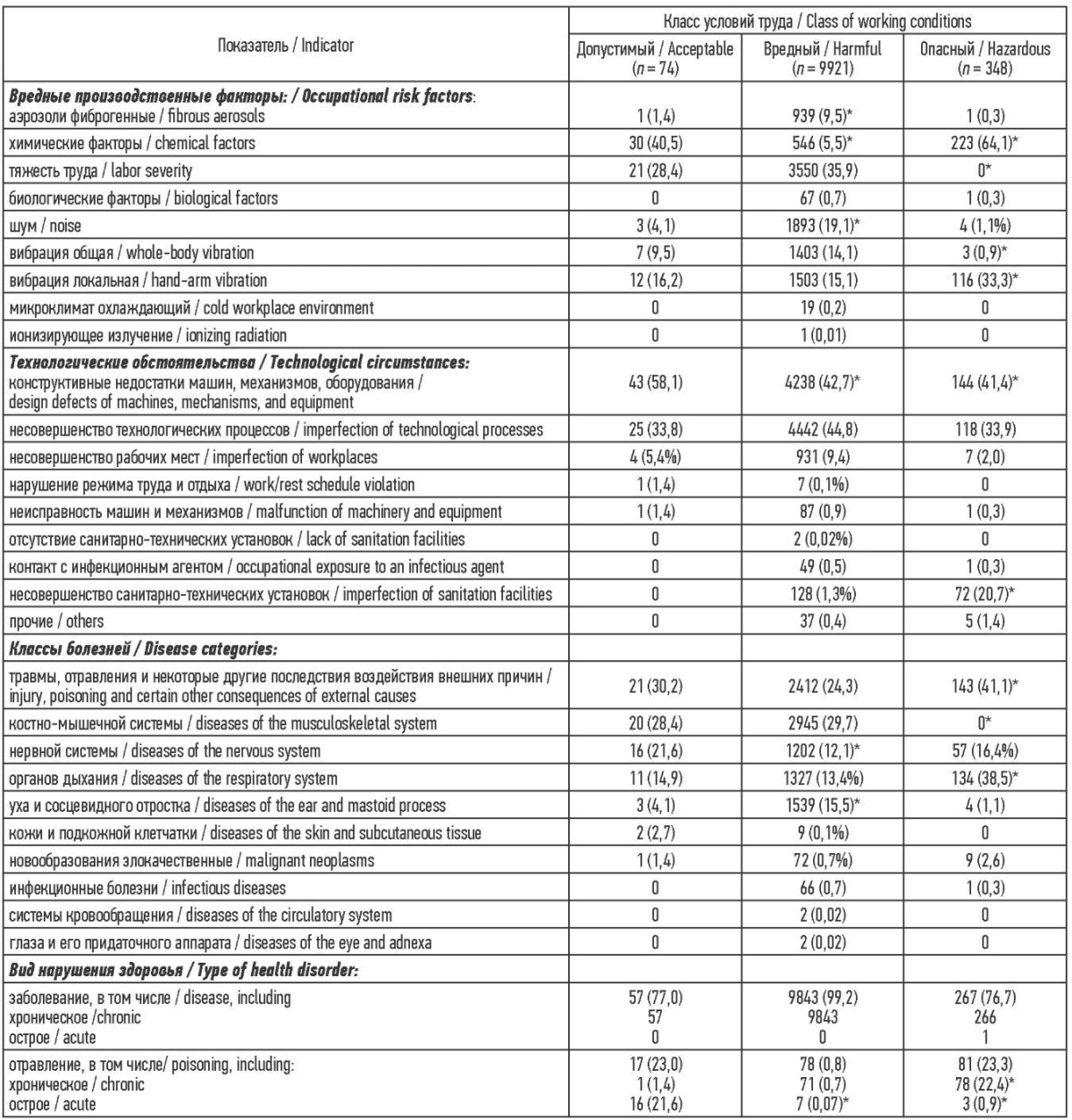

При допустимых условиях труда, по сравнению с вредными условиями, более значимую этиологическую роль в развитии профессиональной патологии играли химические факторы (χ² = 166,0; p < 0,001), а реже нарушения здоровья были обусловлены воздействием аэрозолей фиброгенного действия (χ² = 5,68; p = 0,018) и шума (χ² = 10,8; p = 0,002). При допустимых условиях труда, по сравнению с опасными условиями, больший удельный вес заболеваний был связан с тяжестью трудового процесса (χ² = 103,9; p = 0,001), а меньший – с химическими факторами (χ² = 14,1; p < 0,001) и локальной вибрацией (χ² = 9,84; p = 0,002).

Экспозиция к вредным производственным факторам, с уровнями воздействия не превышавших гигиенические нормативы, имела большее значение в развитии профессиональной патологии из-за конструктивных недостатков машин, механизмов и другого оборудования, как по сравнению с вредными (χ² = 7,11; p = 0,008), так и опасными (χ² = 6,92; p = 0,009) условиями. Наоборот, доля несовершенства санитарно-технических установок при развитии заболеваний в опасных условиях труда была большее, чем при допустимых (χ² = 18,5; p < 0,001) условиях.

Структура классов профессиональных нарушений здоровья, развивавшихся при допустимых условиях труда, имела существенные особенности. По сравнению с заболеваниями, обусловленными вредными условиями, в ней бóльшую долю занимали болезни нервной системы (χ² = 6,20; p = 0,013), а меньшую – уха и сосцевидного отростка (χ² = 7,39; p = 0,007). Иными были различия с патологией при экспозиции к опасным условиям труда: более значительная доля болезней костно-мышечной системы (χ² = 98,7; p < 0,001) и меньшая – болезней органов дыхания (χ² = 15,1; p < 0,001).

Структура профессиональной патологии при допустимых условиях труда отличалась 16 (21,6 %) случаями острых отравлений. Из их числа оксид углерода был причиной интоксикации у 15 водителей, осуществлявших транспортировку железной руды при ее открытой добыче. Еще один случай был связан с экспозицией к хлору. При вредных и опасных условиях труда, в отличие от допустимых условий, среди интоксикаций преобладали хронические формы. Различия в структуре профессиональных отравлений между группами работников с допустимыми и опасными условиями труда были значимыми как при острых χ² = 12,5; p < 0,001, так и хронических (χ² = 61,2; p < 0,001) формах интоксикаций (табл. 3).

Таблица 3. Вредные производственные факторы, обстоятельства развития, классы

и виды профессиональных нарушений здоровья при различных условиях труда, абс. (%)

Table 3. Distribution of occupational risk factors, circumstances of development, categories

and types of occupational diseases by working conditions, n (%)

Примечание: * – статистически значимые различия (p < 0,05)

между работниками с допустимыми и превышающими гигиенические нормативы

уровнями вредных производственных факторов.

Note: * p < 0.05 for differences between workers

with acceptable and harmful/hazardous working conditions.

В структуре нозологических форм профессиональных нарушений здоровья, зарегистрированных при допустимых и опасных условиях труда, первое ранговое место занимали отравления. В первом случае острые формы, во втором – хронические, вызванные преимущественно соединениями никеля (никеля оксиды и сульфиды, гидроаэрозоли солей никеля, тетракарбонил никеля и другие). Также общими между двумя группами работников были второе ранговое место радикулопатии и четвертое – бронхиальной астмы. При вредных условиях труда, в отличие от допустимых, на первых ранговых местах находились заболевания, обусловленные физическими факторами и тяжестью трудовых процессов (табл. 4).

Таблица 4. Ранжирование профессиональной патологии

у работников с разными классами условий труда, абс. (%)

Table 4. Ranking of occupational diseases

by classes of working conditions, n (%)

При выполнении работ в условиях труда класса 2, по сравнению с классом 3, отмечался повышенный риск развития интоксикации (ОР 34,4; 95 % ДИ 22,3–53,1; р < 0,001), бронхиальной астмы (ОР 6,13; 95 % ДИ 3,13–11,99; р < 0,001) и моно(поли) невропатии (ОР 1,86; 95 % ДИ 1,16–3,00; р = 0,014). При сравнении с условиями труда класса 4 повышенным был только риск формирования моно(поли) невропатии (ОР 1,88; 95 % ДИ 1,07–3,032 р = 0,031).

У работников, занятых в формально допустимых условиях труда, выявление признаков профессиональной патологии по результатам предварительно проведенного периодического медицинского осмотра происходило только в 35,1 % случаев. При осмотрах лиц с вредными и опасными условиями труда доля выявленных профессиональных заболеваний была выше, составляя соответственно 54,1 % (χ² = 10,6; p = 0,002) и 64,7 % (χ² = 22,1; p < 0,001).

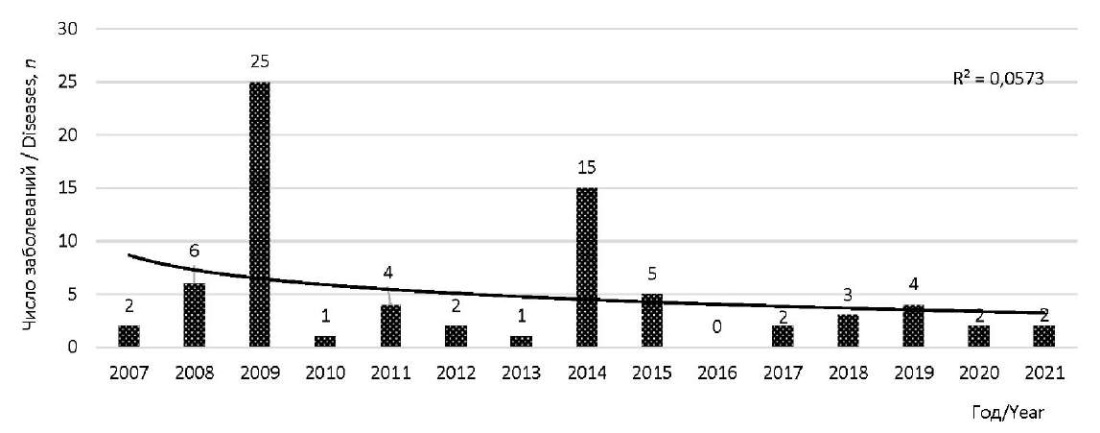

В 2007–2021 годах происходили резкие колебания в ежегодном числе профессиональных заболеваний, выявляемых при допустимых условиях труда: от 0 до 25 случаев. В 2009 году прирост числа заболеваний связан с развитием отравления оксидом углерода у 15 водителей автомобиля. Схожее увеличение в 2014 года очевидного объяснения не имеет.

В целом в течение 15 лет по данным коэффициента аппроксимации отмечалась слабая зависимость числа заболеваний от фактора времени (рис. 2). Однако с учетом общего числа работников в АЗРФ с допустимыми условиями труда риск развития профессиональной патологии в 2007–2009 годах был выше, чем в 2019–2021 годах: ОР 3,32; 95 % ДИ 1,53–7,19; р = 0,001.

Рис. 2. Ежегодное число впервые выявленных профессиональных заболеваний

при допустимых условиях труда

Fig. 2. The annual number of incident cases of occupational diseases developing

in acceptable working conditions

Обсуждение. Полученные в ходе выполненного исследования данные заслуживают внимания и обсуждения. Прежде всего, подтверждено, что в 2007–2021 годах в АЗРФ, как и в России в целом, регулярно регистрируются профессиональные заболевания у работников с допустимыми условиями труда. А это противоречит принятой в России концепции о классах условий труда. Согласно такому подходу невозможно развитие профессиональной патологии при воздействии вредных производственных факторов в пределах установленных гигиенических нормативов5.

Кроме того, показано, что профессиональная патология при допустимых условиях труда характеризуется важными отличительными чертами. Среди них нужно выделить бóльшую долю женщин среди заболевших лиц; бóльшую значимость химических факторов в формировании нарушений здоровья; более высокую долю острых производственных отравлений в структуре профессиональной патологии; иную структуру классов и нозологических форм профессиональных болезней; иную структуру видов экономической деятельности и рабочих специальностей. Также определялись более короткий трудовой стаж и более молодой возраст на момент установления диагноза заболевания. Однако эти различия исчезали, если учитывались только хронические заболевания, сформировавшиеся при классе условий труда 2.

При осмыслении феномена «профзаболевание без вредного фактора» представляется целесообразным оценить возможность его реального существования по отдельным нозологическим формам и группам заболеваний. Так, бронхиальная астма (преимущественно атопический вариант) у рабочих в строительстве или при добыче полезных ископаемых вполне могла развиться и при содержании вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны в рамках ПДК (класс не выше 2). Их нормирование ведется по токсическому или органолептическому действию без учета возможного аллергического эффекта, который реализуется и при концентрации аллергена много ниже ПДК. Этот факт не принимается во внимание отечественной классификацией условий труда. Такая же особенность связана и с канцерогенным эффектом. Соблюдение ПДК по токсическому действию, например никеля, лишь уменьшает вероятность канцерогенеза, но не исключает его полностью.

Отравления, будь то острые или хронические формы, не могли возникнуть при строгом соблюдении ПДК по вредным химическим веществам в воздухе рабочей зоны. В случаях острых отравлений оксидом углерода можно с большой вероятностью предполагать, что фоновые значения вредных химических факторов по данным производственного контроля действительно соответствовали классу условий труда 2. Однако в один из дней из-за совершенно нехарактерных условий (например, из-за инверсии воздушных масс в карьере глубиной несколько сотен метров) эти концентрации существенно превысили максимально допустимые разовые концентрации, что и вызвало отравление водителей карьерных самосвалов. При этом в отчетности был указан класс 2 по данным обычных фоновых замеров. Поиск причин отравлений затрудняет и то, что среди обстоятельств их возникновения не фигурируют аварии, нарушения правил техники безопасности и регламентов проведения работ. А как обстоятельство указываются, со значительной степенью обоснованности, конструктивные недостатки машин, механизмов и другого оборудования.

Первичная диагностика случаев хронической профессиональной патологии (например, радикулопатии, шумовой тугоухости, хронического бронхита и др.) при допустимых условиях труда, вероятно, имеет другие объяснения. Во-первых, логично предполагать, что в прошлом у заболевших лиц был достаточно значимый объем работы в условиях воздействия вредных производственных факторов, превышавших ПДК или ПДУ. В последующем либо интенсивность фактора снизилась, либо была смена работодателя. При расследовании указывается характеристика фактора за последний год или по последнему месту работы без учета предыдущих лет. В отношении таких диагнозов нужна последующая кропотливая работа с полным набором документов, по которым устанавливалась связь заболевания с профессий, для выяснения того, на каком этапе была сделана методологическая ошибка и кто ее допустил, указав развитие профессиональной патологии при классе 2.

В качестве других причин установления профессиональной патологии при допустимых условиях труда могут рассматриваться ошибки в оценке классов условий труда и повышенная индивидуальная чувствительность к вредным производственным воздействиям [10]. Первая причина, связанная с неполным выявлением реально действующих вредных факторов, вполне вероятна [11–14]. А вот индивидуальная гиперчувствительность организма к вредным производственным факторам, кроме химических веществ и особенно аллергенов [15][16], вызывает сомнения. Предполагается, что в таких случаях для развития патологии профессиональной этиологии может быть достаточна и допустимая интенсивность воздействия фактора. Однако тогда непонятно, почему для клинического проявления этой гиперчувствительности требуется в среднем более 20 лет трудового стажа. О какой гиперчувствительности может идти речь при повышенной тяжести трудового процесса? Как она может влиять на формирование, например, миофиброза предплечий у работника с двадцатилетним трудовым стажем? Не в пользу аргумента гиперчувствительности к вредным производственным воздействиям свидетельствует и низкая распространенность вибрационной патологии при работе в допустимых условиях труда. Известно, что ряд врожденных и приобретенных состояний (синдром Рейно, предшествующие обморожения, холод, курение табака и другие) могут усиливать эффект вибрации и шума [17–20]. Их трудно диагностировать при предварительных медицинских осмотрах, что требует внедрения более чувствительных тестов [21–24].

Способствовать возникновению различных нозологических форм заболеваний могло и то, что лицам, принимаемым на работы с допустимыми условиями труда, предъявляются менее строгие требования к состоянию их здоровья, при этом не определяются так называемые состояния «предболезни». В процессе трудовой деятельности в условиях воздействия вредных факторов низкой интенсивности «предболезнь» трансформируется в заболевание, которое без достаточных оснований трактуется как профессиональное. В общем, это одно из возможных негативных последствий неквалифицированного предварительного медицинского осмотра.

Не представляется возможным связать возникновение этой патологии и с особенностями влияния на организм климатических условий Арктики [25–27], которые в сочетании с вредными производственными факторами способны ускорять и изменять процесс формирования профессиональных нарушений здоровья [28]. Против этой гипотезы говорит в 2–3 раза более низкая доля профессиональных заболеваний при допустимых условиях труда в Арктике по сравнению с Россией в целом.

Повышенную долю женщин (21,3 %) среди лиц с профессиональной патологией, возникшей в допустимых условиях труда, можно частично объяснить их бóльшей относительной численностью (51,1 %) на предприятиях первой группы санитарно-эпидемиологического благополучия (с удовлетворительными условиями труда). Также нельзя исключить бóльшую чувствительность женского организма к действию вредных производственных факторов, даже тех, которые не превышают уровней допустимых нормативов [29–31].

У лиц, работавших в допустимых условиях труда, оказался характерным низкий процент профессиональных заболеваний, диагностированных по результатам периодических медицинских осмотров (35,1 %). Обоснованно считать, что это следствие большей доли острых интоксикаций, выявляемых по активному обращению пострадавших работников в медицинские учреждения и систему скорой помощи без ожидания проведения периодического осмотра. Кроме того, данный факт может свидетельствовать о недостаточном внимании к этой группе работников из-за представления о невозможности развития и официальной регистрации профессиональных заболеваний при условиях труда класса 2.

Ограничением исследования можно считать отсутствие данных документации консультативно-экспертных комиссий центров профессиональной патологии с аргументацией установления профессионального заболевания у лиц, работавших в допустимых условиях труда.

Заключение. Допустимые условия труда являются необходимым, но недостаточным фактором, предотвращающим установление факта профессиональной патологии. В настоящее время нарушения здоровья профессиональной этиологии, регистрируемые при допустимых условиях труда, составляют 0,72 % всех ее случаев в российской Арктике. Они имеют характерные демографические, производственные и клинические особенности. Некоторые обстоятельства установления нарушений здоровья при воздействии вредных производственных факторов, не превышающих гигиенические нормативы, остаются не совсем ясными. Необходимо изучение обоснованности диагноза профессионального заболевания при его установлении врачебной комиссией отделения профессиональной патологии, особенностей составления акта о случае профессионального заболевания и отчетных форм Роспотребнадзора, в которых приводилась характеристика действовавших вредных производственных факторов.

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 апреля 2012 г. № 417н «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний».

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».

3. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2019 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2020.

4. Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации».

5. Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». Москва, 2005. 105 с.

Список литературы

1. Аубакиров С.М. Медицинские осмотры как фактор раннего выявления профессиональных и общих соматических заболеваний // Здравоохранение Югры: опыт и инновации. 2022. Т. 30. № 1. С. 72–75.

2. Мигунова Ю.В. Динамика профессиональной заболеваемости в России: сущность, признаки, особенности проявления на региональном уровне // Теория и практика общественного развития. 2021. № 6. С. 37–40. doi: 10.24158/tipor.2021.6.5

3. Ретнев В.М. Профессиональные заболевания: современное состояние, проблемы и совершенствование диагностики //Безопасность в техносфере. 2014. № 4. С. 40–44. doi: 10.12737/5314

4. Бойко И.В., Гребеньков С.В., Андреенко О.Н., Логинова Н.Н. Анализ изменений нормативной базы Российской Федерации по экспертизе связи заболеваний с профессией за 40 лет // Пермский медицинский журнал. 2021. № 3. C. 141–152. doi: 10.17816/pmj383141%152

5. Бойко И.В., Андреенко О.Н., Гребеньков С.В., Шалухо Е.С., Федоров В.Н., Орлова Г.П. Опыт доказательства связи заболеваний с профессией на основе расчета показателей профессионального риска // Гигиена и санитария. 2018. T. 97. № 12. С. 1239–1243. doi: 10.8821/0016-9900-2018-97-12-1239-1243

6. Олещенко А.М., Захаренков В.В., Суржиков Д.В., Кислицына В.В., Корсакова Т.Г. Оценка риска нарушения здоровья работников промышленных предприятий // Медицина труда и промышленная экология. 2016. № 5. С. 36–39.

7. Онищенко Г.Г. Состояние условий труда и профессиональная заболеваемость работников в Российской Федерации // Гигиена и санитария. 2009. № 1. С. 66–71.

8. Томакова И.А., Томаков В.И. Состояние условий труда, профессиональные заболевания и производственный травматизм в экономике Российской Федерации // Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. Т. 19. № 2. С. 95–105.

9. Syurin SA, Kovshov AA, Odland JØ, Talykova LV. Retrospective assessment of occupational disease trends in Russian Arctic apatite miners. Int J Circumpolar Health. 2022;81(1):2059175. doi: 10.1080/22423982.2022.2059175

10. Сюрин С.А. К вопросу о профессиональной патологии, возникающей при допустимых условиях труда (на примере работников предприятий Арктической зоны России) // Санитарный врач. 2020. № 1. С. 6–13. doi: 10.33920/med-08-2001-01

11. Атаманчук А.А., Кабанова Т.Г. Трудности выявления профессиональных заболеваний в России // Медицина труда и промышленная экология. 2017. № 9. С. 11–12.

12. Бабанов С.А., Будаш Д.С., Байкова А.Г., Бараева Р.А. Периодические медицинские осмотры и профессиональный отбор в промышленной медицине // Здоровье населения и среда обитания. 2018. № 5. С. 48–53.

13. Кондратьева О.Е., Кравченко М.В., Петрова А.А. Специальная оценка условий труда: недостатки методики проведения и пути совершенствования // Медицина труда и промышленная экология. 2016. № 12. С. 38–41.

14. Хоружая О.Г., Горблянский Ю.Ю., Пиктушанская Т.Е. Критерии оценки качества медицинских осмотров работников // Медицина труда и промышленная экология. 2015. № 11. С. 33–37.

15. Потоцкий Е.П., Фирсова В.М., Сахарова Е.А. Учет сочетанного действия комплекса вредных факторов и анализ влияния производственного фактора химической природы на уровень профессионального риска // Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия. 2018. Т. 61. № 1. С. 35–39. doi: 10.17073/0368-0797-2018-1-35-39

16. Timasheva GV, Valeeva ET, Masyagutova LM, Karimova LK, Bakirov AB, Repina EF. Early diagnostic and prognostic criteria for health disorders in chemical workers. Klin Lab Diagn. 2020;65(12):750-756. doi: 10.18821/0869-2084-2020-65-12-750-756

17. Cherniack M, Clive J, Seidner A. Vibration exposure, smoking, and vascular dysfunction. Occup Environ Med. 2000;57(5):341-347. doi: 10.1136/oem.57.5.341

18. Pettersson H, Burström L, Nilsson T. Raynaud’s phenomenon among men and women with noise-induced hearing loss in relation to vibration exposure. Noise Health. 2014;16(69):89-94. doi: 10.4103/1463-1741.132087

19. Stjernbrandt A, Abu Mdaighem M, Pettersson H. Occupational noise exposure and Raynaud’s phenomenon: A nested case-control study. Int J Circumpolar Health. 2021;80(1):1969745. doi: 10.1080/22423982.2021.1969745

20. Virokannas H, Anttonen H. Combined effects of cold, vibration and smoking, particularly in snowmobile users. Arctic Med Res. 1994;53(Suppl 3):29-34.

21. Павловская Н.А. Значение выбора информативных лабораторных биомаркеров для ранней диагностики профессиональных заболеваний // Медицина труда и промышленная экология. 2019. № 1. С. 51–54. doi: 10.31089/1026-9428-2019-1-51-54

22. Горенков Р.В., Атаманчук А.А., Васильева Т.П., Ирхина Е.А., Боговская Е.А. Алгоритмы диагностики профессиональных заболеваний на современном этапе с позиций здоровьезбережения // Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2020. № 7-8. С. 34–41. doi: 10.26347/1607-2502202007-08034-041

23. Умнягина И.А., Трошин В.В., Владыко Н.В. Проблемы выявления профессиональных заболеваний в современных социально-экономических условиях на примере Нижегородской области // Медицина труда и экология человека. 2020. Т. 22. № 2. С. 59–64. doi: 10.24411/2411-3794-2020-10209

24. Чистова Н.П., Маснавиева Л.Б., Кудаева И.В. Вибрационная болезнь: дозо-стажевые характеристики и особенности клинической картины при воздействии локальной вибрации и сочетанном воздействии локальной и общей вибрации // Здоровье населения и среда обитания. 2021. Т. 1. № 12. С. 30–35. doi: 10.35627/2219-5238/2021-29-12-30-35

25. Хаснулин В.И., Хаснулин П.В. Современные представления о механизмах формирования северного стресса у человека в высоких широтах // Экология человека. 2012. № 1. С. 4–11.

26. Солонин Ю.Г., Бойко Е.Р. Медико-физиологические аспекты жизнедеятельности в Арктике // Арктика: экология и экономика. 2015. Т. 17. № 1. С. 70–75.

27. Donaldson S, Adlard B, Odland JØ. Overview of human health in the Arctic: Conclusions and recommendations. Int J Circumpolar Health. 2016;75:33807. doi: 10.3402/ijch.v75.33807

28. Сюрин С.А., Ковшов А.А. Условия труда и риск профессиональной патологии на предприятиях Арктической зоны Российской Федерации // Экология человека. 2019. Т. 26. № 10. С. 15–23. doi: 10.33396/1728-0869-2019-10-15-23

29. Сюрин С.А., Фролова Н.М. Гендерные особенности профессиональной патологии в Арктической зоне России // Гигиена и санитария. 2020. Т. 99. № 6. С. 531–537. doi: 10.33029/0016-9900-2020-99-6-531-537.

30. Панков В.А., Кулешова М.В. Анализ профессиональной заболеваемости женщин трудоспособного возраста // Гигиена и санитария. 2019. Т. 98. № 10. С. 1056–1061. doi: 10.18821/0016-9900-2019-98-10-1056-1061

31. Контарева В.Ю. Профессиональная заболеваемость женщин, связанная с условиями труда в сельском хозяйстве // Безопасность техногенных и природных систем. 2023. № 3. С. 24–33. doi: 10.23947/2541-9129-2023-7-3-24-33

Об авторе

С. А. СюринРоссия

Сюрин Сергей Алексеевич – д.м.н., главный научный сотрудник отдела социально-гигиенического анализа и мониторинга,

2-я Советская ул., д. 4, г. Санкт-Петербург, 191036.

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Сюрин С.А. Профессиональная патология при допустимых условиях труда: причины и особенности развития в российской Арктике. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2024;32(1):67-76. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-1-67-76

For citation:

Syurin S.A. Occupational diseases occurring in acceptable working conditions: Causes and features of development in the Russian Arctic. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2024;32(1):67-76. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2024-32-1-67-76

.png)