Перейти к:

Подходы к определению территорий неблагополучия по показателям, характеризующим состояние питьевого водоснабжения

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-5-25-33

Аннотация

Введение. Общепринятые критерии ранжирования территорий по комплексу показателей, характеризующих состояние питьевого водоснабжения, в настоящее время отсутствуют, что требует разработки и верификации критериев классификации регионов.

Цель исследования заключалась в разработке подходов к ранжированию субъектов Российской Федерации по показателям, характеризующим состояние питьевого водоснабжения, и определению территорий неблагополучия. Материалы и методы. Анализировались показатели качества питьевой воды и характеристики систем водоснабжения в 15 субъектах Российской Федерации, входящих в Арктическую зону и Северо-Западный федеральный округ, использовались материалы формы федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта» за 2021 год. Выполнен дискриминантный и корреляционный анализ для проверки правильности классификации территорий.

Результаты. Проведена классификация субъектов федерации по состоянию питьевого водоснабжения с использованием 31 показателя. По результатам дискриминантного анализа установлено, что 6 регионов (Новгородская область, Республика Карелия, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ) отнесены к территориям неблагополучия, 93,3% исходных сгруппированных наблюдений были классифицированы правильно. Существенный вклад в отнесение регионов к территориям неблагополучия внесли показатели качества питьевой воды (преимущественно санитарно-химические) в сельской местности.

Обсуждение. Выбранные показатели состояния питьевого водоснабжения в достаточной степени характеризуют качество питьевой воды и особенности систем водоснабжения на региональном уровне ввиду их универсальности для всех территорий. Это также подтверждается статистически значимой сильной обратной корреляцией между долей населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, и рассчитанным суммарным баллом, характеризующим состояние питьевого водоснабжения.

Выводы. Исследование показало корректность выбора показателей, характеризующих состояние питьевого водоснабжения, для классификации регионов. Ранжирование территорий позволит разработать управленческие решения по повышению качества питьевой воды и определить регионы, нуждающиеся в первоочередных мерах, направленных на сохранение здоровья населения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ковшов А.А., Бузинов Р.В., Тихонова Н.А., Федоров В.Н., Новикова Ю.А., Мясников И.О., Сергеев А.А. Подходы к определению территорий неблагополучия по показателям, характеризующим состояние питьевого водоснабжения. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(5):25-33. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-5-25-33

For citation:

Kovshov A.A., Buzinov R.V., Tikhonova N.A., Fedorov V.N., Novikova Yu.A., Myasnikov I.O., Sergee A.A. Approaches to Defining Health Risk Areas Using Quality Indicators of Drinking Water Supply. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(5):25-33. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-5-25-33

Введение. Основными целями Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития»1 являются комплексное управление водными ресурсами для решения социальных, экономических и экологических задач, достижения согласованных на международном уровне целей и задач, включая цели и задачи устойчивого развития на период до 2030 года2.

Среди причин низкого качества питьевой воды в большинстве населенных пунктов России следует выделить неудовлетворительное санитарное состояние поверхностных и подземных источников водоснабжения, антропогенное загрязнение воды токсическими неорганическими и органическими веществами, инфекционными и паразитарными агентами, факторы природного характера [1–4]. В процессе водоподготовки в питьевой воде могут образоваться химические соединения, включая канцерогены, отсутствовавшие в воде водоисточника [1][5–9]. В частности, при хлорировании воды образуются галогеносодержащие соединения (например, хлороформ), обладающие неблагоприятными биологическими эффектами и вызывающие гепато-, ренотоксические реакции, нарушение функции системы кровообращения, нервной системы и, вероятно, злокачественные новообразования [1][10–12].

При разработке мероприятий по повышению качества питьевой воды важно определить территории неблагополучия, характеризующиеся высокой долей несоответствующих гигиеническим нормативам проб питьевой воды («неудовлетворительных проб»), что является предпосылкой к увеличению риска здоровья населения [13][14]. Разработаны методические подходы, позволяющие охарактеризовать качество питьевой воды и ранжировать территории по показателям микробного3, канцерогенного и неканцерогенного рисков4, радиационной безопасности5. Кроме того, возможно проведение интегральной оценки питьевой воды централизованных систем водоснабжения по показателям химической безвредности6, которая позволяет не только получить характеристику отдельных компонентов риска здоровью, но и определить их вклад в суммарный риск здоровью населения [1][15][16]. Также возможно деление территорий в зависимости от типов водопользования [17], регионы могут классифицироваться по степени санитарно-эпидемиологической надежности систем централизованного питьевого водоснабжения [18], разработаны способы ранжирования территорий в зависимости от степени риска в эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней [19–21]. Всемирная организация здравоохранения [22] и ряд других международных организаций7 в качестве способа ранжирования стран и регионов предлагают использование DALY score, то есть показателя, характеризующего количество лет жизни, скорректированных на инвалидность (состояние, отличное от удовлетворительного состояния здоровья). Несмотря на то, что данный подход ориентирован на реальные результаты, а не на потенциальные риски, что могло бы способствовать рациональной расстановке приоритетов в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, «применение метода DALY к химическим веществам на практике ограничивается проблемами в информации»8.

Таким образом, универсальных подходов к ранжированию территорий по всему комплексу показателей, характеризующих состояние питьевого водоснабжения, в настоящее время не существует, что вынуждает исследователей разрабатывать собственные критерии оценки. Как следствие, возникает необходимость проверки правильности классификации территорий и их отнесения к категории «территория неблагополучия». Одним из таких способов проверки является дискриминантный анализ, который позволяет выявить различия между двумя и более группами объектов сразу по нескольким переменным, что дает возможность выполнить классификацию объектов по принципу «максимального сходства»9. Дискриминантный анализ широко применяется в эпидемиологических и гигиенических исследованиях [22][23], позволяя разрабатывать эффективные мероприятия по управлению риском здоровью среди групп населения, проживающих на территориях неблагополучия.

Цель настоящего исследования заключалась в разработке подходов к ранжированию субъектов Российской Федерации по показателям, характеризующим состояние питьевого водоснабжения, и определению территорий неблагополучия.

Материалы и методы. В исследование было включено 11 субъектов Северо-Западного Федерального округа (СЗФО), а также 4 субъекта федерации, полностью или частично входящих в Арктическую зону Российской Федерации (АЗРФ), анализировались показатели качества питьевой воды и характеристики систем водоснабжения из формы федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта» за 2021 год.

Выполнен дискриминантный анализ (с принудительным включением независимых переменных), в котором использованы методы максимального правдоподобия:

- расчет априорных вероятностей принадлежности к классу, когда нет никакой дополнительной информации об объектах;

- расчет условных вероятностей принадлежности к классу, каждая из которых равна вероятности получить соответствующее значение дискриминантной функции при условии, что объект принадлежит классу [24][25].

Создана прогностическая модель для выявления принадлежности к определенной группе. Данная модель строит дискриминантную функцию в виде линейной комбинации предикторных (предсказывающих) переменных, которая обеспечивает наилучшее разделение групп. Дискриминантная функция строится по набору наблюдений, для которых их принадлежность к группам известна, при этом в дальнейшем данная функция может применяться к новым наблюдениям с известными значениями предикторных переменных, но неизвестной групповой принадлежностью9. Дополнительно проведен корреляционный анализ (корреляция Спирмена) между суммарным баллом, характеризующим состояние питьевого водоснабжения, и долей населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Статистическая обработка результатов, корреляционный и дискриминантный анализ проводились с использованием программного продукта IBM SPSS Statistics v.22. Пространственное отображение результатов дискриминантного анализа выполнено с помощью программного продукта ESRI ArcGIS Desktop 10.5.

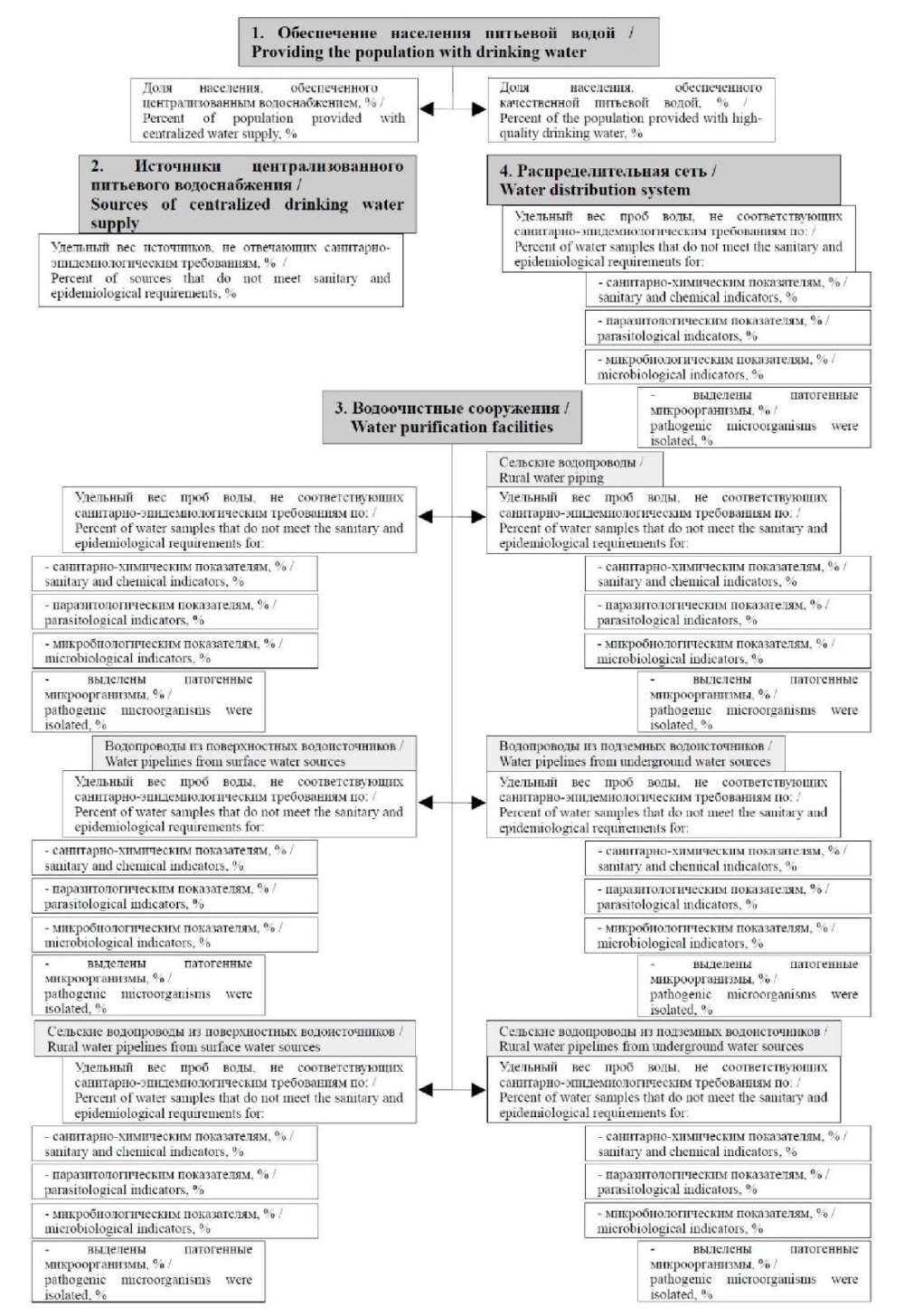

Результаты. Была проведена классификация субъектов федерации по состоянию питьевого водоснабжения с использованием 31 показателя из формы федерального статистического наблюдения № 18: удельный вес проб воды, несоответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим, химическим, паразитологическим показателям; удельный вес населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, качественной питьевой водой. Показатели, выбранные для дикриминантного анализа, были объединены в 4 группы: источники централизованного питьевого водоснабжения, водопроводы, распределительная сеть, обеспечение населения питьевой водой (рис. 1). Учитывались группа источника водоснабжения (поверхностный, подземный) и тип населенного пункта (городской и сельский).

Рис. 1. Перечень показателей, использованных при проведении дискриминантного анализа

Fig. 1. List of indicators used in the discriminant analysis

Первичная (априорная) классификация проводилась путем присвоения каждому анализируемому показателю в каждом из субъектов определенного балла. Одному баллу соответствовала величина показателя, меньшая или равная среднему значению показателя в Российской Федерации в целом, двум баллам – величина, превышающая средний российский показатель. Дополнительно анализировались доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, и доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой; 1 балл присваивался регионам, где не менее 87,35 % населения обеспечено качественной питьевой водой и не менее 94,6 % населения обеспечено централизованным водоснабжением (средние российские показатели на 2021 год10). В дальнейшем баллы суммировались, субъекты федерации с суммарным баллом 31–40 были отнесены к группе «удовлетворительное состояние питьевого водоснабжения» (территории благополучия), 41 балл и выше – «неудовлетворительное состояние питьевого водоснабжения» (территории неблагополучия). Выполненное априорное ранжирование субъектов федерации показало, что 7 регионов России можно отнести к территориям неблагополучия (таблица).

Таблица. Ранжирование территорий Российской Федерации в зависимости от состояния питьевого водоснабжения

Table. Ranking of the Russian territories by drinking water quality

|

Территория / Territory |

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%) / Proportion of the population provided with high-quality drinking water from centralized water supply systems (%) |

Суммарный балл, характеризующий состояние питьевого водоснабжения / Total score characterizing the quality of drinking water supply |

Состояние питьевого водоснабжения: 1 – удовлетворительное, 2 – неудовлетворительное / Quality of drinking water supply: 1 – satisfactory, 2 – unsatisfactory |

|

|

Априорная оценка / A priori ranking |

Оценка по результатам дискриминантного анализа / Evaluation based on the results of the discriminant analysis |

|||

|

Архангельская область / Arkhangelsk Region |

63,42 |

45 |

2 |

2 |

|

Вологодская область / Vologda Region |

55,38 |

37 |

1 |

1 |

|

г. Санкт-Петербург / St. Petersburg |

100 |

31 |

1 |

1 |

|

Калининградская область / Kaliningrad Region |

89,0 |

34 |

1 |

1 |

|

Красноярский край / Krasnoyarsk Krai |

93,90 |

34 |

1 |

1 |

|

Ленинградская область / Leningrad Region |

83,43 |

44 |

2 |

1 |

|

Мурманская область / Murmansk Region |

86,38 |

37 |

1 |

1 |

|

Ненецкий автономный округ / Nenets Autonomous Area |

56,30 |

43 |

2 |

2 |

|

Новгородская область / Novgorod Region |

74,70 |

46 |

2 |

2 |

|

Псковская область / Pskov Region |

82,00 |

38 |

1 |

1 |

|

Республика Карелия / Republic of Karelia |

66,70 |

47 |

2 |

2 |

|

Республика Коми / Republic of Komi |

90,57 |

34 |

1 |

1 |

|

Республика Саха (Якутия) / Republic of Sakha (Yakutia) |

56,39 |

47 |

2 |

2 |

|

Чукотский автономный округ / Chukotka Autonomous Area |

86,41 |

41 |

2 |

2 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ / Yamalo-Nenets Autonomous Area |

86,63 |

39 |

1 |

1 |

Установлено, что между долей населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, и суммарным баллом, характеризующим состояние питьевого водоснабжения, существует статистически значимая сильная обратная корреляция (ро Спирмена –0,704, p = 0,003).

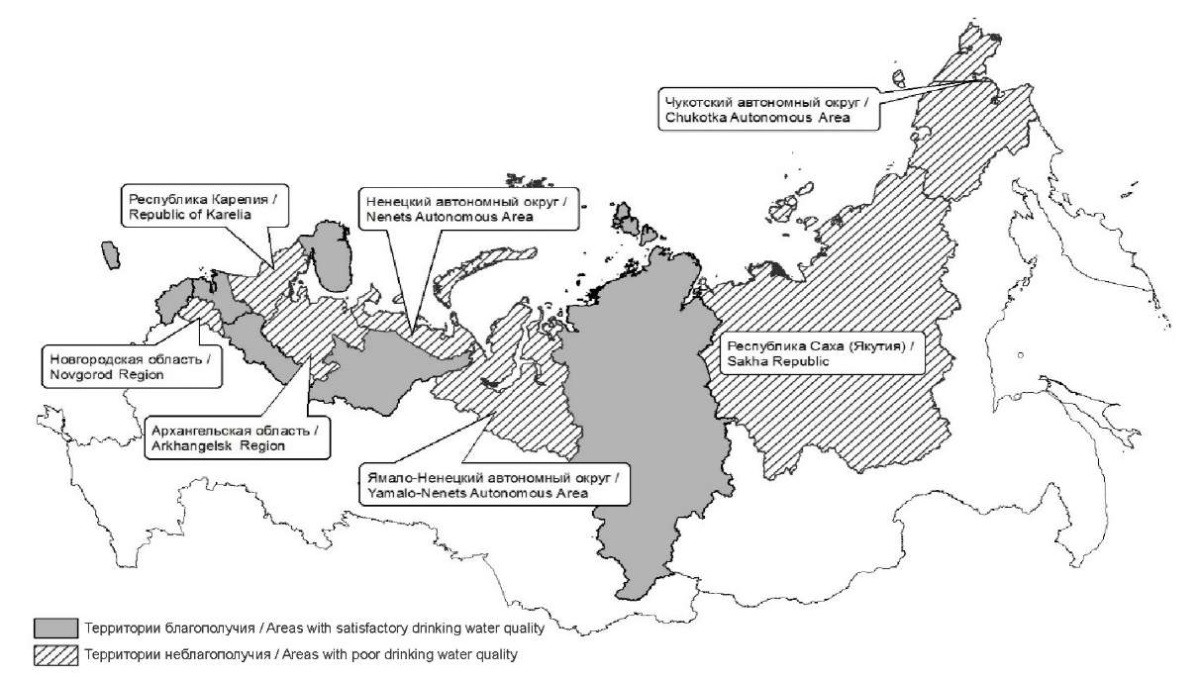

Проведенный дискриминантный анализ показал, что 93,3 % исходных сгруппированных наблюдений классифицировано правильно, к неправильно классифицированным территориям была отнесена лишь Ленинградская область. Пространственное распределение субъектов федерации исходя из результатов дискриминантного анализа приведено на рис. 2.

Рис. 2. Распределение субъектов федерации по состоянию питьевого водоснабжения

Fig. 2. Distribution of the Russian territories by drinking water quality

Существенный вклад в отнесение субъектов федерации к территориям неблагополучия внесли показатели качества питьевой воды в сельской местности. Главным образом, регистрировался высокий удельный вес неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям. Самые высокие значения этих показателей среди проанализированных субъектов федерации отмечались в Республике Саха (Якутия): 67,9 % в водопроводах, 89,13 % в поверхностных водоисточниках. Вклад микробиологических показателей при отнесении регионов к территориям неблагополучия был меньше, за исключением Республики Саха (Якутия), где наблюдался также и самый высокий удельный вес неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям в сельских водопроводах (37,0 %). Кроме того, было установлено, что в рамках данного исследования Республика Саха (Якутия) является единственным субъектом федерации, отнесенным к группе «неудовлетворительное состояние», в котором в 2021 году не проводились мероприятия по повышению качества питьевой воды. Вместе с тем, помимо Республики Саха (Якутия) по показателю «доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» можно выделить еще два региона – Вологодская область и Ненецкий автономный округ, характеризующихся наиболее низкой среди анализируемых субъектов долей населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения (59,39 %, 55,38 % и 56,3 % соответственно при среднем российском уровне 87,35 % в 2021 году)11 .

Обсуждение. По результатам дискриминантного анализа установлено, что по показателям качества питьевой воды и характеристикам систем водоснабжения 6 субъектов Российской Федерации отнесены к группе «неудовлетворительное состояние питьевого водоснабжения» (Новгородская область, Республика Карелия, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ), 9 субъектов федерации – к группе «удовлетворительное состояние питьевого водоснабжения» (Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская, Мурманская, Вологодская и Калининградская области, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край). Следует отметить, что ошибочность отнесения по результатам априорной оценки Ленинградской области к территории неблагополучия косвенно подтверждается высокой долей обеспеченного качественной питьевой водой населения региона (83,43 % населения), что незначительно отличается от аналогичного показателя в Российской Федерации (87,35 %).

Использованные в рамках данного исследования показатели качества питьевой воды и характеристики систем водоснабжения, содержащиеся в форме федерального статистического наблюдения № 18, в достаточной степени характеризуют состояние питьевого водоснабжения на региональном уровне ввиду их универсальности для всех территорий. Справедливость такого подхода также подтверждается статистически значимой сильной обратной корреляцией между долей населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, и рассчитанным суммарным баллом, характеризующим состояние питьевого водоснабжения.

В то же время использованный авторами выбор показателей для дискриминантного анализа не является исчерпывающим, и в дальнейшем он может быть изменен и/или дополнен, в том числе с учетом региональных особенностей. Например, величина удельного веса неудовлетворительных проб не дает ответа на вопрос, какие именно показатели его формируют, в рамках анализа могут быть выделены отдельные химические вещества. Также следует учитывать, что при ранжировании территорий по степени неблагополучия потребуется уточнение степени негативного влияния на здоровье населения каждого из показателей (например, по величине канцерогенного и неканцерогенного рисков). Кроме того, включение в дискриминантный анализ дополнительных показателей может негативно сказаться на логической значимости его результатов: в ряде регионов определенные показатели качества питьевой воды в силу ряда причин могут не оцениваться (и формально они равны нулю), но их отсутствие не исключено. Одним из решений данной проблемы может стать замена пропущенного значения средней величиной, вычисленной исходя из фактических значений по другим территориям; такой алгоритм предусмотрен в ряде специализированных программных продуктов по статистической обработке данных.

Выводы

- По результатам дискриминантного анализа установлено, что по показателям качества питьевой воды и характеристикам систем водоснабжения 6 субъектов Российской Федерации отнесены к группе «неудовлетворительное состояние питьевого водоснабжения» (Новгородская область, Республика Карелия, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ), 9 субъектов федерации – к группе «удовлетворительное состояние питьевого водоснабжения» (Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская, Мурманская, Вологодская и Калининградская области, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край). Существенный вклад в отнесение субъекта федерации к территории неблагополучия внесли санитарно-химические показатели качества питьевой воды в сельской местности.

- Проведенное исследование показало корректность выбора показателей, характеризующих состояние питьевого водоснабжения, для отнесения региона к территории благополучия (группа «удовлетворительное состояние») или неблагополучия (группа «неудовлетворительное состояние»), что было подтверждено результатами дискриминантного анализа: 93,3 % исходных сгруппированных наблюдений классифицировано правильно, к неправильно классифицированным территориям была отнесена лишь Ленинградская область.

- Ранжирование территорий по показателям, характеризующим состояние питьевого водоснабжения, позволит разработать управленческие решения по повышению качества питьевой воды и определить приоритетные регионы, нуждающиеся в первоочередных мерах по совершенствованию технологий водоподготовки, реконструкции распределительных сетей и охране водоисточников, что будет способствовать повышению эффективности санитарно-противоэпидемических мероприятий в субъектах Российской Федерации, направленных на сохранение здоровья населения.

1. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 21.12.2016 № A/RES/71/222 «Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 2018–2028 годы». URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-action-decade/

2. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/71/313 от 06.07.2017. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/71/313

3. Методические рекомендации МР 2.1.10.0031–11 «Комплексная оценка риска возникновения бактериальных кишечных инфекций, передаваемых водным путем».

4. Р 2.1.10.1920–04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду»

5. МУ 2.6.1.1981–05 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов».

6. Методические рекомендации МР 2.1.4.0032-11 «Интегральная оценка питьевой воды централизованных систем водоснабжения по показателям химической безвредности»

7. Water Quality by Country 2023: World Population Review. URL: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/water-qualityby-country

8. Руководство по обеспечению качества питьевой воды: 4-е изд. / ВОЗ. Женева: ВОЗ, 2017. 628 с.

9. Дискриминантный анализ / IBM. SPSS Statistics. URL: https://www.ibm.com/docs/ru/spss-statistics/beta?topic=features-discriminantanalysis

10. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2021 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2022. 340 с.

11. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения / ЕМИСС: государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/59116.

Список литературы

1. Новикова Ю.А., Федоров В.Н., Тихонова Н.А. и др. Качество питьевой воды: временные отступления от гигиенических нормативов // Здоровье населения и среда обитания. 2021. Т. 29. № 9. С. 33–39. doi: 10.35627/2219-5238/2021-29-9-33-39

2. Зайцева Н.В., Сбоев А.С., Клейн С.В., Вековшинина С.А. Качество питьевой воды: факторы риска для здоровья населения и эффективность контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора // Анализ риска здоровью. 2019. № 2. С. 44–55. doi: 10.21668/health.risk/2019.2.0

3. Васильева М.В., Натарова А.А., Мелихова Е.П. Гигиеническое значение питьевой воды в жизнедеятельности человека // Символ науки. 2016. № 3-2. С. 180–181.

4. Росоловский А.П. Состояние источников центрального водоснабжения и влияние качества питьевой воды на здоровье населения Новгородской области // Здоровье населения и среда обитания. 2016. № 1 (274). С. 8–10.

5. Леванчук А.В., Тихонова Н.А., Новикова Ю.А. Опыт формирования паспортов точек контроля качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения // Безопасность жизнедеятельности. 2020. № 10 (238). С. 47–52.

6. Лапшин А.П., Ванькова А.Н. Интегральная оценка качества питьевой воды // Анализ риска здоровью-2020 совместно с международной встречей по окружающей среде и здоровью Rise-2020 и круглым столом по безопасности питания: материалы X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 2-х т. / под ред. А.Ю. Поповой, Н.В. Зайцевой. Т. 1. Пермь: Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 2020. С. 129–136.

7. Арутюнова И.Ю., Ягунков С.Ю. Исследование различных технологических режимов очистки воды, направленных на снижение содержания хлорорганических соединений в питьевой воде // Проекты развития инфраструктуры города: сб. науч. тр. ГУП «Мосводоканал НИИ проект». Вып. 8. М.: Прима-пресс Экспо, 2008. С. 57–68.

8. Малышева А.Г., Растянников Е.Г., Козлова Н.Ю. и др. Продукты трансформации веществ в воде при обеззараживании сильными окислителями // Тез. докл. Междунар. конгресса «Вода. Экология. Технология». М.: ЭКВАТЭК, 2008. С. 117–123.

9. Саканская-Грицай Е.И. Проблемы и перспективы совершенствования водоподготовки // Технико-технологические проблемы сервиса. 2014. № 3. С. 88–95.

10. Донченко А.И., Тулакин А.В., Амплеева Г.П., Даниловская Л.А. К вопросу о галогенсодержащих соединениях, образующихся при хлорировании питьевой воды // Санитарный врач. 2018. № 4. С. 38–43.

11. Environmental Health Criteria 216: Disinfectants and Disinfectant By-Products. Geneva: World Health Organization; 2000. Accessed May 31, 2023. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42274/WHO_EHC_216.pdf;jsessionid=AD56A82EB8759E4E14C3D3B11D273C35?-sequence=1

12. Егорова Н.А., Букшук А.А., Красовский Г.Н. Гигиеническая оценка продуктов хлорирования питьевой воды с учетом множественности путей поступления в организм // Гигиена и санитария. 2013. № 2. С. 18–24.

13. Новикова Ю.А., Фридман К.Б., Федоров В.Н. и др. К вопросу оценки качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения в современных условиях // Гигиена и санитария. 2020. № 99 (6). С. 563–568. doi: 10.33029/0016-9900-2020-99-6-563-568

14. Ковшов А.А., Новикова Ю.А., Федоров В.Н, Тихонова Н.А. Оценка рисков нарушений здоровья, связанных с качеством питьевой воды, в городских округах арктической зоны Российской Федерации // Вестник уральской медицинской академической науки. 2019. Т. 16. № 2. С. 215–222. doi: 10.22138/2500-0918-2019-16-2-215-222

15. Новикова Ю.А., Тихонова Н.А., Мясников И.О. и др. Интегральная оценка качества питьевой воды Омской области // Гигиена и санитария. 2022. Т. 101. № 8. С. 861–865. doi: 10.47470/0016-9900-2022-101-8-861-865

16. Рахманин Ю.А., Мельцер А.В., Киселев А.В., Ерастова Н.В. Гигиеническое обоснование управленческих решений с использованием интегральной оценки питьевой воды по показателям химической безвредности и эпидемиологической безопасности // Гигиена и санитария. 2017. Т. 96. № 4. С. 302–305. doi: 10.47470/0016-9900-2017-96-4-302-305

17. Байдакова Е.В., Унгуряну Т.Н. Сравнительная оценка качества питьевой воды территорий Архангельской области и ее влияние на здоровье населения // Профилактическая и клиническая медицина. 2018. № 1 (66). С. 11–16.

18. Механтьев И.И., Клепиков О.В. Комплексная оценка санитарно-эпидемиологической надежности систем централизованного питьевого водоснабжения сельских территорий // Вестник новых медицинских технологий. Электронное периодическое издание. 2020. № 5. С. 119–124. doi: 10.24411/2075-4094-2020-16754

19. Раичич С.Р., Сабурова С.А., Шабейкин А.А., Симонова Е.Г. Оценка ситуации по сибирской язве на основе ранжирования территорий по степени риска // Проблемы особо опасных инфекций. 2020. № 4. С. 125–132. doi: 10.21055/0370-1069-2020-4-125-132

20. Власов А.В., Кравец Б.Б., Литовкин Д.М., Середа А.А. Злокачественные новообразования: критерии идентификации территорий риска и очагов скрытой заболеваемости // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2019. Т. 75. С. 179–185.

21. Самодурова Н.Ю., Мамчик Н.П., Истомин А.В. и др. Определение территорий риска по уровню алиментарнозависимых заболеваний с учетом региональных особенностей структуры питания населения // Вестник РГМУ. 2018. № 5. С. 42–47.

22. Широкоступ С.В., Лукьяненко Н.В. Эпидемиологическое прогнозирование заболеваемости клещевыми природно-очаговыми инфекциями в Западной Сибири // Бюллетень медицинской науки. 2019. № 3 (15). С. 8–12. doi: 10.31684/2541-8475.2019.3(15).8-12

23. Суржиков Д.В., Кислицына В.В., Штайгер В.А., Голиков Р.А. Опыт применения статистико-математических технологий для оценки влияния атмосферных загрязнений на здоровье населения в крупном промышленном центре // Гигиена и санитария. 2021. Т. 100. № 7. С. 663–667. doi: 10.47470/0016-9900-2021-100-7-663-667

24. Битюков В.К., Моторин М.Л., Саввина Е.А. Формирование классов объектов методом дискриминантного анализа // Вестник ВГУИТ. 2014. № 1. С. 73–78.

25. Хох А.Н., Занько Ю.С. Использование методов многомерного статистического анализа при проведении судебно-палинологических экспертиз // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 2021. № 1 (49). С. 133–139.

Об авторах

А. А. КовшовРоссия

Ковшов Александр Александрович – к.м.н., старший научный сотрудник отдела исследований среды обитания и здоровья населения в Арктической зоне Российской Федерации; доцент кафедры гигиены условий воспитания, обучения, труда и радиационной гигиены

2-я Советская ул., д. 4, г. Санкт-Петербург, 191036

ул. Кирочная, д. 41, г. Санкт-Петербург, 191015

Р. В. Бузинов

Россия

Бузинов Роман Вячеславович – д.м.н.,, доцент, директор

2-я Советская ул., д. 4, г. Санкт-Петербург, 191036

Н. А. Тихонова

Россия

Тихонова Надежда Андреевна – младший научный сотрудник отдела исследований среды обитания и здоровья населения в Арктической зоне Российской Федерации

2-я Советская ул., д. 4, г. Санкт-Петербург, 191036

В. Н. Федоров

Россия

Федоров Владимир Николаевич – старший научный сотрудник, врио заведующего отделением анализа, оценки и прогнозирования отдела исследований среды обитания и здоровья населения в Арктической зоне Российской Федерации

2-я Советская ул., д. 4, г. Санкт-Петербург, 191036

Ю. А. Новикова

Россия

Новикова Юлия Александровна – старший научный сотрудник, и.о. руководителя отдела исследований среды обитания и здоровья населения в Арктической зоне Российской Федерации

2-я Советская ул., д. 4, г. Санкт-Петербург, 191036

И. О. Мясников

Россия

Мясников Игорь Олегович – к.м.н., старший научный сотрудник отдела анализа рисков здоровью населения

2-я Советская ул., д. 4, г. Санкт-Петербург, 191036

тел. (812) 717-93-89

А. А. Сергеев

Россия

Сергеев Александр Александрович – руководитель , главный государственный санитарный врач

ул. Коммуны, д. 7, г. Мурманск, 183038

Рецензия

Для цитирования:

Ковшов А.А., Бузинов Р.В., Тихонова Н.А., Федоров В.Н., Новикова Ю.А., Мясников И.О., Сергеев А.А. Подходы к определению территорий неблагополучия по показателям, характеризующим состояние питьевого водоснабжения. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2023;31(5):25-33. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-5-25-33

For citation:

Kovshov A.A., Buzinov R.V., Tikhonova N.A., Fedorov V.N., Novikova Yu.A., Myasnikov I.O., Sergee A.A. Approaches to Defining Health Risk Areas Using Quality Indicators of Drinking Water Supply. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2023;31(5):25-33. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2023-31-5-25-33

.png)