Перейти к:

Гигиеническая оценка средств индивидуальной защиты от биологических факторов

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-10-58-66

Аннотация

Введение. Профессиональное применение средств индивидуальной защиты предусматривает исключение воздействия на персонал возбудителей контагиозных инфекций, включая COVID-19. При этом кроме риска биологического заражения существует вероятность снижения работоспособности и развития производственно обусловленных заболеваний, связанных с непосредственным негативным влиянием СИЗ на организм работников.

Цель: физиолого-гигиеническая оценка средств индивидуальной защиты от биологических факторов, используемых медицинским персоналом.

Материалы и методы. Проведена оценка теплового состояния организма у 13 добровольцев в моделируемых условиях климатический камеры «Табай» (Япония). Программа исследований предусматривала физиолого-гигиеническую оценку 4 вариантов костюмов, соответствующих рекомендациям Роспотребнадзора для работы с микроорганизмами I–II группы патогенности. Исследован физиологический ответ системы терморегуляции на тепловую нагрузку по показателям, характеризующим температуру «ядра», температуру «оболочки» и их интегральных показателей (средневзвешенная температура кожи, средневзвешенная температура тела). Физиолого-гигиеническая оценка динамики водно-электролитного обмена и функционального состояния кардиореспираторной системы предусматривала исследование объективных (влагопотери, частота сердечных сокращений) и субъективных (теплоощущения) показателей.

Результаты. Установлено, что в порядке предлагаемого нами ранжирования максимальная тепловая нагрузка на организм при температуре воздуха 25, 30 °C была установлена для варианта костюма из нетканого материала по типу «Тайвек» (Китай). Костюм из полиэфирной ткани с полиуретановым мембранным покрытием (Россия) оказывал менее выраженное влияние на тепловое состояние организма. Костюмы из полимер-вискозной пыленепроницаемой, водоотталкивающей ткани саржевого переплетения (Россия) и из ткани «Барьер 2X» (Россия) характеризовались минимальными значениями температуры «ядра» и «оболочки».

Выводы. Превышение установленных значений теплового состояния организма в нагревающей среде при работе средней степени тяжести характерно для всех типов исследуемых костюмов в допустимых (25 °C) и вредных (30 °C) условиях микроклимата. Для исключения ухудшения функционального состояния организма медицинского персонала необходимо производить корректировку продолжительности работы с учетом варианта используемого защитного комплекта, степени тяжести физической нагрузки и величины показателей микроклимата в производственных помещениях.

Ключевые слова

Для цитирования:

Батов В.Е., Кузнецов С.М. Гигиеническая оценка средств индивидуальной защиты от биологических факторов. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;(10):58-66. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-10-58-66

For citation:

Batov V.E., Kuznetsov S.M. Hygienic Assessment of Personal Protective Equipment against Biological Hazards. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;(10):58-66. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-10-58-66

Введение. В условиях распространения пандемии COVID-19 возникла проблема сохранения здоровья медицинского персонала путем реализации профилактических мероприятий, направленных на предотвращение развития профессиональных заболеваний [1–4]. В период пандемии 2020 года второе ранговое место в структуре профессиональной патологии в зависимости от воздействующего вредного производственного фактора заняли заболевания, связанные с действием биологических факторов1 [5]. Комплекс профилактических мероприятий включает недопущение инфицирования медицинского персонала, что достигается в том числе применением средств индивидуальной защиты от биологических факторов (далее – СИЗ) [6][7].

Рекомендации ВОЗ при работе с патогенными микроорганизмами определяют необходимость использования СИЗ по типу противочумных костюмов2 . Костюмы обеспечивают надежную защиту, однако медицинский персонал при их использовании испытывает дискомфорт, отмечает ухудшение функционального состояния организма и снижение работоспособности, связанные с нарушением теплового обмена организма и эргономическими характеристиками [8–13].

Нагревающий микроклимат, физическая нагрузка, необходимость применения спецодежды продолжительное время приводят к напряжению деятельности систем организма, обеспечивающих его температурный гомеостаз [14–16].

Повышение температуры окружающего воздуха до значений, близких к температуре тела человека, приводит к снижению эффективности «сухих» путей теплоотдачи (радиацией, конвекцией, кондукцией) и увеличению роли отведения тепла за счет испарения, которое блокируется применяемыми СИЗ [17–19]. Эффективность испарения напрямую зависит от качества и характеристик (воздухопроницаемость, паропроницаемость) материалов, применяемых для изготовления СИЗ [20–23]. Однако регламентируемое время использования, установленное для всех вариантов костюмов (не более 4 часов)3 , не учитывает характеристики материалов и комплектацию защитного изделия. Таким образом, становится актуальной гигиеническая оценка непосредственного влияния СИЗ на функциональное состояние организма и, как следствие, на качество выполнения профессиональной деятельности медицинскими работниками.

Цель: физиолого-гигиеническая оценка средств индивидуальной защиты от биологических факторов, используемых медицинским персоналом.

Материалы и методы. Исследования проведены в условиях климатической камеры с моделированием трудовой деятельности медицинского персонала (тяжести физической нагрузки) и температурного режима производственных помещений в теплый и холодный период года. В эксперименте приняли участие 13 практически здоровых добровольцев-мужчин в возрасте 20–35 лет, индекс массы тела от 21,2 до 26,6. Эксперимент проводился в климатической камере «Табай» (Япония) при температуре воздуха 25, 30 °С, относительной влажности воздуха не более 75 %, скорости движения воздуха не более 0,4 м/с.

Дозированная физическая нагрузка соответствовала средней степени тяжести (категория работ IIа, 175–232 Вт), что моделировалось выполнением степ-теста4 . Высота ступени составляла 0,24 м. Режим исследования предусматривал чередование двадцатиминутной нагрузки с частотой 20 подъемов в минуту. Указанный ритм подъемов и спусков задавался с помощью метронома. Общая продолжительность эксперимента составляла 4 часа, что соответствовало рекомендуемому времени использования СИЗ. Каждый час включал циклфизической нагрузки – 20 минут, умственную нагрузку в виде решения психофизиологических тестов – 20 минут и период отдыха – 20 минут.

Добровольцы испытывали 4 типа комплектов СИЗ: № 1 – из полимер-вискозной пыленепроницаемой, водоотталкивающей ткани саржевого переплетения (Россия); № 2 – из полиэфирной ткани с полиуретановым мембранным покрытием (Россия); № 3 – из ткани «Барьер 2X» (Россия); № 4 – из нетканого материала по типу «Тайвек» плотностью 35 г/м (Китай)5 . Все костюмы имели регистрационные удостоверения и допущены к применению на территории Российской Федерации как медицинские изделия.

Дополнительно в комплекте с костюмами использовались 2 пары хирургических нитриловых перчаток на каждую руку, очки защитные закрытые, респиратор класса FFP2 (KN95), за исключением комплекта № 1, в состав которого для защиты органов дыхания включен шлем с панорамным стеклом и противоаэрозольным фильтром (ФСУ-МБ).

Использовали хлопчатобумажное нижнее белье и носки, одинаковое для всех добровольцев, летнюю обувь типа кроссовок.

В процессе исследований оценивались изменения теплового состояния организма испытуемых согласно МУК 4.3.1895–046 .

Реакция системы терморегуляции на тепловую нагрузку изучалась по показателям: ректальная температура (°C), температура кожи (°C) и ее интегральные показатели (средневзвешенная температура кожи (°C), далее – СВТК, средневзвешенная температура тела (°C), далее – СВТТ), величина влагопотерь (г/ч), частота сердечных сокращений (уд./мин, далее – ЧСС) и теплоощущения (балл).

Температура «оболочки» в 11 точках и температура «ядра» регистрировались каждые 10 минут с использованием комплекта мониторинга термофизиологических показателей человека КМТП-01 производства ООО «Спецмедтехника», г. СанктПетербург (погрешность измерения ± 0,05 °C).

Измерение частоты сердечных сокращений производилось с помощью нагрудного ремня Polar с беспроводной регистрацией и передачей сигнала сердечного ритма в режиме мониторинга на протяжении всего исследования.

Влагопотери определяли путем взвешивания каждого элемента экипировки и добровольцев без одежды на медицинских весах до и после эксперимента. В качестве интегральной характеристики гигиенических свойств комплекта СИЗ, влияющей на теплообмен организма, рассчитывалась эффективность испарения пота (%).

Теплоощущения оценивались по семибалльной шкале: холодно, прохладно, слегка прохладно, комфортно, слегка тепло, тепло, жарко.

Количественные данные с нормальным распределением в работе представлены как М ± σ, где M – среднее, σ – стандартное отклонение при уровне значимости 95 % (p < 0,05). Проверка нормальности данных выполнялась с помощью критерия Шапиро – Уилка.

Корреляционная зависимость оценивалась исходя из коэффициента корреляции: r < 0,3 – слабая прямая связь; 0,3 < r < 0,7 – умеренная прямая связь; r > 0,7 – сильная прямая связь; r < –0,3 – слабая обратная связь; –0,3 < r < –0,7 – умеренная обратная связь; r > –0,7 – сильная обратная связь.

Оценка теплового состояния организма в эксперименте (ректальная температура, СВТК, СВТТ, эффективность испарения пота) производилась с применением дисперсионного анализа для зависимых выборок.

Результаты. В соответствии с программой исследования в эксперименте моделировалась тепловая нагрузка с допустимыми значениями производственного микроклимата (25 °C) и в ситуации, характерной для вредных условий, с превышением этих показателей (30 °C).

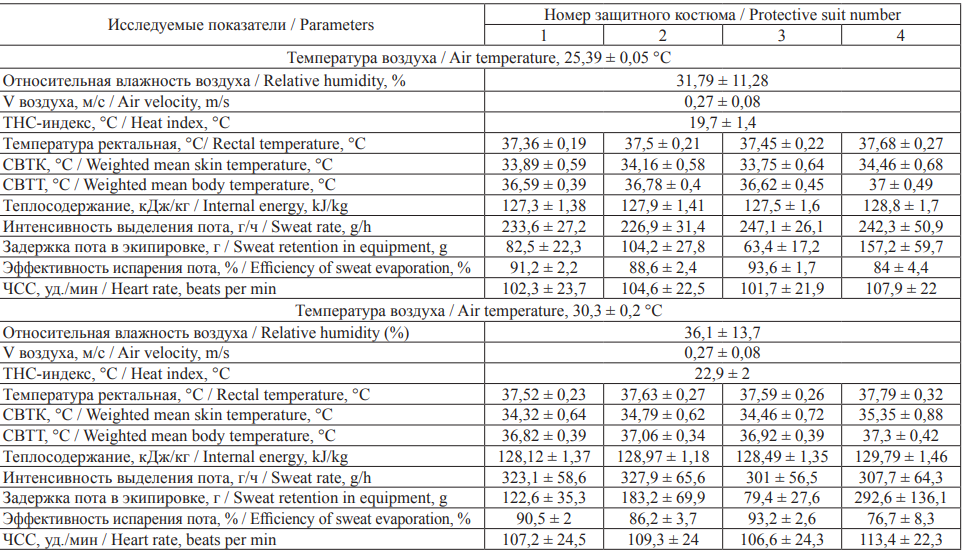

Полученные результаты теплового состояния организма добровольцев в СИЗ при температуре воздуха 25 °C, 30 °C представлены в таблице.

Анализ результатов свидетельствует, что исследуемые варианты костюмов оказывали различное влияние на тепловое состояние организма добровольцев как при температуре воздуха 25 °C, так и 30 °C.

Значимые различия ректальной температуры установлены для всех костюмов при 25 °C. Повышение температуры наружного воздуха до 30 °C выявило различия между костюмом № 4 и всеми костюмами (р < 0,001). Между тем моделируемые микроклиматические условия при 30 °C не показали достоверных различий температуры «ядра» в образцах № 2 и № 3 (р = 0,39) и образцах № 1 и 3 (р = 0,12).

Показатели СВТК и СВТТ при температуре воздуха 25 °C и 30 °C имели различия для № 2 и 4 костюмов (р < 0,001), и не различались у № 1 и 3 костюмов (р = 0,22).

Исследования показали, что наиболее высокую нагрузку на тепловое состояние оказывал костюм № 4 при температуре воздуха 30 °C со средними значениями ректальной температуры 37,8 °C (95 % ДИ: 37,8–38,1), СВТК – 35,4 °C (95 % ДИ: 34,5–36,2) и СВТТ – 37,3 °C (95 % ДИ: 36,9–37,7), костюм № 2 занимал второе ранговое место со значениями температуры «ядра» 37,5 °C (95 % ДИ: 37,29–37,71), СВТК – 34,12 °C (95 % ДИ: 33,53–34,71) и СВТТ – 36,75 °C (95 % ДИ: 36,35–37,15). Костюмы № 1, 3 имели меньшие значения температуры «ядра» и «оболочки», что выразилось в значимо низкой тепловой нагрузке на организм испытуемых.

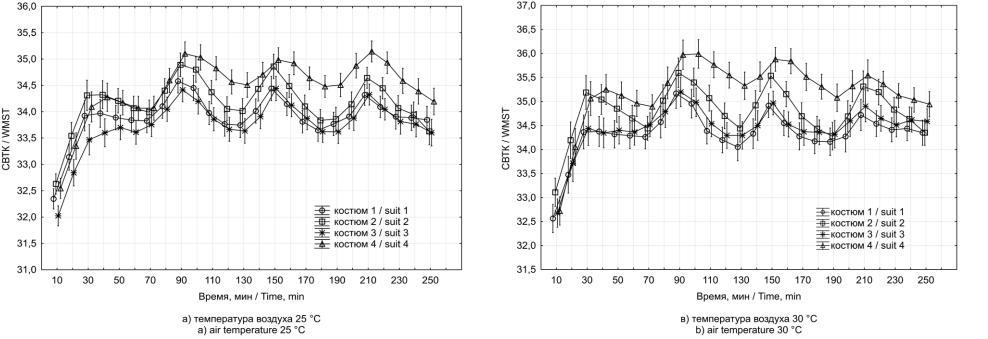

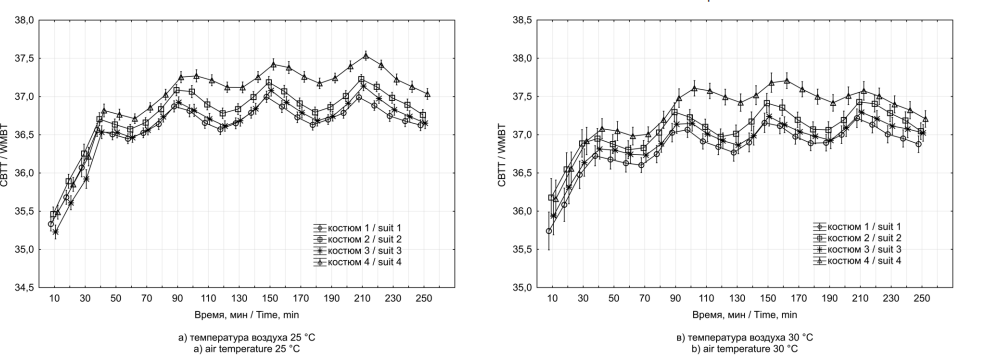

Анализ динамики показателей теплового состояния показывает закономерные изменения в фазах нагрузки, умственной работы и отдыха. Результаты сравнительной оценки теплового состояния организма испытуемых с учетом времени нахождения в костюмах представлены на рис. 1–3.

Таблица. Тепловое состояние организма при выполнении средней нагрузки в защитных костюмах, M ± σ

Table. Thermal state of the body when performing medium work in protective suits, M ± σ

Рис. 1. Динамика ректальной температуры с циклами выполнения физической, умственной нагрузки и отдыха

Fig. 1. Changes in rectal temperature during the cycles of physical activity, mental activity, and rest

Рис. 2. Динамика СВТК с циклами выполнения физической, умственной нагрузки и отдыха

Fig. 2. Changes in the weighted mean skin temperature (WMST) during the cycles of physical activity, mental activity, and rest

Рис. 3. Динамика СВТТ с циклами выполнения физической, умственной нагрузки и отдыха

Fig. 3. Changes in the weighted mean body temperature (WMBT) during the cycles of physical activity, mental activity, and rest

Анализ показателей теплового состояния, представленный на рис. 1–3, свидетельствует об отсутствии значимых различий ректальной температуры, СВТК и СВТТ в течение первых60 минут эксперимента при использовании различных образцов костюмов, что объективно отражает период врабатываемости организма и повышения теплопродукции. Однако зарегистрированы изменения показателей теплового состояния в интервале 60–250 минут как при 25, так и 30 °C. В последующие периоды физической нагрузки и отдыха наблюдалась положительная динамика показателей ректальной температуры, СВТК и СВТТ, что свидетельствовало о формировании положительного теплового баланса в организме за счет снижения эффективности теплоотдачи. Более высокий уровень положительного теплового баланса организма отмечался при исследовании костюма № 4 с установленными максимальными значениями: ректальная температура (25–38,17 °C; 30–38,44 °C), СВТК (25–35,38 °C; 30–36,95 °C), СВТТ (25–37,64 °C; 30–37,96 °C).

Параллельно на графиках отмечено снижение показателей теплового состояния организма при 30 °C в костюме № 4 с третьего часа эксперимента. Это обусловлено достижением предельных значений ЧСС в эксперименте (160 уд./мин) и отстранением испытуемых от выполнения физической нагрузки на завершающем этапе исследования. В ходе фазы физической нагрузки у 12 добровольцев из 13 зарегистрированы предельные показатели ЧСС на 3–4-м часу экспозиции. Повышение ЧСС до критических значений для комплекта № 4 при одинаковой физической нагрузке у всех типов костюмов служит объективным подтверждением реакции сердечно-сосудистой системы на накопление тепла в организме.

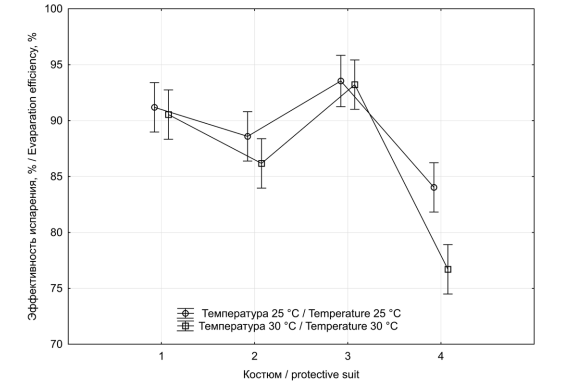

Потоотделение как ведущий показатель теплоотдачи характеризует эффективность теплового баланса организма. Интенсивность выделения пота при температуре 25 °C для всех типов костюмов (237,5 ± 35,2) была ниже (р < 0,001), чем при 30 °C (314,9 ± 60,5). В то же время не выявлено значимых различий по интенсивности выделения пота между разными типами костюмов (р = 0,34). Однако установлено, что эффективность испарения пота имела значимые различия (р < 0,001) в отношении всех экспериментальных образцов при эксплуатации в моделируемых температурных режимах (рис. 4).

Рис. 4. Показатели эффективности испарения пота (%)

Fig. 4. Sweat evaporation efficiency indicators (%)

Эффективность испарения пота для костюмов № 1, 3 достигала значений 91–93 %, что способствовало лучшему отведению тепла и отражалось в более низких показателях теплового состояния. В костюме № 2 значение данного показателя составляло 88,6 % (95 % ДИ: 86,2–91) при 25 °C и 86,2 % (95 % ДИ: 82,5–89,9) при 30 °C наружного воздуха. В костюме № 4 эффективность испарениясоставила 84 % (95 % ДИ: 79,6–88,4) и 76,7 % (95 % ДИ: 68,4–85 %) соответственно для 25 и 30 °C.

Установлено, что с повышением температуры воздуха эффективность испарения в костюмах № 1 (р = 0,24), № 2 (р = 0,07), № 3 (р = 0,36) значимо не менялась, напротив, в костюме № 4 (р = 0,003) отмечалась тенденция к ее снижению. Полученные результаты прежде всего свидетельствуют о блокировании основного пути отведения тепла при высоких температурах (30 °C) за счет испарения, что привело к росту всех показателей теплового состояния организма добровольцев при эксплуатации костюма № 4.

Оценка теплового состояния организма в том числе была проведена по субъективным теплоощущениям добровольцев. Более высокие значения показателей регистрировались при температуре воздуха 30 °C, преимущественно в категории «тепло», «жарко», со средней оценкой для костюма № 1 – 5,52 ± 1,00 балла, костюма № 2 – 5,6 ± 1,10 балла, костюма № 3 – 5,37 ± 1,22 балла, костюма № 4 – 5,71 ± 1,36 балла. При этом значения теплового состояния организма добровольцев коррелировали с их теплоощущениями и показали умеренную прямую связь.

Динамика средних значений температуры ядра, СВТК и СВТТ организма испытуемых была изучена по времени достижения допустимого теплового состояния для четырехчасовой продолжительности рабочей смены с нагрузкой средней степени тяжести (Тр – 37,6 °C, СВТК – 34,3 °C, СВТТ – 36,7 °C)7 . Использование защитных костюмов приводило к превышению допустимых значений и накоплению тепла в организме. 7 МР 2.2.8.0017–10 «Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном поме- щении и на открытой местности в теплый период года», утв. Руководителем Роспотребнадзора, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 28 декабря 2010 г.

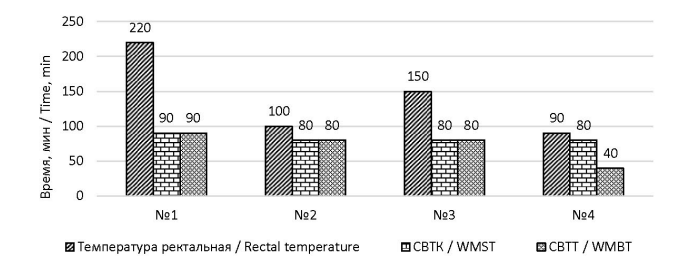

Анализ результатов, представленных на рис. 5, свидетельствует, что четырехчасовая работа средней степени тяжести при температуре воздуха 25 °C в защитной одежде приводит к достижению допустимых показателей теплового состояния (СВТК, СВТТ) при эксплуатации всех исследуемых костюмов. Минимальное время работы в костюме № 4 составляло 40 минут по показателю СВТТ. Максимальное время до момента достижения допустимых величин по ректальной температуре – 220 минут для комплекта № 1.

Рис. 5. Время достижения допустимого теплового состояния для четырехчасовой работы при 25 °C

Fig. 5. Thermal tolerance time for 4 hours’ work at 25 °C

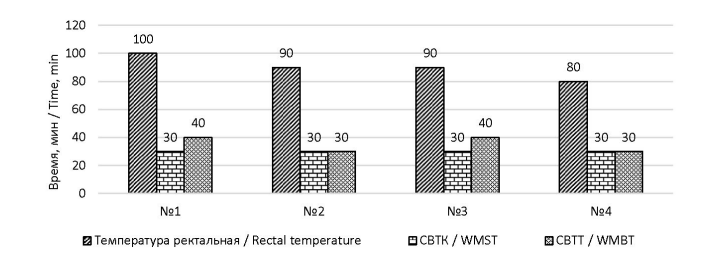

Оценка данных, представленных на рис. 6, свидетельствует об аналогичной тенденции достижения установленных значений теплового состояния организма для 25 и 30 °C. Показатели превышали допустимые значения в диапазоне 30–100 минут эксплуатации. Превышение допустимых значений у варианта костюма № 4 наступало раньше, чем у других комплектов, и соответствовало диапазону 30–80 минут.

Рис. 6. Время достижения допустимого теплового состояния для четырехчасовой работы при 30 °C

Fig. 6. Thermal tolerance time for 4 hours’ work at 30 °C

Избыточное теплонакопление при использовании защитных костюмов приводило к увеличению ЧСС у всех вариантов костюмов с превышением допустимых значений (∆ЧСС 24 уд./мин) при 25, 30 °C (таблица). Более выраженная реакция сердечно-сосудистой системы по показателям ЧСС (113,4 ± 22,3 уд./мин) зарегистрирована при исследовании костюма № 4 как объективное подтверждение максимальной термической нагрузки на организм.

Обсуждение. По данным современной научной литературы деятельность медицинского персонала в большей мере осуществляется в допустимых и оптимальных условиях микроклимата [24–27].Согласно установленным критериям медицинский персонал относится к категории работников преимущественно умственного труда, за исключением участковых врачей, хирургов и медсестер, которые попадают в группу работников, занятых легким трудом8 . По уровню энерготрат деятельность медицинских работников соответствует категории Iб (140–174 Вт). Подобная деятельность характеризуется проведением рабочих операций сидя, стоя или перемещаясь, при незначительной физической нагрузке. Однако в условиях пандемии физическая нагрузка на персонал повышалась за счет длительности смен, количества перемещаемого или переносимого груза, проходимого расстояния, что относит труд медиков в категорию средней тяжести IIа (175–232 Вт) [19]. Эта категория характеризуется постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя, требующим определенного физического напряжения. Допустимые значения температуры воздуха на рабочем месте данной категории персонала включают диапазон температур – 22,1–27 °C9 . Вместе с тем в период пандемии в лечебно-профилактических организациях были зарегистрированы случаи превышения температуры воздуха помещений в теплый период времени, связанные с ограничением в режиме эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования. Это положено в основу эксперимента при моделировании условий труда и обосновании температурных режимов воздуха – 25 и 30 °С.

Ряд авторов указывают на связь между тепловым воздействием на организм и нарушением деятельности центральной нервной системы [22], что может приводить к снижению качества работы при выполнении профессиональной деятельности медицинского персонала [13]. Проведенный эксперимент позволил определить напряжение терморегуляции с использованием всех выбранных типов костюмов для установленных температурных режимов, включающих допустимые и вредные показатели микроклимата.

Исследования позволили выявить превышение допустимых значений теплового состояния при работе средней степени тяжести в течении первых двух часов эксперимента. Ранее Лосик Т.К. и соавт. при проведении натурных исследований получили аналогичные результаты. Эксплуатация костюма «Тайвек 600» в «красной зоне» при значениях температуры воздуха 25 °С через 3 часа приводила к превышению нормативов по средневзвешенной температуре кожи [19]. Результаты натурных исследований соотносились со значениями, полученными в нашем эксперименте. При этом в эксперименте были установлены достоверные отличия в достижении допустимых значений теплового состояния организма как для разных типов костюмов, так и для различных режимов температуры воздуха. Наиболее выраженная динамика достижения критичных величин изучаемых показателей фиксировалась для изделия № 4, тогда как в изделиях № 1–3 период превышения нормативных значений был более длительным. Аналогичная динамика наблюдалась и при температуре 30 °С, однако абсолютные значения по времени были гораздо короче.

Проведенные экспериментальные исследования позволили изучить не только влияние СИЗ на превышение допустимых значений теплового состояния, но и проранжировать костюмы по степени воздействия на функциональное состояние организма. На настоящий момент разработаны математические модели, позволяющие оценить защитную одежду по показателям теплового состояния с учетом комплекса факторов среды и трудового процесса. Результаты расчетов можно использовать для прогнозирования влияния средств защиты на тепловое состояние при их разработке и изготовлении [21]. Однако оценить весь комплекс факторов, влияющих на функциональное состояние, позволяет проведение натурных или экспериментальных исследований. Исследуемые костюмы различались по комплектации и тепловлаго-воздухопроницаемости используемых материалов. Установлено, что наиболее высокую нагрузку на тепловое состояние оказал костюм № 4. Костюм № 2 занимал второе ранговое место, а костюмы № 1, 3 имели меньшие значения температуры «ядра» и «оболочки», что выразилось в значимо низкой тепловой нагрузке на организм испытуемых. Динамика эффективности испарения пота при разных температурных режимах позволила выявить тенденцию к ухудшению данного показателя в отношении костюма из ткани «Тайвек», что в данном случае говорит об истощении или возможном блокировании функциональных возможностей теплоотдачи организма.

Таким образом, моделирование условий эксплуатации СИЗ в период пандемии, позволило установить степень влияния защитной одежды на тепловое состояние организма добровольцев. Полученные результаты соотносятся с ранее проведенными исследованиями и в дополнение к ним позволяют осуществить дифференцированный подход при выборе исследованных защитных изделий.

Выводы

1. Костюмы из полимер-вискозной пыленепроницаемой, водоотталкивающей ткани саржевого переплетения и ткани «Барьер 2X» оказывали наименьшую нагрузку на тепловое состояние организма испытуемых в эксперименте. Комплект из нетканого материала по типу «Тайвек», массово распространенный в пандемию, вызывал выраженное нарушение терморегуляции организма, характеризующееся критическими значениями температуры «ядра», «оболочки», частоты сердечных сокращений.

2. Установлена высокая эффективность испарения пота для комплектов из полимер-вискозной пыленепроницаемой, водоотталкивающей ткани саржевого переплетения и ткани «Барьер 2X» на уровне 91–93 %. В костюме из полиэфирной ткани с полиуретановым мембранным покрытием значение данного показателя было ниже и составляло 86,2 и 88,6 % соответственно для 25и 30 °C температуры наружного воздуха. В костюме из нетканого материала по типу «Тайвек» установлена эффективность испарения 84 % (25 °C) и 76,7 % (30 °C). Повышение температуры воздуха выявило тенденцию к снижению эффективности испарения для костюма из материала «Тайвек», что не отмечено в отношении остальных комплектов защитной одежды.

3. Превышение установленных значений теплового состояния организма работников в нагревающей среде при работе средней степени тяжести характерно для всех типов исследуемых костюмов в допустимых (25 °C) и вредных (30 °C) условиях микроклимата. Для исключения ухудшения функционального состояния организма медицинского персонала необходимо производить корректировку продолжительности работы с учетом варианта используемого защитного комплекта, степени тяжести физической нагрузки и величины показателей микроклимата в производственных помещениях.

1. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2021. 256 с.

2. Временное руководство ВОЗ от 23.12.2020 «Рациональное использование средств индивидуальной защиты при COVID-19 и соображения применительно к ситуации их острой нехватки».

3. MP 3.1.0229–21 «Рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях, осуществляющих оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (подозрением на заболевание) в стационарных условиях».

4. ГОСТ 12.4.061–88 «Методы определения работоспособности в средствах индивидуальной защиты»

5. МР 3.1/3.5.0170/5–20 «Рекомендации по использованию и обработке защитной одежды и средств индивидуальной защиты при работе в контакте с больными COVID-19 (подозрительными на заболевание) либо при работе с биологическим материалом от таких пациентов», утв. Руководителем Роспотребнадзора, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 09 апреля 2020 г.

6. МУК 4.3.1895–04 «Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 3 марта 2004 г.).

7. МР 2.2.8.0017–10 «Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном поме- щении и на открытой местности в теплый период года», утв. Руководителем Роспотребнадзора, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 28 декабря 2010 г.

8. MP 2.3.1.0253–21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации», утв. Федеральной службой по защите прав потребителей и благополучия человека 22 июля 2021 г.

9. СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 21 января 2021 г.

Список литературы

1. Атьков О.Ю., Горохова С.Г., Пфаф В.Ф. Коронавирусная инфекция – новая проблема в профессиональной заболеваемости медицинских работников // Медицина труда и промышленная экология. 2021. Т. 61. № 1. С. 40–48. doi: 10.31089/1026-9428-2021-61-1-40-48

2. Горблянский Ю.Ю., Конторович Е.П., Понамарева О.П., Волынская Е.И. Профессиональные аспекты новой коронавирусной инфекции (COVID-19) // Медицина труда и промышленная экология. 2021. Т. 61. № 2. С. 103–114. doi: 10.31089/1026-9428-2021-61-2-103-114

3. Денисов Э.И., Прокопенко Л.В., Пфаф В.Ф. Пандемия COVID-19: проблемы медицины труда работников здравоохранения // Медицина труда и промышленная экология. 2021. Т. 61. № 1. С. 49–61. doi: 10.31089/1026-9428-2021-61-1-49-61

4. Крюков Е.В., Тришкин Д.В., Иванов А.М. и др. Эпидемиологическое исследование коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции среди разных групп военнослужащих // Вестник Российской академии медицинских наук. 2021. Т. 76. № 6. С. 661–668. doi:10.15690/vramn1583

5. Гарипова Р.В., Стрижаков Л.А., Умбетова К.Т., Сафина К.Р. Профессиональные заболевания медицинских работников от воздействия инфекционных агентов: современное состояние проблемы // Медицина труда и промышленная экология. 2021. Т. 61. № 1. С. 13–17. doi: 10.31089/1026-9428-2021-61-1-13-17

6. Lan F-Y, Fernandez-Montero A, Kales SN. COVID-19 and healthcare workers: emerging patterns in Pamplona, Asia and Boston. Occup Med (Lond). 2020;70(5):340- 341. doi: 10.1093/occmed/kqaa089

7. Hignett S, Welsh R, Banerjee J. Human factors issues of working in personal protective equipment during the COVID-19 pandemic. Anaesthesia. 2021;76(1):134-135. doi: 10.1111/anae.15198

8. Saran S, Gurjar M, Baronia A, et al. Personal protective equipment during COVID-19 pandemic: a narrative review on technical aspects. Expert Rev Med Devices. 2020;17(12):1265-1276. doi: 10.1080/17434440.2020.1852079

9. Кузин А.А., Юманов А.П., Дегтярев А.А., Еремин Г.Г. Особенности применения средств индивидуальной защиты в очагах новой коронавирусной инфекции // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2020. Т. 19. № 6. С. 4–7. doi: 10.31631/2073-3046-2020-19-6-4-7

10. Zhao Y, Liang W, Luo Y, et al. Personal protective equipment protecting healthcare workers in the Chinese epicentre of COVID-19. Clin Microbiol Infect. 2020;26(12):1716-1718. doi: 10.1016/j.cmi.2020.07.029

11. Park SH. Personal protective equipment for healthcare workers during the COVID-19 pandemic. Infect Chemother. 2020;52(2):165-182. doi: 10.3947/ic.2020.52.2.165

12. Verbeek JH, Rajamaki B, Ijaz S, et al. Personal protective equipment for preventing highly infectious diseases due to exposure to contaminated body fluids in healthcare staff. Cochrane Database Syst Rev. 2019;7(7):CD011621. doi: 10.1002/14651858.CD011621.pub3

13. Loibner M, Hagauer S, Schwantzer G, Berghold A, Zatloukal K. Limiting factors for wearing personal protective equipment (PPE) in a health care environment evaluated in a randomised study. PLoS One. 2019;14(1):e0210775. doi: 10.1371/journal.pone.0210775

14. Лосик Т.К., Афанасьева Р.Ф., Константинов Е.И. Физиолого-гигиеническая оценка теплового состояния военнослужащих, выполняющих непрерывную физическую работу в нагревающем микроклимате // Медицина труда и промышленная экология. 2015. № 10. С. 41–45.

15. Agarwal A, Agarwal S, Motiani P. Difficulties encountered while using PPE kits and how to overcome them: An Indian perspective. Cureus. 2020;12(11):e11652. doi: 10.7759/cureus.11652

16. Hancock PA, Vasmatzidis I. Effects of heat stress on cognitive performance: the current state of knowledge. Int J Hyperthermia. 2003;19(3):355-372. doi: 10.1080/0265673021000054630

17. Vidua RK, Chouksey VK, Bhargava DC, Kumar J. Problems arising from PPE when worn for long periods. Med Leg J. 2020;88(1_suppl):47-49. doi: 10.1177/0025817220935880

18. Марченков А.П., Филиппов И.В. Производственный микроклимат, теплообмен и терморегуляция организма человека // Вестник НЦ БЖД. 2011. № 4 (10). С. 19–22.

19. Лосик Т.К., Иванов И.В., Конюхов А.В. Физиологогигиеническое обоснование профилактических мероприятий для медицинского персонала, работающего в средствах индивидуальной защиты от COVID-19 и других биологических факторов // Военно-медицинский журнал. 2021. Т. 342. № 11. С. 58–66. doi: 10.52424/00269050_2021_342_11_58

20. Coca A, Quinn T, Kim JH, et al. Physiological evaluation of personal protective ensembles recommended for use in West Africa. Disaster Med Public Health Prep. 2017;11(5):580-586. doi: 10.1017/dmp.2017.13

21. Афанасьева Р.Ф., Лосик Т.К., Бессонова Н.А., Константинов Е.И., Бурмистрова О.В. Прогнозирование влияния гигиенических свойств материалов спецодежды на функциональное состояние работающих в нагревающей среде // Медицина труда и промышленная экология. 2015. № 9. С. 27.

22. Бурмистрова О.В., Лосик Т.К., Шупорин Е.С. Физиолого-гигиеническое обоснование разработки методики оценки спецодежды для защиты работающих в нагревающей среде по показателям теплового состояния // Медицина труда и промышленная экология. 2019. Т. 59. № 12. С. 1013–1019. doi: 10.31089/1026-9428-2019-59-12-1013-1019

23. Афанасьева Р.Ф., Прокопенко Л.В., Бессонова Н.А. и др. Влияние некоторых показателей теплофизических свойств материалов спецодежды на тепловое состояние работающих в нагревающей среде // Медицина труда и промышленная экология. 2015. № 9. С. 27–28.

24. Дубель Е.В., Унгуряну Т.Н. Гигиеническая оценка условий труда медицинского персонала клинических и параклинических отделений стационара // Гигиена и санитария. 2016. Т. 95. № 1. С. 53–57. doi: 10.18821/0016-99002016-95-1-53-57

25. Бухтияров И.В. Эпидемиологические и клиникоэкспертные проблемы профессиональной инфекционной заболеваемости работников при оказании медицинской помощи в условиях пандемии COVID-19 // Медицина труда и промышленная экология. 2021. Т. 61. № 1. С. 4–12. doi.org/10.31089/1026-9428-2021-61-1-4-12

26. Бектасова М.В., Кику П.Ф., Шепарев А.А. Факторы риска в процессе трудовой деятельности медицинских работников // Дальневосточный медицинский журнал. 2019. № 2. С. 73–78. doi: 10.35177/1994-5191-2019-2-73-78

27. Важенина А.А., Транковская Л.В., Анищенко Е.Б. Условия труда работников испытательного лабораторного центра учреждения Роспотребнадзора // Гигиена и санитария. 2019. Т. 98. № 4. С. 418–423. doi: 10.18821/0016-9900-2019-98-4-418-423

Об авторах

В. Е. БатовРоссия

адъюнкт,

ул. Академика Лебедева, д. 6, г. Санкт-Петербург, 194044

С. М. Кузнецов

Россия

к.м.н., заведующий кафедрой общей и военной гигиены с курсом военно-морской и радиационной гигиены,

ул. Академика Лебедева, д. 6, г. Санкт-Петербург, 194044

Рецензия

Для цитирования:

Батов В.Е., Кузнецов С.М. Гигиеническая оценка средств индивидуальной защиты от биологических факторов. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;(10):58-66. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-10-58-66

For citation:

Batov V.E., Kuznetsov S.M. Hygienic Assessment of Personal Protective Equipment against Biological Hazards. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;(10):58-66. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-10-58-66

.png)