Перейти к:

Оценка адаптационного риска у лиц, работающих во вредных условиях труда (на примере металлургического производства)

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-10-48-57

Аннотация

Введение. У работников металлургического производства определяется повышенная нагрузка на организм воздействием комплекса производственных стресс-факторов.

Цель работы – провести оценку адаптационного риска у металлургов в зависимости от стажа работы во вредных условиях труда, выявить маркеры нарушения нейрогуморальной регуляции сердечного ритма, указывающие на повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у малостажированных работников.

Материалы и методы. В исследование было включено 222 металлурга (мужчины, средний возраст – 38,8 ± 0,39 года, средний стаж – 12,9 ± 0,43 года). Оценка показателей функционального состояния работников выполнялась общеклиническими, биохимическими методами. Расчет адаптационного риска проводился по методике Баевского Р.М. с использованием параметров вариабельности сердечного ритма. Оценивали корреляции между адаптационным риском и показателями функционального состояния, в том числе уровнями меди, цинка, селена и формальдегида в крови.

Результаты. При оценке параметров вариабельности сердечного риска в зависимости от стажа было установлено достоверное сокращение общей мощности спектра (r = ‒0,28, р = 0,000037), доли парасимпатической регуляции (pNN50: r = –0,295, р = 0,000012) и увеличение доли гуморально-метаболических влияний (VLF %: r = 0,16, р = 0,02). Зарегистрированный адаптационный риск достоверно взаимосвязан с повышением уровней артериального давления (r = 0,3, р = 0,0000; r = 0,25, р = 0,0003), глюкозы (r = 0,23, р = 0,001), общего холестерина (r = 0,21, р = 0,002), меди в сыворотке (r = 0,22, р = 0,001). Одним из признаков неудовлетворительной адаптации у малостажированных работников является увеличение адаптационного риска более 2 у. е., повышение электрической нестабильности сердца.

Заключение. Адаптационный риск у металлургов имеет прямую зависимость от стажа и ассоциируется с неблагоприятными изменениями в организме работников. Среди работников со стажем менее 10 лет регистрируются признаки неудовлетворительной адаптации к производственному стрессу, что является основанием для формирования групп риска нарушения здоровья среди малостажированных металлургов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Некрасова М.М., Федотова И.В., Мелентьев А.В., Черникова Е.Ф., Васильева Т.Н., Потапова И.А., Телюпина В.П., Мельникова А.А., Моисеева Е.В. Оценка адаптационного риска у лиц, работающих во вредных условиях труда (на примере металлургического производства). Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;(10):48-57. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-10-48-57

For citation:

Nekrasova M.M., Fedotova I.V., Melentev A.V., Chernikova E.F., Vasilyeva T.N., Potapova I.A., Telyupina V.P., Mel'nikova A.A., Moiseeva E.V. Assessment of Adaptive Risk for Workers Exposed to Occupational Hazards in the Metallurgical Industry. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;(10):48-57. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-10-48-57

Введение. Сохранение и укрепление здоровья работающего населения является одной из приоритетных задач государственной политики в Российской Федерации. Особое внимание уделяется разработке системы профилактических мероприятий, направленных на предупреждение профессиональных и производственно обусловленных заболеваний у лиц, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда. Специалистымедицины труда указывают на то, что у работников при воздействии комплекса вредных производственных факторов, уровни которых превышают нормативные значения, формируются неблагоприятные функциональные состояния, характеризующиеся как хронический или острый производственный стресс [1][2]. Производственный стресс, оказывая многостороннее воздействие на организм, вызывает значимые измененияв состоянии сердечно-сосудистой, нервной, гематологической, иммунной систем, при этом степень стрессирующего воздействия зависит как от дозовой нагрузки, так и от функционального состояния ведущих регуляторных систем организма и его индивидуальной чувствительности к раздражителю [3]. При воздействии производственных факторов отмечают формирование патологического процесса, который происходит стадийно: начальные адаптационные реакции сменяются стадией компенсации, затем стадией обратимых изменений, и только после этого возникает повреждение структур. Считают, что поиск ранних маркеров нарушений компенсаторных механизмов является одним из эффективных путей профилактики профессиональных и производственно обусловленных заболеваний [4].

В настоящее время признается актуальной для прогноза патологических состояний у работников концепция адаптационного риска на основе оценки вероятности развития нарушений в системе гомеостаза, в том числе путем измерения параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) [5][6].

У работников металлургического производства определяется повышенная нагрузка на организм воздействием комплекса производственных стресс-факторов: шум, нагревающий микроклимат, интенсивное физическое напряжение, сменный режим труда, вредные вещества и пыль в воздухе рабочей зоны. Учитывая несомненную роль вредных факторов, особенно производственного шума и токсикантов, в повышении кардиоваскулярного риска, что было показано в работах исследователей [7–9], важным является изучение и характеристика систем гомеостаза организма у представителей данной профессиональной группы с различным стажем работы для раннего выявления компенсаторных нарушений.

Актуальность исследований также связана с тем, что, по данным ряда специалистов, несмотря на модернизацию современных металлургических предприятий, наряду с высоким уровнем профессиональной заболеваемости отмечается увеличение случаев смерти на рабочем месте вследствие заболеваний общего характера. В 90 % это обусловлено болезнями сердечно-сосудистой системы (ССС), при этом средний возраст умерших составил меньше 50 лет, что указывает на необходимость разработки и принятия эффективных санитарно-гигиенических и медико-биологических мер по сохранению здоровья и трудового долголетия металлургов [10–12]. Наряду с оценкой адаптационного потенциала особое значение имеет поиск способов повышения резистентности организма к вредным факторам производственной среды, в связи с этим представляет интерес изучение роли микроэлементов в регуляции адаптационных реакций. Наибольшее внимание заслуживают такие микроэлементы, как медь, цинк, селен, так как имеются сведения об участии их в антиоксидантной и иммунной защите организма, патогенезе кардиоваскулярных заболеваний [13–15].

Цель – провести оценку функционального состояния и адаптационного риска у работников основных профессий металлургического производства в зависимости от стажа работы во вредных условиях труда, выявить маркеры нарушения нейрогуморальной регуляции сердечного ритма, указывающие на повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у малостажированных работников.

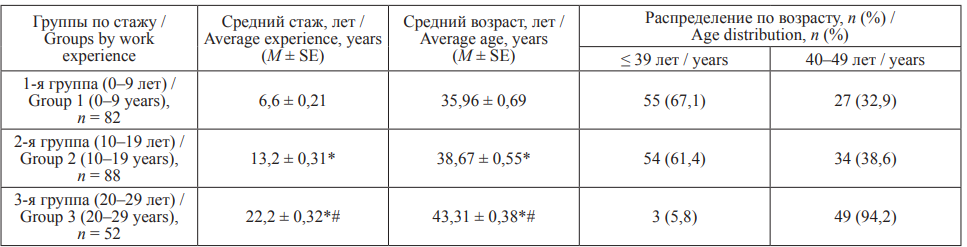

Материалы и методы. Исследование было проведено среди 222 рабочих металлургического производства полного цикла (мужчины, средний возраст – 38,8 ± 0,39 года, средний стаж – 12,9 ± 0,43 года). В группу обследованных входили представители следующих профессий: кузнец на молотах и прессах (n = 31); вальцовщик стана горячей прокатки (n = 24); мастер смены на горячем участке работ (n = 22); нагревальщик металла (n = 12); обработчик поверхностных пороков металла (n = 10); правильщик проката и труб (n = 8); разливщик стали (n = 6); резчик холодного металла (n = 19); сталевар электропечи (n = 25); термист (n = 10); токарь (n = 39); шихтовщик (n = 7); сварщик (n = 3); машинист мостового крана (n = 4); газорезчик (n = 2). С целью изучения особенностей динамики показателей функционального состояния (ФС) металлургов в зависимости от стажа проводили сравнительный анализ по 3 группам, возрастно-стажевые характеристики работников представлены в табл. 1.

Таблица 1. Распределение работников металлургического производства по возрасту и стажу

Table 1. Distribution of the metallurgical workers by age and work experience

Примечание: * – р < 0,05 – статистически значимые различия с 1-й группой; # – р < 0,05 – статистически значимые различия со 2-й группой.

Notes: *p < 0.05 compared to Group 1; # р < 0.05 compared to Group 2.

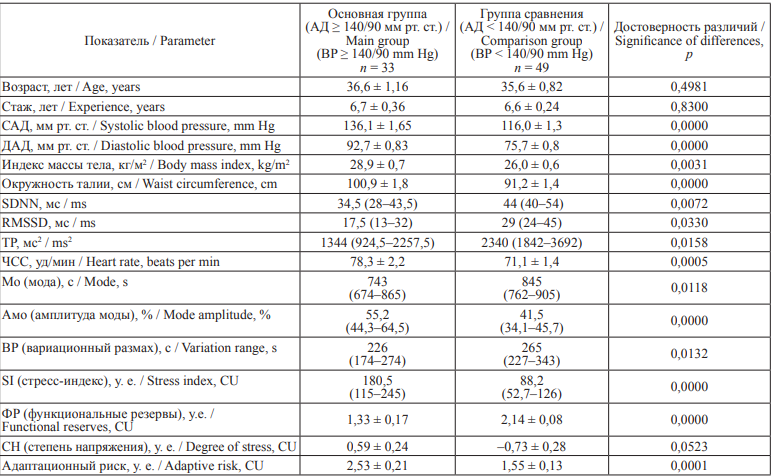

Для определения ранних маркеров компенсаторных нарушений также были проанализированы показатели ФС у работников 1-й стажевой группы при сравнительном анализе с учетом повышенного и нормального уровня артериального давления (ПАД и НАД).

Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора (ФБУН ННИИГП Роспотребнадзора, протокол № 1 от 26.01.2021)проведено в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками от 2013 г. и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ № 266 от 19.06.2003. Работа выполнялась в соответствии с планом основных научных мероприятий института; обследуемые были проинформированы о характере, целях исследования и дали письменное согласие на участие в нем.

Условия труда металлургов анализировали по материалам специальной оценки условий труда (СОУТ), проводили опрос работников по специализированной анкете, разработанной сотрудниками ФБУН ННИИГП Роспотребнадзора «Комплексная оценка факторов, влияющих на здоровье работников», которая содержит 32 вопроса закрытого и открытого типа, касающихся оценки факторов производственной среды и трудового процесса, уровней стресса, самооценки здоровья, образа жизни. В рамках периодического медицинского осмотра (ПМО) в центре профпатологии ФБУН ННИИГП Роспотребнадзора всем обследованным регистрировали антропометрические показатели, включающие возраст, пол, рост, массу тела, окружность талии (ОТ), индекс массы тела (ИМТ). Проводили измерение артериального давления (АД), электрокардиографию (ЭКГ), определение уровня общего холестерина (ХС), глюкозы натощак, уровень насыщения крови кислородом (SpO2), выполнялся общий анализ крови с помощью стандартных методик. В сыворотке и моче работающих проводилась оценка уровней металлов адаптогенов (меди, цинка, селена), в крови – формальдегида (ФА) в соответствии с аттестованными по ГОСТ 8.563-2009 методиками с использованием метода атомно-абсорбционной спектрометрии.

Состояние вегетативной нейрогуморальной регуляции анализировали по параметрам вариабельности сердечного ритма (ВСР) с использованием электрокардиографа «ВНС-Ритм» и программного обеспечения «Поли-Спектр-Ритм» («Нейрософт», Россия). Из временных показателей ВСР анализировали частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин), стандартное отклонение массива нормальных (NN) RR-интервалов (SDNN, мс). Были учтены показатели, которые характеризуют автономный контур управления сердечным ритмом (СР) и вагусную активность вегетативной нервной системы (ВНС): квадратный корень суммы разностей последовательного ряда кардиоинтервалов (RMSSD, мс); % пар кардиоинтервалов, различающихся более чем на 50 мс к общему числу в массиве (pNN50, %). Рассматривали частотные параметры ВСР: общую мощность спектра ВСР (TP) в диапазоне 0,003–0,400 Гц, которая отражает суммарную активность систем регуляции СР; мощность очень низких частот (VLF) (0,003–0,040 Гц) – показывает влияние медленного нейрогуморального и метаболического звена регуляции; мощность низких частот (LF) (0,04–0,15 Гц) – является индикатором активности симпатического отдела ВНС; мощность высоких частот (HF) (0,15–0,4 Гц) – индикатор парасимпатического отдела. Также оценивали индекс вегетативного баланса – (LF/HF) и структуру спектра по соотношению 3 компонентов в процентах (VLF %, LF %, HF %), Анализировали основные параметры кардиоинтервалографии (КИГ): Мо (мода) – наиболее часто встречающееся в данном динамическом ряде значение кардиоинтервала; Амо (амплитуда моды) – число кардиоинтервалов, соответствующих значению моды, в % к объему выборки; ВР (вариационный размах) – разность между максимальным и минимальным значением RR-интервалов; индекс напряжения регуляторных систем (стресс-индекс – SI), характеризующих активность механизмов симпатической регуляции, состояние центрального и автономного контура регуляции [5].

На основе зарегистрированных показателей ВСР по методике Р.М. Баевского (2016) вычисляли адаптационный риск, степень напряжения (СН) и функциональные резервы (ФР) регуляторных систем при использовании дискриминантной модели развития функциональных состояний (норма, донозологические, преморбидные, патологические): CH = 0,140 × ЧСС – 0,165 × SI – 1,293 × pNN50 – 0,623 × HF %, (1) ФР = –0,112 × ЧСС – 1,006 × SI – 0,047 × pNN50 – 0,086 × HF %. (2)

Статистическая обработка полученных данных была проведена при помощи стандартных программ MS Excel и пакета прикладных статистических программ Statistiсa 12.0. Для характеристики величин с нормальным распределением (по критерию Шапиро – Уилка, Shapiro – Wilk test) использовали средние значения (М) и стандартные ошибки (± SE), для остальных показателей – медиану (Ме), верхний и нижний квартили (Q25–Q75). Статистический анализ включал описательные статистики, сравнение независимых выборок по критерию Манна – Уитни (Mann – Whitney U-test), дисперсионный анализ, исследование корреляционной взаимосвязи с помощью коэффициента Спирмена (Spearman’s rank correlation coefficient). Статистически значимым принимали уровень различий при p ≤ 0,05.

Результаты. По результатам СОУТ все обследуемые работники трудятся во вредных условиях труда: на 35 % рабочих мест класс условий труда (КУТ), по итоговой оценке, соответствует вредному третьей степени (3.3), на 42 % – вредному второй степени (3.2) и на 23 % – вредному первой степени (3.1). Среди вредных факторов рабочей среды и трудового процесса производственный шум занимает первое ранговое место, превышает нормативные параметры на всех рабочих местах и оценивается на 64 % из них как соответствующий КУТ 3.1, а на 36 % – КУТ 3.2. На втором ранговом месте – тяжесть труда, которая для 90 % работников оценивается по КУТ как 3.2 и 3.1. Нагревающий микроклимат воздействует на 70 % рабочих мест, из них 22 % относятся по интенсивности теплового облучения к КУТ 3.3. При оценке аэрозолей преимущественно фиброгенного действия превышение ПДК в воздухе рабочей зоны (ВРЗ) было зафиксировано на 53 % рабочих мест, химического фактора – на 26 %. При этом концентрация ФА в отобранных пробах не превышала ПДК для ВРЗ (0,5 мг/м3 ), диапазон фактических значений составил 0,052–0,116 мг/м3 . Повышенныеу машинистов кранов (КУТ 3.1), локальной вибрации – у обработчиков поверхностных пороков металла (КУТ 3.1).

Согласно результатам анкетного опроса среди факторов, оказывающих негативное воздействие на здоровье, производственный шум отметили 90 % рабочих, вибрацию – 62 %, физическое напряжение, связанное с поднятием перемещением и удержанием грузов более 10 кг, – 51 %, повышенную температуру воздуха на рабочем месте – 48 %, запыленность воздуха – 46 %, физическое напряжение, связанное с работой в позе стоя, – 42 %, загазованность – 34 %, частые наклоны корпуса – 26 %. Около четверти металлургов выделили следующие факторы напряженности трудового процесса, влияющие на ухудшение самочувствия: зрительное напряжение – 25 % работников, наличие риска для жизни – 24 %, работа в ночные смены – 22 %, высокое нервно-эмоциональное напряжение – 18 %.

Таким образом, результаты объективной и субъективной оценки условий труда указывают на риск формирования хронического производственного стресса у металлургов в результате сочетанного воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса, среди которых наибольшее влияние оказывают шум, вибрация, тяжесть труда, нагревающий микроклимат и пыль. По результатам ПМО у металлургов были зарегистрированы факторы риска заболеваний ССС: курение – в 53,6 % случаев; уровни общего ХС более 4,9 ммоль/л – в 68,5 % случаев; избыточная масса тела (25–29,9 кг/м2 ) – в 40,5 % и ожирение различной степени выраженности (ИМТ ≥ 30 кг/м2 ) – в 31,1 %, абдоминальное ожирение (увеличение окружности талии более 94 см) – в 59,2 %, гипергликемия натощак (увеличение концентрации в крови более 6,1 ммоль/л) – в 15,3 % случаев. При обследовании повышенное АД (САД ≥ 140 мм рт. ст., ДАД ≥ 90 мм рт. ст.) было зафиксировано более чем у трети металлургов (32,6 %) в общей выборке. При этом в группе со стажем менее 10 лет ПАД было зарегистрировано у 40,2 % работников, во второй стажевой группе – у 45,3 %, в группе со стажем 20–29 лет – у 70 % лиц (р1-3 = 0,005, р2-3 = 0,02). Средние значения клинико-лабораторных показателей в 3 группах по стажу представлены в табл. 2.

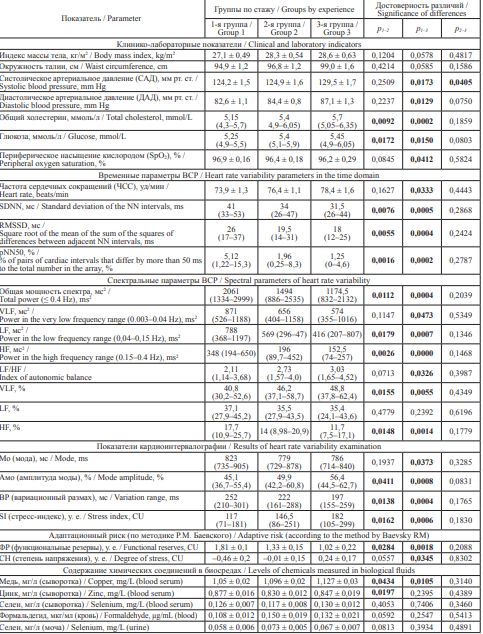

Таблица 2. Сравнение значений показателей функционального состояния работников в группах по стажу [М ± SE; Ме (Q25‒Q75)]

Table 2. Comparison of parameters of the functional state in the workers divided into three groups by years of experience

[М ± SE; Ме (Q25‒Q75)]

Примечание: р1–2 – достоверность различий между 1-й и 2-й группами; р1–3 – достоверность различий между 1-й и 3-й группами; р2–3 ‒ достоверность

различий между 2-й и 3-й группами.

Notes: p1–2 – significance of differences between Groups 1 and 2; p1–3 – between Groups 1 and 3; p2–3 – between Groups 2 and 3.

Статистический анализ данных показал, что средние уровни САД у работников со стажем 20 и более лет достоверно превышают значения АД, зарегистрированные у металлургов 1-й и 2-й группы, при этом между стажем и уровнями АД имеется прямая корреляционная зависимость (САД: r = 0,19, р = 0,004; ДАД: r = 0,18, р = 0,01). В крови работников со стажем 10 и более лет достоверно возрастают концентрации общего ХС и глюкозы, что свидетельствует о неблагоприятных кардиометаболических изменениях и риске развития ССЗ у металлургов.

У работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов, при оценке параметров ВСР в зависимости от стажа было установлено достоверное сокращение общей мощности спектра (ТР: r = –0,28, р = 0,000037), доли парасимпатической регуляции (HF %: r = –0,19, р = 0,004; RMSSD: r = –0,28, р = 0,000038; pNN50: r = –0,295, р = 0,000012) и увеличение доли гуморально-метаболических влияний (VLF %: r = 0,16, р = 0,02) и ЧСС (r = 0,19, р = 0,006). Отмечается также, что рост уровней САД достоверно взаимосвязан с параметрами ВСР: (LF/HF: r = 0,15, p = 0,03; ЧСС: r = 0,23, p = 0,0001; SDNN: r = –0,32, p = 0,0000; RMSSD: r = –0,31, p = 0,0000; ТР: r = –0,29, p = 0,0000; VLF %: r = 0,2, p = 0,03; HF %: r = –0,2, р = 0,004; АМо %: r = 0,36, p = 0,0000; SI: r = 0,34, p = 0,0000). Данные закономерности являются основанием для рассмотрения дисбаланса в системах регуляции СР как одного из пусковых патогенетических звеньев в развитии производственно обусловленной артериальной гипертензии.

Результаты изучения ВСР свидетельствуют, что резкое снижение показателей, указывающее на ухудшение нейрогуморальной регуляции, наблюдается после 10 лет стажа работы во вредных условиях труда; так, значение pNN50 сокращается в 2,6 раза, RMSSD – в 1,3 раза, SDNN – в 1,2 раза. Редукция общей мощности спектра ВСР (ТР) зарегистрирована в 1,4 раза, анализ структуры спектра указывает на то, что снижение происходит за счет как уменьшения симпатической активности ВНС (по параметру LF в 1,4 раза), так и, в большей степени, нарушения парасимпатической регуляции (снижение мощности спектра HF-диапазона в 1,8 раза). В процентном соотношении возрастает роль медленных гуморальных и метаболических влияний (VLF, %) на сердечно-сосудистый подкорковый центр, что, по мнению ряда авторов, является признаком перехода с автономного на менее адаптивный центральный контур управления сердечным циклом [16][17].

На централизацию управления СР у металлургов с увеличением стажа работы указывает возрастание показателей кардиоинтервалографии – стресс-индекса SI (r = 0,28, p = 0,00003) и LF/HF (r = 0,18, p = 0,01). Преобладание гуморально-метаболического компонента VLF % и снижение HF ассоциируется с ростом ИМТ (r = 0,21, p = 0,002; r = –0,23, p = 0,001 соответственно), что указывает на взаимозависимый характер диагностированных нарушений.

При проведении корреляционного анализа также были установлены следующие закономерности: концентрация меди в сыворотке крови достоверно возрастает с увеличением стажа (r = 0,22, p = 0,0001), при повышении индекса SI (r = 0,24, p = 0,001) и АД (r = 0,21, p = 0,002). В большинстве случаев уровни меди в сыворотке были зарегистрированы у верхней границы референтного диапазона (0,7–1,4 мг/л), средние значения имеют достоверные отличия между 1-й и 2-й, 1-й и 3-й группами.

У металлургов всех стажевых групп в крови были определены значительные уровни ФА. Повышение концентрации ФА является стресс-фактором для организма, на что указывает прямая достоверная корреляция с показателем LF/HF (r = 0,14, p = 0,04), возрастание которого происходит при активации симпатического отдела ВНС. Увеличение содержания ФА в крови влияет на уровни адаптогенных металлов: приводит к снижению цинка в сыворотке (r = –0,21, р = 0,003) и усилению экскреции селена с мочой (r = 0,29, р = 0,01).

В свою очередь, снижение селена в сыворотке ассоциируется с высокими уровнями САД(r = –0,37, р = 0,03) у металлургов 1-й группы. На значимую роль селена в адаптации регуляторных систем организма у работников со стажем до 10 лет при воздействии вредных факторов производственной среды указывают достоверные корреляции содержания данного микроэлемента в сыворотке с показателями LF, % (r = 0,41, р = 0,02) и VLF, % (r = –0,41, р = 0,02), при этом наблюдается прямая зависимость уровня селена от стажа (r = 0,36, р = 0,03) и обратная от возраста (r = –0,35, р = 0,04).

Также отмечено, что гиперсимпатикотония, которая характеризуется преобладанием доли LF-компонента в регуляции СР (LF %), сопровождается уменьшением концентрации цинка в сыворотке (r = –0,17, р = 0,01) и увеличением его в моче (r = 0,14, р = 0,04). У работников после 20 лет стажа в условиях хронического производственного стресса установленные взаимосвязи наиболее выражены: смещение вегетативного баланса в сторону симпатикотонии по показателю LF/HF приводит к снижению цинка в сыворотке (r = –0,38, р = 0,01).

При оценке гематологических показателей общего клинического анализа крови было отмечено, что у более стажированных работников фиксируется рост значений среднего объема эритроцитов MCV (r = 0,18, р = 0,0076) и стандартного отклонения ширины распределения эритроцитов по объему RDW-SD (r = 0,21, р = 0,0016), что может указывать на развитие дисфункции эритроцитов. Согласно последним данным, структурные и функциональные изменения в эритроцитах (нарушение окислительно-восстановительного баланса, ферментативной активности) могут являться фактором риска развития ССЗ атеросклеротического генеза, а показатель RDW может служить интегративной мерой развивающихся хронических заболеваний, в том числе ИБС и сердечной недостаточности [18][19]. Выявленные неблагоприятные изменения значительно снижают резистентность организма к вредным производственным факторам.

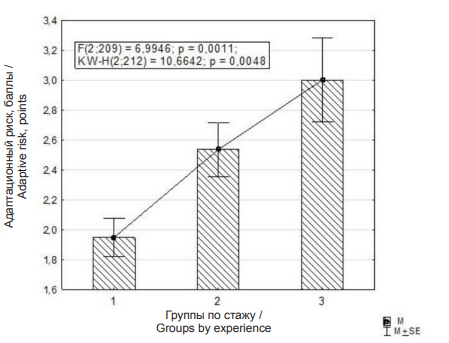

Расчет интегральных показателей по оценке адаптационных возможностей организма – ФР, СН, в соответствии с формулами (1) и (2), показал достоверное снижение ФР регуляторных систем у работников 2-й и 3-й стажевых групп и повышение СН у работников 3-й группы по сравнению с первой (табл. 2). Как следствие, у металлургов с увеличением стажа фиксируется рост адаптационного риска (АР) (рисунок).

Рисунок. Средние значения адаптационного риска у работников металлургического производства в трех группах по стажу

Figure. The average values of adaptive risk among workers of metallurgical production divided into three groups by years

of experience

Достоверная корреляционная зависимость повышения АР была выявлена от основных зарегистрированных параметров ФС работников: уровней САД (r = 0,3, р = 0,0000) и ДАД (r = 0,25, р = 0,0003), SpO2 (r = –0,21, р = 0,002), глюкозы (r = 0,23, р = 0,001), общего ХС (r = 0,21, р = 0,002), меди в сыворотке (r = 0,22, р = 0,001), ОТ (r = 0,29, р = 0,0000), ИМТ (r = 0,27, р = 0,0000), RDWSD (r = 0,16, р = 0,02), увеличения содержания лейкоцитов (WBC), гранулоцитов (Gran), смеси моноцитов, эозинофилов, базофилов и незрелых клеток крови (Mid) (r = 0,16, р = 0,002).

Анализ функциональных показателей в малостажированной группе позволил выделить значимые маркеры риска повышения АД на начальных стадиях адаптации при воздействии производственного стресса, связанные с нарушением нейрогуморальной регуляции СР. В группу риска были включены работники со стажем менее 10 лет, у которых регистрировались уровни АД, превышающие нормативные. При сравнении основных параметров ВСР у работников с ПАД и имеющих нормальные уровни АД были определены критериальные значения, которые возможно использовать для оценки ФС работников (табл. 3). Одним из признаков неудовлетворительной адаптации у малостажированных работников является увеличение АР более 2 у. е., которое сопровождается сокращением ФР, снижением общей мощности спектра ВСР, увеличением SI, ИМТ, ЧСС.

Таблица 3. Значения показателей функционального состояния работников с повышенным и нормальным уровнем

артериального давления в группе со стажем менее 10 лет [М ± SE; Ме (Q25‒Q75)]

Table 3. Values of parameters of the functional state of workers with elevated and normal blood pressure levels

in the group with less than 10 years of experience [М ± SE; Ме (Q25‒Q75)]

Примечание: обозначения показателей в соответствии с таблицей 2.

Notes: designations of parameters as in Table 2.

Анализ данных ЭКГ показал, что в группе работников со стажем менее 10 лет при повышении АД достоверно чаще регистрируются признаки нарушения процессов реполяризации: в 48,4 % случаев против 14,9 % в группе с НАД (р = 0,0014), что указывает на перенапряжение ССС и повышение электрической нестабильности сердца.

В то же время в группе малостажированных работников с НАД по сравнению с группойПАД регистрируются эритроциты с большим значением стандартного отклонения ширины распределения эритроцитов по объему RDW-SD (46,1 ± 3,8 fL (фемтолитр) против 44,5 ± 2,9 fL, p = 0,045) и меньшие концентрации цинка в сыворотке (0,836 ± 0,018 мг/л против 0,931 ± 0,024 мг/л, р = 0,0018), что можно расценивать как реакцию организма на неблагоприятные условия производственной среды у работников с НАД.

Обсуждение. В ходе проведения исследования у работников металлургического производства в зависимости от стажа были зарегистрированы однонаправленные изменения параметров ВСР, указывающие на снижение адаптационного потенциала организма.

В литературных источниках по изучению воздействия вредных производственных факторов на регуляцию сердечного ритма отмечается, что дисрегуляторные изменения предшествуют стойким патологическим нарушениям, выражаются в снижении влияния автономной регуляции в условиях истощения саногенетических восстановительных процессов [20–22]. Одним из интегральных показателей, количественно выражающих данные изменения, является адаптационный риск, который вычисляется с использованием основных параметров ВСР.

Представленные в нашей работе результаты по оценке ВСР показывают достоверные отличия между значениями показателей у работников со стажем до 10 лет и старшими стажевыми группами. При этом практически отсутствуют различия в параметрах ВСР между обследуемыми со стажем 10–19 и 20–29 лет, т. е. после 10 лет работы во вредных условиях уже фиксируются стойкие патологические изменения в механизмах нейрогуморальной регуляции и происходит развитие патологических состояний, о чем свидетельствует рост числа лиц с ПАД. Увеличение распространенности артериальной гипертензии у работников в условиях воздействия вредных производственных факторов после 10 лет стажа отмечается и другими исследователями [23][24]. Но и в группе малостажированных работников у 40,2 % лиц при обследовании уровни АД превышали нормативные значения, у них достоверно чаще регистрируются признаки нарушения нейрогуморальной регуляции СР (снижение общей мощности спектра ВСР, увеличение стресс-индекса), электрической нестабильности сердца.

Неблагоприятное влияние хронического производственного стресса на организм не ограничивается только проявлениями дисрегуляции сократительной функции сердца, но отражается на всех регуляторных и защитных системах организма, приводит к развитию комплексного патологического процесса, ускоряющего манифестацию кардиоваскулярных заболеваний. Подтверждением являются установленные взаимосвязанные изменения между параметрами ВСР и гематологическими показателями, уровнями ХС, глюкозы, микроэлементов в сыворотке крови, а также токсикантов, в частности ФА. Закономерное повышение величины АР связано с негативными изменениями основных характеристик ФС, которые происходят уже при стаже менее 10 лет.

В литературе имеются данные, что дефицит или избыток определенных микроэлементов оказывает влияние на АД через изменение ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и развитие эндотелиальной дисфункции [25]. По результатам нашего исследования были установлены значимые взаимосвязи, подтверждающие влияние микроэлементов, таких как медь, цинк и селен, на состояние регуляторных систем организма и адаптационного потенциала в целом. Изучение роли микроэлементов в регуляции сердечно-сосудистого гомеостаза имеет значение для профилактики ССЗ, включая АГ.

Также целесообразно контролировать уровень ФА в крови работников, который может поступать как из ВРЗ, так и образовываться из эндогенных источников, в частности в результате окислительного дезаминирования метиламина. ФА оказывает повреждающее воздействие на ССС, опосредованное через цитотоксический эффект и активацию симпатической и парасимпатической нервной системы [26].

Таким образом, необходимо продолжить поиск и изучение маркеров ранних проявлений неблагополучия ФС и снижения адаптации на донозологической стадии у работающих в условиях производственного стресса для принятия корректирующих, восстановительных, профилактических мер.

Заключение. Более трети рабочих мест металлургического производства относится к вредному классу третьей степени, что соответствует высокому профессиональному риску. Наибольшее неблагоприятное воздействие на работников оказывает производственный шум, тяжесть труда и нагревающий микроклимат.

Среди металлургов распространены модифицируемые и немодифицируемые факторы риска заболеваний ССС. У 32,6 % при обследовании регистрируется повышенное АД, у 31,1 % – ожирение различной степени выраженности, у 68,5 % – гиперхолестеринемия.

Установленный адаптационный риск у металлургов имеет прямую зависимость от стажа и ассоциируется с неблагоприятными изменениями в организме работников.

Среди работников со стажем менее 10 лет регистрируются признаки неудовлетворительной адаптации к производственному стрессу, связанные с нарушением нейрогуморальной регуляции сердечного ритма и риском повышения АД (увеличением АР более 2 у. е., сокращением ФР, снижением общей мощности спектра ВСР, увеличением SI, ИМТ, ЧСС, нарушением процессов реполяризации миокарда), что является основанием для формирования групп риска нарушения здоровья среди малостажированных металлургов.

Список литературы

1. Измеров Н.Ф., Бухтияров И.В., Прокопенко Л.В., Измерова Н.И., Кузьмина Л.П. Труд и здоровье Москва: Литтерра, 2014. 416 с.

2. Бухтияров И.В., Рубцов М.Ю., Юшкова О.И. Профессиональный стресс в результате сменного труда как фактор риска нарушения здоровья работников // Анализ риска здоровью. 2016; 3: 110–121. http://dx.doi.org/10.21668/health.risk/2016.3.12

3. Суворов Г.А., Пальцев Ю.П., Прокопенко Л.В., Походзей Л.В., Рубцова Н.Б., Тихонова Г.И. Физические факторы и стресс // Медицина труда и промышленная экология. 2002. № 8. С. 1–4.

4. Тимашева Г.В., Масягутова Л.М., Валеева Э.Т., Репина Э.Ф. Информативные изменения показателей гомеостаза для оценки индивидуального риска адаптационных нарушений у работников химической промышленности // Клиническая лабораторная диагностика. 2019. Т. 64. № 1. С. 29–33. doi: 10.18821/0869-2084-2019-64-1-29-33

5. Методы и приборы космической кардиологии на борту Международной космической станции / Государственный научный центр РФ - Институт медико-биологических проблем РАН, ООО «Медицинские компьютерные системы». Москва: Рекламно-издательский центр «ТЕХНОСФЕРА», 2016. 368 с.

6. Мешков Н.А., Рахманин Ю.А. Методологические аспекты гигиенической оценки адаптивной реакции организма на влияние факторов профессиональной деятельности в системе оценки риска // Гигиена и санитария. 2021. Т. 100. № 4. С. 387-395. doi: 10.47470/0016-9900-2021-100-4-387-395

7. Байдина А.С., Зайцева Н.В., Костарев В.Г., Устинова О.Ю. Артериальная гипертензия и факторы сердечно-сосудистого риска у работников подземной добычи рудных ископаемых // Медицина труда и промышленная экология. 2019. Т. 59. № 11. С. 945–949. doi: 10.31089/1026-9428-2019-59-11-945-949

8. Мелентьев А.В. Особенности формирования артериальной гипертензии у рабочих промышленных предприятий // Сборник материалов международной научнопрактической конференции «Здоровье и окружающая среда»: Сборник материалов международной научнопрактической конференции, Минск, 14–15 ноября 2019 года / Под общей редакцией Н. П. Жуковой. Минск: Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы». 2019. С. 140–141.

9. Федина И.Н., Преображенская Е.А., Серебряков П.В., Панкова В.Б. Экстраауральные эффекты при профессиональной тугоухости // Гигиена и санитария. 2018. T. 97. № 6. С. 531–536. doi: 10.18821/0016-9900-2018-97-6-531-536

10. Бухтияров И.В., Чеботарев А.Г., Курьеров Н.Н., Сокур О.В. Актуальные вопросы улучшения условий труда и сохранения здоровья работников горнорудных предприятий // Медицина труда и промышленная экология. 2019. Т. 59. № 7. С. 424–429. doi: 10.31089/1026-9428-2019-59-7-424-429

11. Мулдашева Н.А., Астрелина Т.Н., Каримова Л.К. и др. Внезапная смерть на рабочем месте вследствие общего заболевания на предприятиях и в организациях Республики Башкортостан // Медицина труда и промышленная экология. 2022. Т. 62. № 2. С. 101–108. doi: 10.31089/1026-9428-2022-62-2-101-108

12. Масягутова Л.М., Абдрахманова Е.Р., Бакиров А.Б. и др. Роль условий труда в формировании профессиональной заболеваемости работников металлургического производства // Гигиена и санитария. 2022. Т. 101. № 1. С. 47–52. doi: 10.47470/0016-9900-2022-101-1-47-52

13. Тутельян В.А., Княжев В.А., Хотимченко С.А., Голубкина Н.А., Кушлинский Н.Е., Соколов Я.А. Селен в организме человека: метаболизм, антиоксидантные свойства, роль в канцерогенезе. Mосква: Издательство РАМН, 2002. 224 с.

14. Bastola MM, Locatis C, Maisiak R, Fontelo P. Selenium, copper, zinc and hypertension: an analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey (2011–2016). BMC Cardiovasc Disord. 2020;20(1):45. doi: 10.1186/s12872-020-01355-x

15. Gać P, Urbanik D, Pawlas N, et al. Total antioxidant status reduction conditioned by a serum selenium concentration decrease as a mechanism of the ultrasonographically measured brachial artery dilatation impairment in patients with arterial hypertension. Environ Toxicol Pharmacol. 2020;75:103332. doi: 10.1016/j.etap.2020.103332

16. Баевский Р.М., Берсенева А.П., Берсенев Е.Ю., Ешманова А.К. Использование принципов донозологической диагностики для оценки функционального состояния организма при стрессорных воздействиях (на примере водителей автобусов) // Физиология человека. 2009. Т. 35. № 1. С. 41–51.

17. Миронова Т.Ф., Давыдова Е.В. Предикторы кардиоваскулярной патологии у пациентов с профессиональными заболеваниями. Уральский медицинский журнал. 2018. № 10(165). С. 43–46. doi: 10.25694/URMJ.2018.10.18

18. Каранадзе Н.А., Беграмбекова Ю.Л., Борисов Е.Н., Орлова Я.А. Ширина распределения эритроцитов как предиктор низкой толерантности к физической нагрузке у пациентов с хронической сердечной недостаточностью // Кардиология. 2022. Т. 62. № 4. С. 30–35. doi: 10.18087/cardio.2022.4.n1813

19. Mahdi A, Cortese-Krott MM, Kelm M, Li N, Pernow J. Novel perspectives on redox signaling in red blood cells and platelets in cardiovascular disease. Free Radic Biol Med. 2021;168:95-109. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2021.03.020

20. Мелентьев А.В., Серебряков П.В. Роль физических факторов рабочей среды в формировании артериальной гипертонии // Медицина труда и промышленная экология. 2019. Т. 59. № 9. С. 692–693. doi: 10.31089/1026-9428-2019-59-9-692-693

21. Миронова Т.Ф., Мордас Е.Ю., Шмонина О.Г. Комплексное действие профессиональных неблагоприятных условий и кардиоваскулярный риск // Профилактическая медицина. 2019. Т. 22. № 4-2. С. 17–23. doi: 10.17116/profmed20192204217

22. Носов А.Е., Зайцева Н.В., Костарев В.Г., Ивашова Ю.А., Савинков М.А., Устинова О.Ю. Особенности стажевой динамики вариабельности ритма сердца у работников предприятия по переработке калийной руды // Медицина труда и промышленная экология. 2021. Т. 61. № 7. С. 442–450. doi: 10.31089/1026-9428-2021-61-7-442-450

23. Устинова О.Ю., Носов А.Е., Байдина А.С., Пономарева Т.А., Особенности нейрогенных механизмов развития артериальной гипертензии у работников шахт по добыче хромовой руды // Медицина труда и промышленная экология. 2019. Т. 59. № 11. С. 956–959. doi: 10.31089/1026-9428-2019-59-11-956-959

24. Тиунова М.И., Власова Е.М., Носов А.Е., Устинова О.Ю. Влияние производственного шума на развитие артериальной гипертензии у работников металлургических производств // Медицина труда и промышленная экология. 2020. Т. 60. № 4. С. 264–267. doi: 10.31089/1026-9428-2020-60-4-264-267

25. Chiu HF, Venkatakrishnan K, Golovinskaia O, Wang CK. Impact of micronutrients on hypertension: Evidence from clinical trials with a special focus on meta-analysis. Nutrients. 2021;13(2):588. doi: 10.3390/nu13020588

26. Zhang Y, Yang Y, He X, et al. The cellular function and molecular mechanism of formaldehyde in cardiovascular disease and heart development. J Cell Mol Med. 2021;25(12):5358-5371. doi: 10.1111/jcmm.16602

Об авторах

М. М. НекрасоваРоссия

к.б.н., доцент, старший научный сотрудник лаборатории психофизиологических и здоровьесберегающих технологий отдела гигиены,

ул. Семашко, д. 20, г. Нижний Новгород, 603105

И. В. Федотова

Россия

д.м.н., доцент, главный научный сотрудник, заведующий отделом гигиены,

ул. Семашко, д. 20, г. Нижний Новгород, 603105

А. В. Мелентьев

Россия

к.м.н., ведущий научный сотрудник, врач-кардиолог, заведующий научно-консультативным

отделением с многопрофильным дневным стационаром,

ул. Семашко, д. 2, г. Мытищи, Московская обл., 141014

Е. Ф. Черникова

Россия

к.м.н., старший научный сотрудник отдела гигиены,

ул. Семашко, д. 20, г. Нижний Новгород, 603105

Т. Н. Васильева

Россия

к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории психофизиологических и здоровьесберегающих технологий отдела гигиены,

ул. Семашко, д. 20, г. Нижний Новгород, 603105

И. А. Потапова

Россия

к.б.н., старший научный сотрудник, заведующий лабораторией химико-аналитических исследований отдела гигиены,

ул. Семашко, д. 20, г. Нижний Новгород, 603105

В. П. Телюпина

Россия

младший научный сотрудник лаборатории психофизиологических и здоровьесберегающих технологий отдела гигиены,

ул. Семашко, д. 20, г. Нижний Новгород, 603105

А. А. Мельникова

Россия

младший научный сотрудник лаборатории химико-аналитических исследований отдела гигиены,

ул. Семашко, д. 20, г. Нижний Новгород, 603105

Е. В. Моисеева

Россия

научный сотрудник лаборатории химико-аналитических исследований отдела гигиены,

ул. Семашко, д. 20, г. Нижний Новгород, 603105

Рецензия

Для цитирования:

Некрасова М.М., Федотова И.В., Мелентьев А.В., Черникова Е.Ф., Васильева Т.Н., Потапова И.А., Телюпина В.П., Мельникова А.А., Моисеева Е.В. Оценка адаптационного риска у лиц, работающих во вредных условиях труда (на примере металлургического производства). Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;(10):48-57. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-10-48-57

For citation:

Nekrasova M.M., Fedotova I.V., Melentev A.V., Chernikova E.F., Vasilyeva T.N., Potapova I.A., Telyupina V.P., Mel'nikova A.A., Moiseeva E.V. Assessment of Adaptive Risk for Workers Exposed to Occupational Hazards in the Metallurgical Industry. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;(10):48-57. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-10-48-57

.png)