Перейти к:

Количественное и качественное определение газов, образующихся на иловых площадках канализационно-очистных сооружений

https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-7-40-47

Аннотация

Введение. Изучение влияния газов, образующихся на иловых площадках канализационно-очистных сооружений, вызывает все больший интерес у населения как в науке, так и в практике.

Цель исследования: анализ материалов по вопросу количественного и качественного определения газов, образующихся на иловых площадках канализационно-очистных сооружений, с целью выбора приоритетных загрязняющих веществ, подлежащих оценке.

Материалы и методы. Выполнен анализ санитарно-эпидемиологических заключений на проекты санитарно-защитных зон иловых площадок канализационно-очистных сооружений (343 единицы), проектных материалов по размещению осадков сточных вод на иловых площадках (на примере г. Зеленогорска), отечественных и зарубежных

литературных источников (23 источника), справочников по наилучшим доступным технологиям. Проведены собственные исследования, которые включали отбор образцов осадков сточных вод, исследования проводились однократно в 2022 году.

Результаты. По данным приложений к санитарно-эпидемиологическим заключениям, выполненных инвентаризаций источников выбросов, проектных материалов и веществ, включенных в программу производственного контроля, выбраны 8 веществ. По результатам анализа литературных источников определены 28 веществ. Выполнены

измерения в рамках исследования пробы неизвестного состава с целью определения перечня соединений, которые потенциально могут являться причиной неприятного запаха илов, а также осуществлено моделирование процесса эмиссии вредных веществ из образцов в лабораторных условиях, рассчитаны концентрации загрязняющих веществ в воздушной среде, выделяющиеся из 1 кг образца. Сформирован перечень из 18 веществ.

Заключение. На основании проведенного анализа и выполненных лабораторных исследований определен приоритетный перечень загрязняющих веществ, которые обнаруживаются в выбросах от осадков (илов) сточных вод общим количеством веществ 48. После проведения исследований на пробу «неизвестного» состава имеющийся список будет уточнен с учетом полученных результатов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Носков С.Н., Маркова О.Л., Еремин Г.Б., Зарицкая Е.В., Исаев Д.С. Количественное и качественное определение газов, образующихся на иловых площадках канализационно-очистных сооружений. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;(7):40-47. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-7-40-47

For citation:

Noskov S.N., Markova O.L., Yeremin G.B., Zaritskaya E.V., Isaev D.S. Quantitative and Qualitative Determination of Gases Generated on Sludge Sites of Sewage Treatment Plants. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;(7):40-47. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-7-40-47

Введение. Каждый год в Российской Федерации на муниципальных сооружениях по очистке сточных вод образуется более 100 млн м3 осадков при средней влажности 96 %. Необходимо отметить, что осадки сточных вод содержат в своем составе токсичные вещества (соли тяжелых металлов, токсичную органику и др.) и различные виды представителей микрофлоры, в том числе патогенные. В связи с этим осадок городских очистных сооружений представляется опасным в санитарно-эпидемиологическом и экологическом отношении отходом, требующим специальной обработки с целью предотвращения загрязнения окружающей среды [1][2]. До настоящего времени основным способом обращения с осадками сточных вод остается их складирование на полигонах, что превращает огромные территории в очаги бактериологической и токсикологической опасности. При длительном хранении осадков сточных вод на полигонах происходит непрерывное выделение газов, в том числе дурно пахнущих веществ в атмосферу.

Процесс разложения отходов носит характер окисления, происходящего в верхних слоях отходов. В более глубоких слоях разложение органики носит анаэробный характер, результатом чего является образование метана в больших концентрациях (85 % от общего количества биогаза). От источников складирования осадков в атмосферу поступают загрязняющие вещества 2, 3 и 4-го классов опасности, обладающие как неприятным запахом, так и не канцерогенными, канцерогенными эффектами (сероводород, бензол, хлороформ, фенол, формальдегид, толуол, смесь природных меркаптанов, аммиак, гексан, кумол, нафталин, метан) [3–5].

Особенность осадков сточных вод канализационных очистных сооружений (КОС) состоит в том, что, пройдя через технологические этапы обработки, они обладают крайне резким запахом [6]. Надо отметить, что работ, посвященных данной тематике, достаточно мало.

Daniel González и соавт. в своей работе проводили инвентаризацию газообразных и пахучих выбросов, образующихся в процессе лабораторного компостирования осадка сточных вод с очистных сооружений, смешанного с органическими фракциями твердых бытовых отходов и наполнителем (диатомит) в соотношении (1 : 0,25 : 3) [7][8]. В течение всего процесса контролировалось выделение NH3, H2S, летучих органических соединений (ЛОС) при компостировании осадка. Для этих загрязняющих веществ были рассчитаны специальные коэффициенты выбросов.

В работе Raquel Lebrero и соавт. был поставлен эксперимент по мониторингу выбросов химических соединений, ответственных за запах, на образцах смешанного активного ила (первичный и вторичный) с осадком сточных вод [9]. На основании проведенного исследования были идентифицированы восемь соединений различных химических классов: производные серы, ароматические вещества, терпены, альдегиды и летучие жирные кислоты: метантиол, толуол, лимонен, бензол, диметилтрисульфид (ДМТС), уксусная кислота, бензальдегид и пропионовая кислота. Данные соединения являются типичными промежуточными продуктами процессов ферментации.

В ранее выполненном исследовании Zarra и соавт. эти соединения были обнаружены в пахучих выбросах загустителей, центрифугах и при технологических операциях удаления осадка [10–16]. Метантиол и ДМТС также были определены как основные соединения серы, присутствующие в пространстве муниципальных контейнеров для ила в работе Son and Striebig [17]. Органические сульфиды часто встречаются в зловонных выбросах при сгущении, обезвоживании и хранении осадка и ответственны за характерный запах гнилой капусты/чеснока [18].

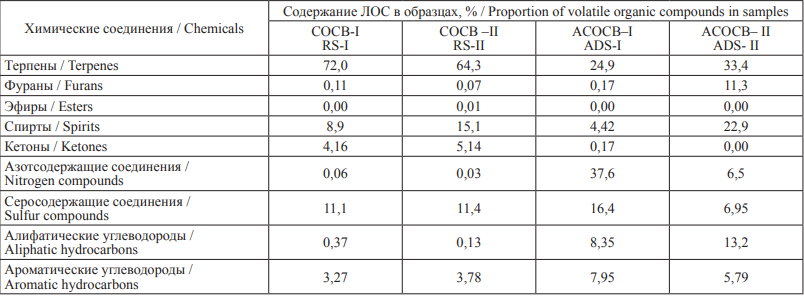

Исследования газообразных выбросов при компостирования сырого (СОСВ) и анаэробно сброженного осадка (АСОСВ) в лабораторных условиях выполнены в работе Caterina Maulini-Duran, Adriana Artola и соавт. Состав и количественные характеристики выбросов ЛОС были определены с применением современных аналитических методов, включая SPME/GC-MC. ЛОС были классифицированы по следующим химическим классам: спирты, сложные эфиры, фураны, кетоны, алифатические углеводороды, ароматические углеводороды, азотсодержащие соединения, серосодержащие соединения и терпены. В табл. 1 представлено распределение различных классов ЛОС, обнаруженных в отходящих из реакторов газах [19].

Загрязнение воздуха веществами, обладающими запахом, воспринимается населением как сигнал ухудшения качества атмосферного воздуха. Запахи, ощущаемые человеком, являются не только одним из важнейших показателей, влияющих на оценку качества воздуха, но и способны оказывать психологическое воздействие; могут негативно сказываться на самочувствии и даже на здоровье человека, в связи с чем население обращается с жалобами в органы государственной власти на наличие запахов, однако последние чаще всего не имеют возможности ни определить источник запаха и его состав, ни привлечь нарушителя к ответственности ввиду многокомпонентности смесей, формирующих запах.

Поскольку запахи могут негативно сказываться на самочувствии и здоровье человека, оценка методов количественного и качественного определения газов, образующихся на иловых площадках канализационно-очистных сооружений, с учетом выбросов дурно пахнущих веществ является актуальной гигиенической проблемой.

Цель исследования: определение количественного и качественного состава газов, образующихся на иловых площадках канализационно-очистных сооружений, с целью выбора приоритетных загрязняющих веществ, подлежащих оценке.

Материалы и методы. Выполнен анализ:

- санитарно-эпидемиологических заключений на проекты санитарно-защитных зон иловых площадок КОС, выданных Роспотребнадзором в 2009–2021 гг. общим количеством 343 единицы, инвентаризаций источников выбросов;

- проектных материалов по размещению осадков сточных вод на иловых площадках (на примере КОС г. Зеленогорска);

- отечественных и зарубежных литературных источников общим количеством 23, глубина проработки не менее 5 лет, двух справочников по наилучшим доступным технологиям1 2.

Проведены исследования Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья и химико-аналитического центра «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», которые включали отбор образцов осадков сточных вод, обезвоженных механическим способом, представляющих собой смесь избыточного ила и сырого осадка в соотношении ил/осадок: 30/70. Исследования проводились однократно в 2022 году.

На первом этапе работ были выполнены измерения в рамках исследования пробы неизвестного состава с целью определения перечня соединений, которые потенциально могут являться причиной неприятного запаха илов. Определение веществ выполнялось с использованием высокоточных химико-аналитических методов исследования воздуха: флуориметрического, фотометрического, газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием, высокоэффективной жидкостной хроматографии.

На втором этапе было выполнено моделирование процесса эмиссии вредных веществ из образцов в лабораторных условиях, рассчитаны концентрации загрязняющих веществ в воздушной среде, выделяющиеся из 1 кг образца.

Проведены исследования газовых выбросов при компостировании сырого и анаэробно сброженного осадка с использованием лабораторного реактора.

На основе проанализированных данных и выполненных исследований сформирован перечень приоритетных веществ.

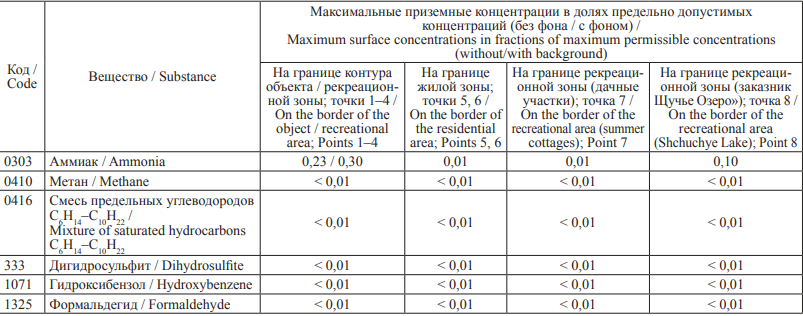

Результаты исследования. Согласно выполненному анализу имеющихся санитарно-эпидемиологических заключений установлено, что примерно в 30 % случаев (109 заключений) выполненные расчеты и оценка риска для здоровья населения позволили изменить ориентировочные размеры санитарно-защитных зон в сторону сокращения без разработки дополнительных природоохранных мероприятий3. Возможность сокращения размеров санитарно-защитной зоны на основании расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, физического воздействия на атмосферный воздух и оценки риска для здоровья человека предусмотрена правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон4. Тем не менее, несмотря на то что согласно проведенной инвентаризации и расчетам рассеивания концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе обоснованной санитарно-защитной зоны и на жилых территориях не превышают гигиенические нормативы (табл. 2) (на примере очистных сооружений г. Зеленогорска), в учреждения органов государственной власти ежегодно поступает значительное количество жалоб населения на навязчивые специфические запахи от иловых площадок сточных вод.

Таблица 1. Содержание ЛОС (%), выделяемых в ходе изучения процессов компостирования сырого ила (СОСВ-I и СОСВ-II) и анаэробно сброженного осадка (AСОСВ-I и АСОСВ-II)

Table 1. Proportion of volatile organic compounds generated by raw sludge (RS-I and RS-II) and anaerobically digested sludge (ADS-I and ADS-II) composting

Таблица 2. Максимально-разовые приземные концентрации загрязняющих веществ от источников предприятия в расчетных точках

Table 2. Maximum one-time surface concentrations of pollutants emitted by the sources of the wastewater treatment facility at the measuring points

По данным приложений к санитарно-эпидемиологическим заключениям, выполненной инвентаризации источников выбросов, проектных материалов и веществ, включенных в программу производственного контроля, выбраны 8 веществ.

По результатам анализа литературных источников определены 28 веществ образующихся на иловых площадках КОС, а также специфические, типичные ЛОС, выделяемые в процессе компостирования [19].

Проведенные исследования Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья и химико-аналитического центра «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» включали образцы осадков сточных вод, обезвоженные механическим способом, представляющие собой смесь избыточного ила и сырого осадка в соотношении ил/осадок: 30/70 с целью определения перечня выделяющихся дурно пахнущих веществ. На первом этапе работ были выполнены измерения в рамках исследования пробы неизвестного состава с целью определения перечня соединений, которые потенциально могут являться причиной неприятного запаха илов:

- серосодержащие соединения (меркаптаны, летучие сульфиды и дисульфиды);

- летучие органические соединения (ароматические, альдегиды, кетоны, терпены);

- алифатические амины;

- карбонилсодержащие соединения (формальдегид, ацетальдегид и т. д.);

- аммиак;

- сероводород;

- фенол и его производные (суммарно).

На основе полученных результатов измерений был сформирован перечень соединений, обладающих запахом, которые целесообразно измерять в газовыделениях из образцов ила при проведении экспериментов в модельных условиях: метилмеркаптан, диметилсульфид, дисульфид углерода, ацетон, 2-метилфуран, изопропанол, бутанон-2, бутанол-2, бутаналь, толуол, а-пинен, лимонен, углеводороды С9-С13 нормального, изомерного и циклического строения (сумма 7 конгенеров), формальдегид, ацетальдегид, сероводород, аммиак, фенолы летучие. На втором этапе исследований было выполнено моделирование процесса эмиссии вредных веществ из образцов в лабораторных условиях, рассчитаны концентрации загрязняющих веществ в воздушной среде, выделяющиеся из 1 кг образца. Установлено, что вклад в газовые выбросы вносят кетоны: ацетон, бутанон – 19; 19 мг/кг, спирты: изопропанол, бутанол – 22; 14 мг/кг соответственно, а также толуол – 14 мг/кг, аммиак – 3,2 мг/кг, серосодержащие соединения: метилмеркаптан, диметилсульфид, сероводород – 0,25; 0,57; 0,26 мг/кг; альдегиды – формальдегид, ацетальдегид – 0,41; 0,73 мг/кг; фенолы – 0,35 мг/кг, углеводороды С9–С13 – 0,82 мг/кг. Наименьший вклад в валовый выброс показали терпены: α-пинен, лимонен – 0,082; 0,077 мг/кг; 2-метилфуран – 0,05 мг/кг [20–22]. По результатам анализа собственных исследований выделено 18 основных веществ.

Обсуждение. Запах как критерий качества атмосферного воздуха был предложен пионером гигиенического нормирования атмосферных загрязнений академиком В.А. Рязановым еще в 1949 году. До настоящего времени в нашей стране запах остается вне поля внимания нормативно-правовых законодательных актов, действие нормативного документа, регламентировавшего правила установления нормативов и контроля выбросов дурно пахнущих веществ в атмосферу5, в связи с «регуляторной гильотиной» прекращено.

Наличие запаха в атмосферном воздухе также является частой причиной обращений граждан в суд с просьбой о возмещении вреда здоровью в связи с негативным воздействием загрязненного воздуха. При этом более половины обращений по возмещению вреда в связи с загрязнением воздуха не подлежит удовлетворению несмотря на то, что Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42). Однако случаев, когда судом было удовлетворено исковое заявление о компенсации вреда, нет в связи с отсутствием доказательств несоответствия качества воздуха гигиеническим требованиям, причинно-следственной связи между деятельностью хозяйствующего субъекта и нарушением права на благоприятную среду обитания.

Наличие запаха химического вещества учитывается при установлении допустимой концентрации (ПДК) по рефлекторному воздействию на человека индивидуального вещества. В настоящее время в Российской Федерации для 224 веществ установлено ПДКмр по их рефлекторному действию (фактически исключительно по запаху) и для 161 вещества как по рефлекторному, так и резорбтивному действию. Однако запах как лимитирующий показатель вредности не всегда фигурирует в числе рефлекторных и резорбтивных эффектов, хотя по оценке пороговых значений запаха устанавливаются значения рефлекторных реакций с помощью адаптометрии и электроэнцефалографии субсенсорных концентраций вещества. В связи с этим для ряда веществ пороги запаха ниже ПДК. Так, для метантиола (метилмеркаптана) гигиенический норматив максимально-разового содержания в атмосферном воздухе6 составляет 0,006 мг/м3, порог запаха при этом составляет 0,0001–0,0003 мг/м3.

В связи с этим при обосновании значений ПДКмр веществ необходимо в качестве лимитирующего признака использовать критерий недопустимости «навязчивого» («раздражающего») запаха.

В большинстве случаев запах формируется не отдельным веществом, а сложной смесью веществ, из которой часто невозможно выделить конкретные, обладающие запахом соединения, часть из которых не идентифицированы. Когда запах формируется не конкретным веществом, а смесью пахучих веществ неизвестного состава, осуществляют контроль не за выбросами отдельных пахучих веществ, а контролируют запах в целом. Таким образом, на основании приведенного примера определено, что приоритетными загрязнителями могут являться вещества (группа веществ), не всегда превышающие гигиенические нормативы.

Полученные данные о химическом составе выбросов могут служить основой для разработки эффективных профилактических мероприятий, дезодорации иловых осадков и выбора мест размещения иловых площадок7 8 9. Анализ регулирования запахов в атмосферном воздухе на национальном, государственном и муниципальном уровнях в 28 странах показал, что в мире используются разнообразные подходы к определению дурно пахнущих веществ и установлению для них максимальных стандартов воздействия (maximum impact standard), фиксированных разделительных расстояний (separation distance standard), стандартов выбросов (maximum emission standard), стандартов жалоб (maximum annoyance standard), технологических стандартов (technology standard). Европейская единица запаха (ЕЗ/м) – количество пахучего вещества (пахучих веществ), которое, будучи разбавленным 1 м3 нейтрального газа при нормальных условиях, вызывает физиологический отклик, эквивалентный отклику, вызываемому одной Европейской эталонной массой запаха (EROM), разбавленной 1 м3 нейтрального газа при нормальных условиях. Во многих зарубежных странах разработаны подходы к нормированию, контролю и регулированию запаха в атмосферном воздухе, которые имеют существенные различия.

Так, требования к качеству воздуха варьируют от полного запрета наличия запаха до возможности ощущения раздражения 10 % населения, подходы к контролю – от исследований на источнике с построением различных моделей рассеивания до эпидемиологических исследований, которые проводятся в течение 6–12 месяцев с оценкой уровня и характера запаха в установленных точках вокруг предприятия группой инспекторов. Концентрация запаха в воздухе, не вызывающая раздражение у основной массы населения, составляет порядка 2–3 ЕЗ/м3. Однако в европейских странах нормативная концентрация запаха устанавливается с учетом не только его рефлекторного воздействия, но и многих «социальных» факторов, в частности природы запаха, плотности населения, особенности конкретной территории (места компактного проживания населения, зоны отдыха, промышленные районы, сельская местность и т. д.), и варьирует в диапазоне от 2 до 15 ЕЗ/м3.

В Европе (Франция, Германия, Австрия, Италия) на государственном уровне устанавливаются четкие нормативы запахов для некоторых предприятий. Так, например, во Франции для сельскохозяйственных районов устанавливается норматив запаха 5 ЕЗ/м3 на расстоянии 3 км от животноводческих предприятий. В Венгрии используется диапазон уровней запаха от 3 до 5 ЕЗ/м3, который позволяет избежать жалоб населения, в Испании проект нормативов запаха для Каталонии предусматривает диапазон уровней запаха от 3 до 7 ЕЗ/м3 в зависимости от характера предприятия. В Австралии устанавливаются разные нормативы уровня запаха в разных штатах в зависимости от плотности населения (от 2 до 10 ЕЗ/м3). В Дании норматив запаха в жилой зоне составляет 5 ЕЗ/м3, в промышленной зоне – 10 ЕЗ/м3, при этом 99 % времени в году запах должен отсутствовать [23].

В отечественной практике предлагались подходы к решению этой проблемы на базе органолептического контроля загрязнения атмосферного воздуха веществами, обладающими запахом, с возможностью выражения содержания вещества (смеси веществ) в любой заданной точке как в концентрации веществ, так и в единицах запаха, а также исследования запахов на источнике и измерения концентрации запаха ольфактометрическим методом в заданных точках с дальнейшим использованием расчетных моделей. Методика ольфакто-одориметрической оценки дурно пахнущих веществ в лабораторных условиях позволяет устанавливать приемлемые уровни запаха, не оказывающие «навязчивого» («раздражающего») действия на население и гармонизированные с зарубежными критериями качества атмосферного воздуха. Однако в связи с недоступностью для широкого распространения предлагаемого метода инструментального контроля и субъективизацией предлагаемого экспертного метода оценок реализация подхода по установлению понятия «норматив запаха» затруднительна.

Так, например, ольфактометрическими исследованиями выбросов запаха на одном из заводов по обезвреживанию хозяйственно-бытовых, промышленных и поверхностных сточных вод промышленного города установлено, что уровень запаха на источнике при начальной обработке сточных вод составил от 4903 до 7220 ЕЗ/м3 (мощность выброса от 3,99 до 55,65 ЕЗ/с × 10–3) и уменьшился до 25 ЕЗ/м3 (мощность выброса 0,28 ЕЗ/с × 10–3) к моменту завершения очистки. В Российской Федерации ольфактометрические измерения не находят широкого применения, так как требуют длительной и систематической работы в области исследования, наличия толерантности, развития адаптации при воздействии веществ, обладающих запахом10 11 12.

Заключение. Таким образом, в выполненных исследованиях представлен широкий перечень классов химических веществ, ответственных за типичный запах, выделяемый при очистке осадка сточных вод. Уровень запаха и концентраций целевых загрязняющих веществ в газовых выбросах определяется характеристиками исходного сырья и условиями (аэробных/анаэробных) процессов обработки и хранения иловых осадков.

Оценка количественного и качественного определения газов, образующихся на иловых площадках канализационно-очистных сооружений, является актуальной задачей и требует дальнейшего изучения для формирования предложений в ведомственные нормативные акты и федеральные законы. Приоритетными веществами в выбросах являются вещества, как правило формирующие неприятный запах.

На основании проведенного анализа определен приоритетный перечень загрязняющих веществ, которые обнаруживаются в выбросах от осадков (илов) сточных вод общим количеством веществ 48. После проведения исследований на пробу «неизвестного» состава из общего списка будут исключены следующие вещества:

- не обнаруженные при эмиссии при проведении исследования проб «неизвестного» состава;

- не имеющие гигиенического значения (значения концентраций 0,1 ПДК и менее);

- не превышающие порог ольфактометрического воздействия;

- для которых отсутствуют методики определения.

1. ИТС 22.1-2016 «Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям».

2. ИТС 10-2019 ИТС 10 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов».

3. Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию. Доступно по: http://fp.crc.ru/doc/?type=max (дата доступа: 12.03.2022).

4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74.

5. ГОСТ 32673–2014 «Правила установления нормативов и контроля выбросов дурнопахнущих веществ в атмосферу».

6. СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», разд. I, табл. 1.1, п. 313.

7. Фридман К.Б., Носков С.Н., Еремин Г.Б. Разработка способа количественного и качественного определения газов, образующихся на иловых площадках канализационно-очистных сооружений // Отчет о НИР (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека). 2021. № НИОКР 121031300057-5. 53 с.

8. Фридман К.Б., Еремин Г.Б., Зарицкая Е.В., Маркова О.В., Носков С.Н. Гигиеническая оценка перспективных технологий обработки осадков очистных сооружений канализации на основе данных загрязнения атмосферного воздуха выбросами одорирующих веществ // Отчет о НИР (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека). 2020. № НИОКР АААА-А20-120021090059-9. 80 с.

9. Копытенкова О.И., Ганичев П.А., Ерёмин Г.Б., Зарицкая Е.В., Маркова О.Л., Рябец В.В. База данных «Технологии обработки осадков очистных сооружений канализации». Свидетельство № 2020621908 от 16.10.2020.

10. Пинигин М.А. Органолептический контроль содержания в атмосферном воздухе веществ, обладающих запа- хом: методические рекомендации / М.А. Пинигин, О.В. Бударина, Л.А. Тепикина, З.Ф. Сабирова, Л.А. Федотова, А.А. Сафиулин, З.В. Шипулина, Н.Д. Антипова, И.В. Баева. М., 2011.

11. Цибульский В.В. Методическое пособие по инвентаризации, нормированию и контролю выбросов запаха / В.В. Цибульский, М.А. Яценко-Хмелевская, Н.Г. Хитрина, Л.И. Короленко, под общим руководством А.Ю. Недре. СПб., 2012.

12. ГОСТ Р 58578–2019 «Правила установления нормативов и контроля выбросов запаха в атмосферу».

Список литературы

1. Карелин А. О. Выявление источников выбросов загрязняющих веществ, вызывающих жалобы населения на неприятные запахи / А. О. Карелин [и др.] // Гигиена и санитария. – 2019. – Т. 98. – № 6. – С. 601–607. URL: https://www.rjhas.ru/jour/article/view/339?locale=ru_RU

2. Копытенкова О. И. К вопросу сжигания осадков сточных вод / О. И. Копытенкова [и др.] ; Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова // Актуальные вопросы гигиены : сборник научных трудов VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Санкт-Петербург, 27 февраля 2021 года. – Санкт-Петербург: Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, 2021. – С. 167–171.

3. Фридман К. Б. Экспериментальное обоснование программы гигиенической оценки метода геотубирования при складировании осадков городских сточных вод / К. Б. Фридман [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина. – 2017. – Т. 12. – № 2. – С. 202–211. doi: 10.21638/11701/spbu11.2017.209

4. Магомедов Х. К. Гигиеническая оценка метода геотубирования осадков городских очистных сооружений канализации / Х. К. Магомедов [и др.] // Гигиена и санитария. – 2017. – Т. 96. – № 7. – С. 623–626. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gigienicheskaya-otsenka-metoda-geotubirovaniya-osadkov-gorodskih-ochistnyh-sooruzheniy-kanalizatsii

5. Зарицкая Е. В. К вопросу о контроле летучих загрязняющих соединений, формирующих запах, при деятельности канализационных очистных сооружений / Е. В. Зарицкая [и др.] // Здоровье населения и среда обитания. – 2020. – № 10 (331). – С. 52–55. doi: 10.35627/2219-5238/2020-331-10-52-55

6. Рублевская О. Н. Мероприятия по предотвращению распространения неприятных запахов на объектах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» / О. Н. Рублевская // Водоснабжение и санитарная техника. – 2013. – № 10. – С. 46–55.

7. González D., Colón J., Gabriel D., Sánchez A. The effect of the composting time on the gaseous emissions and the compost stability in a full-scale sewage sludge composting plant. Sci Total Environ. 2019; 654: 311-323. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.11.081

8. González D., Guerra N., Colón J., Gabriel D., Ponsá S., Sánchez A. Characterization of the gaseous and odour emissions from the composting of conventional sewage sludge. Atmosphere. 2020;11(2):211. doi: 10.3390/atmos11020211

9. Lebrero R., Rangel M. G., Muñoz R. Characterization and biofiltration of a real odorous emission from wastewater treatment plant sludge. J Environ Manage. 2013; 116: 50-57. doi: 10.1016/j.jenvman.2012.11.038

10. Zarra T., Naddeo V., Belgiorno V., Reiser M., Kranert M. Odour monitoring of small wastewater treatment plant located in sensitive environment. Water Sci Technol. 2008; 58 (1): 89-94. doi: 10.2166/wst.2008.330

11. Pagans E., Font X., Sánchez A. Emission of volatile organic compounds from composting of different solid wastes: abatement by biofiltration. J Hazard Mater. 2006; 131 (1-3): 179-186. doi: 10.1016/j.jhazmat.2005.09.017

12. Suffet I. H., Decottignies V., Senante E., Bruchet A. Sensory assessment and characterization of odor nuisance emissions during the composting of wastewater biosolids. Water Environ Res. 2009; 81 (7): 670-679. doi: 10.2175/106143008x390762

13. Rosenfeld P. E., Suffet I. H. Understanding odorants associated with compost, biomass facilities, and the land application of biosolids. Water Sci Technol. 2004; 49 (9): 193-199.

14. Amlinger F., Peyr S., Cuhls C. Green house gas emissions from composting and mechanical biological treatment. Waste Manag Res. 2008; 26 (1): 47-60. doi: 10.1177/0734242X07088432

15. Komilis D. P., Ham R. K., Park J. K. Emission of volatile organic compounds during composting of municipal solid wastes. Water Res. 2004; 38 (7): 1707-1714. doi: 10.1016/j.watres.2003.12.039

16. Tsai C. J., Chen M. L., Ye A. D., Chou M. S., Shen S. H., Mao I. F. The relationship of odor concentration and the critical components emitted from food waste composting plants. Atmos Environ. 2008; 42 (35): 8246–8251. doi: 10.1016/j.atmosenv.2008.07.055

17. Son H. K., Striebig B. A. Quantification and treatment of sludge odor. Environ Eng Res. 2003; 8 (5): 252-258. URL: https://koreascience.kr/article/JAKO200316036369014.kr&sa=U

18. Vincent A. J. Sources of odours in wastewater treatment. Stuetz R., Frechen, F. B., eds. Odours in Wastewater Treatment – Measurement, Modelling and Control. IWA Publishing; 2005: 69-92. doi: 10.2166/9781780402932

19. Maulini-Duran C., Artola A., Font X., Sánchez A. A systematic study of the gaseous emissions from biosolids composting: raw sludge versus anaerobically digested sludge. Bioresour Technol. 2013; 147: 43-51. doi: 10.1016/j.biortech.2013.07.118

20. Маркова О. Л. Определение летучих веществ, формирующих запах осадков сточных вод канализационных очистных сооружений / О. Л. Маркова [и др.] ; под ред. А. Ю. Поповой // Материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии, микробиологии и гигиены» (г. Екатеринбург, 15–17 сентября 2021 года). – Екатеринбург: ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, 2021. – С. 166–167.

21. Маркова О. Л. К вопросу дезодорации осадков сточных вод / О. Л. Маркова, Е. В. Зарицкая, Г. Б. Еремин // Здоровье населения — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. – 2020. – Т. 15. – № 1. – С. 393–401.

22. Пугачев Е. А. Очистка городских сточных вод мегаполиса / Е. А. Пугачев. – Москва: Издательство АСВ, 2013. – 136 с.

23. Brancher M., Griffiths K. D., Franco D., de Melo Lisboa H. A review of odour impact criteria in selected countries around the world. Chemosphere. 2017; 168: 1531-1570. doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.11.160

Об авторах

С. Н. НосковРоссия

Сергей Николаевич Носков, к. м. н., старший научный сотрудник, доцент

ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»

отдел анализа рисков здоровью населения

191036

2-я Советская ул., д. 4

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»

кафедра коммунальной гигиены

191015

ул. Кирочная, д. 41

Санкт-Петербург

О. Л. Маркова

Россия

Ольга Леонидовна Маркова, к. б. н., старший научный сотрудник

ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»

отдел анализа рисков здоровью населения

191036

2-я Советская ул., д. 4

Санкт-Петербург

Г. Б. Еремин

Россия

Геннадий Борисович Еремин, к. м. н., заведующий отделом

ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»

отдел анализа рисков здоровью населения

191036

2-я Советская ул., д. 4

Санкт-Петербург

Е. В. Зарицкая

Россия

Екатерина Викторовна Зарицкая, руководитель отдела

ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»

отдел лабораторных исследований

191036

2-я Советская ул., д. 4

Санкт-Петербург

Д. С. Исаев

Россия

Даниил Сергеевич Исаев, младший научный сотрудник

ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»

отдел анализа рисков здоровью населения

191036

2-я Советская ул., д. 4

Санкт-Петербург

Рецензия

Для цитирования:

Носков С.Н., Маркова О.Л., Еремин Г.Б., Зарицкая Е.В., Исаев Д.С. Количественное и качественное определение газов, образующихся на иловых площадках канализационно-очистных сооружений. Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2022;(7):40-47. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-7-40-47

For citation:

Noskov S.N., Markova O.L., Yeremin G.B., Zaritskaya E.V., Isaev D.S. Quantitative and Qualitative Determination of Gases Generated on Sludge Sites of Sewage Treatment Plants. Public Health and Life Environment – PH&LE. 2022;(7):40-47. (In Russ.) https://doi.org/10.35627/2219-5238/2022-30-7-40-47

.png)